北京市乡村风貌管控研究

2021-05-08葛丽丽

葛丽丽

北京北建大城市规划设计研究院有限公司 北京 100000

一、概述

1.1 研究背景

(1)国家和北京市政府高度重视乡村风貌建设。国家层面,党的十九大报告率先提出实施乡村振兴战略。2018年以后,国务院陆续发布了一系列乡村振兴的规划与举措,将乡村风貌的管控提升到一个全新的高度;北京市层面,《北京城市总体规划(2016年-2035年)》中明确提出在保护中实现村镇特色发展。

(2)北京市乡村风貌问题凸显。近年来,北京市农村建设进入快速发展时期,由于发展与管控之间的不协调,部分村庄出现了村庄建设无序,建筑风貌杂乱、风格各异的乱象。同时,由于保护意识淡薄,忽视了对村落原有传统风貌和传统文化的继承和保护,导致村落整体风貌、聚落肌理、乡土建筑受到破坏性改变而丧失了固有的乡村风貌特色,千村一面现象日益突出。

1.2 研究目标

为传承保护北京市乡村特色风貌,加强对村庄风貌的引导和控制,为建设有地域特色、民族特色、历史文化特色的美丽乡村,更好留住北京市的乡愁记忆,特开展本次研究。

二、村庄风貌特征分析

北京历史悠久,历史发展对北京地区村庄影响深远,并延续至今,在北京的村庄风貌中留有明显痕迹。本文研究了村庄发展历程和村庄现状自然特征、历史文化特征、历史文化名村及传统村落特色以及村庄分类特征、产业特征等要素,从总结中村庄现状风貌特征的形成过程及影响因素,提炼村庄风貌特征要素,指导村庄风貌管控引导。

三、风貌引导控制体系

3.1 村庄风貌定位

通过对村庄发展历程研究及村庄现状风貌特征分析总结,提出北京市村庄风貌定位:山水田园聚落,京畿文脉乡愁。

遵循保护优先、特色传承、经济实施、带动发展的原则,提出风貌管控引导分类及引导控制要素。

3.2 村庄风貌分类

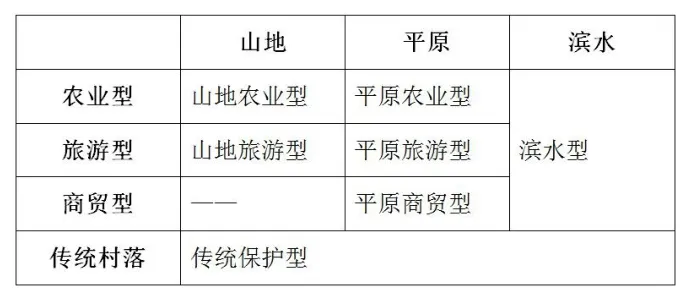

以村庄的地形地貌为基础,结合村庄不同的特色文化类型要素及产业发展需求,以历史文化保护为前提,对村庄的风貌进行规划指引。(见下表)

村庄风貌分类表

3.3 引导控制要素

针对不同村庄风貌分类,从生态要素、村落要素、建筑要素三个层次,对村庄风貌进行具体的引导控制。

(1)生态要素:包括山体谷地、河流水系、生态林地、农田景观、景观道路等。

(2)村落要素:包括村落布局、景观绿化、街巷肌理、公共空间、基础设施等。

(3)建筑要素:包括院落格局、建筑层数、建筑体量、建筑风格、建筑色彩、建筑细部等。

四、生态要素引导与控制

4.1 山体

(1)引导要素。加强废弃矿山生态修复;加强山体的自然生态保护。

(2)控制要求。严禁开展任何破坏山体地形地貌的活动;保护山体人文风貌;村庄建设严禁破坏自然山体;游览设施设置应以生态保护为前提;旅游度假村等服务设施风貌应与山体环境相协调。

4.2 河流

(1)引导要素。打造水清岸绿的河湖风貌;打造生态型驳岸景观风貌;突出体现历史文化风貌。

(2)控制要求。严格控制河道蓝线;加强水质维护,严禁污染物进入水体;重点保护河道沿岸历史文化遗存;不宜硬化滨水驳岸; 滨水树种选择以乡土树种为主。

4.3 林地

(1)引导要素。增加林地季相景观;优化林地林缘线及林冠线;打造多样化的森林空间风貌;建设森林生态游览道,丰富森林景观。

(2)控制要求。禁止各类项目占用Ⅰ级保护林地;生态防护林宜景观化改造;优化林分结构;林地改造宜选用乡土树种;开展林下经济应符合北京市禁限条例的相关规定;林间道路两侧宜布置景观树种。

4.4 农田

(1)引导要素。凸显农田自然肌理;景观化打造农业设施;优化农田景观风貌;宜将乡土野趣与可体验的活动场地相结合;适当增加农业景观元素。

(2)控制要求。严格保护基本农田范围;小规模的农田,不宜单一化、简单化;田间路宜满足通行及作业需求;严格保证农业灌溉沟渠风貌整洁美观;构建景观性农田防护林。

4.5 道路

(1)引导要素。建设特色风景道;沿路保存防护林自然风光。

(2)控制要求。道路建设应注重生态保护;道路改造应尊重原有风貌;行道树合理种植,保障行车安全;完善道路标识系统,应明确道路相关位置信息;道路铺装宜选用透水性、生态性、环保性材质;优化道路停车系统。

五、村落要素引导与控制

5.1 村落布局

(1)引导要素。尊重村庄现状格局,村落布局应与周边自然地形地貌相结合。

(2)控制要求。保持村庄原有的整体格局、建筑群落关系不变;应结合自然地形地貌,合理布局村庄内部功能;注意村庄与周边水系河流的空间关系,村庄建设应满足防汛要求。

5.2 街巷肌理

(1)引导要素。街巷肌理与自然地形地貌特征充分结合,营造特色建筑空间组合形态,适当增加街巷景观要素;街巷路面建议选用天然材质,营造质朴的村庄风貌;街巷立面宜适当增加景观要素,满足改善空间环境的需求,注重整洁与美观;墙体外侧现代设施宜进行风貌协调处理。

(2)控制要求。保持村庄原有的街巷肌理不变,在条件允许情况下,建议局部形成环线,实现人车分流,增强街巷道路的通达性;街巷宽度应宽窄相宜;建议利用路旁空地设置错车场地;禁止占用街巷空间。

村庄主干道及对外交通道路宜采用硬质材质,可使用沥青、水泥、块石、混凝土砖等材质路面;村庄内部道路鼓励选用渗水路面材质,优先考虑选用合适的天然材料;应对街巷破损区域进行修复,路面修复材质、尺寸宜与原有材质相似或相协调;具有传统风貌特色的村庄,村庄内部街巷材质应与村庄传统建筑材质相协调;街巷铺装应采用当地传统做法。

街巷墙体立面材质及色彩应与村庄整体风貌相协调;禁止街巷立面随意拆墙破洞;应对墙面破损区域进行修复,修复材质、尺寸宜与原有材质相似或相协调。

5.3 公共空间

(1)引导要素。村庄入口可标志醒目标识;宜结合古井、大树、石磨等特色景观设置村落公共活动场地;优化公共活动场地使用功能,注重其功能多元化和复合性。

(2)控制要求。村庄入口标志不建议选用牌楼形式,应满足消防要求,其体量不得影响交通视线,妨碍车辆通行,不宜采用欧式或徽派等不适宜北京本地乡土风格的样式;公共活动场地建议设置特色景观小品,提倡民族元素、文化元素及乡土材料的使用;鼓励考虑下凹绿地和雨水收集。

5.4 景观绿化

(1)引导要素。村庄绿化要因地制宜,与村庄近远期规划、村民生产生活及休闲娱乐相结合,充分利用路旁、房前屋后、庭院、公共活动场地、闲散地、废弃地等空间进行绿化,营造村庄生态田园的景观风貌。

(2)控制要求。一般平原地区村庄绿化覆盖率应不低于25%,其他地区应不低于30%;村庄绿化应因地制宜、充分利用空闲地和不宜建设的地段,见缝插绿,村庄绿化应以乡土树种为主,适地适树。

5.5 基础设施

(1)引导要素。村庄基础实施除满足基本功能外,应注重设施的美化改造提升,主要体现在给排水设施、电力电信设施、环境卫生设施、防火防灾设施、照明设施等方面,其风貌应与村庄自身风貌特色相协调。

(2)控制要求。针对给排水设施、电力电信设施、环境卫生设施、公共厕所、防火防灾设施、照明设施等提出控制要求。

六、建筑风貌引导与控制

(1)建筑风貌引导要素。北京市村庄建筑风貌应以北京传统村庄民居的风貌特征为基本的引导要素。村庄传统民居建筑风貌引导要素分为院落格局、功能布局、庭院空间、建筑风貌四大类进行引导控制。

(2)建筑风貌控制性要求。北京市的村庄建成历史年代跨度大,所处地形地貌不同,村庄发展建设程度、经济情况不同。结合现状村庄的不同特点进行梳理分类,依据分类制定有针对性的院落与民宅建筑的控制性要求,规划将村庄建筑分为传统宅院、老宅院、新宅院三种类型。

传统宅院:指被划定为中国传统村落、北京市传统村落中的传统宅院; 未被划定为中国传统村落、北京市传统村落中,但明清时期建设并保存至今的宅院。应严格依据其《传统村落保护发展规划》的相关要求对风貌进行引导管控,保护传统院落历史的完整性、整体性、真实性、延续性及可发展性。

老宅院:指建设年代相对久远并具有明显传统建筑特征的宅院; 民国时期建设并具有当时历史年代特征的宅院,建国初期至改革开放初期建设并具有当时时代特征的宅院。应将保护传承与完善居住功能相结合,同步提升。

新宅院:指建国后至今建设的,不具备明显传统建筑特征、历史年代特征的宅院; 险村搬迁、异地安置的宅院。按照相关部门安全进行改造更新,重建新建等建设活动。

七、风貌保障体系

7.1 加强宣传教育

加强对村镇党员干部及村民的宣传教育,加强对村庄规划师、建筑师、设计师的培训。

7.2 引导公众参与

要突破传统意义上的“公众参与”,使村民从被动管控的主体转变为开放、自由、平等的积极参与者,发挥村庄建设的主人翁作用。

7.3 支持设计师下乡

引导和支持规划、建筑、景观、市政、艺术设计、文化策划等领域设计人员下乡服务,大幅提升乡村规划建设水平。

7.4 形成示范作用

建立示范带动的机制,通过示范项目带动村民观念的转变,使之积极主动的参与村庄风貌建设,实现村庄建设发展的有机更新。

7.5 规范监督管理

(1)建立镇级村庄风貌建设监督管理机构;(2)依据法规制度进行监督管理;(3)建立村民参与监督管理机制;(4)建立风貌改造工程监理与验收制度;(5)建立资金管理制度,多方筹措资金。