基于大数据的网络舆情治理思路与对策

2021-05-08王晓卉孙玉林

王晓卉 孙玉林

山东商务职业学院

一、引言

随着互联网技术的飞速发展,进一步畅通了信息的传播渠道,消融了信息之间交流的物理隔阂,各种新的互联网应用工具层出不穷的出现,丰富了信息的传播路径和手段,提升了信息有效传播效率,网络空间已经成为不同年龄阶段、不同学历层次、不同专业背景、不同社会阶层的网民思想交流、交汇和碰撞的新平台。

面对纷繁的信息获取路径,在为大众丰富自己获取信息渠道的同时,也极易构成次生网络舆情风险。由于互联网开放性、去中心化和匿名性的特点,各种信息真假混杂,各种势力暗流涌动,突发社会事件极易被炒作和利用,从而在各级政府处理突发社会事件之机制造混乱和障碍,不利于突发社会事件的有效解决和社会秩序恢复。例如2020年伊始的新型冠状肺炎疫情所引发的网络舆情中,早期就出现了诸多歪曲事实、制造恐慌和混乱、干扰疫情防控的现象。各种各样的信息混杂,各种似是而非的文章在互联网上广泛传播,引发一波又一波的公众舆论,严重扰乱疫情防控,对各级政府的领导能力和治理能力提出了严峻的挑战。

二、基于大数据的舆情治理思路

突发社会事件发生后,受到生命财产损失的公众常常处于恐慌、焦虑、亟待帮扶和救助等复杂心理情绪中,对舆情的发展格外敏感和焦虑,极易影响这些公众的社会情感安全,进而进一步激发舆情的爆点和不可控。因此各级政府必须要高度重视突发社会事件的舆情监测、舆情处置和舆情应对,尽快提升政府舆情管控及处理水平。

新一代信息技术,特别是大数据技术的有效应用,不但对传统行业和产业能够有效赋能、提质增效,对网络舆情治理方面,更能发挥其独特的数据挖掘、精准分析、研判辅助等方面的作用。

基于大数据的网络舆情治理,就是充分运用大数据技术,在充分进行往期网络舆情基础海量数据的分析和处理的基础上,精准的进行舆情监测和舆情处置,提升舆情应对效果,有效推动各级政府在进行突发社会公共事件处置时的科学化,提升其应急管理能力,防范和化解各领域重大风险,促进国家治理体系和治理能力现代化。

三、基于大数据的网络舆情治理应对策略

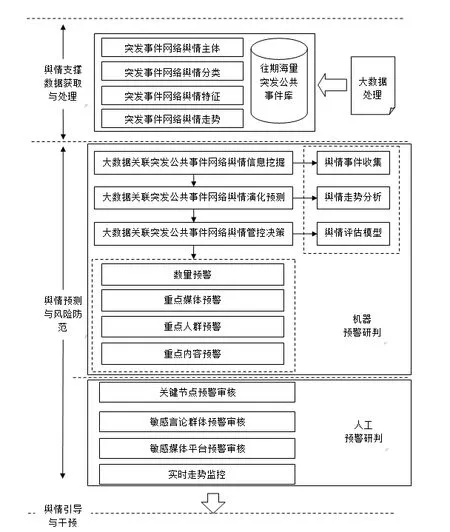

图1 基于大数据的网络舆情治理模型

随着计算机技术的不断发展,对海量的数据进行采集、清洗、挖掘和分析的技术日趋成熟,计算的实时性显著提升,为各级政府应用大数据技术分析网络舆情、提高网络舆情的治理能力提供了技术支撑。通过对互联网上海量的往期舆情信息进行挖掘和处理,可以为突发的社会事件舆情发展走向进行预测,为网络舆情用户群体进行画像和预警,为舆情治理提供决策支撑。

(一)舆情支撑数据的获取与处理

1.收集舆情支撑数据

运用大数据技术进行舆情治理的基础是获取海量的往期舆情数据。目前最常用的方式是对主流的舆情监测平台,如新浪微博、抖音平台等各类社交平台和媒体平台进行数据的爬取,建立往期舆情大数据资源库。在遴选数据源时,需要建立数据源排名动态调整机制,根据目标平台的用户数量、热度、影响力、扩散力等指标,设定平台权重。平台权重将直接关联数据源的爬取频率、爬取粒度、爬取类型,对后续的数据爬取规模起到重要影响。

2.对爬取的数据进行清洗和特征提取

由于爬取的平台不同,其获取的数据格式也不尽相同,需要逐一为各平台的数据设定不同的数据清洗规则,进行数据清洗,并进行结构化的存储。获取大数据的同时,海量的噪音数据也掺杂其中,对获得精准的分析结果产生了严重的干扰,为了能有效利用大数据技术做好数据挖掘、数据清洗和数据分析,进而实时、科学、准确的提供决策支持,需要对清洗后的结构化数据精准的进行特征提取,使处理后的数据在语义上能够表征完整,在维度上能够丰富全面,在结构上能够稳定内聚。在确定舆情数据的特征时,可以从以事件特征和以用户特征为主导的两个方面多维度进行设定时间特征、空间特征和内容特征的关系。即不同的突发事件的主流观点和不同社会群体对同一突发事件的不同观点两个方面进行设定。在进行用户特征设定时,应尽量详尽的设定如用户性别、用户年龄、用户学历层次、当前职业等信息。并根据网络舆情所处的不同阶段,打上时间标签,全貌展示网络舆情从产生到消退的发展路径和生命周期。

3.舆情数据标签化分类

对舆情数据的标签化分类将对后期的突发社会事件舆情处置和决策支撑提供重要依据,在标签化分类时应遵循分类准确、标准一致、粒度一致的原则。为提高标签的精确性,可以采用基于机器学习的核极限学习机相关技术,对舆情数据自动进行标签化分类。

(二)舆情预测与风险防范

随着爬取自互联网的基础数据不断积累,经过数据清洗和特征提取后,其数据价值将被充分挖掘,并应用于舆情的预测与风险防范,借助大数据可视化工具,可以更直观的体现数据背后的关联,更好的提供决策支持。例如百度地图、高德地图、淘宝、美团、苏宁易购、携程等地图平台或电商平台的大数据可视化分析,可以展示出反映当前社会经济情况与大众流动轨迹、消费偏好、购买能力等;而微信、QQ、微博等交互平台,可以展示当前社会热点问题、大众价值取向等。通过对典型领域互联网平台产生的大数据进行数据挖掘,可以为舆情预测与风险防范提供数据支撑。

(三)舆情引导与干预

舆情数据处理、舆情预测的最终目的是为了舆论引导与干预,有效把握舆情引导的主动权,防范负面舆情的影响,提高舆情治理能力。在进行舆情引导时,利用大数据技术挖掘往期相似的突发社会事件舆情处理支撑数据,分析往期突发公共事件网络舆情主体、舆情特征和舆情走势,绘制出敏感群体用户画像、敏感媒体重点监控平台,分析用户的特征与偏好,进而有针对性地引导。在进行网络舆情干预时,需要根据网络舆情生命周期演化的特点,尽可能早的对舆情进行干预,正面引导舆情发展走向,避免舆情失控和反复。信息不对称是造成舆情二次爆发的重要因素,从网络舆情发展的生命周期来看,舆情产生初期,由于社会突发事件的偶发性、单一性,其造成网络舆情的附加信息量是较少的,社会公众关注的重点是社会突发事件本身,如果能在舆情发生的初期,就能够将社会突发事件的相关信息予以公开,能大幅减少舆情的二次爆发的可能,从而在第一时间干预舆情的发展走势,阻止或者减少负面舆情的传播和影响,使网络舆情直接进入到消退期。

四、结语

突发社会事件引发的网络舆情的治理工作极大地考验各级政府部门的治理能力,是新时代各级政府必须应对,且必须有效应对的新课题,网络舆情安全不仅是民生安全要求,也是社会安全要求,更是政治安全要求。突发社会事件和网络舆情相互影响、相互作用,网络舆情治理得当必将极大促进突发社会事件的治理效率。充分运用大数据技术在处理突发社会事件中的作用,是各级政府治理能力提升的重要体现,也是社会不断发展的必然要求。