考古人留下的标记

2021-05-07何文竞

何文竞

2013年笔者参加了为期三个月的安徽含山县韦岗凌家滩文化遗址的田野考古实习。田野工作结束后领队老师让我们用装满黄沙的塑料袋填充灰坑和柱洞,之后再将整个发掘区用散土回填。当时我们几个同学一边回填一边畅想:或许很多年以后还会有人在此发掘,当他们看见眼前的景象一定会好奇,在什么时候、是什么人、出于什么样的目的将这里挖成这个样子?挖完后还给回填了起来!因此我们便觉得应该留下个字条,给历史一个交代,写明发掘的时间、参与的人员、出土的主要器物等信息。之后我们便又讨论起字条应该放在什么材料里面能保存更长的时间,觉得塑料袋或者金属的盒子都不是最佳的选择,应该还是刻在石头上可以保存的时间最长。苦于没有雕刻的手艺,这个想法也就不了了之了!当时大家觉得自己的想法比较“天真”,但在后来的阅读中笔者发现原来很多先辈也有过类似的想法并且付诸于行动。

威廉·斯图凯利的“硬币”

威廉·斯图凯利(William Stukeley,1687—1765)出生于英国林肯郡(Lincolnshire)的霍尔比奇(Holbeach),他是英国田野考古最重要的先驱之一。斯图凯利的父亲是位律师,早年斯图凯利就读于剑桥大学,学习药物学,30岁左右加入古物学界,1718—1720年斯图凯利先后加入了皇家学会、伦敦古物学会、皇家外科学会。当时皇家学会的主席是大名鼎鼎的牛顿,他们长期保持着良好的关系。18世纪20年代之后,斯图凯利将大量的时间和经历投入古物、古迹调查工作中,他记录了许多诸如土墩、巨石阵、纪念碑等遗址的信息,其中的很多遗址现在已经消失了,他的记录是唯一可供参考的资料。

除了调查记录以外,斯图凯利还在索尔兹伯里平原(Salisbury Plain)发掘了一系列土墩墓,他是最早为获取历史知识而进行田野发掘的学者之一,发掘结束后通常他会在发掘坑里放入一些当时的流通硬币,以留下自己曾经在此发掘过的标识和年代信息。这样的做法起到了应有的作用,因为后辈学者们确实在他发掘过的地方挖到过他所留下的“标记”。

威廉·坎宁顿与理查德·霍尔的“铅板”和“铜板”

威廉·坎宁顿(William Cunnington,1754—1810)出生于布商世家,他前半生做纺织品生意非常成功,后半生热衷于田野发掘,一生发掘了超过450座土墩,1801年他被选为伦敦古物学会会员。1803年坎宁顿结识了大庄园主理查德·柯尔特·霍尔(Richard Colt Hoare, 1758—1838),霍尔对威尔特郡(Wiltshire)的早期历史非常感兴趣,并且他十分注重通过野外调查和发掘获取古代信息,二人一见如故,开启了发掘土墩的合作生涯,坎宁顿主要负责田野发掘和记录,霍尔则主要负责资料的转录与出版工作。

霍尔在发掘诺曼顿(Normanton Down)的土墩时曾发现过威廉·斯图凯利留下的2枚半便士硬币—1枚威廉三世的和1枚1718年乔治一世时期的。于是坎宁顿和霍尔效仿并改进了前辈的做法—他们制作了一批方形和圆形的小铅板和小铜板,在其一面大多戳印(铸造)有发掘年代和发掘人姓名的首字母。待发掘结束时他们便将铅板或铜板放在墓坑之中,作为自己曾经在此发掘过的证据。因患有肢端肥大症,晚年的坎宁顿备受折磨,他死后,霍尔继续做发掘工作,并将之前二人合作的资料出版成书。

托马斯·贝特曼的“铅板”

托马斯·贝特曼(Thomas Bateman,1821—1861)是英格兰德比郡(Derbyshire)人。1847年,贝特曼继承了家族财产,余生几乎将所有的精力投入到考古发掘之中。虽然只活到40岁,但他一生主导发掘了200多座土墩,另外还出资让代理人发掘200余座土墩。因为其出色的记录、绘图工作以及精细收集各类出土遗物,贝特曼被誉为英国“19世纪史前土墩发掘四大家”之一。

可能是受理查德·霍尔的影响,贝特曼发掘完墓葬,在回填前也会往墓坑里放入自己的标记。不同的是他的标记是一块长方形的铅板,上面写着他的名字—“T.BATEMEN”。从目前已发现的9块铅板来看,当时他们似乎没有发现铅板上面的拼写错误—“Bateman”后面的那个“A”写成了“E”。

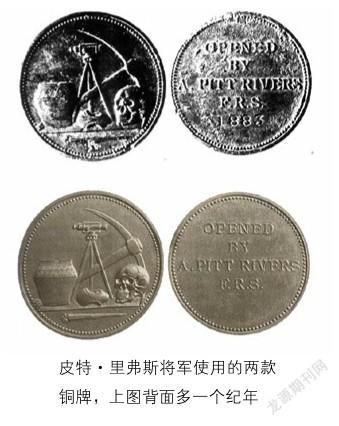

皮特·里弗斯的“铜牌”

皮特·里弗斯将军(Pitt Rivers,1827—1900)在考古学界是一位里程碑式的人物,被誉为“现代考古学方法的奠基人”。为了留下自己发掘的信息,皮特·里弗斯将军专门请英国皇家钱币学会主席约翰·埃文斯爵士(Sir John Evans)设计铸造了一批圆形铜牌,发掘结束后他通常会在遗址内留下一块。圆牌正面铸有人的头骨、镐头、水准仪、陶罐等图案,边缘有一周小连珠纹,背面中心铸有“OPENED BY A.PITT RIVERS F.R.S(由皇家学会会员A.皮特·里弗斯发掘)”,下部通常铸有年代信息,背面周边同样为一周连珠纹。与坎宁顿等人的铅板、铜板相比,皮特·里弗斯将军的铜牌更加精致、美观,信息也更完整,看起来更像是一枚纪念币。

曾昭燏的“瘗陶片石器文”

曾昭燏先生20世紀30年代初毕业于中央大学文学系,1935年留学英国伦敦大学,获得硕士学位。1938年回国后曾先后参加了云南、四川等地的考古发掘工作。1943年出版的《博物馆》为李济先生和曾昭燏先生合编。1949年后曾先生先后任南京博物院副院长、院长,是我国早期女性考古学者的最杰出代表。1939年3月—1940年9月,曾先生在云南发掘了马龙、佛顶、龙泉等5处遗址,获得大量重要的文物资料。1940年初,云南的田野工作即将结束,由于没有条件将所发掘出土的所有陶片、石器带走,又因“辛苦掘出,无人能赏”,只得将其掩埋保护起来,瘗时曾先生“于一磨石上”留下了一篇情感细腻、且颇有几分诗意的“瘗陶片石器文”。曾先生有写日记的习惯,她在当天的日记里记下了这篇“瘗陶片石器文”。全文如下,

廿九年二月十四日瘗陶片石器文:

中华民国二十九年二月十四日国立中央研究院历史语言研究所驻大理工作站将去大理城。以前所掘马龙、清碧、佛顶、中和、龙泉诸遗址古物研究已毕,而不能携去者以及他处所得者,计石器件,陶片,瘗之龙泉峰大石泉之旁,书此贞珉,庶垂不朽,后人有掘出者幸加珍重护持,或重为掩埋、或移之善地,庶不负先民创作之艰难而瘗者保护古物之苦心云耳。

廿九年二月十四日识

读书时曾听一位老师说过,数年前,那时考古工作还不太受重视,省考古所历年发掘的陶片在库房堆积“成山”,当时的库房空间十分有限,而每年又会有很多新出土的陶片需要存放,无奈之下只得将早年的陶片重新埋入地下。不知当时有没有留下一篇“瘗陶片文”呢?

(作者为苏州市考古研究所文博馆员)