积极老龄化视域下社会网络对老年人再就业的影响效应研究

2021-04-30宋晓莹

宋晓莹,曹 洁

引 言

2019年末,我国60周岁及以上人口达到2.53亿,占总人口的18.1%(1)国家统计局:《中华人民共和国2019年国民经济和社会发展统计公报》,2020年2月28日,http://www.stats.gov.cn/tjsj/zxfb/202002/t20200228_1728913.html.。据预计,未来我国老年人口数量和人口老龄化水平将同步快速推进,2030年我国将进入超老龄社会,2050年左右将达到峰值(2)翟振武、陈佳鞠、李龙:《中国人口老龄化的大趋势、新特点及相应养老政策》,《山东大学学报(哲学社会科学版)》,2016年第3期。。伴随人口老龄化程度的不断加深和人口红利的衰减,我国社会经济增长面临着前所未有的压力。如何应对老龄化挑战,充分发掘规模庞大的老年群体的社会价值,这对尚处于发展阶段的中国具有重要的现实意义。1999年,世卫组织提出“积极老龄化”(Active aging)的社会倡议(3)WHO,"Active Ageing:A Policy Framework",http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/67215/1/WHO_NMH_NPH_02.8.pdf.,其核心思想在于通过各种方式为老年人的经济活动参与、家务劳动参与、政治活动参与等创造条件,充分利用其健康资本、经验资本、社会资本等,实现其人生价值。以“老年获得”的正能量平衡“老年丧失”的负能量。在人口老龄化日益严峻的情形下,积极老龄化理论和政策框架的提出为我国应对老龄化提供了全新的视角。2017年1月25日,国务院印发《国家人口发展规划(2016-2030年)》,确定实施积极老龄化政策,努力探索适应中国国情的老龄人口养老和发展之路,其中,老年人再就业是积极老龄化的重要组成部分(4)刘文、杨馥萍:《中国积极老龄化发展水平测度——基于东中西部地区和28个省市的数据研究》,《人口学刊》2019年第2期。。在当代中国人口平均预期寿命不断延长、老年人口健康状况显著改善的情形下,积极推进老年人再就业,既有利于开发我国规模庞大的老年人口人力资源,缓解老龄化带来的劳动力短缺和日趋加重的养老负担等社会压力,拓展人口红利期;又有助于缓解个人、家庭的经济负担,实现真正意义上的老有所为。

那么,怎样积极推进老年人再就业?哪些因素影响了老年人再就业?这是经济学和社会学共同关注的焦点。已有文献主要从人力资本(5)Angeloni S,Borgonovi E,"an Ageing World and the Challenges for a Model of Sustainable Social Change",Journal of Management Development,Vol.35,Issue 4,2016,pp.464-485.(6)方涛、易润:《城市退休低龄老年人健康状况对自身劳动参与的影响——基于中国健康与养老追踪调查问卷数据1》,《南方人口》2015年第2期。(7)童玉芬、廖宇航:《健康状况对中国老年人劳动参与决策的影响》,《中国人口科学》2017年第6期。、物质基础(8)Johnson R W,"Family,Public Policy and Retirement Decisions:Introduction to the Special Issue",Research on Aging,Vol.31,2009,pp.139-152.(9)钱鑫、姜向群:《中国城市老年人就业意愿影响因素分析》,《人口学刊》2006年第5期。、社会保障制度(10)Chomik R,Mcdonald P,Piggott J,"Population Ageing in Asia and the Pacific:Dependency Metrics for Policy",The Journal of the Economics of Ageing,Vol.28,2016,pp.5-18.(11)程杰:《“退而不休”的劳动者:转型中国的一个典型现象》,《劳动经济研究》2014年第5期。(12)王兆萍、王典:《社会保障、代际支持如何影响城镇老年人退而不休?》,《人口与经济》2017年第3期。、情感需求(13)陆林、兰竹虹:《我国城市老年人就业意愿的影响因素分析——基于2010年中国城乡老年人口状况追踪调查数据》,《西北人口》2015年第4期。、代际支持(14)彭青云、朱晓:《影响城市老年人经济活动参与的家庭因素分析》,《人口与发展》2017年第3期。与孙子女照料等角度(15)宋健、王记文、秦婷婷:《孙子女照料与老年人就业的关系研究》,《人口与经济》2018年第3期。分析了影响老年人再就业的因素,在相关理论和实证研究方面积累了较为丰富的成果。但不难发现大多数的研究主要集中在经济因素方面,而社会因素的考量明显不足,尤其缺乏基于社会网络视角的研究。在中国这样一个重视人情的乡土社会(16)费孝通:《乡土中国》,上海:三联书店,1948。,以关系为代表的社会网络起到了促进信息流动、降低就业成本以及加快城市融入等多方面的作用(17)郭云南、姚洋:《宗族网络与农村劳动力流动》,《管理世界》2013年第3期。(18)Jackson M O,"Networks in the Understanding of Economic Behaviors",Journal of Econmic Perspective,Vol.28.Issue 4,2014.pp.3-22.(19)周晔馨、涂勤、梁斌、叶静怡:《农民工的社会资本如何形成:基于社会网络的分析》,《世界经济》2019年第2期。。尤其值得关注的是,社会网络促进信息流动、降低就业成本的效应在老年群体中可能更加明显。这是因为:一方面,人力资源中心、职业介绍所等社会就业指导服务机构主要服务对象是年轻劳动力群体,面向老年人再就业的配套服务还处于起步阶段;另一方面,随着信息时代的崛起,相较于大部分中青年人能够轻松通过互联网等方式获取就业信息,大部分老年人由于观念转变滞后以及知识水平有限,其通过互联网等新兴渠道获取再就业信息的可能性相对较小。因此,要促进有再就业意愿的老年人再就业、推进积极老龄化的政策目标实现,就不可忽视老年人在其人生岁月中所累积的社会网络资源对其再就业的影响。鉴于此,本文基于CGSS2012年的截面数据,从社会网络的角度切入,探讨从网络规模、网络密度和网络结构异质性度量的社会网络是如何影响老年人再就业的,揭示其内在机理并对其进行实证研究。在此基础上,考虑到我国城乡二元结构的存在,本文将进一步分样本探讨社会网络对老年人再就业影响的城乡异质性。

本文遵循如下研究视角和研究路径:一是在研究视角上,已有的研究多从经济或是人力资本的角度分析老年人再就业的影响因素,本文从社会网络的视角分析老年人的社会网络资源对其再就业的影响效应。二是在研究路径上,从以下几方面展开:首先,为更好地把握镶嵌在老年人社会网络中的资源数量,分别从网络规模、网络密度以及网络异质性三个方面度量老年人的社会网络,以期更全面地了解老年人的社会网络对其再就业的影响效应;其次,考虑到样本可能存在内生性问题,本文以同社区(村)其他样本社会网络平均值作为工具变量,运用IV-probit估计做进一步探讨;最后,相较于城市,农村地区可能更加重视“关系”,且农村老年人与城市老年人在人力资本、收入状况以及社会保障等方面均存在差异,因此分城乡探讨社会网络对老年人再就业影响的差异。

一、理论分析与假说

“社会网络”通俗理解就是一种“人际关系”,是指相关人口群体中的所有正式与非正式的社会关系网,包括人与人之间直接的社会关系以及通过物质环境和文化共享而结成的间接的社会关系。看似无形的社会网络却是一个强大而稳定的体系,拥有广泛和丰富的关系网络,意味着行动者可以接触到不同的组织和个体,通过调用对方的能力、信息、机会等隐性资源,能够给予人们在正规渠道无法得到的资源(20)杨张博、边燕杰:《找回间接关系:间接关系对关系资源和入职收入的影响研究》,《社会科学战线》2016年第12期。。由于社会网络具有嵌入性和非正式性的特征(21)Granovetter M,"Economic Action and Social Structure:The Problem of Embeddedness",American Journal of Sociology,Vol.91,1985,pp.481-510.,学界尚无法使用一个统一的指标来对其进行度量。目前主要的研究方法分为整体网络法和个体中心网络法。整体网络法一般是对小群体进行整群抽样,不适合用于全国性抽样的大样本。在使用个体中心网络法的调查设计中,又有提名法(Name Generator)和定位法(Position Generator)之分,提名法主要采用Burt(22)Burt Ronald S,"Network Items and the General Social Survey",Social Networks,Vol.6,1984,pp.293-339.和Marsden(23)Marsden,Petecr V,"Core Discussion Networks of Americans",American Sociological Review,Vol.52,1987,pp.122-131.设计的“重要问题的讨论网”“朋友网”以及“互助网”来描述被调查者在自我中心网络中的位置、特征及嵌入在自我中心网络中的社会资源。但边燕杰和李煜认为中国的关系网络偏向于以家庭为基础的亲、熟、信一体的义务交换关系,因此,提名法并不能充分反映亲密、相熟、互信的一体化特征,其在衡量中国的社会网络方面有一定的局限性(24)边燕杰、李煜:《中国城市家庭中的社会网络资本》,《清华社会学评论》2002年第2期。。林南提出的定位法,认为个体所拥有的社会资本取决于个体在社会网络中的资源数量(25)Lin N,Vaughn J C,Ensel W M,"Social Resources and Occupational Status Attainment",Social Forces,Vol.59,1981,pp.1163-1181.。在此基础上,边燕杰和李煜提出了富有中国特色的“春节拜年网”,并采用网络规模效应、网络密度效应、网络位差效应、网络顶端效应来衡量春节拜年网中的网络资本效应。另外,王卫东也基于此提出了一套由网络规模、网顶、网差、网络密度以及网络异质性所构成的社会网络资本测量模型(26)王卫东:《中国社会文化背景下社会网络资本的测量》,《社会》2009年第3期。。由于网络规模的大小能够反映社会网络的广泛性,网络密度及异质性程度的大小则能很好体现网络资源的丰富性,故本文从这三个维度衡量老年人社会网络的整体状况,有助于全面了解社会网络对老年人再就业的影响效应。

(一) 社会网络对老年人再就业影响的规模效应

老年人的社会网络规模是指其所处网络中成员的多少,网络规模大小决定了老年人从网络中可摄取的资源和支持的多少。首先,网络规模的扩大有助于拓展信息渠道,解决市场经济中的信息不对称问题,对就业信息及岗位的获取发挥着不可忽视的作用(27)边燕杰、张文宏:《经济体制、社会网络与职业流动》,《中国社会科学》2001年第2期。。如上文提到,由于针对老年人的再就业配套服务还处于起步阶段,且老年人通过互联网等新兴渠道获取再就业信息的可能性相对较小,社会网络规模对其再就业信息及岗位获取的效应可能更加明显。其次,社会网络规模的扩大能有效地降低劳动力市场上的信息不对称可能造成的损失,有助于降低再就业成本,提高求职效率。由于甄别有用信息的能力相对较弱,老年人的社会网络规模越大,将可能获得更多直接和用人单位接触的机会,节省信息甄别的时间和成本,从而提高老年人再就业的概率。

(二) 社会网络对老年人再就业影响的密度效应

老年人的社会网络密度是指老年人与交往者之间实际联结的数目与他们之间可能存在的最大联结数目的比值。格兰诺维特凭借交往关系的密切程度和互动的频繁程度把社会网络的关系分为“强关系”和“弱关系”。凡是感情投入多,关系亲密,互动频繁而又具有相互间资源交换关系就是“强关系”,反之则为“弱关系”(28)Gronovetter Mark,"The strength of weak ties",American Journal of sociology,Vol.78,1973,pp.1360-1380.。“强关系”往往能更多地给老年人提供情感上的支持,在其再就业中也能提供直接的人情;“弱关系”往往是非冗余的和多样性的,连接了超出老年人圈子的职业机会,具有“信息桥”的作用。“强关系”与“弱关系”的比值反应网络密度的大小,“强关系”占比越大,网络密度越高。边燕杰和李煜认为密度高的网络往往是资源雷同或资源单一的网络,所蕴含的社会资本量往往较少。但对老年人而言,这一说法未必成立。如张冀的研究发现,老年人再就业主要依赖由家庭或家族关系所形成的“强关系”,即网络密度越大,越有助于老年人再就业(29)张翼、李江英:《“强关系网”与退休老年人口的再就业》,《中国人口科学》2000年第2期。。

(三) 社会网络对老年人再就业影响的异质性效应

老年人社会网络的异质性即老年人社会网络中所包含不同职业类型的数量。低异质性网络所包含的不同职业类型的从业者较少,且成员间知识结构、背景较相似,相互交往能带来新的就业信息与就业岗位资源有限。高异质性的社会网络中所包含的不同职业类型的从业者较多,不仅有助于传递多样的就业信息与岗位资源,而且有助于求职者建立新的社会联系、获取有效的就业岗位信息以及就业资源支撑,进而有利于提高就业概率。如果老年人现有的社会网络中从事不同职业的人越多,或是能实现社会网络成员的更新以提升异质性,都可能对老年人再就业产生积极效应。

基于以上分析,本文提出假说1:老年人社会网络的规模越大、密度越小、异质性越强越有利于老年人再就业。

另外,分城乡观察,老年人再就业过程中的社会网络效应可能存在明显差异。一方面,社会网络对人力资本较薄弱的人群的再就业信息获取、再就业岗位获得以及再就业成本降低的作用更为明显。对很多低技能的劳动者来说,投资于技能还不如投资于社会关系,因为拥有更多的社会关系资源更加容易找到收入更高更满意的工作。从经济学的角度来说,他们是用最小的投入来换取最大的回报,这是经济人的理性行为,也是市场机制不完善的体现(30)陆铭:《社会关系作为转型劳动力市场上的投资——对〈社会关系网络对搜寻工作的影响〉一文的拾遗和回应》,《世界经济文汇》2002年第3期。。针对下岗职工(31)桂勇、顾东辉、朱国宏:《社会关系网络对搜寻工作的影响——以上海市下岗职工为例的实证研究》,《世界经济文汇》2002年第3期。(32)赵延东:《再就业中社会资本的使用——以武汉市下岗职工为例》,《学习与探索》2006年第2期。以及农民工(33)马光荣、杨恩艳:《社会网络、非正规金融与创业》,《经济研究》2011年第3期。(34)Zhang J,Zhao Z,"Measuring the Income-Distance Tradeoff for Rural-Urban Migrants in China",Social Science Electronic Publishing,Vol.1,2013,pp.1-41.(35)陈斌开、陈思宇:《流动的社会资本——传统宗族文化是否影响移民就业?》,《经济研究》2018年第3期。的研究也证实了人力资本相对薄弱的劳动人群,依赖社会网络获得相应就业信息及岗位的现象更加突出。与城市老年人相比,农村老年人由于受教育程度普遍偏低,人力资本相对薄弱,其依赖社会网络获得再就业机会的效应可能更加明显。另一方面,由于农村地区更加重视“关系”,社会网络在农村地区发挥的作用可能更大。费孝通认为,以血缘和地缘为纽带的宗族文化构成了我国传统乡土社会的核心特征,与城市社会不同,传统农村的社会合作主要依赖于以宗族文化为根基形成的社会网络这种非正式制度(36)费孝通:《乡土中国》,上海:三联书店,1948年。。郭云南、姚洋的研究表明,以血缘和地缘为纽带的社会网络的作用随着经济发展和社会转型趋于弱化,城市社会发展更多以社会契约和正式制度为依托(37)郭云南、姚洋:《宗族网络与农村劳动力流动》,《管理世界》2013年第3期。。因此,相较于城市地区,农村地区老年人的再就业依赖社会网络的现象可能更突出。

基于此,本文提出假说2:与城市老年人的再就业相比,社会网络对人力资本较为薄弱的农村老年人的再就业影响效应更为明显。

下文将利用相关数据,对假说1和假说2是否成立进行实证分析。

二、研究设计

(一) 数据来源

本文的数据来源于2012年的综合社会调查(Chinese General Social Survey,CGSS)(38)由于2013以及2015年的CGSS并未调查社会网络数据,鉴于数据的可得性,选用CGSS2012年数据。。该项目对全国125个县(区)、1000个居(村)委会、10 000户家庭中的个人进行调查,全面、系统地收集我国居民个人社会人口属性、健康、社会保障与收入水平等方面的基本信息。为了契合研究目标和便于数据选取,文中所谓的老年人再就业是指老年人从事了非农工作。参照我国退休体制,把60周岁以上的男性以及55周岁以上女性界定为老年人,通过样本筛选,共获得3838个有效样本。

(二) 变量选取与赋值

1.解释变量

网络规模:借鉴边燕杰、李煜提出的拜年网中网络规模的衡量方法(39)边燕杰、李煜:《中国城市家庭中的社会网络资本》,《清华社会学评论》2002年第2期。,本文用受访者一天中联系的总人数来衡量社会网络规模的大小,包括“强关系”和“弱关系”。

N=M+F

(1)

其中,N为网络规模;M为“强关系”,用受访者一天中联系的家人或亲戚数表示;F为“弱关系”,用受访者一天中联系的非亲属数表示。

网络密度:边燕杰、李煜认为在中国,个人与家庭和亲属之间的关系属于“强关系”,与非亲属之间的关系属于“弱关系”,采用“春节拜年网”中拜年交往者中的“强关系”所占比重来衡量网络密度。文章也借鉴该方法来衡量网络密度。

(2)

其中,D为网络密度;M为“强关系”,用受访者一天中联系的家人或亲戚数代替;N为网络规模。网络密度越大,说明社会网络中家人和亲属所占的比例越大。

网络异质性:采用老年人交往者中所涉及职业类型的数量度量网络异质性。CGSS2012提供了受访老年人交往者中是否有从事大学老师、律师、护士等十种职业(40)十种职业包括:大学老师、律师、护士、电脑程序员、中学老师、人事经理、农民、美发师、前台接待、警察。的数据,若交往者中有从事i职业,则计为1,否则计为0。最终,将10种职业的取值相加得到受访者交往人群所涉及的职业类型数,以此来衡量网络异质性。

(3)

其中,H为网络异质性,Pi为老年人与i职业从业者交往情况的虚拟变量(1表示存在交往,0表示不存在交往)。H值越大,表明受访者的交往人群涉及职业类型越多,网络的异质性越强。

采用如上方法,本文测算了就业及未就业的老年人的社会网络规模、网络密度及网络异质性水平,得到的结果如图1所示。对比来看,就业老年人的网络规模平均值明显大于未就业老年人以及全样本的平均值,而就业老年人的网络密度要比未就业老年人以及全样本要低;但在网络异质性方面,就业老年人的平均值却低于未就业老年人及全样本的平均值。可见,就业老年人与未就业老年人的社会网络水平存在较明显的差异,结合已有研究可初步发现,社会网络对老年人再就业与否存在一定影响。

图1 就业及未就业老年人的网络规模、网络密度及网络异质性水平

2.被解释变量

本文被解释变量为老年人是否再就业,用CGSS 2012数据中的“是否从事非农工作”来衡量,这样可以有效过滤掉老年人从事的农业生产活动,因为很难分清老年人继续干农活的原因,比如说有些农村老年人继续种地只是一种“偏好”(41)于丽、马丽媛、尹训东等:《养老还是“啃老”?——基于中国城市老年人的再就业研究》,《劳动经济研究》2016年第5期。。因此,采用“是否从事非农工作”能够有效过滤掉这些干扰因素,得到更纯净的样本。

3.控制变量

为了提高估计的有效性,尽量避免遗漏变量造成的估计偏误,本文结合已有研究和相关理论基础,确定了控制变量为性别、年龄、户口性质、婚姻状况(42)将CGSS中受访者“初婚有配偶”“再婚有配偶”“同居”“分居未离婚”归为“有偶”=1,将“未婚”“离婚”“丧偶”归为“无偶”=0。等人口特征类变量以及现有研究中普遍认为对老年人就业有影响的健康状况(43)健康状况表示为:“很健康”=5,“比较健康”=4,“一般”=3,“比较不健康”=2,“很不健康”=1。、受教育水平(44)受教育水平表示为:“未受教育”=0,“小学”=6,“初中”=9,“高中、中专和技校”=12,“专科”=15,“本科”=16,“研究生及以上”=19(单位:年)。、反映老年人家庭情况的收入水平、子女数量以及老年人是否参加医疗保险和养老保险。

表1给出了本文主要变量的描述性统计分析结果。在社会网络方面,从网络的规模、网络密度来看,全样本以及农村和城镇老年人的网络规模及网络密度的均值相差不大,而网络规模的标准差普遍较大,说明不同的老年人之间网络规模的大小变化很大;从网络异质性的情况来看,老年人交往的人中涉及的职业类型通常为2到4种,略显单一,但城镇老年人的网络异质性强于农村老年人。从其他变量来看,城镇老年人的健康状况、受教育水平以及社会保险的参保率均高于农村老年人。

表1 变量的描述性统计分析

三、实证分析

(一) 全样本回归结果

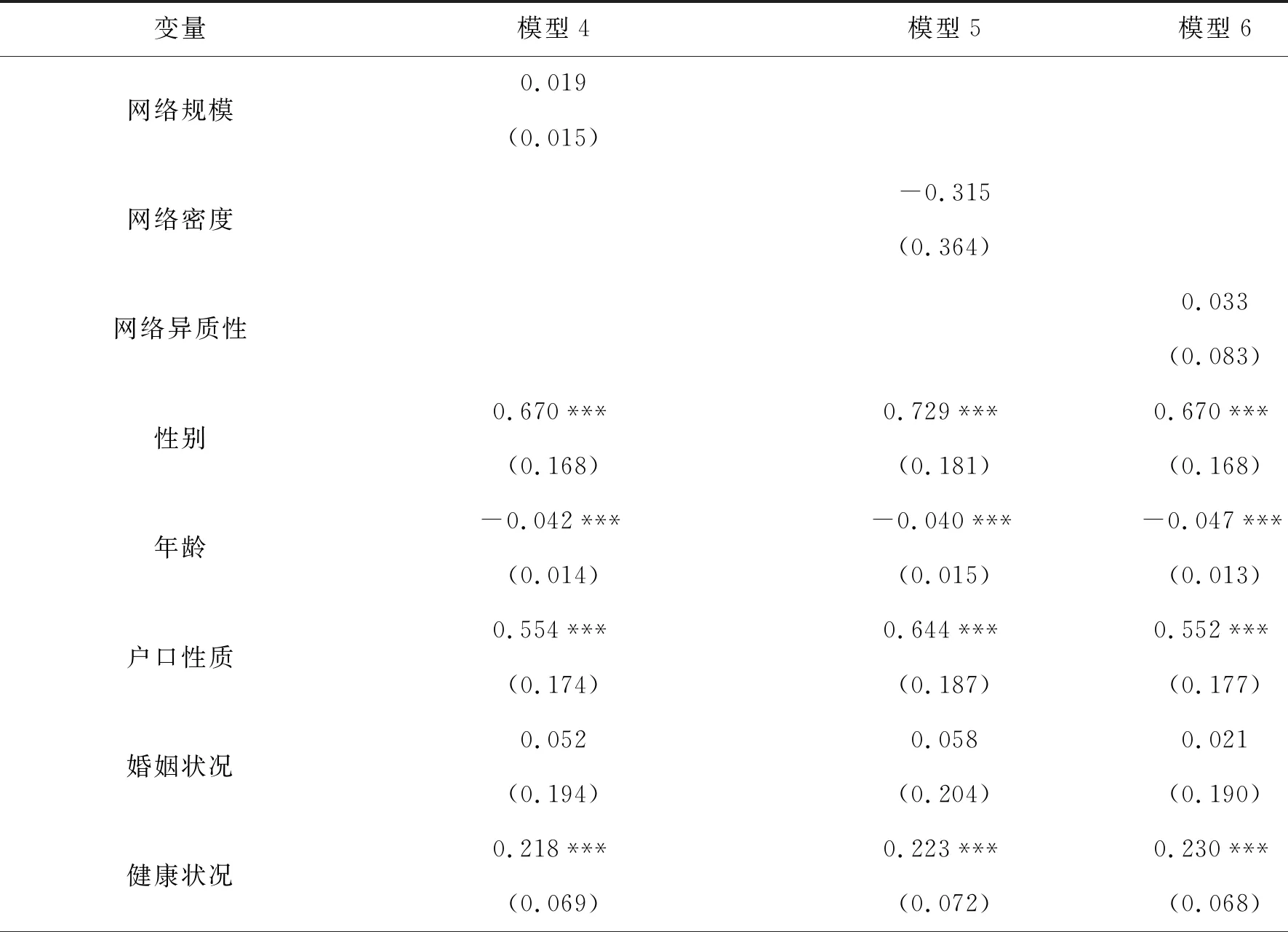

模型1、模型2、模型3分别把网络规模、网络密度、网络异质性作为核心解释变量,从这三个维度分析社会网络对老年人再就业的影响。在Stata13.0采用Probit模型进行回归分析,结果如表2所示。

表2 社会网络对老年人再就业的影响(Probit模型)

由回归结果可以看出:首先,网络规模对老年人的再就业存在显著的正向影响。老年人的社会网络规模越大,越有利于其再就业。社会网络规模越大,则意味着网络中蕴含的社会资本越丰富,信息和人情桥梁也更多,那么老年人能够获得有用的就业信息以及因获得帮助而找到合适就业岗位的概率越大。其次,社会网络异质性对老年人的再就业存在显著的正向影响。这说明老年人的社会网络的异质性越强,即社会网络中所包含的不同职业从业者的种类越多,所能提供的就业信息以及就业岗位的选择越多,对老年人的再就业越有利。对比来看,社会网络规模每提高一个标准差,老年人再就业的概率将提高0.3%;社会网络异质性每提高一个标准差,再就业的概率将提高2%,网络异质性对老年人再就业影响的边际效应更大。这说明相比网络规模,网络异质性能给老年人提供的就业信息及就业支持更大。网络密度对老年人再就业的影响为负,但其系数不显著。这可能是由于对老年人来说,密度小、“弱关系”占比多的网络虽然能提供更多的非冗余就业信息,但密度大、“强关系”占比多的社会网络对其提供的情感支持以及直接的人情也同样重要,所以不能认定网络密度越小,对老年人的再就业越有利。因此,假说1中老年人社会网络的规模越大、异质性越强则对老年人再就业越有利的假说得到验证,而密度越小越有利于老年人再就业未得到验证。

在控制变量中,年龄对老年人再就业具有显著的负向影响。这说明随着年龄的增长,老年人再就业发生率逐渐降低,相对于高龄老人,低龄老人更容易再就业。性别、健康状况、户口性质、受教育程度和家庭收入水平对老年人再就业均有显著的正向影响。首先,这表明再就业的男性老年人数量显著多于女性老年人。这可能是由于我国“男主外、女主内”传统思想的影响仍然颇深,许多女性老年人在年轻时候就一直操持家务未曾就业,势必影响她们老年阶段的再就业,因此老年女性再就业的可能性比较低。其次,身体健康状况好坏显著影响老年人的再就业。老年人的健康自评状况越好,其再就业发生率越高,说明较好的健康水平是老年人再就业的基础和前提条件。再次,城镇老年人的就业概率高于农村老年人,这可能是由于文章选取的再就业指标为非农就业,城镇老年人有着天然的优势。另外,受教育程度越高的老年人再就业的概率越大。这可能是由于受教育程度越高的老年人通过再就业达到“自我实现”目标的意愿越强烈,且受教育程度越高的老年人其人力资本越丰富,其再就业意愿转换为就业结果的可能性越高,而低学历老年人则往往缺乏再就业的条件。最后,家庭收入水平越高的老年人再就业比例高很可能是由于其通过再就业实现个人价值的倾向较强,且收入水平越高对其激励作用越强。婚姻状况、子女数量、医疗保险和社会保险对老年人再就业无显著影响。

(二) 内生性问题讨论

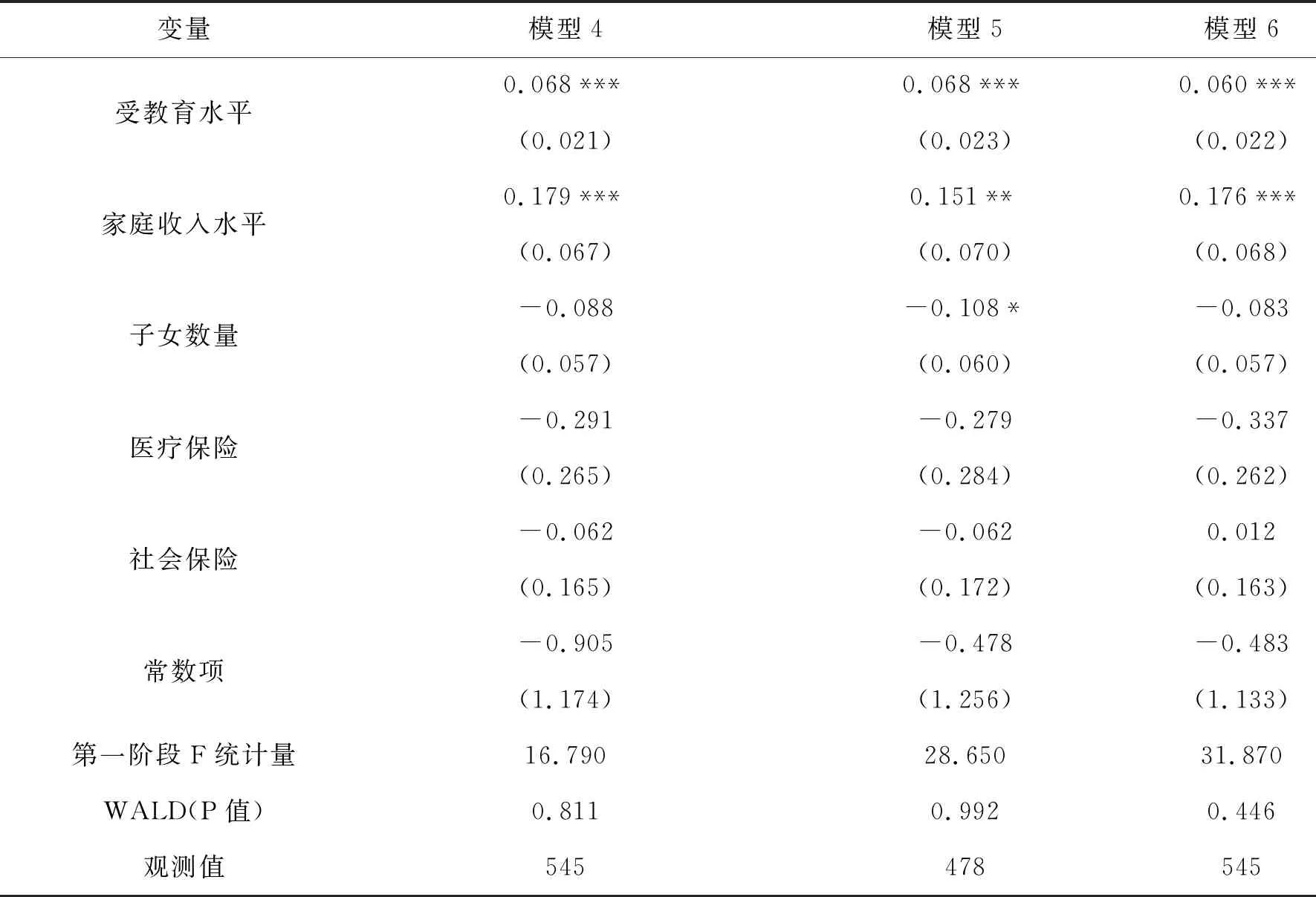

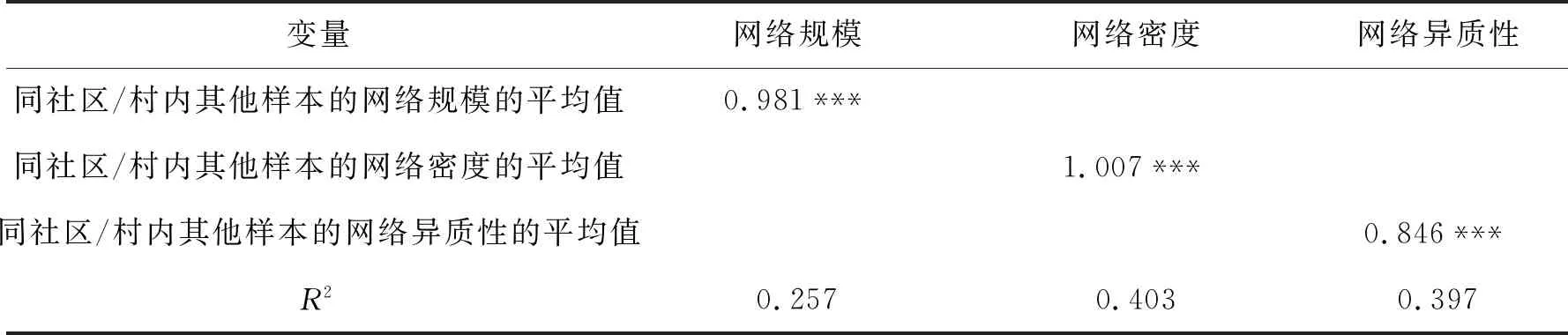

老年人再就业决策方程的估计中可能存在社会网络的内生性问题。除了比较常见的因遗漏变量产生的内生性问题外,还会因为老年人再就业和社会网络的相互影响而出现反向因果问题。以往研究通常采用工具变量法来消除内生性问题的影响,常用解决社会网络内生性的工具变量有“信任”(45)Narayan D,Pritchett L,"Cents and Sociability:Household Income and Social Capital in Rural Tanzani",Economic Development &Cultural Change,Vol.47,1999,pp.871-897.、“是否村里的第一大姓”(46)王聪、柴时军、田存志等:《家庭社会网络与股市参与》,《世界经济》2015年第5期。、“户主是否组织成员”(47)包括中国共产党、民主党派、县区级及以上人大代表和政协委员、工会、妇联、宗教组织等。(48)付畅俭、阙晓宇:《社会网络、经济发展与农村医疗经济风险——基于中国家庭追踪调查(CFPS)数据的经验分析》,《湘潭大学学报(哲学社会科学版)》2017年第2期。、“户主配偶的母亲是否曾属地主、富农或黑色阶级以及进城务工人员是否来自革命老区”(49)章元、陆铭:《社会网络是否有助于提高农民工的工资水平?》,《管理世界》2009年第3期。、“本地区当期或上一期社会网络的平均值”(50)David Q,Janiak A,Wasmer E,"Local social capital and geographical mobility",A Theory Institute for the Study of Labor (IZA),2008,pp.191-204.(51)柴时军:《社会网络与家庭创业决策——来自中国家庭追踪调查的经验证据》,《云南财经大学学报》2017年第6期。。本文采用“同社区/村内其他样本的社会网络的平均值”作为工具变量,主要考虑如下两点:一是在中国这样一个人情社会,社区或村庄内的宗族、邻里和社交关系是社会网络架构的起源和重要纽带,两者之间具有相关性;二是剔除了自身的同社区/村内社会网络的平均值与被调查的老年人是否再就业没有直接关系,满足工具变量的外生性。利用上述工具变量进行IV-Probit回归,结果如表3所示。

表3 社会网络对老年人再就业的影响(IV-Probit模型)

表3(续)

从表3可以看出:在控制其他变量的情况下,网络规模的系数为0.019,网络密度的系数为-0.315与Probit估计结果相近。网络异质性的系数为0.033,但在统计上不显著。那么“同社区/村内其他样本的社会网络的平均值”是否存在弱工具变量的问题?我们从以下两个方面进行论证:首先,如表4所示,在第一阶段的回归中,工具变量的系数为正且在1%的显著性水平上统计显著。另外,根据Staiger and Stock建议的经验法则,仅有一个内生变量时,第一阶段回归的F值为10是个经验切割点(52)Staiger D,Stock J H,"Instrumental Variables Regression with Weak Instruments",Econometrica,Vol.65,1997,pp.557-586.。表3总结了weak IV检验的F值结果,第一阶段回归的F统计量均大于10这一经验临界值。综上,可以认为,在一般显著性水平下弱工具变量的风险非常小。WALD检验的结果表明,P值分别为0.811、0.992和0.446,可以认为再就业的老年人的社会网络并不存在统计上显著的内生性。综上,可以认为老年人的社会网络的外生性是不能够被拒绝的。在这一情形下,Probit估计结果比IV-Probit估计的结果标准差更小,因此综合上述实证分析结果,我们接受表2中的Probit估计结果,本文也将主要基于这一结果进行总结和讨论。

表4 工具变量一阶回归结果

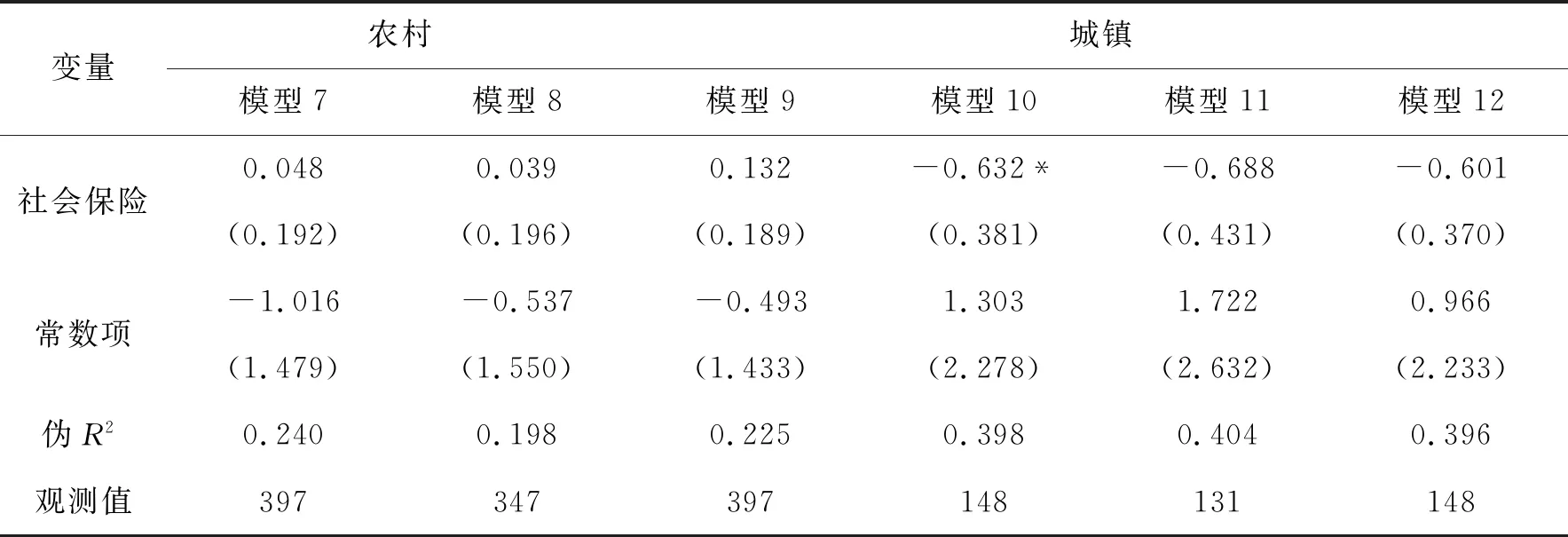

(三) 分样本回归结果

由于我国城乡二元结构的存在,城乡老年人生活的自然环境、制度环境与文化环境都存在较大的差别,社会网络对农村老年人和城市老年人的再就业可能发挥着不同作用。为了考察社会网络对老年人再就业影响的城乡异质性特征,本文进一步将样本分为农村和城市两个子样本,分别进行probit回归分析,得到的结果如下表所示。

表5(续)

表5中的模型7-9以及模型10-12分别是农村老年人及城镇老年人样本的回归结果。首先,社会网络的规模以及异质性对农村老年人的再就业有显著的正向影响,与全样本的回归结果比较,网络规模和网络异质性对农村老年人再就业影响的边际效应更大,且网络异质性所反映的资源多样性的边际效应更突出。这说明社会网络尤其是网络异质性对农村老年人的再就业影响更大。其次,社会网络的规模及异质性对城镇老年人的再就业均无显著影响。这也进一步说明了社会网络可以有效地促进老年人再就业的这一结论仅适用于我国农村地区,对于城镇老年人来说,社会网络对其再就业的影响并不显著。这与我们的预期一致,因为一方面,农村地区往往更加重视“关系”,广泛的社会网络通过传达再就业信息、提供再就业渠道等方式促进农村老年人的再就业。另一方面,相较于城市老年人,农村老年人的受教育程度普遍偏低,人力资本相对薄弱,再就业岗位的可替代性相对较强,社会网络发挥着更为关键的作用。最后,同全样本回归结果一致,网络密度对城乡老年人再就业的影响均为负,但不显著。综上,假说2得到了验证,即与城市老年人再就业比较,社会网络对人力资本较为薄弱的农村老年人再就业的影响效应更为明显。

表5 社会网络对城乡老年人再就业的影响(probit模型)

另外,受教育程度对城市老年人的再就业具有显著的正向影响,而对农村老年人的影响不显著。这说明城市老年人的再就业主要依赖于其人力资本,这可能是由于一方面人力资本和技能决定着老年人的就业愿意能否顺利转换为就业结果;另一方面,如刘金菊的研究所指出的,追求精神上的满足和自我实现是促使城市高学历老年人再就业的重要动机(53)刘金菊:《2000—2010年中国人口的工作预期寿命》,《人口学刊》2015年第6期。。因此,城市老年人受教育程度越高,再就业的概率越大,而农村老年人普遍较薄弱的人力资本对其再就业发挥的作用有限。其次,子女的数量对老年人的再就业也表现出明显的城乡异质性,对农村老年人来说,孩子越多,其再就业的概率越小。这说明“养儿防老”的观念在我国农村地区还普遍存在。而城市老年人孩子数量越多,其再就业的概率越大。这可能是因为城市地区生活压力和生活成本不断攀升,越来越多的老年人为了减轻后代的赡养压力和生活负担,选择退休后再就业。从其他控制变量来看,性别、健康状况对城乡老年人再就业的影响仍然是正显著,这说明无论在城市还是农村,男性老年人再就业都具有明显的优势,而且身体越健康的老年人再就业的比例更高。与全样本回归一致,婚姻状况、医疗保险以及社会保险对老年人再就业无显著影响。

四、结 论

随着我国人口老龄化程度的不断加深,促进老年人再就业不仅是国家积极应对老龄化挑战、充分开发庞大老年人力资源的政策取向,也是老年人实现“老有所为”的重要途径。本文基于CGSS 2012年的调查数据,从网络规模、网络密度以及网络异质性三个层面检验了社会网络对老年人再就业的影响及城乡异质性。研究结果表明:

第一,总体看来,社会网络的规模及异质性对老年人的再就业有显著影响,且网络异质性的边际效应更大,而网络密度的影响不显著。具体来看:首先,老年人所拥有的亲朋好友数越多即所拥有的社会网络的规模越大,越有利于老年人的再就业。这意味着,社会网络规模的扩大有助于拓展信息渠道,降低就业成本,提高求职效率的解释逻辑在本研究中得到了不同程度的证实。其次,社会网络的异质性越强,即社交网络包含的不同行业从业者类型越多,老年人再就业的可能性就越大。这一研究发现显然支持了老年人的社会网络异质性越强,其所蕴含的社会资源越丰富,所能提供非重复性的就业信息以及就业岗位的选择越多,对其再就业越有利的理论假设。此外,相比网络规模,网络异质性对老年人再就业影响的边际效应更大。最后,对年轻的求职者来说,“弱关系”由于能够提供更多非冗余的就业信息,所以对其再就业可能更有利,但对老年人群体来说,由于可能更多需要由“强关系”提供的情感及人情支持,因此,网络密度越小即“弱关系”占比越多的网络对就业越有利的说法在老年群体的再就业并未得到证实。

第二,社会网络对老年人再就业的影响具有明显的城乡异质性。对农村老年人而言,社会网络规模的扩大以及异质性的增强有助于提高其再就业的概率。一方面说明“关系”传统在农村更加受到重视,另一方面说明农村老年人由于受教育程度偏低,他们大多在劳动力市场处于一种不利的竞争地位,不得不更多地依赖社会网络关系这种非制度途径。但对城镇老年人来说,社会网络对其再就业的影响效应并不显著,相反,人力资本的效应更大,这说明,一方面,城市高学历的老年人有更强的就业动机;另一方面,丰富的人力资本也有助于城市高学历老年人再就业意愿顺利转换为再就业结果。社会网络对老年人再就业影响的积极效应更多体现在农村老年人的再就业之中。

基于以上实证结论,对于进一步促进我国老年人再就业,提出两点建议:

首先,对于有再就业意愿的老年群体,一方面应有效利用在之前工作和生活中积累的社会网络,多与朋友交流、聚会,尽可能维持之前累积的社会网络的活力。另一方面,应尽可能扩大网络规模,尤其增加与社会各界人士的接触与交往,积极结交各类朋友,丰富社会网络的多样性,提高社会网络的异质性,这将是有助于获取更多的再就业信息与再就业岗位资源、降低再就业成本,增加获得更好更合适再就业机会的可能途径。其次,社会网络成为老年人特别是农村老年人获取再就业信息和岗位资源较为现实的途径和选择,这也预示着我国老年人劳动市场以及老年组织和职业介绍所等正式组织对老年人,尤其是农村老年人的再就业所发挥的作用有限。因此,应建立与健全老年人特别是农村老年人再就业服务机制,建立专门的老年人再就业管理机构,为其提供更多的再就业信息及再就业岗位支持。最后,对城市老年人来说,人力资本的提升意味着再就业机会的增加,因此,应加强对有再就业意愿老年人的就业培训,着力提升其劳动技能,有效开发其智力资源,让其实现“老有所为”的人生价值。这不仅是我国顺应人口结构变化趋势,更好发挥老年人的社会资本和人力资本优势以缓解老龄化的压力,也是实现“积极老龄化”的重要途径。