基于三种媒介的传统致凉技术及应用

2021-04-24ZHOUYiliSONGDexuan

■ZHOU Yili SONG Dexuan

1 炎热气候条件下三种传统致凉媒介

古代农业社会生产力水平相对低下,人们应对恶劣气候的方法有限,对环境调控的技术手段比较初级,更多地是利用大自然中现存的要素,趋利避害,以适应多变的环境变化。作为中华文明主要发源地之一的长江流域,在夏季(7~9 月)都要面临长时间湿热气候的影响,这种大范围、降水集中、湿热同期的地域性气候对人居环境的发展具有重要影响。

事实上,炎热夏季并非长江流域专有,地处低纬度的珠江流域自不必说,就连较高纬度的黄河流域,温度亦处于较高水平,因此,如何应对炎热气候始终是我国人居环境中十分重要的内容。在长期历史发展过程中,古代先民们为减少炎热气候所带来的不适,充分利用自然条件,挖掘致凉智慧,借助有效的热媒介,获取基本的热舒适保障,从而改善居住环境。纵观我国近代之前的人居致凉技术发展历史,传统社会常用的致凉媒介有三种物质:空气、水和冰,各自具有不同的致凉机制和功效。尽管这三种媒介都是自然界中存在的物质,但需要合理引导和具备一定条件才能发挥致凉作用。

2 以流动空气为媒介的致凉技术及应用

2.1 风媒致凉原理

空气的流动形成风,而风可以实现带动热量的转移或热量形式的转换。空气本身是较好的隔热物质,但含有水蒸气的湿热空气却成为无处不在的热源。流动空气可以提升水分的蒸发速度,水分在蒸发过程中会带走物体表面的部分热量,从而促进物体散热。在炎热夏季,环境温度较高(室温经常超过30 ℃),人体皮肤通过排出汗液维持代谢热平衡,但在湿热气候中,空气相对湿度较大,往往超过75%,在自然条件下,皮肤表面的汗液蒸发受到一定程度抑制。通过促进流经身体表面或局部空气的流动,提升皮肤汗液蒸发速度,将人体散发的热量带离皮肤,从而获得凉感,这是以流动空气为媒介的致凉原理。

2.2 建筑通风

用于致凉的流动空气包括建筑自然通风带来的规律性变化气流和各类工具驱动的局部运动气流。在传统建筑中,由于缺乏有效的温、湿度调控设备,通过组织有效的自然通风获得热舒适就成为较为常见而现实的选择。建筑自然通风里的穿堂风、庭院风、天井拔风等对建筑室内风场形成正向扰动,加速空气流经人体皮肤表面,达到致凉效果。

建筑空间的自然通风主要依赖外部风场和建筑空间的耦合情况,而外部风场存在风向、风速等诸多不确定性。在湿度较低的干热气候地区,由于日夜温差较大,比较容易形成局部气候梯度差,静风率较低,流动空气可以起到较好的致凉作用。如果流动空气湿度能得到提高,其致凉效果更佳。在日夜交替之间,建筑外部环境的温差较大,即使空气流动速度较慢、风向不定,建筑及其围合空间也能及时散热。而在湿度较高的湿热气候影响下的区域,如我国长江中下游地区,夏季受副热带高压控制,空气湿度较大,湿热空气中包含了大量潜热,日夜温差较小,夜间静风率较高,单纯以风为媒介的致凉技术难以发挥作用,即使在夜间建筑也很难达到顺畅散热。这也是以自然流动空气为致凉媒介的主要局限性所在。

2.3 “造”风器具

在日常生活中,扇子是一种十分常见的致凉工具,其致凉的机制就是通过手臂的缓慢运动,以轻薄扇面驱动身体周边局部空气的运动,从而增加皮肤表面汗液的蒸发,达到加速散热的目的。这是一种以流动空气为媒介的主动式致凉方式,由于这种方式以手工方式驱动,仍然是以身体加速代谢产热为代价。

事实上,中国古代很早时候已有各种风扇致凉的记载。《西京杂记》中:“长安巧匠丁缓作七轮扇,大皆径丈,相连续,一人运之,满堂寒颤。”说是长安有一个叫丁缓的工匠发明了七轮扇,直径一丈左右,七个齿轮相互连接,互相联动,通过叶轮转动造成空气流动。七轮扇虽然需要人工驱动,但好在比较省力,一个人用力转动,就能使得整个屋子达到“寒颤”的程度,这种扇子的致凉效果可见一斑。有理由相信,这种七轮扇生风原理应该和现在最常见的电风扇基本类似,只是需要靠人力驱动而已。或许是因为这种七轮扇的制作过于精巧复杂,历史上记载并不多,也没有图文流传下来,可见并没有在生活中大量应用。在后来的历史中,只有记载南宋的皇宫里曾经有一台,“禁中避暑……置茉莉、素馨、建兰、麝香藤、朱槿、玉桂、红蕉、阇婆薝卜等南花数百盆于广庭,鼓以风轮,清芬满殿”[1],即将七轮扇放在各种香花后面鼓风,既能降温,又满室飘香。唐代“凉屋”采用类似水车的方式推动扇轮摇转,将凉气徐徐送入屋中,与室内的热空气对流交换,并加速室内空气流动和流通的速度,获得致凉效果。

宋元之后,风扇逐渐走出殿堂,走入民间生活。在元朝画家刘贯道的《消夏图》中可以看到,床榻之上超逸的高士正享受着右边仕女挥动长柄扇所带来的凉意。这种长柄扇面积较大,需要双手持握,在室内对空气流动作用范围较大,全靠人力挥舞(图1)。明代文震亨的《长物志》中记载:“茉莉、素馨、百合,夏日宜多置,风轮一鼓,满室清芬。” 明代的孔迩在《云蕉馆纪谈》中记载:“昇能饮,……夏日畏暑,作露帐,四面架风轮,以花竹簟卧其中。”描绘的是元末在陇蜀一带割据的明昇用风扇避暑致凉的场景。清代的破额山人在《夜航船》中记载:“花浴室……轩窗畔更置风轮,万花香气,随风送至,轮回辗转,百合氤氲。”这里主要描述的是浙江兰溪的一家公共澡堂利用窗畔的风轮往室内送风,顺便将花香送入室内,以增加洗澡者热舒适性和空气的新鲜度。

2.4 风媒致凉特点

以流动空气为媒介的致凉技术可分为建筑自然通风和器具造风两种方式。外部风环境具有不稳定性、间断性等特点,对建筑自然通风持续、稳定的发挥有所限制;通过扇子、机械风扇等形式可以加速局部空气流动速度,主要以人力、简单自然水力等作为驱动力,针对性较强,在一定程度上改善了人体的热舒适度。

图1 (元)刘贯道的《消夏图》(局部)

3 以水为媒介的致凉技术及应用

3.1 水媒致凉原理

水大量存在于自然界中,具有容易获取、比热容大、流动性强、易融于环境等特点。以水为媒介的致凉主要是利用水体在夏季明显低于空气温度和吸热量性能良好的特性,通过传导、对流和辐射等方式转移建筑空间中部分多余热量,从而达到空间致凉的效果。

3.2 井水致凉

众所周知,水体在自然条件下温度波动幅度较空气小,尤其是流动的水体,通常是冬暖夏凉。凿井是利用浅层地下水最常见的方式。在古代,水井不仅是重要的生活用水来源,由于井水和地表间距离较大,受到气温影响较小。在炎热夏季,井水温度远低于地表空气温度,因此,人们经常将瓜果浸于井中,犹如置于天然的冰箱,通过热传递获得低温饮食,以解暑热。在南方许多地区有取井水泼于庭院的做法,通过水体蒸发降低庭院地面温度,在一定程度上可以改善庭院微气候。

明代出现了直接在室内挖井致凉的做法。高濂在《遵生八笺》中记载:“霍都别墅,一堂之中开七井,皆以镂刻之,盘覆之,夏日坐其上,七井生凉,不知暑气。”讲的是在堂内开凿了七口井,井壁镂空,在上面覆以盘盖。夏季人坐在盘盖上,由于井水温度较低,井中凉气让人感觉不到暑热。室外的井水本来温度就低,处于室内的井水所受的太阳辐射更少,温度就更低,通过空气对流,室内空气温度降低,对室内空间具有较强的冷却作用。

3.3 “水”助凉屋

在我国古代,水作为一种良好的致凉媒介,早已被认识。据相关文献记载,古代人发明“凉屋”用以消暑度夏。“凉屋”利用机械或自然水力将水抬升至高处,让水流落到屋顶上沿着屋檐自然往下淌,凉水从屋顶流过,形成“人工水帘”。屋顶流水通过热量传递,带走屋顶积聚的热量,对屋顶起到自然冷却作用。同时,随着屋顶温度的下降,密度较大的凉空气与底下的热空气形成对流,促进室内空间顶部空气的降温,致凉效果比较明显。

“自雨亭”是“凉屋”的一种简易形式,有可能早在北朝时代就在中国出现了[2]。“自雨亭”在亭子顶部引水源或设置储水罐,在夏季让水缓缓流出,沿着屋面下落,在檐口形成近似降雨的现象,曾有诗:“千竿竹翠数莲红,水阁虚凉玉簟空。琥珀盏红疑漏雨,水晶帘莹更通风”(出自刘禹锡的《刘驸马水亭避暑》)。白居易贬居江州(今九江市)之时,也曾造草堂,利用西面倚靠山崖的地利,利用竹子做管道引泉水至屋顶,缓缓流落屋檐(原文见白居易的《草堂记》)。

相比之下,皇宫中、达官贵族的“凉屋”则显得更加复杂而精巧,致凉效果更加显著。据记载,唐玄宗曾造一座“凉殿”,依靠水力驱动将水抬升至屋顶高处,水流沿着殿的四角喷泻而下,形成水帘奇观。而在“凉殿”中的御座后面,还设有“水激扇车”,以屋顶下泻水流冲击推动扇车运转。后在该“凉殿”中召见大臣陈知节时,相比室外酷暑,室内寒气逼人,导致陈知节顿感寒栗、狼狈不堪,可见“凉殿”致凉效果是十分惊人的(出自《唐语林》卷四“豪爽”)。玄宗朝的丞相王鉷也在自家宅院内造了一座“自雨亭”,“从檐上飞流四注,当夏处之,凛若高秋”[3]。可见,这种“自雨亭”的致凉还是很有效的,尽管这种表述存在一定夸张成分。类似的记载还不少,这种利用水力机械驱动的致凉装置已经舍弃了人力驱动,相比依赖人力驱动的各种扇子、风扇是个很大的进步。

3.4 水媒致凉特点

水作为常见又可用的自然资源,由于其较大的比热容,在夏季通常室内温度低于外部气温,利用这种温差,为室内空间营造出较为凉爽的局部环境。以现代眼光看,古代“凉屋”借助自然水力和简单机械,充分利用丰富的水资源,在不消耗能源的前提下,获得良好的致凉效果,但由于“凉屋”对流水的抬升要求和相关机械制造有较大难度,使得“凉屋”局限在很小的范围,主要存在皇宫、高级别官宦的居所之中。尽管这种致凉技术的应用范围较为有限,但已经暗含了现代绿色建筑中的节能环保等原则,不对自然环境造成负作用。

4 以冰为媒介的致凉技术及应用

4.1 冰媒致凉原理

冰是水的固态形式。在寒冷季节,水自然凝结成冰,可切割、采集、搬运并储存。以冰作为致凉媒介,主要是利用冰本身温度低、冰水共同吸热的特点。冰的熔化热是3.36×105J/kg,也就是说在1 kg 冰融化成0 ℃水的过程中,将从周围空气中吸收336 kJ 的热量;在冰水从0 ℃再燃升温过程中,也将从周围空气中吸收热量,温差越大,可吸热越多。与空气和水相比,冰的自然致凉作用更加显著,可以降低室内空间的空气温度,从而达到致凉目的。

4.2 古代用冰历史

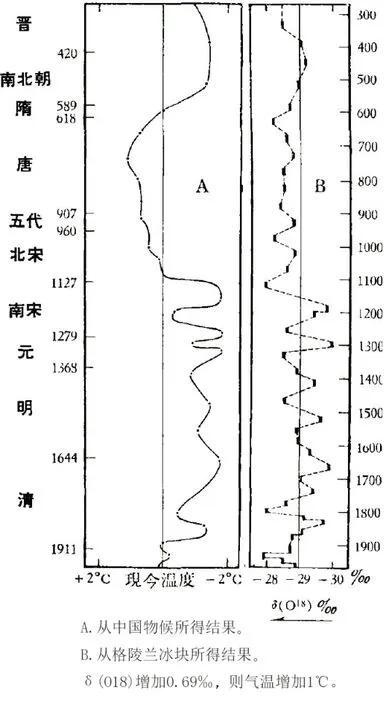

从中国古代发展历史来看,黄河流域曾经长时期是政治、经济双重中心,后来,中国的经济重心逐渐从北方移到南方,社会统治中心也是数次南迁。竺可桢先生关于历史气候研究成果[4]表明:在殷、周、汉、唐时代,温度高于现代(图2)。这也意味着在上述历史时期,北方地区在夏季比现在炎热。生活在黄河流域的周代统治阶层及上层贵族很早就学会储藏冬季的冰块,在夏季取出冰块或在特定空间内使用,称为“窖冰”,也称“藏冰”。存放冰块的地方被称为“窟室”,也就是地下室,利用地下泥土的热稳定性保持冷量,在夏季炎热时取出致凉。这种“窖冰”的做法多见于宫廷、官府,普通百姓很少能享受到这种致凉技术的好处。

图2 1700 年来世界温度波动趋势图[4]

从周朝开始,设置专人管理冰务,当时称之为“凌人”(见《周礼》)。冰都取自大自然,通常在每年12 月、1 月,凌人都要带人到江面、湖面上采冰,将冰块封存在阴凉处的冰窖里,以备夏季使用。藏冰的冰室称为凌阴。1976 年,考古工作者在秦雍城遗址上发现了一处春秋时期秦国的凌阴,能藏冰190 m3之多[5]。可见,当时藏冰的规模已经不小,至少说明当时上层统治阶级用冰需求比较大。2004年,中国社会科学院考古研究所在汉长安城长乐宫发现凌室遗址[6],据推测是一种藏冰建筑。据《太平广记》记载,汉代未央宫有清凉殿,“以画石为床,文如锦,紫琉璃帐”,“又以玉晶为盘,贮冰于膝前,玉晶与冰相洁”,达到“夏居之则清凉也”的效果,甚至“中夏含霜”(原文见《太平广记》)。在清凉殿内休息,在当时成为一种特权,以冰用于空间致凉成为一种极为奢侈的生活方式。

魏晋南北朝时期,挖井藏冰的现象越来越普遍,保存冰块用的“冰井”规模也越来越大。曹操于建安十九年(即214 年)修建冰井台,高8 丈、深 15 尺,里面建有许多小冰井,与铜雀台、金凤台并称为“邺城三台”,用来藏冰(原文见《魏志》)。邺城冰井台后被后赵、前燕至东魏、北齐等政权统治者沿用,并得到整修,仍然以藏冰为主要功能。

在南朝以前, 王朝都城都位于黄河流域, 在冬季藏冰于冰房是完全可行的。东晋王朝南渡之后,定都建康(今南京),由于气候变冷,南朝在南京覆舟山也建立了冰房,南京冬季结冰也可用于“窖冰”。这大概是我国南方地区夏季用冰致凉的开始。

唐朝末年之前,冰源均来自冬季的自然结冰。在唐朝末年,在开采火药的时候,开采出一种白色味苦的晶体——硝石(主要成分硝酸钾,KNO3)。硝石溶解于水时会吸收大量热量,使水温降低,甚至结冰。笔者推测,可能是大小容器嵌套关系,在大容器里加水溶解硝石,使得小容器内降温结冰。硝石溶入水后可以用蒸发结晶法将硝石再提取出来重复使用。对于夏季湿热的南方地区来说,人工制冰不啻于“天外来物”。这种“反季”的人造冰不仅可用于冰镇食物,做成各种各样的冷饮、冷食。但由于硝石需要人工开采,纯度较低,数量受限,无法满足大范围普通百姓的用冰需求,只是在较小范围内获得人工制冰的途径。

北宋时期,通常直接在距离京都较近的金明池采冰。宋朝南迁以后,北方的采冰方法被“移植”到南方地区,并采用在冰面上撒盐的方法,结冰时就会一层盐、一层冰,方便采冰。及至明清两代,夏季用冰更加普遍了。每年冬季三九、四九天就开始伐冰、藏冰,以待来年的夏季“颁冰”使用。在京师,从夏季暑伏到立秋,官府根据等级获得工部的冰票,还有的官员通过“赐冰”直接获得冰块。据记载,清朝的用冰规模相当大。

尽管冰窖耗资大、成本高,但也是一个不错的商机。“冰商”实际最早出现于唐代,也是在冬季将冰藏于窖中,待夏季来临天热时启冰,开始将冰当成商品来卖,“清明日始卖冰,以两铜盏合而击之”[7]。在宋朝,冰的使用真正走向民间。宋朝民间采冰、藏冰以及冰制食品等都远超之前。在《东京梦华路》中就有 “冰雪冷元子”“冰雪甘草汤”“冰雪凉水荔枝膏”等记载。南宋诗人杨万里在《荔枝歌》中就有“市人如炊汗如雨,卖冰一声隔水来,行人未吃心眼开,甘霜甜雪如压蔗”,形象地反映出古代冰制食品给食用者带来的身心愉悦。明刘侗、于奕正的《帝京景物略》中也有赐冰和卖冰的记载。

4.3 传统用冰致凉

古代用于短时间用冰的装置容器——“冰鉴”,可以理解为古代的“冰箱”。冰鉴是用木制或青铜制造的箱子,大口小底,底部有直径很小的排水口,可在冰融化后直接排出冷水,以供使用。冰鉴通常由双层构成:外为方鉴,内有方壶,冰置于鉴壶之间的腔体内,主要还是用于夏季冰镇食物、饮品。

《周礼》中有在容器“冰鉴”中保存冰块的记载。1978 年,湖北省随县曾侯乙楚墓就出土了一件“铜冰鉴”。它是一件双层器,方鉴内套有一方壶(图3)。这种用于藏冰的“冰鉴”经过不断演化和普及,到明朝时,已经成为达官显贵家中的常备之物,只是材料和形态已经发生了较大变化。

图3 曾侯乙墓出土的青铜冰鉴(来源:中国博物馆网站)

古代的铜冰鉴主要是用于食物冰镇,明清时期的冰箱则有了更大的作用范围,即在冰镇的同时,可以用于室内空间的致凉。明代冰箱多选用珍木(如黄花梨)制作,箱体口大底小,呈方斗状,箱内里通常包一层锡皮,以较好的密闭性保持箱内低温,减缓冰融化的速度,并减少冷量的散失。箱底还有小孔,可将冰水排出(图4)。清朝中后期御制掐丝珐琅冰箱有同样采用木胎铅里的构造,盖板上也留有钱纹孔,便于散发冷气,与室内空气形成对流,达到空间降温效果;相比明代冰箱,这时期冰箱外表面更为讲究装饰,这与当时的家具风格紧密相关(图5)。

由此可见,这种冰箱的致凉功效比较明显。事实上,在建筑室内空间用冰致凉并不是将冰体与人体直接接触,而通常是以风为媒介,通过水力驱动风扇运动,从而让经过冰冷却的空气与室内空气对流混合,降低室内局部空间的温度,从而提升人体热舒适度,这也是将有限冰量的致凉作用发挥到极致的表现。

4.4 冰媒致凉特点

图4 明代木质冰箱(来源:中国博物馆网站)

在古代,以冰为媒介是一种比较高级的致凉技术,但致凉效用和影响范围始终受制于冰的来源和储存。尽管北方寒冷气候区在冬季能方便获得大量冰块,但也受到储藏空间的限制,“窖冰”成本较高,在夏季的日常使用范围也十分有限。而在夏季湿热的南方地区,局部地区冬季尽管也有结冰现象,但厚度较薄,窖藏难度非常大。尽管出现人工制冰技术,由于制冰剂硝石的开采和制取技术要求也限制了人工制冰的推广应用,绝大多数用冰仍然来源于大自然。古代用冰都是利用自然寒冷天气,实现“冬冰夏用”,不对环境产生负作用。由于冰过于珍贵,主要用于食物冰镇,只有极少数情况下(皇宫、贵族等)将冰用于室内局部空间的致凉,用冰融化吸热的特点,降低室内空气的温度。

5 结语

在传统社会,面对夏季炎热天气,人们采用了天然的、原生态的、没有污染的致凉方式,都属于被动式致凉的范畴,是响应气候的一种方式。以风作为媒介的致凉技术,则是增加空气流动,促进人体表面蒸发散热规律的最直接体现。当流动空气的温度较高时,需要空气作用于人体之前经过预处理,如借用水体或冰进行预冷却作用,再达到提高人体热舒适性的目的。以水作为致凉媒介,则是直接利用水比热大的特点,在高温下蒸发,液态水转化水蒸气,吸收环境中的热量,降低空间的空气温度。在这过程中,水温度波动小、比热大的特点得到充分利用。以冰做致凉媒介主要是利用了冰的自然低温,在融化过程中吸收环境中的热量,在融为冰水之后仍然属于空间中的冷源,冰水在继续吸收空间热量之后逐渐升温,直至与周围空间的空气温度热交换形成平衡。

图5 清朝乾隆御制掐丝珐琅冰箱(来源:中国博物馆网站)

在我国传统农业文明阶段,古代环境调节技术发展比较缓慢,人居环境对“天时”和“地利”的依赖性较强。在发挥建筑庇护所功用的基础上,先民们还积极利用自然环境要素来改善人居环境,经长期发展演变,积累了许多朴素的生态智慧,成为中华传统人居文明的重要组成部分,值得重新审视和评价,从中得到启发。