亚洲第一土坝建设者的燃情岁月

2021-04-24国网江西柘林水电厂韩春明秦尔静

文_国网江西柘林水电厂 韩春明 秦尔静

历史背景:新中国成立初期,经济凋敝,百废待兴,关乎经济发展和百姓福祉的民生建设刻不容缓。为满足江西省工农业生产和人民生活用电需要,1958 年,中共江西省委决定开发修河水能,建设柘林水利枢纽工程。

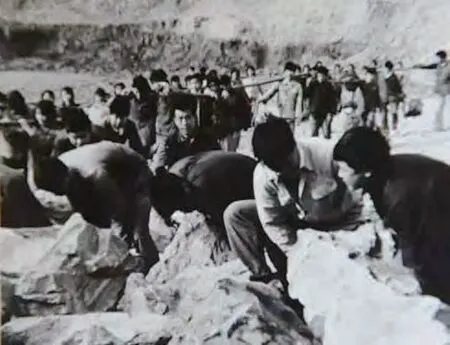

在那个技术落后、机械不发达的年代,柘林水电站的修建是一个十分浩大的工程。施工队伍除集中省属的水利、水电专业力量外,还调集了全省各地大量青壮年民工,号称“十万大军”,他们肩挑手抬,用血肉之躯筑起了当时亚洲第一大土坝——柘林大坝。在经历了开工、停建、复工续建的艰难历程,从1972 年8 月14日第一台机组投产到1975 年6 月7日第四台机组并网运行,历时近四年。其发电容量占当时南昌电网的31%,占全省水电容量的76.1%,柘林水电站成为江西省境内最大的水电厂。

讲述人:肖正华,中共党员,1938年出生。国网江西柘林水电厂退休职工,原水工观测班班长。

今年已83岁高龄的肖正华老人,是新中国江西红土地上成长起来的水电事业的拓荒者之一。

“我的老家是有名的将军县——兴国县。我从小生活的肖屋村有许多人参加了红军,他们为新中国的建立立下了汗马功劳,甚至献出了生命。他们为了老百姓的解放不怕牺牲的精神在我幼小的心灵留下了深刻的印象。1949 年新中国成立后,我和很多年轻人一样,对未来充满了希望。”肖老打开了话闸子。

“从小我就盼望用上电灯,1955年我18岁,正碰上赣南的上犹江水电工程团招工,我就跑去报名。我学过仪表维修,算是有点技术,被录用为测量工。从那时起我就幸运地成了一个水电人,更幸运的是赶上了修建江西的第一个水电站——上犹江水电站。”

“测量人员是水电建设的‘先遣队’。水电站大多建在深山老林里,钻山沟、住工棚成了我后来几十年工作生涯的家常便饭。”肖老笑着回忆说,“那时候,国家还很困难,交通不发达,设备也落后,测量作业时,我和同事们背着笨重的测量仪要翻山越岭,再远的路也要靠一双脚走。但一想到建好了电站,晚上照明就有电灯,不用再点风一吹就灭的煤油灯和呛人的松明子,我就干得很起劲,不觉得累。”

“我参建过五个水电站,最难忘的还是柘林水电站的施工场面。1970年12月,我随单位来到赣北参加柘林水电站建设。一到柘林,发现离工地不远的柘林镇和易家河的路边及小山上,密密麻麻都是施工人员住的茅棚;工地上红旗招展,人潮涌动。为了赶进度,施工作业实行三班倒,晚上打着火把也要干。”

“因为经常饭都吃不饱,有人把自己穿的衣服卖掉去换粮票,大冬天里光着膀子挑土,不觉得冷也不觉得累,大家都仿佛憋着一口气,要把大坝早日建成。工地上经常以县为单位开展劳动竞赛,大伙儿喊着口号相互加油鼓劲,好像忘记了饥饿和疲劳。我认识一个南昌来的民工,在施工竞赛中,拿了个推土最多奖,得了5块钱奖励,他特别高兴。当时的人们就有这么淳朴。”

“1971 年11 月,我被调入新成立的柘林水电站从事大坝观测工作,从建电站的变成了守电站的。因为受到各种因素的影响,大坝施工质量存在较大缺陷。当时正是施工关键阶段,大坝的质量不仅关系到电站的安全,还关系到下游上百万人民的生产财产安全,责任重大。为了给大坝的续建与加固提供有效参数,我们不但要保证观测数据准确,还要加大观测密度,所以工作很繁忙。”

“1972 年8 月的一天,我正在工地干活,一位刚从洪门来的熟人看见我就说:‘老肖,你老婆又生了,你不回洪门去看一下啊?"我才知道自己的第三个孩子出生了半个月了。其实,我们这些水电建设工人们,早已习惯了牛郎织女一样的生活。”

“我们建成了长630 米,高70 米,完全没有钢筋混凝土的柘林大坝,这是亚洲最大的土坝,柘林水电站是当时江西最大的水电站,没想到真的让我们建成了,简直就是一个奇迹!我想,要是没有共产党的领导,没有肯吃苦耐劳的广大参建人员,在那样的年代,这是不可能完成的任务。”

到我们结束采访时,肖老还意犹未尽。虽然已八十多岁,但他身休心未休,人老心不老。他现在还经常在手机和电视上了解电力事业和国家的发展变化,为中国共产党领导下取得的巨大成就欣慰和自豪。