救亡图存下的汉唐精神溯源

——民国时期报刊视野中的中国雕塑

2021-04-24美术杂志编辑部吴端涛

《美术》杂志编辑部 | 吴端涛

救亡图存是民国时期文艺活动的主题,也是雕塑创作的主题。在民族危亡的关键时刻,雕塑自一批负笈海外的学子之手,为民族而战,为时代造像。文章通过检索雕塑、雕刻、塑像等关键词,以民国时期报刊中刊发的雕塑相关文章为切入点,以当时的雕塑研究和创作状况为研究对象,试图通过文献的梳理来探寻时代主题下一批新兴雕塑家们在创作活动中所依凭的理论资源及价值取向。

一、民国报刊视野中的雕塑与研究取向

文章通过检索晚清民国报刊全文数据库,以十年为一统计时段,将其中与本文讨论有关的雕塑、雕刻、塑像、雕像共四个关键词,对其刊登的相关文章数据统计如下①:

关键词 时间段(年/篇) 总计(篇)1900 以前1901-1909 1910-1919 1920-1929 1930-1939 1940-1949雕塑 0 0 1 144 319 130 594雕刻 0 2 57 29 1222 483 1793塑像 1 5 5 46 223 177 456雕像 0 0 5 59 176 79 319

接下来,我们对每个关键词相关内容分别展开讨论。

(一)

通过检索“雕塑”可以发现,单从刊发文章数量上,直到五四运动前后“雕塑”文章逐渐出现在大众视野,刊登最早的一篇为1918 年的《壮年易卜生造像》,这篇介绍性文章刊发在第4 卷第6 期《新青年》上。从20 世纪10 年代仅1 篇,20 年代激增至144 篇,此期成为“雕塑”研究的勃发期。各种类型报刊都有刊发,既有《美育杂志》《学艺》《美展》《艺术界周刊》等艺术类报刊,也有《图画时报》《良友》《晨报星期画报》《时报图画周刊》等画报,还有《东方杂志》《妇女杂志(上海)》《小说月报》《北京大学日刊》等影响力巨大的综合性报刊。刊发雕塑文章的报刊范围不断扩大,内容日趋多元。此期刊登文章从数量上可分为三大类:中国传统雕塑、中国现代雕塑以及西方雕塑。中国传统雕塑的关注点主要聚焦佛教雕塑。比如云冈石窟雕塑和云南圆通寺雕塑;还少量涉及一些政治主题雕塑,比如唐昭陵石马雕像。在中国现代雕塑方面有新兴雕塑家的介绍,包括张充仁(12 篇)、李金发(8 篇)、江小鹣(4 篇)、张辰伯(2 篇);此外,还刊发了第一届全国美术展览会的雕塑作品。对西方雕塑的介绍可分为传统雕塑和近现代雕塑两部分,但总体数量上以近现代雕塑为主。古代雕塑介绍了比如菲狄亚斯以及米开朗琪罗的作品,现代雕塑家大量介绍了罗丹的作品。

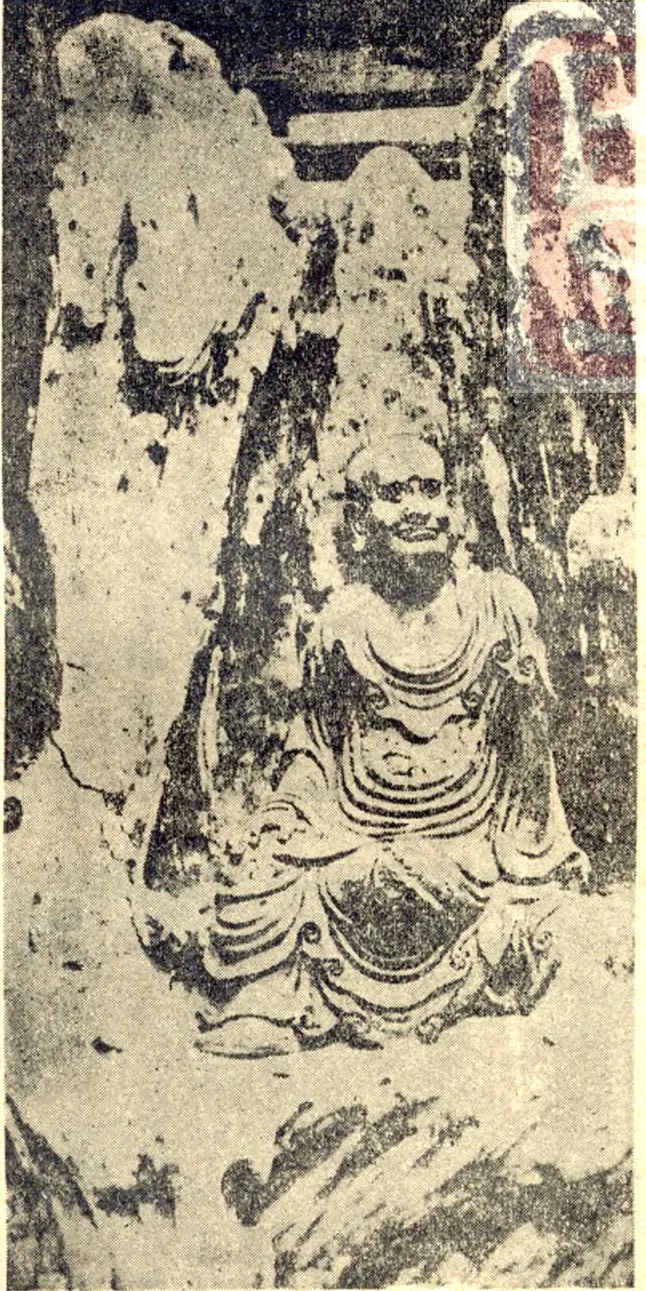

30 年代成为雕塑研究的鼎盛期,刊发文章数量达到顶峰。越来越多的报刊上见到雕塑的内容,诸如《良友》《艺风》《唯美》《艺术旬刊》《东方杂志》《亚波罗》等都有大量刊发。这十年间涌现了更多中国新兴的雕塑艺术家,推介的雕塑家群体不断扩大。刘开渠作品刊登于《现代(上海1932)》《国闻周报》《良友》《战斗美术》等报刊;《唯美》杂志刊有“张充仁个展特辑”;郑可在《青年艺术》上连载其雕塑讲座;滕白也作品刊登在《东方杂志》《唯美》《东方画报》等。此外还刊发了系列雕塑教学方面的文章,比如杭州艺专、上海美专的雕塑课表,以及教育部颁发的职业学校雕塑课表等。中国古代雕塑的介绍范围也不断扩大,除云冈石窟外,敦煌千佛洞、洛阳龙门石窟、巩县石窟、西康佛寺雕塑、甪直保圣寺雕塑、昆明筇竹寺五百罗汉雕塑、剡县雕塑,以及四川大足宝顶山时刻雕像、天龙山雕刻之隋代塑像、大同华严寺塑像、曲阜圣庙孔子塑像陆续刊发。对国外雕塑的介绍仍然以西方现代雕塑为主,除了艺术家及作品介绍,一些研究分析性的文章如《二十世纪法国雕塑》《现代雕塑艺术的流派》等也有推介。

40 年代刊发的雕塑文章较之前十年有较大回落,抗战题材雕塑成为该时期刊发重点。《综艺:美术戏剧电影音乐半月刊》刊发了包括滑田友、刘开渠、萧传玖、瞿蔚春等人的抗战题材雕塑作品;《良友》直接醒目题为“战时新雕塑”,并刊登刘开渠的《王铭章骑马像》,以及郑可的《南洋华侨抗战浮雕》;辛耕在《雕塑界》中对抗战题材雕塑在当时雕塑界的状况进行了介绍。

(二)

检索“雕刻”,可发现文章数量远多于“雕塑”,但刊发时段上两者类似,30 年代仍是刊发巅峰期。20 世纪初期有两篇文章,且都是中国传统的象牙雕刻作品。10 年代刊发文章大量提到中国传统铜版雕刻法、雕刻术、木工雕刻的方法及作用。20 年代文章介绍了上海艺术会中国雕刻师第一次展览会,并刊有俞寄凡《快些研究雕刻》等研究性文章,还涉及传统雕刻术、木刻与铜板雕刻的研究。而在西方雕刻部分,有文章比较了希腊雕刻与东方佛像的关系,李金发有一篇介绍卜德尔雕刻的文章。

在发刊量最大的30 年代,大量涉及西洋雕刻史不同时期的名家名作,其中又以对罗丹等近代雕刻大师的介绍为主。中国新兴雕刻家则介绍了江小鹣、张充仁、李金发、刘开渠、郑可、张辰伯,以及女雕刻家王静远等,基本涵盖了当时中国雕塑界全部力量,甚至比检索“雕塑”还要全。教学方面有一篇文章提及国立中央大学艺术专修科购求雕刻模型。此外,一些探讨中国雕刻艺术前途的文章开始涌现。比如林风眠的《中国雕刻向何处去》,林文锋的《中国雕刻的前途》等。此时段对中国古代雕刻介绍颇多,数量上仍以佛教题材为多,但汉代陵墓雕刻的研究性文章作为亮点集中出现,其中围绕汉霍去病墓石雕刻有多篇文章刊发,滕固于1934在《金陵学报》上刊发的《霍去病墓上石蹟及汉代雕刻之试察》揭开了国内学界对汉代雕刻除武梁祠为代表的平雕外在圆雕方面的新认识。

40 年代相关文章刊发数量骤减,学界对战时中国雕刻的发展方向给予重点关注,比较重要的有刘开渠的《中国雕刻之过去现在与未来》,常书鸿的《抗战三年来的中国艺术》等。此外,张充仁自1941-1943 年在《上海艺术月刊》9 篇连载《雕刻的必要因素》,但其方法和具体细节都直接指向西方雕刻,中国传统雕刻相关内容甚少涉及。

(三)

“塑像”方面,20 世纪00 年代有5 篇文章,2 篇关于中国古代塑像,3 篇为西方塑像。10 年代5 篇文章都是中国古代塑像。因顾颉刚1918 年甪直保圣寺十八罗汉塑像的偶然发现,20 年代引发了“杨惠之热”,此期出现多篇杨惠之塑像考证文章,如顾颉刚《杨惠之的塑像》《杨惠之塑像续记》等[1][2][3][4],叶浩吾的《杨惠之塑像考》《杨惠之塑像与巩县石窟礼佛图之关系》[5][6];此外,陕西水陆庵塑像、北平姜女庙塑像等关于中国古代塑像也有介绍。国外塑像介绍几乎没有。

30 年代同样以中国古代塑像文章为主,种类上更多元,除杨惠之佛教塑像[7],敦煌莫高窟塑像、雍和宫的密宗塑像等佛教塑像外,还涉及历史人物如岳庙岳飞塑像、曲阜孔庙塑像、黄帝塑像、文天祥塑像、雍正塑像等。关于塑像方法有文章专门探讨,如《科学新知:塑像的新法》及《人像塑造法》《真人模型塑像法》。40 年代刊发文章部分涉及塑像方法讨论。

(四)

“雕像”相关在20 世纪10 年代有5 篇,均为西方雕像艺术。20 年代刊发数量增加大,但绝大多数为西方雕像,主要介绍了古希腊雕像,此外如拿破仑、歌德、巴尔扎克、列宁、托洛斯基等人的雕像也有介绍。在刊发量最多的30 年代,仍以西方雕像为最,中国古代雕像仍只有云冈石窟雕像等几篇。40 年代以战后苏联雕像为主要介绍对象。

总体看来,通过对四个关键词的检索成果的梳理,民国时期中国雕塑在报刊视野中的研究脉络已基本展示出来,体现出如下几个特征:

第一,刊发数量上,四个关键词有非常大差距,“雕刻”相关文章最多,“雕塑”次之,“雕像”最少;但刊发趋势一致,五四运动后迎来勃发期,30 年代达到顶峰,此后回落。从文章数量及内容结合来看,整体呈现中国传统雕塑、中国现代雕塑、西方雕塑三部分。

第二,对比四个关键词刊发的相关文章,体现出不同的内容指向。其中,与“雕塑”和“雕刻”在中西范围内均有指涉不同,“塑像”和“雕像”指涉内容迥然。“塑像”刊发内容以中国传统塑像为主,西方塑像文章非常少;“雕像”相关文章主要指向西方雕像,中国雕像文章极少。②[8]

第三,民国报刊对西方雕塑的介绍可分古代雕塑和近现代雕塑两类,古代雕塑集中介绍古希腊雕刻和文艺复兴时期特别是米开朗琪罗雕塑,但整体数量上以近现代雕塑介绍为主,其中法国雕塑家罗丹成为焦点。

第四,民国报刊对中国传统雕塑的介绍以佛教雕塑为大宗,但二三十年代汉霍去病墓石雕刻和甪直保圣寺塑像(当时考证为唐杨惠之手笔)作为两个特例的考古发现引发讨论热潮,激发人们对传统雕塑新认识。

第五,民国报刊对中国现代雕塑的介绍以留学归来的新兴雕塑家介绍为主,而一批关于雕塑前途命运的文章发表亦成为此期雕塑研究的主流,而抗日战争爆发以来这批新兴雕塑家的抗战主题雕塑创作成为现代雕塑发展史中的重要代表。

接下来,笔者针对如上梳理出的几点问题进一步展开讨论。

二、路在何方:中国雕塑前途命运的讨论

可以说,雕塑作为造型艺术,与20 世纪上半叶民族命运是同步共振的。新文化运动时期,国内思想界思潮涌动,伴随1918 年吕瀓“美术革命”的提出③[9],在美术界围绕中与西、新与旧、艺术与社会等论题发生了一系列论战。一股整体性“反传统”思潮也在文化界全盘铺开④[10]。与人们经常看到的画坛论争纷纭不同,雕塑界好似离开了论战的漩涡。但其实雕塑界也在此阶段经历了一个大的思想转变。

深受新文化运动的影响,西式美术教育模式引进,西方雕塑从造型语言到教育模式一时在国内占据了统治地位,更多的人相信唯有使用科学和准确的西式造型语言才能发展中国雕塑,传统的雕刻和塑像技艺已被人遗忘。时人无不感叹:“渐为石膏像所支配矣!”[11]但一战结束后,国内学界逐渐拨开笼罩在科学至上与社会进化史观之下的艺术“世界性”迷雾,摒弃传统、以西为尊的自卑心理逐渐破除。此后对待中西和新旧的关系发生转变,反传统浪潮逐渐褪去,态度也更趋理性,越来越多的客观分析中西比较的讨论出现。可以看到,20 年代中后期以来,越来越多的西方现代艺术通过留学生回国以及报刊介绍进入国人视野,其中,对以罗丹为代表的近代雕塑以及20 世纪欧美各国的最新雕塑介绍也越来越多。

顾颉刚,四记杨惠之塑像:高瞩,载《燕大月刊》1929 年第5卷第3期,17页

霍去病墓傍之石刻马踏匈奴,《西北问题季刊》,1935年1卷4期1页。

通过对第一章中各关键词的检索结果可以看出,民国时期对西方雕塑的介绍自20 年代以来迎来勃发期,且主要是以西方近现代雕塑为主。其中,法国雕塑家罗丹有266 条相关文章刊发,为最多的雕塑艺术家,其中比较重要的研究文章有宗白华先生1921 年发表在《少年中国》的《看了罗丹雕刻以后》[12]以及《罗丹美术论》的译者曾觉之在1930 年在《国立中央大学半月刊》刊发的《近代大雕刻家罗丹研究》[13]等。而希腊雕刻方面的文章有48 篇,其中主要的研究文章有李朴园1932 年在《亚波罗》上刊发的《希腊彫刻与工艺》[14],吴作人在1936 年刊发在《文艺月刊》上的《希腊雕刻》[15];文艺复兴三杰之一米开朗琪罗,不足20 篇文章介绍,其中主要是刘海粟1925 年发表在《晨报星期画报》上的《弥克朗启罗的彫刻》[16],以及傅雷发表在1932 年的《艺术旬刊》的美术史讲座的内容,将其翻译为弥盖朗琪罗。[17][18][19]

那么,为何在二三十年代以来报刊对西方雕塑的介绍不是今天看来被认为是西方造型艺术根基的古希腊雕塑,反而是近现代雕塑这种现象的出现显然不能简单地归其为顺其自然,其背后当与作为报刊的主体——主编和编辑们在当时的主动选择有关。而他们的这种主动选择背后也必然与当时整个思想界对待西方文化特别是雕塑的态度有着密切的关联。“因为科学和进步思想得太过深刻的影响,中国的不求形式的主观写意的艺术风格遂被贴上‘不科学’‘反科学’‘衰落’的标签被大加挞伐,又在1923 年思想界‘科学与玄学’的论争的大局势和西方现代艺术的兴起以及抗日战争等历史背景中被重新定位。”[20]“科玄论辩”导致人们开始反思“科学万能”论对美术界特别是画坛的负面影响,人们在面对中西艺术的价值比较时有了更多的底气和自信,故而越来越多的人士看到了传统雕塑较之西方雕塑的优长之处。与之同时,他们在西方近现代雕塑家的作品中找到了与东方艺术相互契合的共性所在。

20 年代中后期以来近代雕塑的发展已经否定了全盘西化的道路,在表现形式和创造理念上也开始注重从中国固有的传统雕塑文化中汲取营养。叶恭绰于1930 年在《我国之雕塑》中曾一针见血地指出:“大抵雕塑之要件,首在有气力,有韵味,又须有生动流利之姿。然后方有价值可言。我国之雕塑,即含有此项精神。”[21]因此,“内容和题材上不应忘去中国的文化。应将固有的中国艺术和雕塑的地位与荣誉恢复起来,再加以新的技巧,新的内容,新的题材来使中国雕塑在新的运动下新的时代中扩展,与现代的艺术共同负起建设新文化运动的责任。”[22]显然,这种中国雕塑在新时代的扩展仍然需要“新的技巧”作为造型的基础。虽然否定了全盘西化的道路,但西方雕塑仍然有值得借鉴的因素。正如林风眠在1936 年发表的《中国雕刻向何处去》中指出,“如果我们没有忘记汉唐以来中国自身发现的方法,我们能够直接当面着自然的形态,同时又能利用新近从外洋输入的方法,谁敢说我们中国将来的雕刻艺术,不会有很光明的发展?”[23]在林风眠看来,中国雕塑在发展方向上是可以依法汉唐的,追溯汉唐的重要原因除了汉唐雕塑的精神气度和造型形式本身的力量值得学习外,汉唐雕塑之所以成为汉唐雕塑的形成方式和成功之道也值得当下借鉴,即“师法自然为基础而同时师法外来的雕刻方法”。而这种对传统雕塑积极学习却不排斥西洋雕塑之法的态度无疑是明智之举。

在此背景下,郭乾德1942 年提出“中国雕塑的科学化”的论调也就比20 年代之前偏激的唯科学论平添了更多理性色彩。中国雕塑“无论在内容与技巧,并不落后于任何国家……在形式的表现上,身躯的比例上,肌肉的解剖上,都是一样的与西洋雕塑同样的注意,可是在另一方面,中国雕塑的严肃、沉静、崇高,以及充满着伟大的东方满足的爱好和平的气度,是为西洋雕塑所不及。”[22]在这里,郭的“中国雕塑的科学化”以更为平和的心态对待中西雕塑异同,并探索一套融合中西的路径无疑是合理的,且在急需通过艺术参与民族救亡的迫切情况下,也有了更多超过艺术本身之外的期冀在里边。

三、回归传统:汉唐雕塑的精神溯源

如前所述,当时围绕中国雕塑的发展前途问题所展开的理论思考,其实也在中西、新旧、写实与写意、科学与反科学等概念的相互角力中不断走向深刻,并以一种平和的心态来探索中西融合的发展路径。但正如新文化运动时期的“反传统”主义者其实很多人对传统并不了解一样,⑤[24]虽然20年代中后期以来回归传统的思潮蔚然成风,越来越多的有识之士开始回头深扎传统文化,通过对民族传统文化的深耕来谋求出路。但一个更为现实的问题是,如何回归传统?传统二字不是口号,回归传统同样不是完全复制传统,深刻地认识传统并找寻可资借鉴的有利因素又谈何容易?

通过第一部分对雕塑文章的检索可以发现,在二三十年代因为顾颉刚对甪直保圣寺十八罗汉塑像的考证,以及滕固对汉霍去病墓石雕刻的考察,二者分别在雕塑的“塑”和“雕”两个层面上所体现的汉唐雕塑传统的代表性意义,刷新了当时学界尤其是关注雕塑的人士对中国传统雕塑的历史认知,并快速成为他们在理论研究和创作实践上新的标杆。可以说,在当时可资借鉴的中国雕塑传统资源中,正是通过以上诸人在汉唐雕塑考古方面的努力,实则为五四以来中国现代雕塑发展构建起了一个可资借鉴学习的“新传统”。

首先,滕固等人对汉霍去病墓石雕刻的考证构建起民国时期传统雕塑之雕刻新传统。在雕刻中汉代雕刻占据重要地位,其中又以霍去病墓石雕刻“马踏匈奴”为代表。在霍去病墓石雕刻考古中,腾固1934 年在《金陵学报》刊发的《霍去病墓上石蹟及汉代雕刻之试察》一文引发了国内学界对汉代在圆雕的新认识。虽然霍去病墓石刻的考古始于20 年前法国学者谢阁兰(V.Segalen),中间又有拉底克(J.Lartigue)和皮孝伯(C.W.Bishop),但国内引起普遍反响的这是第一篇。同时因为滕固对霍去病墓汉代石雕刻背后精神气质的挖掘而在时代命题下赋予了更多文化意义和情感寄托。

滕固在《霍去病墓上石蹟及汉代雕刻之试察》中指出,“霍去病墓上的雕刻,在简略浑朴中存有不可抵抗的一种勃郁的力量,随处流露着一种蛮性的倨傲,这正是反映着当时代汉民族向外发展的精神。……其雕刻的特质充满着强烈的意志,而其形式粗粝无华,为朴素的写实……”[25]滕固在其文中虽延续了谢阁兰在《中国西部考古记》中对“马踏匈奴”雕刻主题的分析,但其更看到了佛教传入之前“纯粹的中国雕刻”的理念,并直接激励了滕固对马踏匈奴背后中国传统文化精神的理解。同时也引发了考古界、雕塑界乃至整个文化圈的访古新热潮。30 年代以来,在《艺林月刊》《同舟》《良友画报》《西北问题季刊》《教与学》《禹贡》《民族诗坛》等报刊中,我们可以看到大量刊发时人围绕霍去病墓所撰写的图文访古类游记以及文学诗歌创作。[26][27]显然,滕固对霍去病墓石雕刻背后精神特质的阐发和激赏令学界对传统雕塑的价值重估起到了积极作用。

其次,顾颉刚等人对甪直保圣寺十八罗汉塑像及塑壁的考证激发了人们对传统塑像的新认识,建构起民国时期传统雕塑之塑像新传统。首次发现甪直保圣寺十八罗汉塑像者为顾颉刚。“民国七年(1918 年)吴人顾颉刚君游吴县之甪直镇,宿保圣寺中,见其东西两壁罗汉像,考为惠之所作。《小说月报》曾载其纪事及影片,东京美术学校教授大村西崖闻其事,于十五年(1926 年)五月,携摄影师及画友至寺观览归,著《塑壁残影》……”[28]甪直镇保圣寺十八尊罗汉像,经顾颉刚考证为唐杨惠之塑像真迹后引起广泛影响。此后刮起了一股“杨惠之热”。在二三十年代民国报刊中,出现了大量对杨惠之塑像相关访古与考证的文章。⑥[29][30][31]清癯1929 年《国货评论刊》上刊发的《塑像学在今日艺术上之讨论》提出因为杨惠之佛塑像的考古发现使得“塑像之成为一专门学”。[32]发现杨惠之佛塑像真迹的消息在报刊上集中推出,令时人迅速将其纳入塑像传统序列并成为代表之作,亦成为当时雕塑爱好者们学习的重要资源。

江小鹣在《黄兴像》前,刊于《时代》 1933 年第4卷第2期,15页

刘开渠与《王铭章将军像》,刊于《良友》1940 年第154期,20页。

但与汉霍去病墓石雕刻的考古发现情形不同,伴随发现杨惠之佛塑像消息的社会影响不断扩大,也引发了保圣寺十八罗汉塑像以及塑壁海山作者是否为杨惠之本人的争议。自考古发现以来,包括顾颉刚在内,以及大村西崖、叶浩吾等多位海内外学者对其作者是谁以及艺术风格进行了考证。顾颉刚自1918 年在甪直偶然发现后被其震慑,1922 年复返但当时因缺乏保护而被雨水冲刷破坏,急迫之下刊发《记杨惠之塑像,为一千年的美术品呼救》,呼吁各界捐款以抢救杨惠之塑像,但收效甚微。在文物失修而面临损坏的迫切情形之下,顾颉刚在未加详细考证的情况下就将其定为唐杨惠之真迹,又撰写《杨惠之的塑像(之一、之二)》《杨惠之塑像续记》分别在《小说月报》和《现代评论》上发表,引起文化界广泛关注。特别是日本东京大学美术史教授大村西崖,在读了顾颉刚撰写的关于甪直发现杨惠之塑像的一系列文章后,1926年专程到甪直保圣寺调查,并依据《吴郡甫里志》等文献记载撰写出版了《吴郡奇迹,塑壁残影》一书。1927 年,叶浩吾在《文字同盟》中介绍并汉译了此书。[33](叶浩吾随后告请时任教育总长蔡元培,希望大学院拨款筹建保圣寺古物馆,并聘请专家修缮塑壁。⑦)书中,大村西崖对保圣寺罗汉塑壁给予极高评价,认为其“纯秉唐风”,但对十八罗汉塑像是否为杨惠之真迹提出了质疑。此书也引起了顾颉刚的重视。⑧顾颉刚看到大村西崖的文章后对自己之前的错误判断进行了勘误。其中在《四记杨惠之塑像》《五记杨惠之塑像》两篇文章分别对杨惠之其人其作和保圣寺十八罗汉塑像及塑壁海山作者又分别展开考证。在《五记杨惠之塑像》中,通过对守山阁丛书本范成大撰《吴郡志》中“郭外寺”门与“方技”门两处资料的考证,发现书中所载慧聚寺天王像是否为杨惠之作前后不一,这处漏洞引发其对杨惠之是否抵达离慧聚寺不远的保圣寺创作罗汉像的怀疑,并彻底推翻之前自己的几篇论文中的观点,认为保圣寺罗汉像非杨惠之真迹。[7]

杨惠之热由顾颉刚掀起,经其考证,又勇于推翻了保圣寺罗汉塑像为杨惠之塑的结论,并认为,“保圣寺的罗汉像虽非杨惠之所作,但是塑得‘神光闪耀’,……所以这些罗汉像在艺术上的价值,并不因其成于无名作家之手而低落。”[7]在顾颉刚以及叶浩吾等人的呼吁下,1929 年中央研究院院长蔡元培、教育部副部长马叙伦等专程到甪直保圣寺调查罗汉塑像,并组成“唐塑罗汉保存会”。滑田友与江小鹣1930-1932 年受邀参与了修复工作。

受当时杨惠之热的影响,滑田友在出国前就与江小鹣一道赴甪直保圣寺考察,并在出国之时就确立了两大目标,学习西方雕塑的修护保存之术,以及学习西方造型之法并将之与传统雕塑技法相融合。在《我学雕刻的经过》中滑田友指出,“1930 年夏间遂来上海,……约(江小鹣)同赴苏州东乡之甪直镇共观杨惠之之塑……其最重要之感想,即为将来应如何保存中国古物及技术?……故自此之后,赴法研究之心益急,不独希望研究技术,而对于保存方法亦渴望探讨者也。”[34]并在其1933 年赴法留学后的创作中也将杨惠之塑像之法尝试融合之中,“每将现代艺人之秘要,与前日曾在杨塑中之得互相比拟,隐用于其研究所中……”“然后抉择一派,忠实从事不可拘于一隅,田友(滑田友)此时亦以自己所欲知者,已可遂意所欲,且当日曾应用甪直杨塑之法,亦曾获校中诸师之赞许,此时设以此术再征新与各派意见……”[34]因此可以说,甪直保圣寺十八罗汉塑像的考古发现直接影响了如滑田友等一代新兴雕塑艺术家的创作之路。

以汉霍去病墓石雕刻和唐杨惠之佛塑像为代表的汉唐雕塑考古不仅一时轰动了学界,在救亡图存的大时代背景下,更直接促发了雕塑界对汉唐雕塑造型背后庄严博大的精神气质的向往和追求,也激励了一代借助雕塑之手谋求民族独立的艺术家,并为他们提供了一条认识并回归传统的新路径。

四、救亡图存下的抗战主题创作

甲午海战的失败成为中国思想史上的分水岭。民族危机引发文化危机,越来越多的有识之士负笈海外学习西方先进科学知识来挽救民族危机。这批留学成长起来的新兴雕塑家及其艺术创作活动基本构成了20 世纪上半叶中国雕塑发展的主脉。他们出国留学时面临的境遇是不同的,在出国前乃至回国后对待传统雕塑的认识深刻程度上也不尽相同。但无疑他们在关注着民族的存亡,也同样关注着雕塑的发展。二十世纪三四十年代,随着学界对雕塑前途的讨论不断上升,很多负笈海外归国的新兴雕塑家们不断试图在传统雕塑与西方雕塑的融合中摸索前行,西方雕塑的学习夯实着他们的造型技法,汉唐雕塑背后的精神辐射强大了他们的自信心,也促发他们更积极地介入时代生活,特别是抗日战争爆发以来,一批抗战主题的雕塑创作成为中国近代雕塑发展史中的不朽经典。

在此时期涌现出一批抗战题材雕塑作品,诸如滑田友的《轰炸》、刘开渠的《王铭章将军骑马像》《李家钰骑马像》、江小鹣的《陈英士烈士铜像》《先烈黄兴先生铜像》、瞿蔚春的《民族解放胜利纪念像》等。刘开渠1933 年回国后创作了数件英雄纪念碑。比如1934 年完成的《淞沪抗日阵亡将士纪念碑》(中国首座抗战纪念碑),1939 年完成的《王铭章骑马像》,1939 年完成的《李家钰骑马铜像》,1944 年完成的《川军出征抗战阵亡将士纪念碑》等。其中,《王铭章将军骑马像》创作始于1937 年,应徐悲鸿和熊佛西之邀,刘开渠在成都开始创作,于1939 年完成。纪念碑由骑马像和基座左右四面浮雕组成,为纪念抗日将领王铭章而建。整个作品造型严谨、朴实,结构解剖准确。在西洋写实雕塑的基础上,继承中国传统雕塑简练、单纯的表现方法,力量充足,线条遒劲,成为融汇西式雕塑造型与民族精神的典范。30 年代初,与滑田友一起修复江苏甪直镇保圣寺罗汉像的江小鹣,1933 年创作了《先烈黄兴先生铜像》。作品多基于写实,但“拙”意十足,有鲜明的汉唐雕塑风格,也体现了江小鹣本身深厚的传统文化功底。1937 年,在法国留学的滑田友听到上海闸北被炸、南京沦陷的消息,心中充满了悲愤、痛苦。他开始构思创作《轰炸》(开始名为“恐怖”),描写一位母亲手抱幼儿,拉着幼儿躲避飞机轰炸的情节。整个作品“融通古今、以中化西”,在造型准确的前提下,将情绪的宣泄通过雕塑语言传达出来,更体现了艺术家胸怀家国的赤子之心。这批主题性创作成为当时中国雕塑重获新生的重要代表。

这批新兴雕塑家们在融合以汉唐雕塑为代表的传统雕塑与西方雕塑造型语言的同时,对雕塑如何表现时代有了更深入的理解和认知。刘开渠1936 年提出,“此刻在中国有一种风气,就是大家想立刻发明一个创造法。不是今天拉着了西洋人,就是明天把古人扶起来。从来没有人脚踏实地的走向自然之中。……我劝雕刻师协会的诸位,脚踏实地的走到自然之中,用自己的眼,情感去工作,至于自己的作法是不是创造法,所做出来的作品是不是创造品,全可以不必顾虑。只要你真能赤裸裸的对着自然,你的作品必是创造品。”[35]无疑,刘开渠提出“脚踏实地的走向自然之中”是有这个底气的,本来在北京美术专科学校学习油画的刘开渠,1924 年受云冈石窟造像的影响转而学习雕塑,后入巴黎高等美术学校雕塑系学习。像刘开渠这种对传统雕塑本身就有一定的了解,更是在西方学习扎实的雕塑造型技巧的基础上,师法自然进行创作就成为当时他们创作的基本模式。

如何师法自然?刘开渠于1947 年发文进一步指出,扎根时代生活,创作新题材和新内容,“这个新的题材就是民众生活,这个新的内容就是民主精神,这个基础上就是中国雕刻未来的光明途径。”[36]同时,在民众生活中寻求滋养更不能摒弃民间雕刻艺术,正如罗工柳与1947 年在文章中提出的,“民间艺人的表现形式,群众是熟悉的,喜爱的,保存着民族作风的许多特点。从这里可以看出一个问题,发动民间艺人参加美术工作,不仅是使美术运动成为群众性,而且对改造艺术作风也有很大的意义,……大多数是从西洋技术学起来,受西洋美术影响比较多,对中国的美术,特别是民间美术研究较少,因此在艺术作风上摆脱不了西洋的影响,同时就阻碍了为群众所喜爱的新的民族的艺术作风的产生,为了改造我们这种艺术作风,必须向民间艺人学习。”[37]从民间雕塑中获取营养,从而创造为大众喜闻乐见的民族作风和民族形式。现代雕塑的发展需要从民间雕塑中汲取营养,民间雕塑中蕴藏着大众性和民族性。

向来被认为是“贱技”的雕塑,“近几年以来也被看作美术了。中国人向来没有把雕刻看的如同文学、绘画及书法一样的高贵,所以中国自古以来虽有雕刻,而无人注意雕刻,虽有雕刻家,而无雕刻史。”[38]可以说,新的历史时期给雕塑带来了新的发展机遇。在民族危亡的特殊时期,中国雕塑积极吸收西式雕塑造型的创作技法,勇于突破传统造型形式的局限,在融合中发展,被赋予了更多艺术之外的历史使命。在救亡图存的时代背景下,雕塑因为在创作体量和表现形式上所显现出的独特感染力而成为艺术家参与民族救亡的重要方式,创作者也因此摆脱了工匠的身份,成为了艺术家。一方面,雕塑家以其手参与了革命,另一方面,雕塑也因革命而焕发了生机。正如常书鸿1940 年在《今日中国》刊发的一篇名为《抗战三年来的中国艺术》文章中所指出的:“因了抗战在宣传上对于艺术家的迫切的要求,因了艺术家本身在工作上和学习上的加紧的努力,三年来的中国艺术各部门有了惊人的进步;这种进步除了是属于技巧方面的以外,并且还包括着使他们的作品获得和大众接近的机会,提高了民众对于艺术的鉴赏能力,同时也提高了艺术的政治地位。更值得注意的是,这样的进步和发展都不是属于战时特殊性质的,而是中国新艺术的本身的进步。同其他文化各部门从抗战中所获得的推动力一样,他们的进展将不会因战争的结束而中止;相反地,他们将随着将来战后新中国的文化建设继续发展下去,成为新中国艺术的主流。”[39]

— —

注释:

① 需要说明的是,(一)此检索并未剔除在A关键词的同时存在B/C/D等其他关键词的情况;(二),此文主要讨论民国时期的报刊刊登相关内容,但为了更直观体现每个关键词的发展脉络,采取十年为统计时段,将民国之前也列了进来。如有不确之处,请方家批评指正。

② 可以说,民国学界对雕塑相关概念的使用已基本达成共识:“塑像”主要指向中国传统雕塑所独有的塑像一类,而“雕像”的提法则默认指向西方雕塑。究其原因,叶恭绰的观点或许具有代表性:“考雕塑二字,须分别立论。雕即雕刻,其法非中国所独有……;塑为塑像,其法为中国所独有。近世西洋诸国,虽有石膏像铜像等诸般艺术,而原则与中国完全不同。”限于篇幅,暂不展开。

③ 1918年,吕瀓在其给《新青年》投稿的《美术革命》中针对当时美术衰弊,分别从美术理论的本体论研究、厘清中国美术史发展的源流理法、阐释欧美美术变迁、以美术史论精研的基础上启发美术创作四个层面指出美术改革的四个路向,但当时人们的焦点注视在康有为和陈独秀等人的中国画改良而忽视了吕瀓这四点路向的历史意义。吕瀓的四点建议,在20年代“科玄论辩”以来,其重要性逐渐显现。

④ 林毓生指出,当时知识分子把传统中国文化及社会与政治看成一个整合的有机体,认为这个传统的基本特性是陈腐而邪恶的,因此对传统作全盘彻底否定,但其实很多人对传统的了解并不深入;与之相对的,则是全盘西化与唯科学论。见林毓生在《五四式反传统思想与中国意识的危机——兼论五四精神、五四目标与五四思想》。

⑤ 如王显诏所说那般:“晚近百数十年来,我国的人们知道了本国科学的缺陷,大家都跑到外面去研究,同时又发现了西洋民族艺术的趣味,也有跑出去研究艺术的……然而事实上却有些不然。因为一般跑出去研究西洋艺术的人们,起初根本对于本国艺术,是没有相当基础的认识,于是喧宾夺主,而且一方面又要声张他们的令誉的缘故,回到本国后,便把本国进步的艺术一贬而至于几乎没有存在的价值……”。

⑥ 沈勤庐1930年在《江苏省立苏州图书馆馆刊》刊发了《唐杨惠之塑像考》,《东方杂志》更是在1930年刊发了五组塑像照片,《天津商报画刊》《中国学生(上海1935)》分别在1932年、1935年也刊发了介绍文章。

⑦ 记载见:顾颉刚.四记杨惠之塑像[J].燕大月刊,1929,5(3):8-21。除了积极介绍大村西崖对保圣寺塑壁的研究,叶浩吾1927年还对保圣寺内五尊罗汉像的衣饰纹样进行了考证,其在《杨惠之塑像考》中提及,“其像系印度梵相,而衣饰宽博,与吴道子画观世音像同一笔法……均属唐密式之一系也。”在《杨惠之塑像与巩石窟礼佛图之关系》中又将其衣饰纹样特征与巩县石窟礼佛图建立起关系,认为同样属于吴道子“吴带当风”的唐密式。

⑧对于此书,顾颉刚在《四记杨惠之塑像》提及,“他在塑像之外更注意到塑壁,以为这是极特殊的,回国之后做成了一部《塑壁残影》,并把这寺的源流以及杨惠之能否塑造十八罗汉,大点是何时建筑的这些问题作为详密的研究。他的结论,以为杨惠之之时尚没有十八罗汉之名,这寺的大殿亦为宋代所造;但看罗汉像的作风和山峰的皴法确与唐人的画法相似,当是杨氏曾塑数尊,其余出后人续作;至大殿则当是宋代就原址拆卸重建,而未将塑像移动的。”

— —