阿勒泰×漠河:雪融化在北境边城

2021-04-23徐絮

徐絮

往北一直行至北纬五十度左右,离中国版图上的北方边境线便非常近了,此间的湖泊与河流、山峦与丛林都因为遥远而辽阔显得更为神秘,而在此间的边陲之城——漠河与阿勒泰,一个在东北一个在西北,横贯版图东西的两端,相隔着五千公里的路途,堪比从漠河到三亚的距离。然而长达半年的寒冷气候让两座边城古老原始却热烈赤诚的生活相通,人烟稀少之地,人们的生活却纯粹简单,与大自然那么相亲,日出而作,日落而息,滑雪、狩猎、放牧……在一片银色的苍茫之中等待来年四月,冰雪消融。五年前,旅行者经书曾满怀第一次出远门的激动和忐忑,乘着绿皮火车去漠河;五年后,她已经成为了旅行规划师,最近刚去过阿勒泰;两座城的皑皑白雪像是她人生变化的见证者,她说漠河是一个纯朴憨厚的北方中年男人,而阿勒泰则更像一位安静又曼妙的母亲。

阿勒泰

雪野仙踪

阿勒泰地区位于新疆的最北端,与俄罗斯、哈萨克斯坦、蒙古三国接壤,从乌鲁木齐出发要坐12个小时的绿皮车才能抵达这里。作家李娟笔下有许多关于阿勒泰的故事,她曾在《阿勒泰的角落》中写过这样一段话,“他们扭看一眼窗外无尽的戈壁滩,风尘中的牛羊,苍莽远山。这是地球上最偏远的角落,是世界上离海最遥远的地方。”而阿勒泰的草原、森林、湖泊、雪山,皆因李娟的笔墨而充满了灵气,那种与遥远边境角落仿佛置身一处的遐思,感染着也牵引着如经书这般的旅人,惊叹于大自然野生野长的生命力,想去这个最偏远却又无比美丽的地方看一看。

车窗外的沿途风景是经书的特别珍藏。车窗外的阿勒泰,少数民族聚居的村落被冬日里的白雪沉静而温和地紧紧拥住,族人的小木屋陷在棉花糖一般蓬松柔软的雪里。茂盛而挺拔的丛林里冬青、云杉、冷杉遍生,此刻正染尽雪色,挂满雾凇,层次在交错中愈渐丰富。汇于谷地的温暖气流使得唁纳斯湖和河谷中的水还尚未被冻住,与周围冰雪世界的温差使得湖面上腾起一缕缕缭绕的雾气,喀纳斯湖上的石头变成了一朵朵雪蘑菇。这样的景致在经书眼中是更细腻的,充满仙气的,灵动的,宛如童话世界里的仙境。

地處天山山脉与阿尔泰山之间的阿勒泰,周围的群山犹如一个朝西开口的口袋,裹挟着地中海水汽的强劲西风撞进来,大雪便一场又一场地往下落。据说阿勒泰的年均降雪日多达30天,中到暴雪的比例超过了60%,但雪的含水量却很低,于是这里的雪吹起来飘飘洒洒,却没办法团成一团打雪仗、堆雪人,人们管它叫“粉雪”,这是滑雪爱好者最爱的雪。

阿勒泰有很多故事都和雪密不可分。这里虽然路途遥远还被群山环蔽,但人们在阿勒泰的雪野中留下的生活痕迹却可以追溯到—万年前的旧石器时代,当时留下的敦德布拉克岩画是迄今为止最早的人类滑雪活动的留证,岩上生动地描绘着远古人类踩着滑雪板在此滑雪狩猎的场景,于是阿勒泰便被认作人类滑雪的起源地。

聚居在白哈巴村、喀纳斯村和禾木村的蒙古族图瓦人至今仍然在使用—万年前的古老毛皮滑雪板,在大雪封山的寒冷冬季,图瓦人踏在毛皮滑雪板上,先辈留下的生存工具令他们能一边御寒,一边自如地来去于丛林和陡坡之间,在山间密林野雪深处与暗流涌动的河谷地带找寻猎物,与林中的马鹿,甚至狼群同行。

经书曾在快要进入村庄的途中遇到过居住在这里的当地人,从见到他们的第一眼起,经书就觉得这与其他的少数民族不一样一一他们的服饰既有蒙古族的特色,似乎又有哈萨克牧人的特色。“后来才知道,图瓦人是属于蒙古族的一个支脉,从很久以前起便居住于此,不被更多的外界同化,和这里的哈萨克族一样,以放牧为生。在李娟的书里,出现得更多的则是生活在阿勒泰的哈萨克族,她们热情奔放,非常好客,喜欢跳舞,在为人处世上单纯质朴,懂得在物质条件简单的生活里苦中作乐。”

坐着李娟去可可托海时的马拉爬犁登上美丽峰的观景台,那个时刻仿佛可以独占一整片广阔天地。远远俯瞰,禾木的山川和林海都归于宁静,山谷里的小村落平静又祥和,直到马儿的铃铛声打破黎明时刻的静谧。而冬天的晨雾不同于寻常,在白雪的映照下,更显得缥缈梦幻。

“我也会在秋日去往北疆,不同于冬日的寂静,作为最佳旅行季节的秋天,这里热闹非凡,不止是热情的游客和摄影爱好者,还有缤纷绚烂的色彩,不愧是《中国国家地理》评选的中国最美秋色。我们会沿着碧蓝的禾木河,漫步在金色的白桦林,偶尔路遇牧民赶着羊群路过,感觉像步入了童话里的诗。”日暮时分前往禾木观景台,图瓦村落在夕照下袅袅飘起淡淡炊烟,禾木河轻快流淌,牛羊牧归,经书眼中阿勒泰最有生活气息的画面便是牧民骑着马赶着自家羊群的场景,生活在马背上的人们原始又充满力量。

经书将阿勒泰比作一位正值芳龄的母亲,她安静温柔却也婀娜多姿,就像如白色缎带一般的喀纳斯三湾,梦幻又柔美,同时她也充满了自然的力量,并以此奉献给予着她所关爱着的、生活在这片大地上的儿女们。在前往西北第一村白哈巴的时候,经书路过了一颗孤独的树。“它孤独地长在高高的雪坡之上,枝桠伸向深蓝明净的天空。落满雪的山头,毫无人迹,显得格外的安静。这棵扎根在深厚土地的枯树,每一根枝条却都充满了大地的力量,丝毫没有颓败的感觉。”她被这生生不息的力量深深感动,每每经过此处都会和友人们一同前来,而这棵树就像阿勒泰的缩影,在辽远的世界里孤独而寂静,却又从雪野深处生出倔强的力量。

漠河

极北冰河之上

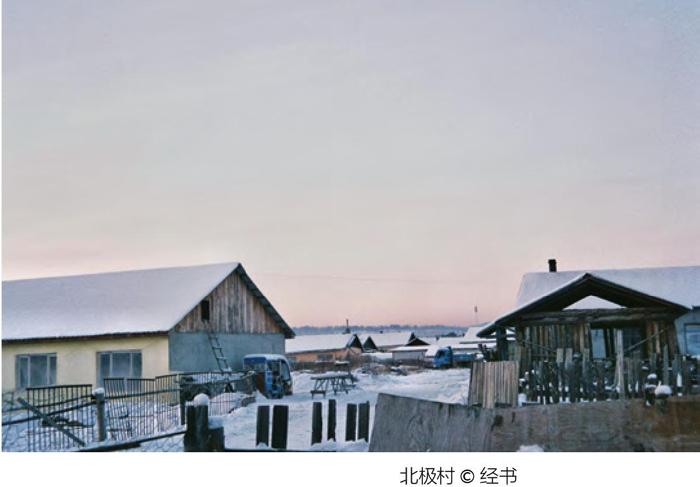

在东北大兴安岭原始森林的尽头,黑龙江在这里转过九曲十八弯,中国最北的边城漠河在一片冰天雪地之中安然自若。从每年九月底开始,漠河就进入了漫漫冬季,大雪飞扬跋扈的日子算起来足有一月之余,有时候甚至能达到两月。生于漠河北极村的作家迟子建曾说,“家乡的冬天实在是太漫长了,漫长得让我觉得时间是不流动的。雪花一场又一场地铺天盖地袭来,远山苍茫,近山也苍茫。”迟子建说寒冷与雪花像是一对形影不离的孪生姐妹,尤其是在夏至时看得到白夜的漠河北极村。

五年前经书从哈尔滨坐了13个小时的绿皮火车来赴漠河之约,携着白色冰晶的寒气从车厢连接处的缝隙里钻进来,在周围的车窗上留下厚厚一层冰雪。漠河的严寒c哪怕相较于阿勒泰,也是更为猛烈严峻的,冻得平素奔流的黑龙江被冰封在一片肃杀中,好像一条巨龙在白桦林的怀抱中沉沉地睡去。“月光洒在白桦林和雪野上,焕发出幽蓝的光晕,好像月光在干净的雪地上静静地燃烧,白桦树被月光映照得如此光洁、透明,看上去就像一支支白色的蜡烛。”迟子建见过的世界上最壮美的景色就是漠河冬日月光下的白桦林。

而彼时经书所见最壮美的,是龙江第一湾粗犷的雪景,在黑龙江水自源头沿着内外兴安岭交界处的低谷一路东流150公里之处,江水急转回流在此形成一个完美的圆弧形江湾,覆满白雪的江流曲折往复地绕着丛林,辽阔无垠的雪原变得像黑白水墨画那样色彩分明,“我们爬了900多级台阶,上了观景台,看着这个长达30公里、壮阔磅礴的江湾,甚至可以远眺江湾另一头的俄罗斯村落。”再往北去到北纬53。33′43″ 的乌苏里浅滩,这是中国的最北点,黑龙江的中心航道在此便是国境线,越过它去到的另一边就是俄罗斯了。

“如果要体验漠河的冬天,就一定要坐着车沿着冰冻的江面行驶,江面在翻腾的瞬间被冰冻住,冰块保存着波浪的样子,车行于崎岖不平的冰层上让人仿佛在奔流的江水中翻腾,颠得人五脏六腑都快出来了。这时下车一看,我们已经在一望无际的结了冰的江面之上,四下无人,似乎更衬托出我们的渺小和自然的庞大。”

经书记憶中的漠河之旅天气晴好,日出和日落的间隙被高纬度地区的短暂白昼拉得很近,车窗外的天空有时是粉紫色的,有时是橙色的,格外柔和的光线照在雪原上,色彩梦幻得不真实。“大兴安岭的阳光洒下来,像空气里散落着的金粉。结了冰的江面高低起伏,凸起的冰面折射着极北之处并不温暖却仍然强烈的阳光,眼前好像撒了一层熠熠生辉的碎钻,耀眼得摄人心魄。随之而来的是空旷透彻的长夜,黑龙江的冰面映照着有如半个天空大小的北斗七星。”

漠河的夜晚是孤寂的,但寒夜里的人们拥有温热的屋子和酒,于是生活也被熨烫着变得暖融融的。深居山林中以放养驯鹿为生的鄂温克族人,乘着鹿拉雪橇穿梭在林间,住在桦树皮和鹿皮包裹的圆锥帐篷里。当熊熊的篝火燃起,人们举起鹿角酒盅,唱起悠扬豪放的歌。而村落里的人们住在砌着两面大火墙的木头房子里,墙里燃烧着原木疙瘩,更早些时候,人们用纸糊窗缝的时候,会在双层窗户之间放上伐木留下的锯末儿来保暖,也会将红烛滴落的烛油捏成梅花,一并插在窗的隔层里,好与萧索长冬里的霜花做个伴。

东北人喜爱的炖菜,丰盛得需得用大盆大锅来盛,热气腾腾又香气扑鼻,也是驱散寒意温暖所在。经书说她来到漠河的第一天,在小路尽头的餐馆吃饭,隔壁桌的两个男人喝着二锅头唠嗑,一唠就从白天唠到了黑夜,“在这个地方,有酒,有炕,有伴,似乎生活就足够充实,烦恼就都消解,即便一时半会儿没散去,也有足够长的黑夜可以得到安慰。”

漠河在经书心里是一个纯朴憨厚的北方中年男人,宽大的肩膀扛起生活的重担,虽然少言寡语但是心胸宽广,懂得生活的真理;就像围绕着他的黑龙江江水,哪怕冬日被冰封,冰层之下也依然奔流不息,贴在冰面上甚至可以听见江水的声音,充满了对生命生生不息的热爱和敬畏。

直到黑龙江的冰面开冻,直到漠河山林里的雪开始消融,漫长的冬日才在飘逝的伐木声中接近尾声,窗缝里的烛梅花终于有了满山的达紫香为伴,夏日的马林果和秋日的蘑菇也随之抓住下个严冬来临前的时光,在葱茏的树林间野蛮生长起来。