图书馆与元宇宙理论融合:内涵特征、体系结构与发展趋势*

2021-04-19张兴旺毕语馨

张兴旺 毕语馨 郑 聪

(1.桂林理工大学旅游与风景园林学院 广西桂林 541004)

(2.桂林理工大学图书馆 广西桂林 541004)

厘清图书馆与元宇宙理论融合的内涵特征、体系结构是构建图书馆元宇宙的前提与基础。近年来,伴随着人工智能、数字孪生、VR/AR/MR/XR 现实等理论与技术的突破性进展,“元宇宙(Metaverse)”逐渐从“梦想”走向“现实”,成为当前互联网领域的研究焦点之一,同时为未来图书馆的建设和发展提供了启发式的理论、方法与技术。 元宇宙并不是一项独立技术,而是人工智能、数字孪生、物联网等一系列信息技术的深度融合,在为图书馆带来巨大机遇与挑战的同时,也能为用户提供从二维到三维、从虚实分离到虚实融合、从单一平面视觉到多元感官体验层面的三维沉浸式知识服务体验,进而催生一种线上线下深度融合的新型知识组织、管理与服务模式。

如何融合和使用元宇宙理念与技术,搭建以沉浸式体验交互、虚实融合、去中心化、知识内容生产多元协作等为主要特征的图书馆元宇宙空间与应用情境,是一个值得深思的重要学术问题。 本文在对图书馆与元宇宙理论融合的发展缘起、 内涵特征等进行分析的基础上,设计并提出了相应的图书馆元宇宙体系结构,并对其未来发展趋势及面临的主要问题进行了分析。

1 图书馆与元宇宙理论融合的内涵特征

1.1 元宇宙的兴起与发展

什么是元宇宙?目前尚无统一的概念界定。我们认为,元宇宙是全面融合新型信息技术而创造的虚实融合的一种新型互联网应用业态和社会形态,是一个平行且独立于现实物理世界的虚拟信息空间。它是基于VR/AR/MR/XR 现实技术提供沉浸式体验交互体系,基于数字孪生技术创造虚实映射、以虚控实的虚拟数字模型,基于区块链技术构建虚拟经济与金融体系,并实现虚拟信息空间与现实物理世界的身份、社交、经济、社会和文明等体系的深度融合,并且允许每个用户在特定权限内进行世界编辑、知识创造和内容生产。

元宇宙概念源自1992 年Neal Stephenson 在小说《雪崩》(Snow Crash)中首次创造的“Metaverse(原译为‘超元域’‘虚拟空间’)”与“Avatar”两个概念,随后Facebook、Microsoft、NVIDIA、腾讯等多家科技巨头联合热炒,使之迅速成为信息科技、互联网领域最引人瞩目的焦点问题。2021 年7 月,Facebook 正式更名为Meta,全面打造集Creator 内容创作社区、Oculus Developer Hub 开发者服务平台、AR/VR Oculus Quest 2沉浸式体验技术、Diem 数字货币支付与经济体系、Horizon Workrooms 虚拟办公空间等内容为一体的元宇宙生态系统;Microsoft 对Azure、Synapse、Power Platform、Mesh、Hololens 等平台进行优化、 改进与集成,打造基于数字孪生的元宇宙体系;Decentraland以数字化艺术作品为核心内容,打造基于区块链技术和NFT 数字代币的艺术作品元宇宙服务体系;腾讯围绕社交、内容创作、游戏、教育等内容,打造未来全真互联网生态体系;日本VR 开发商Hassilas 首创Mechaverse 元宇宙平台,打造集虚拟动漫、教育、游戏、商场、音乐厅、体育场与社交等内容为一体的元宇宙生态系统。 此外,Epic Games、Rolox、Sony、字节跳动、网易、莉莉丝、米哈游、SamSung、SK telecom等企业纷纷涉足元宇宙产业,诸多全球知名决策咨询公司极度看好元宇宙的产业发展与未来市场前景。

1.2 图书馆与元宇宙理论融合的内涵

图书馆与元宇宙理论融合目的是尝试通过创造一个虚实融合的新型知识组织、管理与服务生态体系,来构建一个平行且独立于图书馆物理世界,以沉浸式的体验交互、多元协作的内容生产、虚实融合的空间交互、去中心化的经济系统、数字化的“人-机-物-环境”等为主要特征的图书馆元宇宙空间。“元宇宙”不仅是一种技术,更是3D 互联网时代未来图书馆建设与发展的一种新思想、新模式与新方法。

图书馆元宇宙是图书馆与元宇宙理论融合的目标和落脚点,其本质是通过对图书馆物理世界的泛在立体感知、全域数字标识、状态精准映射、数据协同计算、信息实时分析、服务模拟仿真、决策精准实施、自我智慧成长,实现图书馆的感知、映射、模拟、决策和管控,解决知识组织、管理与服务过程中一系列动态演变、复杂多元和不确定性问题,全面提高图书馆文献、数据、信息、知识、智力资源与所有相关物理实体资源(如建筑、书架、网络设备、办公设施、水电空调等)的协同配置与信息交互,实现图书馆级物理实体资源与数据资源闭环赋能体系,逐步构建虚实融合、实时映射与协同交互的图书馆元宇宙网络生态体系。

尽管元宇宙的应用场景目前还主要集中在游戏娱乐领域,但它作为一种需求升级与技术演进驱动下知识组织、管理与服务的创新理念,自被提出以来,正迅速渗透到智慧教育、智慧医疗、智能制造、文化艺术、金融贸易、内容生产、广告媒体、军事仿真以及各类行业垂直社交等应用领域,这为图书馆与元宇宙理论融合研究提供了重要参考和借鉴。

1.3 图书馆元宇宙的基本特征

元宇宙作为一系列新型信息技术“连点成线”的技术创新总和,具有持续性、实时性、兼容性、经济属性、可连接性、可创造性等六大主要特性。图书馆元宇宙作为元宇宙的重要组成部分之一,能全面感知图书馆人、机、物、环境等要素及其彼此之间的关联关系,实现图书馆物理世界与元宇宙空间的有效衔接。 因此,除了继承以上六大主要特性之外,还兼具以下六个基本特征:

(1)全域感知:在图书馆元宇宙空间中构建全域、全量、全时段的泛在感知与数字标识体系,实现图书馆运维态势的多物理量、多维度、多尺度、多层次的“人-机-物-环境”之间的精准映射与监测,这是图书馆与元宇宙融合的基础与前提。

(2)精准映射:通过对图书馆人、机、物、环境等相关实体资源的泛在物联传感设施的布设,实现对图书馆内外部环境、网络设施、办公设备、水电空调基础设施、文献与信息资源、建设、管理与服务过程等全要素/全业务/全状态/全过程数字化建模与语义化描述,以及对图书馆运维态势的全域感知与实时监测,从数字与信息维度上形成对图书馆的全要素/全业务/全状态/全过程的精准映射、描述与表达。

(3)虚实融合:一方面,在图书馆物理世界中可采集、存储、处理与分析各类数据资源,并通过物理实体设备设施随时随地进入元宇宙空间,实现虚实映射;另一方面,在元宇宙空间中可实时观察图书馆物理世界空间状况,根据服务需求,有条件地反向干预实体资源的运转,实现以虚控实。

(4)模型定义:在元宇宙空间中分别为图书馆人、机、物、环境等要素构建相应的虚拟数字模型,以模型方式仿真推演人、机、物、环境在图书馆建设、管理、服务情境中的活动与行为,通过大数据、人工智能、区块链、边缘计算等技术,软性引导和操控图书馆的资源建设、智能管理与智慧服务活动、知识服务全生命周期管理、智能建筑与空间环境管控、水电能源调度、服务资源协调、虚实融合与协同交互等。

(5)智能干预:通过在图书馆元宇宙空间中进行模拟仿真与运行推演,对其知识组织、管理与服务过程中可能遇到的瓶颈制约、潜在矛盾、重要问题等进行智能干预,使其回归科学、合理的运行轨道,从而持续地对知识组织、管理和服务进行迭代优化,赋予图书馆“智慧”。

(6)智慧成长:通过人工智能技术与算法,自动监测知识组织、管理与服务规律,推动内生迭代优化,实现图书馆元宇宙的智慧学习与自我成长。

2 图书馆与元宇宙理论融合的体系结构

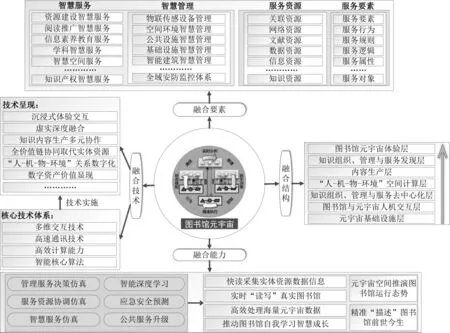

目前,大规模元宇宙的应用实践还为时尚早,但虚实融合早已是互联网发展的主要趋势,网络环境(5G、6G 等)、虚实界面(VR/AR/MR/XR 现实、机器人、人机交互等)、数据处理(云计算、人工智能、大数据等)、认证机制(区块链等)、内容生产(人工智能、数字孪生等)等成为元宇宙应用实践的重要支撑。由此,根据图书馆与元宇宙理论融合的需求,从融合结构、融合要素、融合技术、融合能力等四个方面,设计并构建了图书馆元宇宙的体系结构(见图1)。

图1 图书馆元宇宙的体系结构

2.1 图书馆元宇宙的融合结构

游戏《Second Life》、电影《头号玩家》、Facebook的VR 社交平台《Horizon》所构建的元宇宙中,用户可通过数字分身进入元宇宙空间中生活、学习和工作,它们所构建的游戏、生活和社交元宇宙具有共同的技术结构和特征。

图书馆元宇宙作为元宇宙的重要组成部分之一,继承了相应的技术结构,主要分为图书馆元宇宙基础设施层、人机交互层、去中心化层、“人-机-物-环境”空间计算层、内容生产层、知识管理与服务发现层、沉浸式体验层等七个层次。相关融合结构如下:(1)基础设施层。 主要包括5G/6G 网络、WIFI 6、物联网、云计算、GPU、框架协议、算力与网络等软硬件设备设施, 以及图书馆管理与服务所需的各类设备设施;(2)人机交互层。 主要包括图书馆与元宇宙之间人机交互所需的技术与设备设施, 如各类便携式、可穿戴式、触摸式、声控、手势、脑机交互等相关技术、标准、协议与设备设施;(3)去中心化层。 主要指通过边缘计算、区块链、AI 代理等技术,实现云宇宙中数据、信息、知识与虚拟物品等数字资产的去中心化,实现数字资产的有效确权、价值界定与虚拟交易;(4)“人-机-物-环境”空间计算层。主要采用3D引擎、VR/AR/MR/XR 现实、多任务界面与地理空间信息等技术,实现对图书馆元宇宙涉及到的所有人、机、物、环境等要素的精准测绘、语义关联、数字建模与时空协同;(5)内容生产层。主要是帮助各类数据、信息、知识提供者、使用者与创造者进行内容生产,将成果及其关联知识数字化与货币化, 在安全可控的数字经济体系与交易体系下进行成果流通、交易;(6)知识管理与服务发现层。主要为数据、信息、知识管理者、创造者与使用者提供管理与服务环境,包括各种相应的管理、服务与应用商店(或平台)等;(7)沉浸式体验层。主要为用户提供相应的沉浸式体验与交互环境、平台与应用。

2.2 图书馆元宇宙的融合要素

图书馆元宇宙需要在解决图书馆所涉及到的人(数据、信息、知识提供者、创造者、使用者、管理者等)、机(VR/AR/MR/XR、可穿戴设备、云计算、5G/6G网络设备以及各类物联传感设备等)、物(图书、报刊、服务设备等)、环境(空间、人文、信息空间与环境等)等要素交互、连接与融合的基础上,分别构建相应的物理、模型、数据、服务交互与融合体系,并通过设定的规则、约束、条件与逻辑,实现相关人、机、物、环境等多源、异构要素的实时感知、感知接入、互联互通与智能融合。

在融合过程中,需要对图书馆及其元宇宙运行所涉及到的所有要素进行建模,包括云宇宙空间的各类模型、要素、规则、逻辑、属性与知识等,用以在元宇宙中模拟仿真图书馆管理、服务过程。其融合要素主要包括以下四种类型:(1)服务要素。 主要包括图书馆与元宇宙融合所涉及到的服务要素、融合行为、运行规则、标准协议、业务逻辑、属性特征、服务对象等;(2)服务资源。 主要包括相关文献、数据、信息、知识资源、网络资源、软硬件基础设施资源等;(3)智慧管理要素。主要包括图书馆智慧管理过程中所涉及到的智能建筑、软硬件基础设施、物联传感设备设施、空间环境、公共设施、全域安防监控体系等;(4)智慧服务要素。 主要包括图书馆资源建设服务、内容生产、学科服务、空间服务、阅读推广服务、信息素养教育、知识交易、数字资产与知识产权服务等。

2.3 图书馆元宇宙的融合技术

图书馆元宇宙需要采用大数据、云计算、人工智能、区块链、数字孪生、VR/AR/MR/XR 现实等一系列技术创新融合,来模拟、监控、诊断、预测与控制图书馆知识组织、管理、服务过程和行为,为知识生产全过程质量追溯和知识组织、管理、服务模式创新奠定数据基础,并从根本上推进知识生产全生命周期各环节的高效协同,驱动知识组织、管理与服务创新。 图书馆元宇宙的融合技术主要包括多维交互技术、高速通讯技术、高效计算能力、智能核心算法等四个方面。

(1)多维交互技术。 通过VR/AR/MR/XR、全身追踪(如眼动追踪、手势交互、表情交互、语音交互等)、全身传感(如温度、光敏、视觉、压力传感器、智能感应环等)等多维交互技术,实现用户与图书馆元宇宙之间的多维度人机交互,从而为用户提供沉浸式体验。

(2)高速通讯技术。 通过5G/6G、WIFI 6(如MIMO、OFDMA 等技术)等多种通讯技术来提升信息传输与交互速率,解决云端图像、动画、视频或模型等多维数字模型构建、渲染与展示问题,实现图书馆物理世界与元宇宙虚拟空间的虚实融合嵌入、实时双向映射与虚实互联互通。

(3)高效计算能力。图书馆与元宇宙的信息交互接口是VR/AR/MR/XR 设备设施,其数据交互与计算能力会对用户体验质量产生直接影响,这需要通过底层芯片优化、云计算、边缘计算、传感器优化、系统优化等技术,来提升其数据计算、存储、传输与处理能力,进而解决相关VR/AR/MR/XR 设备设施的分辨率、帧率、头部MTP 时延、算力负荷大、高性能需求与低功耗供应不匹配等问题。

(4)智能核心算法。 图书馆元宇宙硬件分辨率、时延与帧率等会直接影响用户沉浸式体验质量,这些要素与图像、动画、视频渲染技术有直接关系,如何在5G/6G、WIFI 6 等大带宽低时延网络环境中进行高效的视觉渲染、压缩与计算,就成为需要解决的重要技术问题,而高效智能的视觉压缩、渲染、处理与交互算法就成为关键所在。

2.4 图书馆元宇宙的融合能力

根据以上分析,结合当前信息技术的发展态势与用户知识服务需求,全面了解和掌握元宇宙能给图书馆带来哪些核心能力,将有助于理解图书馆需要怎样的“元宇宙”。

(1)虚实映射与融合能力。 通过VR/AR/MR/XR、红外/激光/光电传感器、位移传感器、可穿戴、RFID等智能物联传感设备与技术,实时采集图书馆物理世界中所有实体资源运行与活动过程,获取相关人、机、物与环境等要素的多物理量、多维度、多尺度、多层次信息,实现图书馆“人-机-物-环境”泛在感知、识别、连接、交互与管控,从而实时感知图书馆建设、管理与服务“脉搏”跳动。

(2)精准映射与表达能力。通过对图书馆人、机、物、环境不同类型、层次、维度的数据感知与采集,结合新型主流测绘、三维建模与模拟仿真技术,对图书馆进行全要素/全业务/全状态/全过程数字化建模和语义化描述,从建筑到文献、从粗到细、从外到里、从软件到硬件、从宏观到微观、从过去到未来等不同维度、粒度、精度与角度,实现对图书馆“前世今生”的精准描述与表达。

(3)视觉建模与可视化呈现能力。通过三维视觉建模引擎(如Spatial 3D Model、LiDAR、OpenGL 等)、多层次可视化渲染(如GPU Shader、Streaming 等)与可视化展示引擎(如WebGL、DataV 等),根据图书馆人、机、物、环境等要素的属性特征,以及水、电、光、声、温度、湿度、空间、建筑等环境特征,分别对其进行视觉数字建模;针对图书馆建设、管理、服务逻辑与规则, 提供相关业务逻辑与业务规则的可视化呈现,以及业务过程的全流程回溯与可视化呈现;根据管理服务需求与业务情境,提供相关建设、管理与服务情境的多层次、多维度、多元化的可视化呈现。

(4)多源异构数据关联与融合能力。 将所有原始、分散、异构数据资源在图书馆元宇宙空间中进行时序叠加,按对象属性特征、数据关联规律与业务逻辑特征进行数据关联集成,并以业务逻辑模型与数据关联关系为基础,构建相应的数据融合模型,进而提供统一的数据开发利用与共建共享服务接口。

(5)时空分析与协同计算能力。图书馆各实体资源彼此之间存在一定的时序与空间位置关联,针对具体应用情境与服务需求,需进行相应的距离、位置、体积、时序等时空数据分析与计算,以及物体之间、模型之间的叠加、时序与预测分析等时空分析与计算,用户行动轨迹、路径规划、空间与环境理解、行为域与空间域分析等时序分析与计算。

(6)模拟推演未来运行发展能力。 在元宇宙空间中通过模拟仿真、事态拟合,进行相应知识组织、管理与服务模拟仿真与推演计算,从而为相应的规划建设、智能管理、智慧服务、未来发展、应急预案等提供决策依据,促进服务资源调配与组合优化,实现真正地智慧管理与服务。

(7)虚实融合与协同交互能力。构建与图书馆物理世界完全映射的元宇宙空间,形成虚实精准映射、一一对应的虚拟数字模型,既能通过特定设备设施进入图书馆元宇宙空间,又可依据实际需求,在元宇宙空间中实现以虚控实。

(8)自我优化智慧成长能力。采用深度学习、视觉计算、神经网络等人工智能技术,实现图书馆“智能物联感知(服务需求分析(视觉大数据分析(服务模型构建(自我迭代优化(数据深度学习(服务决策执行”的循环,满足用户智慧化、多样化、个性化知识服务需求,推动图书馆元宇宙的自我优化与智慧成长。

2.5 图书馆元宇宙构建面临的主要挑战

从本质上来看,图书馆元宇宙是面向未来3D 型互联网环境的一套复杂的理论体系与技术方案,多种技术集成、多源数据融合和多类体系融合是元宇宙在图书馆中应用实践的关键所在。

从游戏《Second Life》、电影《头号玩家》、Facebook 的VR 社交平台《Horizon》所构建的元宇宙中发现,它能在更多情境、更大范围内,以全域数字标识与泛在物联感知为基础,以全量全域的数据资源(数据)、高效稳定的协同计算(能力)、自我进化的智慧体系(方法)为“智慧大脑”,融合多物理量、多维度、多尺度、多领域的模拟仿真过程,使之成为一个自我学习、智慧成长的未来3D 型图书馆元宇宙运行体系。

2.5.1 元宇宙数字模型构建的挑战

元宇宙的核心是多耦合、高精度、多元化的数字模型,它使得图书馆“人”的行为轨迹、“机”的运行状态、“物”的关联关系、“环境”的动态变化都会被精准映射,分别形成人、机、物、环境及各要素间关联关系的元宇宙大数据集,进而通过对全要素、全业务、全过程、全状态元宇宙大数据的关联、集成与融合,实现对图书馆元宇宙运行规律与服务需求的识别,为其运行与优化提供支持,这一过程本身就具有较大难度。

(1)对于那些没有人、机、物、环境信息模型(BIM)与物理信息模型(CIM)的图书馆而言,如何采用三维数据采集软硬件设备设施与技术方法,通过图像、视频、激光、红外等手段捕捉图书馆内外部环境数据,进行逆向建模和高精度拟合,就显得十分困难。如何识别各个人、机、物、环境等要素内的所有构件、组件与设备设施之间的几何或非几何信息及彼此之间的关联关系,就更加难以处理。

(2)对于拥有三维信息模型与物理信息模型的图书馆而言,如何实现图书馆细胞级实体资源的数字化描述与时序空间表达,以及业务逻辑的数字化建模与语义化描述,也相对较难。

(3)元宇宙需要解决多源异构数据融合问题,在空间模型定义、时空数据分析、模型与数据协同交互、时空数据渲染与可视化展示等方面,如何突破传统3D 模型交互、渲染与展示瓶颈,这些都是亟待解决的技术瓶颈。

2.5.2 全域感知与数字化标识体系构建的挑战

全域感知与数字化标识是图书馆元宇宙构建的基础和前提之一。

(1)全域感知体系是连接图书馆物理世界与元宇宙空间的“桥梁”。 当前图书馆在物联感知领域还存在感知覆盖面低、设备孤岛现象严重、感知数据采集与处理不及时等问题。如何克服这些问题,统筹其全域物联感知和智能传感设备设施,实现图书馆全域感知数据动态融合与共享,形成全域感知、全面覆盖、动静融合、互联互通的智慧化全域感知体系,就显得十分重要。

(2)全域数字化标识是元宇宙数字模型的“身份证”或“唯一数字标识符”。 为了给图书馆人、机、物、环境等要素构建精准的数字模型,实现实体资源与数字模型的精准匹配、一一对应和实时双向映射,就必须要给每个实体资源与数字模型分别配置唯一的全域数字化标识。如何构建科学、合理、全面、精准的全域数字化标识体系,就具有一定的难度。

2.5.3 元宇宙“智慧大脑”构建的挑战

“智慧大脑”是元宇宙在图书馆中应用的关键问题之一。 元宇宙需通过“智慧大脑”来融合与分析图书馆多源异构数据,真实记录图书馆运行状态,尽可能地预测分析服务环境、需求与条件的变化给图书馆带来的影响,将“自我进化、自我成长、自我优化”融入图书馆元宇宙建设、管理与服务过程中,才能成为真正的“智慧大脑”。

(1)“智慧大脑”不仅需要具备服务需求识别、知识发现、知识匹配、实时监测、态势认知等图书馆多元数据智能分析的能力,还需具备模拟推演、自我学习、智慧成长、智能决策等高级能力,这对于图书馆元宇宙技术研发能力具有一定挑战。

(2)“智慧大脑”需要运用物联网、人工智能、大数据、VR/AR/MR/XR 现实等信息技术,反向控制或干预图书馆智能化设备设施与相关物理实体资源的能力,这也具有较大挑战。

(3)“智慧大脑” 还需预测图书馆元宇宙未来运行态势,实时处理全域、全量、全时段的多源异构大数据,通过人工智能、大数据等技术,发现和洞察元宇宙复杂运行秩序和自组织潜在规律,提前预测并及时制定超越局部优化策略的全局最优决策,使得图书馆元宇宙运行能够自我持续优化,这也是未来最值得期待的挑战之一。

3 图书馆与元宇宙理论融合的发展趋势

3.1 图书馆元宇宙理论融合的发展趋势

元宇宙不仅是图书馆的“灵境”“化身”或“超元域”,要全面接受图书馆物理世界实时数据,也可能会以虚控实、反向干预、实时驱动图书馆物理世界,更需根据实际需求进行自我优化、智慧成长,从而持续进化实现图书馆元宇宙的先知、先觉、共智。 因此,可认为图书馆与元宇宙理论融合研究,未来可能会经历数化、互动、先知、先觉、共智等五个阶段(见图2)。

图2 图书馆与元宇宙理论融合研究的发展趋势

目前,图书馆与元宇宙融合研究还处于理论探索阶段,相关理论、技术与应用研究还处于摸索阶段,未来还有许多极具挑战性的研究工作值得研究。

(1)数化研究:图书馆元宇宙数字模型构建研究。 图书馆元宇宙数字模型构建是对图书馆物理世界数字化建模、语义化描述的过程,其关键在于如何将图书馆物理世界描述为元宇宙空间能识别、理解和处理的高精度、多耦合的虚拟数字模型,数字化建模与语义化描述是其核心技术之一。 通过对图书馆全域、全量、全时段数据资源的处理与分析,在元宇宙中进行深度融合,实现对图书馆元宇宙复杂运行规律与潜在业务规则的识别。其相关研究内容主要包括三个方面:一是图书馆全要素、全业务、全过程、全状态数字建模技术与方法研究;二是各个虚拟数字模型时空关联、语义关联与运行规律研究;三是图书馆元宇宙数字模型与元宇宙大数据的协同驱动模式研究。

(2)互动研究:图书馆物理世界与元宇宙空间之间实时双向互动研究。 图书馆元宇宙目的是在虚拟信息空间中构建一个与图书馆物理世界完全一致、精准映射、交互交融的元宇宙空间,图书馆所有实体资源在元宇宙空间中均有相应的虚拟数字模型。 其相关研究内容主要包括两个方面:一是虚实映射问题,即如何通过全域、全量、全时段智能物联感知体系,全面构建与图书馆物理世界完全一致、一一对应的图书馆元宇宙空间,实现虚实映射;二是以虚控实问题,即如何通过相应的元宇宙空间来反向控制或干预图书馆物理世界,实现以虚控实。

(3)先知研究:利用元宇宙空间动态推演图书馆物理世界运行态势研究。 目前Facebook、腾讯、Microsoft 等在元宇宙领域进行了初步尝试,且已经取得了巨大进展。这需要图书馆元宇宙不仅要对图书馆全要素、全业务、全过程、全状态进行数字化建模,更要在相应的数字模型中融合相应的几何特征、业务规则与运行机理,同时还需根据当前实际运行状态,来实时计算、处理与预测其未来运行态势与发展规律。

(4)先觉研究:利用不完整数据、信息或知识来预感未来。目前关于该类问题研究极少、“先知”主要是利用图书馆确定的、完整的、已有的或已知的数据、信息或知识来预测、推演其运行态势;“先觉”则更进一步,是利用不确定的、不完整的甚至是未知的数据、信息或知识来预测其发展态势。 因此,“先觉”智慧程度更高。

(5)共智研究:利用物联网、大数据、人工智能、VR/AR/MR/XR 现实等信息技术实现不同领域元宇宙空间之间的智慧共享与智慧交换。未来,当图书馆元宇宙建设与发展到了一定阶段,它与智能制造、航空航天、智慧教育、智慧城市等领域的元宇宙空间能够实现互联互通、智慧共享与智慧交换,多个元宇宙空间重叠、融合在一起,形成更加庞大、更加智慧、更高层次的元宇宙复杂网络生态空间,进而实现相应复杂空间之间的智慧共享、共生、共长、共融与共智。

3.2 图书馆元宇宙理论融合需要考虑的问题

图书馆历来是信息技术理论与应用研究的前沿阵地,“元宇宙”也不例外。正如数字图书馆、云计算、大数据与人工智能等信息技术出现之初,图情领域出现了诸多质疑声音一样,图书馆与元宇宙理论融合研究必然也会遭受到质疑与否定,因此有必要对可能带来的一些问题进行阐述。其中,在思想观念方面,有三个问题值得图情领域研究者关注与探索:

(1)元宇宙理论与技术源于人工智能、大数据、物联网、VR/AR/MR/XR 等信息技术的井喷式爆发,是数字化、信息化、智能化与智慧化浪潮的必然趋势,也是未来智慧城市、智慧图书馆建设与发展的必然方向,雄安新区数字孪生城市、Facebook 元宇宙布局、腾讯全真互联网转型等就是最鲜活的案例。图书馆如何把握元宇宙所带来的的理念、技术优势与数据融合方法,有效克服传统数字图书馆、智慧图书馆建设与发展瓶颈,提前谋划布局,就成为需要考虑的首要问题。

(2)元宇宙已从概念培育期步入到应用实践期。自2017 年以来,国家科技部、发改委等十多个部委已陆续围绕大数据、云计算、物联网、数字孪生、VR/AR/MR/XR 现实等相关信息技术发布了大量政策文件,推动了相关产业、技术与应用发展;诸多研究机构、企业、学者围绕相关理论、技术与应用展开了大量研究;随着国家图书馆提出建设“全国智慧图书馆体系”、雄安新区数字孪生城市规划实施、腾讯全真互联网发展规划与Facebook 元宇宙布局等诸多先例的产生,图书馆如何充分把握已有应用实践成果,结合自身学科、行业、领域与业务特征,开展图书馆元宇宙的理论与应用研究,就成为当下需解决的重要问题。

(3)最核心问题还得回归到图书馆管理者、从业者与研究者如何认知、理解和掌握元宇宙理论与应用实践?如何正视未来图书馆所面临的机遇与挑战,提前谋划布局,把握理论研究与应用实践的主动权?如何尝试重构图书馆与元宇宙融合研究方案,构建虚实融合、实时双向映射、以虚控实、协同交互的图书馆元宇宙生态系统。

同时,对于图书馆管理者、从业者与研究者而言,元宇宙理论与技术仍是一种全新的且正处于被市场核验与审视的新兴技术,尽管有诸多政策支撑、技术支持与应用案例,但仍未到全面应用与推广阶段,目前仍面临着一系列问题亟待解答:

①什么是真正的元宇宙,它究竟能给图书馆带来什么?与智慧图书馆相比,它们之间的区别与联系又如何?

②图书馆哪些资源、哪些业务、哪些内容可以融入元宇宙,如何融入?

③由于跨领域、跨行业数据与业务融合还处于初级阶段,元宇宙理论、算法与模型还不够成熟,元宇宙模型的模拟仿真、态势推演等价值还有待检验,前期人力、财力、物力及精力投入是否符合本机构发展规划,需结合实际,认真审验。

④元宇宙依赖于数字化、泛在化、智慧化的物理模型、信息模型与知识服务体系,每个物理模型、信息模型与服务体系各成体系,如何对其进行有效融合、谁来融合,是首先要解决的问题,这些问题如何解决,该谁来解决,值得深思。

⑤图书馆信息物理融合模型、标准化的时空语义描述框架,以及相关时空数据融合、矢量模型融合、业务逻辑融合与服务模式融合等问题是图书馆元宇宙构建的关键问题之一,如何解决值得深思。

⑥图书馆元宇宙涉及到精准测绘、物联感知、全域标识、协同计算、全要素/全业务/全过程/全状态精准描述、模拟仿真、智慧成长等关键技术,这些技术如何在图书馆中实现?

⑦许多数据、算法、技术的可用周期较短,且在不同领域、不同体系或不同情境中,使用效果存在一定差异,如何对其进行有效整合、优化与集成?

⑧元宇宙是完全取代还是进一步优化、完善传统数字图书馆与智慧图书馆的信息资源建设、知识管理与知识服务方式,如何取代或优化、完善?

4 结语

元宇宙并不是凭空产生的,而是伴随着云计算、大数据、物联网、人工智能、区块链、VR/AR/MR/XR现实等信息技术发展成熟到一定阶段,所衍生出来的一种新技术、新理念、新方法,并且越来越受到政界、业界与学界的关注。 它对于数字图书馆、智慧图书馆研究与发展而言,是一个极大的完善与补充,尤其是过去十年间,智慧图书馆从理论、技术到应用均取得了较多的研究成果,但目前面临着巨大技术与发展瓶颈,现有研究大多集中在资源建设、知识管理与服务平台建设等“软”性体系中,如何从“软”到“硬”再到“软硬结合”是未来智慧图书馆理论与应用研究的重要趋势之一。 元宇宙能有效解决这一系列问题,在未来几年可能会给智慧图书馆研究、建设与发展带来持续性、颠覆性和创新性的变化,也会给传统资源建设、知识管理与知识服务模式带来一定的变革与创新,同时也对图书馆建设、管理与服务能力提出了更高要求。尽管元宇宙理论、技术与应用研究还处于初级阶段,目前还面临着诸多争议与难题,有许多关键技术还亟待解决,但随着相关产业结构的不断发展和信息技术的持续完善,这些问题必将得到圆满地解决,从而成为图书馆学研究、图书馆事业发展不可或缺的一种新兴理论与技术。