髡残早期行实二考兼论其佛禅思想

2021-04-18景杰

◇ 景杰

髡残(1612ü 1671)〔1〕,俗姓刘,湖南常德人。字石溪,一字介丘,号石秃、白秃、石道人、残道人、电住道人等。明末清初著名的画僧,以“乱头粗服,缅邈幽深”的苍浑画风在中国绘画史上独具一格,与渐江(弘仁)、八大山人、石涛合称“四僧”,与石涛并称“二石”,与青溪程正揆并称“二溪”。作为画家的髡残已经成为绘画史研究的“显学”,对其绘画技法、风格的研究已然深入,颇多成果。然而,他首先是一个僧人,其次才是个画家。一直以来,对其僧人角色所历行实的考察结论多有争议,莫衷一是,对其绘画所含禅机佛理的解读亦有继续探讨的空间。本文旨在对以上这些问题进行进一步的探讨。

一、髡残早期宗派所属问题的考察

髡残于1658年(顺治十五年戊戌)在杭州皋亭崇先寺皈依觉浪道盛〔2〕,属禅宗曹洞宗第三十四世。自27岁自剃至皈依觉浪道盛前的这一段时间里,髡残究竟属于哪一佛教门派并不明确,亦鲜有学者进行研究。通过对明末清贤首宗(亦称华严宗,下同)各法系传承脉络的研究并结合钱谦益《楞严经疏解蒙钞》序言中所涉髡残与诸多贤首高僧的交往活动加以分析,笔者认为:髡残在皈依觉浪以前,其宗派所属应是贤首宗。

1.剃度因缘,皈依贤首云栖法系

钱澄之在《髡残石溪小传》中讲述髡残在自剃后,受龙人俨之命赴江南参学,“至白门,无所遇。遇一老髡,问师出家始末,言与己同,但已得云栖大师为之剃度。师因请大师遗像,拈香遥礼为师”〔3〕。自此,髡残成为祩宏门下弟子,老僧还“与议名智杲,盖云栖法派也”〔4〕。云栖祩宏(1535ü 1615)是明代四大高僧之一,今日学者以净土宗第八代祖称之。实际上祩宏以研究贤首宗起家,早年曾参学在贤首巨匠遍融真圆门下,而后能兼弘禅宗、净土、慈恩、天台诸法门。在《云栖法汇·疏钞》中有:“夫华严具无量门,求生净土,华严无量门中之一门耳。就时之机,盖由此一门而入华严。”〔5〕民国高僧太虚亦评价祩宏:“由贤教修净土,须至云栖莲池祩宏始卓然为一代大师。《云栖法汇》百余卷皆教宗贤首,行专净土而融通禅律及各家教义之至文。”〔6〕由于祩宏在弘扬贤首方面的贡献,被尊为贤首宗第二十六世祖〔7〕,开云栖一系。与他同辈分的贤首祖师还有雪浪洪恩(开贤首宗南方系)、憨山德清等,都是著名的贤首宗匠。祩宏门下弟子月潭广德(1570ü 1639)和再传弟子勖伊佛闲(1602ü 1663)、贝岩性宝(?——1664)等都是活跃在金陵的著名贤首宗法师。其中勖伊佛闲,经笔者下文考证,更是与髡残有直接交往。

髡残作为“四画僧”中唯一一位出于对佛教虔诚信仰而披剃出家的僧人,在南京参学途中皈依贤首宗祩宏门下,一方面是机缘巧合偶遇祩宏门弟子,另一方面恐怕也与其内心认同、亲近贤首宗密切相关。我们从他与诸多贤首宗僧人、护法居士之间的往来交游可以略窥一二。

2.长干藏社,遍交诸方贤首名宿

1654年(顺治十一年甲午),髡残受觉浪道盛之请再次来到南京〔8〕,此行目的是参与校刻因年久而版朽的《永乐南藏》。因修藏工程量巨大,特成立了修藏社,并得到了虞山钱谦益和涉江陈旻昭两人捐资赞助,方得以开展。在刘余谟所撰《传洞上正宗二十八世摄山栖霞觉浪大禅师塔铭》一文中,即有“师因报恩大藏版朽,命松影麟公募修,嘱石溪杲公较刻”〔9〕。

在报恩寺修藏社校刻大藏的过程中,髡残结识了大居士钱谦益,在钱氏《牧斋有学集》中即有好几首诗写给髡残,如作于1654年的《长干偕介丘道人守岁》、作于1656年的《丁酉仲冬有七日长至,礼佛大报恩寺,偕石溪诸道人,燃灯绕塔,乙夜放光,应愿欢喜,敬赋二十韵记事》等。作为修藏社赞助人之一的钱谦益与髡残有交往本无可厚非。但应当指出的是,钱谦益并非仅仅是一位出钱的赞助人这么简单,相反,他颇有佛学造诣,对佛教各宗派都有见解,晚年尤其醉心于贤首宗。他在《普德寺募修禅堂疏》中指出:“余老归空门,栖心法藏。始笃信华严一经,经中之王。贤首一宗,教中之海。南之天台,北之慈恩,少林之心法,南山之律部,无不从此法界流,无不还归此法界。”〔10〕《心经略疏小钞缘起论》中云:“清凉言龙树作《中论》,全取《华严》宗旨。天台智者依《贤首品》立圆顿。《止观》所谓þ 闻圆法,起圆信,立圆行,往圆位ÿ 者,皆出于《华严》。两家观门,同出《华严》,同归法界。”可见其对贤首宗的亲近与推崇。抛开大藏经校刻人与赞助人这一层关系,髡残贤首宗僧人的身份恐怕也是钱谦益愿意与他接触交往的原因之一。

1657年(顺治十四年丁酉),钱谦益完成了晚年力作《楞严经疏解蒙钞》,该作序言中有这样一段文字择要摘录如下:

是钞也,激赞咨决,亲加标目,怂恿卒业,发愿流通者,苍雪彻师也。指决三摩,冥符古义,相期扬榷,未睹厥成者,蕅益旭师也。与闻草创,共事蓝缕,采掇清凉,佽助旁论者,含光渠师也。指瑜伽之教相,考匿王之生年,搜剔小宗,旁资引证者,楚松影省师也。明镜清流,不辞披拂,霜天雪夜,共许参求者,长干社中勖伊闲师、介立旦师、雪藏韶师、介丘残师也。耳目濡染,晨夕扣击,欢喜赞叹,异口同音者,里中石林源师及亡友陆铣孟凫也。敢告诸方,勿吝诲迪,凡沾法乳,敬俟续书。岁在强圉作噩(1657丁酉)中秋十有一日辍简再记于碧梧红豆庄。是岁长至日书于长干大报恩寺之修藏社。〔11〕

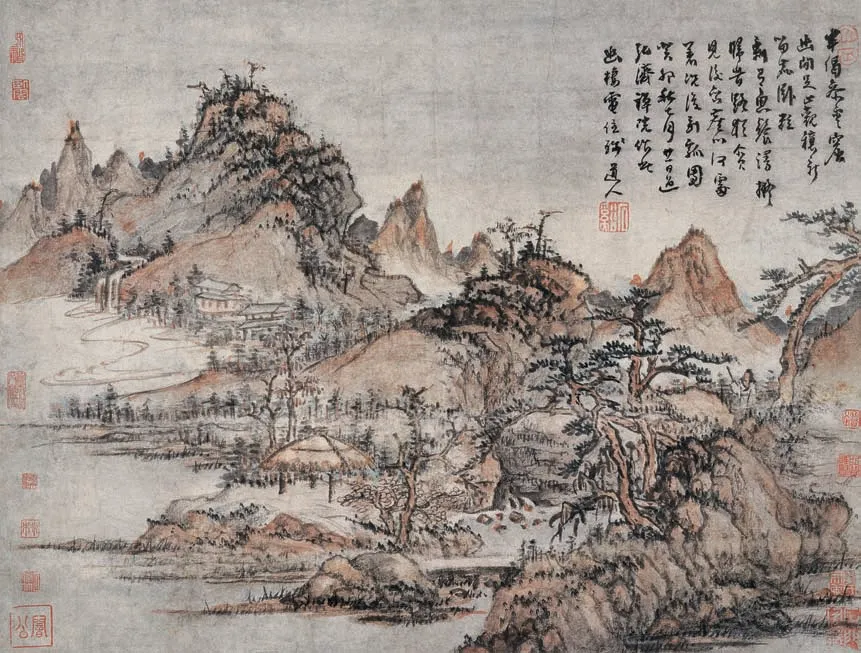

[清]髡残 山寺秋峦图页 44.6cm×59cm 纸本设色 上海博物馆藏

楞严经由于其义理深邃,逻辑严密,理论体系圆通,因而被大乘佛教几乎所有门派都奉为经典。其中,贤首宗的法界缘起、六相圆融等理论亦与楞严经有相互融通之处,所以历代都有贤首法师对楞严经或宣讲或注疏。晚年的钱谦益最重要的宗教活动之一就是编纂《楞严经疏解蒙钞》,从该段序言可知这部著作从构想、搜集整理材料、考证、释义、随喜等环节均得到了众多高僧的帮助支持。其中赫然出现了长干社中介丘残师,也就是髡残!

再考证序言中提到的其他僧人:

苍雪彻师(1588ü 1656),名读彻,字苍雪,为贤首宗南方系雪浪洪恩门下一雨通润的弟子,属贤首宗第28世〔12〕。

蕅益旭师(1599ü 1655),名智旭,字蕅益,为明代四大高僧之一,蕅益兼通禅、天台、贤首诸学,而融归净土。

含光渠师(1599ü 1666),名照渠,字含光,为贤首宗南方系一雨通润门下汰如明河的弟子,属贤首宗第29世〔13〕。

松影省师(生卒不详),此处钱谦益称其为楚僧,考钱谦益《牧斋有学集》卷六秋槐别集有诗赠《长干送松影上人楚游兼柬楚中郭尹诸公二首》,其中有“取次庄严华藏界,护龙河上落花时”〔14〕句,可知松影法师恐亦是贤首宗僧或熟悉贤首教义的僧侣。又,佟世燕修《康熙江宁县志》卷十一中:“松影大麟,楚景陵王氏子 参博山(无异元来,笔者注)、天童(密云圆悟,笔者注)诸方,听讲于云栖(莲池祩宏,笔者注),得戒于三昧(南山律宗千华派古心如馨弟子三昧寂光律师,笔者注) 洞宗禅师觉浪有以文字语飞谤及之,下太平狱,几死。师(松影大麟)为潜解得免,遂依老人(觉浪)。一语相契 老人掷如意休去,师当下豁然。一日谓老人曰:“南北大藏经板残坏久矣,佛祖慧命,尽若悬丝,不闻过而问之者。开堂说法,毋乃得已乎?”老人合掌曰:“此痛心之言也。”师于是建修藏社,并藏板房共百余间,在报恩寺之南廊。”〔15〕

由此可证,觉浪“命松影麟公募修,嘱石溪杲公校刻”的“松影麟”即刘余谟撰《传洞上正宗三十三世摄山栖霞觉浪大禅师塔铭》中32位嗣法弟子之一的“报恩大麟”。此人在皈依觉浪并承嗣法脉前,亦曾在贤首宗云栖祩宏门下参学,于贤首教义想必熟稔。至于“省”和“麟”因音相近,可能为钱氏之讹误。

勖伊闲师(1602ü 1663),名佛闲,字勖伊,俗姓朱,西蜀人。“即往投天界月潭法师。月为云栖高弟。云栖门下台(天台)、贤(贤首)、慈恩三宗并传,月师专弘贤首,师爰依止而承嗣焉。”〔16〕可知勖伊佛闲为贤首宗云栖祩宏法系门下月潭广德的弟子,属贤首宗第28世。

介立旦师(生卒不详),在钱氏《后香观说书介立旦公诗卷》〔17〕中有“旦公,华严法界师也。吾请以鬻香长老之香,助旦公之香观。即用旦公诗句,代旦公说法,不亦可乎”,可知介立旦公亦是贤首宗僧人。在明末清初高淳名士邢昉所著《石臼后集》卷一中收录赠介立法师诗数首,其中有《六月雨凉,忆去年 避暑高座寺介立上人院,因以寄怀》〔18〕,可知介立法师曾住锡南京雨花台高座寺。

雪藏韶师(生卒不详),名道韶,字雪藏。钱谦益《楞严经疏解蒙钞》目录后记有“丁酉长至,遇雪藏韶师于长干,出斯钞就正。韶师偕介丘残师呵冻开卷,废寝食,五昼夜读罢,说八偈以唱叹。介丘告我曰:雪老教乘宿学,不妄许可一字。谓此钞得楞严大全,古圣师面目各在。亟宜流布,勿复疑滞 韶师住匡山,为萧伯玉所咨请”〔19〕。从髡残称雪藏道韶为“教乘宿学”来看,道韶应为贤首、慈恩、天台等教门中的前辈僧侣。

石林源师(1586ü 1658),名道源,字石林。钱谦益《牧斋有学集》卷36收录《石林长老塔铭》中有“师名道源 九岁礼智林寺明公为师 二十三听《楞严》《法华》《唯识》《起信》于巢松法师”〔20〕。考智林寺明公为汰如明河(1588ü 1640),巢松为巢松慧浸(1566ü 1621),均为贤首宗南方系雪浪洪恩门下,巢松为27世,汰如为28世,则石林道源应为贤首第29世。

[清]髡残 泼墨溪山图轴77.2cm×27cm 纸本墨笔 天津博物馆藏

对以上僧人法系归属情况的考察发现,除了楚僧松影省师的身份尚有疑问,其余大多数的身份均为贤首宗或弘传过贤首等教乘法门。钱氏此书的编撰能得到众多贤首宗高僧大德的支持绝非偶然,与他晚年醉心贤首一宗直接相关。而髡残能跻身此列一方面说明其佛学造诣得到了钱氏认可,另一方面更对其贤首僧侣的身份提供了有力的佐证。

3.小结

从钱谦益《楞严经疏解蒙钞》序言中深入挖掘得出的种种信息,有助于对髡残皈依觉浪前的僧人身份做进一步分析和推理。而上海朵云轩收藏的一幅髡残人物画作品《禅机图》,据笔者初步考证,该作品的第一个主人勖公即当时金陵城南普德寺住持、贤首宗法师勖伊佛闲。该图提供了髡残与贤首宗僧侣之间交游的直接证据(详细内容请参看第三节)。通过本节内容,我们可以得出结论:在1658年赴杭州皋亭崇先寺皈依觉浪,成为禅宗曹洞宗东苑系僧人之前,髡残的宗派归属应为贤首宗。不过,需要指出的是,皈依觉浪之前的髡残虽为贤首宗僧,但不影响他对禅学的研习。在湖南常德即随其师龙人俨(半庵)习禅,又与继起弘储、觉浪道盛等禅门尊宿大德有书信往来。这种禅、教等不同法门融通兼修的学佛方式也是晚明佛教的显著特点之一。

二、髡残幽栖寺住持身份的再探讨

吕晓女史《髡残绘画研究》一书中提道:“笔者查康熙七年的《江宁府志》卷三十二þ 寺观ÿ 中,谈到幽栖寺时,明确说þ 今石溪住锡山中ÿ,说明髡残就是幽栖寺的住持。”〔21〕何传馨先生在《石溪行实考》一文中也认为“此间所谓一见皈依,即印证传法也。依当时僧林公例,接法始能接位。浪杖人曾主幽栖丈席,传法后之以畀于杲公,依例行事”〔22〕。髡残为祖堂山幽栖寺住持一说,似已成定论。但笔者根据明清佛教法嗣传承、寺院仪轨进行分析研究后却得出髡残不可能为祖堂幽栖寺住持的结论。兹详述如下:

1.皋亭皈依未嗣法,付授已是圆寂时

从目前所见觉浪道盛的语录资料看,并无委任髡残为幽栖寺住持的记录。在钱澄之《髡残石溪小传》一文中,也仅有“甲午再来白下,遂驻锡长干。戊戌往谒浪丈人于皋亭,一见皈依,易名大杲。明年杖人示寂于天界,师自祖堂奔赴”〔23〕。此处只能说明1658年髡残正式皈依于觉浪道盛门下,成为曹洞宗东苑系僧侣。觉浪道盛还为其改了法名,他原先法名是智杲,此法名为贤首宗云栖派系云栖祩宏的一位剃度弟子帮髡残所起。所以,在1658年皈依觉浪之前,髡残的身份一直是贤首宗云栖系僧人。

1658年的此次谒见从佛教规范来说有两层意思:1.髡残与觉浪之间从“未曾谋面,千里知心”的投契禅友上升到了师徒关系。在佛门中,给后学易名或赐名,是接纳对方为弟子的一个重要环节。2.觉浪虽然为髡残改名,接纳他为弟子,但似乎并未“传法”,即未赐予髡残象征东苑法系传承源流的某一信物。这种信物往往是师傅亲书的法脉源流或付法偈,或禅杖、如意、法衣等法器。

传法的意义在于赋予嗣法弟子开堂升座说法的资格,允许他们独立收徒,开枝散叶。历来寺院住持的一项重要内容就是开堂说法,向本寺常住和外来参学弟子,以及社会上的护法居士、广大十方信众言传佛法,引导弟子和信众或彻悟或增加信心。也就是说,没有获得传法资格的僧人是不可能有资格当住持的。因此,谒见觉浪后髡残的身份只是门人,而非“嗣法门人”。这一点相当重要,觉浪真正传法给髡残,要到1659年去世后,此为后话。

1659年秋,觉浪示寂于天界,髡残“自祖堂奔赴。诸弟子以杖人亲书法偈及竹如意,遵遗命于龛前付授。师拜而藏之,不启。已,纳归青原,终不受”〔24〕。吕晓女史认为“觉浪禅师将其亲书法偈及竹如意授与髡残,说明他准备将整个曹洞宗系托付给髡残”〔25〕。这里恐怕有过分解读之嫌。首先,能担荷弘扬整个宗系重任的弟子,一定是在世出世间均有相当影响力的人,髡残虽然有一定名望,但尚不及此。这种人选一般是跟随禅师久参的弟子或首座,从后来的实际情况可知觉浪将此重任委托给了无可大智(方以智)。其次,该弟子住持的寺院必须是有相当名气的曹洞宗寺庙,比如祖庭、大刹。事实也证明,当觉浪道盛和笑峰大然相继圆寂后,方以智住持江西青原山静居寺,这里是禅宗青原系的祖庭,由此发端出曹洞宗、云门宗和法眼宗。而祖堂幽栖寺的地位则要低许多,仅是中刹,甚至不如同门大玺住持的天界寺和大麟住持的大报恩寺。所以,觉浪遗命付授髡残的亲书法偈和竹如意并非把整个宗系都交由髡残,而恰恰是前文提到的“传法”或者叫“付法”,给予髡残“嗣法门人”的身份,让他具备独立开堂说法,演教掌事的资格,即名正言顺地成为一寺的住持。

亲书法偈和竹如意是禅师们传法的重要信物之一,如清代柏山德楷禅师“学者生得几分人品,写得几个文字,说得几句话儿,也不管他悟不悟,就与他一柄如意,写与他一首偈子,付了他”〔26〕。这种禅师用亲书法偈、法脉源流,或者如意、柱杖、僧衣、钵盂、拂子等器物付授弟子的传法方式,在明清禅门中非常流行,延续的是五代宋元禅宗传法传统“衣法双行,师资递授,衣以表信,法乃证心”〔27〕。现以觉浪道盛另一位弟子阔堂大文亲书给其弟子东皋心越的付法偈为例,看看付法偈的大致内容:

无纹印子量虚空,印破虚空继祖风。吾家种草恒垂秀,灯传耀后示千鸿。

庚戌四月八日与心越子兴俦机缘有契,作此偈与拂子一枝付嘱之,为异日开阐吾宗,以表信云。传曹洞正宗三十四世文老人亲手书。〔28〕

图17 [清]髡残 山水图 100.3cm×119.4cm 1661年 旧金山亚洲艺术博物馆藏

再看觉浪道盛付法笑峰大然(倪嘉庆)的经过:“庚寅春,界(觉浪)主栖霞,命师(大然)监院事 明年,界主太平无相万寿,师往省,界设二十四问,师一一颂之。界即付以偈曰:为法求人已有年,其谁能得我心焉?正嗟乱世无真种,却喜今朝得的传。解行相应名祖印,正偏兼带是天然。摄山特地亲拈出,一笑光生千古妍。壬辰秋,界上堂,付以衣拂、柱杖,命首众栖霞。丁酉春,扫塔青原,适吉州檀护书迎天界和上主持,遂留师休夏西峰。秋,预请师入山代座,而界已应杭州皋亭之请。复书委师主席。”〔29〕笑峰大然因回答二十四问令觉浪满意,勘验其确已真悟,所以付法偈一首,第二年又付法衣、拂子和柱杖三种法器,正式成为觉浪的嗣法弟子,并任命其为栖霞寺首座。大然嗣法后,觉浪本打算让其入青原代座说法,后因自己已答应住持杭州皋亭崇先寺,青原面临长期无人住持的局面,于是任命大然升座成为青原静居寺新一任住持。

由此可见,师傅的亲书法偈和付法器是弟子具有开堂说法资格的重要凭证,具有相当严肃的意义。倘若1658年髡残在皋亭皈依时就已获赠法偈、拂子成为嗣法门人,当上了幽栖寺住持,觉浪又何必在临终前命门人在自己龛前再付授一次?故笔者认为:自1658年皈依觉浪至1659年秋觉浪圆寂这段时间内,髡残作为门人受觉浪委托赴幽栖寺任职是可能的,但其身份不可能是“住持”。此时幽栖寺住持仍是觉浪本人,蔡祖庚(莲西)写给髡残的信中说:“当家病危,早已闻山中幺魔复有煽邪说以摇动清规之意”〔30〕这里“当家”是禅门用语,即指住持,又称“当家的”,毫无疑问指的是觉浪。在《国朝觉浪盛禅师传》中有“甲申,结制兴善(即南京香林寺),复主祖堂(即幽栖寺)”〔31〕“灵谷、祖堂、报恩、天界皆师说法之处,诸刹监院各请立塔,永奉宗灯。末后,定穴栖霞,实三筮龛前而得也”〔32〕,亦可证之。髡残这段时间内可能是以“首座”或者“监院”的身份,代行住持之职,参理院事。

2.龛前拜藏终未启,结茅意在懒散禅

有趣的是,当同门师兄弟遵觉浪遗命将很多人求而不得的嗣法信物授予髡残的时候,他却“拜而藏之,不启。已,纳归青原,终不受”。从佛门规矩上讲,禅师有权决定哪些弟子可以嗣法,而弟子也有权拒绝接受法嗣。如三峰汉月法藏就因为与天童密云圆悟在临济宗旨上的见解不同而拒绝接受圆悟法嗣。但刘余谟撰写的《传洞上正宗三十三世摄山栖霞觉浪大禅师塔铭》为何仍将祖堂大杲列为“诸山嗣法门人”之一呢?笔者的理解是:传法给髡残是觉浪临终的遗愿。表明觉浪是认可并支持髡残作为嗣法门人分化一方,住山传道的。因此,无论髡残是否接受了法嗣,站在觉浪和同门弟子的角度,他已经是一位嗣法门人,将其位列其中并无不妥。从觉浪所属曹洞宗东苑法系这一层面来说,觉浪及其嗣法弟子所住持的各个寺院均属于东苑系的势力范围,是整个东苑系僧人的共有财产。各寺院就像分布于各地的一个个根据地,起着传播东苑佛法的重任。法系开枝散叶得越广,占据的寺院越多,对法系宗风的阐扬就越有利。如果有名震一方的嗣法高僧住山,能让寺院获得更多社会名流、宰官仕宦的关注与护持,获得富贾百姓的争相供养,对寺院经济的良性发展也起着重要的作用。因此,笔者认为将髡残列为嗣法门人更深一层的含义是对祖堂幽栖寺所属法系的宣示。

我们没办法确切了解髡残为何没有继承法嗣,但依现有资料,他不是第一次这样做。郭都贤《赠石溪师》诗中有“戒律三衣外”一句,旁边签注“师戒律极严而不受祖衣”〔33〕。祖衣与如意、拂子一样,也是传法的信物之一。可见明亡后髡残尚在湖湘泛游时,已有佛门先师想传法嗣给他,并被他拒绝。程正揆在《石溪小传》中也有“报恩觉浪、灵岩继起两长老尤契合有年,升堂入室每得机缘,多不令行世,或付拂子源流,俱不受”〔34〕这样的记载。

髡残不接受法嗣,意味着无法开堂说法,自然也不可能成为幽栖寺的住持。且成为一寺住持还需诸多护法宰官、当寺退院长老、耆宿、常住僧众、两序执事共同礼请,商订吉日,办理交接后方能入院。从目前所发现的史料中未见髡残有关行迹,嘉兴藏中也没有“幽栖石溪杲禅师语录”等类似开堂说法的记录。倒是在陈开虞编修《江宁府志》之《寺观》中提到幽栖寺时有“今石溪住锡山中,高风绝尘,独有千古”〔35〕。有学者据“住锡”二字认为髡残从黄山归来后仍为幽栖寺住持。但事实上,“住锡”或称“卓锡”“挂锡”,是代表僧人的锡杖停止于某处的意思,后引申为僧人挂单栖止于某寺,并没有特别“住持某寺”的含义。

从黄山归来后,髡残于幽栖寺后山结茅修筑了一处禅室,名为大歇堂,时常闭关清修,“居幽栖山绝顶,闭关掩窦,一铛一几,偃仰寂然,动经岁月,即会众罕见其面”〔36〕。在其自题幽栖图上有“余自黄山来幽栖,随寓道人,出家的人何所不可,余过白云岭,爱其幽僻,结茅于兹”。陈开虞编修《江宁府志》之《寺观》中亦有“康熙六年(1667)大中丞林公天擎捐资为之(髡残)置静室(实为幽栖寺之花岩楼)”〔37〕。文中可知髡残再次易室名为大歇。“静室”一般是退居养老的年长僧人所构,为其单独清修养静的地方。因为住持有专门的住处,称方丈室,或简称丈室,一般紧邻禅堂,便于僧众请益,不可能在“幽栖山绝顶”或“幽僻”之地。因此,髡残从黄山归来直到去世这段时间里也并非住持身份。

3.小结

通过本节内容,我们可以得出结论:自1658年皈依觉浪直至1671年去世这段时间内,髡残的身份并非祖堂幽栖寺住持。也正因为没有住持的身份,让他免于大量的世俗应酬与寺院管理事务,能够在参禅之余潜心书画创作,在其短暂的十多年绘画生涯里创作出一批经典的绘画作品。

三、髡残佛禅思想考析——以《禅机图》为中心

髡残的绘画作品多落长款,内容大致分为两类:一类为山水田园诗,多描写自然的壮丽瑰奇及徜徉其间物我两忘的超越境界;另一类则晦涩难懂,多为佛教典故、禅语。恰恰是后一类作品因为具有较高的思想性,从中可窥见髡残的佛学思想和证悟境界,所以有助于对髡残一直以来模糊不清的僧人形象加以重塑,更为研究者深入理解其绘画作品所蕴含的哲理与思想提供帮助。接下来,将以一幅髡残的佛教人物作品《禅机图》为例,对其中包含的佛学思想作初步分析,并兼及髡残与贤首僧人勖伊佛闲的交往。

1.图卷内容简介

上海朵云轩在2020年9月举办的“纪念朵云轩120周年”藏品特展中展出了一件髡残的人物画作品,名为《禅机图》〔38〕。

作为手卷,此作分为画芯和跋尾两部分,画芯落款时间为辛丑,即1661年。纸本设色,长201厘米,高21厘米,绘两僧人伏卧于蒲团之上。左侧高鼻深目,毛发浓密的应是禅宗初祖菩提达摩,其头部造型与笔墨技法与1665年为石隐禅师所绘《达摩图》较为接近。右侧肤色较白,阔鼻方脸,两耳垂肩,身形较为富态的应是如来佛祖。两人面前有一小卷轴,从左至右分别绘有象征着贪、嗔、痴“三毒”的铜钱、铃铛和镜子。达摩正聚精会神看着卷轴,左手凌空作抓取状。人物面部刻画较为工细,均用细笔勾勒,再用赭石复勾。达摩的面部胡须用散锋轻扫,再用淡墨层层渲染,最后用细笔浓墨局部勾提。人物的衣纹用湿笔挥写,兼有浓淡变化。蒲团亦用细笔,但行笔较为洒脱,并不十分在意细节。

画芯部分左侧有小楷题识,款字笔性与北京市文物公司藏髡残1663年作《仿王蒙山水图》〔39〕极为相近,结字扁方,尤存隶意。内容为一段禅门公案及髡残为此公案所作之偈颂。摘录如下:

耽源授仰山六代祖师九十六种圆相。(仰)山一览便烧却,(耽)源甚惊诧。山曰:“得意便用,不可执本。”源然之。余曰:“今时还有不执本底么?有,则石道者(髡残)折断柱杖去也。”噫,洞庭月落湘水黑,阿谁举棹吊湘君?颂曰:威音那畔弄机梭,织就回文宛转歌。百种情怀都说尽,断丝犹见泪痕多。辛丑二月,偶作此图并拈题。举似勖公老道翁。翁得无曰:“大仰犹在耶?”石溪道人僧残识。

其后,又有草书题跋一段,从书法笔性来看,与天津艺术博物馆藏髡残《泼墨溪山图》〔40〕的题款一脉相承,应为真迹无疑且创作于相近时期。但纸面旧色与画芯不类,且从内容看是写给画芯主人勖公的弟子允宗雪参和尚的。不排除雪参和尚请髡残单独写了跋尾,再将两件合裱为一卷的可能。内容如下:

参禅学道,乃大丈夫事。然须是其人,可也。苟非其人,不独欺人,先自欺矣。故近来此道,浮伪不可胜言。在世无真道,如群蒙蹈险,即坦夷,尚防蹉跌;况足手分垂诸外乎?嗟乎!滔滔者天下皆是也。鹿木居主人勖公,与余为老友。公尚学,可论及此,又每以余戏墨,蓄而藏之。今允宗雪参师弟颇续先人之志,更能如阿祖叶道,胸中多闻高人妙论,则不所负为人耳。电住道人题。

2.不可执本与如来禅祖师禅并重——画芯浅析

笔者先就落款进行阐释,然后再分析绘画本身所隐含的意义,也许更易理解些。试分析如下:

耽源是仰山慧寂早期的老师之一。耽源的师傅是曾在禅宗六祖慧能门下参学的南阳慧忠禅师,耽源受慧忠嘱托整理了九十六种(一说九十七种)圆相秘籍,并将其传给了徒弟仰山。仰山后又到沩山灵佑门下继续参究,并最终和沩山灵佑一起开创了禅宗五家之一的沩仰宗,该宗的名字即取自二人住持的寺院所在的山名。

圆相,是一个佛学概念,可以理解为人人所具有的佛性的圆满和唯一。很多禅僧凭空或者用笔画一个圆圈来表示这种佛性,所以称为圆相。

[清]髡残 云中清磬图轴92cm×30.5cm 纸本设色 中国国家博物馆藏

耽源整理圆相的本意是为了方便接引信徒。但是世间人那么多,心性又各不相同,岂是九十六种圆相就能全部概括的?仰山认为假如死守着那些圆相理论,就会以偏概全,因而将其烧毁,并指出既然明白了用意,就应当随机施用,不能固执理论。禅宗始终坚持“直指人心,教外别传;不立文字,不离文字”,认为微妙精深的禅理是文字理论无法描述清楚的,不可以依赖文字去理解禅法。但文字作为信息交流的重要工具,也不可以完全抛弃。前辈禅师留下来的各种公案、语录、偈颂等文字著作仅是方便初学者的一根拐杖罢了。必须抛开对这些书本文句的执着和知解,真参实究原本就存在于我们自身的佛性,才能当下彻悟生死,获得解脱。这是禅师接引学人的终极目标,也是禅宗的根本宗旨。

接着,髡残发出感慨:当今丛林还有不固执文字理论的吗?并拈提了两条偈颂。第一条:洞庭月落湘水黑,阿谁举棹吊湘君。月沉洞庭,湘水漆黑,湘夫人还能寻觅到自己的夫君吗?髡残把人人本自具的“佛性”隐喻成“湘君”,明末清初时期许多学佛的人舍本逐末,指望通过“文字禅”“公案禅”就能“一超直入如来地”“当下彻悟自己本来面目”,其结果就像湘夫人“采薜荔兮水中,搴芙蓉兮木末”,终究徒劳无功。第二条:威音那畔弄机梭,织就回文宛转歌。百种情怀都说尽,断丝犹见泪痕多。“回文”指的是前秦时期苏若兰创制的“回文璇玑图”,该图奇特之处在于不管横着读或是竖着读,甚至旋转着读,都能拼出一首哀婉动人的诗,据说有人总结出读法有数千种。髡残把接引学禅人通往威音那畔(指见性开悟)的方法比作回文图,言下之意引导参禅人的方法、理论、公案有成千上万,但万变不离其宗,根本目的只有一个:明心见性,解脱生死。别人开悟的经验只是属于那个人,不能简单地生搬硬套到自己身上。不经过艰辛甚至痛苦的参究是不可能大彻大悟的。

结合当时佛教的现状加以考察,虽有少数古德尊宿痛斥时风,力图重振,但明末清初的佛教整体已处于衰退期。禅学经书和语录公案被很多人奉为唯一法门,生搬硬套,走向形式化,沦为文字禅和公案禅,更有人以自己的错误见解胡乱歪曲经义成为狂禅。这些人谈禅头头是道,却没几个是真正开悟的。无怪乎髡残同门师兄大嵩友苍禅师在髡残为石隐禅师作《达摩图》后题跋道:“吾祖直指之道,被这伙弄泥团汉互相聚讼,腥刊秽录,腐积陈堆,殆令人不屑耳。因其与周室衰微,纷然以强力而求禹之九鼎者何异?”〔41〕能在佛门歪风笼罩的环境下提出这样的观点,痛陈时弊,髡残的佛学思想可谓迥异时流,这是极为难能可贵的。所以他的好友钱澄之称赞他“吾尝谓石溪自成其诗,自成其画,亦自成其禅也”〔42〕。

通过以上对落款内容的分析,再看画芯定会觉得颇有深意,画中如来实际象征着如来禅,达摩象征祖师禅。如来禅即如来佛祖传布给信众的禅法,主张顿悟与渐修并重。祖师禅发端于禅宗初祖达摩而扬名于六祖慧能禅师,主张绝对的顿悟,否定渐次修行,因此更具超越性。钱澄之在《髡残石溪小传》中说:“龙先生昼夜逼拶,久之忽有所触,心地豁然,遂成无事道人。”〔43〕可见髡残参的也是祖师禅,但画中达摩与如来共坐一个蒲团,同观一张卷轴,说明髡残不但不排斥如来禅法,还将其提升到与祖师禅并重的高度,旨在告诫禅人祖师禅和如来禅在教人荡涤贪嗔痴“三毒”,进而观照自心,明心见性,获得顿悟解脱的终极目标是一致的,非但不可厚此薄彼,还需要相互借鉴。

明代中期以后“阳明心学”兴起,因其“心性论”与祖师禅法有相契合处,故吸引大量文人士大夫寄情禅悦,但祖师禅也因此流于表面化与形式化,更有以空谈心性而向“狂禅”发展的趋势。相较于祖师禅,顿悟与渐修并重,更重视修习功夫和真参实悟的积累如来禅反倒无人问津。针对这样的风气,髡残在画中清楚地表明了自己的态度。

3.参禅学道乃大丈夫事——跋尾浅析

髡残在跋尾中明确指出:参禅学道是大丈夫事,必须是个发心虔诚,意志坚韧,百折不挠,始终倔强的真汉子才行。如果不是这样的人也来参禅学道,不但欺骗了别人,更是欺骗了自己。

明末清初禅门风气坏到何种程度,当时的曹洞宗禅师道霈曾说道:“今时学者于如来圣教量大经大论弁藐视之,于古德亲悟亲证机缘,初入门来,便相效颦。师资欺诳,作世谛流布,甚至大言不惭,坏却心术。”〔44〕当时的名儒黄宗羲也有论述:“今之为释氏者,中分天下之人,非祖师禅勿贵,递相嘱会,聚群不逞之徒,教之以机械变诈,皇皇求利,其害宁止于洪水猛兽哉!”〔45〕所以髡残说:“故近世此道,浮伪不可胜言。”世间真道沦丧,学道之人像盲人一样,走平路尚且要防止摔跟头,更别说手足两分了,难道要他们学邪魔外道?继而感慨“嗟乎!滔滔者天下皆是也”,遍天下都是那些浮伪之人,佛门风气已坏,谁又能改变得了呢?跋尾后半段回忆了与老友勖公的交往并鼓励勖公弟子雪参要博学多识,多听高人妙论等语,不赘述。

4.画主人勖公小考

在本文第一节提到髡残在大报恩寺修藏社参与校刻大藏的时,与诸多贤首法师为钱谦益所撰《楞严经疏解蒙钞》出力颇多。其中一位叫勖伊佛闲。西怀了惪撰《贤首宗乘》记载:“崇祯辛未(1631)于半峰庵阅《大藏》,足不越户者三年,旋主天界 虞山钱宗伯牧斋驰书问法,师判断折衷,文无剩义 顺治乙未(1655)始受普德之请,檀度坌集,楼阁庄严,弹指成就,为城南之最胜法幢矣 康熙二年(1663)四月六日坐化,世寿六十二,道腊四十二,塔于本寺后山,门弟子有名者若干人:若晦、韫玉、怡山、云音、次哲、灵岳、克念、恒岳、天目、雪墩等。”〔46〕

此画题款、跋尾中多次提到“勖公老道翁”“勖公与余为老友”,且1661年创作此画时,勖伊佛闲法师尚在世。综合这些线索,笔者推断这位“勖公”就是明末清初活跃于金陵的华严宗法师勖伊佛闲。而跋尾有“允宗雪参师弟颇续先人之志”句,说明此时勖伊法师已离世,据此可证画芯与跋尾一定是分开创作的,且跋尾必书于1663年后,这亦可解释为何两段纸面旧色会有所不同。

不过,从《贤首宗乘》中未能找到勖伊法师有名为允宗雪参的弟子。这一遗憾只有期待更多的资料被发现才能弥补了。

结语

本文利用佛教史、传法仪轨和佛学理论等材料对髡残的宗派所属、住持身份和佛学思想三个问题做了深入探讨,得出了髡残早期所属佛教宗派为贤首宗,且非幽栖寺住持的结论,对我们进一步研究髡残早期行实可提供较大帮助。通过对《禅机图》的研究,初步勾勒出髡残对于执本、如来禅、祖师禅等佛学问题的态度和见解,对于我们把握髡残佛学思想及深入挖掘其绘画作品中的深层意涵也能提供新的思路。由于笔者学识浅薄,以上问题的论证未必正确,恳请方家批评指正,不吝赐教。

注释:

〔1〕关于髡残卒年,本文认可毛文鳌先生研究结论。参看:《中国国家博物馆馆刊》2013 年第5 期,第88ü 94 页。

〔2〕钱澄之《田间文集》卷21,黄山书社1998 年版,第423ü 424 页。

〔3〕〔4〕同上,第423 页。

〔5〕祩宏《云栖法汇》卷19,嘉兴藏第33 册。

〔6〕太虚《太虚大师全集》,宗教文化出版社。

〔7〕廖肇亨主编,简凯廷点校《明清华严传承史料两种》,第230 页。

〔8〕郭都贤《些庵诗钞》卷12 有诗题为:“立秋后一日,介邱走字云þ 夕吹渐凉,旅泊近矣,聚头亦无多日,偶吟得“一日秋风千里心”之句ÿ 。余诵之黯然,因用为起句。”诗中有“送君不作别君诗,千里同风哪是离”句,暗示郭都贤将与髡残同行赴金陵。此诗前,另有题为“癸巳(1653)除夕”的诗一首,可知“立秋”为甲午年(1654)之立秋。此诗后,有“将访檗庵于灵岩,阿弟四合送之六溪”诗,有路过浔阳、池州、芜湖等处所作江行口号诗,有“次友苍师韵”诗,中有“舟维白下分跏坐”“短策长干取次过”等句,可见此时已到金陵。又有“长至后,寿友苍法师六十”诗、“哭孝陵”诗,诗人自注中有“甲午仲冬,浪游白下”句。通过以上诸诗创作时间可知髡残抵达金陵不晚于1654年冬至。

〔9〕觉浪道盛《天界觉浪盛禅师全录》卷17《塔集》。

〔10〕钱谦益《牧斋有学集》下,1996 年第1 版,第1405 页。

〔11〕〔19〕钱谦益《楞严经疏解蒙钞》,藏经书院《新编卍续藏经》,台北新文丰出版公司1995 年版。

〔12〕同〔7〕,第248 页。

〔13〕同上,第259 页。

〔14〕同〔10〕,第261 页。

〔15〕佟世燕修,戴本孝撰《康熙江宁县志》,《金陵全书(甲编·方志类·县志)》,南京出版社2013 年版,第90ü 91 页。

〔16〕同〔7〕,第254 页。

〔17〕同〔10〕,第1570 页。

〔18〕邢昉《石臼后集》卷1,《金陵丛书集成续编》第172 册,第146 页。

〔20〕同〔10〕,第1267 页。

〔21〕吕晓《髡残绘画研究》,江西美术出版社2010 年版,第65 页。

〔22〕何传馨《石溪行实考》注101,台湾大学历史研究所《史原》第12 期,1982 年11 月。

〔23〕〔24〕钱澄之《田间文集》卷21,黄山书社1998 年版,第423ü 424 页。

〔25〕同〔21〕,第43 页。

〔26〕德楷《山西柏山楷禅师语录》卷四,嘉兴藏第39 册,第849 页。

〔27〕普济《五灯会元》卷五,《卍续藏》第80 册,第108 页。

〔28〕广濑正史《心越禅师三百年远讳纪念·东皋心越》,日本少林山达摩寺,1994 年,第24 页。

〔29〕笑峰、兴桂等编《青原山志略》卷2。

〔30〕周亮工《结邻集》卷7,乾隆十九年(1755)刻本。

〔31〕陈毅《摄山志》,南京出版社2017 年版,第107 页。

〔32〕同上,第109 页。

〔32〕郭都贤《些庵诗钞》卷10,岳麓书社2010 年版,第177 页。

〔34〕〔36〕程正揆《青溪遗稿》卷19。

〔35〕〔37〕陈开虞《江宁府志》卷31《寺观上》,康熙六年(1667)刻本。

〔38〕《中国名画点击ü石谿·水阁山亭图》,上海书画出版社2007 年版。

〔39〕中国古代书画鉴定组《中国古代书画目录》第1 册,文物出版社1984 年版,第17 页。

〔40〕中国古代书画鉴定组《中国古代书画目录》第7 册,文物出版社1990 年版,第48 页。

〔41〕同〔21〕,第249 页。

〔42〕〔43〕同〔2〕,第422ü 424 页。

〔44〕为霖道霈《为霖禅师旅泊庵稿》卷1《旅泊庵稿序》,《卍新纂续藏经》第72 册,第684 页。

〔45〕黄宗羲《明儒学案》卷33,中华书局1985 年版,第748 页。

〔46〕廖肇亨主编,简凯廷点校《明清华严传承史料两种》,“中央研究院”中国文哲研究所,2017 年版,第254ü 255 页。