两类厄尔尼诺事件期间热带大气GILL响应分析

2021-04-16薛德强徐建军

薛德强,徐建军

(1.山东省气象科学研究所,山东 济南 250031; 2.广东海洋大学南海海洋气象研究院,广东 湛江 524088; 3.广东海洋大学海洋与气象学院,广东 湛江 524088; 4.南方海洋科学与工程广东省实验室(湛江),广东 湛江 524000)

引言

赤道太平洋是全球海面温度(sea surface temperature, SST)最高的区域,海洋对大气的非绝热加热使大气对流活跃[1],而厄尔尼诺改变了太平洋海温异常分布,赤道中东太平洋的异常增温造成对流发展,降水潜热释放增强了大气热源,大气对热源的GILL响应,不仅影响着热带环流系统,对大尺度环流系统[2-7]以及东亚和中国气候[8]也产生重要影响。

GILL[9]采用简单的浅水波方程,用东传的开尔文波(Kelvin wave)及西传的罗斯贝波(Rossby wave)解释赤道对称热源两侧的纬向非对称的东、西风异常及热源西侧赤道外南、北半球对称的气旋环流异常的大气响应,被称为GILL响应。GILL响应作为基础理论被学者广泛用于解释实际大气中的环流特征。如钱代丽和管兆勇[10-11]认为厄尔尼诺发生时,赤道中东部对流活跃,异常上升运动发展,而西太平洋暖池地区的上升运动受到抑制,出现异常的辐散,并通过GILL型响应在西北太平洋上的对流层低层强迫出异常的反气旋式环流,使西太平洋副热带高压增强西伸。HE and ZHOU[12]提出热带印度洋与热带西太平洋SST梯度也可通过GILL型响应影响西太平洋副热带高压。WU et al.[13]、WANG et al.[14]发现热带中太平洋大气非绝热加热,通过GILL型响应在西侧产生气旋性环流。TASCHETTO et al.[15]研究发现在厄尔尼诺Modoki事件的2月,赤道中太平洋暖中心的西侧,即澳大利亚西北侧因为GILL响应产生气旋性环流,使降水增加。WU et al.[16]提出在厄尔尼诺发展年夏季降水主要集中在赤道中太平洋和西北太平洋,前者是对赤道中东太平洋对称加热的GILL响应,而后者是由于夏季强烈的东风垂直切变产生非对称的气旋性环流,增强的对流降水更增加了非对称GILL环流响应。WANG and ZHANG[17]认为在厄尔尼诺发展年秋季,东亚冷空气活动增强的原因是太平洋变暖引起的异常对流加热通过GILL响应产生一对赤道对称的气旋性环流。在上层,形成一个异常反气旋环流支配着西北太平洋,反气旋西北侧盛行异常西南风,打乱了副热带急流而有利于东亚大槽加深。同时孟加拉湾和菲律宾海的对流释放潜热激发Rossby波分别影响印度夏季风和西北太平洋夏季风[18]等。

巢纪平和王彰贵[19]、邢楠等[20]在GILL理论基础上,分别针对赤道对称热源、赤道非对称热源,推出了热带大气对热源响应的理论解析通解,那么实际热带大气对热带热源响应的具体特征是否与理论解析通解一致?目前这方面的分析研究还比较少。本文通过分析两类厄尔尼诺事件期间热带大气对热源的响应特征来验证与GILL响应理论结果的符合性。

1 资料与方法

分析GILL响应,首先确定大气热源,在热带地区大气热源主要来自于对流造成的潜热释放,即可近似使用热带对流降水多少衡量大气热源强弱,本文所用1979—2018年月平均降水资料来源于NOAA CPC Merged Analysis of Precipitation(CMAP),格点分辨率为2.5°×2.5°。GILL响应产生的大气环流响应,一般表现在气压、垂直速度、风场等大气异常场,因此使用NCEP/NCAR 1979—2018年1 000、500、200 hPa位势高度场、风场、垂直速度等大气环流要素数据,格点分辨率为2.5°×2.5°。1979—2018年逐月SST数据来自NOAA Extended Reconstructed Sea Surface Temperature V4资料,空间分辨率为2°×2°。分析之前所有资料序列去掉趋势项。

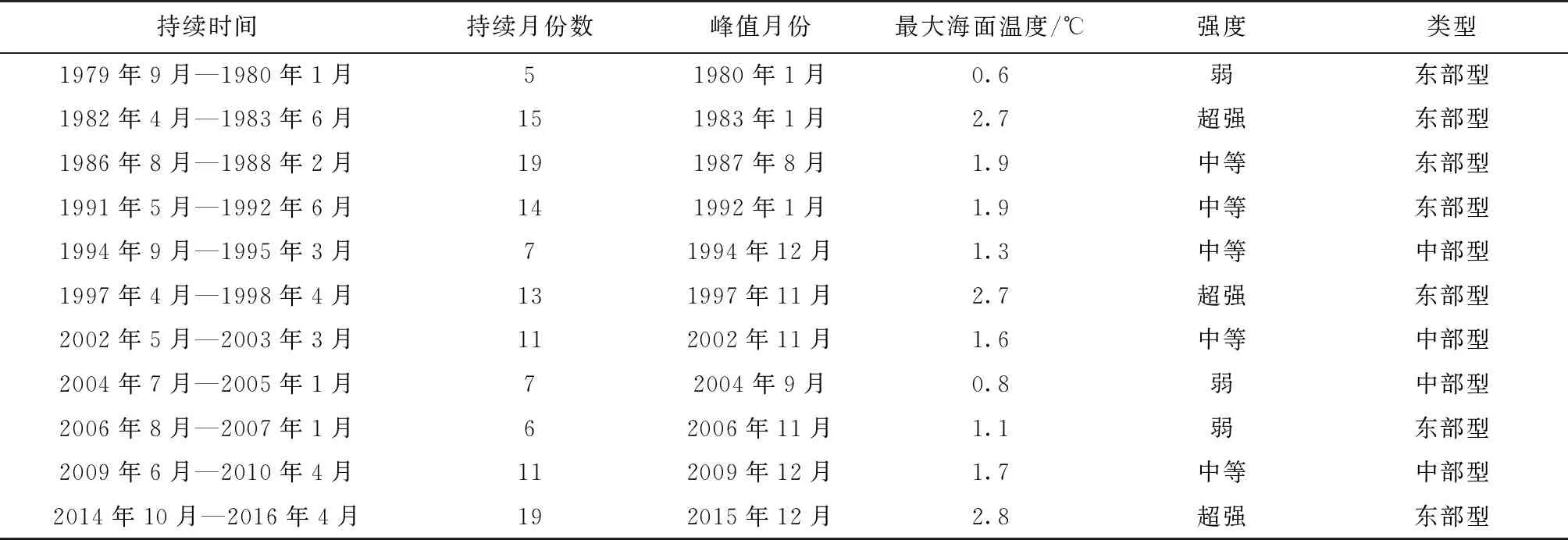

依据中华人民共和国气象行业标准:QX/T 370—2017《厄尔尼诺/拉尼娜事件判别方法》,1979—2018年厄尔尼诺事件发生情况详见表1,其中东部型厄尔尼诺事件7次,总持续月份91个月,中部型厄尔尼诺事件7次,总持续月份36个月,采用合成分析统计东部型、中部型厄尔尼诺事件样本平均情况下月大气、海洋加热场及大气风场、气压场、垂直速度场异常等特征。

表1 1979年以来厄尔尼诺事件发生情况

Table 1 Information of El Nio events since 1979

表1 1979年以来厄尔尼诺事件发生情况

持续时间持续月份数峰值月份最大海面温度/℃强度类型 1979年9月—1980年1月51980年1月0.6弱东部型 1982年4月—1983年6月151983年1月2.7超强东部型 1986年8月—1988年2月191987年8月1.9中等东部型 1991年5月—1992年6月141992年1月1.9中等东部型 1994年9月—1995年3月71994年12月1.3中等中部型 1997年4月—1998年4月131997年11月2.7超强东部型 2002年5月—2003年3月112002年11月1.6中等中部型 2004年7月—2005年1月72004年9月0.8弱中部型 2006年8月—2007年1月62006年11月1.1弱东部型 2009年6月—2010年4月112009年12月1.7中等中部型 2014年10月—2016年4月192015年12月2.8超强东部型

2 两类厄尔尼诺期间热带中东太平洋大气、海洋加热场分析

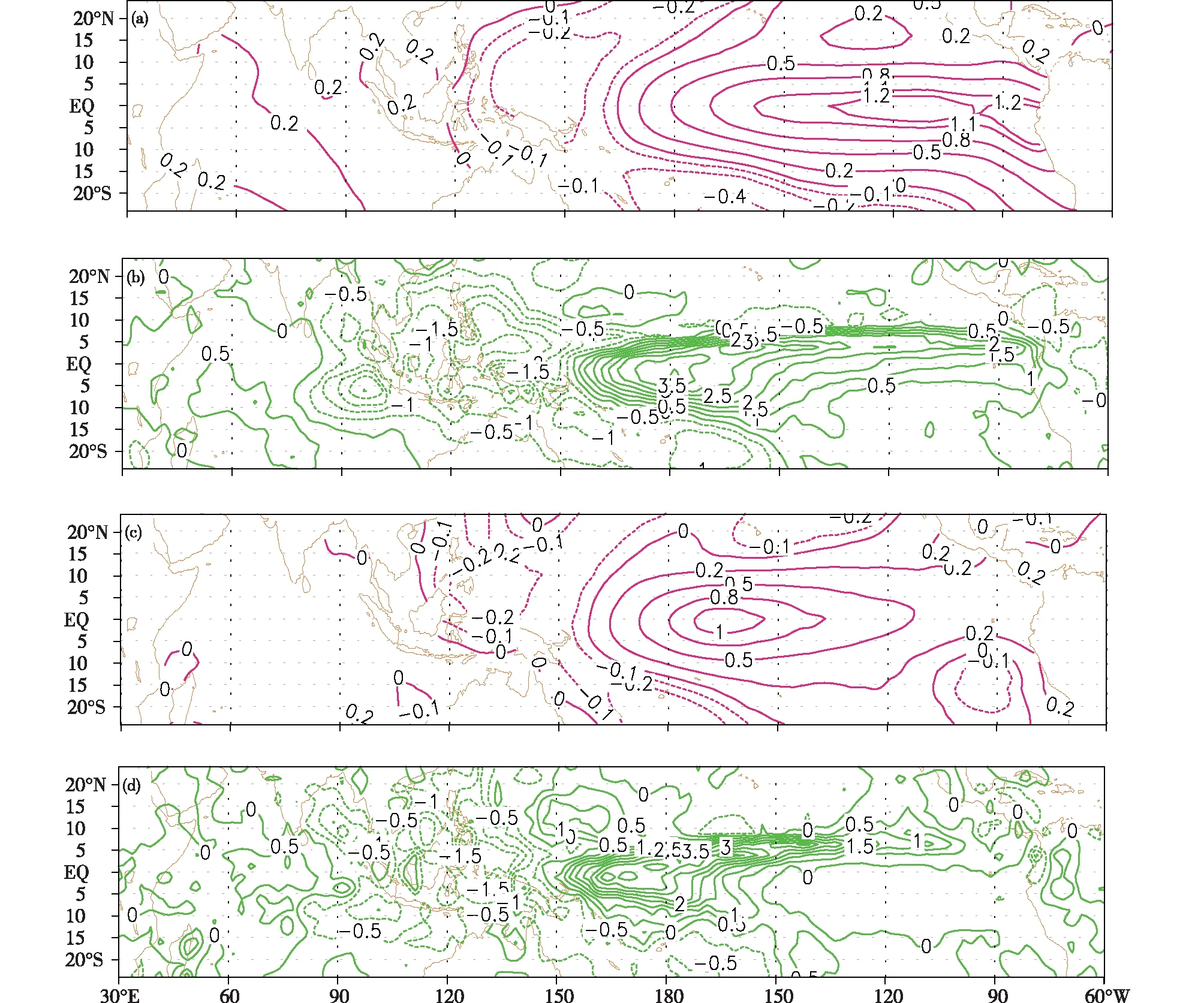

分别计算东部型厄尔尼诺与中部型厄尔尼诺样本月平均的SST异常、降水量异常,详见图1,可见东部型厄尔尼诺出现暖舌型SST暖异常,大于0.5 ℃的主体范围位于日界线以东的赤道太平洋(180°E~80°W,10°S~10°N),并延伸到东南太平洋(90°W~80°W,0°~20°S),存在2个暖中心,分别位于120°W的赤道附近及El Nio1+2区(90°W~80°W,0°~10°S),SST距平值均大于1.2 ℃。海洋的异常加热导致传统沃克环流(Walker cell)异常,赤道中东太平洋(155°E~80°W,15°S~10°N)大气出现大范围对流上升区,降水异常增加,降水正异常中心在日界线附近,降水量大于4 mm·d-1。

中部型厄尔尼诺SST暖异常大于0.5 ℃的区域在热带中太平洋(170°E~120°W,15°S~15°N),中心位于165°W的赤道附近,较东部型暖中心偏西45经距,SST距平值大于1.0 ℃。对流降水正异常范围类似“刀”形,主体位于赤道中太平洋(150°E~150°W,10°S~10°N),降水正异常中心在170°E的赤道附近,较东部型偏西10经距,降水量大于4 mm·d-1。另外赤道东北太平洋(150°W~100°W,0°~10°N)有东西带状降水正异常区,类似“刀把”。LAU et al.[1]认为热带对流不仅和海温有关,也和高空大尺度辐散、辐合特征有关,而赤道东北太平洋区域高层常年存在辐散气流,有利于降水增加。

由此可见东部型厄尔尼诺期间大气、海洋加热场均出现在赤道中东太平洋,大气比海洋热源整体偏西25经距,热源中心偏西60经距。中部型厄尔尼诺大气、海洋加热场主体均出现在赤道中太平洋,大气比海洋加热场主体偏西20经距,中心偏西30经距。中部型相比东部型厄尔尼诺期间大气热源范围偏小,强度相差不大,热源中心位置偏西15经距。图1中可见大气热源呈现赤道非对称。

图1 厄尔尼诺样本平均的SST异常(单位:℃;a/c)与降水异常(单位:mm·d-1;b/d)(a/b.东部型厄尔尼诺,c/d.中部型厄尔尼诺)Fig.1 Mean SST anomaly (units: ℃; a/c) and precipitation anomaly (units: mm·d-1; b/d) of El Nio samples (a/b. the eastern Pacific El Nio events, c/d. the central Pacific El Nio events)

3 两类厄尔尼诺期间热带大气GILL响应分析

Gill[9]、邢楠等[20]给出了理想赤道非对称热源激发的热带大气响应特征,为与理想赤道非对称热源激发的大气响应相比,统计东部型、中部型厄尔尼诺存续期间月平均的热源情形,由前文可见,东部型与中部型厄尔尼诺热源范围纬向尺度均大于50经度,整体上可视为大尺度非对称热源[19]。GILL响应一般表现在大气风场、气压场、垂直速度场等出现异常分布,具体分析如下。

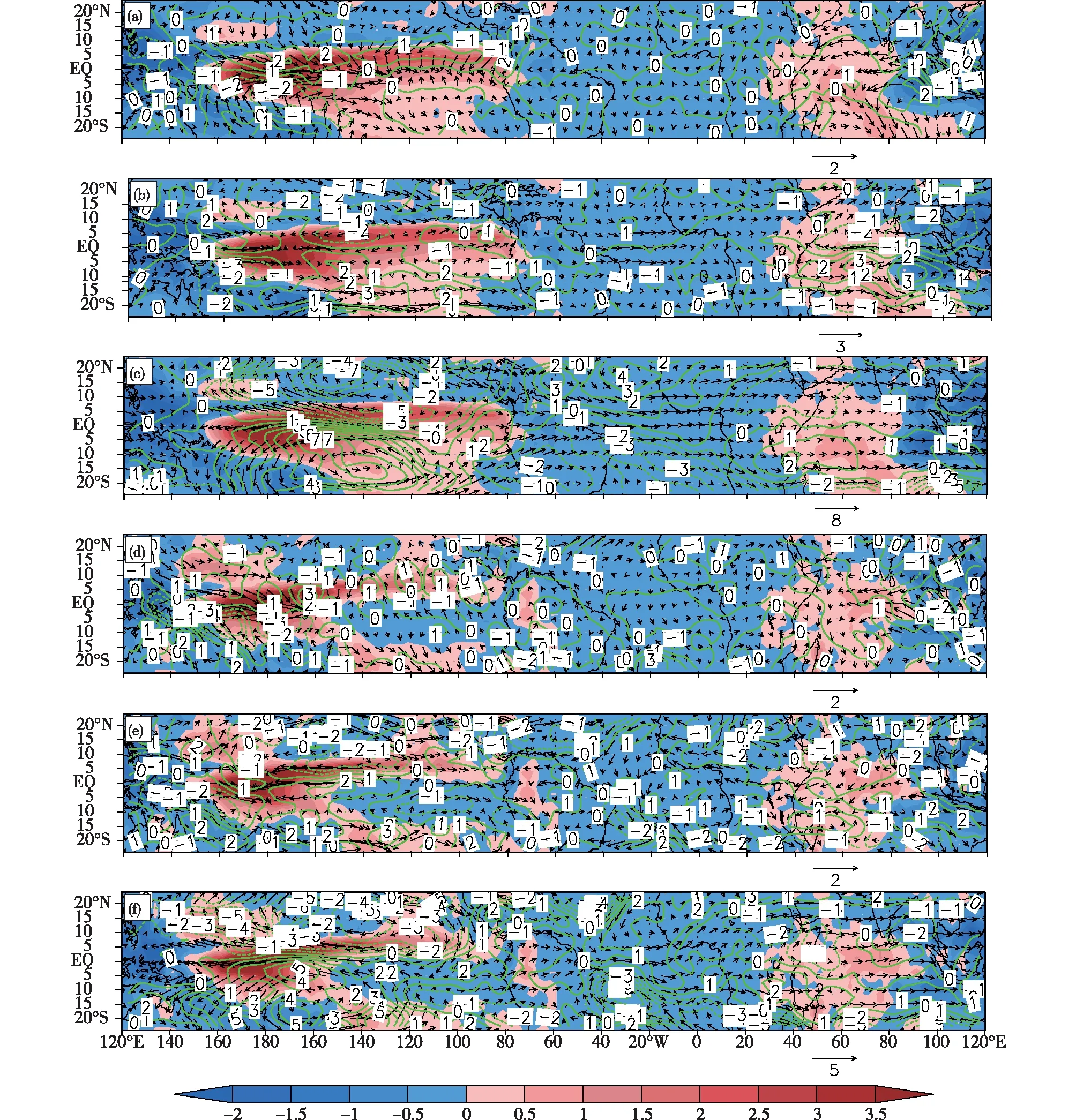

图2 厄尔尼诺样本平均的涡度异常(等值线,单位:10-6 s-1)、降水异常(填色,单位:mm·d-1)、风场异常(箭头,单位:m·s-1)合成图(a.东部型厄尔尼诺1 000 hPa,b.东部型厄尔尼诺500 hPa,c.东部型厄尔尼诺200 hPa,d.中部型厄尔尼诺1 000 hPa,e.中部型厄尔尼诺500 hPa,f.中部型厄尔尼诺200 hPa)Fig.2 Composites of mean vorticity anomaly (isoline, units: 10-6 s-1), precipitation anomaly (colored, units: mm·d-1), and wind anomaly (arrow, units: m·s-1) of El Nio samples (a/b/c. the eastern Pacific El Nio events, d/e/f. the central Pacific El Nio events; a/d. 1 000 hPa, b/e. 500 hPa, c/f. 200 hPa)

3.1 风场异常

东部型厄尔尼诺:在1 000 hPa层面,大气热源西侧即赤道中东太平洋地区为气旋环流,赤道以北径向风是北风并流向赤道,正涡度中心在5°N日界线附近,最大超过2.5×10-6s-1,而赤道以南径向风是南风并流向赤道,负涡度中心在10°S的日界线附近,最大小于-3.0×10-6s-1,而东赤道太平洋也为气旋环流,但是气旋环流强度较弱(图2a);对流层中层500 hPa,大气热源西侧的气旋环流收缩到赤道西太平洋且强度变弱,而赤道东太平洋地区基本为反气旋环流控制(图2b);到对流层高层200 hPa赤道中东太平洋地区为较强的反气旋环流控制,基本呈现赤道对称状态,赤道以北负涡度中心在150°W,15°N附近,最大超过-7×10-6s-1,涡度中心呈东西走向,而赤道以南为正涡度,中心在140°W,15°S附近,最大也超过7.0×10-6s-1,涡度中心呈东南—西北走向(图2c),与HECKLEY and GILL[21]分析结果基本一致,反映了Rossby波斜压性。

图3 厄尔尼诺样本平均的降水异常(填色,单位:mm·d-1)、纬向风异常(等值线,单位:m·s-1)合成图(a.东部型厄尔尼诺1 000 hPa,b.东部型厄尔尼诺500 hPa,c.东部型厄尔尼诺200 hPa,d.中部型厄尔尼诺1 000 hPa,e.中部型厄尔尼诺500 hPa,f.中部型厄尔尼诺200 hPa)Fig.3 Composites of mean precipitation anomaly (colored, units: mm·d-1) and zonal wind anomaly (isoline, units: m·s-1) of El Nio samples (a/b/c. the eastern Pacific El Nio events, d/e/f. the central Pacific El Nio events; a/d. 1 000 hPa, b/e. 500 hPa, c/f. 200 hPa)

纬向风场分布情况:在1 000 hPa层面,赤道中东太平洋地区基本为西风异常,沿赤道从150°E到90°W,120经度为西风异常,沿赤道90°~20°W,70经度为东风异常,另外在东太平洋赤道两侧的热带,各有一个东风带,赤道以北为东太平洋的热带区域,赤道以南面积较小,西风异常的强度与范围明显大于东风异常,最大西风异常出现在日界线附近,最大超过2.3 m·s-1(图3a);而在对流层中层500 hPa,伴随气旋环流向西收缩,西风异常范围同样收缩到170°W以西的赤道中西太平洋,赤道东太平洋地区变为东风异常(图3b);到对流层高层200 hPa,赤道中东太平洋地区基本为东风异常,沿赤道从150°E到90°W,120经度为东风异常,沿赤道90°~20°W为西风异常,另外在东太平洋赤道两侧的热带对称分布着一个西风带,东风异常的强度与范围大于西风异常,最大东风异常出现在150°W的赤道附近,最大超过7 m·s-1(图3c)。

中部型厄尔尼诺:在1 000 hPa层面,中太平洋地区出现气旋性环流,赤道以北为正涡度,中心在2.5°N,160°W附近,最大超过3×10-6s-1,而赤道以南为负涡度,中心在5°S,160°E附近,最大小于-4.0×10-6s-1(图2d);在对流层中层500 hPa,大气热源西侧的气旋环流收缩到赤道西太平洋,且强度变弱,而赤道东太平洋西部为反气旋环流控制,赤道东太平洋东部为气旋环流控制(图2e);到对流层高层200 hPa,赤道中东太平洋地区为较强的反气旋环流控制,基本呈现赤道对称状态,赤道以北负涡度中心在165°W,15°N附近,最大小于-6×10-6s-1,而赤道以南为正涡度,中心在165°W,5°S附近,最大也超过6.0×10-6s-1(图2f)。与东部型相比,低层气旋涡度范围偏小、涡度偏强,但高层反气旋涡度较弱。

赤道纬向风场分布情况:在1 000 hPa层面,赤道太平洋地区出现明显的西风异常,沿赤道从130°E到100°W,130经度为西风异常,沿赤道100°W~0°,100经度跨度为东风异常,另外在东太平洋赤道两侧热带,各有一个东风带,赤道以北为东太平洋的热带区域比赤道以南面积稍大;西风异常的强度与范围明显大于东风异常,最大西风异常出现在165°E的赤道附近,最大超过2.0 m·s-1(图3d);而在对流层中层500 hPa,伴随气旋环流向西收缩,西风异常范围同样收缩到日界线以西的赤道西太平洋,赤道东太平洋西部变为东风异常,赤道东太平洋东部为西风异常(图3e);到对流层高层200 hPa,赤道太平洋地区基本为东风异常,沿赤道从125°E到95°W,140经度为东风异常,沿赤道95°W~0°,95经度为西风异常,另外在东太平洋赤道两侧的热带对称分布各有一个西风带,东风异常的强度与范围明显大于西风异常,最大东风异常出现在170°W,2.5°N附近,最大超过4.5 m·s-1(图3f)。与东部型厄尔尼诺相比,低层西风和高层东风异常的范围均偏大偏西、强度偏弱。

3.2 垂直速度异常

东部型厄尔尼诺:在500 hPa层面,上升运动异常范围与对流性降水范围基本一致、强度明显增强,上升运动异常最大值位于150°W的赤道附近,最大值小于-30×10-3Pa·s-1(图4a),下沉运动异常分别出现在赤道西太平洋、赤道南美洲与大西洋、中东太平洋赤道两侧5°N以北、5°S以南的热带地区; 在200 hPa,上升运动异常范围与500 hPa基本一致,但上升运动异常小于500 hPa层面,上升运动异常最大值位于赤道日界线附近,最大值小于-21×10-3Pa·s-1,下沉运动区域与500 hPa基本一致,上升运动异常明显大于下沉运动(图4b)。

中部型厄尔尼诺:在500 hPa层面,上升运动异常范围与对流性降水范围基本一致,强度明显增强,上升运动异常最大值位于170°W的赤道附近,最大值小于-36×10-3Pa·s-1,下沉运动出现在赤道西太平洋、赤道南美洲与大西洋、赤道两侧5°N以北、5°S以南的中太平洋热带地区,上升运动异常明显大于下沉运动(图4c); 在200 hPa,上升、下沉运动异常范围与500 hPa基本一致,但上升运动异常更强,最大值位于170°E的赤道附近,最大值小于-39×10-3Pa·s-1(图4d)。与东部型厄尔尼诺相比,上升运动范围偏小,但上升运动异常偏强,并且东部型厄尔尼诺上升运动异常最大值位于中层500 hPa,而中部型厄尔尼诺上升运动异常最大值位于高层200 hPa。这与李智玉等[22]研究比较一致,即东部型、中部型厄尔尼诺沃克环流异常流场中发现中部型厄尔尼诺200 hPa上升气流依然较强,而东部型厄尔尼诺200 hPa上升气流较弱。

图4 厄尔尼诺样本平均的垂直上升速度ω异常(单位:10-3 Pa·s-1)和降水异常(填色,单位:mm·d-1)合成(a.东部型厄尔尼诺500 hPa,b.东部型厄尔尼诺200 hPa,c.中部型厄尔尼诺500 hPa,d.中部型厄尔尼诺200 hPa)Fig.4 Composites of mean vertical velocity anomaly ω (units: 10-3 Pa·s-1) and precipitation anomaly (colored, units: mm·d-1) of El Nio samples (a/b. the eastern Pacific El Nio events, c/d. the central Pacific El Nio events; a/c. 500 hPa, b/d. 200 hPa)

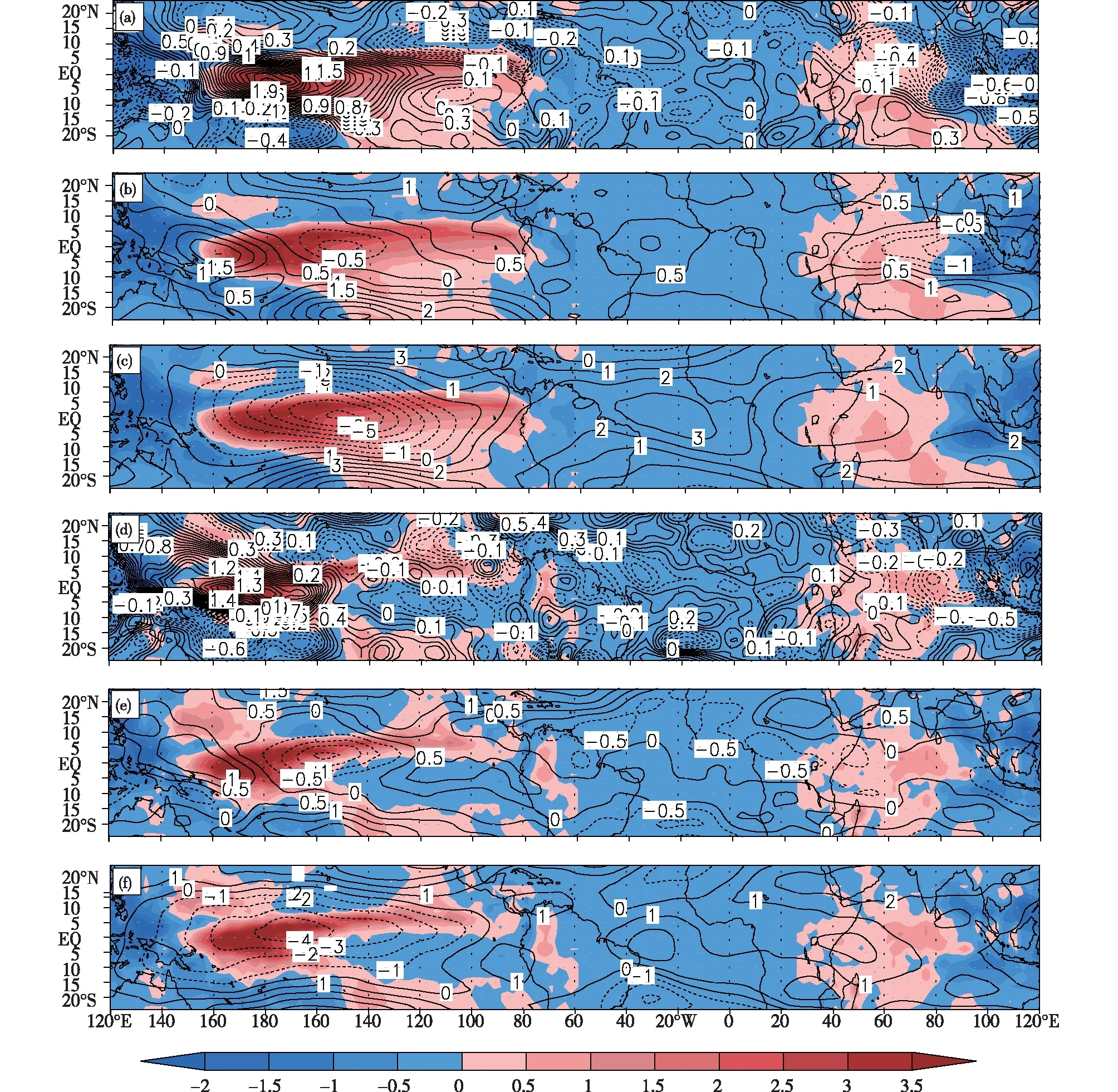

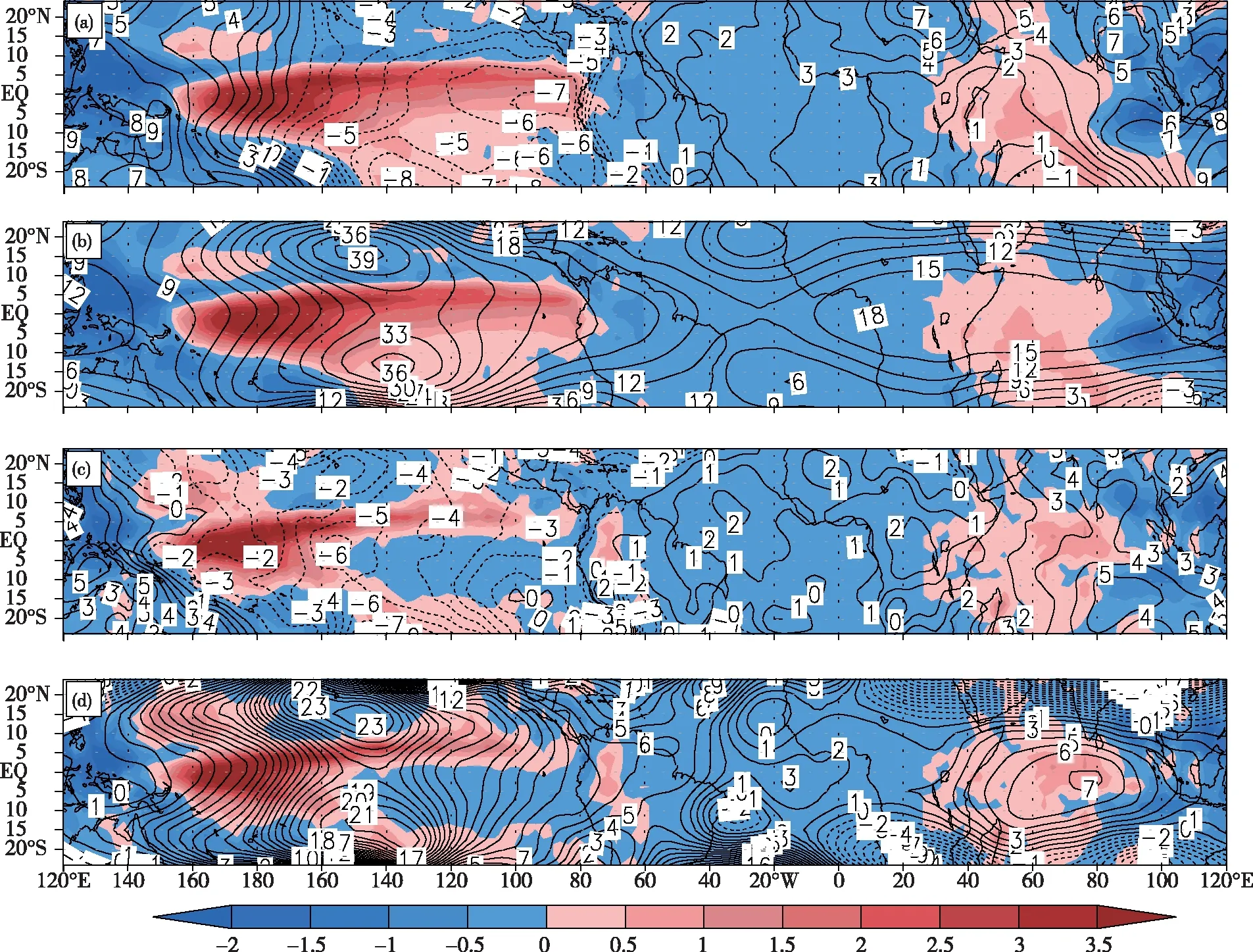

3.3 位势高度异常

东部型厄尔尼诺:在1 000 hPa层面,170°W以东的热带东太平洋均为位势高度负异常,最大负异常中心在90°W赤道附近为-7 gpm,而西太平洋为位势高度正异常,呈现典型的南方涛动模态(图5a),这是由于赤道东太平洋正海温异常加热更加明显(图1a);但在200 hPa处,整个赤道中东太平洋地区为位势高度正异常,并且在150°W,15°N及140°W,15°S附近分别出现位势高度正异常中心,正异常分别达39 gpm、36 gpm以上,也与反气旋环流负涡度中心相对应(图5b、图2c)。

中部型厄尔尼诺:在1 000 hPa层面,160°E以东的热带中东太平洋从20°S~20°N均为位势高度负异常,最大负异常中心在160°W赤道附近,最大为-6 gpm,这与赤道中太平洋正海温异常加热中心相对应(图1c),而西太平洋为位势高度正异常(图5c);在200 hPa层面,整个赤道中东太平洋地区均为较强位势高度正异常,并且在165°W,15°N及165°W,15°S附近分别出现位势高度正异常中心,正异常分别达23 gpm、21 gpm以上,与反气旋环流负涡度中心基本对应(图5d、图2f)。与东部型厄尔尼诺相比,低层、高层位势高度异常均偏弱,这与赤道中太平洋正海温异常偏弱有关。

图5 厄尔尼诺样本平均的位势高度异常(等值线,单位:gpm)和降水异常(填色,单位:mm·d-1)合成(a.东部型厄尔尼诺1 000 hPa,b.东部型厄尔尼诺200 hPa,c.中部型厄尔尼诺1 000 hPa,d.中部型厄尔尼诺200 hPa)Fig.5 Composites of mean geopotential height anomaly (isoline, units: gpm) and precipitation anomaly (colored, units: mm·d-1) of El Nio samples (a/b. the eastern Pacific El Nio events, c/d. the central Pacific El Nio events; a/c. 1 000 hPa, b/d. 200 hPa)

4 结论与讨论

4.1 热源的非对称性

统计1979—2018年厄尔尼诺事件期间月平均热带太平洋SST异常、对流降水异常、大气环流异常特征,发现东部型、中部型厄尔尼诺期间平均大气热源分别出现在赤道中东太平洋和赤道中太平洋,中部型比东部型厄尔尼诺大气热源中心偏西15经距,大气热源整体呈赤道非对称。统计了东部型、中部型厄尔尼诺平均状态南北半球大气热源西侧主体部分热源强度,东部型厄尔尼诺时,赤道以南(160°E~160°W,0°~15°S)格点对流降水强度之和为278 mm·d-1,赤道以北(160°E~160°W,0°~15°N)格点对流降水强度之和为211 mm·d-1,而中部型厄尔尼诺时,赤道以南格点对流降水强度之和为141 mm·d-1,赤道以北格点对流降水强度之和为131 mm·d-1。可见赤道以南热源强度大于赤道以北。

4.2 与理想非对称热源GILL响应的相同特征

在低层热源的西侧出现气旋性环流异常,赤道以北径向风异常为北风,赤道以南径向风异常为南风,赤道纬向风出现西风异常,而热源东侧出现相反的纬向与经向风异常,且西风异常强度大于东风异常;在高层出现和低层相反的大气环流异常。垂直上升速度异常与大气热源相对应,垂直下沉速度异常位于大气热源外东、西两侧及南北两侧。低层热源中心所在的热带区域位势高度为负异常,热源外东西两侧位势高度为正异常,而到高层整个热带区域基本上为位势高度正异常[9,20,23]。

例如东部型、中部型厄尔尼诺期间在1 000 hPa层面,热源西侧出现赤道外南、北半球对称的气旋环流异常,赤道以南气旋涡度大于赤道以北,其中东部型厄尔尼诺期间,南、北半球的涡度中心均在日界线附近,而中部型厄尔尼诺时,赤道以北正涡度中心在2.5°N,160°W附近,而赤道以南的负涡度中心在5°S,160°E附近。之所以出现赤道以南气旋涡度大于赤道以北,与赤道以南热源强度大于赤道以北相对应。随着高度升高,气旋环流逐渐减弱,到200 hPa,东部型、中部型厄尔尼诺期间,赤道中东太平洋均呈现赤道对称的反气旋环流控制,但与东部型比较,中部型厄尔尼诺期间低层气旋涡度范围偏小、涡度偏强,高层反气旋涡度较弱。东部型、中部型厄尔尼诺期间在低层,热源的西侧均出现西风异常,东侧为东风异常,西风异常的强度大于东风异常,且东部型西风异常的强度大于中部型,这与WANG et al.[24]研究结果一致。

东部型厄尔尼诺在中层上升运动异常位于赤道中东太平洋,下沉运动出现在热源外东西两侧及中东太平洋赤道两侧5°N以北、5°S以南的热带地区,到高层上升运动异常强度有所减弱;而中部型厄尔尼诺在中层上升运动异常位于赤道中太平洋,下沉运动出现在热源外东西两侧及赤道中太平洋5°N以北、5°S以南的热带地区,到高层上升运动异常值达到最大。呈现出纬向双Walker环流,即热源处气流上升,到高层分别流向西太平洋及南美洲、大西洋下沉,径向出现双哈得来(Hadley)环流即热源处气流上升,到高层分别流向南北半球热带下沉。相应地,在低层中东太平洋位势高度为负异常,而西太平洋、南美洲及大西洋为位势高度正异常;到200 hPa层面,整个赤道中东太平洋地区均为位势高度正异常,并且在赤道两侧15°N、15°S分别出现位势高度正异常中心,中心位置与反气旋环流涡度中心对应,同时也与Hadley环流下沉运动异常中心相对应。

4.3 与理想非对称热源GILL响应的不同特征

由于Kelvin波速度是Rossby波的3倍,因此理想热源东侧的Kelvin波活动区大于西侧的Rossby波活动区[9,20,23]。而实际上东部型、中部型厄尔尼诺期间在低层西风异常的范围大于东风异常,在高层,东风异常的范围大于西风异常,这可能是由于南美洲安第斯山脉平均海拔高度在3 900 m左右,对Kelvin波有阻挡作用所致,原因还有待进一步深入研究。