强台风“菲特”(1323)极端降水研究进展

2021-04-15秦思姚美任福民李国平

秦思,姚美,任福民,李国平

(1.成都信息工程大学大气科学学院,四川 成都 610225; 2.中国气象科学研究院灾害天气国家重点实验室,北京 100081)

引言

台风(热带气旋)是最强的降水系统,中国乃至全球的强降水记录都是由台风创下的[1];台风极端降水通常会造成巨大的经济损失和人员伤亡[1-2]。 1323号强台风“菲特”(FITOW)是典型的台风极端降水个例,其降水强度大、范围广,给浙闽等地带来十分严重的洪涝灾害。

大量的研究[3-6]表明,台风极端降水是登陆台风在内部结构变化过程中与不同尺度天气系统及下垫面相互作用下的结果。针对“菲特”的极端降水有许多研究:YU et al.[7]详细研究了“菲特”,包括大规模的环流、路径、对流结构、强度和降雨;王晓等[8]研究指出在台风“菲特”影响期间,日降水量、小时雨强、过程降水量都有相当大范围达到了极端降水级别;DONG et al.[9]利用WRF模式对“菲特”的边界层结构和降水进行了研究,加深了对行星边界层方案与台风暴雨物理关系的认识;XU et al.[10]对台风“菲特”的模拟试验发现云微物理作用中水云与冰云对“菲特”降水产生辐射效应的物理过程;BAO et al.[11]对“菲特”极端降水的诊断分析指出,极端降水是多尺度相互作用的结果,其中4类环境因子——中层湿位涡输入增强、低层东风暖湿入流、中层来自台风“丹娜丝”的入流和中高层来自中纬度槽的位涡输入增强——对极端降水的形成起到重要作用。

现有对台风降水研究回顾主要是综合性的[12-18],针对极端降水个例台风的研究回顾较少[19]。前面分析显示,尽管关于“菲特”极端降水有不少研究,但缺乏专门的研究进展总结,因而,本文对“菲特”极端降水的研究进展进行回顾,以期较全面地总结“菲特”极端降水的形成机理,认识不同物理因子在其极端降水形成中的作用,增强台风极端降水的机理认识。

1 “菲特”极端降水特征

“菲特”于2013年9月30日20时在菲律宾以东洋面发展,是2013年第23号热带风暴。“菲特”最初沿西北偏北方向移动,并于10月1日在西北太平洋洋面上逐渐增强为强热带风暴,10月2日增强为台风,3日增强成为强台风。10月4日之前,“菲特”最初是沿西北偏北方向移动,在4日20时之后,“菲特”转而西折,向西北偏西方向移动,致使其登陆点不断向南调整。7日01:15在福建省福鼎市沙埕镇沿海登陆,登陆时中心附近最大风力14级(42 m·s-1),中心最低气压为955 hPa。“菲特”在陆地上迅速减弱并向西南转向,最终于7日03时消散,中国气象局在10月7日对其停止编号。

1.1 强度与灾害

“菲特”登陆强度历史罕见,强度减弱快,影响范围广,引发灾害重。“菲特”登陆时风大雨强,中心附近最大风力高达14级(42 m·s-1),是自1949年以来10月登陆我国大陆强度最强的台风。在登陆当天强度迅速减弱,仅用8 h从强台风减弱为热带低压,环流中心难以确定,但其残涡仍给福建、浙江、上海、江苏、安徽、江西等地造成强降水。受“菲特”影响,浙闽大部地区交通运输、电力和通信中断。据统计,福建、浙江、上海和江苏受灾人员有1 216万人,并且有140.8万人紧急转移;有64.7万hm2农作物受灾,其中绝收8.17万hm2;房屋倒塌6 000余间,严重损坏6 000余间,还有11.6万间一般损坏;直接经济损失631.4亿元,为近十年来单个台风直接经济损失最重。

1.2 降水

“菲特”降水极端性强;强降水中心有两个,分别对应着降水的两个阶段[8]。台风“菲特”对我国大陆的降水影响从10月5日开始,至10月9日结束(图1)。登陆过程中,江苏东南部、上海、浙江北部和福建东北部等地降水量为200~350 mm,而在浙江北部和东部部分地区高达400~600 mm,其中浙江安吉天荒坪最大累计降水量达1 056 mm[20-21]。在浙江省以及上海地区的大范围区域,小时雨强、日降水量以及过程降水量达到了极端降水级别,余姚和奉化这两个站点的降水甚至达到了各自的历史极值[8]。“菲特”影响期间,降雨强度大,雨量高度集中;从时间分布看,降雨主要集中在10月 6—8 日;从空间分布看,雨量主要集中在靠近沿海地区[22-23]。此次降水过程有2个暴雨中心——浙闽交界处和杭州湾一带,分别对应着两个降水阶段:第一阶段降水时段集中在登陆前后(6日20时—7日20时),强降水中心在其登陆点附近浙闽交界处和杭州湾一带[24](图1b),主要是由“菲特”本体及外部雨带产生,使得浙江大部分地区、安徽等地出现暴雨,其中浙江省会杭州累计降雨量达到246.4 mm,突破当地单日降雨极值;第二阶段(7日20时—8日20时)强降水中心位于杭州湾一带(图1c),在浙江宁波和嘉兴等地出现大暴雨以上降水,浙江海宁出现特大暴雨,日降水量达 260.5 mm[8]。

图1 台风“菲特”的逐日降水量图(a. 10月5日20时—6日20时,b. 10月6日20时—7日20时,c. 10月7日20时—8日20时,d. 10月8日20时—9日20时;填色,单位:mm;红色台风符号:逐日降水量图对应时间段的“菲特”移动路径,黑色台风符号:“菲特”移动路径;引自王晓等[8])Fig.1 Daily precipitation observation of Typhoon FITOW (a. from 20:00 BST 5 to 20:00 BST 6, b. from 20:00 BST 6 to 20:00 BST 7, c. from 20:00 BST 7 to 20:00 BST 8, d. from 20:00 BST 8 to 20:00 BST 9 October; colored, units: mm; red typhoon symbol for track of FITOW in daily precipitation chart at corresponding time, black typhoon symbol for track of FITOW; Credit: WANG et al.[8])

2 “菲特”极端降水形成机理

近几十年来,我国许多学者从不同角度针对台风暴雨的影响因子及形成机理进行了回顾和总结[12-18]。陈联寿[3]指出,登陆台风强降水问题主要与三个方面的因子有关:1)登陆台风与环境大气的相互作用;2)下垫面强迫作用;3)登陆台风内部动力和结构影响。本节从环境条件、地形作用、台风内部结构影响对2013年超强台风“菲特”产生极端降水的形成机理进行总结。

2.1 环境因子对“菲特”极端降水的影响

2.1.1 充沛的水汽

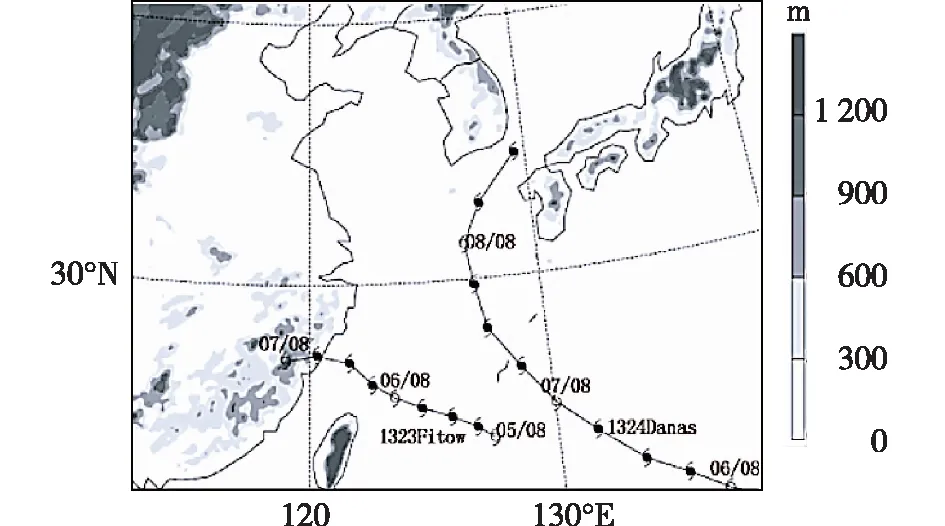

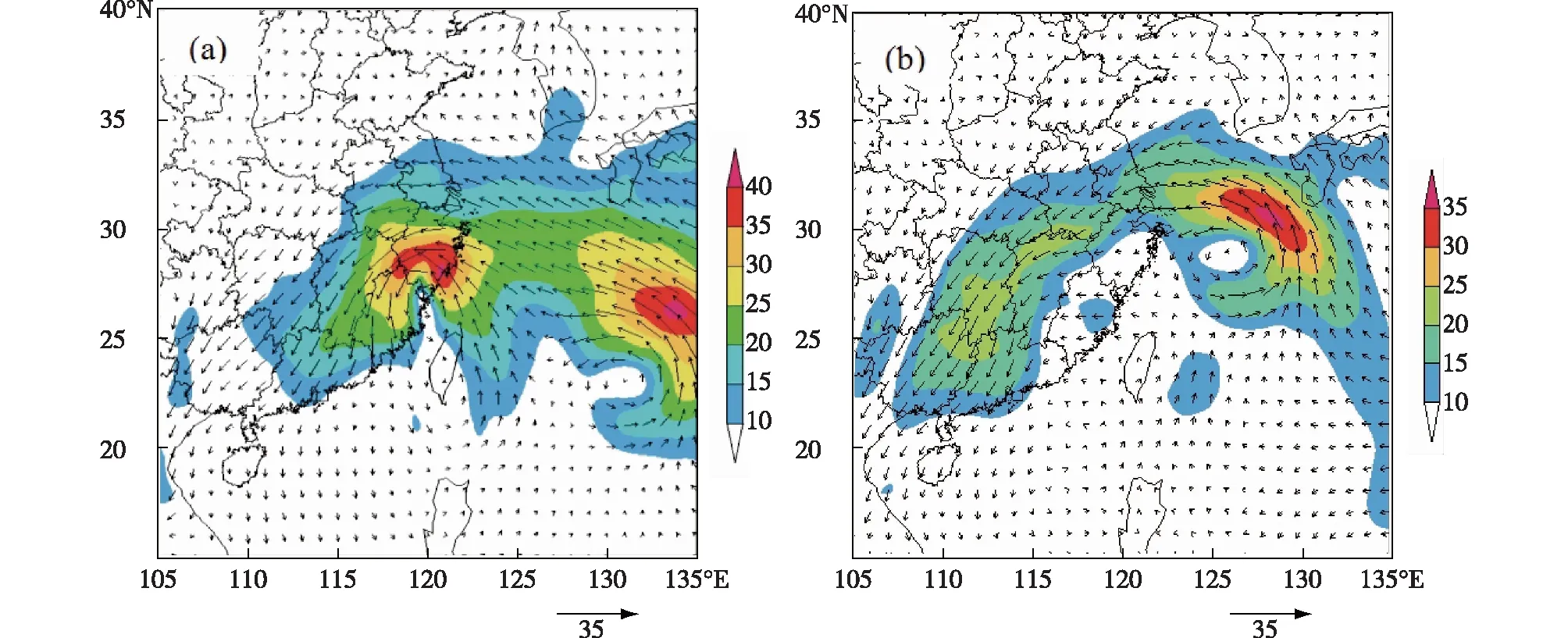

双台风作用带来充沛的水汽。在“菲特”登陆期间,其东侧正好存在超强台风“丹娜丝”(图2),双台风的形势有利于“菲特”的登陆与维持。“菲特”与“丹娜丝”之间的双台风相互作用,即藤原效应[25],在6—7日最为明显,两个台风在靠近的过程中产生互旋,使“菲特”环流长时间在浙闽交界处滞留[26]。“丹娜丝”的北上,使得太平洋副热带高压无法直接南下而位置偏北,之后“丹娜丝”引导偏南气流北上,副热带高压东退再逐渐南下[27],“菲特”环流减弱,与“丹娜丝”共同形成一个大范围低压区,与之对应的200 hPa高空上,有一西南—东北走向的急流带,高空强的风速辐散,促进气流的上升运动[28]。源源不断的水汽供应是强降雨形成的重要条件[29],在“菲特”登陆前,水汽通量大值区在台风中心附近分布较为均匀[30]。“菲特”在登陆活动期间的强降水过程分为两个阶段,第一阶段的降水发生在6—7日,主要是由“菲特”本体降水所引起的[31],造成这个阶段降水的水汽来自“菲特”南侧的偏南气流以及“菲特”东侧的偏东气流[32]与“丹娜丝”带来的偏东气流(图3a),为台风暴雨提供了充足的水汽条件[33];第二阶段发生在7—8日,“菲特”开始消散,强降水在“丹娜丝”的存在下得以维持[27],“丹娜丝”移动到30°N附近,对浙江、上海等地区的偏东气流有正的贡献,使对流层低层的辐合和锋生加强[34]。造成第二阶段降水的通道有两条,主要是来自“丹娜丝”的偏东气流(图3b),向降水区域输送了73.5%的水汽,对强降水的水汽条件至关重要[33]。姚丽娜等[35]研究表明,在10月7日浙江东北部、江苏东南部等区域的大暴雨中,“菲特”和“丹娜丝”都起了重要作用,“丹娜丝”的活动在一定程度上有利于副热带高压南侧偏东气流的维持和加强[36],“丹娜丝”与“菲特”以水汽通道为枢纽,通过东风气流相连,向内陆输送源源不断的水汽和能量[37],增强了台风“菲特”的水汽通量输送,强降水列车效应明显[38]。“丹娜丝”台风外围的偏东气流不仅为“菲特”的极端降水提供水汽输送,而且还激发了中小尺度对流系统的产生,进一步为暴雨的发生提供有利条件[39]。

图2 强台风“菲特”与超强台风“丹娜丝”的路径(时间间隔为6 h)以及地形(阴影区域海拔高度大于300 m)分布(引自刘建勇等[34])Fig.2 Tracks of strong typhoon FITOW and super typhoon DANAS (time interval: 6 h) and terrain (shaded area for altitude above 300 m) distribution (Credit: LIU et al.[34])

图3 2013年10月7日02时(a)和8日02时(b)850 hPa水汽通量(填色,单位:g·hPa-1·cm-1·s-1)分布(引自谢惠敏等[33])Fig.3 Distribution of water vapor flux (colored, units: g·hPa-1·cm-1·s-1) at 850 hPa at 02:00 BST 7 (a) and 02:00 BST 8 (b) October 2013 (Credit: XIE et al.[33])

2.1.2 弱冷空气

冷空气侵入台风环流或倒槽可以增加台风降水[40]。谢惠敏等[33]分析表明,在强降水地区附近,低层风场和温度场呈东北—西南走向分布,等温线密集并且有明显的东北风南下,即存在冷空气南下,与此同时,河套附近西风槽东移,槽后西北气流引导冷空气由低层扩散南下。8日02时,低层31°N以南有明显的平均假相当位温最大值中心,在以北是明显的最小值中心(图4),冷空气造成的大气斜压结构十分明显。姚丽娜等[35]指出,在台风倒槽的东风急流输送下,底层的暖湿气流北上,与北方南下的相对较冷的气团相遇,从而在杭州湾附近地区交汇,局地产生锋生、对流不稳定加大,在对流层低层形成中尺度辐合线,并稳定维持在杭州湾一带,为第二阶段暴雨提供了有利的形势背景。低层弱冷空气的渗透进一步加强了低层辐合流入并促进了对流不稳定能量的释放,使得暖湿空气的抬升运动增强,有利于降水发生发展[26, 38]。

图4 2013年10月8日02时纬带(119°~123°E)平均的假相当位温(等值线,单位:℃)高度-经向剖面(引自谢惠敏等[33])Fig.4 Height-meridional section of mean pseudo-equivalent potential temperature (isoline, units: ℃) over zonal belt from 119°E to 123°E at 02:00 BST 8 October 2013 (Credit: XIE et al.[33])

2.1.3 台风倒槽

台风倒槽在有利的环流配置下易产生暴雨[41-42]。在“菲特”影响的整个强降水过程中,浙闽及其东部沿海始终有台风倒槽维持。在强降水第一阶段,台风倒槽由“菲特”和“丹娜丝”共同构成。“菲特”结构存在明显的不对称性,其外围云系,特别是北面云系覆盖范围广阔,发展非常强盛,台风倒槽顶部向北一直延伸到江苏南部地区,主要降水云系位于台风中心及以北地区[21];台风眼区位于浙闽交界处,杭州湾一带处在台风外围的螺旋云带中[43],与此同时,浙江上空大部分地区出现高层强辐散、低层强辐合,对流发展强盛,为其强降水的产生创造了有利条件[31, 44]。在强降水第二阶段,台风倒槽主要由“丹娜丝”低压外围的水汽和动量向西输送维持。“菲特”残留云系与高空冷槽结合成为西风槽云系,“丹娜丝”受其影响,西北侧的外围环流由东北风部分转为偏东气流,另一部分转为东南风汇入“菲特”,使倒槽残留云系得以从浙江西部再次横扫浙江北部,并且有足够的水汽补给和动力辐合,倒槽内形成在杭州湾一带的强降水。可见,台风倒槽长时间维持对暴雨形成也至关重要[21,31]。

2.1.4 垂直风切变

在影响台风生成和发展的主要因子中,环境流场垂直风切变也是一个重要因子。环境风垂直切变的大小取决于积云对流产生的加热能否在中上层集中,从而形成和维持明显的暖心结构。由“菲特”环境风垂直切变及台风强度的时间演变(图略)来看,台风强度和垂直风切变的变化规律基本一致,有很好的对应关系[26]。风切变会影响对流不对称在台风中的位置,以及中尺度对流系统的组织。BAO et al.[11]指出当台风在接近中国沿海地带登陆时,其风切变不大,约为10 m·s-1,对台风的强度未造成较大影响。但在登陆之前,这种切变有利于对流发展,“菲特”环境的演变有利于北部雨带的发展,这在降水中发挥了重要作用。另有一些研究[45]证实,台风登陆过程中环境风的垂直切变对台风强度变化仍起重要作用。台风“菲特”西行的过程中,强的上升运动位于台风北侧,台风迅速减弱后,在浙江中北部还维持着上升运动;持续的上升运动为浙江中北部地区暴雨的发生、发展提供了必要条件。

自适应的滤波方法十分多样化,其中较为常用的有贝叶斯法、极大似然法、相关法,在这之中,最为基础和重要的则是相关法,而相关法又可以根据实现过程的不同进一步分为输出相关法和新息相关法。

2.1.5 高空急流

许映龙等[20]分析指出,高层急流入口处右侧的“抽吸”作用是“菲特”北部强降水发生的重要动力机制。热带气旋在接近高空西南急流时,加剧了热带气旋上空的流出气流,“菲特”北侧地区位于高空急流入口处右侧的强辐散区,槽前槽后都有大于45 m·s-1的急流区,高层强辐散作用使得低层减压,上升作用加强,导致台风倒槽的产生,有利于强降雨的发生[34];在对流层低层,双台风互旋作用下的偏东气流加强,将充沛的水汽和能量向浙江东部输送,为“菲特”在近海维持强台风提供了热力输送[32]。高低空急流的配置,产生了动力场的耦合作用,加强了台风对流活动,对“菲特”在近海强度的维持起到了重要作用,促进了向降水区的水汽和动量的输送,导致降水增幅[33]。

2.2 地形对“菲特”降水的增幅作用

DONG et al.[46]对登陆中国的热带气旋产生降水增强的原因进行了研究分析,揭示了登陆热带气旋降水的增强与复杂地形有关。通常,在迎风坡一侧,地形对暴雨的增幅作用非常明显,在“菲特”影响期间,安吉的天荒坪在浙江省内过程雨量高达1 056 mm,地处“菲特”移动方向的右前方,其站点海拔高度为725 m,山坡呈东西走向,山坡南侧受“菲特”带来的东到东南风气流影响,山坡北侧受“丹娜丝”东到东北风气流影响,两支气流在天荒坪附近交汇,地形增幅作用下在山坡两侧形成辐合抬升,导致天荒坪站出现了历史罕见的大暴雨[21]。

中小尺度地形通过强迫抬升和喇叭口地形的辐合作用使降水大为增强[19]。杭州湾地区呈喇叭口形状,其地形北低、南高、西高,当有偏东气流时,因为其地形特殊,杭州湾内各站点的风速有时候偏大,气流在迎风坡爬升,风速增强,喇叭口地形具有收缩辐合作用,从而使气流抬升,造成浙北出现强降水,在杭州湾的西侧,出现了大范围的强降水,降水量达350 mm以上,强雨带呈西北—东南走向。边界层内迎风坡抬升以及地形辐合抬升对降水的增幅作用都极其明显,在杭州湾的南侧是余姚,而余姚的南侧是呈南北向的四明山系,当偏东气流进入余姚后,地形使其辐合增强,在地形的抬升作用下,余姚出现强降水[28]。

图5 过121°E湿位涡垂直分量MPV1(等值线,单位:PVU,1 PVU=10-6 m2·K·s-1·kg-1)经向垂直剖面图(a. 7日02时,b. 8日02时;引自周福等[28])Fig.5 Meridional vertical cross section of MPV1 (isoline, units: PVU, 1 PVU=10-6 m2·K·s-1·kg-1) along 121°E (a. 02:00 BST 7, b. 02:00 BST 8 October 2013; Credit: ZHOU et al.[28])

2.3 “菲特”内部条件对极端降水的影响

云微物理过程会影响台风的降水率和强降水区域[47],自BRAHAM[48]以来,降水效率已经研究了60多年,是云微物理过程与地表降水以及水汽大尺度辐合相结合的重要物理参数。

XU et al.[49]沿着“菲特”降雨中心粒子的轨迹分析了地表降水收支和云微观物理收支以及降水效率。对云微物理收支的分析表明,雨滴吸积了云水;降水收支表明,水汽向降雨中心的输送主要是雨滴的迁移,是由雨滴吸积云水和霰化雨滴所支撑。在地面降水收支和云微观物理收支中,降水效率主要取决于水汽的损失/辐合,水汽辐合和凝结是降水的主要来源。与此同时,XU and LI[50]采用三维WRF对台风“菲特”进行模拟,将降雨分为对流云降雨和层状云降雨。在对流区域上,水汽辐合产生凝结,通过雨积云水,为对流降水提供补给,支持雨滴向层状区域的输送;在层状区域上,降雨的主要来源是霰的融化和对流区雨滴的迁移。同时指出对流云降水的雨强明显大于层状云降水的雨强,而在整合期,因为层状云降水的面盖度大于对流云降水的面盖度,层状云降水对总雨量的贡献较大。

此外,基于湿位涡(MPV)[54]这一重要诊断量,周福等[28]指出,在“菲特”影响期间,对强降水中心所在纬度(121°E)做湿位涡经向垂直剖面(图5)发现:第一降水阶段,7日02时27°~31°N的浙江省大部分700 hPa以上的中高层区域湿位涡垂直分量(MPV1)为正值,说明该区域上空对流稳定,而26°~28°N及30°N附近低层有两个负值中心,对流不稳定强,这种正负中心区垂直叠加的配置有利于暴雨发生发展,对应着浙闽交界处及杭州湾一带的强降水中心。第二降水阶段,7日20时低层有弱冷空气侵入,8日02时,低层的MPV1由负值向正值过渡,负值区移向30°N附近,热力结构的改变使得垂直涡度显著增大,导致上升运动加强,产生强对流,有利于强降水的发生,对应着杭州湾一带的强降水。由降水的两个阶段MPV1变化可知,强降水中心上空MPV1分布自低层到高层呈现出负正结构,这种配置使低层低涡系统得到发展,有利于降水加强。而且强降水中心随MPV1正负过渡带移动而移动,可见MPV1分布对强降水落区有很好的指示意义。

3 结语

针对“菲特”极端降水的形成机理,本文从双台风作用带来充沛的水汽、弱冷空气、台风倒槽、垂直风切变、高空急流等环境因子影响,地形增幅作用,台风内部的云微物理过程等方面进行研究回顾总结。

台风“菲特”登陆强度强、降水强度大、范围广。“菲特”在登陆期间的强降水过程主要分为两个阶段,第一阶段是台风环流本身(倒槽)及其外围环流引起的,在双台风和高空急流作用下,给台风登陆点附近的浙闽交界处及杭州湾一带带来强降水。第二阶段主要由“菲特”残留云系、“丹娜丝”外围偏东气流以及低层弱冷空气渗透共同影响造成的,在高低空急流配置及杭州湾一带的喇叭口地形等有利条件下,造成了杭州湾一带的强降水。

总的来说,“菲特”极端降水机理主要表现在以下几个方面:1)超强台风“丹娜丝”的存在,为台风“菲特”两个阶段的强降水提供源源不断的水汽;在强降水第二阶段,与冷空气的相互作用,引发中小尺度系统发展。双台风作用是“菲特”极端降水的关键物理因子。2)地形增幅作用是浙江安吉天荒坪、余姚等地出现历史性强降水的重要原因。3)水汽辐合和凝结与霰的融化和对流区雨滴的迁移是暴雨增幅的内部因素。

尽管如此,“菲特”极端降水形成机理仍存在有待深入研究之处。在“菲特”极端降水形成过程中,短历时强降水如小时强降水的存在至关重要;以往研究对小时强降水稍有涉及[8, 33],但未探究其特征及形成机理,特别是短历时强降水与中小尺度系统演变之间的发生发展关系,这是一个值得深入研究的方向。

目前对于台风降水预报,数值模式对极端降水预报能力还十分有限。一方面台风极端降水是小概率的强天气事件,数值模式预报目前的理论和技术基础对小概率的强天气事件的预报能力是有限的;另一方面台风极端降水机理研究是一个长期的过程,因而,如何让机理研究更好地与预报结合,换言之,机理研究如何促进预报的改进,是值得深入探索的。