2020年5月17日和6月1日山东强冰雹风暴双极化特征分析

2021-04-15刁秀广

刁秀广

(山东省气象台,山东 济南 250031)

引言

冰雹,特别是强冰雹,是暖季时常发生的致灾性强对流天气之一,往往会严重影响农业、交通和工业生产等,甚至会威胁到人类生命安全。因此,诸多学者从冰雹的形成机制、时空分布、数值模拟、中尺度特征、风暴演变及短时临近预报技术等方面进行了大量深入细致的研究工作。对于冰雹的探测与预警,天气雷达具有独特优势,特别是双偏振技术的应用,更有助于冰雹的识别。雷达探测表明,高悬的强回波、65 dBZ或以上强度的强回波、三体散射、旁瓣回波、超级单体风暴的有界弱回波区等,是识别直径2 cm或以上强冰雹的主要特征[1-5]。随着探测技术及计算机技术的发展,美国学者开发了WSR-88D雷达探测系统的冰雹探测算法,主要是基于反射率因子与0 ℃、-20 ℃层高度的任意尺寸的冰雹概率、强冰雹概率及最大预期冰雹尺寸算法,并与风暴单体识别和跟踪算法(SCIT)相关联[6-7]。WSR-88D雷达系统双偏振改造升级后,开发应用了基于双偏振参量的水凝物分类算法(hydrometeor classification algorithm,HCA)及相关产品,包括冰雹和大冰雹识别[8-11]。诸多研究表明,冰雹的差分反射率(ZDR)值随着冰雹大小、形状和冰雹外液态水的多少而会有较大变化,相关系数(correlation coefficient,CC)随冰雹干湿程度及规则程度有较大变化,差分相移率(KDP)也与冰雹干湿程度及形态分布有关。冰雹在下落时杂乱无章地翻滚,在统计意义上类似于球形,所测得的ZDR接近于0[11-14]。对于融化时的小冰雹(直径小于20 mm),由于水膜的作用,其ZDR可以达到或超过大雨滴(>3.00~4.00 dB),对于不适用于瑞利散射的特大冰雹(直径45~70 mm),其ZDR为负值[15-18]。对于干冰雹,类似于纯净液态雨滴,CC非常高,对于湿冰雹,CC会出现降级(<0.950),对于特大冰雹,特别是在-20~-10 ℃之间的湿增长区及近地面附近,CC会迅速下降(<0.850)[17,19-20]。对于球形冰雹或翻滚状态的冰雹,KDP为0,对于特大冰雹,KDP会出现负值,对于融化时的小冰雹与液态雨滴的混合相态,常会出现大的KDP值,有时会超过6.0~8.0 (°)·km-1[17,21-22]。

目前,随着国内新一代天气雷达双偏振技术改造升级工作的进展,双偏振雷达应用研究工作方兴未艾[23-27],对提高强降雨和冰雹等灾害性天气的监测预警能力打下了基础。目前的应用研究主要以冰雹、强降雨、超级单体等强对流风暴个例分析为主[28-37]。由于风暴类型及风暴结构的差异性(包括地区差异和季节差异),对于研究中发现的有关强冰雹的一些结论是否适用于其他地区,还需较多个例、较大样本的量化分析与研究。王洪等[38]对S波段双偏振雷达观测到的华南春季一次超级单体风暴分析表明,大雹粒子翻滚使低层冰雹区具有水平反射率因子高(>50 dBZ)、差分反射率低(-1.00~0.50 dB)的特征,雨和冰雹的混合导致了相关系数的下降(<0.900)。刘红亚等[39]对WSR-88D双偏振雷达探测到的长江下游一次春季冰雹风暴的分析指出,未融化的冰雹在低层强回波区形成ZDR洞(0 dB左右),冰雹区的相关系数CC低至0.800左右。林文等[40]对不同强度强对流云系S波段双偏振雷达观测分析表明,利用KDP的缺值搭配水平极化反射率因子(ZH)高值可以定位云中的大冰雹区。总之,通过偏振量的组合可以识别冰雹,而且升级后的S波段双偏振雷达系统提供了基于模糊逻辑算法的水凝物分类产品(HCL),但仅包含冰雹的识别,缺少大冰雹和特大冰雹的识别。因此,需要针对性地开展大冰雹和特大冰雹的偏振特征研究。

2020年5月17日和6月1日,山东出现较大范围的强对流天气,特别是多地强冰雹天气造成了严重经济损失。利用济南、青岛和烟台S波段双偏振多普勒天气雷达资料,并结合常规气象观测资料、区域气象观测站(简称“区域站”)资料,对这两次灾害性天气过程的关键环境物理量、风暴低层强冰雹区双偏振量分布、三体散射、旁瓣回波偏振特征、波束非均匀填充、特大冰雹衰减偏振特征等进行了分析,期待能够进一步加深一线预报业务人员对强冰雹偏振特征的认识,为强冰雹天气临近预警提供技术参考依据。

1 天气实况及环境物理量

1.1 天气实况

受冷涡影响,2020年5月17日下午至夜间山东全省出现大范围强对流天气。德州、滨州、东营、济南、泰安、济宁、枣庄、临沂、淄博、潍坊、青岛、烟台、威海和日照14市出现冰雹。强冰雹主要出现在潍坊东部和烟台、青岛地区,冰雹最大直径达60 mm,出现在莱西市。全省大部地区出现8~10级雷雨大风,11个观测站出现11级以上极大风,国家级地面气象观测站(简称“国家站”)最大风速34.6 m·s-1(临沂站),区域站最大风速36.6 m·s-1(日照岚山港务局),半岛地区最大风速30.4 m·s-1,出现在莱西市河头店区域站。

受高空槽和低层切变影响,2020年6月1日下午至夜间全省大部地区出现对流天气,部分地区伴有8~10级雷雨大风和短时强降水,济南市区、平阴和长清,德州夏津、庆云、齐河和禹城,聊城高唐,东营市区、河口、利津和垦利,泰安市区和新泰,临沂蒙阴,烟台莱州,出现冰雹。强冰雹主要出现在德州夏津至临沂蒙阴一线,同时聊城市高唐县三十里铺、济南市长清区马山炮点和泰安市泰山区邱家店3个区域站出现11级大风,极大风速分别为30.2 m·s-1、31.8 m·s-1和30.4 m·s-1。

1.2 环境参数

2020年5月17日08:00(北京时,下同)和20:00青岛探空环境物理量(表1)显示,对流抑制能量(convective inhibition energy,CIN)较大,对流有效位能(convective available potential energy,CAPE)较小。用08:00探空资料订正到17:00(雷暴形成前2 h左右)昌邑、平度至莱西一带,CAPE值在700~1 300 J·kg-1之间。风暴影响前虽然CAPE偏弱,但抬升指数(lifting index,LI)和沙氏指数(Showalter index,SI)均具较小的负值。850 hPa与500 hPa温差较大,低层湿度较大。0~3 km和0~6 km 有强垂直风切变(vertical wind shear,VWS),利于强对流天气的出现。

2020年6月1日08:00济南探空环境物理量(表1)显示,LI和SI均具有大的正值,CAPE值为0,湿层较为浅薄(700 hPa湿度较大,其上层和下层湿度较小)。850 hPa与500 hPa温差(Δt)较大,订正后的对流有效位能CAPE(订正到风暴影响前2 h,15:00,齐河至泰安一线强冰雹路径上)具有中等强度,同时具有强垂直风切变,利于组织性强的风暴发展与维持。

两次强对流天气环境物理量相同之处是具有大的Δt、强的垂直风切变、中层较干。低层暖湿,中层干冷,利于不稳定能量的累积。0~6 km强的垂直风切变利于组织性强的对流风暴的产生,0~3 km强的垂直风切变利于破坏性大风的产生。5月17日湿球0 ℃层高度较低,冰雹下降过程中融化的时间较短,更利于地面强冰雹的出现。

2 风暴演变特征

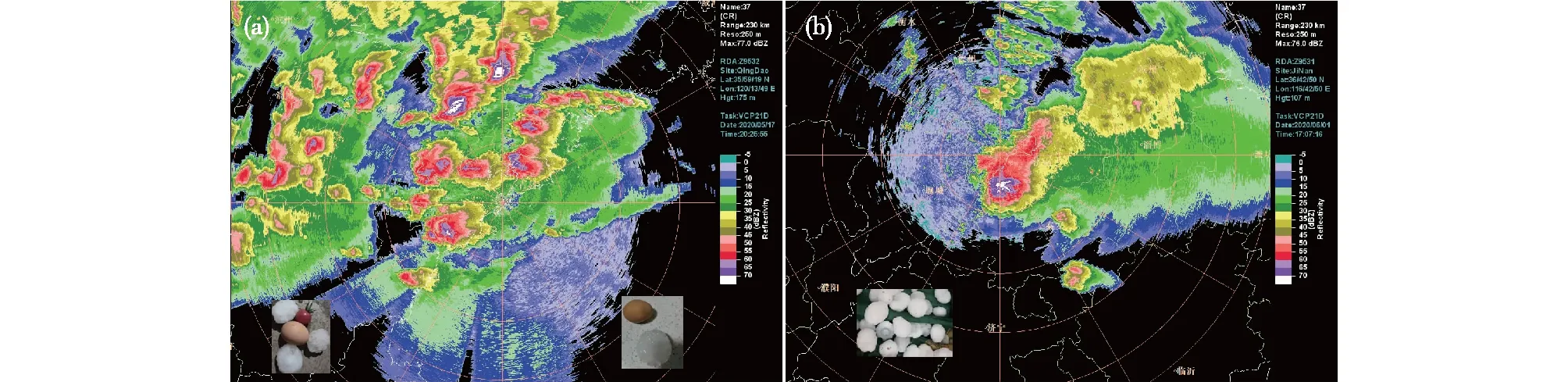

5月17日半岛地区强冰雹主要出现在19:00—21:00之间,强风暴相对分散(图1a)。18:30前后,带状对流在潍坊北部发展,东移南压,移动过程中形成多个超级单体风暴,先后在昌邑、莱州、平度、莱西、莱阳等地造成强冰雹天气。19:00前后,莒县、沂水及临朐一带有新生对流触发,东移发展,移动过程中前方不断有对流生成,造成对流风暴向东传播,先后在五莲、诸城、胶州、黄岛、城阳、即墨等地造成强冰雹天气。潍坊昌邑站(国家站)观测到20 mm的冰雹,青岛城阳区和平度市明村有鸡蛋大小(50 mm左右)冰雹(图1a左附图为明村冰雹,右附图为城阳冰雹),青岛莱西市有60 mm左右的冰雹报告,其他地方冰雹直径不详,昌邑大冰雹、平度和莱西特大冰雹均由超级单体风暴产生。

6月1日午后造成强冰雹的强风暴表现为排列紧凑的多单体强风暴簇并嵌有超级单体,旺盛阶段移动较为稳定(图1b)。济南双偏振雷达观测表明,13:30前后风暴产生于河北西南部的隆尧县,东偏南移动过程中逐渐发展,15:00前后发展成相对孤立的多单体风暴簇,并开始影响山东武城和夏津,之后一直维持较强的强度,基本维持120°方向移动,19:20之后继续影响蒙阴和沂南等地。15:34—16:21连续9个体扫,16:49—18:33连续19个体扫出现中气旋。泰山站(国家站)观测到31 mm的冰雹,新泰站(国家站)观测到30 mm的冰雹,济南市长清区五峰山一带有20 mm以上的冰雹(图1b附冰雹图),其他地方冰雹大小不详。

图1 2020年 5月17日20:25青岛雷达(a)和6月1日17:07济南雷达(b)组合反射率因子Fig.1 Composite reflectivity from Qingdao radar at 20:25 BST 17 May (a) and Jinan radar at 17:07 BST 1 June (b) 2020

3 强风暴低层双偏振参量特征

选择风暴低层(1 km左右高度)进行分析。高度太低,地面杂波对CC影响比较明显;高度偏高,冰雹下降到地面过程中可能出现较大程度的融化,与地面实际情况差异较大。5月17日过程选择影响青岛城阳区的风暴(简称“城阳风暴”)进行分析,6月1日过程选择影响济南长清区时段的风暴(简称“长清风暴”)进行分析。

3.1 5月17日城阳风暴

选择20:14—20:31期间1 km左右高度强反射率因子双偏振特征进行分析,4个体扫ZH最大值都在72 dBZ以上,20:37强度减弱。

图2是2020年5月17日20:31强风暴影响城阳区时青岛雷达1.5°仰角水平极化反射率因子(ZH)、差分反射率(ZDR)、相关系数(CC)、差分相移率(KDP)产品及ZDR、KDP、CC箱体图。蓝色实线为65 dBZ等值线,蓝色点线为60 dBZ等值线,强回波中心对应的高度约1.2 km。强回波区内对应的KDP存在空缺处,是由于对应CC较小(阈值为0.850)而不做计算。

图2 2020年5月17日20:31青岛雷达1.5°仰角ZH(a)、 ZDR(b)、CC(c)、KDP(d)产品和ZDR(e)、KDP(e)、CC(f)箱体图Fig.2 Products of ZH(a), ZDR(b), CC (c), and KDP(d) at 1.5° elevation and box plot of ZDR(e), KDP(e), and CC (f) from Qingdao radar at 20:31 BST 17 May 2020

风暴低层夏庄区域站西北侧存在65 dBZ以上强回波,最大为73 dBZ,基本对应小的ZDR、偏小的CC、偏大的KDP值(图2a—d)。ZDR基本在-1.00~2.00 dB之间,CC在0.800~0.950之间,KDP值在1.0~7.0 (°)·km-1之间。60~64 dBZ回波区域基本对应大的ZDR、偏小的CC和偏大的KDP值,特别是在夏庄周围ZDR在3.00~6.00 dB之间,而夏庄区域站在20:30之前无降水,20:30—20:35降水量0.1 mm,20:35—20:40降水量0.3 mm。由此推断,夏庄周围(1 km左右高度)表现为大滴粒子,包含少量大的液态雨滴和融化的直径偏小的冰雹粒子,从而导致大的ZH、ZDR,偏小的CC,偏大的KDP值。

图3 2020年6月1日17:18济南雷达1.5°仰角ZH(a)、 ZDR(b)、CC(c)、KDP(d)产品和ZDR(e)、KDP(e)、CC(f)箱体图Fig.3 Products of ZH(a), ZDR(b), CC (c), and KDP(d) at 1.5° elevation and box plot of ZDR(e), KDP(e), and CC (f) from Jinan radar at 17:18 BST 1 June 2020

对20:14—20:31期间1 km左右高度上ZH≥65 dBZ距离库对应的ZDR、KDP和CC值进行统计,4个体扫共有242组数据(KDP为215个数据),分布特征见图2e和图2f(下分位数为20%,上分位数为80%,“-”为中值,“×”为平均值)。可以看出,65 dBZ以上反射率因子对应的ZDR多数(60%)为0.30~2.60 dB,最小为-1.20 dB,最大为5.80 dB,平均值和中值分别为1.50 dB和1.20 dB,15.7%小于等于0 dB;CC多数为0.900~0.965,最小为0.710,最大为0.985,平均值和中值分别为0.931和0.940;KDP多数在2.0~6.3 (°)·km-1之间,最小为0.2 (°)·km-1,最大为7.9 (°)·km-1,平均值和中值分别为4.1 (°)·km-1和4.0 (°)·km-1。风暴强盛阶段,65 dBZ以上强反射率因子对应适中的ZDR和偏小的CC,对应偏大的KDP。65 dBZ以上强反射率因子主要贡献者是大冰雹粒子,干冰雹的ZDR和KDP都较小,少量包有浅薄水膜层的湿冰雹可导致ZDR增大(平均而言ZDR适中)和KDP增大(平均而言KDP偏大),而周围55 dBZ以上反射率因子区具有大的ZDR且降水强度较小,主要由少量大滴粒子造成。综合分析,65 dBZ以上强反射率因子除由相对较干的强冰雹粒子所致外,还由包含有少量融化(包有水膜)的冰雹粒子和少量大的雨滴所致。

3.2 6月1日长清风暴

风暴影响长清阶段17:01—17:18强度较强,ZH最大值都在76 dBZ以上,17:24强度减弱,且五峰山周围ZH明显减弱,因此,对此阶段低层65 dBZ以上强反射率因子双偏振特征进行分析。

图3是2020年6月1日17:18济南雷达观测到的1.5°仰角水平极化反射率因子(ZH)、差分反射率(ZDR)、相关系数(CC)、差分相移率(KDP)产品及ZDR、KDP、CC箱体图。蓝色虚线为60 dBZ等值线,蓝色实线为65 dBZ等值线,长清五峰山区域站上空对应的高度约1.0 km。强回波区内对应KDP存在空缺处,是由于对应CC较小(阈值为0.850),不做计算。

风暴低层,五峰山区域站西侧存在65 dBZ以上强回波(最大为76.5 dBZ),基本对应小的ZDR、偏小的CC和大的KDP值(图3a—d)。ZDR基本在-0.50~1.00 dB之间,CC在0.800~0.950之间,KDP值在1.5~4.1 (°)·km-1之间。60 dBZ以上回波区域基本对应大的KDP值。五峰山区域站在17:20—17:23连续3 min出现2 mm以上降水(图3d中插图),雨强较大(折合小时雨量为120 mm以上),说明强回波区内除了含有冰雹粒子之外,还含有较高浓度的液态雨滴。

对17:01—17:18期间1 km左右高度上ZH≥65 dBZ距离库对应的ZDR、KDP和CC值进行统计,4个体扫共有1 024组数据(KDP为962个数据),分布特征见图3e/f(下分位数为20%,上分位数为80%,“-”为中值,“×”为平均值)。可以看出,65 dBZ以上反射率因子对应的ZDR多数(60%)在-0.12~1.50 dB之间,最小为-2.40 dB,最大为3.56 dB,平均值为0.68 dB,中值为0.62 dB,约24.6%(1/4)小于等于0 dB;CC多数在0.925~0.970之间,最小为0.770,最大为0.990,平均值为0.950,中值为0.955;KDP多数在4.0~7.6 (°)·km-1之间,最小为0,最大为11.5 (°)·km-1,平均值和中值分别为5.8 (°)·km-1和5.9 (°)·km-1。总的来说,风暴强盛阶段65 dBZ以上强反射率因子对应小的ZDR和偏小的CC,对应大的KDP;大的KDP表明,除含有高浓度的液态雨滴外,还含有一定浓度的融化的小冰雹粒子。

4 三体散射与旁瓣回波特征

4.1 三体散射

三体散射(three-body scattering signature,TBSS)是雷达电磁波束在大冰雹粒子与地面之间进行反射、散射,最终返回雷达接收端,并在强回波核后侧径向上显现出来的弱的虚假回波。 LEMON[3]对WSR-88D天气雷达三体散射的研究认为,三体散射特征是探测大冰雹的充分条件,TBSS的出现预示着直径≥2.5 cm的冰雹将在10~30 min降到地面。MAHALE et al.[41]、HUBBERT and BRINGI[42]、PICCA and RYZHKOV[17]、 KUMJIAN[43]等对TBSS偏振特征(polarimetric TBSS,PTBSS)分析表明,PTBSS的ZDR值与自地面反射回大冰雹区的电磁波束入射角度密切相关,入射角越小ZDR值越大,因此PTBSS靠近核心的区域ZDR呈现大的正值,随着距离的增加而减小,并可能呈现负值,同时PTBSS具有小的CC,95%的距离库CC值<0.8,地面非气象目标物的反(散)射干扰导致较小的CC。

图4是2020年6月1日17:07济南雷达19.5°、14.6°、6.0°、2.4°四个仰角ZH、CC和ZDR产品,黄色曲线为CC=0.8等值线,从高层到低层反射率因子中心对应的高度分别是10.4 km(-45 ℃层高度)、7.5 km(-25 ℃层高度)、 3.0 km(略低于湿球0 ℃层高度)、1.2 km。可以看出,ZH、CC和ZDR都有明显的“长钉”现象,即PTBSS。由于PTBSS是虚假回波,CC较小,以0.800为阈值(黄色曲线),叠加到ZH和ZDR产品上,可以看出 “长钉”的偏振特征:弱的反射率因子,小的CC(最小在0.200左右),ZDR随着距离的增加而减小。在低层反射率因子上可识别出更宽阔的PTBSS(图4a4),6.0°和14.6°仰角PTBSS被中间的强回波分割开来,呈分离状态。6.0°和14.6°仰角产品弱回波区是多个单体包围形成的,而非有界弱回波区,都对应0.800以下的CC,6.0°仰角对应的ZDR在靠近强回波区一侧有较大值,最大为4 dB左右,14.6°仰角对应的ZDR最大为6.00 dB左右。

4.2 旁瓣回波

旁瓣回波由雷达天线波束的旁瓣产生。S波段天气雷达的第一旁瓣电平虽然较小(<-29 dB),但当探测到大冰雹等较强目标物时,旁瓣,特别是第一旁瓣产生的回波功率大于雷达最小可识别功率,就会被雷达系统识别出来,即为旁瓣回波。旁瓣回波强度较弱,分布在强回波核的两侧(与强回波核等距离)或者强回波核的正上方较高高度。可能是由于旁瓣双极化属性的不确定性,没有检索到旁瓣回波双极化特征相关解释的文献,但观测事实可看出其明显的双极化特征。

图4 2020年6月1日17:07济南雷达19.5°(a1/b1/c1)、14.6°(a2/b2/c2)、6.0°(a3/b3/c3)、2.4°(a4/b4/c4)仰角ZH(a1/a2/a3/a4)、CC(b1/b2/b3/b4)、ZDR(c1/c2/c3/c4)产品Fig.4 Products of ZH(a1/a2/a3/a4), CC (b1/b2/b3/b4), and ZDR(c1/c2/c3/c4) at 19.5° (a1/b1/c1), 14.6° (a2/b2/c2), 6.0° (a3/b3/c3), and 2.4° (a4/b4/c4) elevations from Jinan radar at 17:07 BST 1 June 2020

图5是2020年6月1日18:22济南雷达3.3°和9.9°仰角ZH、CC和ZDR产品,黄色曲线为CC=0.8等值线。6.4 km高度存在65 dBZ以上强回波核,其左侧出现明显的旁瓣回波(右侧回波较强,旁瓣回波被覆盖),强度小于15 dBZ(图5a1),对应的CC小于0.900(图5b1),对应的ZDR基本为负值(图5c1)。同时,强核前侧径向上有明显的PTBSS特征。9.9°仰角18 km左右高度上有较弱的ZH(5~9 dBZ,图5a2),对应小的CC(<0.800,图5b2)和大的ZDR(图5c2),如此高的高度上探测到气象目标物的可能性很小,同时CC较小(非云回波)。由此推断,主瓣回波的可能性很小,应为旁瓣回波,由天线主瓣下方的旁瓣产生。

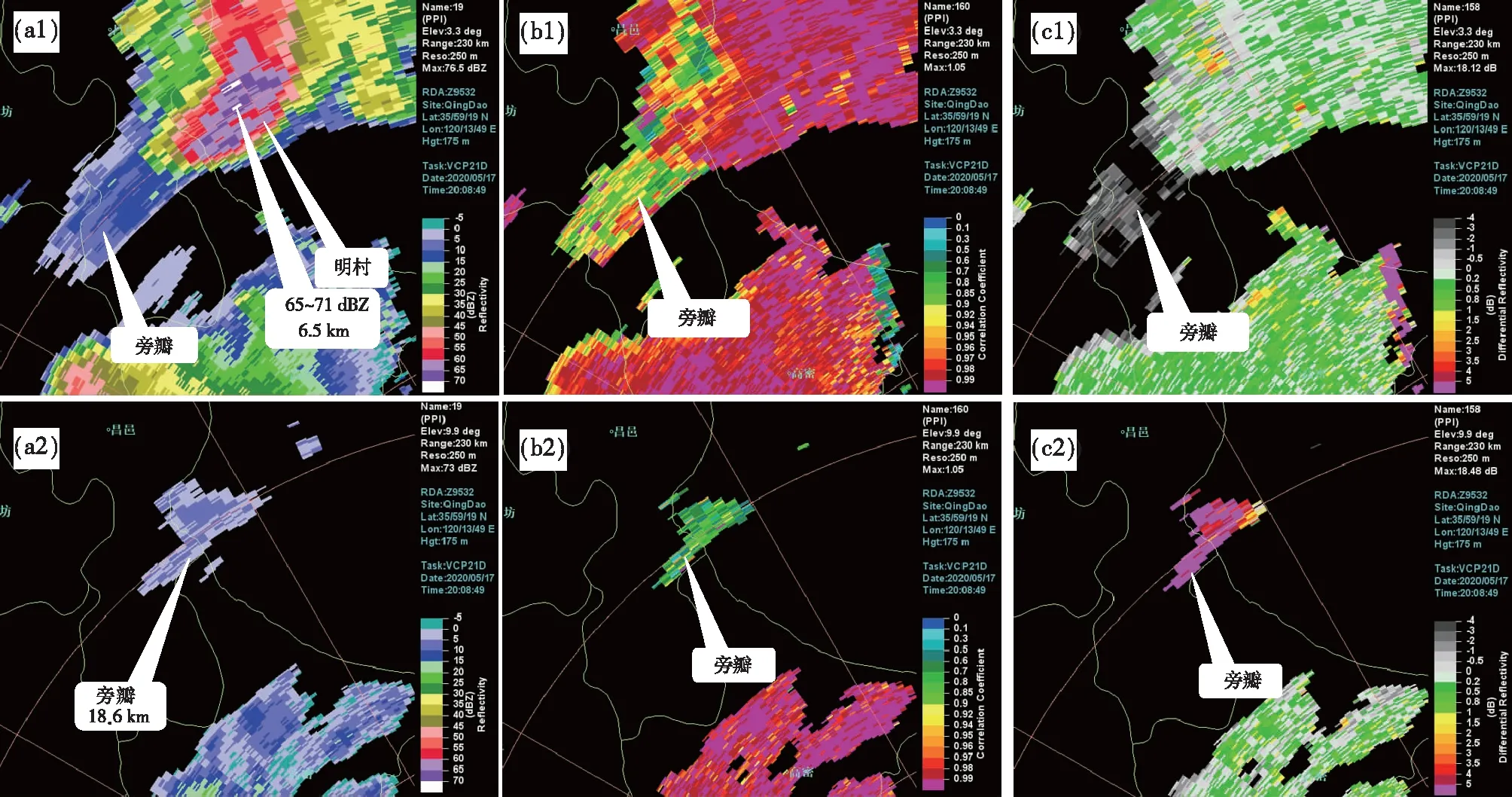

图6是2020年5月17日20:08青岛雷达3.3°和9.9°仰角ZH、CC和ZDR产品,可以看出,旁瓣回波偏振特征与图5济南雷达所反映的旁瓣回波偏振特征相同。在平度产生大冰雹的强风暴,-20 ℃层高度存在强的反射率因子并产生明显的旁瓣回波,旁瓣回波强度在15 dBZ以下,对应小的CC和负的ZDR,而风暴顶上部18.6 km高度也存在较弱的旁瓣回波,对应小的CC和大的ZDR。

图5 2020年6月1日18:22济南雷达3.3°(a1/b1/c1)、9.9°(a2/b2/c2)仰角ZH(a1/a2)、CC(b1/b2)、ZDR(c1/c2)产品Fig.5 Products of ZH(a1/a2), CC (b1/b2), and ZDR(c1/c2) at 3.3° (a1/b1/c1) and 9.9° (a2/b2/c2) elevations from Jinan radar at 18:22 BST 1 June 2020

图6 2020年5月17日20:08青岛雷达3.3°(a1/b1/c1)、9.9°(a2/b2/c2)仰角ZH(a1/a2)、CC(b1/b2)、ZDR(c1/c2)产品Fig.6 Products of ZH(a1/a2), CC (b1/b2), and ZDR(c1/c2) at 3.3° (a1/b1/c1) and 9.9° (a2/b2/c2) elevations from Qingdao radar at 20:08 BST 17 May 2020

5 强冰雹衰减与波束非均匀填充特征

5.1 强冰雹衰减

KUMJIAN[43]、BOROWSKA et al.[44]、RYZHKOV[45]等对双极化雷达波束衰减与实际观测分析表明,双极化脉冲经过强降雨区或强冰雹区时会产生相对明显的衰减,而且波长越短衰减越严重,水平极化波和垂直极化波的明显衰减可导致强回波核后侧径向上ZDR呈现负值,负值越小衰减越严重。

图7 2020年5月17日20:31青岛雷达0.5°(a1/b1)和1.5°(a2/b2)仰角ZDR(a1/a2)、ZH(b1/b2)和20:58烟台雷达1.5°仰角ZDR(a3)、ZH(b3)产品Fig.7 Products of ZDR(a1/a2) and ZH(b1/b2) at 0.5° (a1/b1) and 1.5° (a2/b2) elevations from Qingdao radar at 20:31 BST and ZDR(a3) and ZH(b3) at 1.5° elevation from Yantai radar at 20:58 BST 17 May 2020

5月17日半岛地区强冰雹期间,青岛和烟台双偏振雷达低层ZDR产品出现明显的径向上负值区,类似于反射率因子的“V”形缺口,如图7所示。图7a1/a2是17日20:31青岛雷达0.5°仰角和1.5°仰角ZDR产品,图7b1/b2是对应的ZH产品,图7a3/b3 是17日20:58烟台雷达1.5°仰角ZDR产品和ZH产品,图中蓝色实线为ZDR=-1.00 dB等值线。将ZDR=-1.00 dB等值线叠加到对应的ZH产品上,可以看出,径向上ZDR比较明显的负值区均位于强风暴核的后侧,平度风暴、莱西风暴、城阳风暴和莱阳风暴后侧至少有1条径向上ZDR基本小于-2.00 dB(图7a1—a3),莱西风暴衰减最为严重,0.5°仰角一条径向上出现ZDR基本小于等于-4.00 dB的特征,同时0.5°仰角和1.5°仰角ZH产品均有明显的“V” 形缺口相对应(图7b1/b2,S波段雷达反射率因子出现明显“V” 形缺口的主要原因是,强回波区在径向上具有较长的距离而导致明显衰减。莱西风暴0.5°仰角0°径向上最为明显,65 dBZ以上回波区长度达11 km左右,最强为73 dBZ,1.5°仰角2°径向上最为明显,65 dBZ以上回波区长度为11 km,最强为74.5 dBZ)。检查前后体扫时间,产生这种明显衰减的强风暴核的高度基本在3.5 km高度以下,即环境0 ℃层高度以下。平度风暴、莱西风暴和城阳风暴均出现了50 mm左右甚至以上的特大冰雹,莱阳风暴也出现强冰雹,但尺寸不详,共同特征是反射率因子核均超过70 dBZ,后侧至少一条径向上ZDR基本小于-2.00 dB(可视为显著衰减),这种情况可作为特大冰雹的判据之一。20:58烟台雷达ZDR产品莱阳风暴北侧也出现清晰的衰减特征,ZDR值基本在-2.00~-1.00 dB之间,衰减相对较弱(可视为明显衰减),对应的风暴核最大ZH为62.5 dBZ,此种情况在地面不会产生特大冰雹。

5.2 波束非均匀填充

雷达波束随着距离的增大逐渐展宽,展宽后的取样体积内可能会导致不同形状和不同相态粒子的非均匀填充(nonuniform beam filling, NBF),从而导致后侧CC明显减小[44,46]。如图8c(引自KUMJIAN[43])所示,波束经过融化层高度上下时,波束上部以冰相粒子为主,而下部粒子以融化后的液态或正在融化的冰粒子为主,导致波束顶部差分传播相位(ΦDP)小而底部大,产生上下分布的ΦDP梯度,从而导致CC减小,ΦDP梯度越大CC越小。水平方向上的ΦDP梯度也会导致CC减小,出现NBF现象。

图8 2020年5月17日20:31青岛雷达1.5°(a1/b1)、0.5°(a2/b2)仰角CC(a1/a2)、ZH(b1/b2)产品和20:58烟台雷达2.4°仰角CC(a3)、ZH(b3)产品及波束非均匀填充示意图(c,引自KUMJIAN[43])Fig.8 Products of CC (a1/a2) and ZH(b1/b2) at 1.5° (a1/b1) and 0.5° (a2/b2) elevations from Qingdao radar at 20:31 BST, CC (a3) and ZH(b3) at 2.4° elevation from Yantai radar 20:58 BST on 17 May 2020, and schematic diagram of NBF (c, Credit: KUMJIAN[43])

5月17日半岛地区强冰雹期间,青岛和烟台双偏振雷达CC产品出现明显的径向上呈“辐射状”小值区,即波束非均匀填充现象,如图8所示。图8a1/a2是17日20:31青岛雷达1.5°仰角和0.5°仰角CC产品,图8b1/b2是对应的ZH产品,图8a3/b3是烟台雷达2.4°仰角CC和ZH产品,蓝色实线所围区域是径向上CC明显降级的区域。将蓝色实线叠加到对应的ZH产品上,可以看出径向上NBF均位于风暴核的后侧。青岛雷达1.5°仰角和0.5°仰角除了产生特大冰雹的平度风暴和莱西风暴后侧有明显的NBF外,其东西两侧各有一个强风暴也产生明显的NBF(图8a1/a2),强度都在65 dBZ以上,但是否出现强冰雹,情况不详(从强度判断地面应该出现大冰雹)。烟台雷达显示,2.4°仰角莱阳强风暴核心后侧存在明显的NBF(0.5°和1.5°仰角也存在NBF,图略),同时还有3个风暴产生明显的NBF(图8a3/b3),但CC值明显大于莱阳风暴,强度都在60 dBZ以上。检查强对流期间CC和ZH产品,对于相对孤立的对流风暴,产生明显NBF现象的风暴核的高度基本在1.0~6.5 km之间,与雷达的距离基本在55 km以上,融化层之上强度基本在60 dBZ 以上,融化层之下强度基本在55 dBZ以上。检查6月1日夜间济南雷达CC和ZH产品,也具有类似5月17日特征。强对流风暴融化层之上和融化层之下都可产生NBF,但对应的风暴核的强度有差异,融化层之上强度更大。融化层之上最大可能是大的冰雹粒子和小的冰晶粒子的非均匀填充,融化层之下最大可能是冰雹粒子和液态雨滴的非均匀填充。

6 结论

利用S波段双偏振雷达探测资料,对2020年5月17日和6月1日发生在山东的强对流天气环境物理量和强冰雹风暴TBSS、旁瓣回波、强冰雹衰减、波束非均匀填充等双偏振特征进行了分析,得出以下结论:

1)2020年5月17日和6月1日两次强对流天气具有大的温差和强的垂直风切变,中层较干,0 ℃层高度较低。0~6 km强的垂直风切变利于超级单体风暴等组织性强的对流风暴的产生,0~3 km强的垂直风切变及中层干冷,利于诱发下击暴流而出现破坏性大风天气。5月17日CAPE值虽然较小,但更强的0~6 km垂直风切变和更大的低层湿度,同时偏低的湿球0 ℃层高度(与6月1日对比),是5月17日出现多个超级单体风暴及多点特大冰雹的关键环境因子。

2)城阳风暴低层强冰雹区对应适中的ZDR、偏小的CC和偏大的KDP。5月17日城阳风暴低层65 dBZ以上反射率因子对应的ZDR多为0.30~2.60 dB,最小为-1.20 dB,最大为5.80 dB,平均为1.50 dB,ZDR≤0 dB 的约占15.7%。CC多数为0.900~0.965,最小为0.710,最大为0.985,平均为0.931。KDP多在2.0~6.3 (°)·km-1之间,最小为0.2 (°)·km-1,最大为7.9 (°)·km-1,平均为4.1 (°)·km-1。少量融化(包有水膜)的冰雹粒子和少量大的液态雨滴导致偏大的KDP及适中的ZDR。

3)长清风暴低层强冰雹区对应偏小的ZDR、偏小的CC和大的KDP。6月1日长清风暴低层65 dBZ以上反射率因子对应的ZDR多在-0.12~1.50 dB之间,最小为-2.40 dB,最大为3.56 dB,平均为0.68 dB,ZDR≤0 dB的约占24.6%。CC多数在0.925~0.970之间,最小为0.770,最大为0.990,平均为0.950。KDP多数在4.0~7.6 (°)·km-1之间,最小为0,最大为11.5 (°)·km-1,平均为5.8 (°)·km-1。大的KDP表明,除含有一定浓度的液态雨滴外,还含有一定浓度的融化的小冰雹粒子。

4)TBSS和旁瓣回波可作为识别强冰雹区的辅助判据。TBSS是虚假回波,CC较小,ZDR随着距离的增加而减小。CC基本小于0.800,ZDR在靠近风暴核的一侧表现为正值,而后侧减小甚至出现负区。根据小的CC值,可以识别出反射率因子上不易识别的TBSS。旁瓣回波的偏振特征不尽相同,强风暴核两翼旁瓣(没有降水回波干扰情况下)CC偏小(基本小于0.900),ZDR表现为负值,而强风暴核正上方的旁瓣ZDR与前者相反,表现为大的正值,CC与前者基本相当。

5)强风暴的衰减特征在ZDR产品上表现非常明显,风暴核后侧径向上出现明显的负值区,而且主要出现在风暴低层,基本在环境0 ℃层高度以下。60 dBZ以上风暴核后侧至少一条径向上多数距离库ZDR在-2.00~-1.00 dB之间,为明显衰减,这种特征可作为孤立风暴大冰雹的辅助判据。70 dBZ左右风暴核后侧至少一条径向上多数距离库ZDR<-2.00 dB,为显著衰减,此种情况可作为特大冰雹的辅助判据。

6)波束非均匀填充仅在CC产品上有明显特征,风暴核后侧径向上CC明显偏小(基本小于0.900),主要出现在55 km以外区域,高度可达6.5 km高度,风暴核的强度基本在55 dBZ以上。NBF出现频次明显大于衰减出现的频次,对于孤立风暴,NBF可作为冰雹判据之一。