川西拗陷雷口坡组输导体及其组合特征

2021-04-12张文济叶朝阳李世临雍自权李贝贝

蒋 宇,鲍 典,张文济,叶朝阳,李世临,雍自权,李贝贝

(1.油气藏地质及开发工程国家重点实验室(成都理工大学),成都 610059;2.中国石化西北油田分公司,乌鲁木齐 830011;3.中国石油西南油气田分公司 重庆气矿,重庆 400707)

川西拗陷中三叠统雷口坡组(T2l)油气勘探始于20世纪60年代末。1968年中坝气田川19井在雷口坡组第三段(简称“雷三段”)获天然气产量0.258×106m3/d,实现了川西地区雷口坡组油气勘探开发的首次突破,至今已有50多年的历史[1-2]。但是,后期勘探的苏码头、老关庙、大兴西、青林口等地区效果均不是很理想。至2014年,金马构造的彭州1井在雷四段上亚段测试获得天然气产量 1.210 5×106m3/d,标志着川西地区雷口坡组油气勘探开发的重大突破[3]。目前川西气田已提交控制储量达千亿立方米、探明储量数百亿立方米,预计年产能可达几十亿立方米,是继普光气田、元坝气田后的又一特大型高含硫气田。

川西拗陷从川19井首次突破,到大型油气藏突破,间隔长达数十年,反映了该区雷口坡组从源到藏的聚集过程和油气分布规律的复杂性。其主要体现在:烃源岩层系多,品质高,如下寒武统筇竹寺组、下志留统龙马溪组、上覆三叠系煤层气等,主力烃源层不落实;油气藏混源特征明显,气源追踪难度大;构造变形复杂、断层发育,天然气成藏过程复杂,成藏机理及控制因素不明确,这都制约了川西地区雷口坡组勘探开发的进一步深入[2]。本文基于川西地区钻井、岩心、地震等方面的成果,在梳理烃源岩、输导体、输导系统、成藏特征的基础上,对川西拗陷4种主要的输导体进行分析和研究,并结合川西拗陷雷口坡组的源-汇配置情况和有机地球化学特征对4种主要的输导体组合模式系统进行分析,为川西地区雷口坡组成藏机理研究和勘探开发的深入提供依据。

1 概 况

川西拗陷位于上扬子台地西部,呈北东-南西向的长轴菱形,西以都江堰-安县断层与龙门山冲断带为界,东以龙泉山—南江一线为界,南以峨眉—荥经断层与川滇南北向构造带为界,北至米仓山前缘[4]。构造上,川西拗陷可以分为川西北低平褶皱区、川西南低缓断褶区和龙门山前缘扩展变形带[5]。川西地区构造演化表现出多期次构造动力成盆、多期次的构造运动叠加、多层次结构的特点,因而川西地区雷口坡组成藏具有多期性和复杂性[6]。

四川盆地的沉积演化历史具有明显的阶段性,表现出典型的多旋回复合叠加特征[7]。从震旦纪晚期的桐湾运动,依次经历了兴凯地裂运动、加里东运动、峨眉地裂运动、东吴运动、印支运动、燕山运动、喜马拉雅运动等多期构造沉积活动,形成了灯影组、龙马溪组等多期烃源岩和灯影组顶不整合面、茅口组顶不整合面和雷口坡组顶不整合面等多个不整合面[8-11]。

2 输导体特征

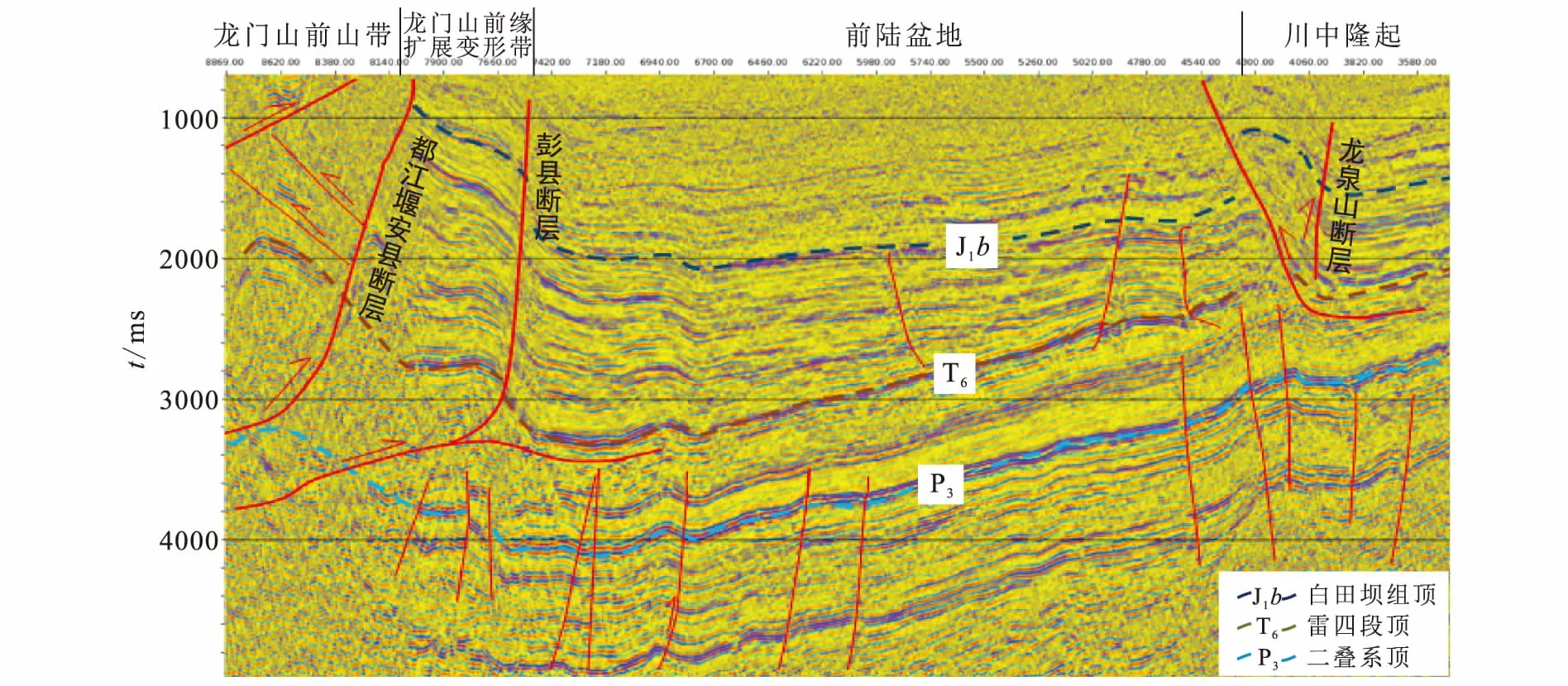

在川西拗陷勘探发现中坝、孝泉-新场、石羊场-金马-鸭子河、灌口等多个含气构造/气藏(图1)。由于川西拗陷内各次级不同构造区(带)构造变形受控因素各异、沉积构造演化历史不同,从龙门山前缘到川中隆起其构造变形强度、构造运动时期及构造的主变形期都表现出明显差异,导致各次级构造区(带)的成藏要素、成藏过程和源-汇的输导系统存在显著差异。其中,雷口坡组主要的烃源层包括上覆上三叠统须家河组煤系/烃源层[12-14]、雷口坡组自身烃源层[15-16]、下伏二叠系及其以下烃源层[17],为油气成藏提供了一定的物质基础;典型输导体类型包括断层及其破碎带输导体、雷口坡组优质(内幕)储层输导体、雷口坡组风化壳输导体以及褶皱、断层伴生裂缝输导体等4种,为油气运移提供通道。

图1 区域地质及地层分布Fig.1 Regional geological background and distribution of strata

2.1 断层及其破碎带输导体

川西拗陷现今断裂发育及分布特征主要受到印支、燕山、喜马拉雅3期构造运动控制,形成了都江堰-安县断层、广元-大邑断层、蒲江-新津断层、龙泉山断层等多条近北东向主断裂,以及一系列局部分布的不同方向和规模的逆断层[18]。根据断裂特征的差异,川西拗陷可以分为龙门山前缘扩展变形带、川西北低平褶皱区和川西南低缓断褶区(图1),各区内断层发育程度及分布特征存在明显差异[5,19]。

龙门山前缘扩展变形带分布明显受到龙门山构造扩展的控制,位于都江堰-安县断层和广元-大邑断层之间,呈北东-南西向展布(图2)。都江堰-安县断层、广元-大邑断层以及龙门山前缘扩展变形带内的多条断层均为上陡下缓的西倾犁式基底断层,沟通了下寒武统筇竹寺组、上奥陶统五峰组-下志留统龙马溪组、二叠系龙潭组等多套烃源层。龙门山前缘扩展变形带发育大量同斜褶曲和次级断层,断层之间相互沟通,可以形成较好的油气运移网络,也容易破坏沿途圈闭的保存条件,不利于油气的保存。

图2 川西拗陷前陆冲断带构造剖面图Fig.2 Structural profile of the foreland thrust belt in the western Sichuan Depression

川西北低平褶皱区和川西南低缓断褶区以德阳-合兴场一带为界,均属于川西前陆盆地。区内以潜伏断层为主,断层的发育主要受到龙门山推覆作用的控制,均为逆断层。川西北低平褶皱区断裂发育程度较低,川西南低缓断褶区断层发育程度较高,主要为褶皱同轴断层。从龙门山前缘扩展变形带至龙泉山断裂带,断层倾向从北西向为主逐渐转换为以南东向为主。纵向上断层发育主要受到寒武系膏盐层和三叠系膏盐岩-煤层两个滑脱层的制约,形成上下两套断裂系统。三叠系以浅断层发育程度相对较低,断层底部消失于膏盐岩-煤层;三叠系以深的断层发育程度相对较高,断层底部消失于古生代底部。

川西拗陷断层与气藏分布之间有明显的耦合关系:大规模断层有利于油气的充注,且大量的断层伴生裂缝有利于优质储层形成,获得高产油气井;但是大规模断层往往可能同时伴随着较低的封堵性,保存条件相对较差。小规模断层往往具备较好的充注条件,同时具有较好的保存条件;但是断层伴生裂缝发育程度低,断层控制区域较小,不利于形成高产气藏[20]。郑荣才等[21]对不同期次构造裂缝中包裹体热流体的研究发现,烃类运移表现出继承性发展演化特征,也表明断层是油气多期运移的重要通道。

2.2 优质(内幕)储层输导体

在孔隙性和渗透性较好的地层中,天然气的流动主要受到浮力的控制;而在孔隙性和渗透性较差的地层中,则可以在扩散作用下聚集或者散失。也就是说,天然气的成藏和散失往往是一个动态的过程,只要具备一定的孔隙性和渗透性,岩层就可以作为天然气运移和聚集的通道,即优质(内幕)储层输导体。川西地区雷口坡组中存在微生物岩型储层、古岩溶型储层、颗粒白云岩型储层以及热液白云岩型储层4种类型,其中微生物岩型储层、古岩溶型储层具有较好的孔渗条件,主要发育于雷三段和雷四段。

a.微生物岩储层:主要分布在川西拗陷中南段的雷三段和雷四段,储集岩类型以凝块叠层石和叠层凝块石为主,在彭州1井、羊深1井、鸭深1井中凝块叠层石和叠层凝块石的厚度均超过10 m。凝块叠层白云岩发育大量窗格孔、泡沫绵层结构孔/溶孔、凝块/团块粒内/粒间溶孔、针状溶孔、微裂缝等孔隙,面孔率主要为5%~10%,最高可达15%左右,孔隙性最好(图3-A、B);叠层凝块白云岩发育少量针状溶孔、泡沫绵层溶孔、微裂缝等,在羊深1井、彭州1井的面孔率主要为4%~10%(图3-C),在鸭深1井面孔率低于1%,面孔率和孔隙性相对较差。

b.古岩溶型储层:主要位于雷四段晶粒白云岩和岩溶角砾岩中,以风化壳岩溶作用产生的次生溶蚀孔隙(图3-D、E)为主,为风化壳岩溶型储层的有效储集空间。本文各井雷口坡组岩心及薄片上均可见到溶蚀作用和溶蚀孔,溶蚀作用发育程度各异,且呈现出多期次特征,中46井的岩心显示该类溶蚀作用带可深至不整合面以下150 m左右。此类储层的形成主要与中三叠世末印支运动早幕地层抬升所处的古地理位置和经历的古风化壳岩溶作用有关,岩溶斜坡带古风化壳的岩溶孔隙最为发育。

c.颗粒白云岩储层:从雷一段到雷四段均有分布,以(残余)砂屑白云岩、团块砂屑白云岩或砂屑团块白云岩等为主要储集岩,储集空间以粒间和粒内的次生溶蚀孔隙(图3-F、G)为主,另外有少量原生粒间孔、白云石化晶间孔,储层物性良好。中46井、青林1井雷三段和新深1井雷四段产气层均为此类型储层的典型实例。

图3 川西拗陷雷口坡组储层孔缝特征Fig.3 Characteristics of pores and fractures from the Leikoupo Formation reservoir in the western Sichuan Depression(A)凝块叠层白云石,面孔率8%,雷四段,鸭深1井,深度 5 793.95 m;(B)凝块叠层白云石,凝块间胶结物为亮晶白云石,面孔率10%,雷四段,羊深1井,深度 6 219.66 m;(C)叠层凝块白云石,面孔率9%,雷四段,彭州1井,深度 5 821.7 m;(D)膏质白云岩,热液溶蚀孔洞发育,雷一段,龙深1井,深度 6 736.6 m;(E)凝块叠层石,颗粒间溶孔发育白云石、方解石两期胶结,雷四段,羊深1井,深度 6 217.69 m;(F)细-粉晶藻砂屑白云岩,溶孔发育,雷三段,青林1井,深度 3 689.87 m;(G)凝块砂屑云灰岩,压溶缝发育,雷四段,羊深1井,深度 6 219.03 m;(H)亮晶-微晶残余砂屑含膏白云岩,马鞍状白云石+硬石膏,雷二段,龙深1井,深度 6 505.39 m;(I)砾屑状藻白云岩,马鞍状白云石+自生石英,雷三段,中46井,深度 3 057.8 m;(J)含粉屑泥晶白云质灰岩,网状裂缝,雷四段,彭州1井,深度5 765.9 m;(K)凝块团块灰质白云岩,溶缝发育,雷四段,羊深1井,深度 6 208.12 m;(L)构造破裂缝,泥质充填,雷四段,新深1井,深度 5 527.4 m

d.热液白云岩型储层:深部热液可以沿深大断裂向上运移,对沿途雷口坡组碳酸盐岩进行改造,为油气运移提供良好的输导空间[22]。

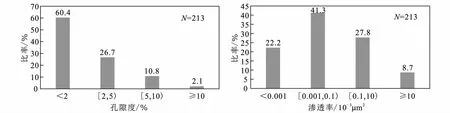

对潼深1井、羊深1井、鸭深1井、彭州1井雷四段213个岩心样品的物性测试结果显示,孔隙度<2%的样品占60.4%,渗透率<0.001×10-3μm2的样品占22.2%,渗透率>0.1×10-3μm2的样品仅占36.5%(图4)。雷四段储层虽然整体上为低孔低渗特征,但是顶部风化壳储层具有较好的孔渗特征,可以作为油气运聚的有效通道。

图4 川西拗陷雷口坡组储层孔渗性分布图Fig.4 Histogram of reservoir physical property of Leikoupo Formation in western Sichuan Depression

2.3 风化壳输导体

由于长期经受暴露剥蚀或者地表水的淋滤作用,风化壳的溶蚀孔洞通常较为发育。尤其是在一些构造变形较强的部位,溶蚀孔洞沿着构造作用形成的天然裂缝发育,形成裂缝-溶洞型储层,可以为油气横向运移提供良好的通道。受到中三叠世末印支运动早幕的地层抬升活动的影响,四川盆地的雷口坡组发育区域性不整合面。川西拗陷南北两侧抬升幅度较高,属于岩溶高地,雷口坡组顶部岩溶作用相对较强;中部属于岩溶斜坡,雷口坡组顶部岩溶作用相对较弱[23]。

通过对中46、青林1、龙岗161等钻井岩心分析,受到中三叠世因地层抬升遭受风化剥蚀和淡水淋滤等作用的改造,雷口坡组溶蚀孔隙发育,主要有溶孔、溶缝、扩大溶蚀孔、膏溶孔等孔隙类型(图3-D、G)。充填及交代作用相对较弱,充填物以渗流砂、去膏化玉髓、粉-细晶方解石为主(图3-E、I)。溶蚀作用的继承性好,在碳酸盐岩和硬石膏岩中,均可见丰富的溶蚀现象。中46井雷三段顶部风化壳岩溶作用极为发育,溶蚀作用带可深至风化壳以下150 m左右。

2.4 褶皱、断层伴生裂缝输导体

在构造活动中,伴随着褶皱和断层的形成,会产生大量伴生裂缝和派生裂缝。自燕山运动早幕晚期开始,川西拗陷雷口坡组褶皱及层内断层开始形成,同时发育大量的褶皱、断层伴生裂缝[21]。这些裂缝对雷口坡组内部储层的沟通和岩溶改造作用的发育具有重要意义。

在彭州1、潼深1、都深1、青林1、龙岗177、彭州103、鸭深1、羊深1、新深1、孝深1等钻井的岩心中均可见构造破裂作用形成的孔缝(图3-K、L)。构造裂缝在雷口坡组第一段至第四段均有发育,其中以第四段最为发育,但发育程度相对较低,仅局部发育,且大部分构造裂缝被泥质、方解石、白云石等物质充填,裂缝的有效性相对较低。

3 典型输导体系组合模式

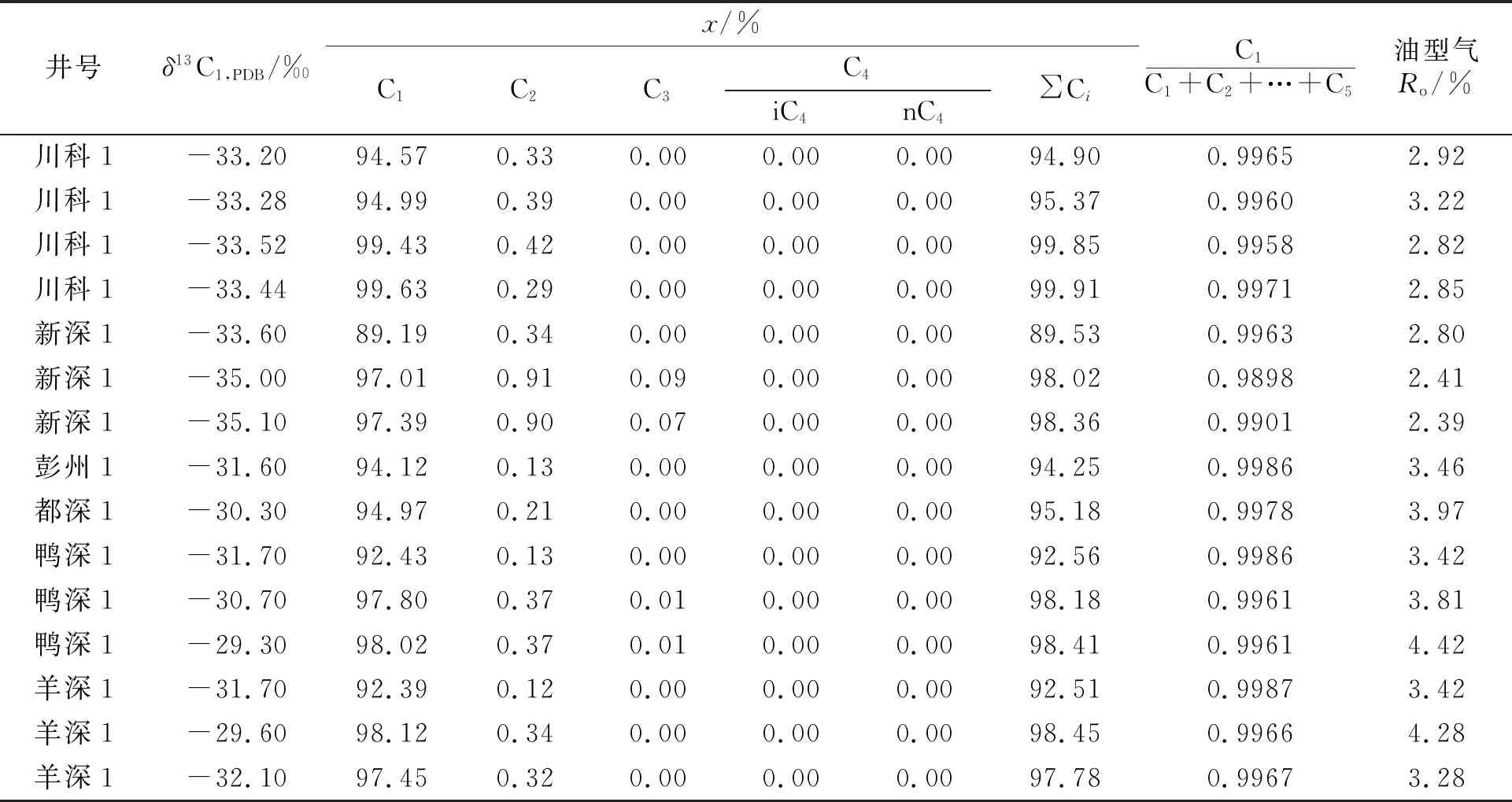

油气从烃源岩经过输导体运移至圈闭的空间组合称为油气的输导系统。川西地区雷口坡组下伏二叠系及以下烃源层、雷三段烃源层及上覆上三叠统烃源层都具有较好的生烃潜力;灯影组顶、加里东期、茅口组顶、雷口坡组顶等多个不整合面构成了主要的横向输导系统;不同期次和规模的断层连通烃源层,是主要的纵向输导体;优质(内幕)储层和褶皱、断层伴生裂缝为油气层内运移提供重要通道。川西雷口坡组已发现了多个气藏(含气构造)(图1),区域位置不同的气藏(含气构造)的构造样式、变形强度、变形期次存在一定差异,导致其成藏要素和自源至汇的运移路径输导系统也各有差异,最终各气藏(含气构造)气体组分、地球化学参数不同。川科1井、新深1井雷口坡组天然气成熟度与自身烃源岩有机质成熟度相当;彭州1井、鸭深1井、羊深1井天然气成熟度则介于自身及其下伏二叠系烃源岩有机质成熟度之间。从成熟度的角度,反映了新场地区雷口坡组天然气可能主要来自于雷口坡组,彭州1井、羊深1井、鸭深1井代表的金马-鸭子河构造的天然气则可能属于二叠系与雷口坡组的混源气(表1)。

3.1 断层及破碎带-优质(内幕)储层外源的源-汇输导系统

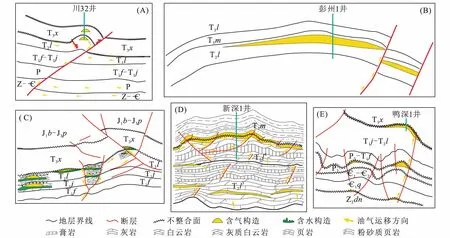

川西前陆盆地隐伏构造带的构造活动较为强烈,断层发育,深达基底,沟通了雷口坡组之下烃源层。下部烃源层或者古油藏的天然气可以沿断层及破碎带向上运移,经过雷口坡组优质(内幕)储层进入雷口坡组圈闭,最终成藏。该类输导系统在川西拗陷分布最为广泛,以隐伏构造带中坝气藏(雷三段)和彭州1井气藏(雷四段)为代表(图1,图5-A、B,表1)。

从构造来看,川32井潜伏背斜构造翼部发育的彰明断层向下断达寒武系筇竹寺组乃至更深的地层(图1、图5-A、表1),彭州1井潜伏背斜翼部也发育彭县深大断层(图1、图5-B、表1),断达下部多套烃源岩层,为天然气从下伏地层向上跨层运聚创造了必要条件。李贝贝[6]通过对比中坝气藏雷四段、雷三段、须家河组以及金马-鸭子河构造雷四段的天然气地球化学特征,认为中坝气藏雷口坡组气源由二叠系及以下烃源层和雷三段烃源层共同提供;刘树根等[2]分析认为中坝气田雷口坡组天然气主要来源于二叠系碳酸盐岩和泥质烃源岩生成的油裂解气。结合区域沉积构造演化历史来看,印支运动Ⅱ幕(须四段沉积前)彰明断层、彭州断层已经形成[4],二叠系烃源岩进入成油期,生成的油可以经断层向上运移至雷口坡组优质(内幕)储层段,侧向进入优质储层,在储层内运移;其后,印支运动Ⅲ幕-燕山运动Ⅰ幕(J1沉积前)二叠系烃源岩到达油裂解阶段,生成大量裂解气,气态烃的迅速增加,压力加大,在高压的影响下,天然气通过断层快速向上运移至优质储层段侧向运移,此过程一直持续至燕山运动Ⅱ、Ⅲ幕油完全裂解成气。

表1 川西地区雷四段气藏天然气地球化学参数Table 1 Geochemical parameters of natural gas from Leikoupo Formation gas reservoirs in western Sichuan

图5 川西拗陷雷口坡组典型输导体系组合模式Fig.5 Typical transport system combination model of Leikoupo Formation in western Sichuan Depression

3.2 断层及破碎带-褶皱、断层伴生裂缝层楼式外源的源-汇输导系统

川西前陆盆地斜坡龙泉构造带断层普遍表现为“垂向分层”(图2),上部主要以滑脱褶皱层内小断层为特征;下部主要为高角度压扭性断层,部分断层向上切入雷口坡组。这些高角度压扭性断层的形成演化历经燕山运动、喜马拉雅运动,断层形成初期(燕山运动Ⅱ幕)二叠系及下伏烃源岩处于过成熟阶段,下伏烃源岩生成的天然气(或油裂解气)沿切入雷口坡组的断层及破碎带向上运移进入雷口坡组内,再经雷口坡组内褶皱、断层伴生的裂缝进入雷口坡组圈闭成藏,形成层楼式外源的源-汇输导系统(图2、图5-C、表1)。

3.3 褶皱、断层伴生裂缝-优质(内幕)储层层内源的源-汇输导系统

雷口坡组褶皱及层内断层从燕山运动Ⅰ幕晚期开始形成,使得雷三段自生的油气可以沿褶皱、断层伴生裂缝向上运移至雷四段优质(内幕)储层,并在优质(内幕)储层中运移聚集成藏(图5-D、表1),其输导系统就是近源(或者层内)褶皱、断层伴生裂缝-优质(内幕)储层输导系统。

新场地区雷口坡组气藏一般位于斜坡带附近,且居于构造变形相对较强和源储组合较好的地区,斜坡带内源伴生裂缝可以作为油气运移的通道。天然气来源分析显示,在新场地区雷口坡组天然气多源组成中,自生天然气是雷口坡组天然气的主要气源,其运移聚集表现为近源性[24-25]。可见,斜坡带控制的内源伴生缝-优质储层输导系统是雷口坡组有效的输导组合。

3.4 断层及破碎带-雷口坡组风化壳长距外源的源-汇输导系统

雷口坡组顶面风化壳在横向上连续分布,且该风化壳具有较好输导能力。印支运动Ⅱ幕(须四段沉积前)龙门山前带的灌口断层、彭县断层等深大断裂开始形成,并在后期构造活动中切割层位多,沟通了多套烃源岩及雷口坡组风化壳,使得雷口坡组风化壳与沟通气源的断层相互组合,可以形成有效的输导体系。断层及破碎带-雷口坡组风化壳输导系统几乎可以覆盖整个川西地区,其气源可以是下伏的多套海相烃源岩,也可以是上覆须家河组烃源岩,经由此类输导系统运移聚集形成雷口坡组混源气藏(图2、图5-E、表1)。

该类输导系统有利于上覆外源风化壳-优储源-汇油气聚集区的形成,此类油气成藏一般靠近风化壳及其之下溶蚀作用发育、有不整合面相互沟通的区域,溶蚀作用可以形成良好的储层,且风化壳顶部发育的岩层一般具有强的封盖能力。

4 结 论

a.川西拗陷雷口坡组主要输导体有断层及其破碎带输导体、优质(内幕)储层输导体、风化壳输导体和褶皱、断层伴生裂缝输导体等4种。深大断层及其破碎带输导体、风化壳输导体可以为油气长距离运移提供重要通道;优质(内幕)储层输导体、褶皱和断层伴生裂缝输导体对油气局部运移和聚集具有重要意义。

b.多个不同类型输导体相互组合形成复杂输导系统,形成了川西拗陷油气从源至汇的4种主要组合形式。断层及破碎带-优质(内幕)储层外源的源-汇输导系统沟通多个烃源层,是最常见的输导系统组合类型;断层及破碎带-褶皱、断层伴生裂缝层楼式外源的源-汇输导系统主要受控于断裂发育情况,是龙泉山构造带气藏的主要输导系统类型。褶皱、断层伴生裂缝-优质(内幕)储层层内源的源-汇输导系统主要由断层、褶皱和储层输导体组成,对雷口坡组内源气的运移和成藏有重要意义。断层及破碎带-雷口坡组风化壳长距外源的源-汇输导系统是川西地区天然气长距离运输、混源气广泛发育的重要基础。