两种豆科作物田捕食性瓢虫群落研究

2021-04-12柴畅石凯兴安白光耀王家骏

柴畅, 石凯, 兴安, 白光耀, 王家骏

两种豆科作物田捕食性瓢虫群落研究

柴畅, 石凯*, 兴安, 白光耀, 王家骏

内蒙古民族大学, 农学院, 通辽 028000

利用生物多样性研究方法, 对通辽市科尔沁区两种豆科作物田开花期捕食性瓢虫群落进行研究。结果表明: 两种捕食性瓢虫群落的物种组成和发生个体数量上存在差异, 具体为大豆田分布捕食性瓢虫8属10种, 以异色瓢虫(Pallas)数量最多(122头); 苜蓿田分布5属8种, 以多异瓢虫(Goeze)数量最多(68头)。两个捕食性瓢虫群落相似性较高, 差异性较大的捕食性瓢虫物种其个体数量均明显多于其它物种。色斑型研究显示异色瓢虫具27种变型, 多异瓢虫有8种, 龟纹瓢虫(Thunberg) 有6种变型; 且大豆田捕食性瓢虫色斑变型(共35种)明显多于苜蓿田(共16种)。

捕食性瓢虫; 物种多样性; 相似性分析; 色斑型

0 前言

瓢虫科Coccinellidae全世界物种超过5000种, 大部分为捕食性, 是天敌昆虫的一个重要类群, 在生物防治领域发挥积极作用, 世界范围内对捕食性瓢虫进行了大量研究, 其中较新的研究成果见于Alhadidi及Gennadi等人的报道[1–3]。我国目前记录724种瓢虫[4], 约80%的物种为捕食性类群, 捕食性瓢虫资源较为丰富。对捕食性瓢虫我国学者开展了大量的研究工作, 涉及区系分类、多样性、生物学特性、发生规律、引进、繁殖和防治等诸多方面。如陈崇征等明确了广西突圆蚧的3种捕食性瓢虫; 李浩森等对捕食性瓢虫的种群遗传学及其在生物防治方面进行的研究; 刘健等对东北地区大豆田的捕食性瓢虫进行的研究等[5–7]。在内蒙古地区能乃扎布、刘永江、乌宁等对瓢虫科昆虫进行了研究, 共记录63种瓢虫[8–9]。

通辽市地处内蒙古自治区东部, 该地农牧业资源集中, 是中国重要商品粮基地和畜牧业生产基地之一, 其粮、肉产量均居内蒙古自治区首位。科尔沁区作为通辽市市辖区(121°42′-123°02′E, 43°22′- 43°58′N), 是该市的政治、经济和文化中心, 也是内蒙古东部四盟市中心, 地处华北和东北经济区的交汇地带。近年随着我国农业产业结构调整, 通辽市积极开展“粮改饲”(粮食作物改饲料作物)和“粮改经”(粮食作物改经济作物)工作, 大豆和苜蓿作为重要的油料和饲料作物[7], 其种植面积逐年扩大。蚜虫、蓟马、粉虱、叶螨等为通辽市大豆和苜蓿上常发害虫, 严重影响其产量和品质。天敌瓢虫对上述害虫具有很好的自然控制作用, 可减少农药使用对人畜、有益动物的毒害及对环境的污染。安瑞军和包明耀2003年报道了通辽地区农田分布10种捕食性瓢虫并对其中4个优势种的生活史及习性进行了初步研究[10]。瓢虫色斑多型主要表现在头部、前胸背板及鞘翅上黑色部分(含黑色素)和非黑色部分(含类胡萝卜素衍生物)的分布范围与布局发生更动, 尤其是鞘翅上的色斑变化非常丰富。瓢虫色斑多型现象一直是分类学者和遗传学者关注和研究的热点之一。前人对瓢虫色斑多型现象的研究以异色瓢虫基础较好, 如吴矩文等认为北京异色瓢虫有50个变种或变型; 罗希成报道沈阳和公主岭地区异色瓢虫色斑型有50多种; 袁荣才等认为长白山异色瓢虫色型176种; 荆英等对山西省异色瓢虫的色斑型研究显示该地异色瓢虫有76种色斑型。[11–14]。由于瓢虫部分物种存在较为复杂的色斑多型现象, 给物种识别和鉴定带来一定的困难。而通辽地区较为缺乏相关瓢虫色斑型的一些基础研究数据。鉴于此, 对通辽市科尔沁区大豆与苜蓿田的捕食性瓢虫物种多样性进行研究, 明确其物种多样性组成和特点, 明晰具有多型现象物种的色斑型类型, 为今后进一步生物防治研究和天敌利用打基础。

1 材料与方法

1.1 调查地点

大豆与苜蓿田样地均位于通辽市科尔沁区内蒙古民族大学科技园区(122°27′ E, 43°62′ N), 大豆种植品种为吉育608, 苜蓿种植品种是草原3号。两块样地面积相近(约3333.5 m2), 间隔1000 m以上。

1.2 试验方法

于2017—2018年7月8日—8月6日, 该时间段为当地大豆(单茬)和第2茬苜蓿(每年收3茬)田间开花期时间范围进行昆虫扫网采集, 五点法取样, 每个样方20 m ×20 m, 在20 min内充分扫网, 每3 d采集一次, 两块样地分别采集10次, 采集时间集中在8:00—17:00左右。采集到的瓢虫成虫制成干制标本后, 依据虞国跃的《中国瓢虫亚科图志》、刘崇乐的《中国经济昆虫志》等文献[15–16]进行鉴定。色斑型研究以酒精浸泡后的色斑和鞘翅底色进行分类, 对捕食性瓢虫进行镜检和色斑分析, 斑点位置编号采用Mader的方法, 根据斑点数目和特点确定变型类型。[17]

1.3 数据统计与分析

利用SPSS 19.0软件对捕食性瓢虫数据进行统计整理, Past 3.0软件进行主坐标分析(PCoA)。

2 结果与分析

2.1 科尔沁区大豆和苜蓿田捕食性瓢虫群落物种多样性组成

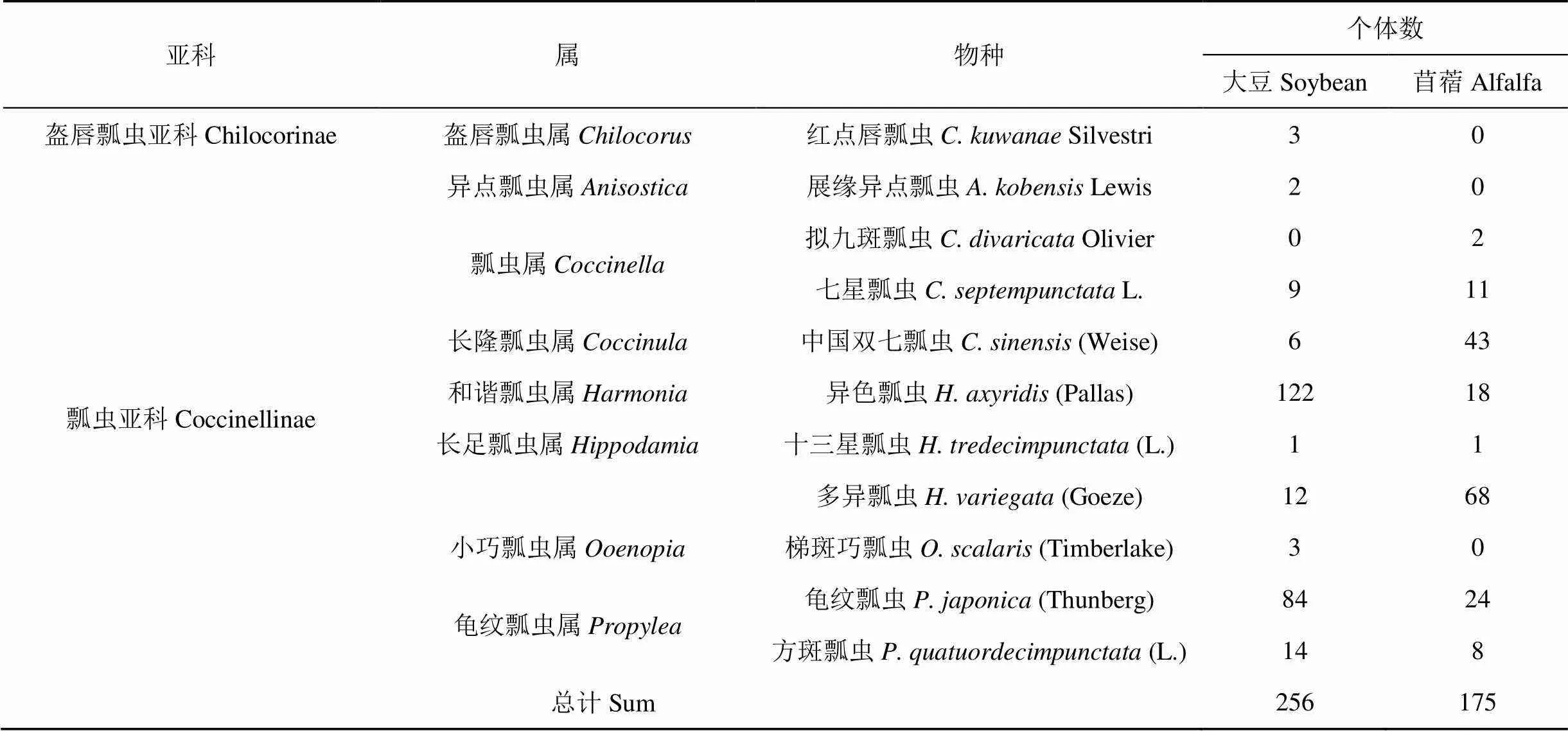

研究结果显示: 科尔沁区2种豆科植物上共采集捕食性瓢虫431头, 分隶于盔唇瓢虫亚科Chilocorinae和瓢虫亚科Coccinellinae, 共计8属11种, 以瓢虫亚科物种占绝大多数(90.91%)。从不同作物看, 大豆田分布捕食性瓢虫8属10种256头, 其中异色瓢虫(Pallas)个体数量最多(122头), 其次为龟纹瓢虫(Thunberg)(84头); 苜蓿田分布5属8种175头, 以多异瓢虫(Goeze) 数量最多(68头), 具体情况见表1。总的来看, 异色瓢虫和龟纹瓢虫个体数明显多于其它物种, 为当地大豆和苜蓿田优势捕食性瓢虫物种。两种豆科作物田捕食性瓢虫物种多样性组成及优势种存在差异的原因可能与这两种豆科植物上分布的害虫及害虫天敌种类和数量有关。

表1 科尔沁区苜蓿与大豆田捕食性瓢虫物种组成与数量

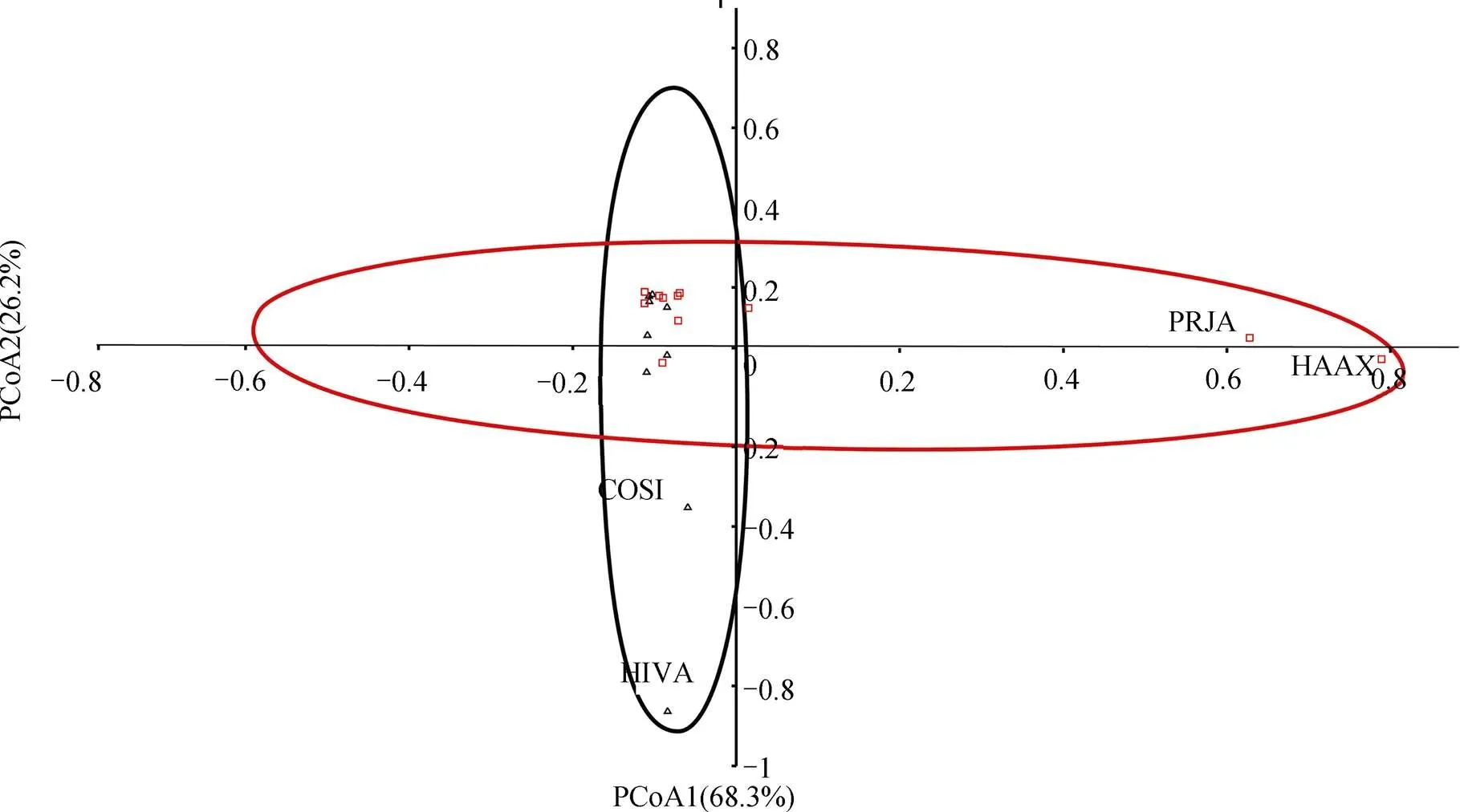

2.1 科尔沁区大豆和苜蓿田捕食性瓢虫群落相似性分析

对科尔沁区大豆田与苜蓿田10次采集的捕食性瓢虫群落相似性进行主坐标分析(PCoA), 发现两个捕食性瓢虫群落相似性较高(图1)。图中物种间距离越近, 说明物种水平上两个群落组成的相似性越大(见图1两椭圆重叠区), 差异性越小。差异性较大的物种在大豆田为异色瓢虫和龟纹瓢虫; 在苜蓿田表现为多异瓢虫和中国双七星瓢虫(Weise)。

注: 红色椭圆区—大豆田捕食性瓢虫群落; ð—大豆田捕食性瓢虫物种; HAAX—异色瓢虫; PRJA—龟纹瓢虫; 黑色椭圆区—苜蓿田捕食性瓢虫群落; Δ—苜蓿田捕食性瓢虫物种, HIVA—多异瓢虫; COSI—中国双七星瓢虫。

Figure1 PCoA analysis of predatory ladybug community in soybean and alfalfa fields of Horqin Region

2.3 科尔沁区大豆和苜蓿田捕食性瓢虫色斑型组成

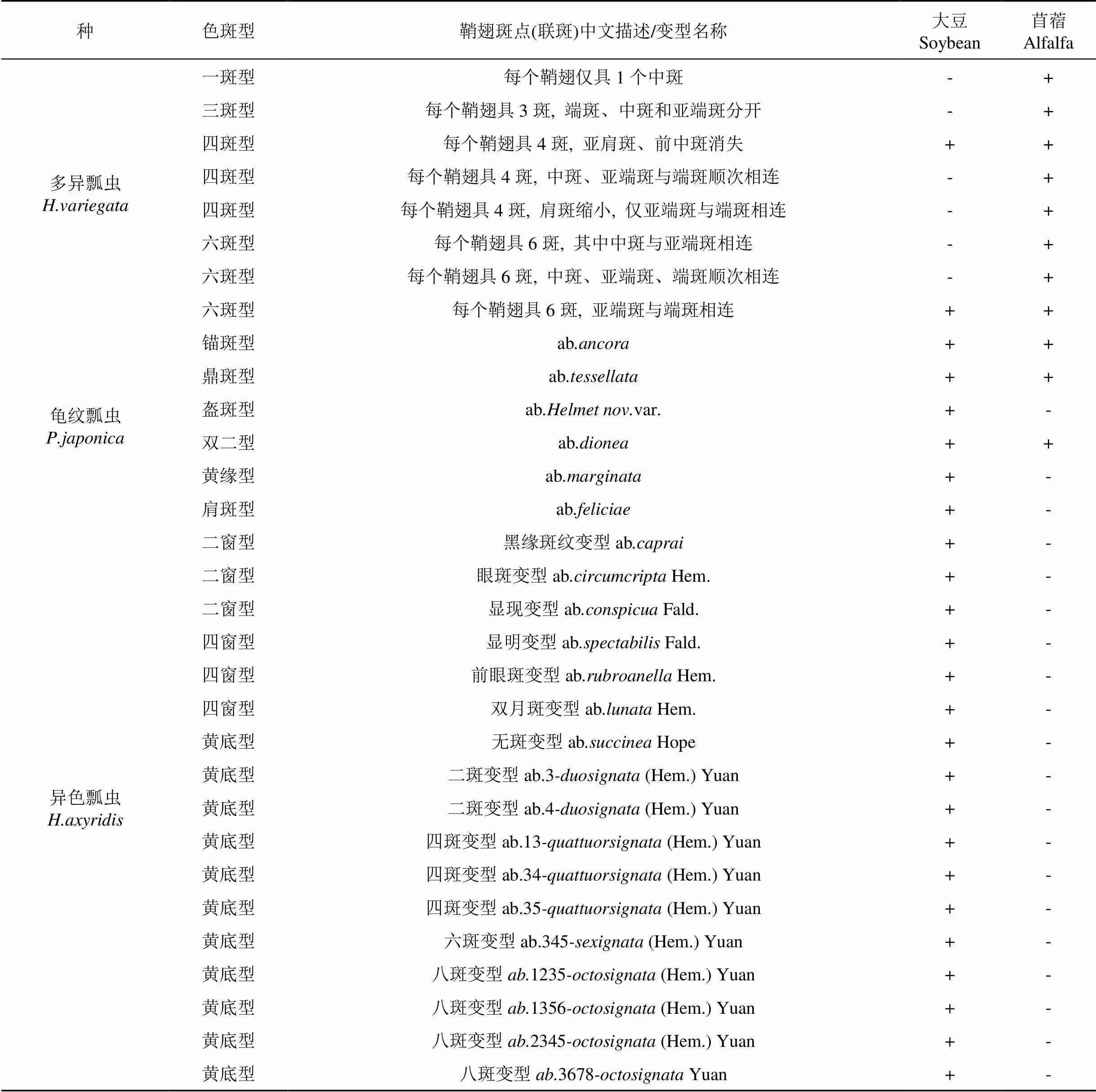

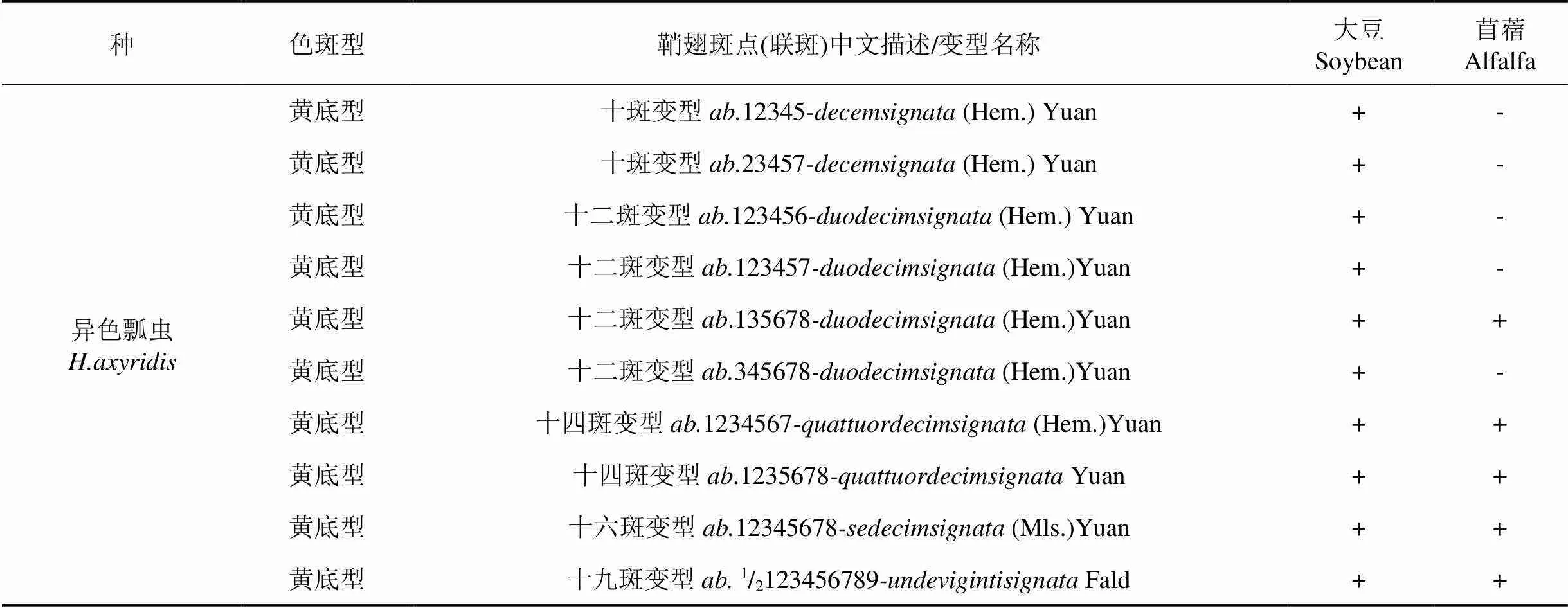

在科尔沁区两种豆科作物田发生的多异瓢虫龟纹瓢虫和异色瓢虫除标准型(模式)外均有色斑多型现象, 详见表2。其中多异瓢虫有8种变型; 龟纹瓢虫有锚斑型、鼎斑型、双二型、肩斑型、黄缘型和盔斑型等6种色斑型。异色瓢虫则有27种变型, 具体为二窗型(ScSc)变型3种、四窗型(SsSs)变型3种和黄底型(SS)变型21种; 从鞘翅底色看, 二窗型和四窗型为黑底型, 共6种, 黄底型变型(21种)明显较黑底型丰富。两种作物田捕食性瓢虫色斑型或变型的发生情况和个体数量存在明显差异。多异瓢虫的8种色斑变型在苜蓿田均有发生, 在大豆田仅发生2种。龟纹瓢虫的6种色斑型在大豆田均有发生, 在苜蓿田出现3种。异色瓢虫的27种变型在大豆田均有分布, 在苜蓿田仅发生5种。

表2 科尔沁区苜蓿和大豆田捕食性瓢虫色斑型组成

续表

注: + 有分布; - 无分布。

3 讨论与结论

在科尔沁区大豆和苜蓿田共捕获天敌瓢虫431头, 归属2亚科8属11种。其中, 大豆田捕食性瓢虫物种数量(10种)多于苜蓿田(8种), 如红点唇瓢虫Silvestri、展缘异点瓢虫Lewis和梯斑巧瓢虫(Timberlake)仅在大豆田出现, 拟九斑瓢虫Olivier仅在苜蓿田出现, 但上述几种瓢虫个体数量均较少。从发生的个体数量看, 大豆田的优势捕食性瓢虫为异色瓢虫和龟纹瓢虫; 苜蓿田则为多异瓢虫和中国双七星瓢虫(Weise)。PCoA分析表明两种作物田捕食性瓢虫群落整体相似性较高, 差异性较大的物种在大豆田为异色瓢虫和龟纹瓢虫; 在苜蓿田为多异瓢虫和中国双七星瓢虫(Weise)。结合多样性研究结果, 在两种作物田差异性较大的捕食性瓢虫物种, 其个体数量均明显高于其它物种。

与安瑞军等对通辽地区农田捕食性瓢虫的研究结果相比[10], 梯斑巧瓢虫(Timberlake)、方斑瓢虫(L.)和拟九斑瓢虫Olivier为本研究新记录该地区农田捕食性瓢虫物种; 但双七瓢虫(L.)、八斑和瓢虫(Fabricius)及黑条长瓢虫(Weise) 在本研究未见, 可能这3种捕食性瓢虫分布在其它作物田。本研究显示大豆田发生的捕食性瓢虫种类和个体数量(10种256头)均多于苜蓿田(8种175头)。鉴于调查采集情况, 其原因可能与这两种作物田其它天敌的发生情况有关。经初步鉴定, 在苜蓿田发生的其它天敌昆虫归属于半翅目、双翅目、膜翅目、鞘翅目、脉翅目、螳螂目、蜻蜓目等7目30种左右, 共366头, 如黑食蚜齿爪盲蝽(Fallén)、东亚小花蝽(Poppius)黑带食蚜蝇(De Geer)、宽带细腹食蚜蝇(Thomson)、宽尾细腹食蚜蝇(Wiedemann)、星斑虎甲Bates、大草蛉Wesmael、薄翅螳螂Linnaeus等。而大豆田发生的天敌昆虫主要归属于双翅目、半翅目、膜翅目、鞘翅目、脉翅目等5目18种左右, 共203头。相对而言, 苜蓿田中发生的其它天敌昆虫(如捕食蝽、食蚜蝇、寄生蜂、草蛉、螳螂等)物种多样性较高, 个体数量也较多, 天敌之间对蚜虫、蓟马等猎物的竞争较强, 可能在一定程度上使得大豆田捕食性瓢虫的物种数量和个体数量多于苜蓿田。

多异瓢虫龟纹瓢虫和异色瓢虫在科尔沁区大豆田和苜蓿田有色斑多型现象, 其中大豆田捕食性瓢虫的色斑型(共35种)明显多于苜蓿田(共16种)。科尔沁区与吉林省长春市地理位置较为邻近。杜文梅等人的研究表明长春市异色瓢虫有121种色斑型, 其中黄底型种类最丰富, 该型中以十九斑变型最多[18]。与该研究相比, 科尔沁区异色瓢虫色斑型多样性程度明显较低, 有27种, 也以黄底型种类最丰富, 十九斑变型最多, 其中24种色斑型在科尔沁区和长春市均有分布。当然, 本研究采集生境较单一, 仅限于大豆田和苜蓿田, 且采集时间集中在这两种作物时间上重叠的开花期(7月初至8月初), 而杜文梅等人报道的异色瓢虫其采集生境类型更多样, 采集时间集中在10月份即瓢虫群集准备越冬时, 这可能是其变型数量相对丰富的一个重要原因。对于龟纹瓢虫安瑞军等曾报道在通辽地区有4种变型[19], 本研究则发现6种, 其中盔斑型abvar.和黄缘型ab.为新发现变型。多异瓢虫的色斑变型在通辽地区尚无相关研究基础, 本研究发现8种色斑变型。瓢虫多样的色斑类型很可能是其对外界环境的一种适应, 地理环境的不同、工业的污染、农药的使用及气候诸如温度等的变化及遗传因素均可能导致瓢虫色斑种类的变异。综上所述, 瓢虫色斑多型现象应受遗传因素和环境因素(气候条件、地理分布、季节等)的综合影响[20]。

捕食性瓢虫分布广泛, 部分物种个体数量大, 这为各地开发利用这一天敌昆虫资源防治害虫提供诸多便利。在实践中, 应充分考虑并积极开发这一宝贵资源, 根据不同作物田的捕食性瓢虫种类, 设计不同的方案进行害虫防治。

[1] ALHADIDI S N, FOWLER M S, GRIFFIN J N. Functional diversity of predators and parasitoids does not explain aphid biocontrol efficiency[J]. BioControl, 2019, 64(3): 303–313.

[2] ALHADIDI S N, GRIFFIN J N, FOWLER M S. Natural enemy composition rather than richness determines pest suppression[J]. BioControl, 2018, 63(4): 575–584.

[3] GENNAD G, SUSHKO. Effect of vegetation cover on the abundance and diversity of ladybirds (Coccinellidae) assemblages in a peat bog[J]. Biologia, 2018, 73: 371–377.

[4] PANG H (庞虹), REN SX (任顺祥), ZENG T (曾涛), PANG XF (庞雄飞). Biodiversity and Their Utilization of Coccinel-lidae in China (中国瓢虫物种多样性及其利用)[M]. Guangzhou: Guang-dong Science and Technology Press, 2004: 1–168.

[5] 陈崇征, 蒋学建, 何锦华, 等. 广西松突圆蚧天敌瓢虫的种类调查[J]. 应用研究, 2011, 25(4): 50–52.

[6] 李浩森, 庞虹. 天敌瓢虫种群遗传学及其在生物防治中的作用[J]. 环境昆虫学报, 2016, 38(2): 221–227.

[7] 刘健,马凤鸣, 赵奎军. 东北地区大豆田天敌昆虫优势种类分析[J]. 昆虫知识, 2009, 46(4): 592–596.

[8] 能乃扎布. 内蒙古昆虫[M]. 呼和浩特: 内蒙古人民出版社, 1999: 1–506.

[9] 刘永江, 薛洋, 王淑海, 等. 内蒙古瓢虫的种类及其分布[J]. 内蒙古教育学院学报(自然科学版). 1998, (4): 4–7.

[10] 安瑞军, 包明耀. 通辽地区捕食性瓢虫初步调查[J]. 内蒙古民族大学学报(自然科学版). 2003, 18(5): 436–437.

[11] 吴矩文, 王军, 石宝才. 北京异色瓢虫色斑类型考察[J]. 植物保护, 1987, 13(3): 16–18.

[12] 罗希成. 异色瓢虫的色型与色斑[J]. 昆虫知识, 1960, 4(5): 157–158.

[13] 袁荣才, 张富满, 文贵柱, 等. 长白山异色瓢虫色型的考察与研究[J]. 吉林农业科学, 1994, (4): 45–54.

[14] 荆英, 张永杰, 马瑞燕. 山西省异色瓢虫色斑类型考察[J]. 山西农业大学学报, 2002, 22(1): 42–45.

[15] 虞国跃. 中国瓢虫亚科图志[M]. 北京: 化学工业出版社, 2010: 1–180.

[16] 刘崇乐. 中国经济昆虫志: 第5册[M]. 北京: 科学出版社, 1963: 1–101.

[17] MADER L. Evidenz der paläarktischen Coccinelliden und ihrer Aberrationen in Wort und Bild.[M]. Vienna: privately published, 1926-1937: 1-476.

[18] 杜文梅, 陈丽玲, 阮长春, 等. 长春市异色瓢虫色斑类型调查与研究[J]. 中国农学通报. 2010, 26(4): 258–266.

[19] 安瑞军, 张立明, 张宁, 等. 龟纹瓢虫(Thunberg) 生物学特性研究初报[J]. 哲里木畜牧学院学报. 1998, 8(3): 48–51.

[20] 唐斌, 诸桔, 郭红双, 等. 异色瓢虫鞘翅色斑变异多样性研究进展[J]. 杭州师范大学学报(自然科学版). 2012, 11(2): 132–136.

A study on the predatory ladybug community in two legume crop fields

CHAI Chang, SHI Kai*, XING An, BAI Guangyao, WANG Jiajun

School of Agriculture, Inner Mongolia University for Nationalities, Tongliao, Inner Mongolia 028000, China

The predatory ladybug communities in the flowering stage of two legume cropfields in Horqin district of Tongliao City were studied by using the method of biodiversity.The results showed that there were differences in the species composition and individual numbers between two predatory ladybugs communities. There were 8 genera and 10 species of predatory ladybugs in soybean field, and(Pallas) had the largest number (122 heads). There were5 genera 8 species in alfalfa field, and the number of(Goeze) was the most (68 heads). The two predatory ladybug communities had high similarity. The individual numbers of predatory ladybug species with large differences were significantly higher than those of other species. The study showed that there were 27 varieties of(Pallas), 8 varieties of(Goeze), and 6 varieties of(Thunberg). The number of predatory ladybugs in soybean field (35 species) was significantly higher than that in alfalfa field (16 species).

predatory ladybug; species diversity; similarity analysis; phenotype

柴畅, 石凯, 兴安, 等. 两种豆科作物田捕食性瓢虫群落研究[J]. 生态科学, 2021, 40(1): 25–30.

CHAI Chang, SHI Kai, XING an, et al. A study on the predatory ladybug community in two legume crop fields[J]. Ecological Science, 2021, 40(1): 25–30.

10.14108/j.cnki.1008-8873.2021.01.004

Q969.93

A

1008-8873(2021)01-025-06

2020-03-11;

2020-04-15

国家重点研发计划2017年重点专项(2017YFD0201000); 内蒙古自治区自然科学基金(2017MS0320); 内蒙古自治区科技储备项目(2018MDCB02); 内蒙古民族大学博士科研启动基金(BS576)

柴畅(1997-), 女, 内蒙古兴安盟人, 在读研究生, 研究方向为草地有害生物防治与保护。E-mail: 18747553516@163.com-mail: pan163.com

石凯, 女, 博士, 教授, 研究方向为草地有害生物防治与保护。E-mail: nmshikai@126.com