生物保护视角下乡村景观生态安全格局构建—以山西省临汾市汾西县永安镇后加楼村为例

2021-04-12王嘉高静袁睦茜孙乔昀李帅

王嘉, 高静, *, 袁睦茜, 孙乔昀, 李帅

生物保护视角下乡村景观生态安全格局构建—以山西省临汾市汾西县永安镇后加楼村为例

王嘉1, 高静1, *, 袁睦茜1, 孙乔昀2, 李帅3

1. 太原理工大学建筑学院, 太原 030024 2. 北京林业大学园林学院, 北京 100083 3. 笛东规划设计(北京)股份有限公司, 北京 100029

近年来随着乡村快速发展, 乡村景观格局发生了巨大改变, 同时对生物生境产生了严重威胁, 如何以景观的视角对村落动物栖息地进行识别并保护是村落生态安全格局构建中的重要问题。选取山西省临汾市汾西县永安镇后加楼村作为研究对象, 通过MCR模型构建代表种运动阻力面, 把单一物种阻力面叠加, 运用回溯成本栅格判别生态廊道和生态节点, 依此构建研究区动物保护安全格局。结果显示: (1)研究区生态源地面积74.25 hm2, 占研究区面积28.17%, 主要由林地和草地组成; (2)研究区景观格局分为核心区、缓冲区、控制区3个层级, 分别占比41.64%、65.56%和76.88%; (3)识别生态廊道10条, 生态节点6个, 合理优化研究区土地格局对维护村域生态安全尤为重要。本研究可为今后村域生态保护和规划提供新的思路。

景观生态安全格局; 最小累积阻力模型; GIS; 动物保护; 后加楼村

0 前言

生物多样性丧失是一个全球化问题, 受到社会广泛关注。我国村落生态系统覆盖了国土面积的一半, 成为我国生物多样性的重要组成部分[1]。相对城市而言, 村落可以为动物提供更适宜的生境, 许多野生动物会选择农区或农区边缘作为栖息地, 然而近年来随着乡村景观的建设, 乡村景观格局发生了巨大改变, 这些改变对动物栖息地造成了严重的破坏, 并且对原有动物生存造成了巨大威胁[1–2]。对于乡村而言, 如何科学有效地保护动物多样性是乡村发展中亟待解决的问题。国内外学者在生物多样性保护规划中构建了3种景观格局优化模式[3]: 即“集聚间有离析”模式、“景观安全格局”模式、“绿色基础设施”模式。目前国内外景观生态安全格局的研究多集中在城市和小流域层级[4–6], 村域层级的研究较少, 本文借鉴“景观安全格局”模式[7], 对后加楼村域动物保护安全格局构建提供规划导则, 并为今后村落生态规划提供新思路。

1 研究区域概况

后加楼村位于山西省西南部, 隶属于临汾市汾西县永安镇, 地处东经111°34′26—111°35′46, 北纬36°41′03—36°42′19, 东西宽1.97 km,南北长2.32 km, 全村总面积2.63 km2。村落海拔在750—1000 m, 属于梁峁状黄土丘陵区, 村庄依山傍水, 地貌呈阶梯状从下而上, 如楼房般层层叠叠, 加楼村由此而得名。村内回祖河与对竹河交汇, 但由于黄土高原地区水土流失严重和村内矿山的挖掘, 导致后加楼村内两条河流成为季节性河流。后加楼村地处温带大陆性气候区, 年平均降水量550 hm, 四季分明, 昼夜温差大, 年平均气温10.5摄氏度, 日照2600小时, 无霜期187 d。后加楼植被以针叶阔叶混交林为主[8], 由于地处黄土高原地区, 植被覆盖率仅为34.1%, 水土流失率为50.2%[9], 动物生存环境不容乐观, 生境破碎化严重。

2 研究数据与方法

2.1 数据来源及处理

土地利用数据来源于中国科学院地理空间数据云(http://www.gscloud.cn/),选取2018年4月Landsat 8OLI遥感影像作为基础数据, 依据《土地利用现状分类》[10], 结合研究区实际情况, 将土地覆盖类型归结为耕地、林地、草地、园地、水域和建设用地6类。通过地理空间数据云的GDEM30 m精度数据获取DEM 高程, 在ArcGIS10.4 中进行拼接、裁剪,用于提取坡度和坡向等数据。

2.2 研究方法

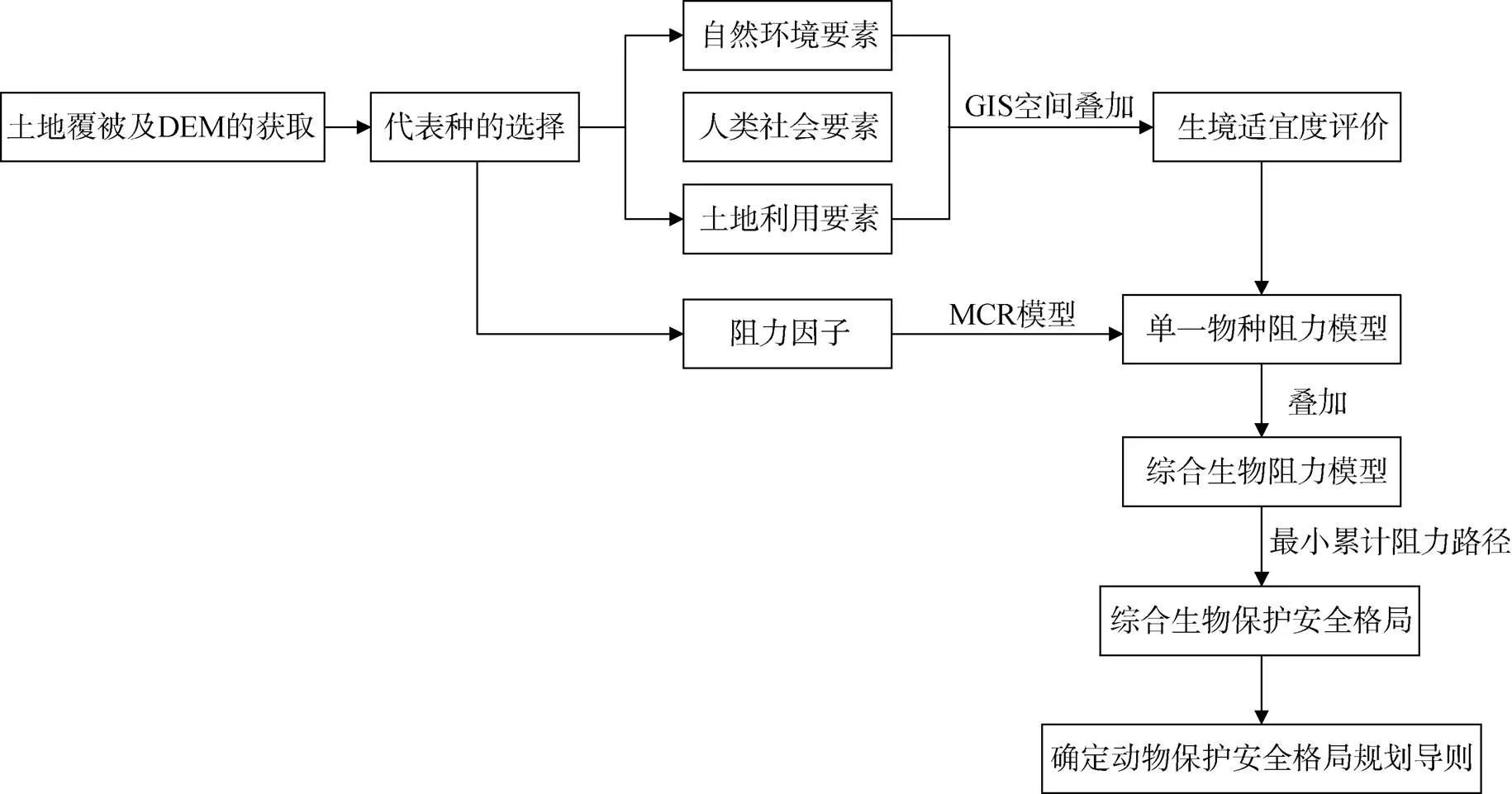

研究首先选用胡远满[11]在生境研究中提出的名词“代表种”作为研究动物的称谓, 选取适合的代表种并对其生态学习性进行研究。其次根据毛齐正[12]等人的研究, 将影响研究区生物多样性的原因归纳为三类: 自然环境因素、人类社会因素和土地利用因素。通过三个层面的评价因子作为研究区动物生境适宜性评价要素, 构建“自然环境—人类社会—土地利用”三维综合的生境适宜性评价体系, 并判别出代表种适宜生存的生境。运用Knaapen 等人提出的MCR模型(最小累积阻力模型)[13], 通过GIS建立代表种水平扩散阻力模型, 构建单一物种阻力面; 最终将所有单一物种阻力模型进行叠加并进行人工判别规划出村域综合生物安全格局, 并依据该安全格局提出动物保护安全格局理论模式(图1)。

3 结果分析

3.1 后加楼村代表种的选择

3.1.1主要生境类型

后加楼村村域总面积为263 hm2, 其中山区森林面积为97 hm2,占村域总面积36.88%, 包括有林地、灌木林地、灌草丛等; 果园、耕地等人工栽培植被面积为115 hm2, 占村域面积43.73%; 境内有对竹河与回祖河两条季节性河流, 水域总面积为13 hm2, 占村域总面积4.94%; 村庄建设用地面积为38 hm2, 占村域面积的14.45%。根据上述用地分类, 将境内动物主要生境类型分为林地、园地、耕地、草地、河流5种类型。

图1 村域动物安全格局构建流程

Figure1 Construction process of safety pattern for animal in the area of village

3.1.2 选择代表种

在选取代表种时, 应考虑其代表性和在生态系统中存在的地位, 同时能够反映生境的特点[14]。对于后加楼村, 考虑到其独特的黄土高原地区地形地貌、特有的生境系统及村落人为干扰程度, 认为应选择: 1)对其他物种或某类生境具有代表作用; 2)不选择濒危物种或伴人物种[15]; 3)相关资料充足, 便于后续优化生物保护安全格局[16]。4)在农业景观中多选鸟类与哺乳类动物作为代表种[17]。

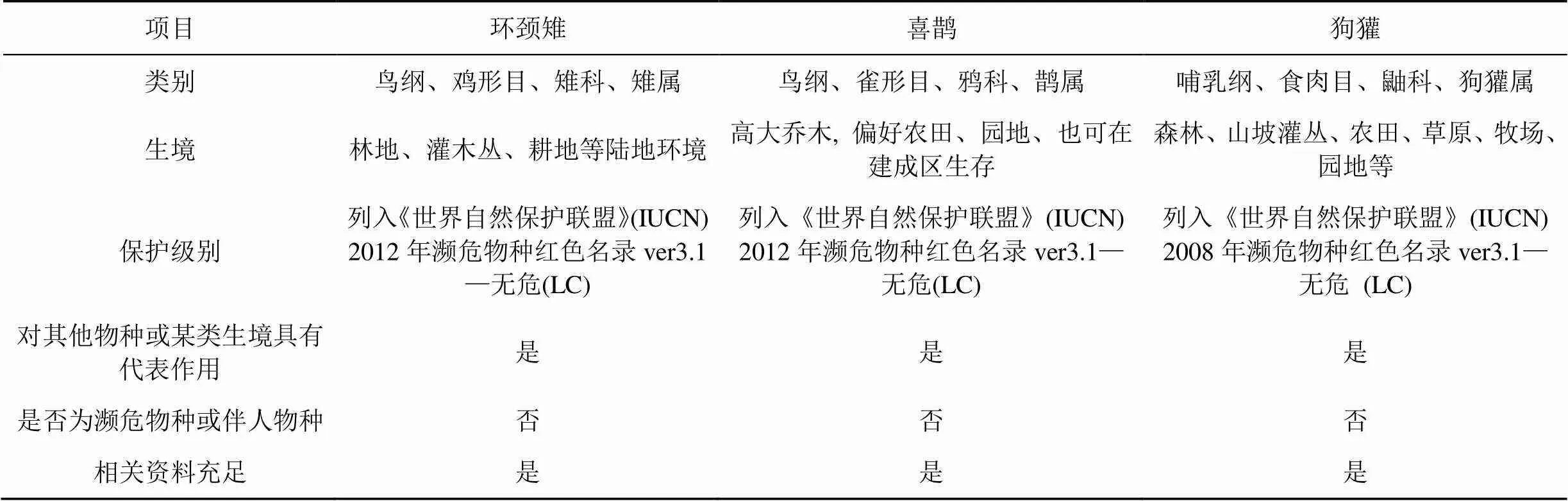

通过现场调研确定动物在村域内出现频率, 对村域内动物大致分为四类:哺乳类、鸟类、昆虫类、爬行类, 由于村内对竹河与回祖河为季节性河流, 故村域内少有两栖类及鱼类。结合上述代表种选择标准, 在鸟类和哺乳类中选择三类代表种。由于环颈雉对其他物种具有代表作用且分布较为广泛, 所以国内部分研究选择环颈雉作为代表种[18]; 近年来随着乡村建设, 农区喜鹊种群数量锐减, 且喜鹊可作为疏林区的指示物种, 因而可成为监测乡村生境的代表种[19–20]; 狗獾是当地现存体型最大的食肉动物之一, 对于维持当地生态系统的完整具有重要作用[21–23], 因此选择环颈雉、喜鹊和狗獾做为代表种(表1)。

表1 后加楼村代表种分析

3.2 环颈雉扩散阻力模型构建

3.2.1环颈雉生境适宜性分析

环颈雉俗称野鸡、雉鸡, 陆禽, 鸟纲、鸡形目、雉科、雉属, 广泛分布于我国各省。环颈雉偏好选择沙棘占优势的林缘灌木、杂草丛生的地带, 生境常选择阳坡和半阳坡, 适宜在15 °左右的坡度上栖息[24]。环颈雉喜好人为干扰较小的生境, 距离建成区越远越适宜环颈雉生存[25]。参考相关文献并咨询专家, 确定对环颈雉生境选址有影响的因子:土地覆盖类型、坡度、坡向、人为活动干扰。

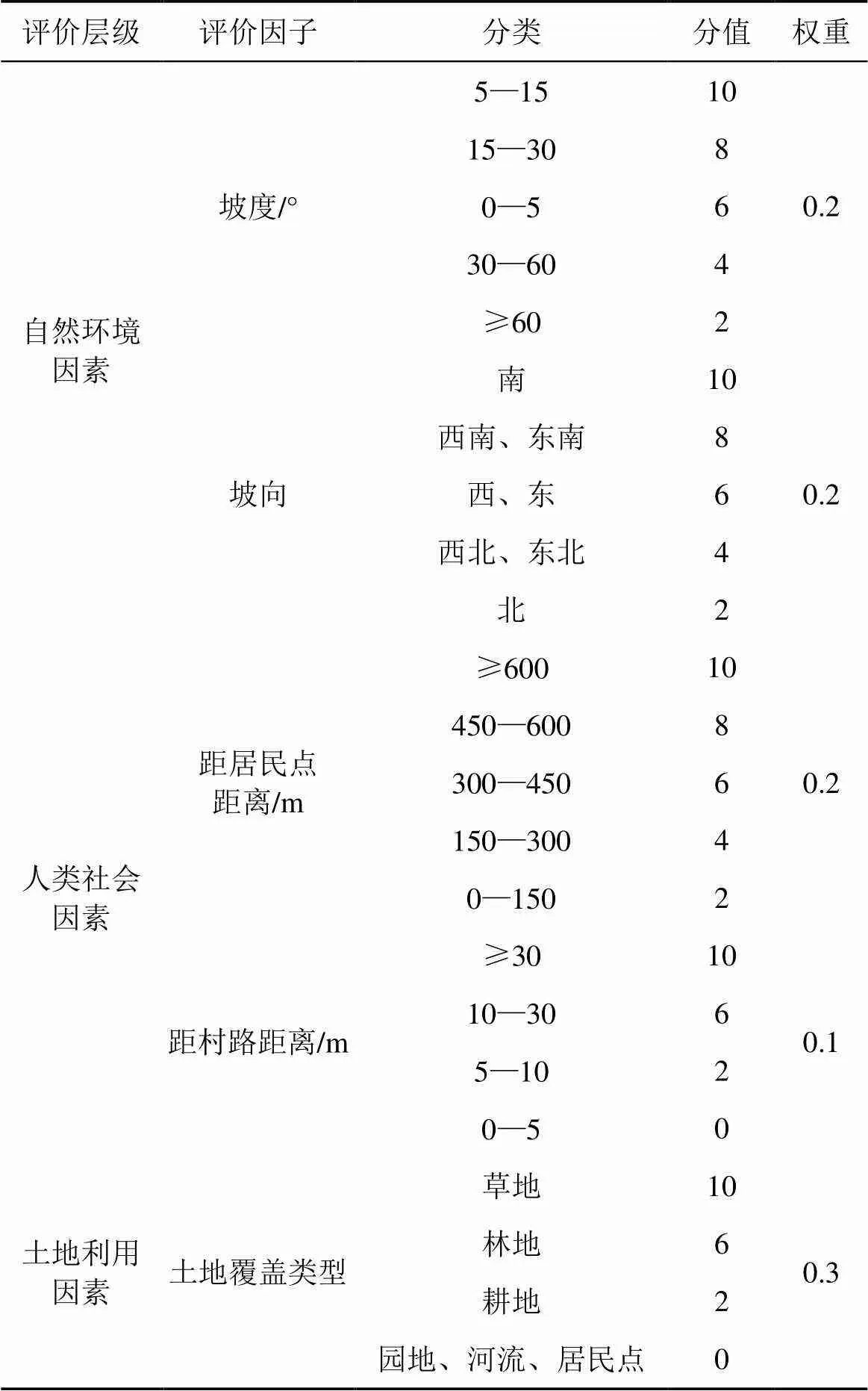

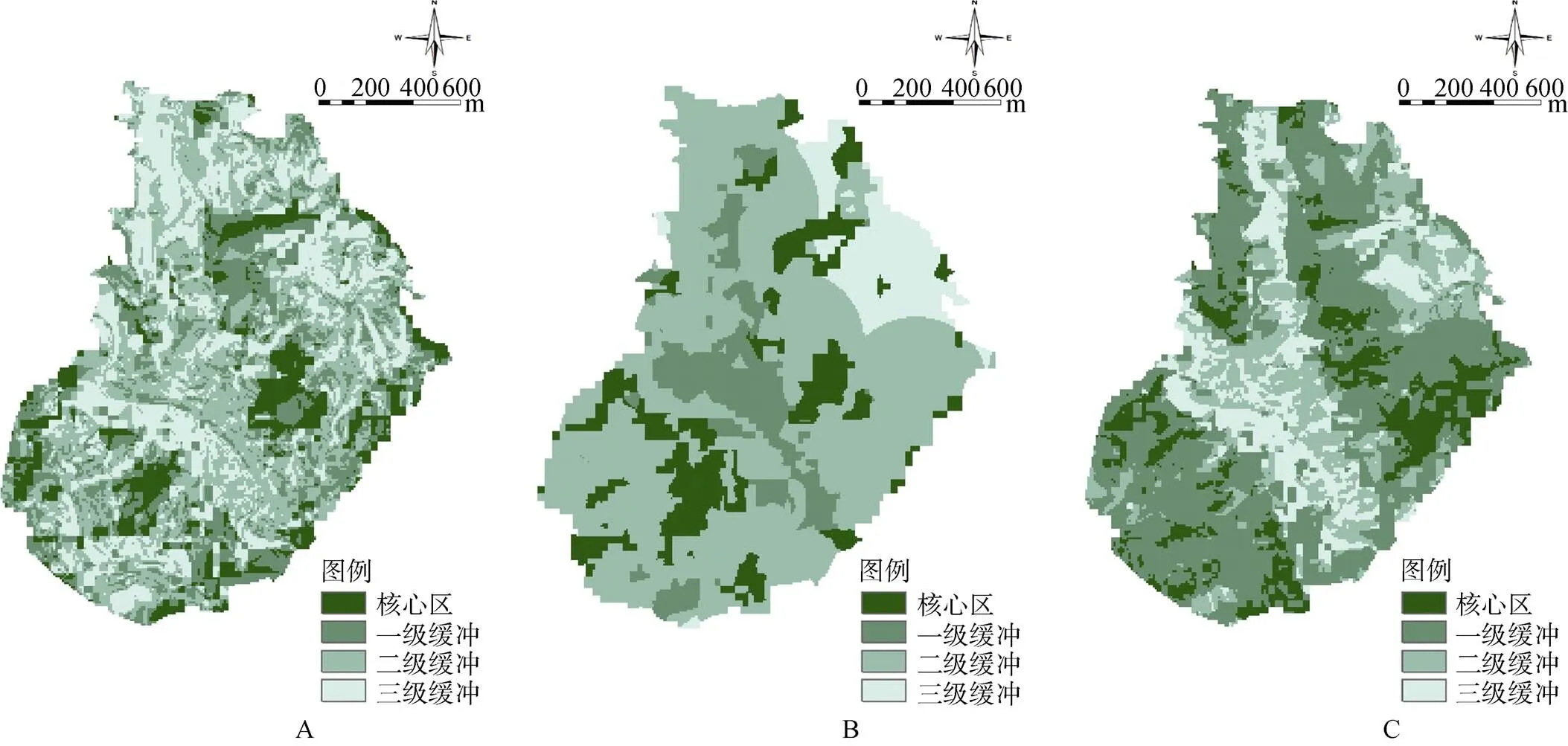

根据以上分析, 为三个评价层级的不同评价因子确定分值及权重(表2)。根据上述分析, 可以确定后加楼村域内适宜环颈雉的生境, 并将其划分为核心区、一级缓冲区、二级缓冲区和不适宜区4个水平(图2), 核心区是环颈雉最适宜栖息的区域, 即为“源”。

表2 环颈雉生境适宜性分析

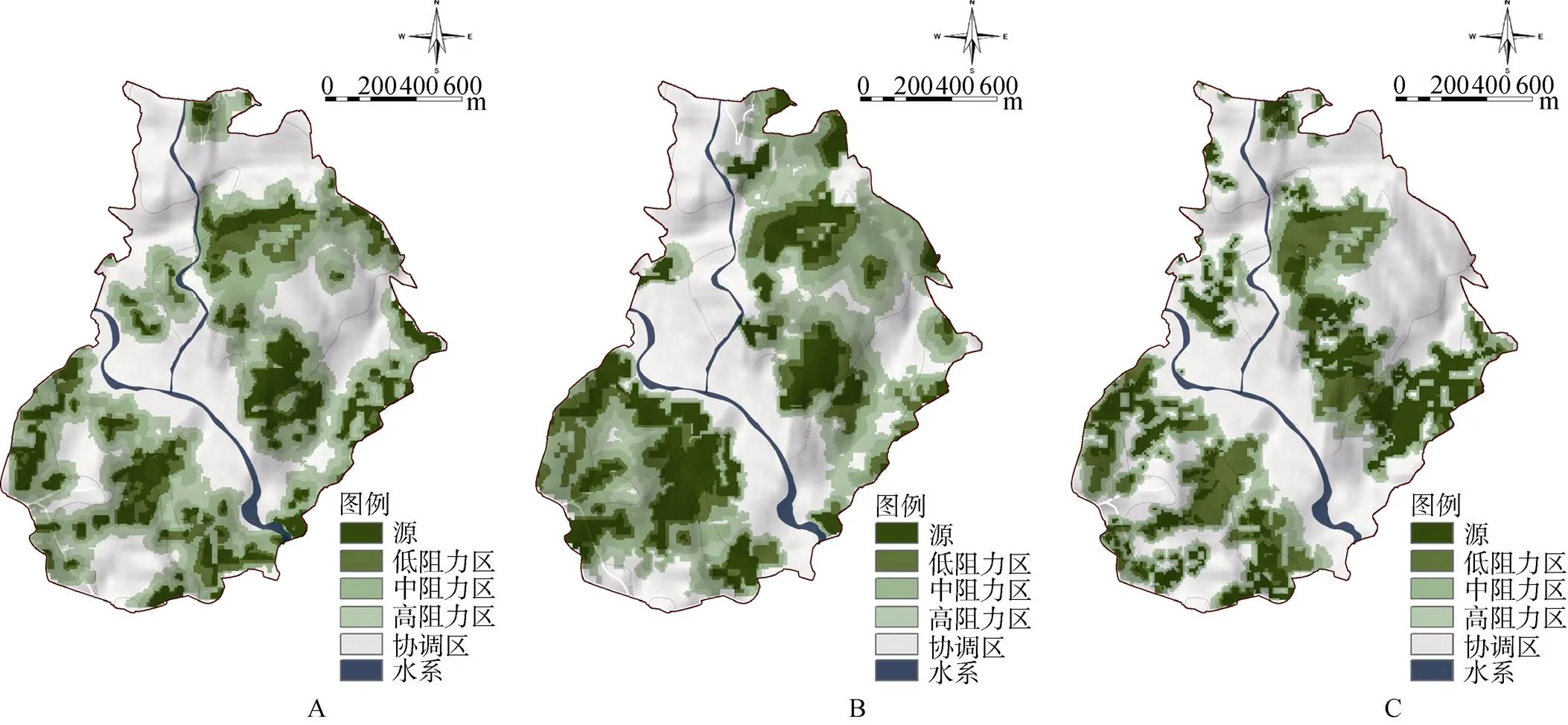

3.2.2 环颈雉扩散阻力面构建

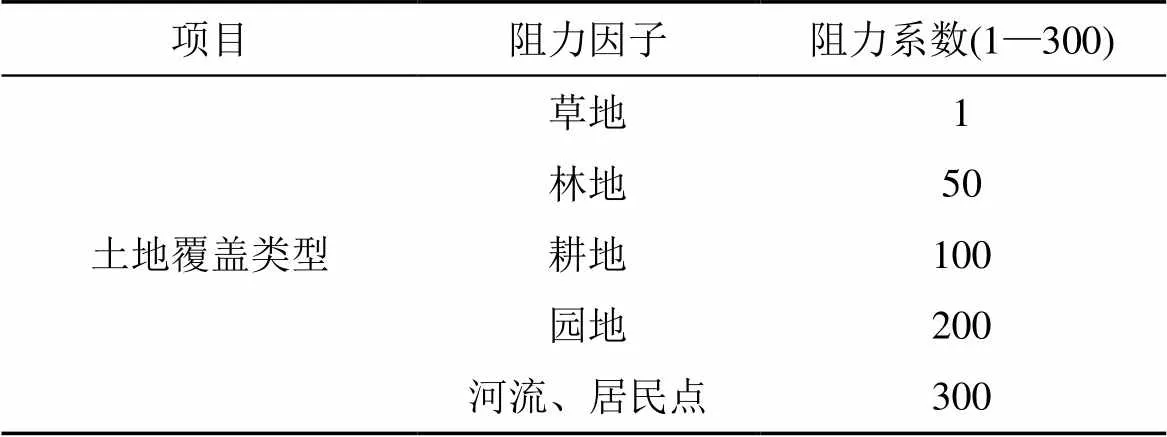

环颈雉的运动过程主要受土地覆盖类型的影响, 通过查阅参考文献确定各个阻力因子对环颈雉运动的阻力系数[24–25](表3)。根据以上阻力系数, 通过 GIS模拟出环颈雉的水平运动过程, 建立环颈雉扩散阻力面(图3)。

通过文献研究[26–31]和专家咨询, 对喜鹊和狗獾分别进行栖息地适宜性评价和迁徙阻力分析, 得到喜鹊和狗獾的扩散阻力面(图2—3), 分析过程与环颈雉相似, 在此不再详述。

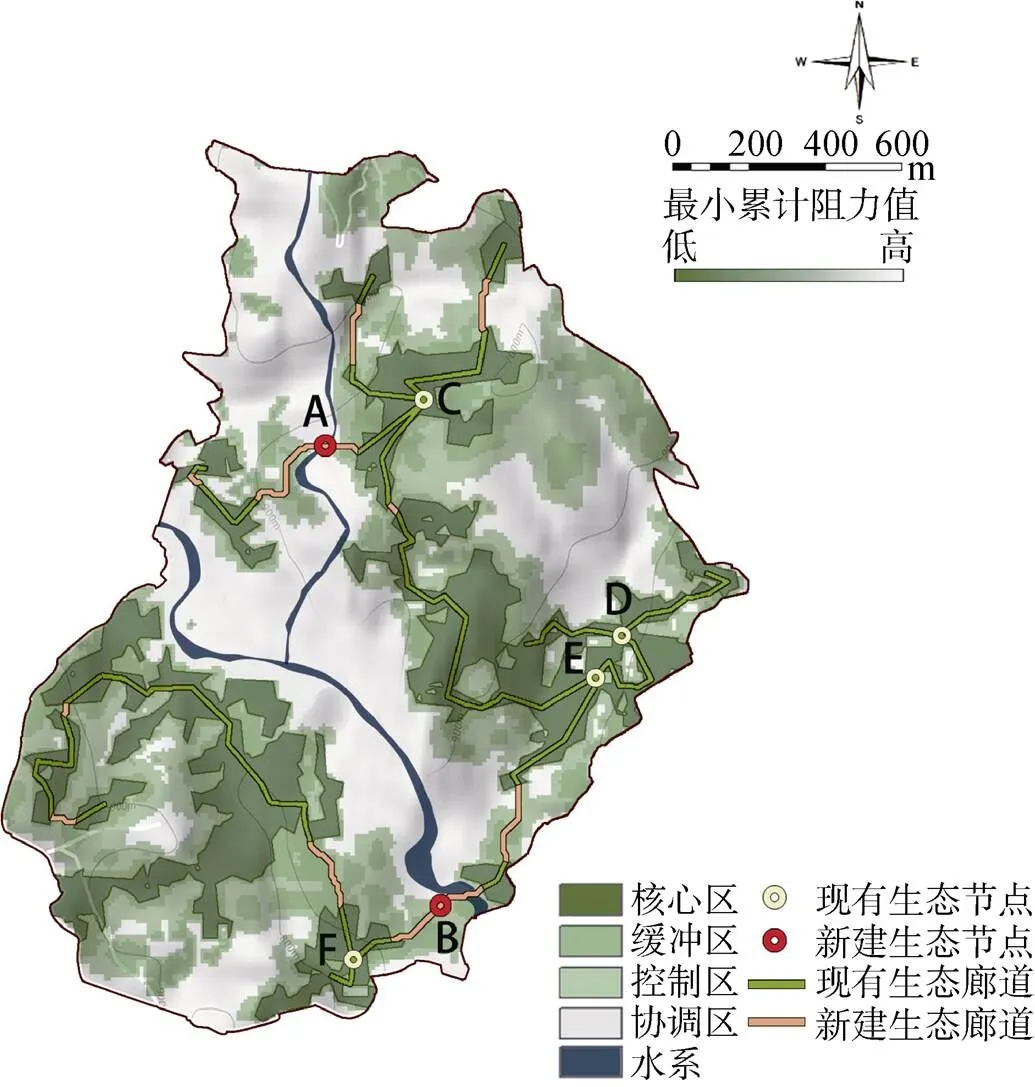

3.3 综合生物保护安全格局的构建

将单一物种阻力模型进行叠加, 通过GIS运算最大值, 并进行人工判别, 剔除小于1 hm2斑块, 得到综合生物扩散阻力面。通过回溯成本栅格, 计算出最小累计阻力路径, 获得后加楼源地之间最小阻力路径, 即为生态廊道, 并依此判别生态节点, 构建后加楼生物保护安全格局。将该格局分为核心区、缓冲区、控制区三个安全水平: 核心区是源及外围50 m左右区域, 面积为109.51 hm2, 占村域面积41.64%, 生物多样性较高, 人为活动干扰较小, 以地域性次生植被为主, 主要包括林地、草地和少量园地。核心区是保障村落动物保护安全格局的底线生态用地, 应保护其自然状态, 禁止开发建设[32];缓冲区是核心区及外围50—100 m左右区域, 面积为172.43 hm2, 占村域面积65.56%, 存在一定程度的人为干扰, 以灌草丛为主, 包含部分林地和农用地; 控制区是缓冲区及外100—200 m左右域, 面积为202.17 hm2, 占村域面积76.88%, 人为干扰相对较大, 以农用地为主, 存在部分草地; 控制区是生物保护的最外围区域, 也是生物保护理想格局。

后加楼村域景观格局较为破碎化, 主要原因是生态源地之间缺乏连接, 不利于物种的水平运动; 新建生态廊道为10条, 依据朱强等人[33]总结的不同学者有关生态廊道的研究, 认为后加楼村生态廊道构建应分为三个层级, 分别为: 30 m、60 m和100 m。识别生态节点6个, 其中A、B两个点为新建生态节点, 是廊道上阻力值最大点, 应在此处构建乡土植物斑块, 可以促进源间的相互联系[34–35]; C、D、E、F是现存生态节点, 是现存廊道的交汇点, 也是生物流的关键部位, 在这些点减少人类活动, 恢复林地斑块, 丰富群落层次, 有利于提高景观连通性(图4)。

表3 环颈雉运动阻力分析

A: 环颈雉生境适宜性分析; B: 喜鹊生境适宜性分析; C: 狗獾生境适宜性分析

Figure2 Habitat suitability analysis of a single species

A: 环颈雉迁徙最小累积阻力分析; B: 喜鹊迁徙最小累积阻力分析; C: 狗獾迁徙最小累积阻力分析

Figure3 Analysis of minimum cumulative resistance to migration of a single species

图4 后加楼村生物保护安全格局

Figure 4 Security pattern of biological protection in Houjialou Village

4 结论与展望

4.1 结论

本文从动物保护的角度, 通过构建MCR模型识别研究区景观生态空间结构要素并对其进行分析化重组, 最终提出优化后加楼村景观生态安全格局布局方案, 主要结论有:

(1)后加楼村生态源地面积74.25 hm2, 占研究区面积28.17%, 主要集中在林地和草地区域, 该区域应禁止开发建设; (2)除生态源地外, 基于MCR模型构建的研究区生态安全格局中缓冲区、控制区、协调区分别占比41.64%、65.56%和76.88%; (3)研究区源间连通度较低, 识别生态廊道10条, 生态节点6个, 其中原有生态节点4个, 新建生态节点2个, 识别生态廊道和生态节点有利于完善村落景观安全格局的构建。

4.2 展望

本文通过构建动物保护安全格局对后加楼村域规划提供指导性建议, 同时为今后村域规划提供新的思路。但由于目前研究区动物分析资料较少, 只能对现有的资料进行分析, 因此本文的生境适宜性评估并不能完全反映代表种实际的生境。景观具有复杂性,在最小累计阻力路径的运算中很难准确地评估景观阻力值, 最优路径的选取并不完全取决于土地覆盖类型, 气候、坡度等因素也可能影响到实际扩散路径的选取[36], 生态廊道宽度的设置也会影响构建廊道的合理性[6]。基于GIS的优化的土地利用可能会与实际存在偏差[37], 导致在动物保护安全格局的构建中产生不确定性, 上述问题今后有必要进行深入的研究与探讨。

[1] 陶战. 我国乡村生态系统在国家生物多样性保护行动计划中的地位[J]. 农业环境与发展, 1995, (4): 5–7+48.

[2] 吴灏, 张建锋, 陈光才, 等. 乡村景观建设过程中的生物多样性保护策略[J]. 江苏农业科学, 2014, 42(8): 345–348.

[3] 岳邦瑞, 康世磊, 江畅. 城市—区域尺度的生物多样性保护规划途径研究[J]. 风景园林, 2014, (1): 42–46.

[4] 胡望舒, 王思思, 李迪华. 基于代表种的北京市生物保护安全格局规划[J]. 生态学报, 2010, 30(16): 4266–4276.

[5] 张聪. 基于格局与过程关系的秦岭北麓涝峪段空间格局优化方法研究[D]. 西安: 西安建筑科技大学, 2018.

[6] 陈昕, 彭建, 刘焱序, 等. 基于“重要性—敏感性—连通性”框架的云浮市生态安全格局构建[J]. 地理研究, 2017, 36(3): 471–484.

[7] 俞孔坚. 生物保护的景观生态安全格局[J]. 生态学报, 1999, (1): 10–17.

[8] 《山西经济年鉴》编辑委员会. 山西经济年鉴[M]. 太原:山西出版传媒集团山西经济出版社, 2016, 44.

[9] 赵乾坤. 山西省水土保持功能分区及生态脆弱性评价[D]. 济南: 山东农业大学, 2014.

[10] 国土资源部. 土地利用现状分类: GB/T21010—2017[S]. 北京: 中国标准出版社, 2017.

[11] 胡远满. 水禽自然保护区的生境研究及其景观生态设计—以辽宁双台河口自然保护区为例[D]. 沈阳: 中国科学院沈阳应用生态研究所, 1997.

[12] 毛齐正, 马克明, 邬建国, 等. 城市生物多样性分布格局研究进展[J]. 生态学报, 2013, 33(4): 1051–1064.

[13] KNAAPEN J P, SCHEFFER M, HARMS B. Estimating habitat isolation in landscape planning[J]. Landscape and Urban Planning, 1992, (23): 1–16.

[14] 冯艺佳. 风景园林视角下的北京市浅山区绿色空间理想格局构建策略研究[D]. 北京: 北京林业大学, 2016.

[15] DALERUM F, SOMERS M J, KUNKEL K E, et al. The potential for large carnivores to act as biodiversity surrogates in southern Africa. Biodiversity and Conservation, 2008, 17(12): 2939–2949.

[16] 俞孔坚, 王思思, 李迪华. 区域生态安全格局: 北京案例[M]. 北京: 中国建筑工业出版社, 2011.

[17] VALLON M, DIETZEN C, LAUCHT S, et al. Focal species candidates for pesticide risk assessment in European rice fields: A review[J]. Integrated Environmental Assessment and Management, 2018, 14(5).

[18] 周雁. GIS空间分析在风景区规划中的应用[D]. 合肥: 安徽大学, 2015.

[19] 范喜顺. 华北平原北部耕作区鸟类群落及其生存制约因子研究[D]. 北京: 北京林业大学, 2005.

[20] 吴庆明. 扎龙国家级自然保护区湿地注水恢复期鸟类群落研究[D]. 哈尔滨: 东北林业大学, 2010.

[21] 郝辉. 上海郊区狗獾(Meles meles)生态学研究[D]. 上海: 华东师范大学, 2009.

[22] 李峰, 蒋志刚. 狗獾夜间活动节律是受人类活动影响而形成的吗?基于青海湖地区的研究实例[J]. 生物多样性, 2014, 22(6): 758–763.

[23] 张逦嘉, 王安梦, 袁梨, 等. 内蒙古赛罕乌拉自然保护区4种小型食肉目动物的食性构成的初步分析[J]. 兽类学报, 2011, 31(1): 55–61.

[24] 倪喜军, 郑光美, 张正旺, 等. 雉鸡(Phasianus colchicus)营巢生境的模拟分析研究(英文)[J]. 生态学报, 2001(6): 969–977.

[25] 程晓福, 殷小慧, 高睿, 等. 六盘山环颈雉对越冬生境的选择[J]. 内蒙古农业科技, 2009, (3): 70–71.

[26] 唐强. 基于生境保护的辽河三角洲绿道布局[D]. 沈阳: 沈阳农业大学, 2012.

[27] 高远, 慈海鑫, 雷晓水. 高速公路防护林内喜鹊和灰喜鹊的巢址选择[J]. 生态科学, 2014, 33(5): 904–908.

[28] 张明宇. 山地次生林喜鹊巢址选择的研究[D]. 长春: 东北师范大学, 2006.

[29] 汝少国, 侯文礼, 刘云, 等. 灰喜鹊的繁殖生态和巢位选择Ⅱ. 巢位选择[J]. 生态学杂志, 1998, (5): 12–14+24.

[30] 谢志刚. 上海地区狗獾(Meles meles)的生态学研究[D]. 上海: 华东师范大学, 2011.

[31] 杨会涛. 张广才岭狗獾生境选择[D]. 哈尔滨: 东北林业大学, 2010.

[32] 李国煜, 林丽群, 伍世代, 等. 生态源地识别与生态安全格局构建研究—以福建省福清市为例[J]. 地域研究与开发, 2018, 37(3): 120–125.

[33] 朱强, 俞孔坚, 李迪华. 景观规划中的生态廊道宽度[J]. 生态学报, 2005, (9): 2406–2412.

[34] 俞孔坚. 景观: 文化、生态与感知[M]. 北京: 科学出版社, 1998.

[35] 张秀红, 李明阳, 刘雅楠, 等. 桂东珍稀野生动物保护的安全格局分析[J]. 西南林业大学学报(自然科学), 2019, 39(5): 144–150.

[36] 郭纪光, 蔡永立, 罗坤, 等. 基于目标种保护的生态廊道构建—以崇明岛为例[J]. 生态学杂志, 2009, 28(8): 1668–1672.

[37] 李青圃, 张正栋, 万露文, 等. 基于景观生态风险评价的宁江流域景观格局优化[J]. 地理学报, 2019, 74(7): 1420–1437.

Construction of rural landscape ecological security pattern from the perspective of biological protection—a case study of Houjialou Village, Yong'an Town, Fenxi County, Linfen City, Shanxi Province

WANG Jia1,GAO Jing1,*,YUAN Muxi1, SUN Qiaoyun2, LI Shuai3

1. School of Architecture, Taiyuan University of Technology, Taiyuan 030024, China 2. School of Landscape Architecture, Beijing Forestry University, Beijing 100083, China 3. DDON Planning and Design Inc, LTD, Beijing 100091, China

In recent years, with the rapid development of the countryside, the landscape pattern of the countryside has changed greatly, and at the same time, it has seriously threatened the biological habitat. How to identify and protect the animal habitat of villages from the perspective of landscape is an important issue in constructing the ecological security pattern of villages. Houjialou Village, Yong'an Town, Fenxi County, Linfen City, Shanxi Province was selected as the research object, and the MCR model was selected to construct the movement resistance surface of representative species. The movement resistance surface of a single species was superimposed, and the ecological corridor and ecological node were identified using the backtracking cost grid to establish a security pattern for animal protection in the study area. The results showed: (1) The ecological source area of the study area was 74.25 hm2, which accounted for 28.17% of the study area, mainly composed of woodland and grassland. (2) The landscape pattern of the study area was divided into three levels:core area, buffer area and control area which respectively accounted for 41.64%, 65.56% and 76.88%. (3) With 10 ecological corridors and 6 ecological nodes being identified, it was significant to optimize the land pattern to maintain the ecological security of the village. This study can provide innovative ideas and directions for future research of countryside ecological protection and planning.

landscape ecological security pattern; Minimum Cumulative Resistance (MCR) Model; GIS; animal protection; Houjialou Village

王嘉, 高静, 袁睦茜, 等. 生物保护视角下乡村景观生态安全格局构建—以山西省临汾市汾西县永安镇后加楼村为例[J]. 生态科学, 2021, 40(1): 155–161.

WANG Jia, GAO Jing, YUAN Muxi, et al. Construction of rural landscape ecological security pattern from the perspective of biological protection—a case study of Houjialou Village, Yong'an Town, Fenxi County, Linfen City, Shanxi Province[J]. Ecological Science, 2021, 40(1): 155–161.

10.14108/j.cnki.1008-8873.2021.01.020

TU982.29

A

1008-8873(2021)01-155-07

2019-12-12;

2019-12-20

国家社会科学基金资助项目“城镇化下古建筑周边环境景观设计与地域文化研究”(15BG097); 山西省自然科学基金项目:“山西美丽宜居乡村风貌建设景观设计方法”(201801D121173);

王嘉(1995—), 女, 黑龙江牡丹江人, 硕士, 主要从事风景园林规划与设计研究, E-mail:835354195@qq.com

高静(1969—), 女, 山西太原人, 博士, 副教授, 主要从事风景园林规划与设计研究, E-mail:jane2768@126.com