基于时频检测与极化匹配的雷达无人机检测方法

2021-04-06王雪松

杨 勇 王雪松 张 斌

(国防科技大学电子信息系统复杂电磁环境效应国家重点实验室 长沙 410073)

1 引言

众所周知,无人机现已广泛应用于人们的日常生活以及军事领域。无人机给使用方带来诸多便利的同时,也给他人或他国的安全、利益带来了严重威胁。为了防止无人机滥用给我国国家安全和人民利益造成损害,及时发现并识别无人机是对入侵无人机进行有效反制的前提。

雷达具有全天时、全天候的特点,利用雷达来检测识别无人机是世界各国广泛采用的技术手段。但是,由于无人机飞行高度低、雷达截面积(Radar Cross Section, RCS)小、飞行速度慢,无人机回波较弱,在时域或频域雷达均难以检测无人机[1]。为了检测到无人机信号,雷达通常会降低检测门限[2],但与此同时,一些强杂波也被雷达检测出,造成虚警。这样,雷达无人机检测问题演化为雷达无人机与杂波虚警鉴别问题。如何挖掘无人机回波与杂波的特征差异,然后利用二者的特征差异来鉴别无人机与杂波,进而剔除杂波虚警,是雷达无人机检测的关键问题[3]。

无人机分为两类:一类是旋翼无人机,另一类是固定翼无人机。目前,研究旋翼无人机雷达回波特性和识别的文献较多。学者主要针对旋翼无人机的RCS均值和统计分布[4,5]、多普勒谱[6,7]、微多普勒谱[8–12]、极化[13]、ISAR图像[5,14]等特性进行了研究分析。在特性研究基础上,英国Aveillant公司提出利用雷达长时间驻留观测信号的时频图来检测无人机[8];德国锡根大学[9]、荷兰应用科学研究机构[10]、韩国先进科技研究所[11]等单位分别利用无人机回波的微多普勒特征来识别多型无人机;挪威国防科学研究院和英国伦敦大学学院联合利用多个极化特征参数来识别无人机与鸟[13]。值得一提的是,英国Aveillant公司在试验中遇到了强杂波和鸟的干扰,但其在文献[8]中并未介绍其如何剔除杂波虚警和鸟的回波。针对旋翼无人机与杂波虚警的鉴别问题,国内外均未见公开报道。

针对固定翼无人机,目前,美国海军雷达反射率实验室[15]、美国俄亥俄州立大学[16]、作者团队[17–19]、北京环境特性研究所[20]、荷兰应用科学研究机构[10]、北京遥感设备研究所均已开展了雷达固定翼无人机回波暗室和外场测量试验。其中,美国海军雷达反射率实验室[15]、作者团队[17–19]、北京环境特性研究所[20]结合实测数据研究了固定翼无人机的RCS值和ISAR图像特性;作者团队结合暗室测量数据还研究了固定翼无人机RCS分布、回波相位、极化比等统计特性[18];荷兰应用科学研究机构结合外场试验数据和仿真数据分析了固定翼无人机的微多普勒谱特性[9]。此外,北京遥感设备研究所开展了多批次固定翼无人机探测外场试验,并结合试验数据开展了大量的研究分析工作。在固定翼无人机检测识别方面,美国俄亥俄州立大学通过暗室测量实验,分析了MIMO雷达对固定翼无人机的检测性能[16],除此以外,尚无固定翼无人机检测识别的公开报道。

本文开展了双极化雷达固定翼无人机和旋翼无人机外场探测试验,提出了一种综合利用时频、极化信息的雷达无人机检测方法。该方法先降低雷达检测门限,以保证利用时频2维恒虚警率检测器能够检测出无人机;然后,针对由于检测门限降低引入的杂波虚警,依次利用双门限检测、双极化通道检测结果匹配等方法逐步剔除杂波虚警,最终实现无人机的检测和杂波虚警的消除。实测数据处理结果验证了该方法的有效性。

2 单极化通道时频检测

双极化雷达采用水平或垂直单极化发射,水平和垂直双极化同时接收。雷达发射线性调频脉冲信号,发射信号可表示为

雷达对接收信号进行匹配滤波、频域加窗处理,然后对频域加窗处理后的输出信号进行逆傅里叶变换,得到时域输出信号。以水平极化接收通道为例,匹配滤波与频域加窗后的时域输出信号可表示为

其 中, IFT[·] 表 示 逆 傅 里 叶 变 换,S (ω) , H (ω),F (ω)分别为发射信号频谱、匹配滤波器频率响应和窗函数频率响应。

对加窗后的时域输出信号进行两脉冲对消,两脉冲对消后的输出信号可表示为

对脉冲对消后的输出信号进行多普勒滤波,从而得到雷达距离多普勒图。然后,对每个距离-多普勒单元信号进行2维CFAR检测,判断每个距离-多普勒单元是否存在目标。2维CFAR检测判决表达式为

其中, A为一个自然数,它代表双门限检测中的第2门限,它的取值直接决定着雷达检测概率和虚警概率。在实际设置中,需结合数据情况、期望达到的虚警概率和检测概率来综合设定[21]。采用式(6)判决时,目标存在时,记为1,目标不存在时,记为0,最终将HH, HV极化通道检测结果分别存入一 个P ×Q 维矩阵,分别记为DHH和DHV。

3 双极化通道检测结果匹配

地面反射属于体散射,每个距离分辨单元内有很多个散射点,这些散射点的回波相互叠加产生杂波。如果雷达采用距离维CFAR检测,在HH极化方式下,若干距离分辨单元内的多个散射点回波相干合成,形成很强的杂波,这些距离分辨单元的杂波强度比邻近距离分辨单元杂波强很多,最终成为杂波虚警。同样,在HV极化方式下,也会有若干距离单元的杂波较邻近距离单元的杂波强很多,最终成为杂波虚警。需要说明的是,在一种极化方式下发生虚警的概率并不高。而某一个距离分辨单元的杂波在HH和HV极化方式下均比邻近距离分辨单元杂波强很多的可能性很低。因为由于极化方式的改变,一个距离分辨单元内多个散射点的回波在HH和HV极化方式下均相干叠加,且叠加后杂波强于临近距离分辨单元杂波的概率很低。所以,在极大概率上,HH和HV极化方式下的杂波虚警分别来自不同的距离分辨单元。而对于窄带雷达,无人机可视为点目标,在HH和HV极化方式下检测出的无人机回波均来自同一个距离分辨单元。这就是杂波虚警和无人机回波的本质区别。

当雷达采用时频2维检测时,上述区别仍然存在,只不过产生杂波虚警的对象由距离分辨单元变为距离-多普勒分辨单元,这时,HH和HV极化方式下的杂波虚警分别来自不同的距离-多普勒分辨单元所对应的概率反而更大,这更有利于鉴别杂波虚警和无人机回波。

根据上述原理,结合第2节HH极化通道和HV极化通道的检测结果,对DHH和DHV中的每个元素进行比对, DHH和DHV中对应元素同时为1时判断此目标为真目标,当DHH和DHV中对应元素只有一个为1时判断此目标为杂波虚警。

双极化雷达检测方法流程图如图1所示。

4 试验数据分析与验证

双极化雷达无人机探测试验在外场进行。试验雷达为国防科技大学电子科学学院的双极化雷达系统,本文涉及的无人机机型包括一型固定翼无人机和大疆S1000八旋翼无人机。雷达试验场景与固定翼无人机航线图如图2所示。

图1 双极化雷达无人机检测方法流程图

图2 双极化雷达无人机外场试验场景和无人机航线

试验时,固定翼无人机在400 m左右的高度、距离雷达5~7 km范围内往返飞行,速度为20 m/s左右;旋翼无人机在距离雷达4 km左右、200 m高度悬停飞行。试验时,无人机能够实时反馈其GPS位置和速度信息,在无人机飞行过程中,雷达主波束始终对准无人机。雷达发射水平极化线性调频信号,接收采用水平和垂直极化同时接收,发射信号脉冲宽度为5 μs,中心频率为9.4 GHz,带宽为5 MHz,脉冲重复周期为1.25 ms,雷达采样率为10 MHz。

4.1 固定翼无人机数据处理结果与分析

对雷达固定翼无人机探测的原始数据进行匹配滤波和频域加窗处理后输出时域信号幅度如图3所示。

从图3可以看出,固定翼无人机回波位于第250个采样点附近。多个脉冲观测时,由于固定翼无人机RCS起伏变化,导致无人机回波若隐若现。特别是在400~800个脉冲,HH和HV通道的固定翼无人机回波强度均较弱。经过统计计算,匹配滤波后,图3(a)中HH通道的信杂噪比约为3.5 dB。总体上,HH通道回波强度强于HV通道回波强度,但HV通道无人机信杂噪比较HH通道高。

图3 雷达匹配滤波和加窗后的时域输出信号幅度

为了验证本文方法的有效性,下面针对上述1000个脉冲回波数据进行处理。在2维CFAR检测时,将50个脉冲作为一帧,总共有20帧数据。在对每一帧数据进行FFT和2维CFAR检测后,再对20帧数据的检测结果进行积累,设置第2门限进行判决。其中,2维CFAR检测的保护单元数为2,参考单元数为32。为了检测到无人机,单帧检测门限因子取为3。考虑到无人机目标回波信杂噪比不高,有的帧可能检测不到无人机,因此,采用双门限检测时,第2门限不易设置过大。另外,杂波起伏较剧烈,多帧都检测到杂波的可能性较低。综上考虑,第2检测门限设为2。对图3中的数据依次进行频域加窗、脉冲对消、多普勒滤波和2维CFAR检测,得到双极化雷达对固定翼无人机的多帧检测结果如图4所示。图4表明,经2维CFAR和多帧检测结果积累与判决后,HH通道和HV通道均能检测出固定翼无人机,但同时也出现了很多杂波虚警,这些杂波虚警为雷达后续判断目标类型造成了严重不利影响。从图4可以发现,HH通道和HV通道检测出的杂波虚警的位置并不重合,而HH通道和HV通道检测出的无人机目标位置大部分重合,这验证了本文第2节理论分析的合理性。

在图4结果的基础上,经过双极化通道检测结果匹配后的多帧检测结果如图5所示,其中,图5(b)为图5(a)的局部放大图。图5(a)表明,经过双极化通道检测结果匹配后,固定翼无人机被成功检测,位置与真实值一致,而杂波虚警被全部消除,这验证了双极化通道检测结果匹配方法的有效性。

图4 双极化雷达对固定翼无人机的多帧检测结果

图5 双极化通道对固定翼无人机检测结果匹配后的结果及其放大图

另外,图5(b)表明,经过双极化通道检测结果匹配后,多帧检测的固定翼无人机目标占据多个距离单元,且存在距离徙动;由于无人机的运动,多帧间的无人机多普勒谱会发生移动,另外,由于无人机多普勒谱的展宽,多帧检测出的无人机回波在频率上占据一定宽度。为了更加清晰地说明这一现象,我们统计了雷达HH通道每一帧对无人机的检测结果。其中,第1, 14, 18帧检测结果如图6所示。雷达带宽 B 为5 MHz,采样率fs为10 MHz,雷达距离分辨率为30 m。在原始数据中,无人机回波在距离维占据2个采样点( N =fs/B)。当无人机回波较强时,经匹配滤波和FFT之后,无人机回波会在距离维和频率维展宽。由于无人机回波起伏,不同帧的无人机回波强度不同,因此,各帧无人机回波在距离维和频率维展宽效应会存在差异。由图6可见,第1帧和第18帧无人机回波在距离维和频率维均有一定展宽;第14帧无人机回波在距离维有一定展宽,在频率维未展宽。第1帧无人机回波在频率维占据4个采样点,扩展效应最明显,这说明目标回波最强。另外,对比第1帧和第18帧无人机回波,我们发现这两帧无人机回波均在距离维占据5个采样点,但存在1个采样点的距离徙动。这是因为两帧数据中间间隔17帧,在17帧的时间内,无人机在距离上移动了∆R=vkTf≈20×17×50×1.25 × 10–3= 21.25 m ( v为无人机速度,k 为帧数, Tf为一帧对应的时长,即50个脉冲重复周期),这超过1个采样点对应的距离,而又不足2个采样点对应的距离。

图6 雷达HH通道单帧对固定翼无人机的检测结果

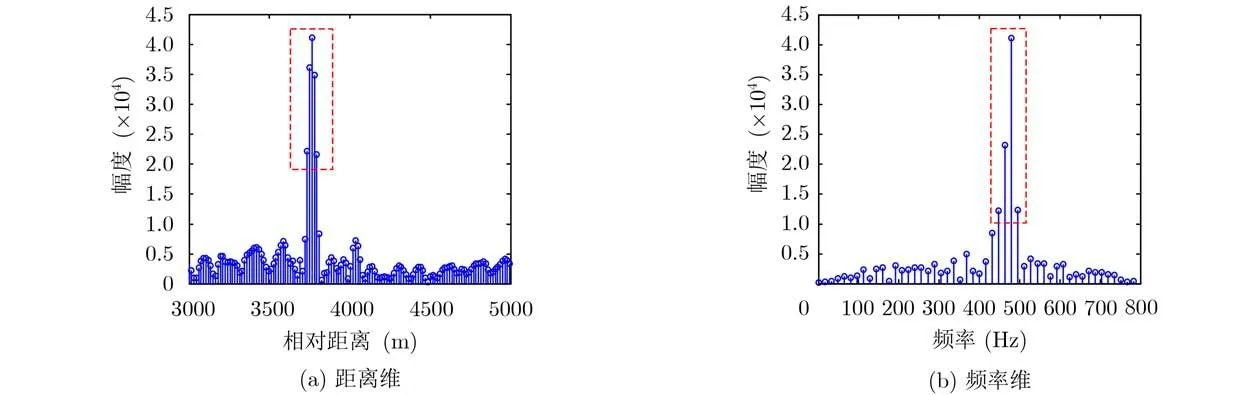

为了进一步验证无人机回波在距离维和频率维的展宽效应,我们分析了雷达第1帧数据多普勒滤波后的输出结果,如图7所示。

图7表明,第1帧数据在多普勒滤波后,在距离维有5个采样点强度较大,在频率维有4个采样点强度较大,这刚好对应于图6中的雷达第1帧检测无人机结果—距离维扩展占据5个采样点,频率维扩展占据4个采样点。以上分析验证了图6中检测结果的正确性。

4.2 旋翼无人机数据处理结果与分析

我们还开展了对大疆S1000旋翼无人机的探测试验,并利用试验数据对本文方法进行了进一步验证。其中,雷达HH, HV极化通道对大疆S1000无人机的检测结果如图8所示。

由图8可见,由于脉冲对消抑制了零频附近的杂波和旋停无人机机身回波,因此,在零频附近没有检测到杂波虚警或无人机。而在远离零频处,HH通道和HV通道均能够检测到S1000旋翼无人机,但同时也检测到很多杂波虚警。检测到的无人机回波主要是无人机的旋叶回波。由于无人机的多个旋叶相对于雷达视线的速度不一样,旋叶回波的多普勒谱线存在展宽且不连续。图8表明,杂波虚警在HH和HV极化通道中出现的位置不一样,而无人机在HH和HV极化通道中出现的位置有部分重合。对双极化通道的检测结果进行匹配,结果如图9所示。从图9可见,经过两个极化通道检测结果的匹配,旋翼无人机目标得以保留,而杂波虚警被完成剔除,这进一步验证了本文理论分析的合理性和所提检测方法的有效性。旋翼无人机悬停在空中,因此,多帧检测结果不存在距离徙动。但由于旋翼无人机回波的起伏,不同帧的无人机回波强度不一样,最终会导致不同帧的无人机回波在距离维扩展效应不一样,即占据的采样点数不一样。

5 结束语

图7 雷达HH通道第1帧数据多普勒滤波输出

图8 双极化雷达对旋翼无人机的多帧检测结果

图9 对双极化通道旋翼无人机检测结果匹配后的结果

本文提出了一种时频检测与极化匹配相结合的双极化雷达无人机检测方法,并采用双极化雷达探测固定翼和旋翼无人机外场实测数据验证了该方法的有效性。该方法先降低检测门限,以检测出无人机和杂波虚警;然后利用无人机、杂波在双极化通道检测结果的差异性来识别无人机和杂波,从而剔除杂波,降低雷达虚警概率。该方法无需杂波和无人机先验信息,易于实现,具有较强的工程适用性。

值得一提的是,本文通过外场试验只验证了所提方法的有效性。对于该方法的理论检测性能如何,目前,我们正在开展研究分析。另外,在有效检测出无人机目标之后,如何识别无人机,是一项富有挑战性的课题。对此,我们也正在开展技术攻关。

致谢

感谢国防科技大学施龙飞、宋鲲鹏、马佳智、庞晨、逯旺旺、王欢以及航天宏图湖南分公司张纪阳在外场试验中给予的帮助。感谢国防科技大学董臻教授对文章提出的宝贵意见。