医疗(安全)不良事件中医务人员体验和支持性需求的质性研究

2021-04-02吴杰,高颖,尹月,侯杰

吴 杰,高 颖,尹 月,侯 杰

(1.山东省警官总医院 山东济南250002;2.山东省胸科医院;3.山东中医药大学附属医院)

医疗安全(不良)事件(以下简称不良事件)是指在医疗机构中发生的非预期的、不期望的或潜在的危险事件,影响群体主要是患者及家属、医务人员和医疗机构[1]。2000年,学者Wu[2]将在不良事件中受到伤害的患者及家属称为第一受害者,而不幸卷入不良事件并且经历与该事件相关心理和情感创伤的医务人员称为第二受害者。2009年,Scott等[3]进一步完善其定义为:医务人员在非预期的不良事件、医疗差错或未遂事件中也会受到身心上的伤害而成为第二受害者,其认为自己应对患者的不良后果负责,并感觉自己辜负了患者,并表明怀疑自己的临床能力。2015年,西班牙的一项研究表明,不良事件会破坏所在医疗机构的声誉,降低人们对这些机构的信任,使其成为第三受害者[4]。有研究显示,住院患者不良事件的发生率为2%~17.7%[5],10%~86%的医务人员职业生涯中经历了患者安全事件[6-8],据此推算2018年我国医疗机构第二受害者在991034~8004510人[9]。目前,我国医院管理者和政策制定者对第二受害者问题并未引起重视,仍以传统的片面惩罚和追责为主要处理方式,严重影响第二受害者的身心健康和职业信念,危及患者安全[10]。本研究采用质性研究,旨在了解医务人员在不良事件中真实体验和支持性需求,为后续管理者开展支持性项目提供参考,帮助医务人员尽快恢复良好的工作状态,以达到降低不良事件发生率,保障患者安全,提高医疗质量的目的。现报告如下。

1 对象与方法

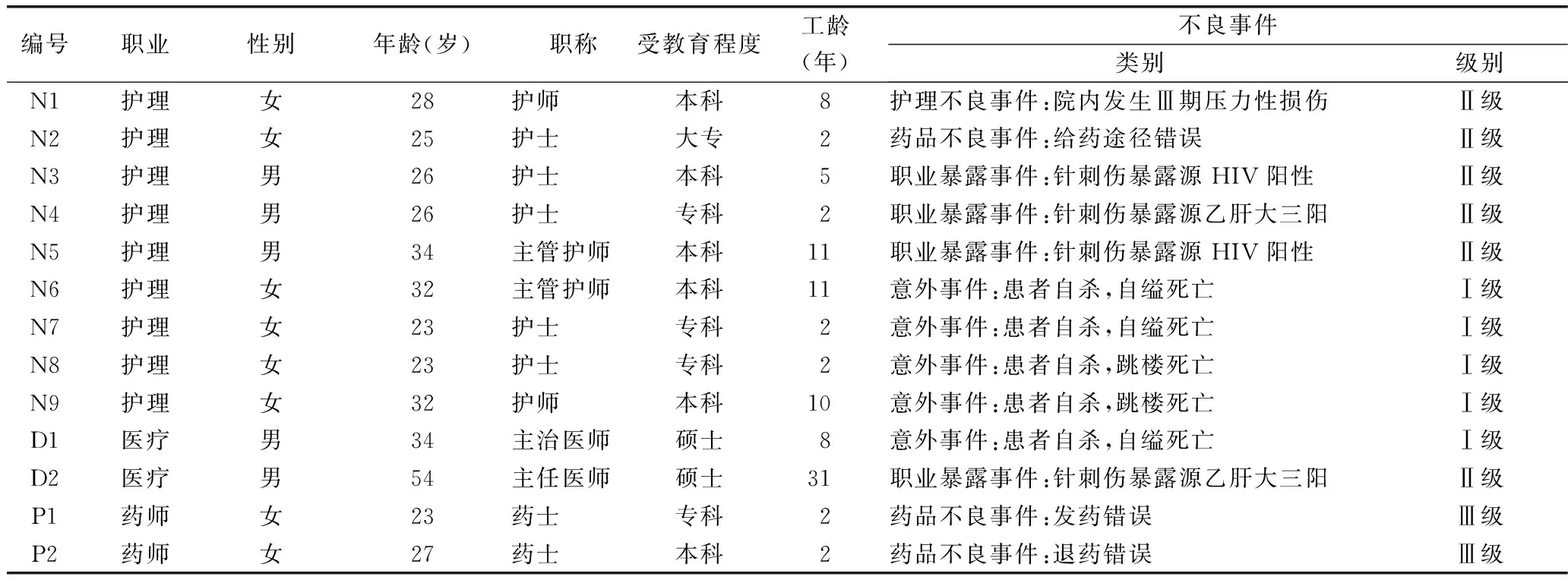

1.1 研究对象 采用目的抽样方法,2020年8月1日~9月31日选取山东省济南市2所三级医院的医务人员为研究对象。纳入标准:①在职在岗,取得执业资格证书;②经历过不良事件,标准参照中国医院协会医疗(安全)不良事件分级方法[1];③工作时间≥1年;④发生不良事件时间≤2年;⑤知情同意,愿意参加本研究。样本量以访谈资料信息达到饱和,不再出现新的主题为止。最终访谈医务人员13名,其中护士9名、医生2名、药师2名。研究对象一般资料见表1。

表1 研究对象一般资料

1.2 研究方法 根据研究目的进行文献回顾,初步拟定访谈提纲,对2名研究对象进行预访谈,根据预访谈结果修改形成最终访谈提纲。①您可以讲讲不良事件发生的详细经过吗?②不良事件发生后您有哪些身心感受?持续了多久?③最让您感到担心的后果是什么?④您最想得到哪些方面的支持?您寻求过哪些支持?⑤您有没有想过不良事件发生的原因?如何能够避免此类事件的发生?每个中心问题附3~4个辅助问题,鼓励受访者表达想法。2名访谈者均具有硕士研究生学历,接受过系统的质性研究方法培训,进行面对面、一对一、半结构式深入访谈,时间22~38(31.12±5.06)min。本研究已通过所在医院医学伦理委员会审查,告知受访者研究目的,征得受访者同意,对访谈过程进行录音。

1.3 资料分析 访谈结束24 h内将录音资料与现场笔录(记录关键词及受访者当时的表情、语气、肢体动作等)整理成文字资料。采用Colaizzi 7步骤分析法,对资料进行归纳、提炼[11]。步骤:①认真阅读所有资料;②析取重点陈述;③反复出现观点编码;④编码后观点汇总;⑤写出详细、无遗漏的描述;⑥将相似观点归类,浓缩、提炼主题概念;⑦返回参与者处求证。

2 结果

2.1 负性体验及应对

2.1.1 负性心理体验 经历不良事件后,医务人员最易出现恐惧、后悔自责、挫败感等心理反应。①恐惧。N7:“印象最深的就是害怕医疗纠纷,家属来医院闹事,要求当班护士出来。” N3:“恐惧、极度的恐惧,在我心里艾滋病和死亡是可以划等号的,不敢想象被针扎了的后果,不知道如何面对今后的人生,无法承受,我经常心慌、出冷汗。” N2:“担心前途,我刚刚走出校门,要是因为这个(雾化药物静脉推注至患者体内)被辞退,都不知道未来怎么面对,还能不能再找到工作。”②自责与后悔。N9:“后悔以前没有深入了解他,总觉得患者情绪一直很好;也没有与家属深入沟通过,不知道家属隐瞒患者在家里中几次自杀未遂的经历,现在回想起来很多事情都是有预兆的。他写过悲观厌世的小纸条,可惜我们没有发现,如果能早点发现,结局可能会不一样吧!”P1:“退错了药我非常自责,尤其是在甘露醇这种药品上出问题,患者颅内压增高的时候没有及时用上药,严重情况是可以导致死亡的,那样的话我会一辈子活在悔恨当中。”③挫败感。N8:“我一直给患者做心肺复苏,总觉得可以把他救回来,然而最终他还是走了,宣布死亡的那一刻,作为护士我觉得太失败了。”

2.1.2 创伤后应激障碍 核心症状有三组[12]:①创伤性再体验症状,部分第二受害者思维、记忆或梦中反复、不自主地涌现与不良事件有关的情境或内容。N8:“虽然我是坚定的唯物主义者,但直到现在(事发2个月以后)做梦总回到那一幕,患者面貌非常清晰,我抱着他的头和胳膊坐在地上,满身是血。”②回避类症状,部分第二受害者长期或持续性地极力回避与创伤经历有关的事件或情境。N7:“上厕所就害怕(患者病房厕所内上吊自杀),因为会想到那个画面,总感觉厕所里有人,不敢关灯,不敢看厕所。责任护士分组,会特意避开不去分管那个房间,已经持续了将近一年时间。”③过度警觉,可伴有焦虑情绪。D2:“值夜班一遍遍地巡视病房,就怕有什么事,一点小事就很警觉,患者少量咯血也能引起我的紧张,焦虑。”N7:“以后就特别警惕,只要发现患者不在床就立即寻找,反复看、反复询问患者去哪里了,带着病态强迫自己找到他们。”

2.1.3 躯体反应 受访者经历不良事件后,失眠、头痛、头晕是最普遍的躯体反应,还会出现疲倦与食欲减退等,持续时间数周到数月不等。N1:“头疼、头晕、不想进餐、注意力不能集中。”N5:“服药后头痛厉害,既有阻断药物副作用,又与自己的心情有关。”D1:“失眠,一直持续到完成疫苗接种。”

2.1.4 消极应对 部分第二受害者采用否定、幻想、选择性忽视、逃避等消极应对方式来减轻焦虑、紧张和痛苦。N1:“心理上排斥,不想这事与自己有关。” N3:“这一切没发生过就好了,患者的检查结果可能弄错了。”N5:“不想被别人过问,不想被关注,当什么事没发生过最好。”N8:“不愿意提及,不愿意回顾,每次回想都是一种折磨,希望尽快遗忘。” 也有少数受访者表示为回避类似风险,会选择让患者出院或转到其他科室等防御性医疗措施。

2.1.5 职业倦怠 不良事件作为应激源给第二受害者带来难以负荷的压力,造成身心疲劳、情绪耗竭,导致职业倦怠和离职倾向。N6:“心理压力大,有阴影,持续了半年时间,干什么都提不起精神,想换个环境。”N7:“因为心里害怕,压力大,都不想干了,辞职的念头一直都有。”

2.2 正性体验及应对

2.2.1 正性心理体验 少部分受访者认为不良事件非惩罚性上报制度,在提高不良事件上报率的同时,也带给她们积极、温暖、进取的正能量。N1:“科室及时组织不良事件研讨会,制定预防措施,把总结分析在院里做了专题汇报,年底还因为这个汇报得了奖励,也算是因祸得福吧。” N7:“在自己班上发生了这样严重的不良事件,我觉得自己闯了大祸,开始非常害怕。没想到后来科室奖励了我300元,原因是发现病情及时,处理得当。有了这份鼓励和肯定,心里的不安终于放下了,我要吸取教训好好工作,把这次经历作为前进的动力。”

2.2.2 积极、正向处理问题 正性应对分两种:以问题为中心的应对,表现为处理问题能力增强;以情绪为中心的应对,表现为心理韧性增强。N1:“不良事件分级定论以后,积极调整心态,主动与科室和护理部沟通,对整个事件深刻反思,总结教训。”N2:“雾化和静脉推注的给药途径差别很大,责任心不强犯了低级错误,以后工作中落实好规章制度,尤其是查对制度。”N6:“关注患者心理状况,合理使用心理评估问卷筛查高危人群,避免此类悲剧重演。”D2:“遇到心理素质差、有抑郁倾向的重点患者,及时疏导为他们打开心结,或是请精神卫生中心专家会诊。”P1:“加强与病区沟通,可能有时候多问一句话,就可以避免一个错误。”P2:“双人核对医嘱之前,自己提前对一遍,勤能补拙,不再出错。”

2.2.3 心理韧性增强 心理韧性是一类现象,特点是面对严重威胁时个体的适应与发展仍然良好,拥有从消极经历中恢复,灵活适应外界多变环境的能力[13]。N8:“事情带给我的负面影响很大,但我迟早会走出来,不能一直停在这里(语气加重,注视访谈者,目光坚定)。很多次都为患者感到惋惜,明明有机会活下去,为什么要去自杀。这段经历告诉我,现在工作、生活什么的,再难、再苦我都不怕,一直想着要好好工作,好好养活自己,求生欲望非常强烈。”

2.3 支持性需求的多样性及广泛性

2.3.1 医疗团队支持 第二受害者在不良事件发生初期最渴望得到医疗支持,良好的科室间协作对提高支持性体验有积极作用。N1:“请压力性损伤小组会诊,越早越好,把各种治疗措施都给病人用上,创面不要再扩大,把伤害、损失降到最低。” D2:“第一时间是把患者解救下来,马上抢救,最想得到重症、麻醉科帮助,气管插管、呼吸机辅助呼吸,只要患者救回来,其他的都好说。”N8:“当时试了一下他的生命体征,这里(颈动脉)还有搏动,就制止家属搬动他。也就两三分钟急诊科就到了,带着氧气和简易呼吸器,那一刻我的感动没有办法用语言形容。”

2.3.2 同伴亲友支持 部分访谈对象表示,在无助的艰难时刻,身边的同伴、亲友给予行为和精神上的支持。但也有个别受访对象表示自行寻求应对策略。N1:“护士长积极与家属沟通,取得他们的谅解,争取把大事变小事,尽量不要影响到我的前途。”N3、N4、N5:“护士长带我去相关部门登记,联系疫苗和药物,安慰鼓励我。”P1:“我去病区沟通错误的时候,其他同事暂代我的工作,用实际行动来支持我。”N7:“想找人倾诉,下班路上给爸妈打电话,说了说事件发生的经过,但感觉父母并不完全理解。”N6:“不是当事人体会不到那个心情,对别人来说像没发生过一样,团队中其他人的态度比较冷漠,最终还是要靠自己。”

2.3.3 专业支持 访谈对象普遍表示,需要多个行业的专业技术人员提供知识、技能、心理、信息、法律等援助,才可以有效解决当前面对的问题。①感控人员。N4:“医院感染科的老师给我采血留标本、注射免疫球蛋白以后,心理上才真正放松了,情绪也恢复了正常。” ②疾控专家。N5:“最想得到专家解答,解释清楚抗阻断药物和干预治疗的效果,了解专业知识以后,心理负担减轻很多。”③心理学专家。N9:“患者自杀的极端事件有的有前兆,有的没有,普通医生和护士很难识别,需要心理学专家进行指导,才可以有效预防。” N6:“想找心理医生看看,单靠自然淡忘,需要很长时间。”④ 警察及法律援助。N8:“先打保卫科要求报警,找警察,警察可以保护我们。患者和医院之间容易发生纠纷,社会新闻上都是这么说的,以后也许还会需要律师吧!”⑤信息人员支持。P1:“静配中心的信息系统和HIS系统没有很好的对接,对错误的发药和退药不能及时预警,如果有信息人员介入,会大大减少我犯错误的可能性。”

3 讨论

3.1 重视第二受害者负性体验,加强正向应对引导 本研究表明,医务人员作为第二受害者,经历身心不安的负性体验,表现出恐惧、自责后悔、挫败感,甚至是创伤后应激障碍等心理特征,伴随失眠、头痛、头晕等躯体反应,与国内外多项研究结果一致[14]。目前,我国第二受害者众多,且大部分个体应对能力有限,难以迅速或根本无法从负性心理或生理表现中复原,产生职业倦怠或离职倾向,影响患者所接受的医疗服务质量,同时也对个人生活和职业生涯发展形成负面效应。Denham[15]认为,第二受害者应拥有5项正式“权利”,即公正对待、尊重、理解和同情、帮助和支持、透明和参与贡献的机会。医院管理人员应重视第二受害者现象,尊重其基本权力,构建有效支持体系,加强正向应对引导。如:选择适合的评估工具,常用的为第二受害者经验及支持量表(SVEST),有效识别第二受害者,客观量化判断其严重程度,使支持性管理具有可操作性[16]。关注第二受害者的身心健康,对突发严重不良事件尽早实施心理危机干预,定期提供正念冥想训练、心理咨询服务等措施缓解个体心理压力,提高情绪调节能力[17-19]。医院着力营造患者安全文化氛围,倡导不良事件上报的非惩罚文化和公正文化[14],提高第二受害者披露错误的技巧和信心,促使其从不良事件的经历当中得到支持,拥有学习改进和自我反思的机会,积极锻炼应对事件的不良后果的能力,从而确保医疗行为的安全性。

3.2 关注第二受害者支持性需求,建立完善的支持系统 本研究表明,第二受害者应对艰难时刻,需同事、上级、组织机构、家人朋友提供正式和非正式的多种支持形式。第二受害者支持性研究国外起步较早,形成较为成熟的概念理论和干预措施,如Scott等[3]提出的第二受害者经典复苏路径和3层次支持模型,密苏里大学卫生保健中心“FOR YOU”计划,以及“YOU Matter”、RISE(Resilience in Stressful Events)干预等[5,20],倡导建立快速反应团队,培训医务人员和管理者提供一对一的危机干预或同伴指导,与牧师、心理医生等项目援助成员建立转诊网络等。然而由于东西方文化和社会分工差异,国外研究成果本土化应用尚需研究。构建符合我国国情和文化的第二受害者支持体系应着力于:完善第二受害者院内组织支持体系;制定明确的不良事件处理政策和流程;建立多学科合作的支持模式;重视同伴支持为第二受害者提供的有效帮助;加强第二受害者相关知识教育、培训;提供法律援助等外部干预保护医务人员权益等。