玉米第8染色体单片段代换系的构建与灰斑病抗性材料筛选

2021-04-01胡小兰刘代铃邱红波

杨 梅,胡小兰,申 涛,谭 康,刘代铃,邱红波

(贵州大学 农学院,贵州 贵阳 550025)

玉米是目前种植面积最广的作物之一,其用途广泛,是不可或缺的饲料、食品、工业原料,对我国粮食安全极其重要。近年来灰斑病成为世界范围内最严重的玉米病害之一,该病由多种尾孢菌所致[1]。在中国,主要病原是玉蜀黍尾孢(Cerosporazeae-maydis)、玉米尾孢(Cercosporazeina)[2]。目前,玉米灰斑病在我国多地区发生[3],严重影响了玉米产量和品质[4]。贵州省玉米灰斑病主要在中西部高海拔地区(贵阳市、安顺市、黔西南州、六盘水市、毕节市等)发生[5]。生产中主要通过化学农药来防治该病害,但化学防治易引发环境、生态等方面的问题,培育抗性品种是最佳的防治途径[6],而抗病育种的基础在于抗源材料的筛选和获得[7]。前人对玉米种质资源灰斑病的抗源筛选进行了大量的研究工作,但发现的高抗和抗病类型占比较小,除少部分含热带、亚热带血缘种质表现抗病外,大多数常用自交系均表现高感和感病[8]。目前为止,在众多玉米灰斑病数量性状座位(QTL)定位报道中发现玉米的10条染色体上均存在抗病QTL[9]。对常用种质资源进行抗性改良,构建染色体片段代换系可作为品种改良的理想材料,并已在水稻、小麦、番茄、大麦等作物中得到广泛应用[10-13]。课题组前期在玉米第8染色体上发掘了玉米抗灰斑病主效QTL[14]。本研究以自交系J51为受体、T32为供体构建第8染色体单片段代换系,并对获得的代换系进行玉米灰斑病抗性鉴定,以期为抗灰斑病玉米种质资源创新奠定基础。

1 材料与方法

1.1 试验材料

以高抗灰斑病自交系T32为供体、高感灰斑病自交系J51为受体,利用连续回交、自交和SSR标记辅助选择相结合的方法,筛选出以J51为背景的染色体单片段代换系群体,以此群体为试验材料。

前期群体构建于2013—2017年在海南省贵州南繁基地(海南省乐东县九所互通)、贵州大学教学试验地(贵阳)和云南省德宏州芒市3地进行。染色体片段代换系构建过程如图1所示。

1.2 方法

1.2.1 田间试验设计

本研究采用自然接菌的方法,于2018、2019年将筛选出来的回交导入系种植于云南省芒市:勐嘎镇勐嘎村(海拔1 400 m)和江东乡李子坪村(海拔1 844 m),两地环境多雨寡照,气温和湿度非常适合灰斑病的发生,属于玉米灰斑病的重发区[15]。田间种植采用随机区组设计,设置2次重复,单行区,每小区20株,行距0.75 m,株距0.25 m,每隔10行种植1行感病亲本J51作为对照,栽培管理同当地生产一致。

1.2.2 简单重复序列标记选择

选取第8染色体上的145对微卫星标记进行亲本间的多态性筛选,将具有多态性的引物用于代换系的追踪检测与供体片段的结构评价。

DNA的制备。于玉米5叶期取样,参照改进的CTAB法[16]提取玉米基因组总DNA,经1%琼脂糖电泳检测其质量合格后即可保存备用。

PCR扩增。反应总体系为10 μL,该体系包括10×Buffer 1.2 μL,左、右引物各1 μL,模板2 μL,dNTPs 0.2 μL,Taq聚合酶0.1 μL,ddH2O 4.5 μL,最后加入10 μL石蜡油。将配好的体系放入PCR仪中进行扩增,其程序为:94 ℃预变性5 min;94 ℃变性30 s,58 ℃退火30 s,72 ℃延伸30 s,进行35个循环;72 ℃继续延伸10 min。PCR产物用30%非变性聚丙烯酰胺凝胶进行电泳检测。

1.2.3 田间玉米病级调查及其评价

授粉2~3周后,在玉米乳熟期,根据玉米叶片上的发病情况可将玉米灰斑病的发病程度分为5个级别,当感病对照材料J51的发病程度达到9级及以上,则可视为有效鉴定。分级参照我国叶斑病病级划分通用标准[17]:1级,病斑比例0~5%,病斑表现为无或少许;3级,病斑比例6%~10%,少量病斑;5级,病斑比例11%~30%,病斑较多;7级,病斑比例31%~70%,有大量的病斑;9级,病斑比例71%~100%,表现为叶片枯死,叶片上基本全为病斑。

1.2.4 代换片段长度计算

代换片段长度计算参照Young等[18]方法,代换片段的估计长度等于最小长度和最大长度的平均值(图2)。经电泳检测某一段染色体两侧标记基因型都与供体亲本基因型一样时,即可认为这一段全为供体片段;当其中1个为供体基因型、另1个为受体基因型时,即可认为此片段一半为供体、一半为受体片段。

X为标记;LMIN为代换片段的最小长度;LMAX为代换片段的最大长度;L为代换片段的估计长度。X, Marker; LMIN, Minimum length of substitution segment; LMAX, Maximum length of substitution segment; L, Estimated length of substitution segment.图2 代换片段长度计算示意图Fig.2 Schematic diagram of calculating the length of the substitution segment

2 结果与分析

2.1 亲本间多态性标记筛选

从玉米基因组数据库(http://www.maizegdb.org/)中挑选出分布于第8染色体上间距相等的145对SSR引物,用于亲本间的多态性筛选。共筛选出65对在两亲本间具有多态性的SSR标记用于群体代换系检测,其中代换系供体片段评价选用了29对SSR引物(图3)。

2.2 染色体片段代换系对玉米灰斑病的抗性鉴定

利用65对多态性SSR引物对代换系群体进行标记跟踪,获得单片段代换系材料23份,通过自然接菌的方式对其进行抗性研究。两年两地抗性鉴定试验中,感病对照亲本的发病程度均达到9级,抗病亲本发病程度均为1级(表1),符合试验要求。在23份代换系材料中,H3系和H17系发病程度较低,两年病级均值分别为2.85和2.90,H3病级变异范围1~7,病级标准差为0.80~1.50,H17系病级变异范围1~3,病级标准差为0~0.60,均表现为抗病。H1系、H7系两年的病级均值分别为5.90、5.80,H1系病级变异范围5~7,病级标准差范围0.98~1.34,H7系病级变异范围3~9,病级标准差范围0.98~1.00,表现为中抗;H18系表现感病,病级均值为6.75,病级变异范围5~9,病级标准差为0~1.2;其余株系表现均为高感。综上,H3和H17为抗性较好的株系。

2.3 各染色体代换系的供体片段评价

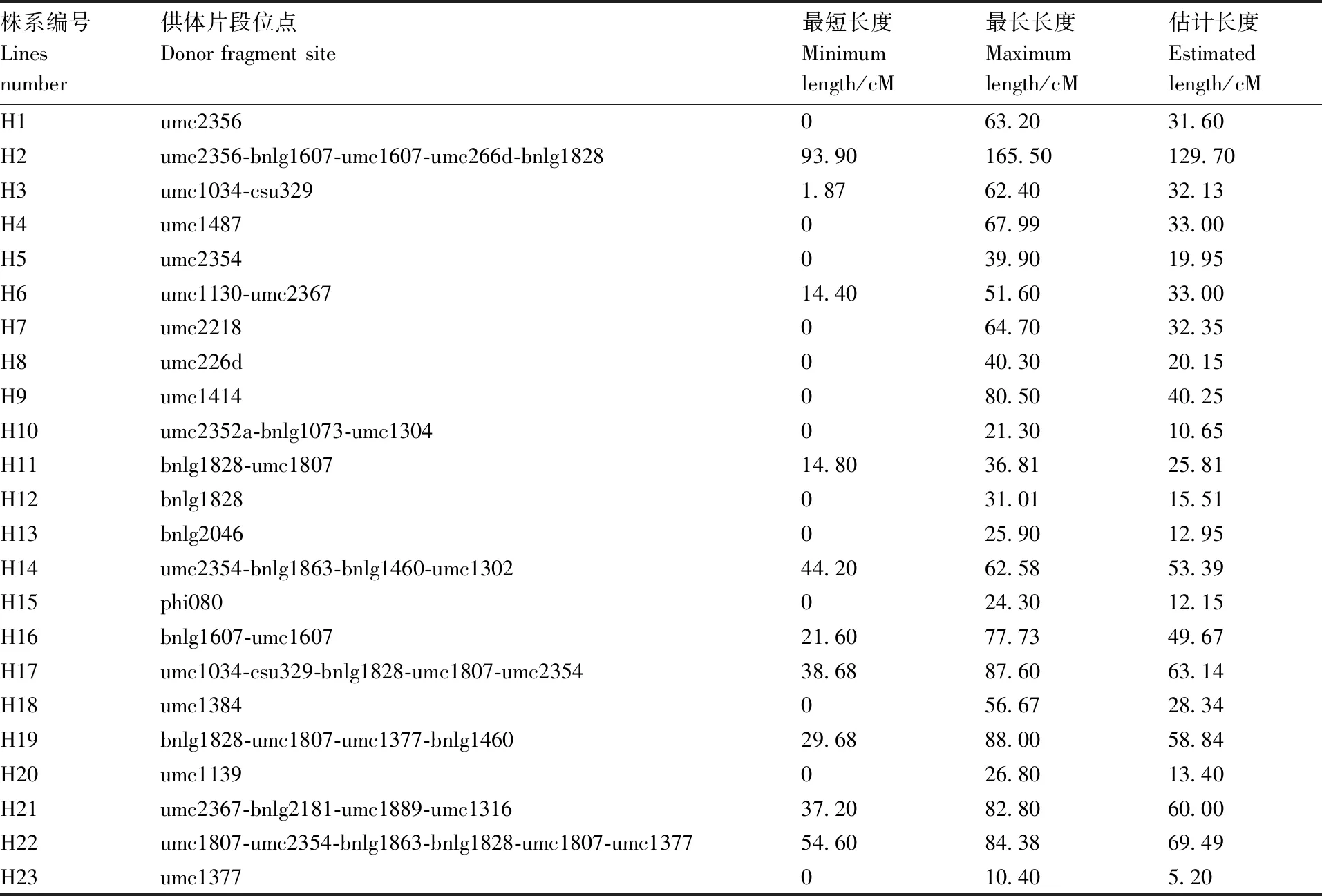

用第8染色体上29个SSR标记对代换系进行遗传结构分析发现,代换片段长度在10.40~129.70 cM,平均长度为36.99 cM,导入片段总长为850.67 cM(表2)。其中,H3系在umc1034-csu329处被代换,代换长度为32.13 cM,H17系在umc1034-csu329-bnlg1828-umc1807-umc2354处被代换,代换长度为63.14 cM。两株系代换位点均在umc1034-csu329处相同,且具有相同抗病等级,由此推测此代换位点可能存在抗性基因。

左为T32,右为J51。T32 was on the left, J51 was on the right.图3 亲本多态性引物筛选Fig.3 Screening of parent polymorphic primers

表1 染色体片段代换系玉米灰斑病的抗性鉴定

表2 代换片段系的遗传分析

3 结论与讨论

玉米灰斑病遗传研究较为复杂,由多基因互作调控[7],属于气传性病害,易受环境因素影响[19],故利用染色体片段代换系遗传背景简单的优点可以简化玉米灰斑病的抗性研究。本研究以T32为供体亲本、J51为受体亲本构建的染色体单片段代换系为材料,通过23个代换系进行玉米灰斑病抗性鉴定,对两年两地抗性鉴定结果进行变异范围和标准差统计,23个染色体片段代换系出现4种表型变异,即抗病(H3系、H17系)、中抗(H1系、H7系)、感病(H18系)、高感(H2系、H4系、H5系、H6系、H8系、H9系、H10系、H11系、H12系、H13系、H14系、H15系、H16系、H19系、H20系、H21系、H22系、H23系)。尽管目前已有大量关于玉米抗灰斑病QTL的报道,在玉米10条染色体上均发现抗玉米灰斑病的QTL,但并未有抗玉米灰斑病基因被克隆。Zhang等[20]以高抗自交系Y32和高感自交系Q11为亲本,利用F2:3家系的表型分析得出bin8.02处存在玉米抗灰斑病QTL,曹国辉[21]通过SSR标记对(掖478×SH1)×掖478的回交导入群体(BC4F4)中的6份抗病植株进行连锁不平衡分析发现,在bin8.05-8.06区段检测到与玉米灰斑病抗性相关的QTL。H3系和H17系均在标记umc1034-csu329处被供体T32代换,表现抗玉米灰斑病,产生抗性变异的原因可能是由于umc1034-csu329段供体片段的插入,推断该位点(bin8.03)可能存在抗性基因。目前玉米抗灰斑病品种匮乏,抗性代换系的获得有助于玉米灰斑病的深入研究,对玉米抗灰斑病育种具有重要理论意义和实践价值。

本试验所用自交系T32是具有热带血缘的Suwan选系材料,不仅对灰斑病表现高抗,还是贵州省多个审定杂交品种的亲本,J51是贵州省常用优良自交系,适应性强,配合力高。由上述两亲本所产生的代换系对灰斑病的抗性均优于感病亲本,本研究所获表型为抗病的H3系和H17系可以作为下一步挖掘基因的重要目标区域,为基因克隆和功能验证等相关研究奠定基础。