3种氨基酸与肥料配施对油麦菜生长、品质和养分积累的影响

2021-03-24梁志雄彭智平涂玉婷吴雪娜杨林香林志军黄继川

梁志雄,彭智平,涂玉婷,吴雪娜,杨林香,林志军,黄继川

(广东省农业科学院农业资源与环境研究所/广东省养分资源循环利用与耕地保育重点实验室/农业农村部南方植物营养与肥料重点实验室,广州510640)

0 引言

氨基酸作为一种小分子有机氮化物,广泛存在于土壤中,其含量约占土壤全氮15%~60%,是植物有机氮源的主要部分[1]。此外,作为植物和土壤微生物的重要营养来源,同时也是植物根系和土壤微生物的次生代谢产物,氨基酸在土壤-植物生态系统中具备重要作用[2]。大量研究表明,氨基酸能被高等植物通过根系或叶面直接吸收同化,其吸收量随使用量的增加而提高[3]。其次,氨基酸作为优质氮源,对土壤微生物活性有激发作用,可明显缓解土壤连作障碍和调节植物生理代谢[2,4]。有研究表明,外源叶面喷施甘氨酸能有效降低菜心硝酸盐和草酸含量[1]。使用螯合态的氨基酸微肥不仅能优化水稻的生物性状,还能显著提高其蛋白质和淀粉含量[5]。肥料中配施色氨酸、亮氨酸、组氨酸能促进作物的物质积累,提高植株对氮、磷、钾的吸收[1]。吴良欢等[5]研究发现甘氨酸对水稻的营养效果优于谷氨酸。进一步的研究指出,甘氨酸的施用浓度与作物产量、品质以及养分积累量为二次曲线相关,当喷施浓度为120~250 mg/kg时,甘氨酸具有促进作物生长和提高养分利用的作用[6]。沈欣试验发现,250~400 mg/L甘氨酸或100~250 mg/L苏氨酸配施锌肥均能明显促进小白菜生长,并能显著提高小白菜对锌的吸收利用[7]。总体而言,外源添施氨基酸影响作物的物质积累、品质以及养分利用。虽然目前的研究揭示了部分氨基酸与肥料配施的具体生理效益以及适用浓度范围,但仍有多种氨基酸尚未被研究开发。因此,验证更多具有配施增效作用的氨基酸并探寻合适的施用方法,对作物生产以及新型肥效助剂的研发均具有重要的意义。本文以谷氨酸、丙氨酸和天冬氨酸为研究对象,利用油麦菜盆栽试验,在施用同等液体肥的基础上配合淋施不同浓度的氨基酸溶液,研究所选氨基酸与养分配施对作物生长的应用效果以及其适宜的使用浓度,为新型肥料增效剂的研制提供参考依据。

1 材料与方法

1.1 试验设计

试验于2019年在广东省农业科学院农业资源与环境研究所网室进行。供试油麦菜品种为‘板针香油麦’,由广东省农业科学院蔬菜研究所提供。供试土壤为椰糠基质土,有机质含量70.6%,碱解氮352.5 mg/kg,有效磷44.1 mg/kg,有效钾1528.4 mg/kg,pH 5.2。试验共设置11个处理:

以淋施清水为对照,谷氨酸、丙氨酸和天冬氨酸各设置3个淋施浓度,分别为5、10、20 mmol/L。每个处理3盆,每盆定植油麦菜4棵,装椰糠5.0 kg。每盆施液体肥料(含N 200 g/L、P2O5100 g/L、K2O 200 g/L)共20 mL,分4次等量施用,每次施肥时间间隔7天。氨基酸淋施伴随第2、3、4次施肥进行,合共淋施3次,每盆每次淋施33.3 mL氨基酸溶液。

1.2 测定项目和方法

收获时测定地上部鲜重即产量,干物量根据产量和干物率进行折算。

鲜重测定结束后每个处理取长势均匀植株10棵,洗净擦干,一半切碎混匀研磨,用于品质指标测定。另一半杀青烘干用于测定干物率和氮、磷、钾养分含量。品质测定中可溶糖含量采用蒽酮比色法;总蛋白含量采用考马斯亮蓝G-250法测定;硝酸盐含量采用紫外差减法测定[8]。烘干植株样采用浓硫酸-过氧化氢消煮法测定全氮、全磷、全钾[9]。

1.3 数据处理与分析

试验数据采用SPSS 22.0和Microsoft Excel 2007进行统计分析,作图使用Microsoft Excel 2007。

2 结果与分析

2.1 不同氨基酸处理对油麦菜产量和干物量的影响

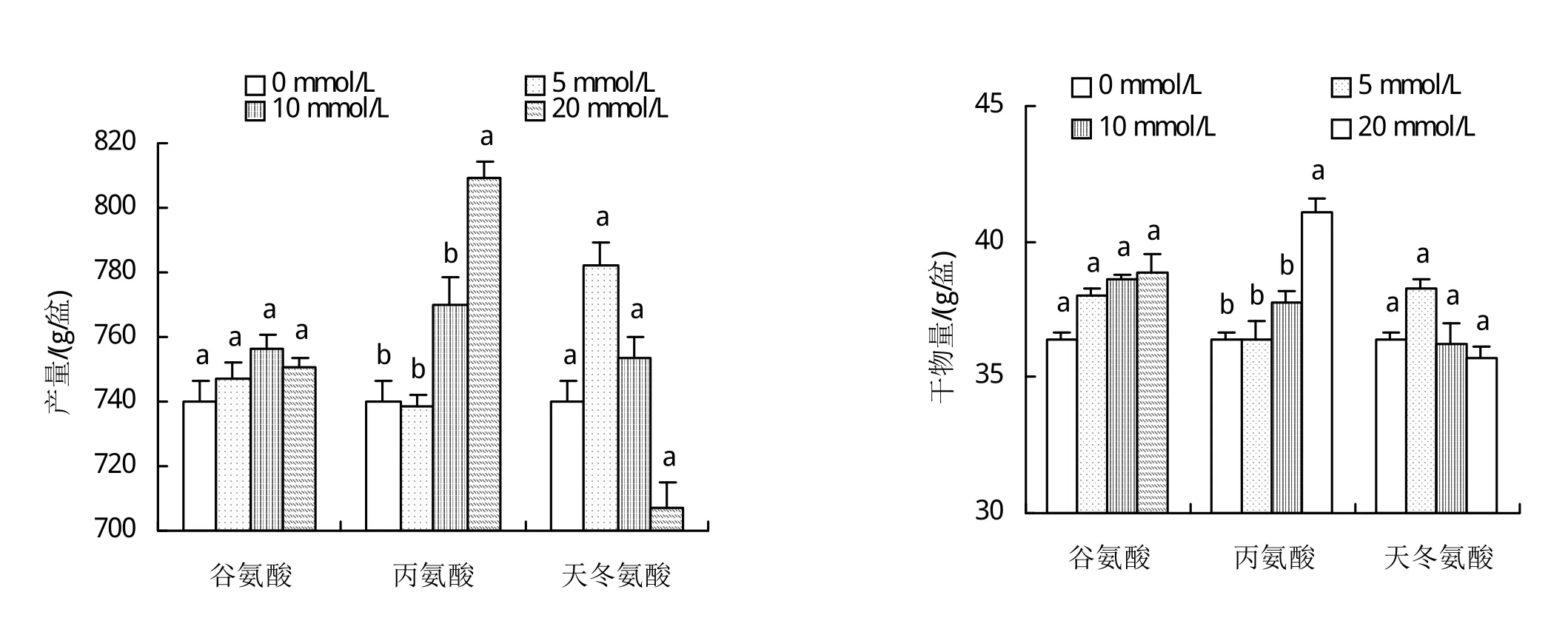

3种氨基酸对油麦菜产量和干物量的影响见图1。

图1 不同处理对油麦菜产量和干物量的影响

不同浓度谷氨酸处理油麦菜产量约为746.93~750.79 g/盆,干物量则为36.37~38.88 g/盆,谷氨酸处理的油麦菜产量和干物量与对照比较稍有增加,增加幅度分别为0.93%~2.18%和4.56%~6.89%,但处理与对照的产量和干物量均无显著差异。随着丙氨酸处理淋施浓度的增加,油麦菜产量和干物量也随之提高,其中20 mmol/L丙氨酸处理油麦菜产量和干物量最高,且显著高于对照,产量和干物量的增幅分别为9.40%和12.94%。随着天冬氨酸处理淋施浓度的提高,油麦菜产量和干物量反而降低,其中5 mmol/L天冬氨酸处理产量和干物量最高,其次为淋施10 mmol/L处理,与对照相比,两者的产量增幅分别为5.68%和1.82%,而干物量增幅则为5.13%和-0.46%。

综合3种氨基酸各浓度处理油麦菜产量和干物量结果,丙氨酸淋施对油麦菜产量和干物量增加有一定促进作用,随着淋施浓度的提高,产量和干物量增幅越明显;低浓度天冬氨酸虽然有一定增产效果,但作用并不显著,并且随着淋施浓度增加,产量反而有所下降。

2.2 不同氨基酸处理对油麦菜品质的影响

蛋白质是生命的物质基础,也是反映植物生理功能及衰老的可靠性指标之一。根据试验结果(表1),谷氨酸处理油麦菜总蛋白含量随淋施浓度增加而提高,其中20 mmol/L谷氨酸处理总蛋白含量最高,达到了9.90 mg/g,显著高于同种氨基酸其他浓度处理,较对照增加了9.39%。丙氨酸处理油麦菜总蛋白含量却随淋施浓度的增加而降低,其中5、10 mmol/L丙氨酸处理总蛋白含量显著高于对照,增幅分别为14.80%和6.96%,但20 mmol/L丙氨酸处理总蛋白含量却显著低于对照。与谷氨酸处理的总蛋白含量变化规律类似,天冬氨酸处理油麦菜总蛋白含量随淋施浓度增加而提高,其中5 mmol/L天冬氨酸处理油麦菜含量虽然高于对照,但二者并无显著差异,而10、20 mmol/L天冬氨酸处理总蛋白含量却显著高于对照,分别较对照增加了13.04%和18.78%。

表1 不同处理对油麦菜品质的影响

谷氨酸处理中,10 mmol/L处理油麦菜硝酸盐含量显著低于对照和同组其他浓度处理,其硝酸盐含量较对照下降了31.86%。不同浓度丙氨酸处理中,5和10 mmol/L处理油麦菜硝酸盐含量显著低于对照,两者油麦菜硝酸盐含量分别较对照下降了14.36%和23.50%。对比谷氨酸和丙氨酸处理,天冬氨酸处理油麦菜硝酸盐含量较对照降低幅度最大,淋施5、10、20 mmol/L天冬氨酸处理硝酸盐含量分别较对照下降了64.50%、79.91%和42.57%。

谷氨酸和天冬氨酸处理的油麦菜可溶性糖含量均随淋施浓度增加而提高,不同淋施浓度的丙氨酸处理中,淋施浓度为10 mmol/L的处理可溶性糖含量最高,但整体而言,淋施氨基酸对油麦菜可溶性糖含量并没显著影响。

2.3 不同氨基酸处理对油麦菜氮磷钾积累量的影响

植株的氮、磷、钾积累量能够反映出试验油麦菜的营养水平,也是油麦菜产量和品质构建的关键因素之一。与对照相比,不同浓度谷氨酸处理均能显著提高油麦菜的氮素积累量,平均增幅约为12.87%,其中10 mmol/L处理氮积累量最高,达到了1.68 g/盆,但不同淋施浓度处理间氮积累量并无显著差异。随着丙氨酸淋施浓度的增加,丙氨酸处理油麦菜氮积累量依次增加,其中10、20 mmol/L丙氨酸处理的氮积累量显著高于对照,而20 mmol/L丙氨酸处理也显著高于同组其他浓度处理。随着天冬氨酸淋施浓度增加,油麦菜氮积累量反而降低,不同浓度天冬氨酸处理油麦菜氮积累量与对照比较并无显著差异,但5 mmol/L天冬氨酸处理的氮积累量却显著高于淋施浓度为10、20 mmol/L的处理(图2)。

图2 不同处理对油麦菜氮磷钾积累量的影响

不同浓度谷氨酸处理的油麦菜磷积累量变化规律与其氮积累量变化规律较为相似,淋施谷氨酸后各处理的磷积累量都较对照有所增加,不同浓度处理磷积累量增幅依次为9.42%,22.35%和11.29%。淋施5、10 mmol/L丙氨酸处理油麦菜磷积累量虽然较对照略有增加,但差异并不显著,当淋施浓度增加到20 mmol/L,磷积累量显著高于对照。在淋施不同浓度天冬氨酸处理中,5 mmol/L天冬氨酸处理的磷积累量显著高于对照,比对照提高了9.43%,随着淋施浓度的增加,各处理磷积累量有所下降,但与对照比较并无显著差异;

随着淋施浓度的增加,谷氨酸处理的钾积累量逐渐下降,其中5、10 mmol/L谷氨酸处理钾积累量显著高于对照,增幅分别为8.48%和6.58%。不同浓度丙氨酸处理的钾积累量均显著高于对照,其中20 mmol/L处理钾积累量最高,达到了3.92 g/盆,比对照提高了11.46%。天冬氨酸处理的钾积累量变化规律与谷氨酸处理类似,5 mmol/L天冬氨酸处理的钾积累量最高,显著高于对照(增幅为5.35%)和同组其他浓度处理,而10、20 mmol/L处理的钾积累量与对照比较并无显著差异。

3 讨论与结论

3.1 不同处理对油麦菜产量的影响

有研究表明,与其他氮源相比,氨基酸氮更易被植物吸收同化,从而降低植物进行生理代谢时所消耗的能量,促进增产[3]。此外,氨基酸等小分子有机物可同时为脂类、蛋白质和核酸的合成提供碳骨架,如氨基酸作为酶和蛋白质的合成前体,可以为核苷酸、叶绿素和生长激素合成提供原料氮,从而提高作物产量[5]。但也有研究发现,氨基酸氮虽然能改善作物品质,却不能提高作物的产量,曹小闯在局部无菌水培的条件下,发现利用不同氨基酸替代20%硝态氮均显著降低了喜硝作物小白菜的鲜重与干重[10]。总体而言,不同氨基酸对作物产量的影响,与所采用的作物以及氨基酸类型、浓度甚至栽培环境等相关。本试验所选用的3种氨基酸虽然均表现出一定的增产效果,但只有20 mmol/L丙氨酸处理产量显著高于对照。丙氨酸处理增产效果整体更优于其他两种氨基酸,究其原因,一方面可能是因为丙氨酸相对分子质量最小,只有89.09,更易于被作物根系吸收;另一方面可能是不同氨基酸被油麦菜吸收后转变为代谢中间产物难易的生理作用不同引起。此外,不同氨基酸增产效果随浓度变化不一,其中天冬氨酸处理油麦菜产量甚至随淋施浓度增加而下降,推测不同氨基酸最适施用浓度与氨基酸分子量有一定关系。另外,已有无菌培养试验表明,低浓度氨基酸供应可能更适合植物的需要[11]。

3.2 不同处理对油麦菜质量的影响

植物叶片和根系可以直接吸收多种氨基酸,为植物体内氮代谢过程提供能量,而且有些氨基酸在植物体内可以通过苹果酸穿梭作用向硝酸还原酶提供NADH促进硝酸根的还原,从而降低硝酸盐含量[12]。曹小闯等[10]和Inal等[13]甚至发现氨基酸营养部分替代硝态氮可以明显降低小白菜体内硝酸盐的含量。本试验的3种氨基酸均能在一定程度上降低植株体内的硝酸盐含量,其中不同浓度天冬氨酸淋施处理更是大幅度降低了油麦菜硝酸盐含量。有研究发现,当氨基酸浓度为1 mmol/L时,天冬氨酸能够抑制硝酸根吸收[14],与本研究天冬氨酸降低硝酸盐效果最好的结果一致,说明天冬氨酸有降低硝酸盐含量,改善蔬菜品质的作用。氨基酸是蛋白质合成的前体,施用外源氨基酸等小分子有机物增加了植物体内游离氨基酸的含量,使植物体内蛋白质含量显著提高[15]。试验中3种氨基酸淋施均能提高油麦菜叶片蛋白质含量,氨基酸氮进入植株内,能促进氨基酸转氨酶和脱氢酶活性,通过转氨基作用形成其他氨基酸,促进蛋白质合成[1]。试验中不同氨基酸对油麦菜蛋白质含量变化影响存在一定差异,可能是因为不同氨基酸对相关酶活性影响不同所导致。

3.3 不同处理对油麦菜养分积累量的影响

土壤养分供应水平与作物根际环境条件对作物养分吸收具有重要意义。另外,根系的生理代谢状况对地上部的生长及其品质有直接影响[16-17]。据相关研究,施用小分子有机物还可促进作物对养分的吸收利用,这主要是因为:一方面氨基酸本身富含碳、氮等多种元素,可以直接为作物生长的新陈代谢提供碳源和氮源;另一方面,小分子有机物可直接或间接参与作物生长代谢,增强根系活力以及增加作物侧根和不定根数,从而促进作物对养分的吸收和利用[5-6]。Shaheen等[18]研究表明,喷施氨基酸、糖及氨基酸和糖混合物均能明显提高洋葱产量和品质,促进N、P、K、Fe、Mn、Zn和Cu养分的吸收。在相同施氮水平下,与尿素和硫基复合肥相比,聚谷氨酸硫基复合肥对提高甜高粱和多花黑麦草的氮肥吸收利用效率、氮素积累量和氮肥偏生产力效果更好[19]。本研究结果与前人相似,但试验中淋施谷氨酸处理更能促进油麦菜氮、磷、钾积累量的增加。淋施谷氨酸能够大幅度提高油麦菜植株的磷含量和磷积累量,可能与其为酸性氨基酸有关,作为含有羧基功能团的有机酸,谷氨酸能够通过络合作用结合养分离子形成具有生物活性物小分子,从而增加磷肥有效性,最终提高作物含磷量和磷积累量[20],本试验中,与谷氨酸同为酸性氨基酸的天冬氨酸处理油麦菜磷积累量也有类似表现。

尽管3种供试氨基酸与肥料配施时均能不同程度对油麦菜生长、品质以及养分吸收产生影响,但不同种类的氨基酸,乃至同种氨基酸的不同浓度处理所表现出的效果也存在一定差别。同时,本研究也只是在一个局部浓度范围内探讨不同氨基酸与肥料配施对作物的应用效应,考虑到不同氨基酸分子虽然结构相似,但其物理、化学性质以及在植物新陈代谢中的作用存在一定差异。因此,应根据生产目的系统分析不同氨基酸对作物生长和生理的影响,以明确适宜采用的氨基酸种类和使用浓度。

3.4 结论

适宜浓度的谷氨酸、丙氨酸和天冬氨酸与肥料配施均能不同程度提高油麦菜的产量,改善其品质,同时促进植株对养分的吸收积累。但不同氨基酸的作用效果,适用浓度存在明显差异。其中,丙氨酸处理增产效果整体最优,20 mmol/L丙氨酸处理油麦菜产量较对照提高了9.40%。另外,较之于淋施谷氨酸和丙氨酸,不同浓度天冬氨酸淋施处理均能大幅度降低油麦菜硝酸盐含量,降幅为42.57%~79.91%。最后,淋施谷氨酸能显著增加油麦菜植株的养分积累,处理植株的氮、磷、钾积累量分别较对照平均增加了12.87%、14.49%和8.87%。