产业集聚驱动粮食高质量发展机制

2021-03-19高维龙

高维龙

(吉林大学 经济学院,吉林 长春 130012)

一、引言

长期以来,中国粮食发展质量不高,表现为“生产效率低下、环境污染严重”的特征。一方面,粮食生产主要依靠外部政策刺激和要素投入,持续增产的内生动力不足。另一方面,化肥、农药的过度使用导致农业面源污染严重,生态环境和食品安全面临严峻挑战。随着资源与环境约束趋紧,如何提升粮食发展质量,是当前亟需解决的关键问题。

自“十九大”明确提出中国经济已由高速增长转向高质量发展以来,学界关于高质量发展的紧迫性和必要性已基本达成共识,但在高质量发展评价方面还有一些分歧和争论。一些学者主张使用全要素生产率衡量经济发展质量,如龚锐等[1]认为经济高质量发展的关键在于充分发挥科技创新与技术进步的核心驱动作用,提高资源与环境双重约束下的全要素生产率是实现经济高质量发展的必然选择。徐鹏杰和杨萍[2]的研究发现全要素生产率是经济高质量发展的重要推动力,尤其对产业和社会发展质量提升具有显著的促进作用。一些学者则认为高质量发展具有多维性和复杂性[3],需要通过构建综合评价指标体系测度高质量发展水平。李梦欣和任保平[4]基于五大新发展理念探讨了中国经济高质量发展的评价体系、制约因素和实现路径。杨仁发和杨超[5]从经济、社会、生态环境等方面构建了综合指标体系,并利用熵值法对长江经济带城市高质量发展水平进行评价。比较来看,全要素生产率没有考虑自然资源开发与环境污染负外部性问题,因而其作为经济发展质量的替代指标显然有所局限。而综合评价指标体系尚未有统一标准,其构建存在主观性与随机性,不利于研究结果的横向比较。为了克服上述缺陷,有学者提出使用绿色全要素生产率来衡量经济发展质量。如夏显力等[6]认为农业高质量发展的两大核心问题是“绿色高效”和“发展可持续”,其根本出路在于秉承五大发展理念,提升绿色全要素生产率。

在高质量发展影响因素方面,已有研究普遍认为产业结构优化,如产业结构的合理化和高度化与全要素生产率变化的关系十分密切[7-9]。张国庆和闫慧贞[10]发现与产业结构合理化相比,产业结构高度化对绿色全要素生产率的促进效果更加明显。刘志彪和凌永辉[9]则认为在产业结构转换的适度阶段,产业结构软化会推动生产效率提升,而在过度阶段,产业空心化会抑制全要素生产率增长,因此产业结构转换对全要素生产率的促进作用存在最优区间。最近的研究开始关注产业结构优化的空间维度,尤其是产业集聚对全要素生产率的影响效应。产业集聚作为一种特殊的产业空间组织形式,可以通过分工专业化、资源共享、知识溢出和人力资本积累等途径降低交易成本、促进技术创新,进而影响绿色全要素生产率[11]。李光龙和范贤贤[12]发现产业集聚与外商直接投资之间的交互作用可以通过改善绿色技术效率来提升绿色全要素生产率。郭然和原毅军[13]的研究表明生产性服务业集聚与制造业发展质量存在“U型”关系,技术创新能力和产业结构升级是二者作用的中介渠道。李明文等[14]则认为农业服务业集聚有利于粮食全要素生产率提升,但受到以人均种植规模为门槛变量的调节作用。

综合来看,已有文献对高质量发展内涵、影响因素及其与产业集聚互动关系的探讨为本研究提供了有益借鉴,但仍然存在一些不足:(1)粮食发展质量的高低对确保国家粮食安全和实现农业现代化举足轻重,但现有关于高质量发展的研究主要集中于宏观经济、制造业或农业整体,对粮食高质量发展问题的关注明显不足,无论在理论还是实证方面都亟待加强;(2)现有研究大多从全要素生产率的视角探讨包括粮食在内的农业高质量发展问题,但高质量发展的内涵及外延具有的深度和广度是全要素生产率所无法表征的,特别是绿色效率问题被严重忽视,导致研究结论缺乏全面性与可靠性;(3)现有研究关于产业集聚如何影响粮食高质量发展的分析不够充分,体现在对微观机理的探讨相对薄弱,特别是从绿色全要素生产率的视角考察二者影响效应及作用机制的经验研究更为匮乏。

鉴于此,本主要探究以下问题:(1)在高质量发展背景下,中国粮食发展质量如何?与绿色全要素生产率提升是何种关系,后者能在多大程度上表征高质量发展?(2)产业集聚是否有利于提升粮食发展质量,二者之间存在非线性的演化关系吗?如果存在,其逻辑根源是什么?(3)利用产业集聚提升粮食发展质量的逻辑与现实情况是否相符?其作用机制能否得到经验数据的支持,现阶段粮食高质量发展的制约因素又有哪些?可能的贡献在于:在研究内容方面,从产业经济学和空间经济学的双重视角,将绿色效率问题纳入到粮食高质量发展的经济分析中,研究产业集聚对粮食绿色全要素生产率的影响及其与粮食高质量发展之间的内在逻辑关联,并通过中介效应模型进一步探讨和检验产业集聚如何通过内部规模经济、资源共享与技术溢出来影响绿色全要素生产率,深化产业集聚与粮食发展质量两者之间关系的理解。研究观点方面,提出并检验产业集聚影响绿色全要素生产率的“倒U”型关系假说及中介作用机制,结合中国粮食集聚和发展质量的动态演化现实,探讨通过调整产业集聚水平促进粮食发展质量提升的可能路径,为实现粮食高质量发展提供有益的参考思路。

二、理论分析与研究假说

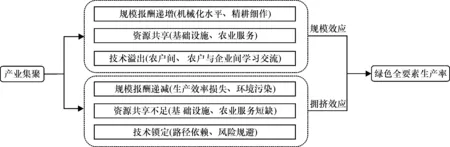

产业集聚与以绿色全要素生产率为表征的粮食高质量发展具有内在的逻辑关联,主要体现在产业集聚可能对绿色全要素生产率产生两种作用效果相反的影响。

首先,产业集聚可能通过规模效应促进绿色全要素生产率提升。具体表现为以下三个方面:第一,产业适度集聚有利于实现土地的规模化经营,而土地规模化经营有助于降低亩均生产资料价格,提高农业机械化水平,调动农民精耕细作的积极性。第二,产业适度集聚有利于资源共享,包括农业基础设施、农业生产性服务组织与专业化机构等。一方面,产业集聚度提高为基础设施建设和农业服务业兴起提供条件,基础设施与农业服务业反过来又会进一步促进产业规模扩张。另一方面,资源共享效应可以降低农户在粮食生产中的交易成本,通过分工与合作提高生产效率。第三,产业适度集聚有利于技术溢出,通过为农户与农户间、农户与企业间提供沟通交流的便利机会,促进粮食生产新技术和新方法传播,加速知识技术在集聚区外溢和扩散,从而提升生产效率。因此,通过以上三条路径释放规模效应,产业集聚就能促进以绿色全要素生产率为核心要义的粮食高质量发展。

其次,产业集聚可能通过拥挤效应抑制绿色全要素生产率提升。具体表现为以下三个方面:第一,产业过度集聚会导致规模报酬递减,原因在于农业劳动力、机械化水平与种植规模不匹配,为了不误农时,生产效率的损失就难以避免。同时,在环境规制不严的情况下,产业过度集聚会增加化肥、农药等丰裕型要素投入量,农业资源和生态环境因此遭到破坏。第二,产业过度集聚会造成资源共享不足,基础设施建设与农业服务业供给可能会滞后于产业规模扩张,公共基础设施和社会化服务短缺显然会制约生产效率提升。第三,产业过度集聚会造成技术锁定和路径依赖,原因是使用新技术、新方法的风险成本和学习成本与经营规模成正比,以致经营规模越大,规避新技术的激励越强。因此,产业过度集聚会导致生态环境、公共设施与服务等要素难以承载,并造成技术锁定,此时就会表现出拥挤效应,进而对绿色全要素生产率产生不利影响。

产业集聚对绿色全要素生产率的综合影响取决于规模效应和拥挤效应二者的角力,上述两种效应究竟哪一种会占据主导,这与产业集聚本身所处的阶段密切相关。在产业集聚的适度阶段,规模效应占据主导,此时提高产业集聚度将促进绿色全要素生产率提升。而在产业集聚的过度阶段,拥挤效应占据主导,此时如果进一步提高产业集聚度,反而会抑制绿色全要素生产率提升。换言之,随着产业集聚度由较低水平的适度阶段上升到较高水平的过度阶段,产业集聚对绿色全要素生产率的影响也从正向效应转向了负向效应,表现为典型的“倒U”型关系。

基于上述分析,本文提出如下待检验假说:

H1:产业集聚对绿色全要素生产率的影响可能表现为非线性的“倒U”型曲线关系。在集聚的适度阶段,产业集聚度越高,越有利于促进绿色全要素生产率提升;而在集聚的过度阶段,产业集聚度越高,对绿色全要素生产率的抑制作用越明显。

H2:内部规模经济、资源共享与技术溢出效应对上述影响起到中介调节作用,决定了产业集聚影响粮食绿色全要素生产率最终合力的大小及方向。

图1 产业集聚对粮食绿色全要素生产率的影响机制示意图

三、模型与变量

(一)计量模型

绿色全要素生产率是衡量粮食从粗放式增长向集约化发展转型的重要标准,体现着粮食高质量发展的核心要义和关键内涵,将其作为本文的被解释变量。考虑到影响可能存在滞后性,引入绿色全要素生产率的滞后两阶,构建如下动态面板模型:

GTFPit=β0+β1GTFPit-1+β2GTFPit-2+β3Aggit+β4Aggit2+

β5Xit+γ2D2t+…+γTDTt+μi+εit

(1)

其中,i和t分别为省份和年份,β0为常数项,GTFP表示反映粮食发展质量的绿色全要素生产率,Agg是本文的核心解释变量粮食产业集聚度,Agg2是相应的二次项。X为控制变量,{D2t…DTt}为时间固定效应,μi为个体固定效应,εi1为随机误差项。

(二)变量说明和数据来源

(2)

其次,计算反映生产效率值的方向性距离函数D:其中,g=(gx,gy,gb)为方向向量,β表示最大扩张或缩减程度。

(3)

最后,为了克服传统ML指数不能循环参比,经常无解的问题[16],利用(4)式计算GML指数[17]:

(4)

其中,DG(xt,yt,bt)=sup{β:((x,y,b)+βg)∈PPSG}。

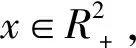

测算绿色全要素生产率所使用的投入与产出指标见表1。其中,借鉴闵锐和李谷成[18]的研究,按比例系数对机械、化肥、劳动等要素进行调整;资本使用1999年为基期的固定资产投资价格指数平减,以剔除价格变化的影响。期望产出为粮食总产量,非期望产出包括农业面源污染中的氮(N)、磷(P)排放量,利用单元调查评估法[19-20]进行核算,公式为:

表1 绿色全要素生产率投入与产出指标

(5)

其中,Eij为单元i污染物j的排放量,Gij为单元i污染物j的产生量,μij为污染物流失率,EUi为调查单元统计数,本文指氮肥、磷肥和复合肥使用折纯量,ρij为污染物产污强度系数,ρij与μij主要参考陈同斌等[21]、梁流涛[22]等的资料。

2.核心解释变量。核心解释变量为粮食产业集聚度,常用来衡量产业集中度的指标有HHI指数、空间Gini系数和区位熵等,鉴于区位熵指数能消除区域规模差异,真实反映地理要素的空间集中程度,本文以其来测算产业集聚度,计算公式为:

(6)

其中,i代表地区,t代表时期,grainoutput为粮食产量,Agriculturaloutput为地区农业总产值,n为地区个数,Agg代表粮食产业集聚度,值越大表示集聚程度越高。

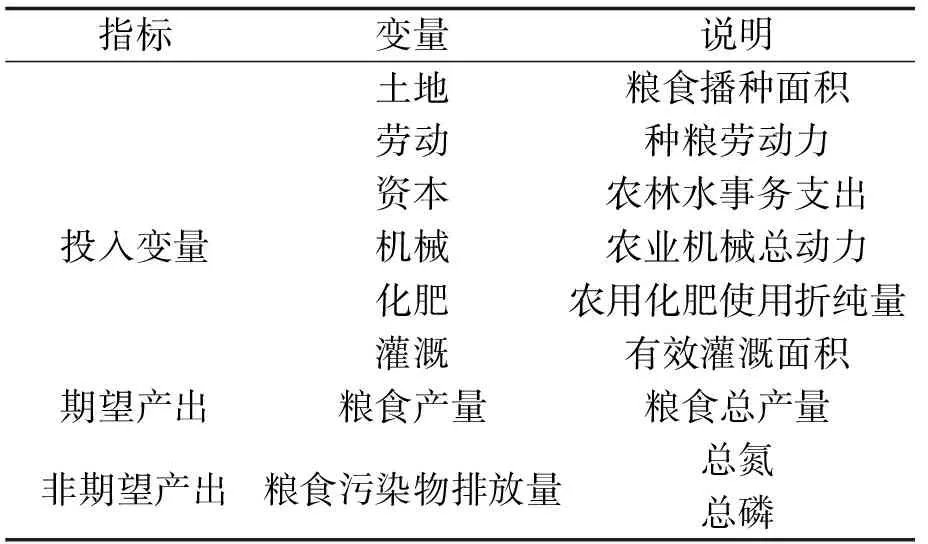

3.控制变量。参考已有相关理论和文献,本文选取农田基础设施(ER)、人力资本(HC)、受灾率(DL)、农业财政投入(AFI)、工业化水平(IL)、农业结构(AS)、人均经营规模(PCA)、非农收入占比(PWI)作为控制变量。

上述数据均来源于《中国统计年鉴》、《中国农村统计年鉴》、《中国卫生和计划生育统计年鉴》、《中国税务年鉴》及各省份统计年鉴,考虑到数据可得性,本研究不包括中国台湾、香港和澳门地区,这仅限于一种学术处理,研究时间为1999—2018年。

表2 变量描述性统计

四、粮食高质量发展的内涵与典型化事实

(一)高质量发展与绿色全要素生产率提升

目前学界关于高质量发展的涵义尚未有统一定论,但一个基本共识是,高质量发展的评价具有多维性和丰富性[9,23]。本文认为,高质量发展的核心要义与关键内涵是绿色全要素生产率能够获得稳步提升,原因在于高质量发展是以效率和质量为导向,体现质量第一、效率优先,更加公平和更可持续的发展,因而与绿色全要素生产率的稳步提升具有高度的耦合性和内在的统一性,二者的关系可以从“五大发展理念”角度进行探讨。

从创新发展的角度看,绿色全要素生产率是创新的直接体现。根据熊彼特创新理论,创新活动本质上是生产要素或生产条件的重新组合,其最终目的是优化资源配置、提升生产效率,而绿色全要素生产率提高正是资源配置与效率优化的综合体现。因此,只有依靠创新驱动,克服投入要素的规模报酬递减问题,才能获得绿色全要素生产率的稳步提升,实现经济高质量发展。从协调发展的角度看,绿色全要素生产率提升与协调发展具有一致性。经济学中的“协调”是指经济系统在各种经济场作用下趋向均衡的过程,强调经济系统的均衡状态。这要求等量要素获得等量报酬,否则就会造成要素资源在部门间畸形配置,抑制绿色全要素生产率提升。从绿色发展的角度看,绿色全要素生产率考虑了环境污染的负外部性,通过市场交易制度将外部效应内部化,来实现市场价格机制调节资源配置的有效性与合意性,这显然与高质量发展是内在一致的。从开放发展的角度看,通过进一步提高对内对外开放水平,促进技术与知识溢出,加强区域间的联系与合作,同样有利于提升绿色全要素生产率。从共享发展的角度看,高质量发展要求全民共享发展成果,实现共同富裕。一方面,绿色全要素生产率的稳步提升是扩大共享基础、保障共享质量的前提条件;另一方面,共享发展有利于调动全社会的创造力和积极性,反过来又会促进绿色全要素生产率提高。

(二)粮食发展质量动态演进及区域差异

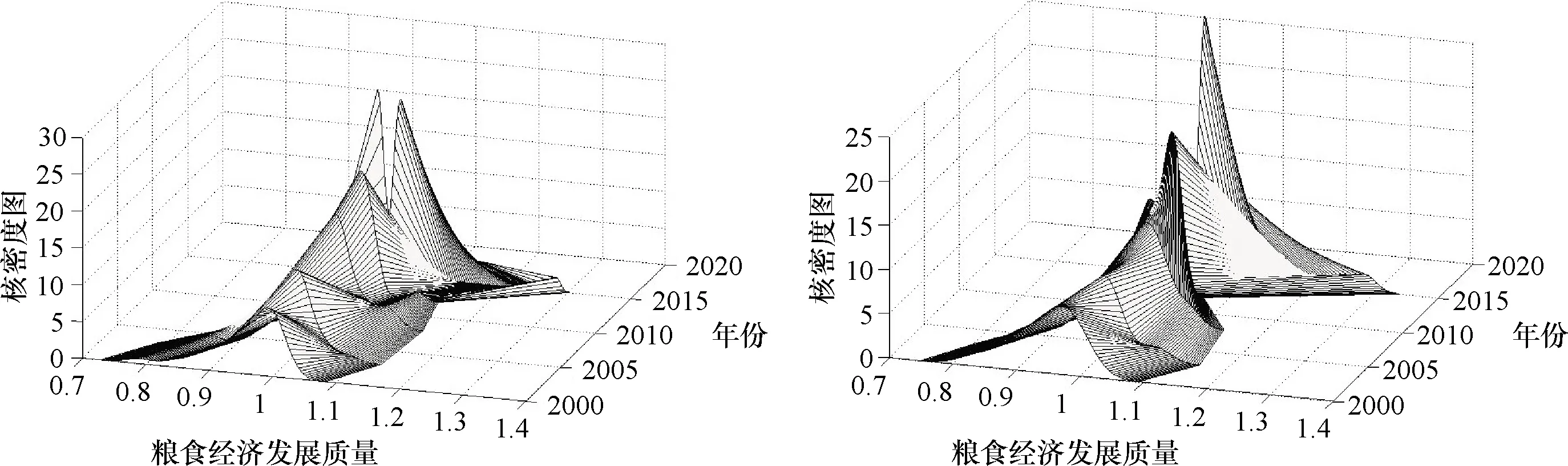

图2是中国31个省份粮食绿色全要素生产率的核密度曲线,用以反映中国粮食发展质量的动态演进特征。从整体来看,密度函数峰值有右移趋势,波峰高度持续上升,基本呈“单峰”分布,变化区间逐渐缩小,表明考察期内全国粮食发展质量有所提升,且地区间差距明显缩小。从演变特征来看,与2000年相比,2003年峰值右移,变化区间加大,说明该阶段粮食的发展质量有所改进,但地区差异加剧;2008年情况与之类似,2012年波峰进一步升高,但变化区间略微缩小,表明该阶段粮食发展质量的地区差距有所缩小;2015年波峰高度达到最大值,但略微左移,且右侧存在拖尾特征,表明该阶段粮食发展质量的地区差距呈扩大趋势;2018年峰值右移且变化区间明显缩小,表明该阶段粮食发展质量的地区差距不均衡问题有所改善。

图2 全国粮食发展质量动态演进 图3 东部地区粮食发展质量动态演进

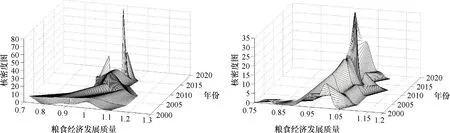

图3至图5是分地区情况。据图3显示,东部地区波峰高度逐年上升,以2008年为分界线,最高峰值经历了先向右偏移后向左偏移的过程,但总体上表现为向右偏移特征,变化区间则经历了先缩小、再扩大、又缩小的过程,波峰形状由 “单峰”到“双峰”再向“三峰”分布转变,其中,“双峰”分布呈现“一大一小”的特征,“三峰”分布表现为“一大两小”的形状特征。以上特征表明考察期内东部地区粮食的发展质量有所提高,但存在多极分化迹象。据图4显示,中部地区波峰高度呈上升趋势,尤其在2018年表现最为明显,最高峰值略微向右偏移。从变化区间来看,似有逐年缩小的趋势,但波峰形状由最初的波峰不明显到“双峰”、“单峰”再向“三峰”分布逐渐变化。其中,“三峰”分布较为明显地表现出“一大两小”的形状特征,这意味着中部地区粮食发展质量有所改善,但地区差距的不平衡问题仍旧突出。据图5显示,西部地区波峰高度呈上升趋势,尤其在2015年表现得最为明显,最高峰值明显向右偏移,变化区间呈缩小趋势,波峰形状由“双峰”逐渐向“单峰”分布演变。表明考察期内西部地区粮食发展质量获得明显提高,地区差距两极分化的现象逐渐消失。

图4 中部地区粮食发展质量动态演进 图5 西部地区粮食发展质量动态演进

五、实证分析

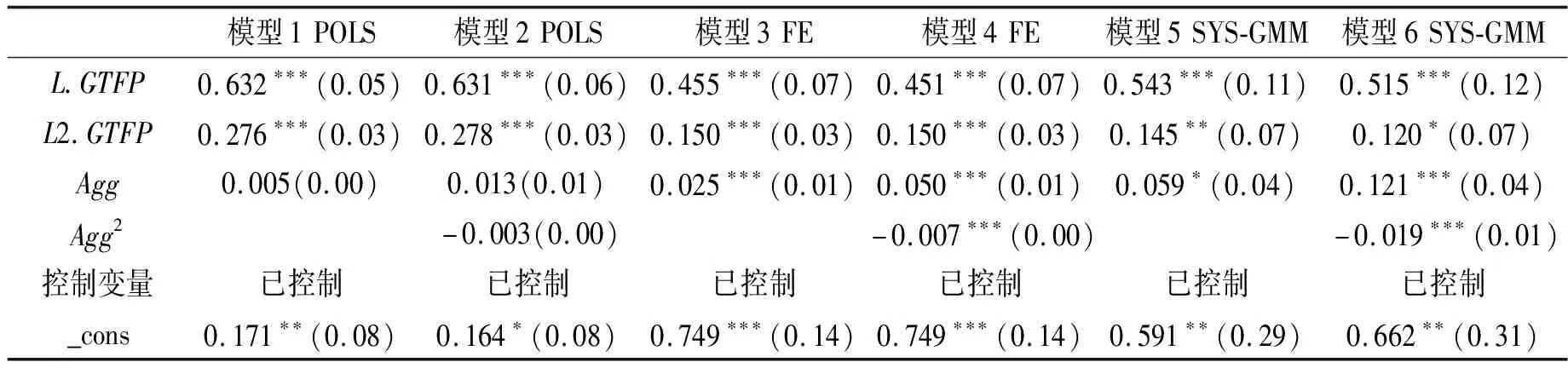

(一)基准回归

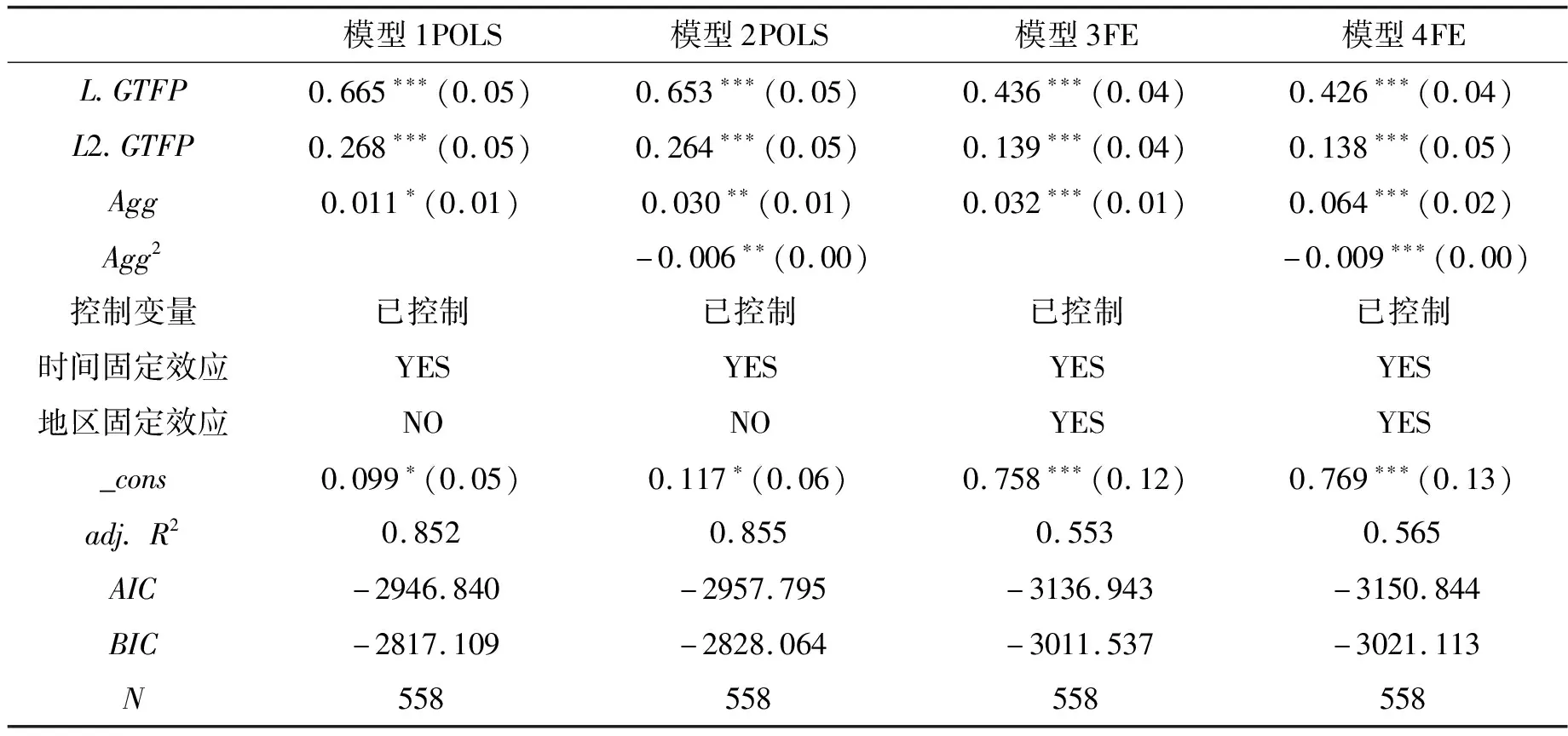

表3是产业集聚影响GTFP的基准回归结果。其中,模型1-2采用POLS估计,为了检验集聚对GTFP的非线性影响,模型2引入产业集聚二次项。由结果可知,如果暂时抛开非线性效应,那么产业集聚对GTFP的影响是积极正向的,质言之,这一均值回归结果意味着对于全国31个省份而言,产业集聚通过释放规模效应对GTFP提升起到了促进作用。但正如前文的分析,如果产业过度集聚,拥挤效应占据主导,那么很可能会抑制GTFP提升。从模型2 的结果来看,产业集聚一次项和二次项系数均在5%的置信水平上显著为正,二者存在显著的“倒U” 型曲线关系。进一步计算得到其拐点值约为2.5,结合近年来中国粮食集聚的演化事实,不难发现,产业集聚与GTFP的变化趋势基本一致。实际上,这是由于粮食集聚度总体上仍然处于较低水平,1999—2018年的平均值仅为0.970,99%的观测值落在“倒U” 型曲线拐点的左侧,因而产业集聚对GTFP主要起到了正向的促进作用。

表3 基准回归结果

由于被解释变量滞后项与误差项中的固定效应存在相关性,导致POLS在估计动态面板时存在内生性偏差,本文使用FE进行重新估计。从参数检验结果来看,FE的拟合效果优于POLS,核心解释变量估计系数的符号与POLS相一致,且显著性有明显提高。但从系数绝对值看,FE的估计结果大于POLS,这说明POLS低估了产业集聚对GTFP的促进效应。根据模型4计算 “倒U”曲线拐点值约为 3.56,进一步表明产业集聚度远未达到“倒 U”曲线拐点,意味着现阶段通过提高产业集聚度促进GTFP提升尚有较大空间。

(二)内生性偏误与SYS-GMM估计

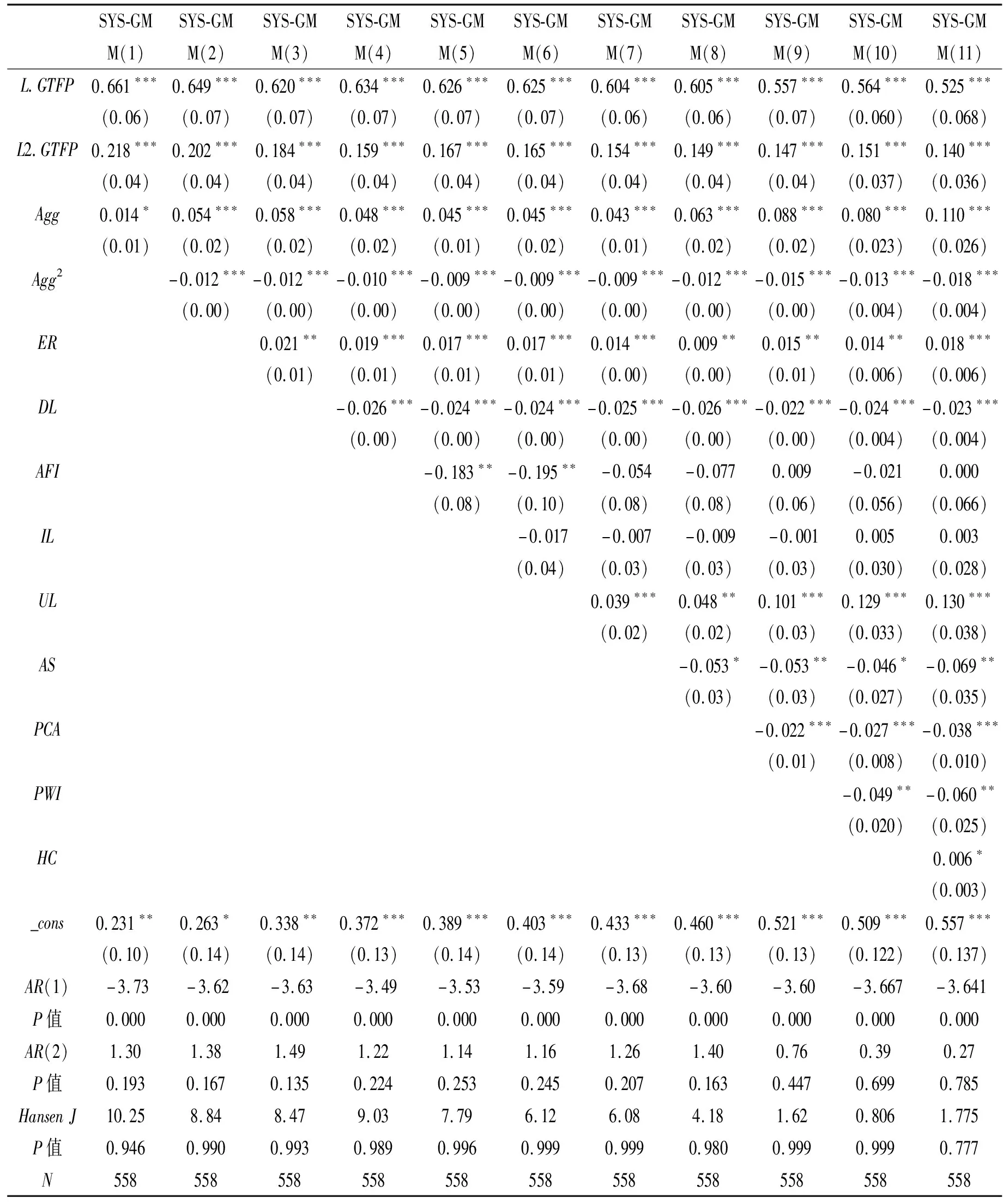

尽管固定效应模型能在一定程度上缓解因遗漏变量所导致的内生性偏误,但并不能完全消除动态面板偏差[24-25],尤其当存在逆向因果关系的情况下。因为GTFP也可能反过来影响产业集聚,例如由技术进步和生产效率提高带来的GTFP提升,可能使该地区成为粮食生产专业化地区,从而提高产业集聚度。为此,使用SYS-GMM对模型重新估计,并采用逐步回归的方式观察估计系数是否发生较大变化,以检验结果的稳健性。

结果如表4所示,GTFP的滞后项均在1%的水平上显著为正,且数值小于1,满足收敛条件,表明GTFP不断积累,受前期影响较大。根据Bond[25]的研究,SYS-GMM被解释变量的一阶滞后项估计值介于POLS和FE之间是较为可信的,从相应结果来看,SYS-GMM的估计值0.525恰好处于区间0.426—0.653。就核心解释变量而言,SYS-GMM的估计值高于POLS和FE,一方面说明产业集聚促进GTFP提升的结论是较为可靠的,另一方面也说明由于存在内生性偏误,POLS和FE低估了这种促进效应。由模型11计算得到 “倒U”曲线拐点值约为 3.06,进一步证实了前文的分析。

(1)空间位置管理需要采用矢量数据结构。在地理位置表述时,矢量数据具有精确度高、数据量小的特性,以方便全面系统的阐述空间位置关系,对于数据图形、属性及数据恢复均能在短时间内实现,其具体格式如图4。

表4 产业集聚影响绿色全要素生产率的SYS-GMM估计结果

在控制变量方面,有效灌溉率、城镇化和人力资本与GTFP显著正相关,表明基础设施、人力资本等要素质量的提升有利于粮食高质量发展,城镇化水平通过加速农村劳动力转移对粮食GTFP也有积极影响。与预期相符,自然灾害不利于GTFP的提升。农业结构、人均经营规模与非农收入占比与GTFP为负向关系,说明结构性问题对资源配置效率产生消极影响,抑制了粮食发展质量提升。农业财政投入和工业化水平对GTFP的影响不显著,可能是因为当前财政支农资金的利用效率不高,产业间融合与协同发展的机制不畅通等原因。

需要强调的是,上述结论成立的前提是SYS-GMM估计效果是更优的,这需要对模型进行一系列检验。从结果来看,Hansen J统计量通过了过度识别检验,表明所选工具变量是有效的,AR(1)<0.01,AR(2)>0.1,故可以接受扰动项无自相关的原假设。从模型1到模型11,各变量系数的符号、大小及显著性均保持了高度一致,表明SYS-GMM的估计结果较为可信。

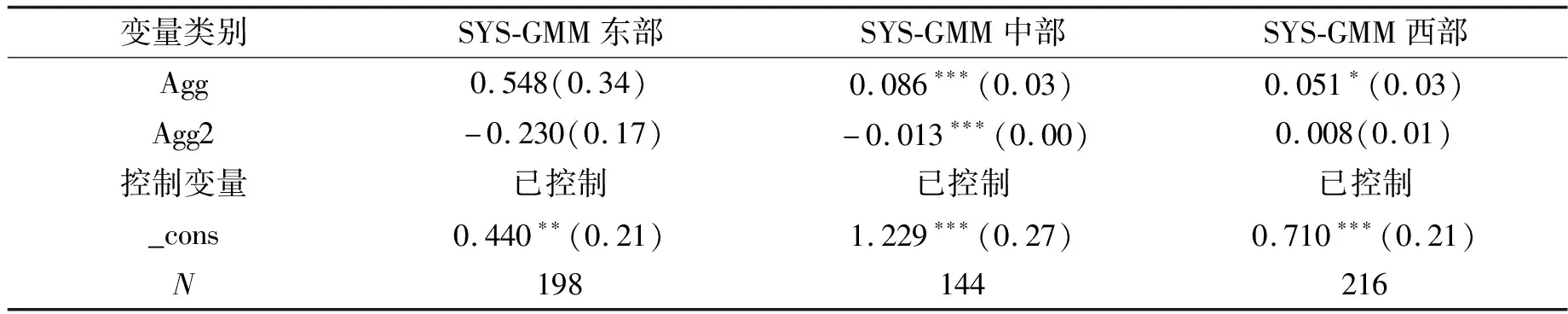

(三)区域异质性分析

表5是分区域回归结果。首先,产业集聚一次项系数在三大地区均为正值,和全样本的回归结果一致,表明产业集聚在不同区域对GTFP提升均有积极作用,不存在异质性,适当提高产业集聚度有利于实现粮食高质量发展。但需要注意的是,东部地区产业集聚的促进效果不显著,从产业集聚均值看,东部地区集聚均值仅为0.620,远低于全国水平,这可能在一定程度上限制了集聚对GTFP提升的积极效应。其次,产业集聚的二次项系数仅在中部地区通过了显著性检验,对于东西部地区来说,由于产业集聚度较低,“倒U” 型关系尚未显现,同时也说明二者的关系存在空间差异,应该引起重视。

表5 分区域回归结果

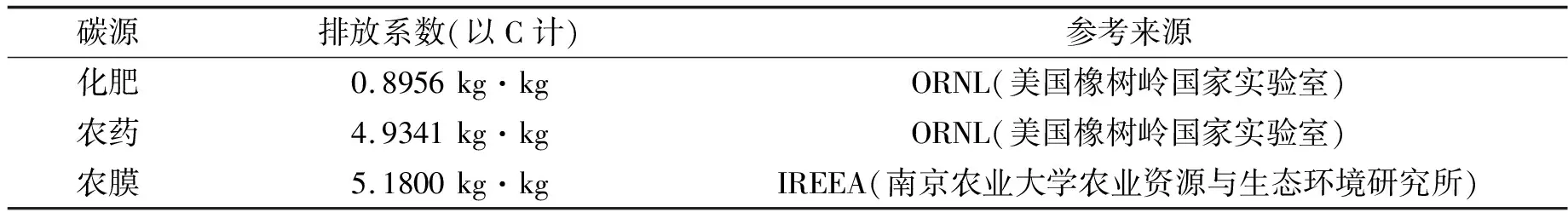

(四)稳健性检验

本文采用替换指标的方法进行稳健性检验,在测算GTFP时,将化学需氧量(COD)排放量纳入到非期望产出,重新计算GTFP,并对模型进行再估计。各类碳源排放系数见表6。

表6 主要碳源排放系数

结果如表7所示,可以看出,核心解释变量产业集聚及其二次项均呈现“倒 U”型的非线性特征。虽然在模型1和模型2中这两个变量并不显著,但在控制内生性问题后,二者的显著性得到明显提高(模型6)。而且,由模型6计算得到“倒U”曲线拐点值约为3.18,与前面的估计结果十分接近。此外,控制变量的符号和显著性与前文基本保持一致,具有较高的稳健性,以上结果验证了H1。

表7 稳健性检验

六、聚焦粮食高质量发展的进一步讨论

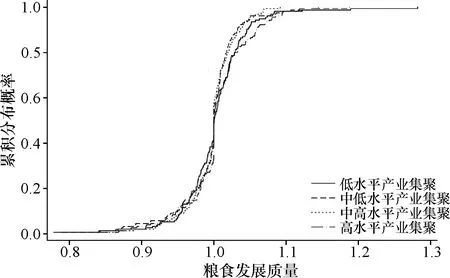

(一)产业集聚促进绿色全要素生产率提升的现实表现

本文研究发现了产业集聚对粮食GTFP影响的“倒U”型曲线,从而证明,在产业集聚的适度阶段,提高产业集聚度有利于粮食高质量发展,而在产业集聚的过度阶段,提高产业集聚将对粮食高质量发展产生消极影响。进一步计算“倒U”曲线的拐点值发现,当前产业集聚对GTFP的影响效应仍然处在“倒U”曲线的左侧。也就是说,提高产业集聚度将促进GTFP提升。那么,这一推论与现实情况是否相符呢?为此,本文绘制了不同产业集聚水平下的粮食发展质量累积概率密度图(1)分组标准是根据四分位点分别将样本划分为低水平产业集聚组、中低水平产业集聚组、中高水平产业集聚组和高水平产业集聚组。,从图中可以看出,当横坐标为1时,纵坐标从大到小的顺序依次为低水平产业集聚、中低水平产业集聚、中高水平产业集聚和高水平产业集聚,这意味着随着产业集聚水平不断提高,GTFP变化小于1的累积概率密度逐次降低,粮食发展质量得到持续改善。由此可以大致得出,利用产业集聚促进粮食高质量发展的逻辑与当前的现实情况较为一致。

图6 全国粮食经济发展质量累积分布图

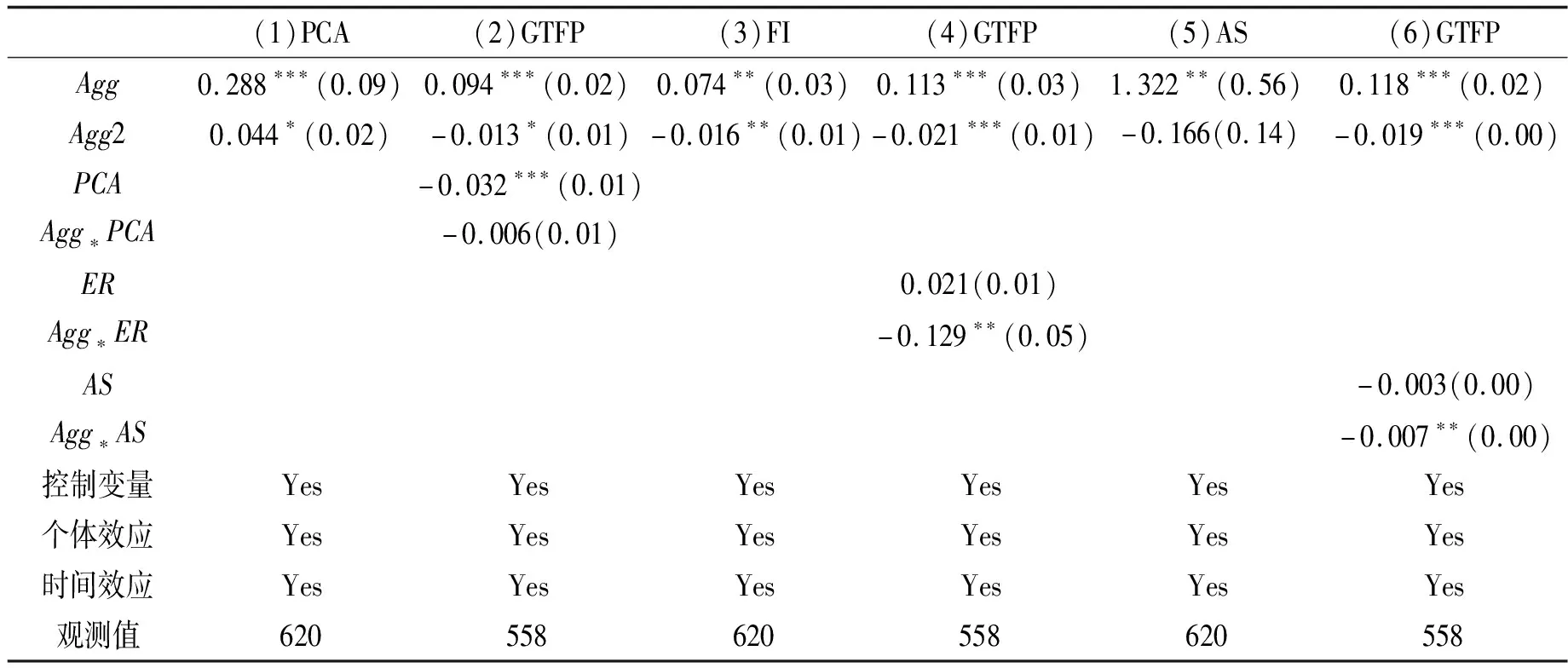

(二)中介调节机制检验

GTFPit=α0+α1GTFPit-1+α2GTFPit-2+α3Aggit+α4Aggit2+φ1Mit+φ2Aggit×Mit+γZ+μt+μi+εit

(7)

Mit=μ+ϑ1Aggit+ϑ2Aggit2+γZ+μt+μt+μi+εit

(8)

影响机制的检验结果如表8所示,可以发现:①产业集聚一次项和二次项对人均经营规模的影响系数分别在1%和10%水平显著为正,表明产业集聚与人均经营规模之间存在“U型”关系,可能的解释是,在产业集聚初期,要素市场不完善,土地流动成本较高,制约了资源有效配置,随着产业集聚向成熟期过渡,这种要素结构的优化效应才逐渐显现;②在引入人均经营规模及其与产业集聚交叉项后,“倒U”型关系依然稳健,原因在于,人均经营规模对GTFP与产业集聚的影响仅表现为部分中介效应,产业集聚还可能通过资源共享、技术溢出等其他途径对GTFP产生“倒U”型影响;③人均经营规模对GTFP的影响显著为负,但与产业集聚交叉项的影响不显著,说明产业集聚与人均经营规模的“U型”关系会经由规模经济的中介效应影响GTFP,但这种中介调节效应不会通过交叉项来实现传导。同样,产业集聚与资源共享、技术溢出的“倒U”型关系也会经由二者的中介作用影响GTFP,不同的是,这种中介调节机制通过产业集聚和中介变量的交叉项来实现传导。概言之,上述结果较好地验证了H2,即内部规模经济、资源共享和技术溢出效应是产业集聚影响GTFP的中介变量,同时也表明,规模报酬递减、资源共享不足与技术锁定效应会抑制产业集聚对GTFP的促进作用。

表8 影响机制检验结果

(三)现阶段粮食发展质量提升的制约因素

基于上述分析,本文认为当前中国粮食高质量发展的制约因素主要存在于以下三个方面:第一,土地流转机制存在缺陷,规模经济释放仍不充分。尽管在农村土地所有权、承包权、经营权“三权分置”制度下,土地流转问题在一定程度上得到缓解,但是仍然存在权利体系安排模糊和权能界定不清的灰色地带[28]。由于农民担心自身利益受到侵蚀,因此土地流转的意愿不高,这显然不利于规模效应的发挥。第二,农业科技含量低下,自主创新能力不强。由于历史和体制机制等原因,粮食生产技术长期处于“低端锁定”困境、技术进步乏力。另一方面,新型农技推广“最后一公里”问题也十分突出,科技应用与田间生产之间缺乏有效的沟通“桥梁”,科技研发与现实应用不匹配,导致新成果转化周期长、效率低。大量科研成果被束之高阁,造成资源浪费,无疑会增加社会成本,降低生产效率,但同时也意味着农业科技成果转化拥有巨大的市场潜力。第三,资源共享利用不足,导致拥挤效应占据主导地位。产业集聚可以通过共享基础设施和生产性服务等途径获得农业外部规模经济,但目前来看,公共产品与社会化服务的供给远小于释放集聚规模经济的最低临界值。在这种情况下,拥挤效应就会显现。譬如,农田水利、农业项目区、特色农产品产业带等基础设施严重短缺,制约着生产效率进一步提升。又如,农业生产性服务业作为“大国小农”条件下农业现代化的根本出路,目前在农业技术推广、农业信息服务、农产品销售与物流服务等产前、产后环节依然十分薄弱,也是中国现代农业产业体系的短板所在[29]。

七、结论与政策启示

本文从产业经济学和空间经济学的双重视角,探讨产业集聚对绿色全要素生产率的影响机制及其与粮食高质量发展的内在逻辑关联,并使用动态面板和中介效应模型对产业集聚驱动粮食高质量发展的效果和机制进行了实证检验。研究发现:①总体来看,产业集聚对绿色全要素生产率提升意义重大,二者存在非线性的“倒 U”型关系。在产业集聚的适度阶段,规模效应占据主导,此时提高产业集聚度将促进绿色全要素生产率提升。而在产业集聚的过度阶段,拥挤效应占据主导,此时提高产业集聚度反而会抑制绿色全要素生产率提升。这一结论在考虑了可能存在的内生性问题和替换不同衡量指标后仍然成立。②空间异质性分析发现,研究期间内粮食发展质量总体上有所改善,且地区间发展不均衡问题得到一定程度的缓解。西部地区粮食发展质量获得明显提高,地区差距的两极分化现象逐渐消失,但在东部和中部地区则存在多极分化迹象。产业集聚与绿色全要素生产率之间的“倒U”型关系仅存在于中部地区,对于东部和西部地区来说并不显著,但产业集聚在三大区域对绿色全要素生产率提升均有积极表现。③影响机制检验发现,内部规模经济、资源共享和技术溢出是产业集聚影响绿色全要素生产率的可能渠道,并且规模报酬递减、资源共享不足与技术锁定效应会显著抑制产业集聚对绿色全要素生产率的促进作用。

纵观近年来中国粮食集聚演化现实,不难发现,产业集聚度总体上与绿色全要素生产率保持了基本相同的变化趋势。实际上,这是由于二者的关系位于“倒 U”曲线的左侧,因而产业集聚对绿色全要素生产率主要起到了正向的促进作用。因此,对于当前正努力实现粮食高质量发展、向农业现代化转型的中国经济而言,本文研究具有十分明确的政策含义。在追求农业高质高效发展的新时期,通过提高产业集聚水平,释放集聚规模效应,实现绿色全要素生产率持续稳步提升,是推进粮食高质量发展的基本立足点。针对当前中国粮食高质量发展面临的制约因素和产业集聚过程中存在的现实问题,提出如下政策建议:

从供给角度来看,粮食高质量发展的重点在于改进和优化粮食供给体系,提升农产品品质,其基本前提是生产效率能够获得持续稳步提升,这就要求通过产业集聚释放规模效应:第一,健全土地流转机制,促进适度规模经营。从“二权分离”到“三权分置”,产权关系逐渐被明细化,但要看到,目前仍然存在权属安排模糊和权能界定不清的灰色地带,这无疑不利于土地自由有效地流动。为此,应尽快清除土地流转的制度壁垒,最大程度地降低交易成本,使产权关系更加有效地发挥作用。第二,提高自主创新能力,完善农技推广服务,加速科技成果转化。高质量发展不单是生产能力的水平扩张,更是生产能力向更高层次更高水平的跃迁。新供给创造新需求,其供给侧的核心机制是创新引领,这就要求全产业链的各环节互联互通,粮食生产作为技术消费终端和产品原材料供给源头在整个产业链中具有举足轻重的地位。因此,要完善农技推广服务体系,帮助农户降低粮食生产新技术的学习成本及应用风险,增加科技应用与田间生产的适配性,提高粮食生产的科技含量。第三,完善农业基础设施,以产业政策引导社会化服务生根,破除产业发展制约瓶颈。粮食高质量发展对生产能力提出了更高的要求,生产所需的外部条件,如基础设施、社会化服务也必须随之升级,否则就会成为粮食生产能力向更高水平跃迁过程中的障碍。因此,一方面要完善农业基础设施建设,促进粮食生产向信息化、数字化、智能化转型。通过农业新基建赋能粮食生产要素,重构粮食经营体系。另一方面,推动农业生产性服务业覆盖全产业链,健全农业生产性服务业高质量发展政策体系,使之成为粮食发展质量提升的“加速器”和“润滑剂”。此外,高质量发展必须要关注与粮食生产相伴生的环境污染对绿色效率产生的消极影响。为此,可以通过适度提高农业环境规制标准,将生产的负外部性内部化,以达到价格机制调节的有效性与合意性。但要建立合理的生态环境补偿机制,以化解由于环境规制标准提高,导致生产成本增加、种粮积极性降低的问题。

从需求角度来看,粮食高质量生产离不开高水平消费的引领和带动。改革开放40年来,消费观念从“吃饱”、“吃好”、向“吃得健康”、“吃得安全”转变,人们对有机、绿色、无公害高质量农产品的需求与日俱增,市场潜力巨大。但实际需求能否顺利转化为有效需求,还要看消费者的购买意愿和支付能力,购买意愿与消费者对产品的认可度有关,而支付能力则取决于收入水平。因此,一方面要加强对高质量农产品的宣传力度,提高消费者认知水平,引导消费升级。同时注意规范农产品市场,打造“从田间到餐桌”全程可追溯产业链,守护“舌尖上的安全”。另一方面,进一步完善收入分配制度改革,加大中等收入人群比重,形成有利于高质量农产品规模化生产的市场扩张能力,以有效需求引领高质量供给,促进粮食发展质量全面提升。