广州短时强降水特征分析

2021-03-16杨慧燕廖菲肖柳斯高美谭

杨慧燕,廖菲,肖柳斯,高美谭

(广州市气象台,广东广州 511430)

短时强降水天气是指1 h雨量大于20 mm[1-2],或1 h雨量大于 30 mm[3],或者 3 h雨量超过50 mm[4]的降水过程,具有突发性强、小时雨强大、致灾性强的特点。近年来,极端短时强降水事件不断增多[5-6],提升对短时强降水的认识和预报技术显得十分迫切和重要。

研究表明,广州市短时强降水的月变化呈双峰型分布,日变化有明显季节演变特征,暴雨日有逐渐提前的趋势[7],并且暴雨中心由市郊向市中心转移,降雨时段更为集中[8]。从更短的时间尺度来看,发现广州市年最大5和10 min降雨序列发生了变异,表现出显著上升的趋势,且在1987年发生突变,短历时降雨强度表现出增大的趋势[9]。广州季风气候特征显著,出现强降水的原因错综复杂,如暖区暴雨的天气配置既可能是中纬度入海高压南侧偏东风和低层切变系统影响下激发的暖区暴雨[10],也可能是降水的拖曳下沉及蒸发冷却使边界层形成冷池出流导致的持续抬升机制[11],甚至在风场的辐合下也容易产生强降水[12]。另外,广州地处低纬度地区及濒临南海,地势东北高,西南低,短时强降水不仅生命史短暂,其出现也往往局地特征明显。如2011年6月12日一场大暴雨,1 h小时最大雨强为128.4 mm,主要出现在花都区,而番禺区的降水却不明显。

本研究,基于广州各区的历史气象观测资料,重点分析广州各区强降水主要分布特征,尤其是强降水概率分布规律,这将为广州汛期做好强降水预报服务工作提供更有价值的气候背景科学依据。

1 资料与方法

本研究采用广州5个地面气象观测站(包括花都59284观测站、番禺59481观测站、增城59294观测站、广州(黄埔)59287观测站、从化59285观测站)2008—2019年逐时降水资料,基于4分位、线性统计等方法,对近10年来广州市短时强降水的变化特征进行分析总结,本研究使用的短时强降水定义为测站小时雨量≥20 mm,暴雨为日降水量为≥50 mm,根据定义从前汛期(4—6月)、后汛期(7—9月)筛选出因短时强降水造成暴雨的个例。

首先从广州5个地面气象观测站2008—2019年降水资料中挑出强降水个例,并对分钟和小时雨量进行质量控制,对时间连续性进行检查,每个站点都必须确保前后1 h内都具有连续记录,分钟数据也连续完整,对小时雨量超过100 mm、分钟雨量超过50 mm的站点,与周边测站进行比对,结合当天的天气情况,对存在较大差异值进行剔除,并同时对自动站雨量资料做均一性审查。拟用概率密度方法分析强降水小时和分钟雨量的变化特征,以研究广州本地的强降水概率变化特征。

2 结果与分析

2.1 各区短时强降水的小时分布特征

统计2008—2019年广州5个观测站出现的短时强降水资料,共计337例。对各观测站强降水的逐时数据采用概率密度统计分析方法,由图1可见,花都、番禺和增城的强降水峰值区主峰在14:00—17:00(北京时,下同),次峰在凌晨02:00—05:00;黄埔和从化的强降水峰值区主峰在 12:00—15:00,次峰在清晨 06:00—07:00。由此可见,广州各区强降水出现的峰值时间虽各有不同,也基本与广东汛期小时强降水的降水量、降水频次的峰值出现在下午,次峰值出现在上午情况相一致[13]。

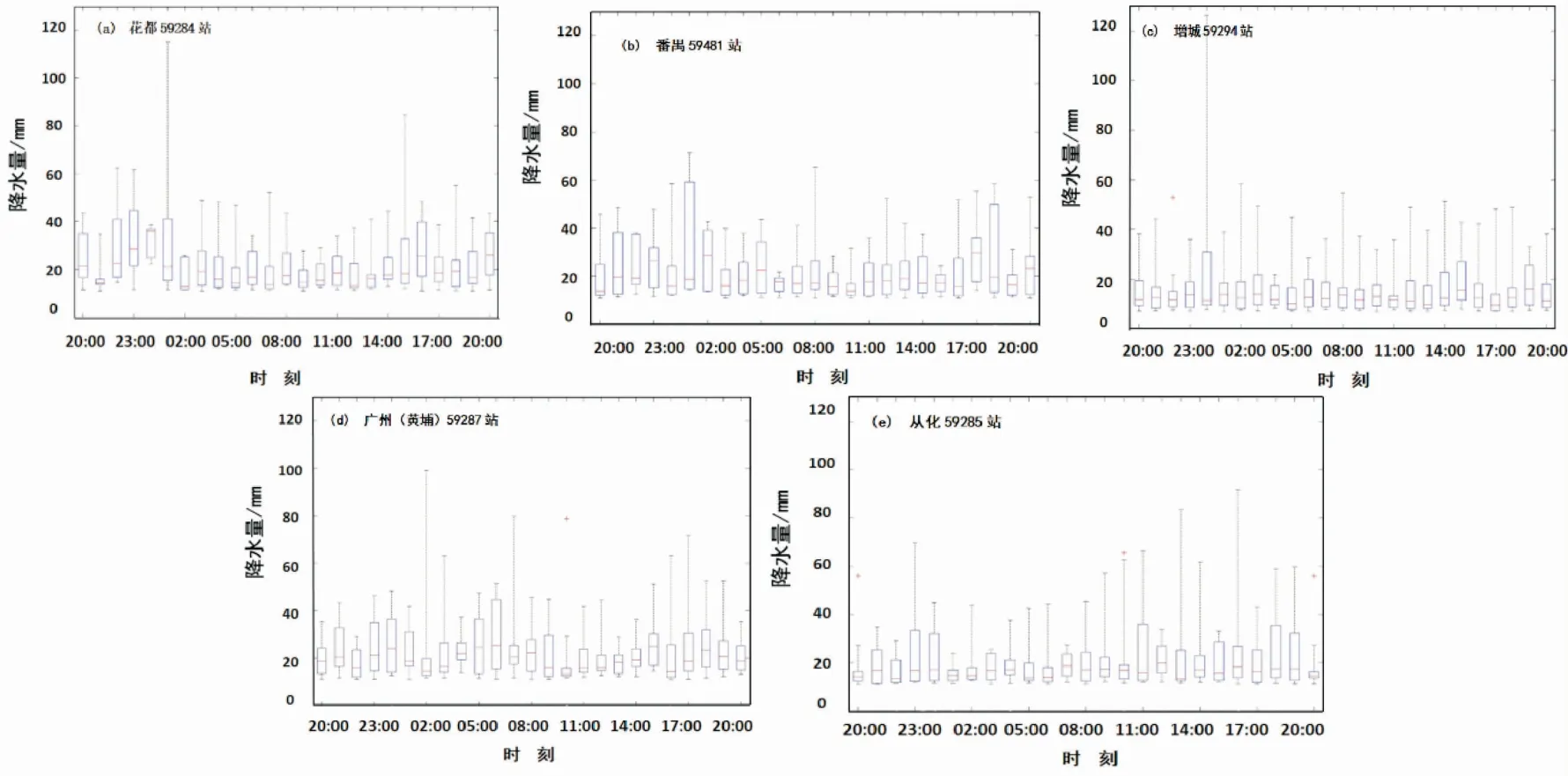

图1 2008—2019年广州各区短时强降水的小时变化特征

2.2 各区短时强降水的分钟分布特征

短时强降水的特点是降水时间较集中,雨强大且局地性明显,在过往研究中主要针对小时降水机理研究较多,但对短时强降水的分钟雨量分布特征研究比较欠缺,因此针对各区降水分钟数据,以20:00—20:00按每 5 min时间段划分,对每5 min雨量进行统计。从图2可以看出,各区分钟降水的峰值时段主要集中在下午时段,而次峰值则出现在凌晨时段,这和小时降水趋势相似,从每小时5 min雨量统计中,发现峰值区和次峰值区的小时分钟雨量有一个共同的特征,其降雨量会在25~35 min时出现突增,随后又呈下降的趋势,这与短时强降水过程的总雨量绝大部分来自20~30 min内的雨量累积结果相吻合[14]。

2.3 前后汛期短时强降水的特征

每年的4—6月是广东第1个多雨期,因降水集中,暴雨和水灾多发,并且该阶段的降水以锋面降水为主,称为前汛期;而7—10月主要由热带天气系统(如热带气旋)所造成的,称为后汛期。前后汛期降水从天气尺度来看,环流形势和影响系统不同,季节不同,造成的降水落区也有区别,但无论是前汛期还是后汛期,由强降水引发的致灾性是一致的。近年来,华南前后汛期降水的特征成为业务人员研究的重点,通过REOF将广东分4个区分析发现,珠江三角洲中心区域前汛期的大到暴雨频数增多明显[15],珠三角地区也是小时雨量≥50 mm的短时强降水高发区。广州市前汛期暴雨总日数主要存在4.2年左右的年际和52.9年左右的年代际周期变化;后汛期主要存在5.5年左右的年际和18.4年左右的年代际周期变化[16]。针对广州市各区的前后汛期降水频率进行分析,则更有利于发现广州本地的降水规律特征,从而提高预报人员对广州本地强降水发生、发展规律的认识,更好提高对强降水的预报预警能力。

1)各区3—10月降雨频率。

为了更深入地了解广州各区不同降水等级降水量的变化情况,对广州市各区汛期期间每月的降水频率进行统计,将降水量按5个等级进行划分(0~5、5~10、10~20、20~30、>30 mm),分析汛期期间各区不同等级的降雨频率占比变化规律。

从各区3—10月的分钟降雨频率统计分析中发现,0~5 mm雨量等级降雨频率最高,30 mm雨量等级以上降雨频率较小,整体呈明显下降趋势,由此看出,短时强降水中0~5 mm雨量等级的贡献率最大,表明降水概率大值主要集中在量级较小的降水区间。另外,花都、黄埔和增城3月份的降水频率高于从化和番禺,5个区在4、7、8、9、10月份的降雨频率相差不大,其中增城5月份的降水频率则高于其他区,从化6月份的降水频率高于其他区。

花都、黄埔和增城3个区在3、5、6、8月份的0~5 mm雨量等级降雨频率均在20%以上,从化5、6、8月份的0~5 mm雨量等级降雨频率均在20%以上,番禺5、8月份的0~5 mm雨量等级降雨频率均在20%以上,由此可见短时强降水有明显的月变化,5月份短时强降水的降雨频率在汛期期间的占比最高,这是因为5月份是西南季风盛行期,水汽充足,在有利的触发因子作用下,极强小时降水也易出现,其中5月最高的降雨频率是增城区,0~5 mm雨量等级降雨频率达到31.67%,其次是6和8月,而10月短时强降水0~5 mm雨量等级的降雨频率在汛期期间的占比最低,各区的降雨频率在10%左右。从各区汛期期间的降雨频率来看,增城区的降雨频率最高,其次是黄埔区,最低是番禺区,说明短时强降水存在较强的局地性。

2)各区前后汛期降雨频率。

从各区前后汛期降水频率分布(表略)可以看出,广州各区前后汛期的降雨频率有明显区别,前汛期的降雨频率高于后汛期的,和每个月的降雨频率统计分析一致,0~5 mm雨量等级降雨频率在前后汛期中的占比最高,前汛期0~5 mm雨量等级的降雨频率都在20%以上,而后汛期0~5 mm雨量等级的降雨频率则低一些,在15%~18%之间,说明前汛期的降雨贡献量高于后汛期,这也和前汛期有强的垂直风切变、风暴相对螺旋度以及对流活动比后汛期更容易维持和发展有关。从各区前后汛期降雨频率对比中,可以发现前汛期中增城区的降雨频率最高,后汛期则是黄埔区降雨频率高于其他区,而番禺区前后汛期的降雨频率差最小,这和其汛期期间每个月的降雨频率低于其他区有关。

图2 2008—2019年广州各区的分钟降水量

3 结论

1)广州短时强降水日变化呈双峰型分布。花都、番禺和增城观测站的强降水峰值区主峰在14:00—17:00,次峰在凌晨 02:00—05:00,而黄埔和从化观测站的强降水峰值区主峰在12:00—15:00,次峰在清晨 06:00—07:00。

2)前35 min内分钟雨量对短时强降水小时雨量的贡献量最大,而0~5 mm雨量等级降雨频率占比最高。分钟雨量和小时雨量均呈双峰型分布,分钟降雨量的峰值区会在25~35 min时出现雨量突增,随后又呈下降的趋势。

3)各区短时强降水频率具有明显的月变化。花都、黄埔和增城3个区在3、5、6、8月份的降雨频率均在20%以上,从化5、6、8月份的降雨频率均在20%以上,番禺5、8月份的降雨频率均在20%以上,可以看出5月各区的降雨频率最高,其次是6、8月,最低是10月。

4)短时强降水存在较强的局地性。增城区的降雨频率最高,其次是黄埔区,最低是番禺区。

5)前汛期短时强降水的降雨频率高于后汛期。前汛期0~5 mm雨量等级的降雨频率都在20%以上,而后汛期0~5 mm雨量等级的降雨频率则低一些,在15% ~18%之间,前汛期中增城区的降雨频率最高,后汛期则是黄埔区降雨频率高于其他区,而番禺区前后汛期的降雨频率差最小。