吟诵文献研究综述(2016年-2020年)

2021-03-15杨玫

杨玫

吟诵是中国特有的传统古诗词的诵读方式,同时也是古诗词教学方法和学习方式,它是音乐学、语音学和文学的结合。它通过汉字语音的高低平仄依字行腔,也严格遵守诗词格律的规则。

《现代汉语词典》[1]释“吟”为“吟咏”,释“咏”为“依着一定腔调缓缓地诵读”。徐健顺[2]认为,吟诵包含了吟咏和诵读,但是两者一个有曲调,一个没有曲调,还是需要区分开来。唐代孔颖达《毛诗正义》中有言:“动声曰吟,长言曰咏。作诗必歌,故言吟咏情性也。”[3]宋代段昌武《毛诗集解》:“发于声而长言之谓吟,形于言而咏歌之谓咏。”[4]可以看出“吟”和“咏”都和音乐有一定的关系,它们是拉长声调的、有旋律的读书。“诵”和“诵读”一般強调节奏,“吟”和“诵”结合在一起,是既注重汉字本身语音声调的旋律性,又注重古诗词的长短节奏,这样一来,吟诵旋律节奏兼具,是肯定了吟诵的音乐性。同时,吟诵和语音学亦关系密切,吟诵中“吟”和“诵”的声调旋律,依字行腔的规则并非随意进行,而是和汉字本身的语音声调紧密相关。例如,一个声调为阳平的字,排除前后相对性的因素,单按照“依字行腔”的原则,在吟诵的时候,声调要从低往高。再如一个三声的汉字,单说此字,在吟诵旋律的把握上,要先往低,再往高,这样,旋律和语音的走向才能保持一致,以上两个例子是说的单个的汉字。那么在整首诗词中,具体的字或者词组需要吟诵成什么样的曲调,是需要整体看的。因为有了前后文,每个字和词组的声调“高”“低”就有了一定的相对性,需要结合前后的字、词组的声调语音去整体把握。

吟诵分为基本调和吟诵调,基本调是根据吟诵规则而来的,每个人都有自己不同的吟诵基本调,而且同一个人每次吟诵的基本调也不尽相同,吟诵基本调千人千调,只要符合吟诵规律都可以。吟诵调是在基本调的反复打磨下形成的,一词(诗)一曲,较为固定,所以,有时候吟诵调听上去比较像歌曲。但要说明的是,吟诵和歌曲有本质的不同,歌曲是创作而来的,运用一定的作曲手法,可以先有旋律,也可以先有歌词,但是吟诵调是诗词在先,根据诗词的格律、平仄生出旋律和节奏来,虽然听着都是有节奏有旋律、完整性好、曲调固定,但是它们形成的过程不同。

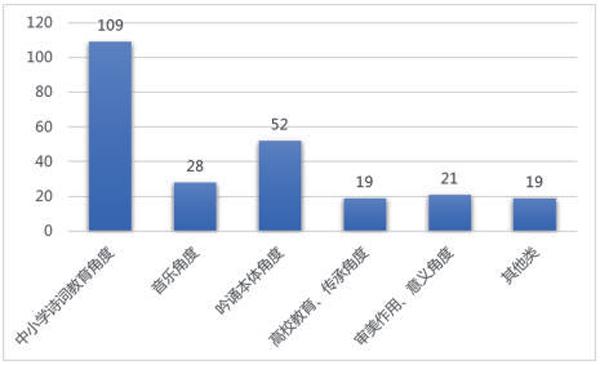

吟诵从先秦开始,一直以私塾为主要传承载体,同时,吟诵也常出现在古代文人的雅集中,可以说,私塾和雅集是吟诵生存、传承的两大主要阵地。吟诵靠着私塾中的口传心授得以传承下来。而到了近现代,新式学堂逐步代替了私塾,私塾消失之后,吟诵的传承面临巨大的挑战,吟诵一度鲜为人所知,甚至濒危。近十年来,随着吟诵的抢救、采录、收集、整理工作的推动,吟诵培训活动的兴起,吟诵的研究也开始活跃起来。2015年,笔者做了吟诵文献2011年至2015年的综述,现笔者以“吟诵”为篇名,在中国知网数据库检索2016年至2020年7月中旬的中文论文共248篇,如下图所示,从研究角度、内容等方面进行了分类整理,在每个类别中挑选出有代表性的文章进行述评,同时针对学术特点和存在的问题开展研究,旨在把握学界对于吟诵研究的基本脉络。

在中国知网数据库以“吟诵”为题名搜索中文论文,将其分类制表(时间段:2016年—2020年7月中旬)

一、从中小学诗词教育的角度研究吟诵

此类文章共109篇。前文说过,吟诵是诵读方式,是教学法,是学习方式。在中小学的诗词教育中,若从教师的身份出发,吟诵主要扮演教学法的角色。从现有文献看,总体上,吟诵教学法在中小学诗词教育中被大力推广,受到老师们的普遍认可,中小学的诗词教师和研究者大部分是中文或教育专业出身,对吟诵的概念有一定的认识。其中十数篇文章不仅指出了吟诵对于中小学诗词教育的重要作用,也对吟诵的方法进行了探讨,有一定代表性。如,陈琴的《吟诵与小学教育》中讲到了吟诵的规则和方法,她认为交给学生基本的“平长仄短”和“依字行腔”的规则非常重要。[5]文中,陈琴把吟诵的方法总结为三条口诀,把平声、入声、仄声的规律,以及节奏停顿规律等做了总结,这些规律和规则,对于中小学教师的学习和教学提供了方法和思路,实用性较强。刘丽娜[6]的文章对吟诵的概念、吟诵符号的基本类型、本质、形成和标注进行论述,对小学古诗教学进行分析,并将吟诵运用于诗词教学实践中。李登科[7]关注七至九年级古诗词教学中吟诵的使用现状,有针对性地对河北省几个市的一部分师生进行了问卷调查,并试图通过这些调查研究,探索吟诵教学更加行之有效的方法。

中小学诗词教学中使用吟诵教学法是可喜的,但是从这类文章中也能看出一些存在的问题。一是,大部分文章以具体的诗词分析为主体,对于吟诵教学法表述不多。二是,一部分论文对吟诵的解读比较感性,是从感性作用层面写文章。三是,一部分论文显现出有些教师对吟诵的了解浅于表面,对吟诵的概念认识不够准确,没有掌握吟诵的规则和方法。正如徐亚雄的《古法今用:初中古诗词吟诵教学法探究》中所言:“语文老师对于正确的吟诵知识和吟诵调没有经过系统的学习……个别老师的吟诵确实还不符合吟诵规则。”[8]

二、从音乐角度对吟诵进行研究

这部分论文共28篇。钱茹[9]在梳理吟诵的历史发展情况之后,从吟诵的概念、行腔、音调和节奏四方面论述吟诵的音乐性。同时,以常州方言吟诵为对象,对吟诵的语言与音乐之间的关系进行研究,分析了不同的诗歌体裁吟诵时不同的音乐特点。张珊[10]分析了吟诵的音长、音高的特点及其美学阐释,并独辟蹊径对吟诵中非“平长仄短”的现象进行分析。众所周知,“平长仄短”是学界对于吟诵一般规律的总结,张珊的文章关注了一般规律外的情况,她用一个章节的篇幅,通过分析谱例进行研究,认为吟诵“平长仄短”的规律是活态的,有一定的自由性,这种自由性也是在一定范围内进行的。

这类论文数量不多,也存在一些问题。部分论文混淆了吟诵古典诗词和演唱古典诗词歌曲的概念,甚至将二者等同。吟诵是腔随字走,即便是区别于吟诵基本调的吟诵调,听上去旋律性较强,且是一词(诗)一谱,节奏旋律较固定,但它亦是根据汉字语音高低和诗词本身平仄规则进行的,也就是说,是诗词决定了吟诵的节奏和旋律。而古典诗词歌曲是以古诗词为歌词的创作型歌曲类作品,二者有本质的不同。

三、从吟诵本体对吟诵展开的研究

经过删选,笔者将52篇文章归入吟诵本体类的研究,这批文章可再细分为两类,质量相对较高。

(一)对吟诵本体的综合研究,共25篇

赵敏俐的《中华吟诵的抢救、研究与当代传承》[11]介绍了课题组近年来对吟诵的搶救、采录和研究的有关情况,并探讨了中华吟诵的当代传承问题。徐健顺[12]对《春江花月夜》的诗体结构、音韵特征、意象意境进行了细致的分析,结合自己录音和教学中的心得体会,论述了诗歌吟诵对学生心理健康、性情养成、人格完善等方面的积极意义,肯定了诗歌吟诵的美育作用。李昌集[13]对吟诵的传统、现状和基本规则予以论述、解析。他不认可很多人所说的古诗文只有吟诵没有朗诵的说法,他认为普通话的朗诵并非是从国外传到国内的,而是古代就有的,可以追溯到元代。他文章中的观点打破了一些吟诵研究者先前的论证。

刘靓[14]充分肯定了格律诗和吟诵密不可分的关系,他认为格律诗的形成本身也是吟诵中节奏、声调和谐统一的过程。我们经常提到吟诵是依照诗词的规则来进行的,吟诵的主体和对象是诗词,吟诵是一种古诗词的诵读方式。他的论文以魏晋六朝时期的吟诵之风为切入点,从吟诵对诗词发展的反作用角度进行论述,肯定了吟诵对诗词节奏、格律、诗体的形成、定型的深刻影响。

学界对于古诗吟诵的研究相对多,对于古词吟诵的研究相对较少。张宁、华锋的《论词的吟诵传统》[15]是一篇对古词吟诵的研究,文章认为古词的吟诵一直都是存在的,并且古词吟诵和古诗吟诵一样,都需要符合音乐、声律等的要求。宋振锟提到“中国古代诗文之表达方式从古多样,如‘吟‘咏‘诵‘弦‘歌等均于文献可见,其间虽略有差异而性质一致,俱以遵循汉语特点及汉语文学规律为总原则。”[16]作者将吟诵和歌唱、朗诵作比较,通过吟诵采录材料分析,为吟诵做出概念上的界定。

(二)对方言或地方吟诵、不同的吟诵流派、代表人物的分类研究,共27篇

1.对唐调吟诵的研究7篇。朱立侠[17]从“十六字口诀”“读文四象”“三十遍读文法”三方面对唐调吟诵理论进行论述。朱光磊[18]从桐城派的文学理论、唐调吟诵的文体分类与腔格特征、唐调吟诵的四象理论与排腔原则方面对唐调吟诵进行论述。除此之外,还有魏嘉瓒的《唐调吟诵的三个要素》、宋振锟的《儒道思想视野下的“唐调吟诵理论”》等。

2.对华氏吟诵的研究4篇。华锋[19]总结了华氏吟诵的特点和华氏吟诵调吟诵其他韵文的学术主张。杨娜[20]探讨了华氏吟诵调,认为其既有规则可循,又要在规则的基础上灵活掌握,她归纳、整理、总结了华氏吟诵调的特点和方法。除此外,还有刘奶景关于华锺彦吟诵调研究等。

3.其他代表人物的研究5篇。研究对象有赵元任、叶圣陶、叶嘉莹。冯蒸、牛倩的《叶嘉莹吟诵理论新探》[21]探讨了普通话吟诵代表叶嘉莹先生的吟诵特色,将其总结为四类十八式框架,对于吟诵的推广有很重要的实际意义。

4.对地方吟诵和方言吟诵的研究11篇。其中,对常州吟诵的研究4篇。金丽藻[22]把《常州吟诵三百例》中三十余位吟诵传人的真声作为研究对象,从语音学的研究角度进行分析。除此外,还有秦德祥的《“常州吟诵”三十年》,以及两篇常州吟诵的传承与保护方面的论文。

对其他地区的吟诵研究7篇,有福州、成都、惠州等地。黄晓涛的《福州吟诵调现状及其活态特征与成因分析》[23]对所采录的福州吟诵调进行比较,总结特征并梳理特征成因。

这部分研究可见,吟诵的研究不再仅限于普通话的研究,还延伸到了方言研究,地域性的研究。对于吟诵不同流派的研究也更加深入,对于吟诵代表人物的研究也更加广泛,充分说明了吟诵的相关研究得到了进一步的发展和深化。

四、从高校教育、传承角度研究吟诵

此类文章共19篇。夏明宇[24]介绍了上海大学图书馆阅读推广的古典诗词吟诵大会成功案例,总结了活动经验,以希望吟诵在高校中得到更好的传承。盛杨的“常州吟诵”传习基地从高校教育实践为例,“从组织机制、教学模式、教育活动、师资建设、科学研究等方面概括‘非遗进校园的可行性做法,思考教育实践中存在的问题”[25]。邬志伟[26]以对北师大珠海分校进行问卷调研为切入点,探讨吟诵在高校中的传承和发展问题。姚红彩[27]以河南师范大学新联学院大学生为例子,从吟诵团、开设吟诵课、成立吟诵文化研究中心,开展采录、研究、交流和吟诵师资培训工作,以及创新吟诵传承形成等方面进行论述。从这五年传承角度的研究可见,吟诵在高校中的传承又有了新的发展,新的规模。

五、从吟诵的审美作用、意义角度展开的研究

共21篇。王伟的《论传统吟诵的当代价值》[28]通过论述传统吟诵的概念、价值,探讨了吟诵的传承方式,并呼吁吟诵回归教育体系。刘勇刚的《中华吟诵的艺术魅力》从我国诗乐一体的传统、吟诵对音节韵律的感性体验等入手,肯定了“吟诵是诗教、乐教,寓教于乐,寓教于美”[29],肯定了吟诵的独特魅力。

六、其他类

共19篇。其中,一些论文将吟诵和朗诵、歌唱、歌咏等同,没有明确吟诵的概念。这些文章属于有吟诵之名,无吟诵之实。或者,其中一些论文将吟诵作为一个形容词来修饰其他艺术门类,文章的主题并非吟诵,这些在此不做论述。

七、结语

总体来说,2016年至2020年7月中旬以吟诵为主题的中文论文质量较前五年有提升。可以看出,一是,吟诵的培训力度大大增强,在中小学诗词教育中得到了推广,吟诵教学得到了广大中小学教师的重视和认可。二是,吟诵本体的研究更加深入。吟诵本体的综合研究,出现了越来越多专业的、系统的论述,尤其是现如今大众视野下吟诵的概念还存在不清晰的情况,关于吟诵概念、规则、方法等从本体出发的研究显得迫在眉睫。近五年来还出现了更多关于吟诵不同流派的研究,如唐调、华氏、叶氏吟诵等的研究。同时,近五年来,不仅是普通话吟诵研究得到重视,方言吟诵的研究也蓬勃发展。

除了这些积极的一面,纵观近五年的论文,依然可以发现一些问题:一是,中小学诗词教育中,教师们对吟诵方法、规则的掌握不够深入。从论文中可见,教师们的感性认识多,重在对诗词吟诵教学意义的肯定。他们充分肯定了学习吟诵对于古诗词教育有不可代替的积极意义,认为吟诵是传统文化的精华。但是部分老师不理解什么是真正的吟诵,对于如何吟诵,如何示范,如何把吟诵运用到教学中去,研究甚少,这部分老师更是缺乏操作性的做法。这也表明了,吟诵想要在中小学生中得到有效的推广,必须要做更加系统和深入的师资培训。解决这一问题,笔者认为其根本在于应该让吟诵进入到师范院校的必修课教育中,这样准教师们在自己的大学教育中能够进行系统的学习,规范的掌握。二是,从语音学、音乐学角度对吟诵的研究不够。吟诵是文学、语音学和音乐学的结合,是一门综合艺术。吟诵的依字行腔就是依照语音的高低进行的,吟诵中的声调也是有音高节奏的,它的音乐性无可争议。缺少了从语音学和音乐学的研究,吟诵的研究就显得不那么全面,不那么深刻,吟诵本质的研究也显得比较单一和匮乏。三是,对于吟诵传承的调研不足。借着加强文化自信的东风,我国的优秀传统文化在近些年受到了重视,吟诵的抢救、采录、整理、师资培训以及各个层级的活动也越来越丰富,吟诵的传承方式越来越灵活,但是对于吟诵传承的调研依然不够,导致了反思和总结的匮乏,不利于更好更科学去传承吟诵。我们应该通过调研,总结好的做法,推广好的做法,调整不合时宜的做法,才能够更好地传承、发展吟诵。四是,吟诵的普及工作不够。虽然近几年吟诵在宣传、培训上规模有扩大的趋势,但是对于吟诵的基本概念、方法等依然普及不够,存在不少人对吟诵和朗诵、吟唱分不清的情况,这样不利于吟诵的传承和发展。

注释:

[1]中国社会科学院语言研究所词典编辑室:《现代汉语词典》,商务印书馆,2016年第7版。

[2]徐健顺:《什么是吟诵?》,《光明日报》2014年11月18日。

[3]孔颖达:《毛诗正义》,中华书局,1957年版。

[4]段昌武:《毛诗集解》,台湾商务印书馆,1986年版。

[5]陈琴:《吟诵与小学教育》,《城市国学讲坛》2017年第1期,第275-303页。

[6]刘丽娜:《吟诵在小学古诗教学中应用的行动研究》,东北师范大学, 2019年硕士学位论文。

[7]李登科:《七至九年级古诗词吟诵教学研究》,河北师范大学, 2020年硕士学位论文。

[8]徐亚雄:《古法今用:初中古诗词吟诵教学法探究》,湖南师范大学, 2018年硕士学位论文,第17页。

[9]钱茹:《吟诵的音乐性研究——以常州吟诵为例》,温州大学,2016年硕士学位论文。

[10]张珊:《汉语传统吟诵调的音乐美学问题研究》,西安音乐学院, 2016年硕士学位论文。

[11]赵敏俐:《中华吟诵的抢救、研究与当代传承——国家社会科学基金重大项目“中华吟诵的抢救、整理与研究”阶段性成果报告》,《文学与文化》2016年第2期,第4-16页。

[12]徐建顺:《梦幻曲《春江花月夜》吟诵技巧初探》,《现代语文(教学研究版)》2017年第5期,第4-5页。

[13]李昌集:《古诗文吟诵的历史传统与规则要领》,《江苏师范大学学报(哲学社会科学版)》2017年第1期,第1-14页。

[14]刘靓:《试论魏晋六朝吟诵之风对于中国诗体发展之影响》,《福建师范大学学报(哲学社会科学版)》2017年第2期,第121-129页。

[15]张宁、华锋:《论词的吟诵传统》,《岭南师范学院学报》2018年第1期,第165-172页。

[16]宋振锟:《基于吟诵采录的中华吟诵概念界定——以汉语文学规律为核心》,《名作欣赏》2017年第30期,第28-31页。

[17]朱立侠:《唐文治的吟诵理论》,《中国诗歌研究动态》2016年第2期,第88-96页。

[18]朱光磊:《唐调吟诵的文体腔格与四象理论》,《徐州工程学院学报(社会科学版)》 2018年第2期,第26-34页。

[19]华锋:《论华氏吟诵调及其特点》,《聊城大学学报(社会科学版)》2016年第1期,第14-20页。

[20]杨娜:《华氏吟诵调:吟必有法吟无定法》,《岭南师范学院学报》2018年第5期,第98-103页。

[21]冯蒸、牛倩:《叶嘉莹吟诵理论新探》,《首都师范大学学报(社会科学版)》2018年第6期,第124-133页。

[22]金丽藻:《基于常州吟诵的方言异读研究》,《江苏理工学院学报》2017年第1期,第7-14页。

[23]黄晓涛:《福州吟诵调现状及其活态特征与成因分析》,《中国音乐》2017年第2期,第118-124页。

[24]夏明宇:《诗词吟诵与阅读推广——以上海大学图书馆诗词吟诵展演活动为例》,《图书馆杂志》2018年第3期,第70-74页。

[25]盛杨:《国家级非物质文化遗产“常州吟诵”在地方高校的保护与传承——以常州工程职业技术学院为例》,《江苏理工学院学报》2017年第3期,第35-38页。

[26]邬志伟:《中华优秀传统文化传承与古典诗词吟诵——以珠海高校古典诗词吟诵现状与发展策略为例》,《中共珠海市委党校珠海市行政学院学报》2019年第1期,第73-80页。

[27]姚红彩:《地方高校传承弘扬吟诵文化的途径探究——以河南师范大学新联学院为例》,《兰州教育学院学报》2020年第2期,第57-60页。

[28]王偉:《论传统吟诵的当代价值》,《郑州师范教育》2016年第1期,第79-82页。

[29]刘勇刚:《中华吟诵的艺术魅力》,《中国艺术报》2017年10月13日。