装配式钢筋混凝土部分叠合板的设计及计算方法

2021-03-15赵培莉

□ 赵培莉

1 引言

建筑产业化是未来建筑行业的发展趋势,其核心之一是装配式结构,钢筋混凝土叠合板是装配式结构的组成部分。许多学者已经针对装配式钢筋混凝土结构,在刚度、变形、抗弯、抗剪、破坏形式以及叠合面黏结工作情况等性能方面进行了大量研究[1-3],这些研究表明,装配式钢筋混凝土结构整体性较好,可用于地震设防区[4],充分体现了建筑工业化、设计标准化和施工技术经济性等特征。钢筋混凝土叠合板具有二阶段受力特征,二阶段截面受力存在“受拉区钢筋应力超前”“受压区后浇混凝土应变滞后”的特征。鉴于此,本文提出了新型的钢筋混凝土部分叠合板,研究了单、双向部分叠合板的设计计算方法,以及在正常使用条件下的内力变化,供工程设计参考使用。

2 叠合式受弯构件设计的一般规定

根据《混凝土结构设计规范》(GB 50010—2010)的有关规定[5],结合现有施工技术水平和施工操作的可行性,本文提出了一种新型的部分叠合式钢筋混凝土楼板,属于叠合式受弯构件。

叠合式受弯构件设计包括下列内容:

(1)结构选型、构件尺寸;

(2)构件连接形式;

(3)结构构件截面配筋验算;

(4)结构构件适用性;

设计结构类型的建筑物或构筑物,应使其满足预定的安全性、耐久性、适用性功能要求。

3 装配式钢筋混凝土部分叠合板设计

3.1 单向部分叠合板尺寸参数设计及结构选型

就单向部分叠合板各项尺寸设计参数的取值,以及结构截面形式,本文提出一些设计方法建议,以利在工厂生产本系列产型产品。新型单向部分叠合板,预制底板的设计形式如图1所示。该单向部分叠合板,除在预制底板截面形式上较已有研究的叠合板截面形式不同,还设计了带孔结构。

图1 单向部分叠合板示意图

在现有叠合板的研究[6-7]中,预制底板的截面形式多采用常规的整体实心板、整体空心板,或是槽形、T形。本文提出局部预制全板厚与局部预制部分板厚的组合方式,以及进一步以局部实心与局部空心组合的新形式。比较常规预制底板形式,增加了预制混凝土的施工工作量,提高了工厂生产的机械化,减少了施工现场作业量,从而提高劳动力工效。

3.2 双向部分叠合板尺寸参数设计及结构选型

与单向部分叠合板相似,双向部分叠合板经历预制和叠合两阶段的施工拼接而成。本文提出的新型双向部分叠合板,预制底板的设计形式如图2所示,也设计了带孔结构。

图2 双向部分叠合板示意图

3.3 装配式钢筋混凝土部分叠合板结构构造措施

通过静力加载试验表明,新型部分叠合板结构受力合理,叠合面没有剪切破坏,能够共同工作。鉴于试验结果,本文提出一些单、双向钢筋混凝土部分叠合板结构的构造措施,可供工程设计参考使用。

(1)板的几何尺寸符合设计规范要求。单向板∶长宽比≥3.0,即L∶B≥3.0。L经济取值为4m~6m,B经济取值为2m~3m。工程实施中,L一般取6m,B一般取2.2m。双向板∶长宽比≤2.0,即L∶B≤2.0。

(2)板厚h:如果不考虑开洞措施(实心),叠合板厚度最小值建议取80mm,即h≥80mm。如果考虑开洞措施,叠合板厚度最小值建议采用100mm,即h≥100mm。

(3)预制底板板厚h1与叠合区叠合厚度h2:综合考虑自重、施工荷载、预制底板开洞措施的要求,h1、h2取值建议:当h<100mm时,取h1=50mm,h2=h-50mm;当h≥100时,取h1=h2=h/2。

(4)孔径D:单向钢筋混凝土部分叠合板带孔结构对叠合面受力性能影响较小,可有效减少预制底板的自重。因此,孔洞的直径不宜太小,取值范围可为40mm~50mm。单向板洞口沿长边方向预埋布置,双向板洞口沿短边方向预埋布置。

(5)孔洞细部处理:孔洞圆心间距可取80mm、100mm。孔洞在叠合施工前应必须严密封堵,封堵材料可采用泡沫膨胀剂。

(6)部分叠合长度L1、叠合宽度B1:叠合式构件叠合面的现浇混凝土施工,为叠合构件现浇部分与预制部分的结合,即新旧混凝土的连接。为了避免施工缝的产生以及有利布置板面构造钢筋,部分叠合长度L1、叠合宽度B1取值范围建议如下。

单向板:若单向板两边简支在钢筋混凝土梁边或钢筋混凝土墙边,则部分叠合长度L1不宜小于L/4,即L1≥L/4;若单向板两边简支在砌体墙边,则部分叠合长度L1不宜小于L/7,即L1≥L/7。双向板∶部分叠合长度L1不宜小于B/4,即L1≥B/4;部分叠合宽度B1不宜小于B/4,即B1≥B/4。

(7)叠合面处理:为确保叠合板在叠合后能正常工作,避免叠合面发生剪切破坏,叠合面进行粗糙面拉毛处理,并刷一道1∶1的砂浆。预制底板的带孔结构制作使叠合面形成自然的凹凸面,进一步加强叠合面结合强度。

(8)混凝土强度等级:预制底板制作和叠合现浇混凝土,强度等级取值范围可为C25~C40。

(9)钢筋:鉴于本单、双向部分叠合板结构特征,钢筋直径取值不宜小于8mm,间距取值不宜大于200mm,可采用HRB335、HRBF335、HRB400、HRBF400钢筋。

4 单向部分叠合板结构布置

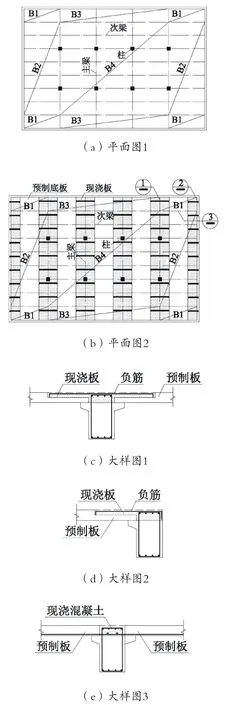

根据单向板结构布置规律,单向钢筋混凝土部分叠合板的水平结构由主梁、次梁、单向板组成,由柱或墙组成竖向支承结构,如图3所示。

单向部分叠合板与梁(叠合梁)连接方式主要有三种,如图3(c)、(d)、(e)所示。边跨叠合板与梁(叠合梁)连接,在叠合区板面负筋根据混凝土结构构造配筋;中间跨叠合板与梁(叠合梁)连接,在叠合区板面分布钢筋根据混凝土结构规范计算确定配筋。预制板底筋至少伸过梁(叠合梁)中心线。

图3 单向部分叠合板结构布置

5 单向部分叠合板内力计算方法

为保证钢筋混凝土部分叠合板结构安全可靠的工作,应对结构控制截面进行结构承载力计算和内力分析。根据单向部分叠合板试验研究,提出下述有关单向部分叠合板内力计算方法的建议,研究其在正常使用条件下的内力变化。

正常使用条件下,单向部分叠合板承受均布荷载作用,且为二阶段受力过程。第一阶段,即预制底板阶段,构件属于简支承载。第二阶段,即双拼叠合连接成型阶段,构件是连续跨承载。两阶段构件的计算简图及弯矩图,如图4(a)、(b)所示。

图4 单向部分叠合板计算简图及弯矩图(均布荷载)

依据施工阶段无须支撑条件下,叠合式受弯构件内力计算公式(H.0.2-1~H.0.2-3)[5],以及结构力学知识,分别计算单向部分叠合板在预制和叠合两阶段的受弯承载力。两个阶段中,预制阶段构件除了承重自重荷载以外,还承受着施工荷载等活荷载,叠合施工阶段自重荷载发生了变化,同时构件承受使用荷载(如表1所示)。

表1 单向部分叠合板弯矩设计值

综上所述,预制阶段,单向钢筋混凝土部分叠合板构件简支承载,双拼叠合后,连续跨承载,受弯承载力发生了变化,形成内力重分布现象。

6 双向部分叠合板内力计算方法及结构布置

实际工程项目运用双向板施工比较普遍,双向板较多采用弹性理论方法计算内力。本文研究的新型双向部分叠合板制作流程与全现浇双向板不同,但叠合成型后设计的受力性能与全现浇双向板近似,其内力计算近似常规双向板采用弹性理论方法。

对于单区格双向部分叠合板而言,通常在四边简支边界条件下,按照构造配置板面负筋。当梁尺寸较大,按四边固定边界条件考虑,固定端有弯矩,按照有关计算确定配筋。计算简图如图5所示。

图5 双向部分叠合板计算简图

多区格双向部分叠合板的内力计算比单区格双向板复杂,可采用近似的计算方法,将多区格双向部分叠合板的内力分析,转化成单区格双向板计算内力。双向钢筋混凝土部分叠合板的水平结构由梁、板组成,竖向支承结构由柱或墙组成,如图6所示。

双向部分叠合板与梁(叠合梁)连接方式主要有两种,如图6(c)、(d)所示。边跨叠合板与梁(叠合梁)连接,在叠合区板面负筋根据混凝土结构构造配筋;中间跨叠合板与梁(叠合梁)连接,在叠合区板面分布钢筋根据混凝土结构规范计算确定配筋。预制板底筋至少伸过梁(叠合梁)中心线。

图6 双向部分叠合板结构布置

正常使用条件下,双向钢筋混凝土部分叠合板承受均布荷载作用,且为二阶段受力过程。第一阶段为预制底板阶段,构件简支承载。第二阶段为双拼叠合连接成型阶段,构件连续跨承载。受力过程与单向部分叠合板相似,先简支后连续,符合内力重分布规律。预制阶段构件除了承重自重荷载以外,还承受着施工荷载等活荷载,叠合施工阶段自重荷载发生了变化,同时构件承受使用荷载。

与单向部分叠合板内力计算方法相似,双向部分叠合板依据施工阶段无须支撑条件下,叠合式受弯构件内力计算公式[6],结合结构力学知识,通过查表获取有关规范取值、系数等,根据结构最不利内力组合,计算弯矩值。

6 结语

装配式单、双向钢筋混凝土部分叠合板制作过程虽为预制和叠合两阶段,设计内容仍主要以《混凝土结构设计规范》(GB 50010—2010)的有关规定为依据[8],力求使部分叠合板构件达到全现浇钢筋混凝土结构等同的使用功能效果。

结合单、双向部分叠合板结构布置方案,以及在预制和叠合两个阶段的计算简图,本文提出了有关单、双向部分叠合板的内力计算方法,结合结构力学知识,进行内力分析。分析表明,新型的单向部分叠合板二阶段受力,先简支后连续,一定程度上缓减了全叠合板的“跨中应力超前”现象,对内力重分布有利,具有在工厂生产本系列产型产品的推广价值,可供工程设计参考使用。实际工程的建造,以双向板居多,双向部分叠合板的设计突出其适用性。