旋律的主题特征发展与音色音响处理

——杨立青《木卡姆印象》音乐分析

2021-03-15唐荣

唐 荣

前 言

《木卡姆印象》是我国著名作曲家、理论家和音乐教育家杨立青(1942—2013)受中华人民共和国文化部委约于2011年10月完成的一部大提琴协奏曲。2012年6月,由张艺指挥中国国家交响乐团首演于国家大剧院(大提琴:陈卫平);同年9月,邵恩指挥中国国家交响乐团在德国柏林纪念中德建交40周年“北京之声音乐会”上国际首演于柏林爱乐音乐厅(大提琴:陈卫平)。杨立青先生写作过很多独奏乐器与交响乐队协奏类型的作品,这是继《乌江恨》(交响叙事曲/琵琶与交响乐队,1986)、《悲歌》(二胡与交响乐队,1991)、《战台风》(古筝与民族管弦乐队协奏曲,1995)、《天山牧羊女》(二胡与交响乐队,1996)、《引子、吟腔与快板》(二胡与交响乐队,1998)与《荒漠暮色》(中胡与交响乐队,1998)等作品创作之后众多“协奏”风格管弦乐系列作品的终结,同时也是杨立青先生卸任上海音乐学院院长之后的力作,成为杨立青先生的“天鹅之歌”。

《木卡姆印象》并不是用大提琴与交响乐队去“模拟”或“再现”新疆木卡姆的音响,而是作曲家根据在短暂采风中对木卡姆浮光疏影般的印象,使用西方交响音乐的创作技法来表现个人对木卡姆的体验与印象感受。在音高旋律选择上,作曲家根据木卡姆音乐中一个吟唱的素材进行重塑与发展,特别是运用独奏大提琴丰富的音色、音响表现力对“中立音”进行处理,同时表现吟唱的风格。

我只在新疆逗留了短短的四五天,留下的仅是些时断时续、浮光掠影的点滴印象……披着历史尘埃的原住民居留地和能歌善舞的维吾尔族民间音乐家的木卡姆音乐表演,却久久地盘桓在我的记忆里,难以忘怀。透过那歌声和乐声,我仿佛深切地感受到了他们热情奔涌、豪放不羁的性格,他们对自己这个民族的往昔历史的凝注与吟唱,他们对未来的遐思和梦想……(1)陈卫平:《狂烈、凝思、永生——杨立青大提琴协奏曲〈木卡姆印象〉》音乐风格与演绎初探》,《音乐艺术》2013年第3期,第150页。

为此,文章以杨立青的大提琴协奏曲《木卡姆印象》为研究对象,以此来阐述作曲家是如何以特定的民族音乐语言与风格为基础,对作品的旋律主题特征进行发展;如何运用西方协奏曲的形式结合配器手法对旋律的音色音响进行处理,既在考量演奏因素的基础上又使独奏大提琴与交响乐队对木卡姆内在之“神”与外在之“态”进行了良好的塑造。

一、《木卡姆印象》主题的特征发展

由于“木卡姆”本身是歌舞音乐,作曲家要在保持特定的民族音乐语言与风格的基础上,使用大提琴与交响乐队协奏曲的形式进行写作,除了妥帖处理好“中立音”以外,更需要以精湛的主题设计、巧妙的材料安排与丰富的音响色彩使整体的结构呈现出高度的逻辑性。

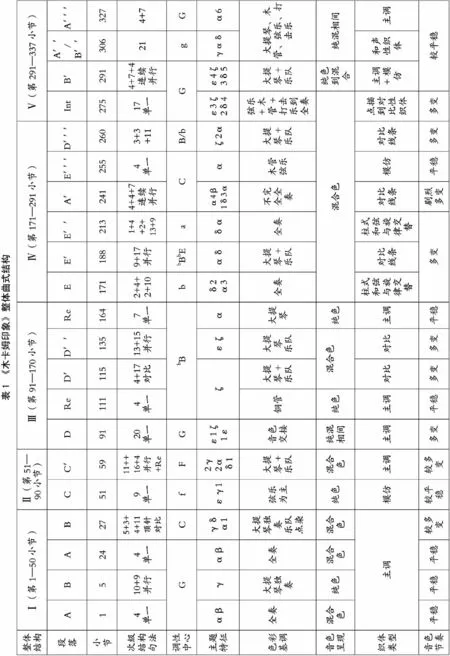

《木卡姆印象》在整体结构上由五个部分组成,虽然作品主题数量众多、速度与节拍变化频繁,但根据主题材料的发展、音响的对比、音型的变化等句逗标志,又可将作品进一步分成21个段落。其中,六种类型的主题特征及其发展贯穿全曲(根据主题特征先后出现的顺序,依次用希腊字母表示,见表1第六行),成为音乐各个阶段的发展依据(见表1)。

本文在对《木卡姆印象》乐谱文本分析的基础上,将作品中主题的特征概括为六种类型。根据它们先后出现的次序,依次称之为α、β、γ、δ、ε、ζ等,它们在音乐进程中如果在外型上发生变化,但拥有相同的特征则在相应的希腊字母后面加上数字序号表示。

(一)有关主题特征α、特征β

这两个主题特征都出现在作品第一部分段落A(第1—5小节)之中(见谱例1)。

特征α出现在作品的一开始,由弦乐加木管以f的力度齐奏出的旋律音调。在旋法上,以上行分解和弦加级进的进行为其主要特征;在节奏上,为抑扬格等分加逆分节奏型。特征β是第2小节低音木管、弦乐、铜管与定音鼓齐奏出纯五度下行跳进的逆分节奏音型,对特征α进行“点缀”呼应。

谱例1 《木卡姆印象》第1—4小节缩谱

(二)有关主题特征γ

特征γ是指段落B(第5—23小节)中独奏大提琴演奏的旋律声部,由并行不等长的两个乐句构成。装饰性倚音、环绕型音型、同音反复与五度下行跳进(拨奏)是特征γ旋律音调的主要特征。第一乐句的骨架音为D、bE、F、G、B,第二句的骨架音是D、G、B、A,这里的骨架音与前一段落第1—4小节的特征α与特征β的旋律音高相一致。特征γ的节奏、节拍较为多变,速度也较为自由,配合独奏大提琴的低吟浅唱,其节奏主要以短-长逆分型的形态为主,在不断反复中,虽然它的节奏形态被保持,但没有一处是完全相同的重复,以此避免了因为重复而带来的单调感(见谱例2)。

谱例2 《木卡姆印象》第5—14小节大提琴声部

(三)有关主题特征δ

主题特征δ是一个和声音型化的织体,主要对旋律声部进行渲染(4)具体分析参见后文“木卡姆旋律中的音色音响处理”。,它在作品中出现次数多,有一定的可识别性,这种处理使音乐中的“次要”因素,也获得了“主题化”的意义。初次出现是在第35—37小节,由弦乐组使用震音奏法演奏柱式和弦的长音,长笛、单簧管、低音单簧管奏出摇荡式和声音型进行同度叠加,每个乐器声部一分为二,由相邻的和弦音在中低音区交替演奏,形成微微波动的音响效果(见谱例3)。

谱例3 《木卡姆印象》第35—36小节

(四)有关主题特征ε、ζ

第三部分均由这两种主题材料发展而来。第91—92小节,由双簧管与长笛交接演奏的一条音型化的旋律由特征ε与特征ζ构成,特征ε为旋律音型的前一半,是一个顺分节奏下行级进的音型;特征ζ为旋律音型的后一半,是一个逆分节奏上行级进的音型。从内部材料组合关系上看,特征ε中下行级进音调和逆分节奏离心环绕音型与特征α具有一定的关联;特征ζ末尾的倚音音型则与特征γ具有一定的联系(见谱例4)。

谱例4 《木卡姆印象》第91—96小节

(五)主题的特征发展

1.特征α1

第40小节,独奏大提琴演奏的旋律在音高、外型与音调上与特征α具有同一性,只是节奏与特征α有所区别(见谱例5)。

谱例5 《木卡姆印象》第39—41小节

2.特征γ1

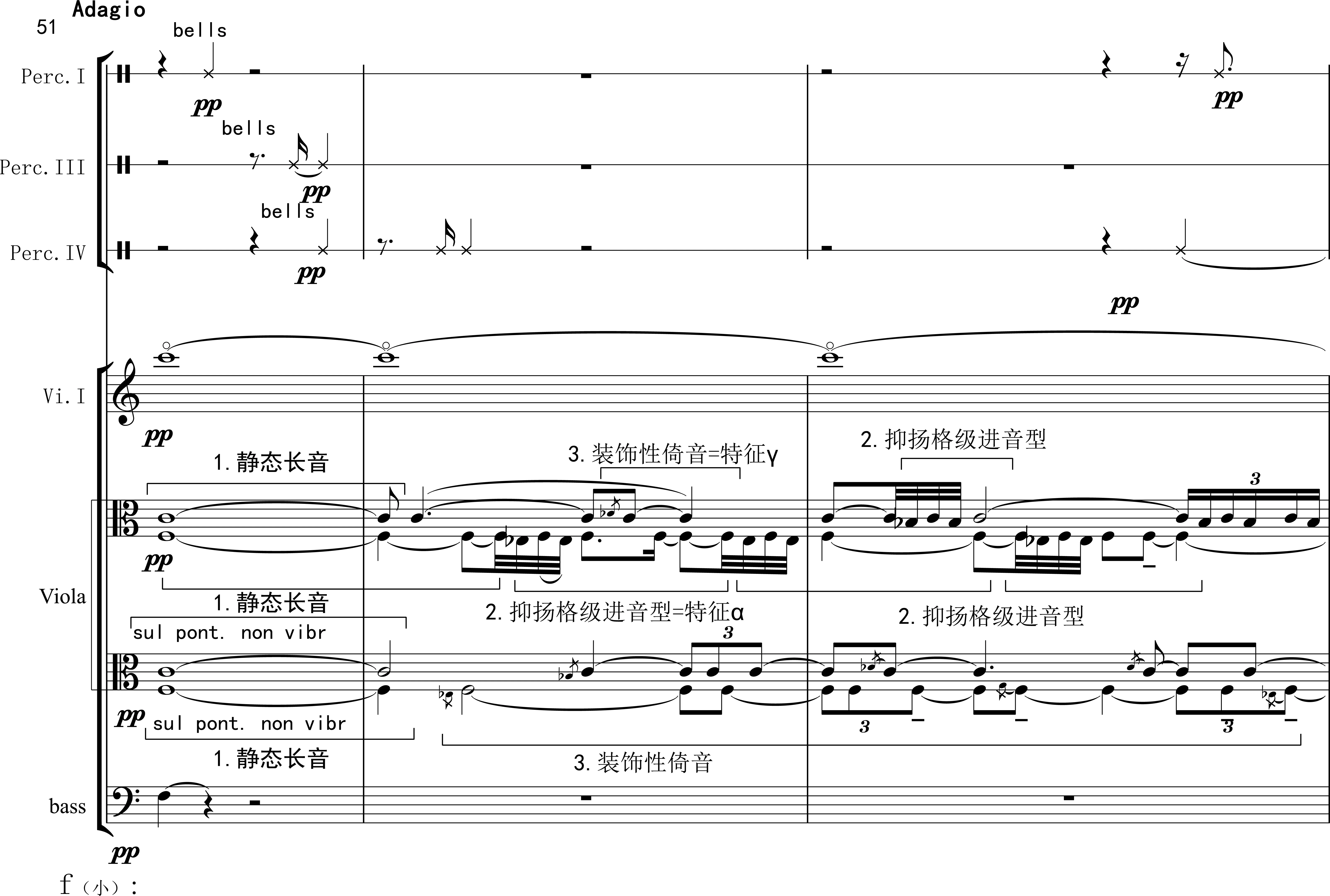

第51—58小节在功能上具有第二部分引子的作用。中高音弦乐组与低音单簧管先后奏出具有模仿关系的旋律,打击乐对其进行“点缀”。这些声部在材料上是特征α与特征γ纵合化的结果,中提琴Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ与第一小提琴Ⅱ,第二小提琴声部在材料上明显与特征γ具有关联。中提琴Ⅱ与第54小节进入的单簧管声部(包括第53小节的中提琴Ⅰ)的旋律特征为短—长抑扬格节奏的环绕音型,实为特征α的变化发展(见谱例6)。

谱例6 《木卡姆印象》第51—56小节

3.特征α2、特征γ2与特征δ1

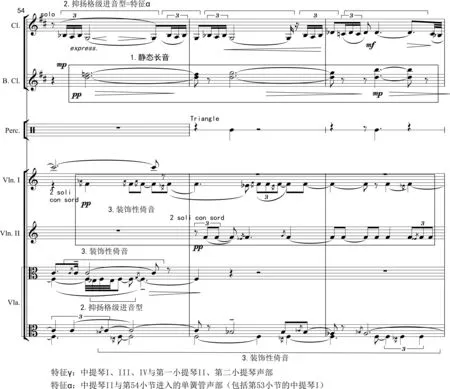

第二部分的段落C′(第59—90小节)在主题的发展上,主要由特征α、特征γ与特征δ发展而成。从第59小节开始,包括独奏大提琴在内,由六个织体层次构成,形成了对比性复调织体。独奏大提琴旋律在材料上为特征γ2,它保持了特征γ短-长逆分型节奏与装饰性倚音、环绕型音型与同音反复音调。大管与中提琴声部同度重叠的上行分解和弦式旋律,在节奏上与特征α的抑扬格等分加逆分节奏型保持一致。第63小节,第一小提琴细分两个声部反复交替演奏和弦音,构成了摇荡式和声音型,中提琴与第二小提琴使用震音奏法与其一起构成了和弦长音,这种织体写法明显与特征δ相关,但这里的和弦为减小七结构。同时,特征α由作为对比声部的英国管奏出,这里变为逆分节奏+离心环绕式音型的反复。特征α在随后的第74—78小节通过运用音色的交接、叠置与声部的模仿等技法由木管组与中高音弦乐组依次或同时奏出(见谱例7)。

谱例7 《木卡姆印象》第59—70小节

4.特征ε1与特征ζ1

从第97小节开始,截取特征ε的首部材料进行了截段式的“加花”或“缩减”处理,并在局部将特征ε与特征ζ融合在一起(见谱例8)。在随后第115—170小节独奏大提琴的旋律均由特征ε与特征ζ及其各种变形发展而成。

谱例8 《木卡姆印象》第97—102小节

5.特征δ2与特征α3

第170—241小节是全曲的高潮段落之一,主要强调的是独奏大提琴与乐队的竞奏抗衡,在材料上主要由特征δ与特征α发展而来。特征δ是由乐队奏出的柱式和弦织体;特征α3由独奏大提琴奏出(见谱例9与谱例10)。

谱例9 《木卡姆印象》第171—174小节

谱例10 《木卡姆印象》第175—178小节

6.特征α4、特征β1与特征δ3

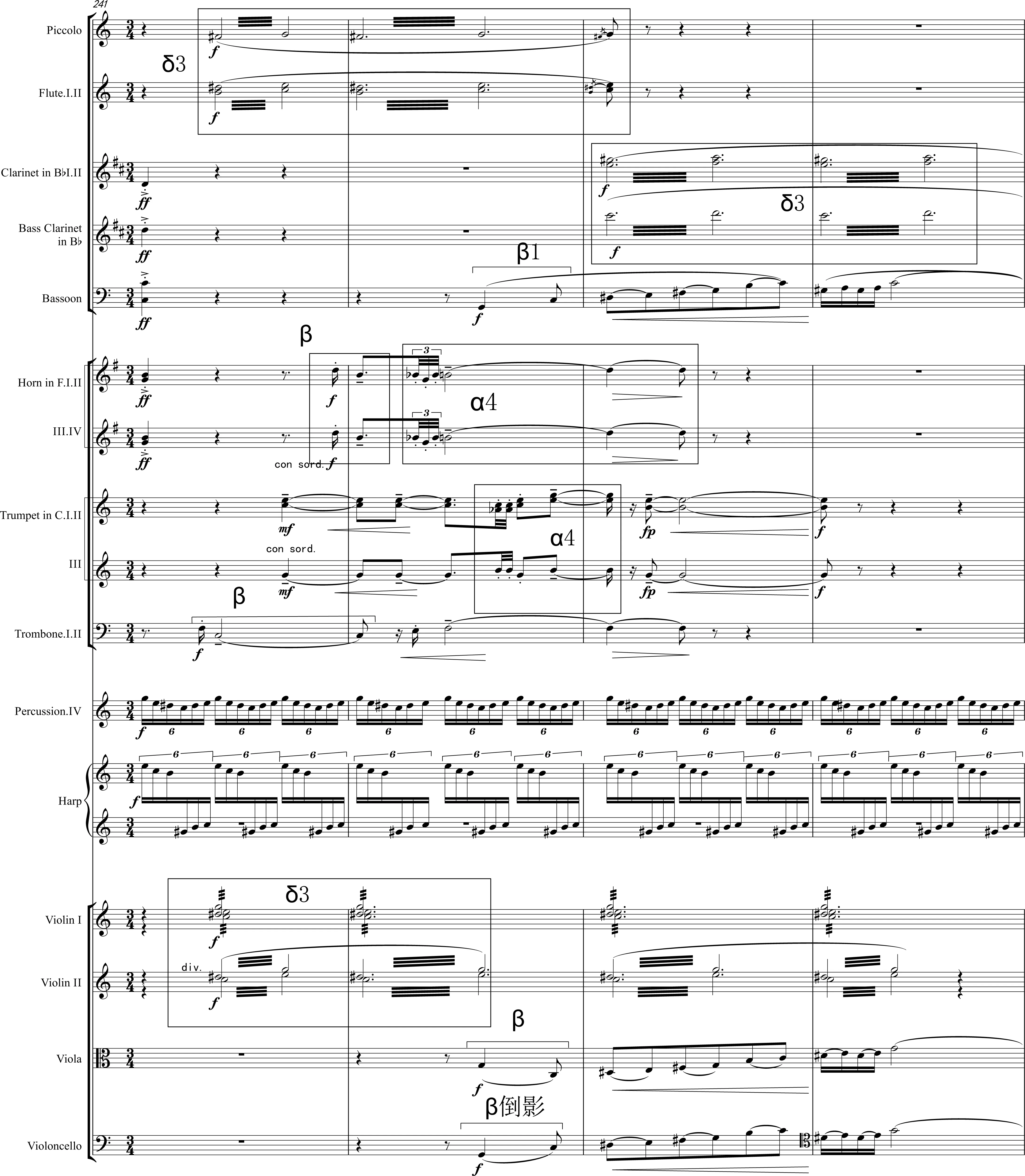

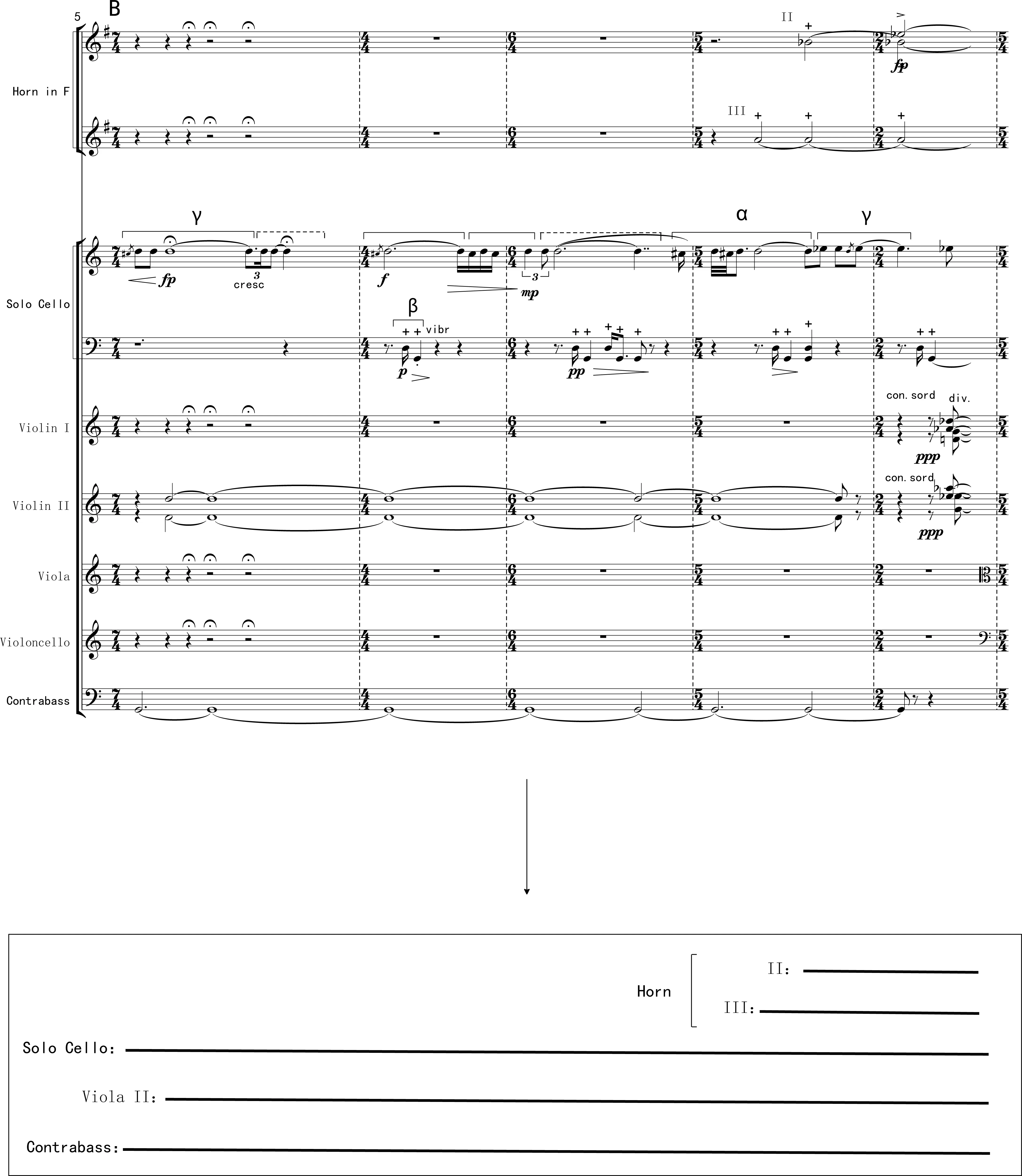

第四部分的段落A′与E′′′(第241—255小节)是综合性的再现,三个主题特征在纵向上先后出现,使该段落在织体结构上构成了异质性对比复调织体,在音响效果上显得较为复杂,把音乐推向了高潮(谱例11)。

谱例11 《木卡姆印象》第241—244小节

第四部分的段落D′′′(第259—275小节)是特征ε与特征ζ的发展,也是第三部分的“减缩”再现。特征ε2由长笛、双簧管与小号八度叠置奏出,它保持特征ε的节奏与旋律形态,但在横向音高关系上以半音级进为主(见谱例12)。

谱例12 《木卡姆印象》第259—261小节

8.特征ε3、特征ζ2与特征δ4

第五部分的前奏(第276—291小节)由打击乐器构成的模仿式复调织体引入,逐步变成全奏形成全曲的最高潮。打击乐声部的节奏音型归纳起来可分为:分解和弦附点顺分型为特征ε;下行三度等分型为特征ε;前十六后八逆分型为特征ζ;第189—190小节与第198—199小节独奏大提琴每个乐句的首部节奏,具有特征α与特征δ的特点。特征δ出现在第285—291小节,弦乐组采用了震音的奏法,由低向高依次模仿进入形成和声音型化的织体。

9.特征ε4、特征ζ3与特征α5

第291—326小节是第一部分的变化再现,独奏大提琴声部再次进入,旋律以静态的长音、装饰性倚音、同音反复与五度下行的空弦拨奏为主。从第312小节末拍开始,特征α5由独奏大提琴声部在低音区奏出,与原型相比它的三连音型时值扩大一倍,旋律进行的方向变为下行。第313小节,特征α5再由单簧管奏出,它既与特征ζ的后半部分相关,也与特征ε具有紧密的关联。

首先,政府在推行新政的同时也应加强对跨境电子商务零售进口商家市场营销行为的正面引导,切实明确购买跨境电子商务零售进口商品的个人作为纳税义务人,保护消费者的合法知情权。

第307小节,特征ε4由弦乐组奏摇荡式和声音型出,相邻的弦乐声部作反向的进行,形成了音高的互相补位造成微微波动的音响效果,并以三小节为一个单位进行反复一直到第318小节。

10.特征α6

第327—337小节是全曲最后一个段落A′′′,特征α先由长笛与单簧管十五度叠置齐奏,在这里它的力度变弱,旋律变为上行分解和弦加二度级进,随后转化成为附点顺分节奏级进音型。从第331小节第二小提琴声部开始形成了五个声部的模仿,最后一起在G大三和弦上结束全曲。

作品在整体结构上由五个部分组成,每个部分虽然都具有相对的独立性,但从主题材料的运用上进行观察每个部分又有一定的关联,如此全曲也具有单乐章套曲的特点。全曲的21个段落分别存在于五个部分中,所以有些段落必然具有“对应重复”(变化再现)的关系,比如:第一部分中的段落A与段落B,在第五部分中变化再现,使全曲在结构上具有三部性的特点;第四部分最后一个段落是第三部分段落D的变化;第四部分的第四个段落是第一部分段落A的变化。从主题特征的分析来看,主题特征δ每次大多伴随着主题特征α而出现,主题特征γ与特征α、特征ε与特征α、特征ζ与特征γ之间都具有一定程度的同一性关系。在作品的21个段落中,相似的段落通过变化重复的手法进行展开,不同的段落通过在保留主题特征不变的基础上进行对比与发展来获得统一,如此,作品在主题特征的作用下获得了整体与局部、表层与背景的有机统一。

二、《木卡姆印象》旋律的音色音响处理

在《木卡姆印象》这部作品中,杨立青之所以选择大提琴作为“主导声部”,因为杨立青通过在新疆的采风,觉得木卡姆歌舞音乐非常丰富,并且结构长大,如果说按照木卡姆的原结构去写作,会碰到很多问题,特别是交响乐队不易处理好木卡姆中的“中立音”。因为在十二平均律中是没有“中立音”的,如此就给交响乐队的演奏带来了很大的困难。要解决“中立音”的问题,那要看所演奏乐曲的性质,如果“中立音”是所演奏乐曲的主要特点,在演奏中失去“中立音”将会有损音乐的风格,那么就可以在保持“中立音”的基础上,在管弦乐配器法上进行调整,使用特定的乐器(大提琴)来演奏“中立音”,不让“中立音”出现在其它无法演奏的乐器上(交响乐队),以此来保持“中立音”的特色与音乐的风格。所以,选择弦乐类独奏乐器对于“中立音”的处理可能会灵活一些,再加上杨立青听了“十二木卡姆”的录音,从中选了一个用新疆弹拨乐器伴奏的吟唱素材,感觉这件乐器与大提琴的音区比较接近,所以就选用了大提琴。

在《木卡姆印象》中,大部分段落的织体类型均是使用主调性写法,在各个段落内部通过选用不同音色的“叠置”“交织”与“穿插”,赋予旋律线条丰富的“韵味”、织体层次鲜明的“色差”,使旋律线条在横向的发展过程中产生浓郁的色彩变化。

(一)旋律进行中木卡姆“韵味”的保持

木卡姆音乐的乐队编制、旋法、节奏、调式音阶等有其自身的程式,木卡姆音调多采用Do、Re、Mi、Sol四个音作为调式的中心音。在木卡姆调式音阶中,中立音、微分音及其本位音级同时在调式中出现是其重要的特征,这些也是中西音乐文化在新疆交汇所形成的最高产物。

从第5小节开始,独奏大提琴声部进入,它的旋律骨架音分别为:D、bE、F与D、G、B、A。在旋法上,作曲家并没有刻意强调中立音的级进进行所形成的特征音程。同名变化半音出现在第Ⅱ、Ⅳ、Ⅵ、Ⅶ级,变化音级与本位自然音级很少在横向先后使用,而是强调以上述骨架音为中心所进行的小二度装饰性倚音或滑奏。还有升高的Ⅴ级与降低的Ⅵ级两个在理论上“等音”的混用,如在第11小节先是bE音,随后又记谱为#D,虽然两音是理论上的“等音”,但在大提琴实际演奏中音高会有一定的“偏差”,同时为了避免随后上行小二度的倚音出现“同名半音”,因此在记谱上记为#D音。

大提琴在演奏旋律的同时还插入了在大提琴Ⅱ、Ⅲ弦上的空五度拨奏,这个拨奏既是模仿新疆木卡姆音乐中用于伴奏的弹拨乐器,又在材料上来源于主题特征β。旋律的音调基本可以节奏上“短—长”的逆分节奏型进行划分,但与传统的乐汇或动机不同的是这里并没有对节拍重音的刻意强调,这个音调在不断地变化重复过程中除了保持“短-长”的逆分节奏型特征不变,鲜有完全相同的重复,这种处理既加深音调在音乐进程中的深刻印象,也避免了听觉审美上的单调乏味感。

从上述对第5—23小节段落B的旋律分析中,可以窥探出在整部作品中大提琴旋律声部写作的一些特点:第一,每个段落中的每个乐句、乐节或截段进入时在旋律的起奏音之前都会加入一个或多个装饰性的倚音,并且配合滑奏的运用,使音高在衔接上更加自然与富于韵味,更能够突出起奏音的“爆发点”;第二,在旋律音高稳态持续的过程中加入揉弦手法或同音反复音型,配合力度的渐强、渐弱的处理形成音响上的微微波动;第三,运用滑音奏法,如第8小节与18—19小节,这是作曲家有意识地借鉴了我国民族乐器由“抹弦”而产生的滑音效果,这种奏法并不需要将相邻的两个半音区分开,因此它既比级进滑奏容易演奏,也可增加音乐的“韵味”,进而形成效果独特的音响;第四,在每个乐句、乐节或截段的末尾加入下行二度的极进作为音高持续之后音响的“衰减”部分,并且常常配合力度的渐弱,有的部分虽然没有在乐谱上写出下行二度极进的音高,但需要演奏者根据对作品的理解进行“二度创作”,在末尾配合力度的渐弱进行揉弦或者下行滑音奏法来收束;第五,在旋律材料发展上,独奏大提琴音色主要与特征α、特征β与特征γ相关(见谱例2)。

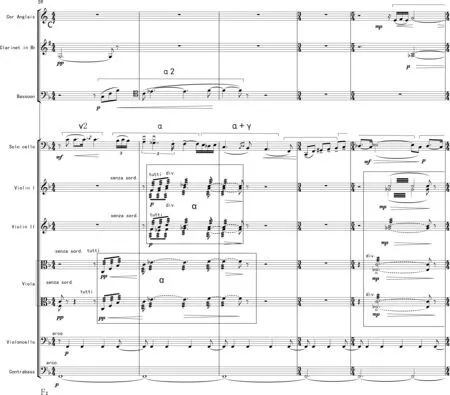

(二)音色的对比与强调

作品的段落E(第171—188小节)是一个高潮性的段落,通过独奏大提琴与管弦乐队音色的对比与交替形成线条色彩上的变化。第171小节所有声部强奏出一个和弦,弦乐组使用震音奏法,铜管与木管组一起重叠,并作渐强处理,这是属于节奏性的强调。乐队的各个声部均为f的力度,在音域—音区的安排上,低声部给予八度有力地支持,乐队的中音区以密集的形式进行排列,并以声部的重叠进行强化,音响效果坚实、饱满,更具深沉感,在第172小节强拍统一强收。独奏大提琴声部紧随其后进入,演奏十六分音符等分节奏上、下行级进为主的华彩音型。在这个段落中,乐队演奏和声音型化织体实为特征δ,而大提琴声部的旋律则为特征γ的变化发展。两者之间形成了鲜明的音色对比变化,并且连续变化重复了六次,同时也伴随着节拍的变化:2/8与6/8、3/8与6/8、3/8与6/8、2/8与6/8、9/8与2/4,直至第188小节强拍强位上以强力度统一收束(见谱例9)。

(三)音色的重叠与渲染

第36—39小节乐队与独奏大提琴声部同时进入,大提琴旋律由主题特征γ构成,考虑到大提琴起奏的灵敏度,四支使用闭塞音奏法的圆号与竖琴声部在同一发音点强奏八分音符的柱式和弦给予大提琴强调。弦乐组在中低音区使用震音奏法以sfp的力度分部演奏一个减七和弦,这是主题特征ε;长笛、单簧管与低音单簧管对这个和弦的音高进行了同度叠置,但在力度处理上变为pp;三支加弱音器的小号演奏顺分节奏环绕音型的派生对比旋律,这个旋律的音调也与主题相关(见谱例3)。

从第59小节开始,独奏大提琴的旋律由特征α与γ构成,而管乐与弦乐声部在材料上来源于特征α的变化发展,如此就使纵横向的材料关系具有紧密的联系。低音提琴、大提琴演奏的长音具有踏板音的功能;三角铁与低音提琴同时进入,三角铁的衰减时间虽然偏短,但起震效果较大提琴敏捷,两种音色的结合可获得较好的音响效果。在此基础上,大管以p的力度演奏上行分解和弦式旋律,加弱音器的中提琴分部演奏的震音对其进行了同度重叠。各声部间音响强度不同的处理,使得织体的层次感得以强化,色彩更加细腻。两拍之后,加弱音器分部的第一、二小提琴演奏震音和声背景进行了局部的重叠;随后,三支加弱音器的小号重叠进入来强调小提琴声部和声色调上的变化;第63小节,英国管再次进行叠加,弦乐组的和声音型化织体特征δ再次出现。从第67小节开始,以第一小提琴声部演奏的音型为骨架,长笛、单簧管与大管作为附加声部给予强调;第68小节,双簧管、英国管、小号与打击乐声部形成混合音色在强拍重叠进入。在这个段落中,作曲家不断地运用相异的音色进行重叠,每一次重叠声部的进入,也会伴随着力度的增长:pp-p-mp,这种色彩性强调手法,不仅可以对音响的色彩进行渲染,也可对和声色彩进行强调(见谱例7)。

(四)音色的“偷换”

第5—23小节,独奏大提琴的旋律由特征α、β与γ构成。在音色处理上,以独奏大提琴的旋律线条为基本色调,不断换用各类乐器对其进行“染色”,不同的乐器在音色、音响与织体形态上的差异,使旋律线条的色彩产生丰富的变化:第5—8小节,第二小提琴与低音提琴使用泛音奏法,重叠独奏大提琴声部的G、D两音,显得空旷而寂寥;第8小节第2拍,第三圆号使用阻塞音奏法重叠D音进入,随后第4拍第二圆号使用阻塞音奏法重叠bE音进入并一起持续到第10小节。从第10小节第2拍开始,大提琴两个声部先后进入的长音来自于独奏大提琴第2拍的倚音,并且竖琴使用泛音奏法对其进行重叠;第12小节,长笛与单簧管演奏派生对比的旋律线条,配合竖琴上下翻腾的滑奏,使这个部分的整体音色显得清晰而透明(见谱例13)。

谱例13 《木卡姆印象》第5—11小节

(五)音色的“转调”

第91—111小节旋律以音型化的写法为主,主要运用特征ε与特征ζ进行发展。旋律线条从一种音色不断地向另一种音色转换,相邻结构环节的尾、首部分相互叠置,使音色—音响的过渡较为自然平顺。旋律线条在不同色彩的器乐声部以不同方式进行交替、转接、重叠与穿插,构成了旋律线条在横向上色彩的变化展开,并且这种音色的“转调”既形成了色彩上的对比也与段落内部乐句、乐节与动机的划分相一致,很好地刻画了“木卡姆舞曲”热烈、夸张的情绪。

双簧管奏出附点节奏以下行级进加环绕音型为特征的旋律线条,长笛随后奏出前十六后八逆分节奏上行级进的旋律线条进行呼应。英国管在双簧管的下方以中弱的力度,演奏一个附加同质性平行声部。打击乐组与竖琴演奏切分节奏、前八后十六顺分的固定节奏型。低音弦乐是长音加拨奏,第二小提琴与中提琴演奏切分节奏的和弦式长音织体,不协和小二度的音响效果使音型化的和声背景与打击乐音型相融合。随后,旋律音型音色的交替应答以两小节为一个单位进行,也与乐句结构的划分相吻合。

第95小节,弦乐组同样运用交替应答的方式演奏主题旋律,长笛与单簧管进行了叠加。大管、大提琴与低音提琴演奏分解和弦固定节奏音型,第二小提琴声部与中提琴声部的和弦连接变为小大七和弦与小七和弦的序进。从第102小节开始旋律变成细碎短小的音型由木管组交接演奏,这里作曲家使用了音色转调的手法,体现了音色变化的韵律性:双簧管Ⅰ+大管(5度)—长笛Ⅰ+单簧管Ⅰ(8度)—双簧管(第104小节第一拍8度短暂交接)—长笛+英国管—单簧管(第104小节第四拍8度短暂交接)—短笛+长笛+英国管+单簧管(8+8度)—双簧管—短笛+长笛+英国管+单簧管(8+8度)。从107小节开始,采用音色叠加的手法,中提琴、第二小提琴、第二打击乐声部、大提琴、第一小提琴先后进入,与整个木管声部齐奏出等分节奏的下行级进旋律,在定音鼓滚奏的背景下,铜管组强奏出柱式和弦的点状织体,由于强调点的周期与节拍重音周期互相错位的处理,致使节奏性的强调打破了正常节拍的韵律,而使节奏的变化富有一定的趣味。在这个段落中,木管组与弦乐组在音型的音高与节奏上总体保持大致的共同特征,在总体的音响效果上也形成了“互补”(见谱例4与谱例8)。

第259—275小节旋律线条由长笛、双簧管、英国管、单簧管与小号齐奏,在随后旋律横向的进行中,使用音色转调的手法:长号+大号+低音单簧管+大提琴—大管+长号,并以三小节为一个单位反复,每组乐器通过持续长音形成过渡的媒介,音色的变化精微细腻。第261小节,打击乐组再次叠加,这里使用线条音型化写法,通过声部的叠加使密度增大、音响变浓,作立体化的扩展。再从整体观察,该部分又具有异质性对比复调写法的特征(见谱例12)。

通过上述对主题特征发展与音色音响两个方面的分析可以发现,一方面,在音色的配置上,特征α、β与γ多出现在独奏大提琴声部,作品的横向旋律均由这三个主题特征所衍展派生,它们在形态上都具有抑扬格的特点,并且整体呈现出“短强起奏—长音持续—渐弱收束”的发展过程,这是由于作曲家将主题特征的设计与旋律腔韵的表现进行了融合。另一方面,特征δ、特征ε与特征ζ则多以乐队音色为载体,通过运用音色的对比与强调、重叠与渲染、偷换与转调等手法围绕着对独奏大提琴旋律的“修饰”进行呈现。因此,作品的主题特征与音色音响之间是相互依存、彼此融合的关系。

结 语

《木卡姆印象》作为一部创作型作品,作曲家杨立青并没有拘泥于木卡姆本身固有的旋律、结构等基本范式,而是通过对木卡姆中核心音调、旋律音阶与节奏模式的提取,在保持木卡姆音乐风格特征的基础上进行了新的音乐语言、结构等音乐要素的组织与创造。

第一,木卡姆虽然原本作为一种歌舞性的音乐,但作曲家在《木卡姆印象》中赋予核心音调的逻辑性、连贯性与统一性,在音乐的发展过程中将主题旋律的特征进行发展性变奏。虽然在乐谱文本上各主题在形态上具有对比的关系,但它们在主题特征上却是统一的,进而使作品能有效地产生连贯性。

第二,作品在乐队编制上并没有“照搬”木卡姆的常用民族乐器,而是使用了西方交响乐队的乐队编制与独奏大提琴。跟作曲家其他为某一件民族独奏乐器与交响乐队而作的作品相比,在乐器的音高律制、音色的融合与音量的平衡等方面相对较为统一,虽然对上述问题不用刻意解决,但势必要在其他方面进行拓展,那就是运用独奏大提琴来表现木卡姆的“中立音”,赋予旋律以韵味,而尽量避免“中立音”出现在交响乐队声部。同时,作曲家通过对交响乐队配器手法的运用,注重对独奏大提琴声部线条性因素在横向色彩上的展开变化,使音乐在横向发展中既有丰富的层次感,又有色彩上浓淡的变化。

第三,作为中低音弦乐器的大提琴,其音色优美浑厚,演奏技法丰富,较适合演奏微分音、滑音及各类装饰性变音,作品总谱上虽然并没有明确标记出诸如:升高1/4的中立音、降低1/4的中立音、向上或向下波动、微升或微降等木卡姆调式音阶中常用的变化音级。但在实际演奏中,则需要演奏家通过对调式中心音的环绕音型、装饰性倚音、滑奏与颤音进行细致、妥帖的演奏处理,来表现木卡姆的旋律形态中的中立音、微分音与本位音级,进而在音乐效果上表现出木卡姆音乐的韵味与特性。因为杨立青先生并没有刻意去表现木卡姆音乐的本身,而是通过脑海中对木卡姆音乐的记忆、加工与重塑,来表现自己内心深处对木卡姆音乐点滴印象的理解,运用独奏大提琴来表现木卡姆内在之“神”,配合交响乐队对木卡姆外在之“态”进行了妥帖的结合,以此来推动了音乐体裁、形式、题材与创作技法的互鉴融合与创新。