“既和且平,依我磬声”

——山东出土东周时期编磬述论

2021-03-15温增源

温增源

(山东省文联“山东省文艺创作研究院”,山东 济南 250002)

春秋战国以前,石磬在山东仅有零星出现,如青州苏埠屯、滕州前掌大、济南大辛庄等墓地出土的商磬,以及青岛胶县张家庄西周磬。这些早期石磬由于都是单个发现,不成编,所以一般通称为“特磬”。到了东周时期,这种身负华夏文明深厚内涵的礼乐重器,便如雨后春笋般出现在山东各地。它们多属成编成套,音列准确,形制规范,制作精美。可以想象,这些编磬在当时乐队中配合编钟,已经承担起主奏骨干音和部分旋律的重要作用。

一、东周编磬发现概况

1.长清仙人台6号墓春秋编磬(10件)

1995年3至6月间出土于距济南市长清区五峰山乡北黄崖村1千米处的仙人台邿国墓地。仙人台遗址位于南大沙河上游的北岸。1995年3月至5月,山东大学考古专业对遗址进行了发掘,发掘面积近700平方米。除岳石文化和周代、汉代等不同时期的遗存外,发掘最大的收获是发现了一处保存较为完好的周代墓地。墓地现存有6座墓葬,为单人长方形土坑竖穴式,墓底均有腰坑,坑内殉犬。墓向东西向。葬俗流行独木棺,且内铺散朱砂。随葬品丰富,共出土青铜器、玉石器、骨角器和陶器等各类文物300余件(组)。青铜器中仅礼、乐器数量就达110件,且器形硕大,铸造精美,还有7件铸有铭文。根据随葬品的时代特征和铭文,并参考相关文献,推断这是一处西周晚期至春秋时期的邿国贵族墓地,其中出土有10件编磬的6号墓为邿国国君之墓。该墓同出编纽钟一套9件,编甬钟一套11件。10件编磬中,除第三件(M6:33)中部断裂外,余均完好,但有程度不同的水溶蚀现象。编磬材质为青灰色石灰岩,形制规范,磬底浅弧近平。(附录图1)两面倨孔大小不一,为单面钻透。根据墓葬材料分析,该6号墓年代为春秋早期偏晚(约公元前650年)。

2.长清仙人台5号墓春秋编磬(14件)

1995年3至6月间出土于长清仙人台邿国墓地5号墓。[1]同出乐器有编纽钟一套9件。根据墓中文物判断,其年代在春秋中晚期(约公元前570~560年)。14件编磬多以石灰岩精工磨制而成,杂以别种石质。其中第11号磬(M5:13)呈墨黑色,余为青灰色或灰白色。编磬造型规范,磬底浅弧近平,鼓下角除10号磬(M5:36)外,均呈弧形上收。两面倨孔大小不一,为单面钻透。(附录图2)

3.莒南花园村2号墓春秋编磬(12件)

1975年山东省博物馆在莒南县大店镇花园村发掘了两座春秋墓葬。编磬出土于其中的2号墓。该墓位于花园村北的台地上,紧邻蝎子山北麓。为边长10米的方形竖穴木椁墓,一棺一椁,有殉人10个,殉马4匹,殉狗1只。因该墓早年被盗,剩存器物90件。其中礼乐器除12件编磬外,还有编镈1件,编纽钟9件(自铭为“游钟”)。该墓规格至少为大夫级别。时代为春秋中晚期。[2]12件编磬保存状况较差,大多残碎,可复原5件。石灰岩质,形制相同,大小相次,最大的底边长58厘米,最小的32厘米。

4.沂水刘家店子春秋编磬(件数不详,完整者1件)

1977年冬出土于沂水县院东头乡刘家店子。同出乐器有编镈、甬钟、纽钟(自铭为“铃钟”)。编磬大多破碎,能够复原的仅1件。石灰岩质,青灰色,形制规范。[3]

5.临淄于家庄春秋编磬(12件)

1965年山东省文化局临淄文物工作队,对临淄齐故城进行了勘探发掘,在一座春秋时期的中型墓中出土了这组编磬。[4](P157)12件编磬大部完好,仅第3、4号磬断裂,其余个别因地下水长期浸蚀而成灰白色,或略有磕缺。编磬形制相同,大小接续,是为一组。磬体用石灰岩制成,表面磨制光滑,边缘齐整,倨句明晰,股、鼓分明。现藏山东省博物馆。

6.滕州庄里西春秋编磬(13件)

1978出土于滕州姜屯镇庄里西村一滕国墓葬。1982年冬,当地窑厂在取土时从与该墓相距仅50米的另一墓葬中挖出编镈一组4件,编纽钟一组9件,及其他铜、玉器若干。13件编磬中,除2件断裂或残损外,余11件均保存完好,个别磬面有水溶蚀现象。编磬用青黑色石灰岩精工磨制而成,造型一致,大小相次,是为一组。现藏滕州市博物馆。[5](P150)(附录图3)

7.临淄郎家庄1号墓东周编磬(3件)

1971年12月出土于临淄区郎家庄1号东周殉人墓6号陪葬坑。[6]编磬为青石质,保存状况很差,2件已残,仅存1件也不甚完整。值得注意的是发现编磬的6号陪葬坑,坑内一椁一棺盛殓的是一20岁左右的年轻女性。坑内随葬品除3件石磬外,尚有彩绘乐舞俑一组,及水晶珠、滑石璧、水晶环、紫晶珠、玉雕环、陶鼎、陶豆、陶壶及铜车马器等。这样的陪葬坑共有17个,井然有序地埋葬在主人椁室的周围,随葬品的大同小异和人骨架的特定姿态,尤其经科学鉴定证明她们都是20—30岁左右的青年女性,表明她们生前或许就是供墓主人驱使享乐的乐舞奴隶。随葬的石磬和乐舞彩陶俑当是其身份的象征。

8.临淄淄河店2号墓战国编磬(24件)

1990年出土于临淄区永流乡商王村战国墓地2号墓。[7]该墓地位于淄博市临淄区齐陵镇淄河店村南,西北距临淄齐国故城约7.5公里,与全国重点文物保护单位“田齐王陵”相邻,西侧为齐国历史上有名的牛山,南有康山、火石山,北为胶济铁路。在发掘的四座战国墓中,该2号墓不仅墓室后有大型殉马坑,而且墓室内还随葬了20余辆独辀马车,因而被评为1990年全国考古十大新发现之一。根据墓中随葬铜器铭文及相关器物形制风格同组合状况等判断,墓主人为战国早期一位名为“国楚”的卿大夫。24件编磬出土于该墓室内东北角,同出乐器有编镈一套8件,编甬钟一套16件。另在椁室内发现经火焚及大石块砸压变形的编纽钟一套10件。24件编磬根据出土情况可知应分成3组,每组8件。其中有两组因跌落入殉葬坑内发生大量残损,另一组因入土时叠放整齐且严密捆扎而保存相对较好,但仍有很多残断现象。各组编磬均大小相次,造型规范,磨制较精。现存山东省文物考古研究所临淄工作队。(附录图4)

9.诸城公孙朝子战国编磬(13件仅存2件)

1970年春出土于诸城市臧家庄(现名龙宿村)一战国墓陪葬坑。[8]同出乐器有编镈一套4件,编纽钟一套9件。镈、钟均有“公孙朝子”之铭,显示随葬器物为春秋晚期或战国早期一名为“朝子”的莒国诸侯之孙所有。13件编磬除9号和11号完好外,其他11件已完全损毁。石灰岩质,外部呈土黄色,造型规范,磨制精细。现藏诸城市博物馆。(附录图5)

10.临淄大夫观战国编磬(16件)

1979年出土于临淄大夫观村西。[9](P158)16件分为两组,每组8件。皆为石灰岩磨制,青灰色。甲组8件藏山东省文物考古研究所,保存完好。乙组8件藏临淄齐国故城遗址博物馆,保存基本完好,仅第4件断裂。(附录图6)

11.阳信西北村战国编磬(13件)

1988年10月出土于阳信县城关西北村一战国早期墓葬的器物陪葬坑。[10]同出乐器有编镈一组5件,编钮钟一套9件。另有铜、陶礼容器一批。13件编磬均由青灰色石灰岩精工磨制,出土时状态良好,除第3件磬中部断裂,少数磬侧边略有磕缺外,其余均棱角分明,几无磨损,且形体较大,在迄今出土先秦编磬中所罕见。(附录图7)

12.滕州薛国故城战国编磬(7件)

1985年11月出土于滕州官桥镇狄庄南、古薛国故城东墙外的战国墓地117号墓。[11](P165)该墓为甲字形大墓,土坑竖穴木椁,两椁一棺,有头箱,7件编磬即放置于头箱内。同出器物有陶豆、铜戈、铜樽、铜带钩、铜镞、玉饰等34件。7件编磬保存良好。石灰岩质,造型规范,大小相次,磨制较精细,各磬体均通体磨光,个别留有磨制擦痕,倨孔单钻,一面钻孔光洁,一面为敲凿,留有凿琢痕迹。现存山东省文物考古研究所。(附录图8)

13.临淄石佛堂战国编磬(8件)

出土于临淄齐都镇石佛堂村。[12](P165)该村位于齐国故城大城内,历史悠久,原名桃花村,至北魏兴建石佛,留存至今。后改称石佛堂村。8件战国编磬为青灰色石灰岩质,保存很好,边缘几无磨蚀。编磬形制规范,色泽一致,打磨精细,制作工艺较高。现存临淄齐国故城遗址博物馆。

14.章丘女郎山战国编磬(8件)

1990年6月出土于章丘区秀惠镇女郎山战国中早期大墓。[13](P115-149)同出乐器有铜编镈一套5件,铜编纽钟一套7件、陶埙1件。该墓椁室及棺内共出土陶、铜礼乐器、兵器、车马器等共计300余件。尤其1号陪葬墓内,除出土有成组的陶、铜礼乐器外,还特意随葬了26件精美的彩绘乐舞陶佣。8件编磬出土于墓内二层台上,分两部分放置,其中位于二层台西北角上的编磬,因填土曾遭破坏,残损严重,仅存1件。而东北角出土的一组7件编磬,因出土时有规律地摆放于一个长1.16米,宽0.9米的彩绘木质磬匣内,未受损坏,较为完整。根据该墓形制,以及随葬器物特征,判断该墓年代应为战国中期偏早阶段。另据明清《章丘县志》引“三齐记”所载,该墓主人极有可能是当时齐国的大将军匡章。(附录图9)

15.郯城战国陶编磬(13件)

1989年2月出土于郯城县第二中学战国墓地1号墓。[14]该墓地共清理墓葬3座,1号墓位于学校操场北侧,为土坑竖穴墓,棺椁情况不明,仅见板灰混迹。随葬品较丰富,其中编纽钟8件,置于墓南部,部分压在墓主人骨架之上;陶编磬13件,分别放置在墓室中部和西部,这两个位置还有铜锛、铜凿和铜饰件等;西北角有一些兽骨;陶器多在东北部,计有列鼎6、豆12、鬲6、瓮9,偏东处还放置一铜鼎。根据出土器物及钟磬乐悬摆放位置可知,钟、磬分置于西、南两面,当时称为“判悬”,墓主应属没落的卿大夫级别。13件陶磬为泥质灰陶,烧造火候较低,估计为随葬明器。出土时虽形制大部完整,但朽蚀严重。(附录图10)

16.临淄韶院“乐堂”战国磬(2件)

出土于临淄齐国故城廓城内宫城东侧“韶院”村。[15]据1920年修纂的《临淄县志》记载,清朝嘉庆年间,这里曾出土一块刻有“孔子闻韶处”的石碑,后又相继出土刻有“乐堂”铭文的石磬数块(附录图11)。可知此地正是《论语·述而》所言“孔子在齐,闻韶三月,不知肉味”这个著名史迹发生的地方,也即齐国宫廷乐师们演习韶乐的“乐堂”之所。该磬为青黑色石灰岩制作,倨句角度偏小,磬底弧曲不大,磬体较厚,形制大体呈“股二鼓三”比例,股博较宽,略大于“一”。磬背(股上边)刻有篆铭“乐堂”二字(附录图12)。相传同地相继出土数件,但只见到两件,现存临淄齐国故城遗址博物馆。

17.战国铜磬(1件)

1951年胶东文物管理委员会征集于社会民间。[16](P164)青铜铸成,形制规范,基本符合《考工记·磬氏》所载股博为一,股二鼓三,倨句“一矩有半”即135°的比例范度。另外,该铜磬鼓下角为半圆弧形,与长清仙人台5号春秋墓编磬一致。现藏山东省博物馆。(附录图13)

18.即墨故城琉璃磬(残1件)

青岛即墨故城出土。[17](P168)自倨句处残断,仅存二分之一。质地为罕见的湖蓝色琉璃料,半透明。现藏青岛市博物馆。

19.滕州庄里西残编磬(4件,非一套)

四件磬相继征集于滕州姜屯镇庄里西村,非同时出土。[18](P173)其一保存完好,灰白色。其二存大半,自鼓部中间起,残三分之一,有溶蚀,灰色。其三大部完好,仅股下角残缺,青黑色。其四大部缺失,仅存股部一块,青黑色。现存滕州市博物馆。

20.临淄商王村编磬(16件)

1992年出土于淄博市临淄区永流乡商王村2号战国晚期墓。[19]出土时编磬位于墓室东部,同出编钟14件。该墓为一室一椁,计有陶器、铜器、玉器、石器、铁器、银器、玉器、漆器及骨器等216件。16件石磬保存完整,磨制精细,造型规范,形制相近,大小相次,个别磬体留有磨挫擦痕。编磬形态呈倨句状,股鼓分明,底边微弧。倨孔单钻,一面倨孔光洁,一面为敲凿。16件编磬分甲乙两组,每组8件,分别收藏于淄博市博物馆和临淄齐故城遗址博物馆。

附案:章丘洛庄汉墓14号陪葬坑编磬6套,共计107件如此大批量编磬出土于同一个陪葬坑中,且大多数保存较好,这在中国考古史上是绝无仅有的,对起步较晚的中国音乐考古事业而言,更是具有十分重要的意义。这6套编磬的其中4套,可在不同的调高上构成完整的七声音阶,音域达二个八度以上,这在以往所见春秋和战国编磬中是前所未有的。耳测其中第三套编磬(20件),在两个八度内构成完整的正声音阶,即宫、商、角、清角、徵、羽、变宫。耳测第四套编磬(20件),其音高与同出编钟几乎完全相同,可在两个八度内构成完整的下徵音阶,即宫、商、角、和↑、徵、羽、变宫。钟磬和鸣,几乎可以演奏所有传统音调。由于该墓陪葬坑属西汉早期,因此出土的这些编磬在形制上与战国磬几乎完全相同,都是按照《考工记·磬氏》的设计规格制作的。至于为何一次性陪葬了这么多编磬,即大大超出了实际使用的数量,也与该乐器陪葬坑出土乐器所预设的乐队各声部比例规格不符,其原因尚待进一步研究探讨。(附录图14)

二、《考工记·磬氏》与山东编磬形制

山东所见编磬形制与全国其他地区一样,也是经历了从简单到复杂,从粗糙到精致,从最初的随意模仿到后来的规范定型这样一个逐渐进步发展的过程。在这个漫长的发展过程中,编磬制作工艺逐步成熟,最终形成一套相对固定的经验模式。这些成熟的制磬工艺和固定的编磬形制设计规范,较完整地保存于齐国官书《考工记·磬氏》一节中:“磬氏为磬,倨句一矩有半,其博为一,股为二,鼓为三。三分其股博,去其一为鼓博;三分其鼓博,以其一为之厚。已上则摩其旁,已下则摩其耑(端)。”这段文字较准确记述了春秋战国时期编磬形制中各部位尺寸比例和音高微调技术。这是对至少2000余年的石磬使用和制作实践经验的高度总结。

(一)“倨句一矩有半”与出土编磬实测比较

《考工记·磬氏》所说“倨句”,是石磬的一个关键部位,即磬顶端上股和上鼓所夹的顶角。一矩为正方形之一角,等于的直角90°,矩的一半,即45°。“一矩有半”也就是90°加45°,即135°。有意思的是,这个角度,不仅成为石磬倨句设计制作的规范角度,而且在其他器物的制作中也得到广泛应用,仅在《考工记》一书中,就在制鼓、制车、匠人兴修水利等手工业技术中使用了“磬折”一词。该词还散见于先秦多种文献,后世历代诗文亦有著录,可见这在古代是一个用于固定角度的专用名词。至13世纪,南宋数学家秦九韶的《数书九章》(1)《数术九章》为秦九韶唯一存著。明清之际相继编入《永乐大典》和《四库全书》;1936年收入商务印书馆《国学基本丛书》。卷六,也曾将“磬折”入题,但从其阐发的内容看,显然已与本义有误,词意显得莫衷一是,义理混淆,说明当时“磬折”内涵已失传久矣。至清人程瑶田撰写《磬折古义》(2)程瑶田(1725-1814),字易田,清代徽派朴学代表人物之一。在数学、天文、地理、音韵等领域皆有深入研究。所撰《磬折古义》又名“通艺录”,道光年间初刻。时,虽经刻苦钻研得出“一矩有半”为一个半直角的正确解释,但还是小心翼翼地说道:“余之说倨句,岂敢以一人之谔,拒千人之诺?”他在列举了几种新旧之说后,十分不自信地写道:“以俟阅者之论定。”[20](P374)现在,当我们有幸见到数量众多的周代古磬,再与《考工记》相互验证,则不由为程瑶田当年的正确解读而感佩万分。

山东迄今所见出土的东周编磬共19批175件,其中各部位尺寸较完整的有117件。经测量比较,倨句角度与《考工记·磬氏》规格基本一致,其中135°丝毫不差者不乏其例,有误差者其差值也极小。其中首先值得注意的是现藏于山东省博物馆的胶东战国青铜磬(6.139),其倨句135°,这种典型的“一矩有半”规格,竟然是用无法事后磨挫整理的青铜铸成,而材质的罕见又隐含着它似乎具有“磬折标准器”的功用。

另一件值得注意的石磬出自当年孔子喜聆韶乐,以致“闻韶三月,不知肉味”的齐国故都临淄韶院村,上刻“乐堂”铭文。该磬不仅倨句135°与《考工记·磬氏》完全一致,而且“股二鼓三”的规格也基本相合。尤其该磬厚度2厘米,鼓博6厘米,恰成“三分其鼓博,以其一为之厚”的厚度标准。该磬与《考工记》同出一地,年代也大致相近,可谓“根脉相连,花开两朵”。

经统计,山东所见117件能够测量的东周编磬中倨句为135°(±1)者达30例。即使存在误差的编磬,其平均误差比值也都在+6—-0.3范围之间。(见表1)

表1

从表1数据分析中,可得出这样的结论:山东出土的编磬,尤其东周齐国或齐文化范围内的石磬,很大程度上与《考工记·磬氏》所载“一矩有半”的倨句角度相一致。这也为《考工记》为齐国“官书”之说提供了一个重要旁证。

(二)“股博一、股二、鼓三”及厚度与出土编磬实测比较

《考工记》将石磬以倨句为界分为股、鼓两个部分,股、鼓两端的宽度专称为“博”。“其博为一”是指股部边端宽度为一,“股为二”即股部长度为其宽度——股博的二倍,“鼓为三”是指鼓部的长度为股博三倍。“三分其股博,去其一为鼓博;三分其鼓博,以其一为之厚。”即鼓博的宽度为股博的三分之二,磬体的厚度为鼓博的三分之一。可见这里所规定的石磬各部位尺寸比例,除倨句是与直角(矩)之比外,其余均是以股博为基准的连比。用数字算式可表述为:

股博:1

股上边:1×2=2

鼓上边:1×3=3

鼓博:1×2/3=2/3≈0.67

厚:2/3×1/3=2/9≈0.22

(附录图15)

李纯一先生在其《中国上古出土乐器综论》中指出:“《磬氏》只规定这种凸五边形磬石的股、鼓两博、两上边和厚度的连比关系,而不及底边;只规定倨句的度数,而不及股、鼓两端上下的四角;紧接着又说‘已上则摩其旁,已下则摩其耑(端)’,可见这些比值都留有磨挫的余地,是相对的,因而当是半成品磬的相对标准。”[21](P53)半成品磬坯之所以留出磨挫的余地,是因为必须对其音准进行调适,才能以特定音高编入音列。对此《考工记》规定了这样的技术:“已上则摩其旁”,即如果音准过高,则磨挫磬坯两面。现代声学原理证明,像石磬这种板震动体乐器,板体越薄音高越低;“已下则摩其耑(端)”如音准过低,则磨挫磬体两端,亦即股博或鼓博位置,以缩减磬体长度的方法提升音高。笔者曾与枣庄吴林大理石厂合作按《考工记·磬氏》规格进行过先秦编磬的复制试验,其中音高调试就是严格按上述技术进行的,实验证明该技术准确可靠。(3)杨俊淄、温增源等人按《考工记》规格研制的“泗滨编磬”,1987年获国家文化部“全国文化科技成果奖”。(枣庄吴林大理石厂制作)

《考工记·磬氏》关于石磬“股博一、股二、鼓三”,即1:2:3这样的设计思路不由使我们想起老子“道生一,一生二,二生三,三生万物”的世界观。石磬作为乐器,能够敲出万千无穷无尽乐音的位置在“三”——鼓部;而“道生一”之股博,是音乐演奏之“虚”;“一生二”之股部,是“无”;只有“二生三”之鼓部,才是能够产生万千乐音之“有”。正可谓道生虚,虚生无,无生有,有生万物。然而,这样的意识并非高深莫测,而是“道法自然”,来源于实践。

据我们对山东出土东周编磬的分析研究,认为《考工记·磬氏》所记载的内容是符合实际的。现将其中12套编磬实测各部位数据取套内平均值,与《考工记》相应比值列表对照如下:

表2

从表2数据可以看出,山东磬各部位平均比值与《考工记·磬氏》所载差距极小。综合分析,可获得如下认识:

1.最接近《考工记·磬氏》相关比值的是“股上边/鼓上边”之比。12套编磬中有7套数据仅大于或小于0.02以内,尤其临淄于家庄和临淄大夫观乙组这两套出自齐国故都附近的编磬,该部位数据竟与“磬氏”完全一致。与“磬氏”稍有差距的是滕州的两套磬和阳信西北村的1套编磬,数据大于或小于“磬氏”0.09,还有1套长清仙人台M6编磬大于0.05。这两个部位比值如此接近甚至与“磬氏”标准一致,可能是该两处一般不进行调音磨挫,也就不会对原制磬坯形成损改的缘故。

2.与“磬氏”存在一定差距的是“股博/鼓上边”之比值,差距最大的0.57,最小的0.01。值得注意的是其中除长清仙人台M5编磬是大于0.18外,其余11套全是小于“磬氏”比值,这一点与上述“股上边/鼓上边”微大于“磬氏”比值完全相反,却与笔者在试制仿古编磬时所得到的一则经验完全相符。那就是当一件磬坯音准略低于设计标准,而需要磨挫调音时,按《考工记·磬氏》所示:“已下则摩其耑(端)”之端,最见效果的“一端”当为股博“之端”。如此就可以解释为何山东磬“股博/鼓上边”之比值几乎都是小于“磬氏”之疑,原因即大部分磬均在股博一端进行过磨挫调音之故。

3.这12套编磬的厚度均比“磬氏”标准略厚一些。最厚处平均大于“磬氏”标准+0.08~+0.33,最薄处也大于+0.05~+0.15之间。其厚薄形态上呈一定规律性,一般是自股部至鼓部渐趋变薄,这也与调音磨挫有关。即如果一件磬坯音准略高于设计标准,则在鼓部两面进行顺平磨挫,如《考工记·磬氏》所说:“已上则摩其旁”。除因音准缘故需要平磨调整外,改善音色也需在磬面进行磨挫加工。实验证明,板体如果厚薄均匀,则发音不佳,若由股部自鼓部顺势平滑由厚趋薄,调磨得当,当可获取更好的音质音色。这一点《考工记》虽然没有具体指明,但其“三分其鼓博,以其一为之厚”的标准,显然已为后来的音准、音质调整留足了余地。

总之,山东出土编磬虽然经过了调音研磨,但其各部位比值仍与《考工记》所载磬坯之设计标准大致相符。有些竟与其分毫不差,除上文提到的临淄韶院“乐堂”磬和山东省博物馆所藏铜磬外,尚有诸城公孙朝子编磬、章丘女郎山编磬、莒南花园村编磬等没有列入表2。这些磬虽然尚缺详细的测量数据,但仅从目测可知其与《考工记·磬氏》标准也是基本相合的。此外,山东全省各地文博部门还存有数以百计的残碎石磬,如能进行复原整理,又能得到大量珍贵数据。在此基础上作进一步精细研究,则有望更加接近祖先所创造的伟大音乐业绩。

三、编磬的音乐性能和音列

自西周以来,编磬作为一种能够演奏旋律的乐器,其音乐性能逐渐得到完善。到了东周时期,虽然它的编列数量增多,其演奏旋律的功能也大为增强,但在实际音乐表演时,其旋律部分是由丝竹管弦乐器承担,编磬和编钟只是起着点缀骨干音的作用,所谓“金石以动之,丝竹以行之……”。所以当我们分析这些出土编磬音列的时候,不能不考虑到这个因素。此外,编磬大多是由石灰岩制作,虽然相对于竹木皮革类乐器而言,较难腐蚀,易于保存。但它毕竟存在“水溶”特性,作为其主要化学成分的碳酸钙,是微溶于水的。因此编磬长时间埋藏于地下,往往经不起无所不在的地下水的浸蚀。所以,大部分出土编磬表面都存在蚀损现象,这也会对编磬音准产生一定影响。好在作为一套编磬同时埋于一处,其浸蚀程度应是相同的,各磬的相对音高衰减也应该是均等的,所表现出的音阶结构当不至受到很大影响。

从全国来看,西周至春秋早期的编磬测音都是单个的、不完整的。这与编磬发展早期形制尚不规范,编列也不完善的状况是一致的。自春秋中期以后,编磬无论在倨句角度、“博一股二鼓三”以及弧底的相对成型等方面都确立了较规范的形制。考古发现也积累了一些颇有价值的材料,但由于石磬属于易损石料制作,其长条、板状形态又极易发生断裂,所以考古发掘出土的东周时期成套编磬虽然很多,但大部分都存在残缺现象,几乎找不到一套经科学测音或现场耳测能够确认的,能够准确演奏旋律的编磬。

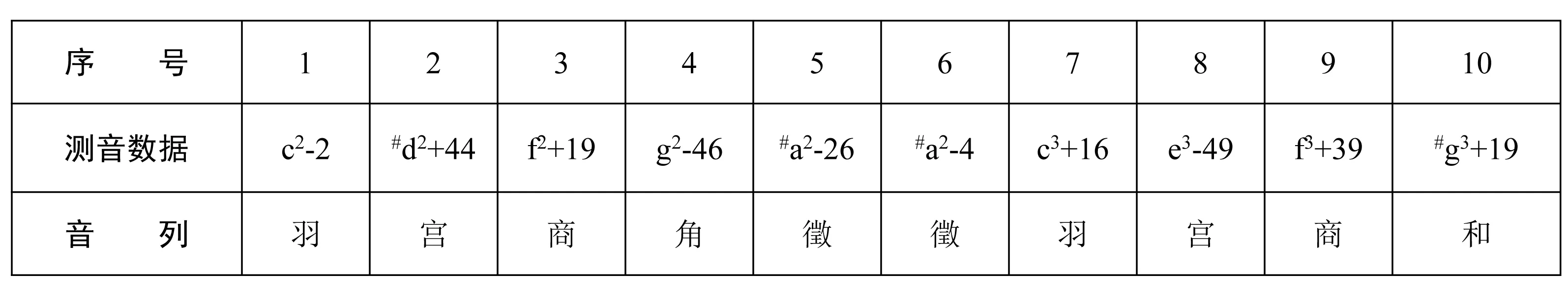

在这种情况下,1995年3—6月间,由山东大学发掘的长清仙人台邿国墓地M5、M6两座春秋墓随葬编磬,就凸显出它们的弥足珍贵。这两套编磬除保存了较好的音质外,尤其以较准确的音准和完整的音阶而罕见。它们不仅可完全胜任演奏旋律骨干音的作用,本身还能单独演奏一定的旋律。因而受到音乐考古学家王子初关注,被认为是于至今出土的先秦编磬中所仅见,极为难得。[22]其中M5编磬自大至小构成徵、羽、宫、商、-角、徵、羽、宫、商、角、和、徵、羽、宫这样一个音列,在两个半八度内构成完整的五声或六声音阶;M6编磬自大至小构成羽、宫、商、角、徵、徵、羽、宫、商、和音阶,在一个半八度内构成完整的五声或六声音阶。编磬测音数据及相应音列详见下表:

表3 长清仙人台M6编磬

可见长清仙人台M6编磬音列中存在三对共同音,分别为c、f、#a。从这三对共同音的音分值看,其误差都是很小的。其中除#a外,c、f的共同音音域都达一个八度之多,而c的音分值仅相差18音分,f的音分值相差20音分。只有同度#a相差30音分,似乎略大了一些,但仍在一个半音的三分之一以内,对于未受过音乐训练的耳朵来说,可以忽略不计。

相比较之下,长清仙人台M5的编磬音准更好一些。测音数据及相应音列详见下表:

表4 长清仙人台M5编磬

从上表数据可见,这套编磬音准堪称先秦乐器中的经典之作。其中#c在两个八度内有三个共同音,最大音分差18,最小音分差仅3;#d有两个共同音,呈一个八度,音分差16;#f也是呈一个八度的两个共同音,音分差仅4;#g在一个八度内的两个共同音,音分差10。可见这9个音,各与相同音之间大多呈八度关系,音分差没有一对是多于20音分,即所谓“音准阈值”标准的,这绝非偶然。这一事实除说明邿国编磬经过了精细准确的调音外,还能证明古邿国宫廷乐队中似乎拥有很高水平的乐工和乐师。

除长清仙人台所出两套编磬之外,山东出土的几乎所有先秦编磬都难以敲出比较准确的音阶。如果仅从仪器测音所得音名,或许可以勉强排出一个音列,但如果结合音分值换算,尤其经现场敲击耳测,则可发现这些编磬音律散乱,完全不成体系。估计这些编磬出土时大部分存在残缺,已无法复原本来的编列所致。

编磬这种乐器虽然主要流行于先秦时代,但在汉代初期仍存在很大影响。如山东章丘洛庄汉墓的第14号乐器随葬坑,就一次性发掘出土6套编磬,总计单体磬块达107件之多。王子初先生认为,这不仅在以往出土的汉代编磬中所未见,就是在整个先秦钟磬乐悬最为繁荣的时期,也是没有先例的。尤其难得的是,这些编磬大多数完整,虽有少数断裂但无缺失,经过黏合修复后,基本上都能得到整体震动而发出稳态振动的乐音。通过对这些编磬在全套音列中位置的比对,其恢复的音高基本可以信赖,从而可以复原整套编磬的音列。其中4套可在不同的调高上构成完整的七声音阶,音域达两个八度以上。耳测其中第三套编磬(20件),在两个八度内构成完整的正声音阶,即宫、商、角、清角、徵、羽、变宫、宫。耳测第四套编磬(20件),其音高和调高与同墓出土的编钟几乎完全一致:在两个八度内构成完整的下徵音阶,即宫、商、角、和+、徵、羽、变宫、宫。也就是说,这套编磬可以和同时所出编钟进行齐奏或合奏。这些编钟、编磬虽然在地下已经沉埋了2000多年,但一经面世,仍能单独演奏诸如《苏武牧羊》等古曲和《沂蒙山小调》等山东民歌小调。[23](P70)

结语

《诗经·商颂·那》有云:“既和且平,依我磬声”,按字面意思理解,是说乐队中很多的乐器一起演奏,虽然起音为钟声,但要奏出平和清远的音乐境界,还得依靠编磬的演奏才能实现……。发自石磬的乐音,是所有乐器中唯一直接取自自然界的乐音,是大自然给人类的恩赐。

钟灵神秀的石头,得天地之精华,纳万物之气韵,受黄天厚土之蕴育,以“土精为石”的神奇理念,历来受到我们这个农耕民族的崇尚和喜爱。“精卫”用它填过海,“女娲”用它补过天……,在人们所赋予它的种种美好想象中,其中也包括它所“唱”出的美好的“歌”——神州多地都流传过“木鱼石”的传说,所折射出的或许正是编磬失传后人们对它的深深眷恋和不舍。