沿海滩涂软基道路软土地基处理方法研究与应用

2021-03-13王利

王 利

中国成达工程有限公司 成都 610041

1 工程概况

1.1 场地位置

某燃煤电站项目位于印度尼西亚东加里曼丹省邦坦市的东北侧,赤道附近。该项目南、北及东侧三面被望加锡海环绕,西侧有290 m宽的红树林沼泽区与陆地隔开。红树林中有18 m宽的河流,高潮位时段水深超过3 m,每天潮水两起两落,过水量较大,是该红树林区域内主要海水补给和排洪通道。进场道路须跨越红树林沼泽区,已建有木栈桥仅供行人和摩托车通过,其他机动车辆无法通行。项目建设地近似为孤岛,进场道路是项目开展的瓶颈,现场位置如图1所示。

图1 现场位置

1.2 场地工程地质特点

根据工程地质勘察报告 (工程地质柱状图见图2),该场地具有以下特点:

图2 工程地质柱状图

(1)表层土为淤泥,含有大量的红树林的植物根系,棕黑色,较松软,脱水后收缩,低塑性到无塑性土,厚度1~2.5 m,表层土以下至16 m埋深均为流塑粉质黏土,SPT(标准贯入实验)小于 1,埋深16 m~28 m为软塑粉质黏土,28 m以下岩土物理属性逐渐变好。整个沼泽区内普遍分布由淤泥、淤泥质土、流塑粉质黏土及软塑粘性土组成的厚度为21~28 m软土。

(2)淤泥饱和水状态,孔隙比大,压缩性高,强度低;粉质粘土,压缩性高,承载力非常低。

(3)高潮位时段,80%区域在海水面以下,河道位置大潮最大水深超3 m,海潮每天两起两落。

(4)淤泥质土渗透性相对较好。

1.3 项目对进场道路的要求

该项目为工期控制型EPC项目,项目工期短。设计和采购工作已经全面展开,受制于进场道路没有打通,现场迟迟无法开工,工期如果滞后将面临巨额罚款。基于上述原因,项目对临时道路提出具体要求如下:

(1)最短时间打通进场道路。

(2)保证道路的安全可靠性。

(3)建成后的通行能力不小于50 t的货车。

(4)保护环境,最大限度的减少环境破坏。

(5)保留河道给排水功能,保证每天的正常过水量。

2 地基处理方案

2.1 方案选择

目前,国内沿海地区软基的处理方法主要有:

真空预压法、袋装砂井法、塑料排水板法、换填法、化学固结法和强夯法等。

基于该场地地勘资料所揭示的红树林区域的岩土层分布特点,表层1~2.5 m有红树林根系的作用,相对承载力较好,需有效利用,且不能破坏。按照项目对进场道路的要求,结合当地海上建构筑的特点和地基处理方式,以及当地的施工机具设备、技术水平,同时,满足环保生态环境要求等因素,道路路基全部采用块石,下铺400 g/m2的厚型土工布防止淤泥挤压后上浮,加速沉降。跨河道位置,考虑以下二个方案。

方案一:常规的市政道路模式,河道位置桥梁的形式,其他位置地基处理后,采用回填土+浆砌块石护面方案。该方案最为稳妥可靠,且能保证河道的正常使用,但施工工期长,施工难度大,施工措施要求高。

方案二:结合当地海上建构筑物的特点和地基处理方式,在河道位置采用木桩+木筏地基础处理,再铺设钢筋混凝土预制管涵保证河道过水畅通,管涵周边用块石回填至设计标高,其他位置直接采用块石回填方案,块石回填坡率均为 1:2。该方案施工难度小,措施费较低,且施工周期较短,但木筏与木桩的链接需要在低潮位时水下作业,质量控制有难度。

根据分包商报价,方案一,工期最短的要6个月,无法满足项目的工期要求。方案二,总体工期和费用可以接受,后期的维护方便,施工的重点在河道位置的地基础处理工作项。最后确定采用方案二。

2.2 方案优化

原道路方案平面图如图3所示。沿河道径流方向埋设过水用钢筋混凝土管涵,地基处理拟采用木桩+木筏,材料均为铁木。木桩规格采用150×150 mm方木,长4米,间距500 mm,梅花形布置;木筏采用100×100 mm方木,长6 m,间距250×250 mm,正方形网格布置。木筏与木桩采用铁钉连接,水下作业,施工难度较大,施工质量控制有较大难度,同时,当地工人施工效率很低,分包商无法保证完成时间。

图3 原道路方案平面图

基于此,须对方案二进行优化。设计方受到沉船码头方案的启发,考虑块石为散体材料,对沉降不敏感,易修复,大胆的提出一种全新的道路方案“漂浮公路”,即取消木桩,用大直径的原木做成木筏,直接放置在原始地坪上,自然下沉,预留一定的沉降量,待沉降稳定后再浇筑路面混凝土,路基完成后即可通行大型车辆。

漂浮公路的具体方案确定后,考虑实施的便捷性,施工方案进一步优化。按照就地取材原则,当地有大量的椰子林,树干可以满足木筏的受力要求,在跨河道位置直接采用双层椰子树木筏,单根直径不小于250 mm,长度6 m,上层沿道路横向铺设,间距500 mm;下层沿道路纵向铺设,间距1.2 m,上下层之间用直径6 mm的钢筋绑扎在一起,放置于河床上,木筏上铺直径6 mm,150×150 mm钢筋网,保障块石回填后整体性,使路基整体下沉。同时,为防止淤泥从块石缝隙上浮,加大路基的沉降量,钢筋网下铺设400 g/m2的土工布,然后回填块石,铺设1.2 m直径钢筋混凝土管涵,再回填块石,分步完成施工,稳定后的沉降量估算在600~800 mm,待路基沉降稳定后再施工混凝土路面,混凝土路面厚度250 mm,标号K300,配筋:Φ6@150 mm单层双向。优化设计的跨河段路基剖面见图4。

图4 优化设计的跨河段路基剖面图

2.3 施工及完工后效果

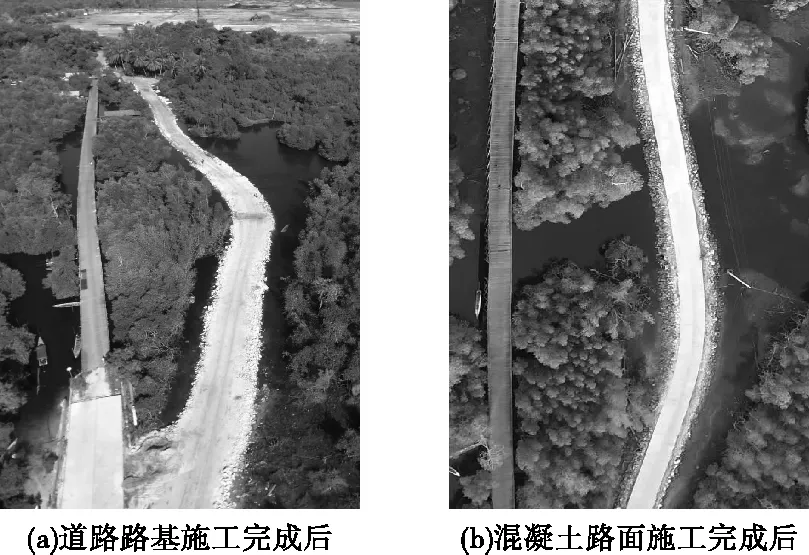

施工采取逐步推进的方式,从市政道路一端开始分段施工。除河道位置受场地西侧望加锡海的潮汐影响,每天有效施工时间只有5个小时,同时跨河段路基相对工序较多,施工复杂,推进速度较慢,其他位置均较顺利完成。由于原状土的空隙较多,前期的沉降较多,较快,需要考虑路基沉降问题,实际施工路基顶标高超过设计标高200~600 mm不等,其中,跨河段位置为600 mm,接两端市政道路为200 mm。由于路基采用块石散体材料,对沉降不敏感,沉降不影响路基质量。路基施工完成即投用,经过大量的重型车辆碾压,投用一年后,通过观测,路基沉降基本稳定,再次全面修复、平整压实后,浇筑混凝土路面。道路完工效果见图5。

图5 道路完工图

3 结语

该方案结合当地居民建筑和公路在类似场地的地基处理方式,依据因地制宜、就地取材的原则,有效利用表层岩土承载力略好(表层岩土红树林根系较多,有加筋效果)的特点,跨河位置采用木筏和钢筋网来保证道路路基的整体性,整个沼泽软土区域路基下铺设土工布,防止淤泥挤压后上浮,增大沉降量,路基均采用块石回填,易施工,易修复,且具有一定的透水性,可缓解河道管涵过水量不足的影响,同时不易被冲刷破坏。项目的咽喉要道被快速的打通,项目得以顺利展开,也为岛内的居民提供了交通便利条件。

采用该技术方案,既节约又环保,且工期短、经济效益和社会效益显著,目前该道路使用效果良好,值得推广和应用,可为类似的沼泽地区的软土地基处理提供一种新的参考方法。