新建构主义视角下几种混合学习效果的影响研究

2021-03-09吴海英陈云红李书明

吴海英 陈云红 李书明

摘 要 以新建構主义学习理论为指导,以H大学参与大学英语读写混合学习课程的学习者为例,展开行动研究,分析他们参与学习后交流意愿、社会临场感、小组特征以及学习迁移等不同学习效果之间的关系。研究发现,社会临场感在个人交互、小组特征以及学习迁移过程中均占据重要地位,且社会临场感是预测学习迁移的最显著变量。

关键词 新建构主义;混合学习;学习效果;学习迁移

中图分类号:G642 文献标识码:B

文章编号:1671-489X(2021)04-0004-04

Research on Influence of Several Blended Learning Effects from

Perspective of New Constructivism//WU Haiying, CHEN Yunhong,

LI Shuming

Abstract Under the guidance of the new constructivism learning theory, an action research is conducted on the learners of the blended

learning course College English Reading and Writing in H Univer-sity. The relationship between their different learning effects, such as willingness to communicate, social presence, group characteristics and learning transfer, are analyzed. It is found that social presence plays an important role in the process of individual interaction, group

characteristics and learning transfer, and social presence is the most significant variable to predict learning transfer.

Key words new constructivism; blended learning; learning effect; learning transfer

0 引言

“互联网+”时代的到来带动了一系列在线课程的快速发展,为混合式学习提供了基础。其中,混合学习形式主要应用于普通开放大学、中小学等教育领域,在普通高校应用更多。对于混合学习的本质,穆肃等[1]在研究中指出,很多一线教师误认为混合学习就是在线课程+面授教学,实际上是指在线学习与面对面教学中学习方式和教学方法的融合、技术与教学的融合。混合学习应当利用学校课堂教学和网络教育资源来培养学习者自主学习、团队协作和解决问题的能力,体现“教师主导—学生主体”教育理念[2]。混合学习的不同复杂度也为教师设计课程、提供学习支持服务等造成了困难,如何使混合学习效果最优化,引发研究人员的反思与探索。

王竹立[3]于2011年首先提出新建构主义学习理论,其核心观点是“学习就是建构,建构蕴含创新”。他将网络时代的教学环节总结为分享、交流、协作、探究、整合、重构六点要素。作为在线学习理论,新建构主义学习理论对于在线学习中学习者的互动探究和协作学习有很强的针对性,认为学习的目标不仅仅是知识的传承,最终与最高目标是学习者创新能力的提升[4]。笔者认为这与混合学习的最终目标不谋而合,因此,以新建构主义学习理论为指导,以具体混合学习课程为基础,以解决该课程现有问题为导向,编制量表系统分析不同学习效果之间的关系,以期为混合教学实践提供参考。

1 研究基础

学习效果的体现形式多种多样,不同研究中学习成效的影响因素也大有不同。在本研究中,笔者以新建构主义学习理论的核心内容为混合学习成效考察维度,具体如下。

分享与交流 在混合学习过程中,课外互动、协作任务的完成等都需要交流来维系和发展,因此,教师在组织学习活动时需要考虑学习者的交流意愿。交流意愿(Will to

Communication,简称WTC)是McCroskey为了测量与不同类型人在不同情境中的交流意向而提出的交流风格划分模型,他发现交流意愿更高的个体更愿意与新伙伴交流并强化相互间的社会关系[5]。个体交流风格存在差异,在协作学习过程中,交流意愿高的学习者更倾向于寻找新的关系、信息、技能和知识,从而取得更好的学习效果[6]。Tu[7]经过研究发现,学习者交流风格会对其在线交互质量造成影响,不熟悉在线交流风格会带来负面情绪,进而成为学习者之间互动的阻碍。有研究表明,交流意愿会对学习者拓展新的学习网络造成影响,与期末成绩具有正向促进作用[8]。

综上所述,交流意愿会影响学习者的学习行为,WTC模型能够对个体在社会生活、群体和组织交流中的行为进行有效预测。

在线学习者容易在反馈不及时、羞于表达的情况下产生孤独感,而孤独感与社会临场感有关,研究者认识到增强学习者的归属感是保证在线学习成功的一个重要因素。社会临场感为混合学习中的学习者提供了一个用于培育意义协商、协作知识建构以及批判性思维的环境,强调了学习者情感化表达能力的重要性,学习者在这种相互信任的环境中获得与同伴互动交流的机会,并逐渐形成开放的沟通和稳定的团队凝聚力,有助于促进协作活动的开展[9]。彭梓涵等[10]利用研究假设证明了心理信任对个体协作学习行为具有显著正向影响。随着对学习者主观感受的逐渐重视,社会临场感也常用于表征学习者的网络学习效果[11]。因此,本研究选取交流意愿、社会临场感为学习者分享交流维度提供科学依据。

協作与探究 协作学习是指在一定的激励机制下,学习者以合作互助的形式完成共同目标,并最大化个人和他人习得成果的一切相关行为[12]。有研究表明,学习者的动态小组特征能够显著预测小组工作的有效性[13]。个人责任感是协作过程的重要特征之一,强调学习者参与协作任务中体现的个人担当和主人翁意识,促进积极参与。任务负载共享指对协作任务的均衡分配,防止协作学习中出现“搭便车”的现象。有研究者指出,如果让学习者相信,个人对小组的贡献率会与最终个人成绩相联系,那么此类现象会大大减少[14]。小组任务的有效分配也能够显著提升学习者对主观协作学习的感知[6]。任务相互依赖是对他人的责任感,学习者个人任务的努力与贡献会促进其他小组成员任务的成功,反之亦然,提升个体能力的同时完成团队既定目标。因此,本研究选取小组参与、任务负载共享、任务相互依赖这三类小组特征为学习者协作探究维度提供科学依据。

整合与重构 新建构主义学习理论的出发点是应对网络挑战,关注的终极目标是实现知识创新。它认为学习者应当在内化已有知识的过程中与自身知识体系进行碰撞,通过打散、融合、重构,形成新的知识体系,即完成创新。学习迁移与之具有相似性,其实质是已有的认知结构在新的条件、新的活动、新的内容、新的情境下的一种重新再构建,是能够对新旧知识融会贯通,熟练运用思维方法,在新的情境中分析问题、解决问题的能力[15]。杨素娟[16]总结在线学习能力的本质构成时也将学习迁移列入其中,并指出学习迁移的提高会增强学习者的创造性。学习迁移作为学习成效的体现形式很少进入研究者的视野,因此,本研究将学习迁移作为新建构主义学习理论中创新的衡量基准。

综上所述,本次研究将对以上四种学习效果之间的关系进行剖析,共提出如下六种假设:

H1:交流意愿与社会临场感显著正相关

H2:交流意愿与小组特征显著正相关

H3:社会临场感与小组特征显著正相关

H4:交流意愿与学习迁移显著正相关

H5:社会临场感与学习迁移显著正相关

H6:小组特征与学习迁移显著正相关

2 研究设计

研究对象 本研究以H师范大学必修课程大学英语读写为例,选取A班进行课程跟踪调研,自2019年2月13日开始,至2019年6月12日结束,历时四个月共16周。笔者调研了该班级混合学习课程现状,制定了相应的课程改善计划,重新设计教学活动,采取计划、行动、观察、反思共四步的行动研究操作模式,展开三轮迭代优化,采用调查研究分析学习效果。

学习者采取不记名形式当堂填写量表,共回收量表40份,有效率为100%。量表分值设置按照李克特五点量表的形式设计,选项分为“非常不同意”“比较不同意”“一般”“比较同意”“非常同意”五个等级。

量表信效度 本研究中所涉数据均通过量表获得,具体情况如下。

1)交流意愿量表:改编自McCroskey等[5]根据交流意愿模型提出的自我感知交流能力量表,共12个题项,其Cronbach内部一致性系数α=0.774,具有较高信度。

2)社会临场感量表:改编自Garrison等[17]提出的Community of Inquiry(CoI)模型框架中的社会临场感分量表,共包括九个题项,其Cronbach内部一致性系数α=

0.800,具有较高信度。

3)小组特征量表:改编自Campion等[13]编制的小组特征量表,其中包括小组活动参与、任务相互依赖、任务负载共享三个维度量表,共九个题项,其Cronbach内部一致性系数α分别为0.763、0.490、0.716,其中任务相互依赖维度信度值小于0.5,予以舍弃,其余量表信度良好。

4)学习迁移量表:改编自Johnson等[18]的课程功能量表,包含六个题项,其Cronbach内部一致性系数α=

0.877,具有较高信度。

量表采用内容效度和结构效度作为效度测量标准。所用量表均改编自权威量表,有相关理论框架作为基础,长期实践以来得到众多学者的认可,在具体编制过程中与教育技术学专业教师共同审核修改完成,因此具有良好的内容效度。由SPSS 19.0分析得其KMO值为0.832,符合标准,证明该量表结构效度良好。

3 数据分析

描述性统计 从表1可知,交流意愿、小组特征、社会临场感、学习迁移的得分均值范围为3.53~3.73,学习迁移得分最高,学习者混合学习的主观学习迁移能力掌握较好。交流意愿、小组特征、学习迁移的均值得分均超过中位数,表明学习者的混合学习体验大部分较为积极正面。

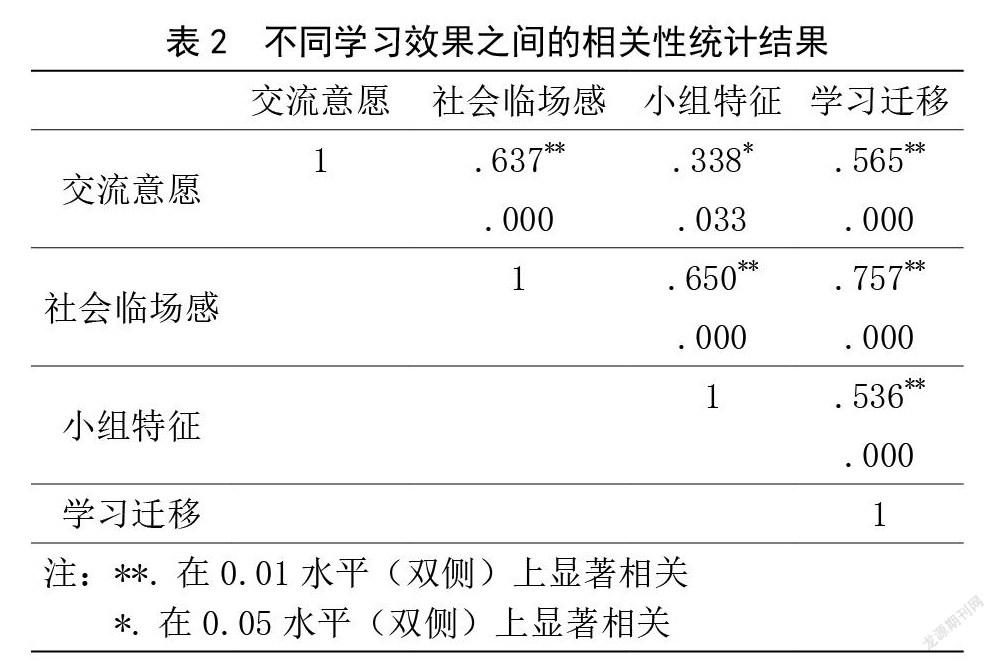

不同学习效果之间的相关性 利用Pearson相关分析对各变量间的相关性进行检验,结果如表2所示。从表2可知,交流意愿与社会临场感(r=0.637,p=000)、小组特征(r=0.338,p<0.05)显著正相关;社会临场感与小组特征(r=0.650,p=0.000)显著正相关;按从高到低排序,学习迁移与社会临场感(r=0.757,p=0.000)、交流意愿(r=0.565,p=0.000)、小组特征(r=0.536,p=0.000)显著正相关。相关系数值均未超过0.8,表明不存在明显的共线性问题,回归预测能力较强。

不同学习效果之间的假设验证

1)假设交流意愿与小组特征显著正相关。以交流意愿中与陌生人交流的意向、与熟人交流的意向、在线上环境中交流的意向、在线下环境中交流的意向作为自变量,利用SPSS 19.0的逐步回归分析方法预测小组特征,结果显示与熟人交流的能力和小组特征存在较强的线性关系(F=

7.298;df=1.38;p=0.010<0.05),其他变量均未进入回归方程,说明与熟人交流的意向是预测小组特征的显著变量,H1的假设部分被证实。

2)假设交流意愿与社会临场感显著正相关。以交流意愿联合变量作为自变量预测社会临场感,结果显示与熟人交流的意向、在线下环境中交流的意向和社会临场感存在较强的线性关系(F=11.585;df=2.37;p=0.000),其他变量均未进入回归方程, H2的部分假设被证实。

3)假设社会临场感与小组特征显著正相关。以社会临场感作为自变量预测小组特征,结果显示两者存在较强的线性关系(F=29.129;df=1.38;p=0.000),R2=0.434,表示社会临场感能够解释小组特征总变异量的43.4%,说明社会临场感是预测小组特征的显著变量,H3的假设被证实。

4)假设交流意愿、小组特征、社会临场感与学习迁移能力显著正相关。以交流意愿联合变量、小组特征联合变量以及社会临场感预测学习迁移,仅社会临场感进入最终回归方程,且两者之间存在较强的线性关系(F=51.195;df=

1.38;p<0.001)。R2=0.573,表示社会临场感能够解释学习迁移总变异量的57.3%;校正R2=0.562,表示将该回归模型用于预测同一群体的另一样本时,该模型可以解释其变异量的56.2%,方程的解释力下降幅度为1.1%。

利用社会临场感预测学习迁移,进行标准化处理后得到的回归方程如下:

学习迁移=0.757*社会临场感

上述分析结果显示,社会临场感是学习迁移的最显著预测变量,因而H4、H5的假设被拒绝,H6的假设被证实。

4 结论

交流意愿对社会临场感有显著的正向影响 与熟人交流的意向是预测社会临场感的显著变量,结果表明,无论是学习者与学习者之间交流,还是小组讨论,学习者都会更倾向于与已经熟识的同学进行沟通,更容易让学习者产生信任,从而积极主动参与到学习活动中。因此,教师需要在学习过程中注重营造温馨的学习环境,例如:开课前组织学习者以小游戏的形式进行自我介绍,促进学习者相互熟悉,帮助学习者尽快融入集体;课程情境导入时以与学习者息息相关的话题进行举例,调动学习者的热情;课中鼓励引导学习者主动发言,提高互动频率,活跃课堂氛围;课后在线上讨论区发布有趣的话题引发学习者参与讨论并及时给予反馈,同时对表现好的学习者给予激励与认可,进而逐渐增强学习者的社会临场感。

交流意愿对小组特征有显著的正向影响 回归分析中显示与熟人交流的意向、在线下交流的意向是预测小组特征的显著变量,结果表明,小组任务中与学习者关系亲近的同学越多,学习者的参与度越高,小组任务的协同完成情况越好。这就说明学习者愿意主动交流的程度是决定协作任务完成情况的关键。同时,相比较采取线上沟通的形式,学习者更愿意面对面完成讨论。教师应在分组前调研学习者的交流意愿强度,了解学习者之间的熟悉程度,以便科学调整分组。将交流意愿得分高的学习者均匀分配到每个组,带动组内其他学习者交流学习,避免因为成员之间互不熟悉或学习者普遍交流意愿不高而处于被动地位,影响最终的协作任务完成度。

社会临场感对小组特征有显著的正向影响 根据相关性分析的结果,社会临场感与小组特征(r=0.650,p=0.000)

显著正相关,且比交流意愿与小组特征的相关系数更高,说明社会临场感比交流意愿更能够反映学习者在协作探究学习方面的表现,学习者对社会临场感的感知是否良好在个人交互与小组互动中均具有关键作用。

后续回归分析结果表明,社会临场感是预测小组特征的显著变量,说明混合学习中感知的社会临场感有助于提升小组协作的有效性,教师应当设计趣味性与探究性兼具的团队实践活动,营造良好的协作学习氛围,并对小组动态进行实时监督与引导,促进学习者之间的积极对话。例如,让学习者以“大学恋爱”为主题自行设计台词与场景,分组合作拍摄短片,学习者需要在不断地争议与讨论中获得话语权,在选择场景、斟酌台词时培养在组内情感化分享与表达的能力。教师在进行分组时,既可以根据学习者本身的特长进行分组,如新闻学专业的学习者有媒体专业课优势,因此可以让他们完成拍摄工作;也可以根据学习者本身的意愿进行竞选,各自发挥所长,更能够使效率最大化。反之,学习者在小组任务中自我存在感越薄弱,缺乏良好的互动,就越会挫败其学习体验,无法完成深层次学习。

社会临场感对学习迁移具有正向的影响 根据相关分析与学习迁移回归模型的数据显示,交流意愿(r=0.565,p=

0.000)、小组特征(r=0.536,p=0.000)与学习迁移达到了统计学意义上的显著水平,但未进入最终的回归方程,说明交流意愿、小组特征与学习迁移没有必然联系,无法显著预测学习者的学习迁移情况。社会临场感作为预测学习者学习迁移的最显著变量,能够解释其变异量的57.3%,说明在本次混合学习中形成了一定规模的社会交互临场感。如果学习者在混合学习的过程中相处融洽且沟通交流频繁,能够感受到被信任,获得真实感与归属感,可以获得更好的学习效果。教师应当鼓励学习者之间进行开放的交流,对彼此的作品进行評价,合理利用线上点赞、评论、加分、互评等多种情感化表达手段让学习者获得积极的反馈,树立榜样,建立优秀案例库。同时,学习者通过培养客观接受批判与赞扬的学术素养,可以不断完善自己的知识建构。例如,班级中文学院、历史学院学习者较多,教师可以在翻译举例中多以诗词哲理、传统文化习俗为例,更能引发学习者对内容的共鸣,便于学习者对原句进行拆分翻译,不仅完成知识点从理解、掌握到应用的迁移过程,也完成学科之间思维方式、翻译技巧的迁移,培养学习者的文化素养。

5 总结与展望

从本研究对社会临场感与交流意愿、小组特征、学习迁移的回归分析中可以看出,学习者的个人交流意愿以及归属感会对混合学习效果产生重要的影响,因此,教师在组织混合学习的过程中需要多关注学习者个体特征以及学习者的内心变化,让学习者感受到自己被需要、被认可,提升学习者的信任感。后续研究可以针对社会临场感在学习者课程学习过程中的动态变化进行观测研究。

本研究存在一定的局限,样本量较小,后续研究会从更多样化的混合学习效果体现形式进行分析,全方位考察本次行动研究成果。■

参考文献

[1]穆肃,温慧群.适应学生的学习:不同复杂度的混合学习设计与实施[J].开放教育研究,2018(6):60-69.

[2]施云凤,刘敏昆.混合式学习环境下的小组合作学习优化策略研究[J].中国教育信息化,2017(5):81-83.

[3]王竹立.新建构主义的理论体系和创新实践[J].远程教育杂志,2012(6):3-10.

[4]王竹立.新建构主义与知识创新[J].远程教育杂志,

2012(2):36-43.

[5]McCroskey J C, Baer J C. Willingness to Communi-cate: The Construct and Its Measurement[J].Annual

Meeting of the Speech Communication Association,

1985(71):11.

[6]胡勇.在線协作学习对感知学习的影响[J].现代远程教育研究,2014(3):87-93,107.

[7]Tu C H. Critical examination of factors affec-ting interaction on CMC[J].Journal of Network and Computer Applications,2000(1):39-58.

[8]胡勇.交流风格和协作网络对网络学习效果的影响[J].北京广播电视大学学报,2013(5):35-40.

[9]吴祥恩,陈晓慧,吴靖.论临场感对在线学习效果的影响[J].现代远距离教育,2017(2):24-30.

[10]彭梓涵,王运武.基于混合学习模式的小组协作学习行为影响因素研究[J].黑龙江高教研究,2019(6):141-147.

[11]Richardson J C, Swan K. Examining social presence

in online courses in relation to students’ perceived

learning and satisfaction[J].Journal of Asynchronous Learning Network,2003(1):56-88.

[12]黄荣怀.计算机支持的协作学习:理论与方法[M].北京:人民教育出版社,2003.

[13]Campion M A, Medsker G J, Higgs A C. Relations

Between Work Group Characteristics and Effectiveness:

Implications for Designing Effective Work Groups[J].Personnel Psychology,1993(4):823-847.

[14]冷静,刘黄玲子,黄荣怀,等.在线协作讨论中成员表现的综合评价研究[J].现代教育技术,2007(3):51-56.

[15]季海涛,凌和军.学习迁移能力研究综述[J].扬州大学学报(高教研究版),2013(S1):3-6.

[16]杨素娟.在线学习能力的本质及构成[J].中国远程教育,2009(5):43-48,80.

[17]Garrison D R, Cleveland-Innes M, Fun T S. Explo-ring causal relationships among teaching, cognitive and social presence: Student perceptions of the community of inquiry framework[J].The Internet and Higher Education,2009(1):31-36.

[18]Johnson R D, Hornik S, Salas E. An empirical examination of factors contributing to the creation

of successful e-learning environments[J].Interna-

tional Journal of Human-Computer Studies,2008(5):

356-369.

3440501908258