广州市地下水监测井网现状及问题分析

2021-03-03陈绮,庞园

陈 绮,庞 园

(1.广州市南沙区磨碟头工程管理所,广东 广州 511480;2.广州市水务科学研究所,广东 广州 510220)

1 概述

近年来我国日益重视地下水的保护,先后出台了《全国地下水污染防治规划(2011—2020年)》(环发〔2011〕128号)《关于印发地下水污染防治实施方案的通知》(环土壤〔2019〕25号)《关于开展地下水管控指标确定工作的通知》(办资管〔2020〕30号)和《生态环境监测规划纲要(2020—2035年)》等文件。地下水监测对于正确认识和掌握地下水动态变化规律、科学评价和合理开发利用与保护地下水资源、减轻和防治地下水污染、避免出现由于过度开采产生地质灾害和生态环境等问题具有重要作用,是地下水资源管理工作的重要内容[1]。但由于忽视了对监测井网科学性和完整性的评价以及信息需求、信息量化和信息获取间的关系,导致在监测井网建设过程中存在站点设置不合理、站网密度不足或过密、监测频率不合理、监测手段落后等问题[2-3]。对地下水监测井网进行优化,用最少的监测井以及最小的人力和物力获取满足一定精度要求的地下水动态信息,已成为当前地下水管理部门的一个重要任务。目前,地下水监测井网的优化方法主要有水文地质分析法[4-5]、克里格法[5-6]、信息熵法[7]、聚类分析法[8]以及BP神经网络方法[9]等。对广州市地下水监测井网存在的问题进行分析并提出优化的建议,对于管理和保护地下水具有重要意义,可为相关管理部门提供参考。

2 广州市地下水监测井网建设现状

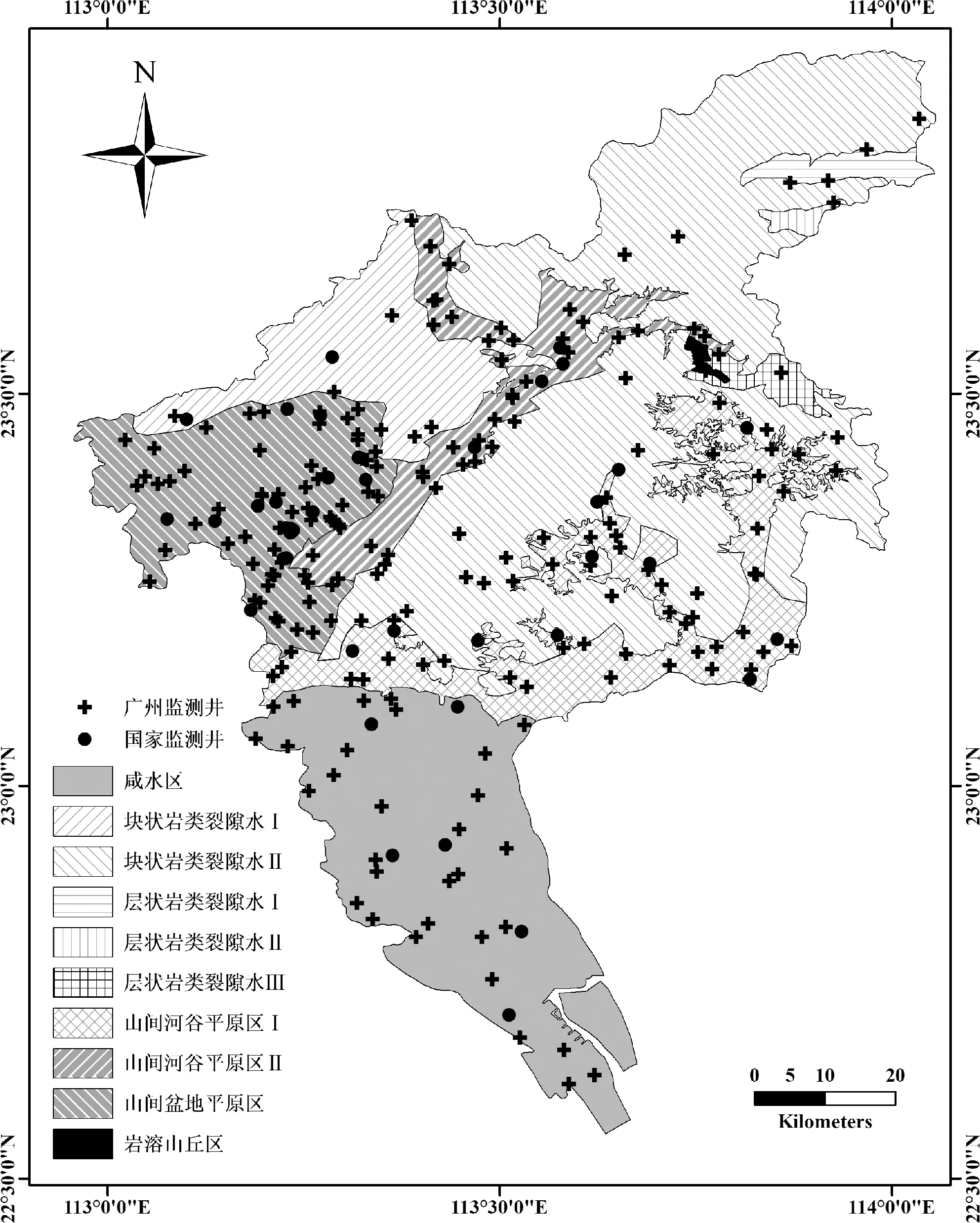

目前,广州市共有280个地下水监测井,分别由广州市和国家分别建设和管理,其中国家建设的地下水监测井分为水利和国土两部分,监测井的分布见图1所示。

图1 广州市地下水监测井分布示意

2.1 广州建设和管理的地下水监测井

广州于2010年开始建设地下水监测井,至今共建有206个地下水监测井,分别由市水务局和市规划和自然资源局建设和管理。其中146个地下水监测井可实现水位在线自动监测,监测频率由各部门根据监测需要自行设置,目前均按6次/d设置,其余地下水监测井的水位均由人工监测,监测频率为1次/月,监测精度均为cm;46个地下水监测井可实现水温在线自动监测,监测频率为6次/d;160个地下水监测井按2次/a的频率采集水样并检测水质,监测指标共19项。同时,广州市共有29个地下水取水户,均按月监测开采量。其中有17个地下水取水户已安装智能流量计,实现实时在线计量取水量。

2.2 国家建设和管理的地下水监测井

国家地下水监测井分为水利部分和国土部分,水利部分的国家地下水监测井由广东省水文局广州水文分局建设完成,共12个地下水监测井;国土部分的国家地下水监测井由广东省环境地质监测总站建设完成,共33个地下水监测井。目前,全市共设有国家地下水监测井45个,均已实现水位、水温在线自动监测,水质则需人工采样进行检测,2 a覆盖监测1次。

3 广州市地下水监测井网问题分析及建议

根据《地下水监测工程技术规范》(GB/T 51040—2014)[10]关于站网规划与布设、监测站建设与管理、信息监测、信息服务系统等方面的规定,对广州市地下水监测井网的问题进行分析并提出相关建议。

3.1 地下水监测井网的布设问题分析及建议

采用水文地质法对广州市的地下水监测井的布设进行评价。首先划分地下水基本类型区,其次计算各分区的地下水开发强度,第三根据《地下水监测工程技术规范》(GB/T 51040—2014)规定的布设密度,计算各分区的水位、水质、水温和水量监测井数量,最后与各分区现有监测井数量进行对比,提出优化建议。

1) 划分地下水基本类型区

首先将广州市划分为平原区和山丘区两个1级基本类型区;再根据次级地形地貌特征、地层岩性及地下水类型,将山丘区划分为一般山丘区、岩溶山丘区,平原区则按基底构造、含水层成因条件结合行政分区和供水特点进一步分为一般平原区、山间河谷平原区、山间盆地平原区;根据水文地质条件,将各2级基本类型区进一步划分为10个水文地质单元(各基本类型区见图1)。

2) 计算各分区的地下水开发强度

首先,计算各3级基本类型分区的多年平均地下水资源量和可开采量;其次,调查全市地下水开采量;第三,分别计算各基本类型区的地下水开采系数。按照地下水开采系数小于0.3的分区属于弱开采区的标准,经计算,广州市10个3级基本类型分区均属于弱开采区。

3) 计算各分区的水位、水质、水温和水量监测井布设数量

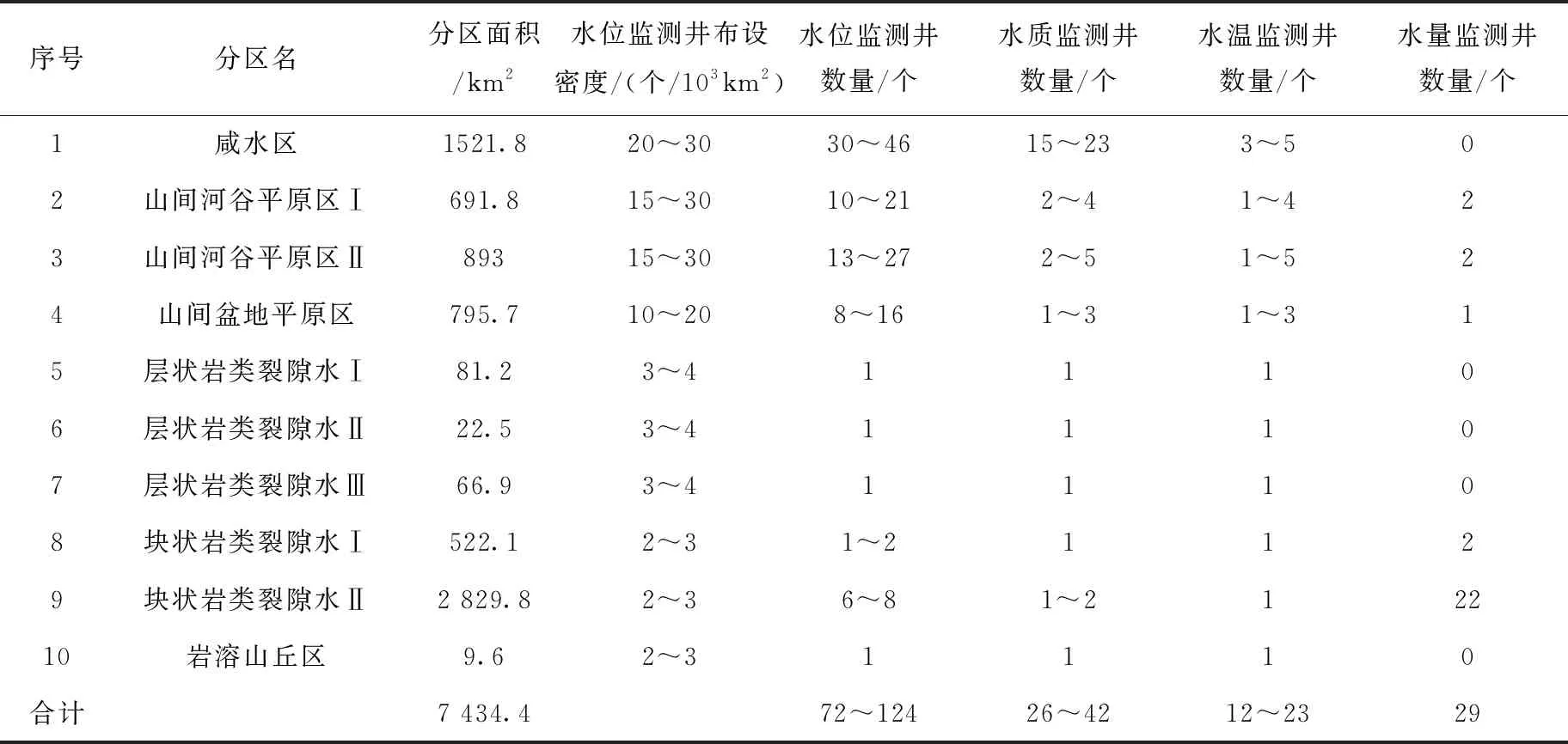

基于各分区的面积及水位监测井布设密度要求,同时考虑部分分区存在岩溶塌陷区、海(咸)水入侵区等特殊类型区,确定各分区的水位监测井布设数量为72~124个。水质监测井的布设密度,应控制在同一地下水类型区内水位监测井布设密度的20%,地下水化学成分复杂的区域可适当加密。由于咸水区地下水化学成分较内陆地区更为复杂,因此,适当加密,按水位监测井数量的50%布设,由此可得到各分区水质监测井的布设数量为26~42个。水温监测井的布设数量宜占同一区域水位监测井的10%~20%,由此可得到各分区的水温监测井的布设数量为12~23个。所有29个地下水开采井的开采量都应进行监测。各分区监测井布设数量见表1。

4) 评价及建议

结合各分区现有水位、水质和水温监测井数量可知,山间河谷平原区Ⅰ、山间河谷平原区Ⅱ、山间盆地平原区、块状岩类裂隙水Ⅰ、块状岩类裂隙水Ⅱ等5个分区的水位监测井数量超过布设数量要求,应分别减少至21个、27个、16个、2个和8个,共减少137个水位监测井;咸水区、山间河谷平原区Ⅰ、山间河谷平原区Ⅱ、山间盆地平原区、块状岩类裂隙水Ⅰ、块状岩类裂隙水Ⅱ等6个分区的水质监测井数量超过布设数量要求,应分别减少至23个、4个、5个、3个、1个和2个,共减少208个水质监测井;咸水区、山间河谷平原区Ⅰ、山间河谷平原区Ⅱ、山间盆地平原区、块状岩类裂隙水Ⅰ、块状岩类裂隙水Ⅱ等6个分区的水温监测井数量超过布设数量要求,应分别减少至5个、4个、5个、3个、1个、1个,共减少72个水温监测井,层状岩类裂隙水Ⅰ、层状岩类裂隙水Ⅱ、层状岩类裂隙水Ⅲ、岩溶山丘区等4个区的水温监测井数量未达到布设数量要求,应分别增加至1个,共增加4个水温监测井。

表1 地下水监测井布设数量

3.2 监测井建设与管理问题分析及建议

1) 未建设站房、受损风险高

由于广州市城市化水平较高,征地成本较大,目前监测井的建设用地均采用租用或借用的形式,不具备建设站房的条件,因此所有监测井均未建设站房,由此导致监测井被损毁的风险大大增加。

2) 布局不合理、代表性差

受建设场地的限制,大部分监测井无法按照监测目的进行布设,选址优先考虑施工的可行性,因此,在布局上受限,代表性不足。

3) 施工不规范、数据准确性不足

大部分监测井属于借用的勘探孔,非专门建设的地下水监测井,前期施工不规范,建设质量参差不齐,导致目前无法准确得到目标层位的水位、水质数据。且大部分监测井未设置水准标石,高程测量精度不高,影响水位数据的准确性。

4) 建议

在优化地下水监测井网的基础上,改造井深、井径、井壁管、过滤管、沉淀管等未达到规范要求的地下水监测井,并建设站房和设置水准标石。

3.3 信息监测与服务问题分析及建议

目前,广州市有60个由人工监测的水位监测井,监测频率为1次/月。由于每月监测时间不固定,导致测得的水位数据随机性较大,严重影响数据的使用。此外,有251个水质监测井由人工采样检测水质,由不同的部门建设和管理,监测项目和监测频次也由相应管理部门根据自身需要制定,未能统一。且部分监测井的水质监测项目偏少,监测频次偏低,未达到规范要求。其他在线监测的监测井仅实现了自动监测信息的数据传输和存储功能,尚未实现地下水监测信息管理、分析评价、预测分析、信息共享功能,自动化水平不高。因此,有必要建设由信息采集、信息传输、信息接收和处理、地下水自动监测井、地下水监测信息中心、地下水动态数据库、地下水应用服务体系组成的地下水在线监测系统,供各级政府及相关部门依职责查询和使用地下水监测数据,实现数据共享。

4 结论与展望

本文介绍了广州市地下水监测井网建设现状,分析了广州市地下水监测井网在监测井布设、监测井建设与管理、信息监测与服务等方面的问题,并提出了建议。随着水资源管理对地下水监测信息要求的提高,广州市地下水监测井网的布设应进行优化调整,以更好监控地下水动态变化,提高地下水监测的代表性、有效性,提高地下水监测服务能力,为各级政府和相关部门决策提供及时准确的地下水信息。