混合式教学法在中药制药专业综合实验教学中的设计与实践

2021-03-01李存玉彭国平郑云枫

李存玉,彭国平,郑云枫

(南京中医药大学药学院,南京 210023)

0 引言

中药制药专业综合实验属于中药制药专业核心课程,通过制药理论与生产实践的结合,基于中药成分的理化性质、作用特点,探索中药复杂溶液体系中成分的转移、转化规律。通过该课程的学习,学生能够熟练掌握中药制药过程所涉及的中药成分理化性质应用特点与化学影响,具备在生产实践中识别问题、分析问题、解决问题的能力[1]。但在教学过程中,学生表现出理论知识与实践能力脱节的问题,以丹参注射液制备时的醇沉工艺为例,采用相同实验方案,出现差异大、难预测的醇沉效果。教师难以通过实验结果了解学生对知识的掌握情况,无法进行针对性地教学指导。为了解决上述教学问题,改变现有教学模式,以醇沉实验为例,整合线上教学资源,发掘线下教学优势,探索并构建线上线下混合式教学模式,使学生充分发挥自主能动性,检索并使用MOOC、SPOC、雨课堂等相关线上教学资源,任课教师线下针对性进行解惑答疑[2-6]。

1 醇沉实验教学现状

1.1 课前预习

开展教学工作之前,任课教师上传教学大纲、PPT、教学视频至校网络教学平台(http:/ /e.njucm.edu.cn/meol/personal.do),以供学生课前预习、同学交流、师生交互、作业反馈等。同时提供网络开放课程,文献检索平台。如醇沉溶液环境对成分影响规律的学习,可以通过中国大学MOOC(https:/ /www.icourse163.org/)、中国知网中“中药醇沉工艺优化与过程控制研究进展”(https:/ /kns.cnki.net/)以及《中华人民共和国卫生部药品标准》WS3-B-3766-98 丹参注射液质量标准等途径获取相关知识点,同时结合微信、QQ等网络手段提高交流效率。

1.2 课堂教学

学生通过“雨课堂”进行实名签到,任课教师分析网络教学资源使用及作业完成情况,围绕教学重点、难点进行讲述,以制药企业生产实例为主题,通过PBL、翻转课堂教学法,匹配相应的考评办法,调动同学参与度,根据学生问题提出、反馈,判断知识掌握情况,并及时予以解答。

1.3 课后实践

课后学生根据预约实验场地、仪器设备、试剂耗材批复情况,进入中药制药专业开放性实验教学平台,由学生为主体开展主题实验,助教及实验师辅助指导完成,并上传实验报告。同时,对于课堂参与度低、作业完成度差的同学,通过班级互助、教师课后针对性辅导的形式,提升学生学习能力。

2 线上线下混合式教学设计

2.1 明确教学目标

(1)知识目标。掌握醇沉法的基本原理;了解醇沉引起的复杂溶液体系变化;熟悉成分转移率与存在状态、醇沉的相关性。

(2)能力目标。能够通过慢加快搅式的醇沉保障目标成分传递行为;能够调节溶液环境改善醇沉效果;培养学生自主设计及方案执行能力。

(3)课程思政。中药制药过程中的醇沉工艺与药品质量、安全性息息相关,围绕中药制药专业培养目标,以中国制药人的刻苦研制、医药行业发展以及真实案例,从思想上产生共鸣,激发励志求知的精神,并树立正确的人生观、价值观和职业责任。

通过实验数据诠释醇沉操作的慢加快搅,阐明醇沉过程中存在状态变化,成分为什么会“包裹”,为什么需要冷藏处理,为什么醇沉有时间要求?引导学生发现问题、解决问题,并实现能力提升。

以文献报道的“清络通痹颗粒醇沉工艺”为例[7],分析青藤碱为何随着乙醇浓度升高损失率增加,教育学生错误的醇沉处理,直接影响产品质量,造成药用资源浪费的同时,给制药企业带来损失,培养学生严谨的工作态度。

2.2 理清学情

本课程授课对象为中药学类中药制药专业本科四年级学生,已经历有机化学、分析化学、中药化学等理论知识和实验操作技能训练,为中药制药专业综合实验的学习奠定了基础。学生经过2 年多的专业课程学习,对于理论向实践过渡的专业课程,兴趣浓厚,渴望能够通过自身能力解决制药过程中的关键科学问题。同时,具备于网络资源查阅、整理、分析能力,且可以通过教师引导完成自主学习和课堂讨论。

实验教材采用中药制药专业综合实验自编讲义,醇沉作为中药制药经典精制除杂工艺,通过改变目标溶液体系中乙醇浓度,实现水溶性大分子无效成分沉淀的过程。本知识点需要学生掌握中药溶液复杂体系中成分状态与醇沉浓度的内在关联,可用于制剂除杂、多糖分离等。教学重点是醇沉法原理、复杂溶液体系、成分存在状态。教学难点是成分状态与醇沉传递行为及醇沉效果差异性控制。

2.3 合理的设计与安排

线上线下混合式教学可以有效沟通理论教学和课程实践,围绕丹参注射液制备时醇沉环节的成分转移率偏差大的实际生产问题,通过课前预习、课中教学、课后实践3 个阶段,采用问题导入、理论学习、方案设计、实验实施、结题讨论的课程执行模式,网络、课堂、实验室线上线下教学相结合,构建适用于中药制药专业综合实验的教学设计思路图(见图1)。充分锻炼学生自主探究和组间协作能力,收获实验成果的满足感。

图1 教学设计思路

黑板教学设计包括课堂教学、实验教学,其中课堂教学中黑板功能划分为板书和幻灯投影区域,其中板书包括知识点标题、重点、难点以及需要着重记忆的内容。幻灯区域提供教学视频、PPT、图片等资源。实验教学黑板教学中分为板书和多功能交互屏,其中板书包括实验主题、实验人员、辅导教师、实验员以及实验数据交流区,多功能屏用于学生实验结果、图片、视频、网络资源展示。

2.4 教学创新点

(1)通过混合式教学,沟通“课前-课中-课后”教学过程,贯穿理论与实践教学,调整学生、教师的角色定位,打破课堂教学中时间和空间限制,激发学生主观求知热情,培养学生质疑问题、设计方案、解决问题的科研逻辑思维与执行能力[8]。

(2)“互联网+开放性实验”为锻炼学生实践创新能力提供了平台[9],学生通过实验教学平台预约试剂、实验室、设备等教学资源,提高学生课余时间使用的灵活性和合理性,有助于实验教学中心对教学资源进行统筹安排,提高软、硬件利用效率。

(3)以制药关键工艺存在的问题为导入点,学生通过科研探索、努力求知实现自我价值。在掌握相关知识点的同时,塑造科研思维,构建了中药制药化学知识体系。

3 实验实施、结果分析及教学效果评价

3.1 制药问题,新课导入

(1)学生通过网络教学平台预习“溶液体系-醇沉过程与影响”、中国大学MOOC 教学视频。同时下载课程PPT、教学大纲、作业(选择题、判断题),了解章节知识点、重点、难点。

(2)制药问题的提出,丹参注射液生产工艺中的醇沉环节,采用相同的试剂,但批次间成分转移率差异大?醇沉的原理是什么?醇沉与复杂溶液体系的关系?成分存在状态与醇沉转移率的关系?如何发掘引起转移率差异大的原因?

(3)预习效果评价,根据网络教学平台中作业反馈,师生交互功能抽查错题的原因和预习存在疑问。综合分析,大部分同学掌握了醇沉是通过改变溶液体系,影响溶液环境中溶质溶解度,实现沉淀分离的理论知识点,也理解了溶质溶解度与分子大小、存在状态是相关的。但是在分析成分转移率差异时难以应用,仅能提出“慢加快搅”基本操作原则,相同的试剂和操作方式,存在差异的原因难以分析。

(4)梳理知识点,引导发现科学问题。讲解丹参注射液中主要含有酚酸类成分,在水溶液中以分子态、离子态形式存在,且存在分子大小、解离常数差异。随着溶液体系变化,解离常数改变也会影响溶解度,如何控制目标成分的溶解过程,是实现醇沉效果一致性的关键。

3.2 设计主题,实践执行

3.2.1 实验准备

(1)文献查阅,做好准备工作。通过中国知网、万方、维普、ScienceDirect、Wiley数据库分析,发现醇沉过程中影响成分转移率有成分存在状态、沉淀物包裹两个关键因素[10-11]。

(2)实验主题提出。沉淀包裹与溶液环境中乙醇分布的均匀性相关,提出主题①乙醇加入速度、加入方法对成分转移率的影响;成分存在状态决定了醇沉溶液中的溶解度,提出主题②通过溶液pH 调控成分存在状态,探索解离行为与转移率的相关性。

(3)提交实验方案。包括实验主题、实验人员、目的、试剂、仪器、场地、时间等内容,通过实验教学平台提交。

(4)方案反馈。认可实验主题,提出多因素考察时,需要量化考察因素,如加醇速度等;溶液pH调节,了解成分解离常数pKa 和酸碱稳定性,设定考察范围。同时向学生反馈试剂、仪器、场地批准情况,实验开展时间、指导老师、实验员安排。

3.2.2 实验方案执行与数据分析

(1)操作参数对醇沉效果的影响。针对加入乙醇均匀度与溶液环境中局部乙醇浓度过高,引起的不溶性微粒瞬间释放,导致成分包裹。学生自主设计定量醇沉装置(见图2),采用雷弗BT101L 流量型智能蠕动泵与花洒连接,提高乙醇加入准确性和均匀性。根据浓缩至相对密度的丹参浸膏,醇沉至含乙醇浓度为75%,加入95%乙醇体积为1 500 mL,分别定量考察10、20、50、100、200、500 mL/min 的乙醇流量,以除杂率、成分转移率为指标进行评价。

图2 定量醇沉示意图

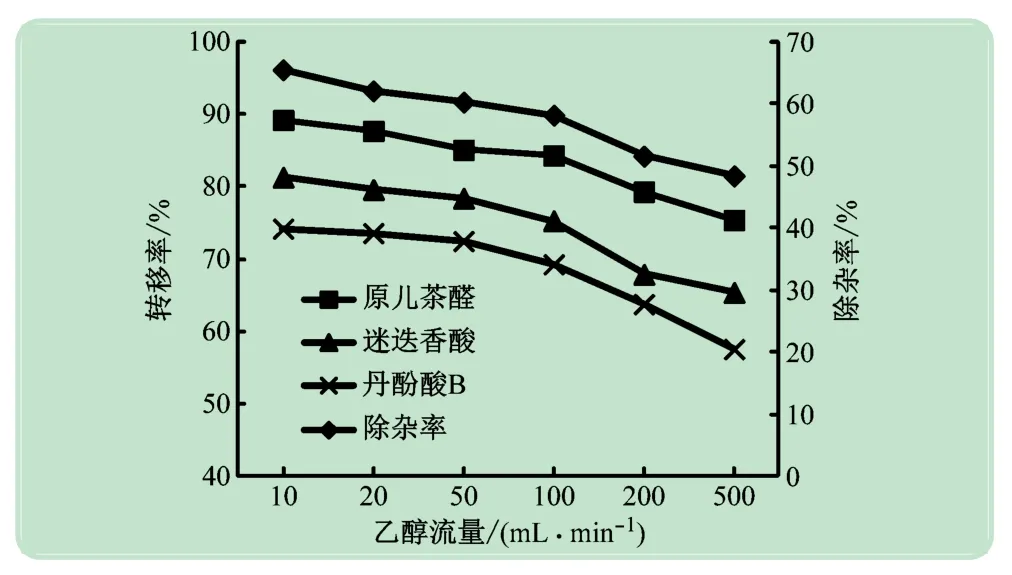

从图3 所示可见,随着乙醇流量的增加,除杂率和成分转移率均呈现缓慢下降趋势,其中当乙醇流量超过100 mL/min时,除杂效果和成分转移率均下降明显,此时与去杂存精的醇沉目的相悖,也是引起醇沉批次间差异大的原因所在。因此,学生分析此时加入乙醇速度过快,出现沉淀物对成分的包裹,同时杂质类成分未经过微粒析出、团聚沉淀的过程,反而出现除杂率降低的趋势。

图3 操作参数对醇沉效果的影响

(2)溶液pH 对醇沉效果的影响。查阅文献[12],确定指标性成分pKa,原儿茶醛(7.56)、迷迭香酸(4.01)、丹酚酸B(2.77),丹参提取液pH在4.0~5.0范围内,存在状态主要为以游离态的原儿茶醛、游离-解离共存的迷迭香酸、解离态的丹酚酸B,为了改善成分在终端醇浓度下的溶解度,在相同醇沉操作前提下,考察pH分别为2.0~8.0 时对指标性成分转移率影响(见图4)。

图4 溶液pH对醇沉效果的影响

分析图4 中数据,溶液pH 引起的成分存在状态变化,对醇沉效果具有一定影响。从图中折线变化趋势,随着pH升高,成分转移率均下降,其中迷迭香酸因离子化程度高,引起溶解度下降,综合成分转移率和除杂率,应该控制溶液pH≤4,可以在保障除杂效果的同时,控制指标性成分的损失。

根据两个主题组的实验结果,组内同学分工协作,一部分同学整理总结汇报材料,一部分同学根据操作参数以及溶液pH 对醇沉的影响,选择pH 为4 时,乙醇流量50 mL/min,进行醇沉效果验证实验(平行3次),结果发现除杂率与成分转移率相对稳定,RSD(%)<5.0%。经过实验方案设计、执行、分析、验证,初步解决了丹参注射液醇沉效果一致性差的生产问题。

3.3 结题汇报

同学们围绕研究现状、立题依据、实验方案、研究内容、实验结果,以中国知网数据库文献为支撑,提出丹参注射液生产中的醇沉环节,通过控制乙醇加入速度、溶液pH,可以改善生产过程中批次间的一致性问题[13]。同时,其余同学根据线上线下混合式教学构建的知识体系进行提问、讨论,有同学提出,实验室规模研制的醇沉装置进行工业化的可行性。

通过结题汇报,项目执行和参与讨论的同学均掌握醇沉法基本原理,熟悉丹参中指标性成分转移率与存在状态、醇沉的相关性。同时,理解慢加快搅的关键在于溶液环境中乙醇浓度变化的梯度性和均匀性,同时同学们围绕醇沉实验的主题,充分锻炼了自主设计和方案执行能力。

围绕文献清络通痹颗粒醇沉工艺中药效成分青藤碱随着乙醇浓度升高损失率增加的现象,基于已取得的实验结论,学生提出①青藤碱属于脂溶性成分,乙醇浓度升高,溶解度增加,因此文献结果与理论知识相悖;②推测青藤碱以离子态形式存在,引起醇沉损失;③操作误差引起的沉淀物“包裹行为”。并进一步提出数据验证和解决方案,实现了知识、能力和课程思政培养目标,学生树立了励志求知科研探索精神和中药制药人的职业责任。

3.4 理论与实践相结合

根据学生汇报、讨论情况,对本节课程学习内容进行总结,强调的重点和难点内容,帮助学生梳理知识体系。借助中药制药专业实践基地优势,前往附属医院制剂部、康缘药业、南京中山制药,在一线生产技术人员带领下进行生产实践训练,了解GMP 车间管理规范、生产流程和车间布局,以及中试设备操作及生产记录填写,通过理论联系实践,增强教学效果[14-15]。

学生通过网络教学平台,在线提交结题报告,根据方案设计、项目执行、总结讨论和报告完成情况进行分数评定,根据学生讨论和问题通过平台反馈,并进行教学反思、更新教学资源等。

4 结语

通过线上线下混合式教学法将中药制药专业综合实验中的制药理论与生产实践进行有效结合,借助信息化教学平台、网络教学资源、生产实践教学基地[16],贯穿“课前-课中-课后”教学环节,打破“空间-时间-人员”限制,以醇沉实验为例,通过问题引导,设计主题,实践执行,结题汇报,理论与实践相结合,在实现知识能力培养的同时,锻炼学生自主学习、求知欲望和协作能力。

通过线上线下混合教学模式在中药制药化学课堂教学改革中的设计与实践,让学生、教师重新进行了角色定位,学生从“为什么”的提问过渡至“是什么”的学术交流,文献查阅、网络学习、数据讨论频率明显增加。实验教学场地、设备资源得到合理化配置,任课教师、实验教学人员、助教的职业价值得到进一步释放,增强了知识传递的责任感,收获了学生对教学效果的肯定,实现了学生理论学习和实践能力培养的双提升。