国家文化形象建构下的中国动画创作及理论创新研究

2021-02-26殷俊黄秋儒沈艾雯陆紫瑶

殷俊,黄秋儒,沈艾雯,陆紫瑶

1.江南大学,无锡 214122;2.无锡学院,无锡 214105

国内外民众对一个国家在世界格局中的总体形象认知和印象评价被称为“国家形象”。国家形象中对一个国家经济状况与政治主张的认知评价是最重要的,而文化软实力作为政治主张的外延部分,在近些年被给予高度的关注。在庆祝中国共产党成立95 周年大会上的讲话中,习近平总书记明确提出“全党要坚定道路自信、理论自信、制度自信、文化自信”,并且强调“文化自信,是更基础、更广泛、更深厚的自信”。文化全球化背景下,随着大众媒体,特别是网络媒体的迅猛发展,跨国文化传播更为迅速便捷,消费主义文化无孔不入,西方文化的强势地位不容回避。“由于诸多因素的干扰,中国经济的迅速发展局面,已使西方社会对中国长期存在的‘政治威胁论’、‘军事威胁论’被‘经济威胁论’取代,并衍生出‘贸易威胁论’、‘资源能源威胁论’、‘生态环境威胁论’、‘汇率操纵论’等变种[1]。”不难看出,这些“他塑”的局面都依附于西方发达国家对于中国经济高速增长的认知与评价,而他们对中国文化形象的认知则较为模糊。当下,中国国家形象的构建与传播,逐渐成为各界普遍关注的议题。中国形象的研究主体从比较文学学科向多个学科发展,研究的对象也从文学文本扩大到历史文献、影视作品、大众传媒、学术成果等方方面面。动画作品作为大众文化的一种形式,凭借其独特的魅力在世界范围内拥有着庞大的受众基础。在长期的发展过程中,动画广泛汲取了人类历史上的传统文化和智慧精华。鲜活、富有生命力的动画形象,可以成为一个国家最具有标志性的代表,可以对建构国家文化形象、宣传文化底蕴起到积极作用。例如,美国漫威公司塑造的超级英雄形象,彰显着个人英雄主义,代表了美国人在国际地位与国际影响力上的思考;日本作为动画大国,其少男少女系列动画传递出“可爱大国”的形象,而科幻机器人题材动画又塑造出“科技大国”的形象等。但对于中国国产动画来说,目前还存在着因热衷于经济利益而“政治淡漠”的现象。中国国产动画如何吸取他国经验教训为己所用,实现国家文化战略目标,已成为当务之急。

一、研究背景

(一)建成文化强国战略目标的提出

当代中国,社会主义现代化建设事业历经风雨坎坷,取得了辉煌成就。社会生产力显著提高,综合国力跃居世界前列;经济发展进入新常态,发展格局发生重大变化;人民群众生活水平持续改善,社会事业发展明显加快;我国国际地位和影响力大幅提升,日益走向世界舞台中央,中国特色社会主义现代化建设进入了新时代。文化是一个国家、一个民族的灵魂。文化自信是更基础、更广泛、更深厚的自信,是一个国家、一个民族发展中更基本、更深沉、更持久的力量。改革开放以来,尤其是党的十八大以来,我国社会主义经济、政治、社会、文化和生态建设取得了一系列崭新成就,为社会主义文化强国建设提供了现实基础;另一方面,面对世界经济政治秩序调整带来的机遇和挑战,特别是在对外开放不断扩大和全面推进“一带一路”建设的现实背景下,迫切需要加快我国社会主义文化大发展、大繁荣,增强我国文化发展的国际传播力、辐射力和影响力,加快推进社会主义文化强国建设。党的十九大强调:文化是一个国家、一个民族的灵魂。文化兴国运兴,文化强民族强。没有高度的文化自信,没有文化的繁荣兴盛,就没有中华民族伟大复兴。要坚持中国特色社会主义文化发展道路,激发全民族文化创新创造活力,建设社会主义文化强国。

党的十七届六中全会第一次提出了建设社会主义文化强国的战略目标,在国内外引起了热烈反响,得到了全党全社会的积极响应。党的十八大第一次提出了建设社会主义文化强国的完整新思路。社会主义文化强国既有理论依据,也是实践要求。一方面文化在国家建设中发挥越来越重要的作用,另一方面文化也是世界范围内国家之间竞争的重要领域。

(二)动画的跨文化传播

沃尔特·迪士尼(Walt Disney)曾说:“动画能解释人类于脑中呈现及产生印象的任何事物。”相较于其他形式的影视作品,动画拥有着更广阔的思维创作空间和更为多样的艺术表现手法,不局限于特定的时间、空间以及题材等。动画创作者可以通过高度的想象与虚拟性,灵活运用视听语言以带给观众奇幻的视觉享受。动画中由物质世界观察不到的夸张、变形情节以及不存在的事物构成的假象世界,模糊了真实世界中的地域、种族、国家等界限。当今全球化语境下,动画的传播、沟通与融合拥有了更为广阔的背景。动画凭借着其强大的吸引力、亲和力和感召力,逐渐成为文化传播领域中的主力军,展现出强大的文化影响力。

每种文化都有其核心的东西,如美国文化作品中都离不开对“美国梦”的阐释。无论是迪士尼《花木兰》中的木兰,还是梦工厂《功夫熊猫》中的阿宝,都是中国元素外壳包装下的个人英雄主义,表达的是以“美国梦”为核心的美国价值观[2]。美国赛博朋克小说家安娜李·纽威茨(Annalee Newitz)曾说:“70 年代末期起,西方科幻作品就出现了一个重要概念,即日本代表着未来。日本的怪异文化就代表着让人捉摸不透的未来。”如今,日本面向海外受众打造了“酷日本”(Cool Japan)的国家形象和品牌战略。日本动画借助无限的想象和创意诉说着“日本梦”,以动漫为介质承载、表达、传递着日本文化。通过发展“新文化产业”,变“产品输出”为“文化输出”,这不仅极大地改善了日本战后负面的国际形象,还推动了日本经济的发展。对于中国动画来说,虽然国产动画一直在试图构建自己的“中国梦”,但当下的国产动画还是没能完全跳出将“民族化”窄化为向传统文化回归的困境,只是将传统文化符号脸谱式地呈现在动画作品中而已。从内容到形式上的“仿古”只会降低艺术创作的活力,如何将优秀传统文化进行当代化的转换已成为当务之急。以“孙悟空”这一典型的中国传统文化符号为例,万籁鸣导演的影院动画片《大闹天宫》将他展现在国际视野中,从而出现了不少以其为原型的动画作品,如日本动画《龙珠》、《最游记》等,这使“孙悟空”成为在西方国家辨识度最高的中国动画明星之一。即便如此,中国动画至今还是没有在世界语境下制作出深入人心的“孙悟空”角色形象。2019 年11 月由西班牙组合Pascu y Rodri 制作的动画科普短片《悟空的起源(El Origen de GOKU)》中,依旧大量参考日本动画《龙珠》中的“孙悟空”角色形象,并将其作为设计源泉。在文化全球化语境下,动画承载着在跨文化传播中宣扬各国文化的作用,中国文化在对内对外传播过程中如何以动画为媒介,表达与建构国家形象成为值得思考的问题。

二、国内外研究现状

(一)国家文化形象研究动态

美国经济学家肯尼斯·艾瓦特·博尔丁(Kenneth Ewart Boulding)在National images and international systems中最早提出“国家形象”的概念:“一个国家对自己的认知以及国际体系中其他行为体对它的认知的结合……”美国著名国际政治学者约瑟夫·奈(Joseph Nye)认为国家形象是“软实力”的重要体现,他认为:“传统观念认为那些拥有最强大军事力量的国家将夺得优势。但在信息时代,真正赢家是那些最会讲故事的国家。”自20世纪80年代比较文学在中国复兴以来,中国学界就表现出对国家形象研究的自觉,即使是在形象学理论系统译介之前也是如此。中国形象的研究主体从比较文学学科向多个学科发展,研究的对象也从文学文本扩大到历史文献、影视作品、大众传媒、学术成果等方方面面,而且在研究中更加强调中国立场,并更多地和意识形态、国家形象建构、国家软实力等问题联系起来。如孙英春教授在其著作《跨文化传播学》中论述了文化形象与国家形象的关系,提出:“文化形象是国家形象的重要组成部分,文化形象既是一个国家对传统文化与时代文化的有效结合,也是对文化内容、文化结构、文化制度等内涵的时代性调整,同时也是国家公民个人文化素养及集体性格的集中展示[3]。”中国艺术研究院贾磊磊教授认为,文化形象是一个国家通过文化积淀或文化成果所展现的这个国家的整体风貌。冯颜利在《论当代中国文化形象建设与综合国力的提升》中认为国家文化形象是一个国家文化传统、文化行为、文化实力的集中体现[4]。孙英春教授还在《中国国家形象的文化建构》中提出:“以怎样的形象来面对当今的世界,已成为中国复兴之路上的重大考验,也孕育着一种最重要的历史见证方式——只有建立一种立足于中华传统的文化独立,一种以开放为特征的当代文化主体意识,弘扬中国文化对世界的贡献和责任,中国国家形象才有持久的生命力和影响力[1]。”从以上可见,国家文化形象建设已经成为当今中国的当务之急。

(二)中国动画创作及理论研究动态

有关中国动画主题的研究主要侧重对动画的发展史、美学、技术与流程、产业等相关内容。从动画发展史出发,尹岩在《动画电影中的“中国学派”》一文中对动画“中国学派”有了较为清晰的认知[5]。北京电影学院孙立军教授在《浅谈中国动画的创作现状》对中国动画面临的机遇与挑战,中国影视动画的创作现状以及动画的人才培养、政策扶植方面提出了自己的观点。陈培培的博士论文《创作、接受及其理论:国产动画的外来影响研究》立足于动画发展史分析了外来影响下的国产动画[6]。从动画美学角度出发,高放的《中国动画电影的悲剧特质》从伦理模式的延续以及团圆之趣,论述了中国动画电影的悲剧特质。任占涛的博士论文《动画形式的民族化:中国动画戏曲元素研究》探究中国戏曲作为极具民族特色的艺术表现形式在动画中的元素应用与融合[7]。从动画产业角度出发,王冀中的《动画产业经营与管理》主要是研究中国动画产业,对动画产业的发展现状、行业前沿和产业链进行分析。国外对中国动画的研究非常少,日本学者远藤誉的《中国动漫新人类》,主要研究了“动漫”如何影响中国80后一代人。

(三)国家文化形象建构下的中国动画创作及理论创新研究动态

目前对于国家文化形象建构下的中国动画创作及理论研究较少,大家研究的重心在于动画对国家文化形象的积极作用,以及其他影视作品中国家文化形象的建构研究。李海燕在《动漫文化与国家形象建构》中阐释了动漫文化对建构国家形象的积极作用。中国传媒大学宫承波教授等在《动画在国家形象建构中的作用》分析了动画在国家形象建构中的作用,以及国产动画在国家形象建构中的表现。此外,中国电影评论学会会长饶曙光研究员在《电影与国家形象:产业、文化与美学》中总结了文化自觉、文化自信、电影产业以及国家形象的辩证关系[8]。张婧在《影视作品对国家形象建构的影响——由<战狼2>引发的思考》中从情怀和视听等方面分析影视作品《战狼》,并反思影视作品在构建国家形象中的作用[9]。

上述研究为本课题的研究奠定了良好的基础,目前国家文化形象建构下的中国动画创作及理论创新研究尚属一个比较新的领域。中国动画如何在外来多元文化的冲击下不出现文化失语、价值观缺失的情况,建构好国家文化形象,对内提升全民族的文化自信,对外提升国际竞争力?对这些问题的研究还需进一步深入。

三、研究意义

(一)学术意义

对中国动画创作及理论发展历程与国家文化形象变迁进行梳理,具有重要的史学意义。转换理论认知,有助于传承与弘扬中华优秀的传统文化,让国民理解与认同中国文化的内涵与外延,增强中华民族的文化自觉与文化自信。

而动画作为文化传播的优秀载体,能够克服语言、文字不同引起的传播障碍,达到影响国家文化形象建构的效果。有助于实现思维方式的突破,丰富研究视角,形成更有深度的研究。

(二)应用价值

该研究为在国家文化形象建构中失语的中国动画拓宽视野、丰富内涵、全面提升层次,为国家文化形象建构下的中国动画创作及理论提供可以借鉴的经验和模式;为今后中国动画产业的发展起到强有力的推动作用;为我国文化产业在国际竞争力的重构及科学评价方面提供理论和应用基础。

四、主要研究内容

(一)中国动画创作及理论发展历程与国家文化形象变迁梳理

以史为鉴,将动画与历史学相结合,在与其息息相关的社会历史语境及文化生态中,对中国动画进行深入研究。重点分析中华人民共和国成立以来(1949年—2010 年)中国动画理论的发展历程,按阶段描绘揭示在中国社会的不同时代,国家文化形象与动画创作及理论发展之间有机相关的现象及原因。

(二)国家文化形象建构下的中国动画创作及理论现状研究

以2011年至今中国动画创作的背景特征、主要形态、代表作品以及所塑造的国家形象为对象,选择北京、上海、广州、深圳等一线城市进行调研,深度访谈相关动画企业中高层管理者,对一线创作者进行问卷调查和数字化访问,运用SWOT 分析法,系统总结我国动画创作及理论发展与国家文化形象建构的现状。

(三)国家文化形象建构下的美国、日本动画创作及理论比较研究

着重运用综合的生态化思维方式,分析国家文化形象建构对美国、日本动画创作及理论研究的深刻影响和重塑作用。在该部分还将运用问卷调查对中国受众在接受美国、日本动画作品后的心理态度进行实证性研究。整理分析中国、美国、日本动画作品,将其中所具备的普遍性文化特色进行比较,以清晰地辨识其间的异同。在寻求其他国家动画作品的成功特质的同时,反思我国动画与国家文化形象建构的辩证关系,为我国动画自身发展以及重塑国家文化形象提供思路。

(四)反思及对策

着眼于我国动画历史发展与自身的建设,结合美国、日本动画的经验与教训,提出我国动画在有效进行国家形象建构方面的创作及理论创新的一系列反思与对策。如作为第二次世界大战中的侵略国与战败国,战后日本的国家形象并不正面,即使迅速崛起的经济实力也没有提高日本文化的国际影响力。日本前首相麻生太郎认为,日本文化产业的输出“如果让人听到‘日本’一词,马上冒出的印象是明快、漂亮、酷等,长远来看,日本的意见容易行得通,日本外交能够顺利展开,并一步步接近目标”。日本利用文化传播,尤其是动画的对外传播,极大地改善了国家硬实力与软实力的失衡,提升了国家声誉资本,同时有效提升了国家形象。日本在实现从“经济大国”到“魅力大国”的转变中,日本动画功不可没。类似的情形在美国身上也得以呈现。美国人与生俱来的乐观、幽默以及“英雄主义”情结在美式动画中得到了充分的彰显。当与米老鼠、唐老鸭、高飞狗、海绵宝宝、小熊维尼等动画明星联系在一起时,美国的文化形象无疑是具有魅力的。这种极具亲和力的魅力又被称为软实力,在全球化时代下,软实力对于一个国家来说意义非凡。通过分析美国以及日本动画对其国家形象塑造的历史经验,探讨中国动画如何在对内外传播中塑造积极、正面的国家文化形象。

五、相关研究概念界定

(一)国家文化形象

国家形象是指“对一国政治、经济、社会、文化与地理等方面状况的认识和评价”。孙有中认为:“国家形象是一国内部公众和外部公众对该国政治(包括政府信誉、外交能力与军事准备等)、经济(包括金融实力、财政实力、产品特色与质量、国民收入等)、社会(包括社会凝聚力、安全与稳定、国民士气、民族性格等)、文化(包括科技实力、教育水平、文化遗产、风俗习惯、价值观念等)与地理(包括地理环境、自然资源、人口数量等)等方面状况的认识与评价,可分为国内形象与国际形象,两者之间往往存在很大差异。国家形象在根本上取决于国家的综合国力,但并不能简单地等同于国家的实际状况,它在某种程度上是可以被塑造的[10]。”学术界主要从三个角度来界定“国家形象”。从综合性角度,管文虎认为:“国家形象是一个综合体,它是国家的外部公众和内部公众对国家本身、国家行为、国家的各项活动及其成果所给予的总体评价和认定,国家形象具有极大的影响力、凝聚力,是一个国家整体实力的体现[11]。”从传播学角度,徐小鸽认为:“国家形象是指一个国家在国际新闻流动中所形成的形象,或者说是指一国在他国新闻媒介的新闻和言论报道中所呈现的形象[12]。”从软实力角度,孟建认为:“国家形象是国内外公众对一个国家在世界体系中的总体认知与态度。它不仅表现为国内民众对该国的总体认知与态度,更表现为国外民众对这个国家的总体印象与评价。它是国家文化软实力的重要标志,也是一个国家基于文化的生命力、创新力、传播力而形成的思想、道德和精神力量[13]。”

文化,是一个国家和民族生生不息的血脉和灵魂,是推进经济、社会与科学发展的重要支撑。文化的发展程度决定着一个国家和民族的文明程度,文化所形成的内在力量是一个国家和民族是否具有向心力和凝聚力的决定性因素。文化代表着国家身份和民族形象,相较于政治、经济,文化会产生更为持久的吸引力和影响力。国家文化形象是国内外民众对一个国家的传统思想、理想信念、价值追求、国民素质等文化软实力的感知与评价。由于“文化”被认为是构成“软实力”的三大主要因素之一,所以文化传播也被给予相较之前更多的关注。当下,文化产业定位已经从支柱产业转变成战略产业,政治竞争表现为文化竞争,而文化竞争则落实到文化产业的竞争[14]。文化产品是一种“有形的、共享的、公共的文化表征”,能够最直接地反映一个国家的文化形象。文化产品是文化的外化,凡是具有文化符号意义的产品都可被理解为文化产品。一般认为,文化产品是经济价值、文化价值和审美价值等多重价值的统一体。不同于一般的商品,文化产品的文化价值不只是为满足人类的某种需求而具备的使用价值,同时它还可以是不同文化的载体,具有强大的教化功能。此外,文化产品还具有可重复消费、可持续影响等特征,这决定了其中所蕴含的文化价值的重要性,如果文化产品传播恰当,伴随着传播次数的增加,以及传播空间的拓展,必将大大提升文化产品的价值和影响力。影视艺术是一种新型的、广泛的大众传播媒介艺术。动画作为影视艺术的重要分支,不仅可以通过票房、广告的收入来获得巨大的经济效益,还可以向世界各地的人们展示本国的民族文化,有利于塑造和推广本国的国家形象,同时起到联络各国人民情感的作用,促进国际文化的交流。

习近平总书记在十八届中共中央政治局第十二次集体学习时提出了四个“大国形象”的概念。习总书记指出,当代中国形象应该是“文明大国形象”、“东方大国形象”、“负责任大国形象”和“社会主义大国形象”。这四种形象的综合体,就是中国故事必须塑造的中国形象。只有在了解国际文化传播新特征与新理念的基础上,才能构建中国国际文化传播新框架,传播中国形象。文化软实力竞争最主要的手段就是国际文化传播,包括参与世界范围内文化规则和文化语境的建构,要在国际文化话语平台上变被动为主动,加强国际传播能力建设,应对新媒体出现后所带来的新挑战,善于应用各种新媒体来强化我国的文化叙事,从而提高国家文化软实力。

(二)中国动画创作及理论

在当今商品经济为主导的消费社会结构下,动画同时体现出了明显的技术性、艺术性与商业性,是一种三位一体的表现形式。中国影视动画的发展大致可以分为五大阶段:第一阶段,萌芽与探索期(1922 年—1945年);第二阶段,成熟期(1946年—1956年)与辉煌期(1957 年—1965 年);第三阶段,沉寂期(1966 年—1976 年)、复兴期(1977 年—1989 年);第四阶段,转折期(1990年—2011年);第五阶段,多元化发展期(2012年至今)。其中,前三个阶段的理论研究主要聚焦于创作理论;后两个阶段的理论研究属于相对宏观的理论研究。

1922年,受到传入我国的《大力水手》、《从墨水瓶里跳出来》等美国动画片的影响,被称为中国动画先驱的“万氏兄弟”——万籁鸣、万古蟾、万超尘和万涤寰在缺乏资金、技术、设备的艰难条件下独立探索动画创作。在制作过程中,他们克服了遇到的各种困难,在1922年年底成功拍摄出《舒正东华文打字机》,这是中国第一部具有广告性质的动画短片。紧接着,我国历史上第一部真正意义上的动画片——《大闹画室》,于1926 年由万氏兄弟制作出来。中国早期的动画制作者同时也是动画理论的研究者,他们在各自的动画创作中实践着自己的理论。1935年,万氏兄弟又创作完成了《骆驼献舞》,这是中国历史上第一部有声动画影片。1941年,万氏兄弟和新华联合影业公司联手创作了《铁扇公主》,这是中国同时也是亚洲的第一部长篇影院动画片,是继迪士尼的《白雪公主》、《小人国》、《木偶奇遇记》后世界上第四部长篇影院动画片。该片还发行到东南亚及日本,得到了观众的认可与好评,奠定了中国动画在世界动画舞台上的地位。

1946年,由中国共产党领导的东北电影制片厂成立了,它是新中国第一个电影制片基地。1948 年,动画片《瓮中捉鳖》在东北电影制片厂制作完成,成为中华人民共和国动画电影的处女作。1949年,东北电影制片厂美术组迁往上海,并入上海电影制片厂,建立上海电影制片厂美术片组。在中华人民共和国成立后,中国陆续制作了一批动画作品,如1953年靳夕执导的《小小英雄》,是中国第一部彩色木偶动画片;1955 年由靳夕、尤磊导演制作完成的木偶片《神笔》在国际上第一次获得了儿童娱乐片一等奖;同年,钱家俊执导了《乌鸦为什么是黑的》,成为中国第一部彩色动画片;1956 年,特伟执导了探索中国民族风格之路的《骄傲的将军》。这短短几年为后续的动画片创作奠定了良好基础。

1957 年,我国动画史上第一个专业动画生产基地——上海美术电影制片厂正式成立。随后,1958年,万古蟾执导的国内首部剪纸动画片《猪八戒吃西瓜》制作完成。1960 年,虞哲光执导的《聪明的鸭子》制作完成,成为我国第一部折纸动画片。1961 年,由特伟、钱家骏、唐澄联合执导的《小蝌蚪找妈妈》横空出世,受到观众一致好评,其水墨画风格的动画令全世界叹为观止。1957 年至1965 年是中国动画第一个繁荣时期,是辉煌的“黄金时代”,在这8 年里,上海美术电影制片厂从业人员已经达到380余人,大批的原创动画人才被培养出来,拍摄了40部动画片、37部木偶片、16部剪纸片、3 部折纸片、9 部纪录片,共计105 部影片。在这个阶段,我国动画题材基本确立,形式多借鉴中国传统民族艺术形式,浓郁的民族风格初步形成,涌现出一大批经典之作,《大闹天宫》、《长发妹》、《孔雀公主》、《金色的海螺》、《红领巾》、《草原英雄小姐妹》,以及水墨动画《牧笛》等,成为动画“中国学派”的开端阶段。

1966年,“文化大革命”正式开始。这一时期中国的影视动画作品基本抛弃了动画自身特有的美学规律,完全遵循写实主义的表现形式,以追求等同真人表演般的逼真效果为目的,导致作品无法施展动画自身的艺术魅力,国产动画陷入了沉寂期。幸运的是,“文革”结束后中国动画逐渐复苏,回到正常轨道。在1977 年至1989 年这12 年间,中国动画共有24 部作品在国外的相关大赛中获得37个奖项,开创了中国动画史上的新篇章,大幅提升了中国动画影片的国际声誉和社会影响力,被国外同行称赞“已达到世界第一流水平”,中国动画进入了第二个繁荣时期。动画题材更广,叙事方式、制作技法,以及多元化民族风格的运用都有了较大的提高,动画“中国学派”也在这个时期享誉海外。这一阶段的经典代表作品有:《画廊一夜》、《哪吒闹海》、《阿凡提》、《三个和尚》、《雪孩子》、《崂山道士》、《猴子捞月》、《鹿铃》、《天书奇谭》、《西岳奇童》、《金猴降妖》等。

随着改革开放的深入,市场经济的不断发展,以及大量引进的国外动画片,中国动画市场遭遇了前所未有的强烈刺激。特别是1995年以来,实行多年的统购统销的动画片计划经济政策被取消,动画被直接推向了市场。动画片原有的生产状况和营销模式完全被改变,动画制作公司逐步确立了新的创作观念——必须同时兼顾社会和经济效益,从而开启了不同于以往的新的创作路线。其主要传播途径从影院动画向以电视为主的大型化、连续化、系列化的动画片转变,并开始盛行。如《葫芦小金刚》、《蓝皮鼠与大脸猫》、《自古英雄出少年》、《西游记》、《大头儿子和小头爸爸》、《中华传统美德故事》、《海尔兄弟》等。进入21世纪后,欧美商业动画不断涌入中国市场,中国动画的发展虽然不及欧美,但是却一直在努力寻找突破。随着数字CG技术手段的大量介入,动画专业复合型人才的培养与成长,动画制作公司中各种体制、机制的并行、交叉发展等,努力探索创作既能融合中国优秀传统文化精髓,又能迎合当下年轻观众的观影习惯与审美情趣的作品成为大势所趋。中国动画陆续推出了《西游记之大圣归来》、《大鱼海棠》、《白蛇:缘起》、《哪吒之魔童降世》、《姜子牙》等优秀作品。

目前,中国动画理论呈多元化发展,体现在动画生产方面包括:制作技术、动画传播以及产业研究。体现在动画创作方面包括:动画剧本、造型设计、角色塑造以及创作综论、动画叙事、动画中的文化研究以及中外比较等。体现在动画理论方面包括:动画作品分析、动画美学研究、动画类别研究、受众研究以及功能研究等[15]。

六、基本思路、方法以及主要观点

(一)基本思路

从纵向和横向梳理国内外相关研究脉络及理论资源,厘清研究的学术视域、研究对象、理论范式、研究方法,梳理相关概念和理论,对国内外最新研究动态进行追踪分析。通过对相关历史进行梳理、回顾和分析研究,描绘揭示中国社会不同时期,国家文化形象变化与相关动画发展之间的有机关系,并总结相关现象的产生及其原因;通过问卷调查与访谈,以SWOT 方法分析当下中国动画创作及理论发展面临的优势、劣势、机遇与挑战。厘清美国、日本动画创作及理论与国家文化形象建构的相关研究,并与我国展开比较研究。

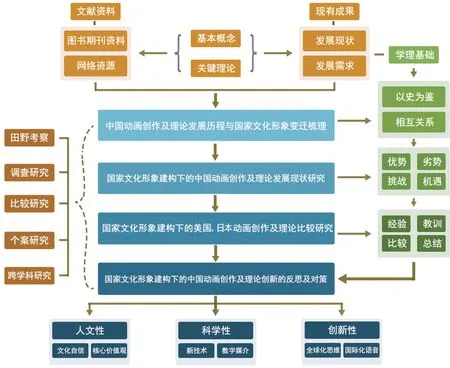

在前述问题研究的基础上,进行分析、归纳、比较、提炼和汇总,探究在国家文化形象建构下的我国动画创作及理论创新的思路与对策。国家文化形象建构下的中国动画创作及理论发展研究思路见图1。

(二)研究方法

1)文献分析法。通过查阅图书、期刊等进行传统的文献阅读与研究,同时利用新媒体获取最新的业态资讯和最前沿的学术信息,进行文献归纳与分析。

2)调查研究法。设计、发放调查问卷以及深度访谈,通过对实例和数据的分析,考察我国动画发展中存在的现实困境,总结动画中国家文化形象对受众心理和立场变化所产生的影响。通过实证性的研究方法和数据分析,以便更加科学、客观地解决问题。

3)比较研究法。通过美国、日本运用动画进行国家文化形象建构的成功案例,与中国进行比较,分析出其中共性的规律以及个性的差异,为今后中国动画的发展指点迷津,满足动画创作及理论创新的需要。

4)个案研究。选取国内外优秀的动画作品进行个案分析,讨论其中的国家文化形象建构。

5)跨学科分析法。本研究涉及到动画、影视、传播学、社会学、艺术学、新媒体理论等多方面的综合研究,通过多学科的融会贯通、交叉分析,得出研究结论。

(三)主要观点

动画随着人类社会工业化和生活方式现代化进程的加快而快速发展,凭借其丰富的表现力和广阔的创作素材,目前已然成为流行的精神文化形式之一。在长期的发展过程中,动画广泛汲取了人类历史上的传统文化和智慧精华,从中可以充分体现一个国家的文化底蕴、民族气质与价值追求等。动画作为一种意识形态的具象化呈现,既是一种传播媒介,有着媒介属性,又是一种文化现象,具备着文化属性。此外,由于动画自身特有的亲和力,不仅能够建构国家文化形象,打破西方语境对中国的“刻板印象”,而且对内可以提升文化自信心、凝聚力,对外可以增强国家影响力,是当下诸多新媒体中最具吸引力和感召力的一种有效载体。

图1 国家文化形象建构下的中国动画创作及理论发展研究思路

国家文化形象建构下的中国动画创作及理论创新,应该从动画作品的人文性、科学性和创新性等方面寻求契机突破,实现优秀传统观念与价值在现代文化语境中的转换与创新性发展;以文化视野构建多维认同,在知己知彼中挖掘中外文化的交互点、契合点;以渠道和品牌建立整合传播模式。

七、结语

当下动画产业已成为国民经济的一大重要支柱,无论在欧美发达国家还是邻国日本、韩国,动画产业作为文化产业的一部分,已成为各国关注与发展的重点。中国动画发展至今,在实践上涌现了许多优秀且独具中国特色的动画作品,如《西游记之大圣归来》、《白蛇:缘起》、《哪吒之魔童降世》等,但在理论上仍有亟需解决的难题。一方面,作为一个互动的、建设性的、动态的社会结果,国家文化形象往往形成于国家内部以及国家与国家之间的交流互动中。中国动画创作及理论研究如何在这一背景下实现突破,用动画为国家文化树立形象,并成功实现在国内外的有效传播值得人们思考。另一方面,在全球化传播密不可分的文化生态格局中,中国动画能否准确地找到自己的发展方向,继承、传播和弘扬中华优秀传统文化,形成自己的优势和特色,并能成功地迈进国内外动画大舞台,被更多的国内外观众所认可和接受,是中国动画理论研究者和创作者面临的两大难题。

国家文化形象是一个国家“软实力”的重要标志。课题重点从当代动画与国家文化形象的“他者”影响力与“自我”文化认同的关系,国家文化形象建构下的美国、日本动画创作及理论研究对中国的借鉴与启发,国家文化形象建构下的中国动画如何维持生存空间、扩大话语空间,这三点进行研究。从思考角度上,基于国家文化形象建构这一新颖视角,探究中国动画创作及理论创新,建构与传播国家文化形象,强化优秀传统文化认同与传承,提升中华民族的凝聚力,扩大中国文化的国际影响力,转换理论认知。从研究内容上,立足于国内动画的历史及发展现状,结合美国、日本相关的比较研究,分析中国动画创作及理论是否缺乏对中国文化和精神的塑造,对于当前国家文化形象建构中如何运用动画这一优秀载体进行创作与传播提供了新的尝试,具有一定的学术创新价值。