第32届东京奥运会竞技项目动态图标设计创新探析

2021-02-26张引

张引

北京航空航天大学,北京 100191

2020年2月26日,东京奥组委公布第32届东京奥运会33个竞技项目的50个动态图标,同时还公布了残奥会22 个项目的23 个动态图标。这些图标的静态造型由广村正彰(Masaaki Hiromura)设计,动画效果由井口皓太(Kotai Iguchi)设计。这是奥运会和残奥会历史上,第一次以动画形式呈现运动项目的图标。该设计是平面设计与动画设计学科交叉的创新结果。在奥运会的视觉设计方法上,日本设计师开辟了一条新的思路。第32 届东京奥运会竞技项目图标设计项目的静态造型,遵循平面空间美学准则,以简约、质朴、概括的设计语言,捕捉运动项目最具典型性特征的精彩瞬间,塑造了颇具形式化的静态图像。该设计项目的动态效果呈现为完整动作,但设计师并非完全参照客观真实动作进行创作,而是将动作韵律、节奏及速度进行再设计,使项目图标在空间造型设计理念的基础上,具备时间艺术的审美风格。

一、研究背景

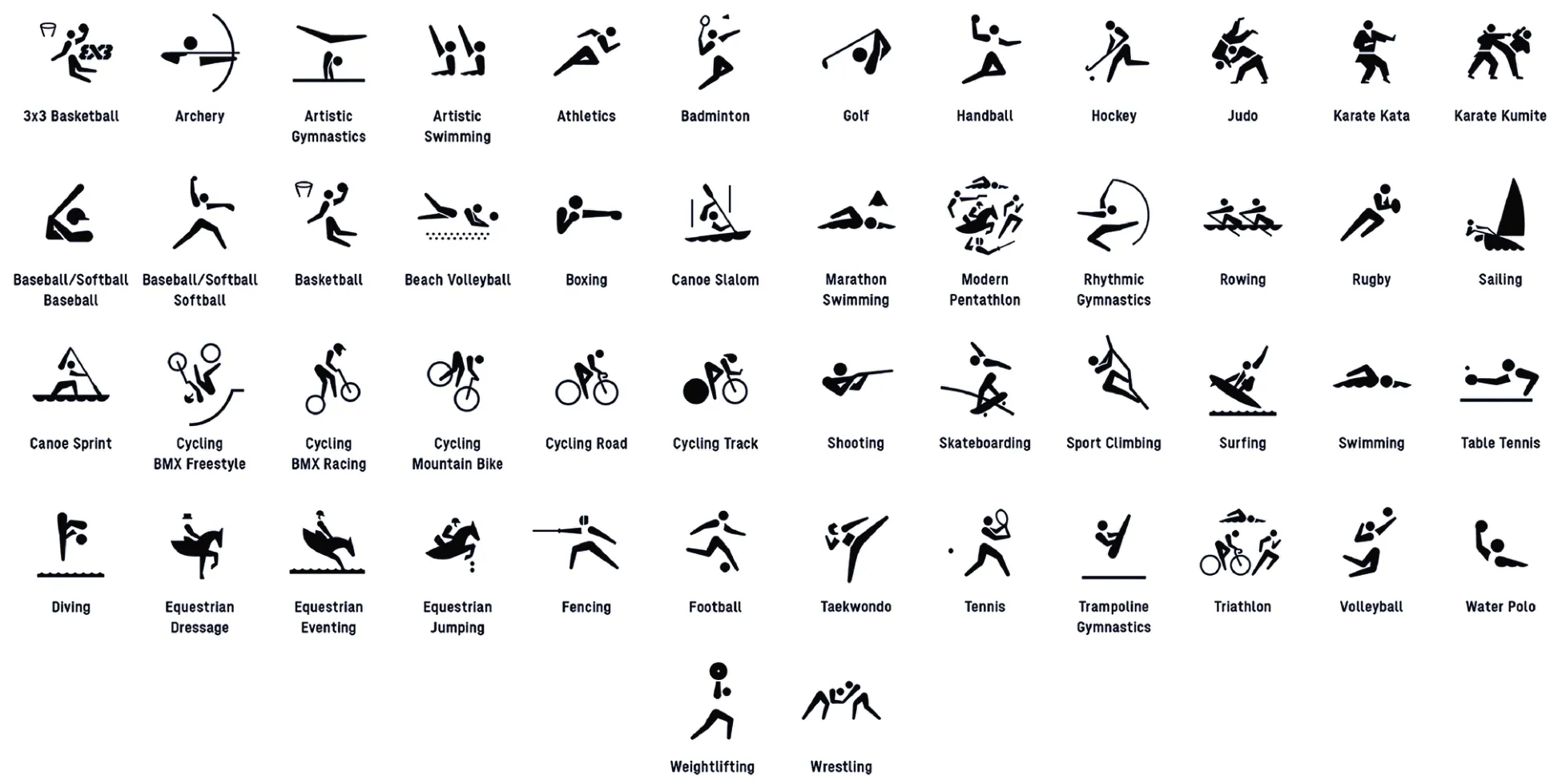

图1 第32届东京奥运会竞技项目图标

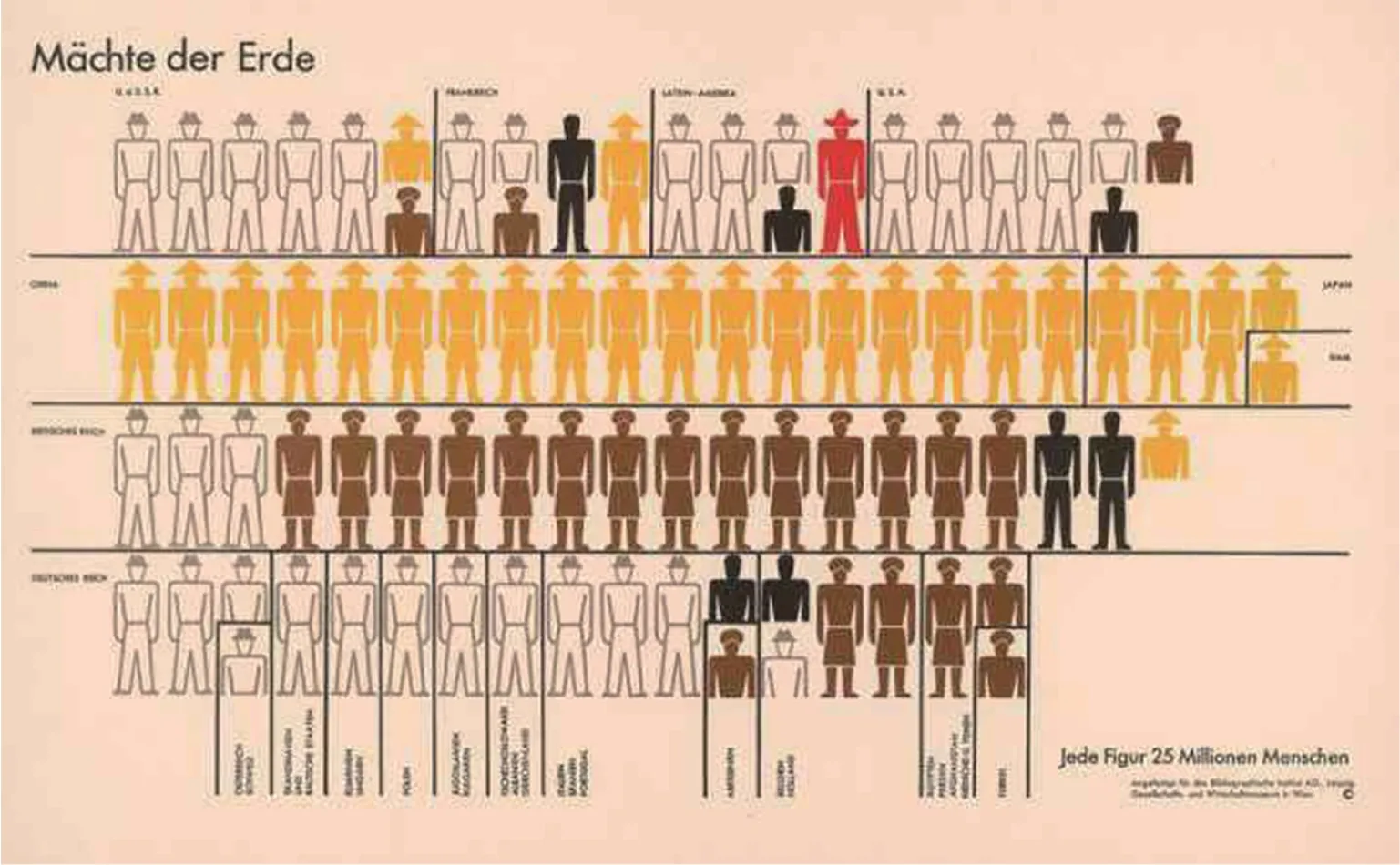

图2 1964年东京奥运会竞技项目图标

第32 届东京奥运会竞技项目静态图标见图1,由广村正彰率领的设计团队历时两年完成,其设计秉持“巧妙地传达每项运动的特点和运动精神,同时艺术地突出运动员的活力”之理念。其设计延续了1964年东京奥运会及残奥会在视觉传达方面的创新精神。由胜见胜(Masaru Katsumi)主持设计的1964年奥运会及残奥会竞技项目象形图标,亦是奥运会及残奥会历史上,第一次以象形动作为设计语言的竞技项目图标,见图2。胜见胜深入分析了奥地利哲学家奥图·纽拉特(Otto Neurath)和德国艺术家歌德·阿恩兹(Gerd Arntz)创作的伊索符号系统(见图3),并针对伊索体系(Isotype)①伊索体系(Isotype)是国际图形教育系统的简称,在设计学范畴中,也被认为是“图形传达系统”。进行研究。据1964年东京奥运会竞技项目图标设计者之一的山下芳郎回忆,接受胜见胜委托的奥运会图标设计任务时,“正是对伊索符号系统非常着迷的时候[1]”。恰因胜见胜积极组织设计资源、把握设计方向,1964年东京奥运会及残奥会竞技项目的静态图标,才能够提炼出简约、质朴、概括化的设计思维,跨越语言文化的障碍,传导精准、明确且美观的符号所指。正如广村正彰在采访中称:“我尝试通过这些图标表达运动员的动态美感,同时尊重日本设计行业先驱在1964年东京奥运会的设计中遗留下来的遗产。”由此可见,胜见胜主持的1964 年东京奥运会及残奥会视觉传达设计项目,在设计理念与创新思维两个方面皆对第32届东京奥运会及残奥会竞技项目图标产生了深远影响。就设计理念的角度来说,广村正彰所设计的第32届东京奥运会及残奥会竞技项目静态图标,是对胜见胜设计理念的传承与致敬。就创新思维的角度来说,井口皓太在静态图标的基础上进行动态化设计,首次将平面设计语言与动画设计理念进行交叉创新,亦是对胜见胜创新思维的延续与弘扬。

二、第32届东京奥运会动态图标的形式特征

井口皓太是日本新生代设计师,善于利用点、线、面等构成元素,塑造动态字体符号。其动态图形作品有《将来Sometime》、《Kanji 门-gate》和《Kanji 寺-fivestory-pagodas》等。如井口皓太所述:“这次动态图标设计,是基于设计师广村正彰此前创作的静态图标,项目历时一年之久,并获得了来自多方的协助。”井口皓太在广村正彰设计的静态图标所捕捉的运动典型性特征动作的基础上,进行动态化设计,并把运动过程分为三个阶段:(1)图标从“白色背景”中显现;(2)在呈现“典型动作”的瞬间稍作停顿;(3)继续完成动作并逐渐消失于“白色背景”中。在图标运动的三个阶段中,变化过程集中于(1)与(3)两个阶段,即图标如何出现,又如何消失,这是该项目动态设计的关键。换言之,在该项目中,动画设计理念作用于平面设计语言的方式、动画效果对静态图标的影响与作用都集中体现于“白色背景”与“典型动作”在视觉上的转化过程中。然而,值得注意的是,多数竞技项目动态图标,其运动速率与节奏并非程式化、固定化的,而是具备生动灵活的变奏与回响。如英国艺术理论家沃尔特·佩特(Walter Pater)所述:“所有艺术都在不断向着音乐的境界努力[2]。”竞技项目动态图标,在动作启始阶段速度平缓,节奏较慢;动作结束阶段速度急促,节奏较快。运动速度所产生的变化,符合动画运动规律。同时,运动动作源于人体力量的递进,由缓入急的动画速率,符合客观自然特征,保障动画效果在节奏方面真实可信。此外,动态节奏的变化,与动态图标设计原则相匹配。如前文所述,运动过程第1 阶段,其目的为从“白色背景”中推导出“典型动作”,因此,速度较慢的动画效果,利于展现“典型动作”,并给予“典型动作”停顿亮相的缓冲的时间。运动过程第3阶段,其目的为从“典型动作”恢复至“白色背景”,由于动态图标所传递的主要信息(即“典型动作”)已呈现完毕,因此,速度较快的动画,可迅速完成动态图标的演示过程,使动画效果干净利落,节奏清晰明快。

图3 奥图·纽拉特(Otto Neurath)设计的伊索符号系统(Isotype)

除节奏与速率之外,图标的动画变形过程十分值得研究。此过程并非通过完整图形的匀速渐变、淡入淡出等方法呈现,而是分部位、分批次地逐级递进呈现,即“白色背景”至“典型动作”的过程中,又细分出几组动态变化,第32届东京奥运会跑步项目动态图标分解示意见图4。动态变化A 阶段,即从“白色背景”到“点状元素”的运动过程,在“白色背景”中出现点状元素,其对应运动员的头、手、脚、关节或运动道具。动态变化B阶段,即“点状元素”到“面状元素”的运动过程,在角色运动方向及透视方向的引导下,点状元素被拉伸为面状元素。动态变化C阶段,即“面状元素”到“基本动作”的运动过程,“面状元素”不会直接构成“典型动作”,而是当其足以在观众脑海中勾勒出具体运动图像时稍作停留,形成“基本动作”。动态变化D阶段,即“基本动作”到“典型动作”的运动过程,动作会在短暂的时间内,由“基本动作”缓慢运动至“典型动作”。通过上述动态变化,完成由“白色背景”至“典型动作”的转化过程。反之,“典型动作”消失于“白色背景”中时,亦呈现相悖的运动阶段,即先由“典型动作”蜕变为“基本动作”,再由此转化为利于图像分解的“面状元素”,再由“面状元素”退回到“点状元素”,最后其消失于“白色背景”中。在理解此组动态图标运动变形过程的基础上,可以明确地厘清不同阶段动态设计的形式特征,并据此梳理井口皓太的设计方法。

(一)图标的显现与消逝

在动态变化A 阶段中,“白色背景”和“点状元素”之间产生了动画效果。此过程区别于其他过程,在动作启始时,是从无至有、从零到一的过程,在动作结束时则反之。“点状元素”的显现与消失,有两种呈现方式。

1)“点状元素”在“白色背景”中,以由小至大的形式显现,或以由大至小的形式消失。可以称此为元素的大小变化。第32 届东京奥运会大部分竞技项目的动态图标,均以此方式呈现动态变化A 阶段,如第32届东京奥运会垒球项目动态变化A 阶段动作分解,见图5。

2)“白色背景”中隐藏着白色遮罩图形,其塑造的是竞技运动环境或规范项目图标形状。“点状元素”的显现与消失,并非通过大小变化,而是由遮罩图形内移动出遮罩图形外,可以称此为元素的遮罩变化。在第32届东京奥运会水上竞技项目动态图标中,设计师以水纹作为白色遮罩图形,“点状元素”以移出和移入遮罩图形的方式来显现与消失。第32 届东京奥运会游泳项目动态变化A 阶段动作分解见图6。在此进程中,白色背景与水纹遮罩共同构成画面的负形,“点状元素”则为画面的正形,以简约、纯粹且概括化的动画形式,将运动员主体与运动环境同时勾勒出来。

在对第32 届东京奥运会运动项目图标的动态变化A 阶段的动作进行分解的过程中,可以看到大量正负图形的运用。在许多竞技项目静态图标中,运动员的部分身体部位、环境及道具物品并非由实色填充区域构成,而是运用了视觉互补原理,刻意留白,与其他实色填充区域进行交错拼接,使运动员身体部分“无形胜有形”。井口皓太遵循广村正彰的平面造型理念,将其延展于动态设计中,使动态图标与平面视觉构成形式匹配、逻辑自洽的整体风格。如竞技项目空手道的动态图标设计,遵循静态图标的设计理念,运动员身体为正形,手掌为负形。在动态变化中,手掌向前运动,负形与白色背景接触并融合,转化为正形并持续向前推出,见图7。这里的正负形转化丰富了画面层次,且更容易为观众所理解。

(二)由“点”及“面”的图形变化

图4 第32届东京奥运会跑步项目动态图标分解示意

在动态变化B 阶段中,“点状元素”和“面状元素”之间产生了动画效果。此过程中“点状元素”依动作的运动方向和透视方向产生了形状变化,由点及面,通过扩展或收缩画框中元素的面积而形成“面状元素”。在动作启始时,画面中的点占用画幅面积较小,不足以构筑基本形状。设计师通过动画效果,使点沿人物的运动方向不断扩展,形成具有基础构型能力的“面状元素”,使观众可以从其中联想到运动员的形体、姿态及动作特征,但该阶段不具备传达具体运动项目信息的功能。如第32 届东京奥运会手球项目动态变化B 阶段动作分解(见图8),该图展现出动态变化B阶段的分解动作。“点状元素”在动作进程中随运动方向扩展,逐步勾勒出运动员的肢体及身型,并显现出球类道具,但仍无法从其传递的已知信息,判断该组运动项目具体是哪项球类运动。图标在动态变化B 阶段中,无法呈现具体的竞技项目。换言之,动态变化B 阶段虽然塑造出了运动员的体貌特征,但却无法揭示视觉图标所应传达的全部信息。

乌尔里克·奈赛尔(Ulric Neisser)在《认知和现实》中曾说道:“观赏者能看见什么,取决于他如何分配注意力,也就是说,取决于他的预期和他的知觉探测[3]。”在动态变化B 阶段中,“点状元素”沿运动员动作方向扩展,引导观众的注意力由发散向聚拢转移,并逐渐聚焦于重新构型的“面状元素”。“面状元素”以团块形状示人,是构型的基本组成元素。如画家在创作前,需先勾勒由团块形状组成的草图,以明确大小比例、透视程度及位置关系,再进一步刻画细节。莱奥纳尔多·达·芬奇曾研究过“透视消失”(Perspective de perdimenti)的准确顺序。他发现,首先消失的是外形,然后是颜色,最后是团块。由此可见,“面状元素”如绘画构型的团块一般,对画面信息进行组合与拼贴,画面中所传递的信息,在此阶段并不是具象的,而是作用于观众脑海中的抽象信息,是基于经验与预判而产生的。如桑德罗·波提切利(Sandro Botticelli)的绘画作品《诸圣教堂的奥古斯丁》中,书上的文字用几行歪歪扭扭、毫无意义的线条来替代,但观众并不会因此计较画面表现的客观性,或质疑作品叙事的真实性。只要不去认真观察,人们就会确信画面中出现的是潦草的文字,尽管事实上那只是一团模糊的形状和几道曲折的线条。这种情况被称之为知觉概括(Perceptual Generalizations)。由此可见,在动态图标中,动态变化B 阶段是通过“面状元素”绘制草稿图样的阶段,旨在传递形状、位置、大小、比例等较为模糊的视觉信息,这些信息在知觉概括作用下可以对观众产生影响,却仍不足以揭示更为具体的形象信息。在“面状元素”于画框中构成运动员的手臂、腿、脚等肢体形状后,观众就产生了针对后续动作的视觉预期,思维随动作方向和透视方向持续运动,视觉预期的结果在动态变化C阶段中得以推导成型。

图5 第32届东京奥运会垒球项目图标动态变化A阶段动作分解

图6 第32届东京奥运会游泳项目图标动态变化A阶段动作分解

图7 第32届东京奥运会空手道项目动态图标动作分解

(三)动作变形与透视变形

在动态变化C 阶段中,“面状元素”和“基本动作”间产生动画效果。在此过程中,如田径、游泳、空手道等竞技项目,会依据动作运动方向产生形状变化;滑板、体操及多数球类运动,在依据动作运动方向产生形状变化的基础上,融入透视方向的变化,使图标动态效果层次丰富,颇具趣味。值得注意的是,透视变化在动态图标中的运用,不仅符合审美需求,也遵循视觉信息传播规律,即通过线性时间展开由无序至有序、由模糊至清晰、由含混至确定的信息传导过程。

如弓箭项目动态图标在动态变化C阶段中的分解动作,见图9。在“面状元素”尚未构成运动员基础轮廓时,已通过“点状元素”标记运动员头部位置,通过“线状元素”标记重要道具——弓的位置。通过动态变化,弓从头部左侧移动到头部右侧,在透视变化进程中,运动员手臂等肢体部分通过扩展动画的形式出现于画面中,图像信息随角色动作及透视变化逐渐补全,且越发完整与清晰,并最终形成颇具形式感与辨识度的“基本动作”。

图8 第32届东京奥运会手球项目动态变化B阶段动作分解

图9 第32届东京奥运会弓箭项目动态变化C阶段动作分解

又如马术项目动态图标在动态变化C阶段中的分解动作,见图10。与前述案例一致,在“面状元素”尚未构成运动员基础轮廓时,已开始产生角色动作及透视变化。在此进程中,由团块形状将人与马匹的基本造型逐渐构筑清晰。在此案例中,设计师以马术项目的正面方向为启始动作。由于透视遮挡关系,在此视角下,画面元素较少,辨识度不强,易于用团块形状概括。随透视由正面方向转移至侧面方向,画面元素逐渐丰富,传递信息越发具体。图标在透视变化中,由简单抽象的正面团块形状,逐渐变为精确具象的侧面基本形状,马匹头颅、肢体及运动员身姿,均以最具标识性与辨识度的侧面造型呈现给观众(前例中弓箭运动亦如此)。

贡布里希通过图像学分析古埃及壁画,并阐释“侧面定律”的重要功能。他认为壁画是供神观看的,在神的全知视角下,人物、动物的头部多以侧面示人,意味着侧面轮廓更具辨识度[4]。由此可见,透视变化不仅需要满足动态图标追求运动层次丰富的审美需要,还需满足动态图标从信息匮乏、意义模糊的造型向信息明确、意义确凿的造型进行视觉延伸的诉求。如苗红磊所述,标识设计“应该跳出二维空间的概念,扩展到多维时空范围内的多种文本形式,这是站在视觉思维高度去理解概念与视觉形象之间的创造性转换”[5]。

(四)典型动作设计

图10 第32届东京奥运会马术项目动态变化C阶段动作分解

“面状元素”通过动作变化及透视变化扩展为“基本动作”后,在图标造型方面,已具有运动项目的标志特征,运动员体型、四肢及运动道具均可从图标造型中得到直观表现。在信息传达方面,图标具备传达视觉信息的能力,方便观众辨识竞技项目。在呈现“基本动作”后,动态图标持续运动,并进入动态变化D阶段,此阶段在“基本动作”和“典型动作”间产生动画效果。值得注意的是,“基本动作”和“典型动作”两个状态的图标造型相对完整,信息传递较为明晰,因此,动态变化重点聚焦于“演绎”,即如何在两个状态间塑造真实可信的过渡动作,同时使演绎的动作具备形式美感。此时,动画技法及运动规律就深度介入了设计中。与电影表演不同,动画角色演绎动作,依赖于动画师对客观运动的主观理解和把握,因此,梳理与总结运动表演的规律性特征显得尤为重要。在此领域,一批优秀的迪士尼动画师深入研究动画角色的运动规律、表演程式,作出了杰出的贡献。1981年,迪士尼动画公司的弗兰克·托马斯(Frank Thomas)与奥利·庄士敦(Ollie Johnston)合著了《生命的幻象:迪士尼动画造型设计》(The Illusion of Life:Disney Animation),该书详述了“动画变形”、“运动跟随”、“预备动作”等动画技法。高超的动画技法能使观众通过动画运动规律,在角色身上产生更为强烈的移情感受[6]。迪士尼动画中“预备动作”这一理念,在竞技项目图标动态变化D 阶段中,亦有较为明显的体现,“预备动作”使“基本动作”和“典型动作”间的动画效果具备真实可信的现实基础,同时又独具动画韵味[7]。

动画预备动作是迪士尼动画运动规律中的实用技巧,可在保障动作真实可信的基础上,增加夸张化、戏剧化的视觉效果。其源头可追溯至“预期性”表演,查理·卓别林(Charlie Chaplin)曾将表演动作分解为三个步骤:(1)告诉观众你正打算做什么;(2)做出来;(3)告诉观众你做完了[8]。其中,“告诉观众你正打算做什么”即为表演技巧中的“预期性”。预期性在动画运动规律中体现为预备动作。如足球项目动态变化D阶段动作分解,见图11。在此阶段中,运动员脚向身后抬起的最高点,即为预备动作(见图11b),与初始动作(见图11a)相比,运动员的脚与球的距离被拉远,脚与球之间的距离,呈现与初始动作和主要动作(见图11c)等其他动作相反的差异性特征。其预示着在下一个关键动作中,运动员会尽力将球踢出。预备动作丰富了动作细节,使整个动作更为逼真、顺畅与美观。理查德·威廉姆斯(Richard Williams)认为,预备动作会传递即将采取行动的信息,观众看到预备动作,就可预判即将发生什么。预备动作发生在几乎每个动作中,动作幅度越强,预备动作越明显。动画运动规律为人们呈现出预备动作的特征,即预备动作方向与主要动作方向呈相反趋势。

图11 第32届东京奥运会足球项目动态变化D阶段动作分解

图12 第32届东京奥运会羽毛球项目动态变化D动作分解

又如羽毛球项目动态变化D 阶段动作分解,见图12。在此阶段中,预备动作为运动员向身后甩起球拍(见图12b)。与初始动作(见图12a)相比,运动员的球拍与羽毛球距离被拉远,羽毛球拍向身后运动。而在初始动作和主要动作(见图12c)中,球拍则在身体前侧。预备动作呈现与主要动作相反的运动方向,增强了运动员击球发力的动作预期,使动态图标极富动作张力。

三、结语

上述不同动画进程中,大小变化、方向变化、遮罩变化或透视变化,均依据动画运动规律、视觉传达方法及信息可视化原则进行设计与安排。如格式塔心理学中的“变调性”理论所述,即“一个格式塔,即使在它的各构成成分——如大小、方向、位置等均改变的情况下,格式塔仍然存在或不变[9]。”在动态图标变化的每一瞬间,其均保持着传递信息的核心功能,并呈现颇具时间意识的动态美学。由此可见,动态图标并未改变视觉传达设计的初衷,而是增进了图标传递信息的功能属性,将图形表意从静态空间拓展至动态时间。

第32 届东京奥组委在一份声明中称:“通过发布动态图标,希望东京奥运会和残奥会能够成为历史上最有创意的一届盛会。”在当代,新媒体传播方式确实给传统媒介带来前所未有的影响,但传统媒介仍是当代社会视觉传达的重要载体。在这个传媒技术更迭交替的特殊时期,传统媒介与新媒体各自拥有不同的优势,可取长补短,互相增益。静态图标依托传统的主流媒介,具有广泛市场和稳定受众,动态图标依托新技术,以更富创意的形式传递视觉信息。长久以来,图标设计遵循平面设计基本原则,重视静态画面构图、造型及色彩的视觉传达功能。如今,在新媒体时代设计动态图标,不仅需要参考传统平面设计方法,还要学习媒体技术思维和动画相关原理。第32 届东京奥运会动态图标的设计,是视觉传达动态可视化的设计实践,亦是学科交叉融合的创新尝试。