陈洪绶仕女画造型特征发展之我见

2021-02-26李静

李静

明代画家陈洪绶《怀黄仪甫》诗云:“吾画必与古人上,汇将众妙成一家。”1寥寥数字可见其对自己艺术的极度自信。陈洪绶传世绘画作品数量较多,他花鸟、山水、人物都很擅长,尤其以人物画最为精妙。张庚《国朝画征录》评曰:“洪绶画人物,躯干伟岸,衣纹清圆细劲,兼有公麟、子昂之妙。设色学吴生法,其力量气局,超拔磊落,在仇、唐之上,盖明三百年无此笔墨也。”2笔者个人对陈洪绶人物画极为钟爱,故选择其仕女画作品为研究对象,以寻求其作品发展变化与社会发展及个人经历之间的关系。

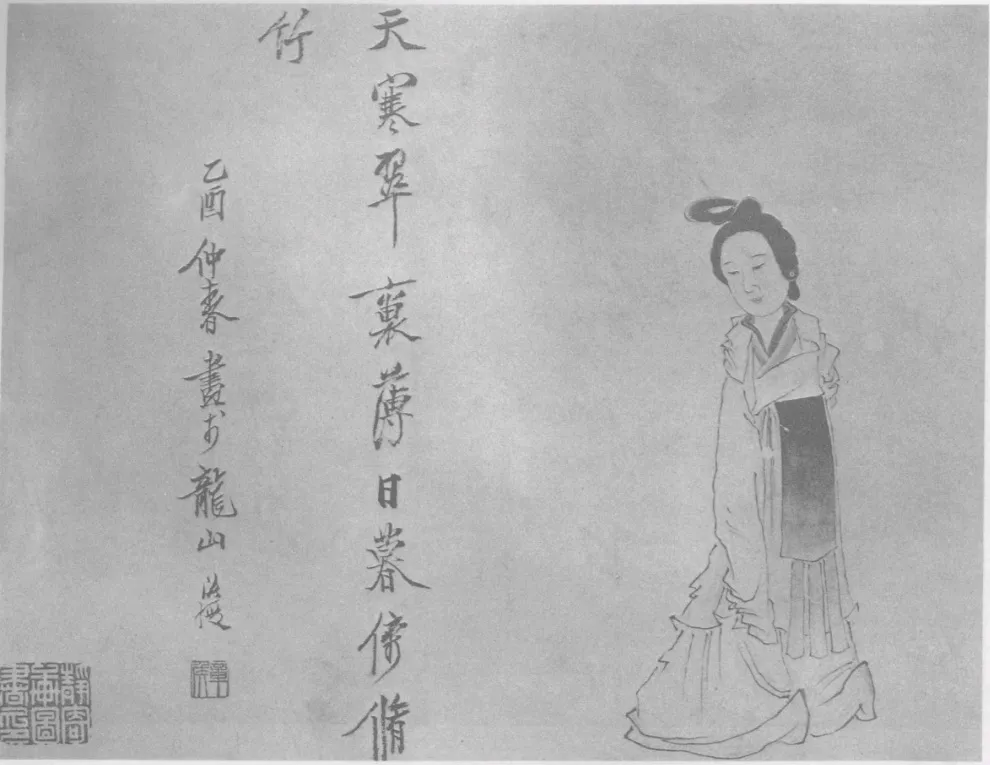

图1 仕女图

对于陈洪绶的一生,目前学界有两种时期划分的方法。第一种结合陈洪绶所处的时代、家境及自身的发展状况作为时期划分的依据,有具体的年龄界限划分。以陈传席和殷德俭为代表,陈传席将陈洪绶的一生划分为少年、中年、晚年三个时期,3殷德俭将陈洪绶的一生分为少、早、中、晚四个时期,4二人在划分的年龄区间有1-2 岁的差异。第二种按照其艺术风格划分,无具体的纪年界定。陈建用根据陈洪绶人物画的造型特征划分为早、中、晚期。5笔者在此篇论文中将二者结合作为划分依据。

陈洪绶仕女画的纪年画作为数不多,年代集中在1639 年至1650 年之间。若将1646 年作为划分中、晚期的分界点,即1639 年之前为早期(笔者未发现其早期纪年仕女画作),1639年至1646 年为中期,1647 年至其去世为晚期。笔者在陈洪绶中期和晚期的画作中各选择两幅画中仕女为站立姿态的作品(在此不包含以男性为主题描绘对象但画中有仕女形象的绘画作品),以便于横向和纵向地比较两个时期的构图和造型的特征,故选择分析其《对镜仕女图》6《仕女图》《拈花仕女图》和《折梅仕女图》四幅画作。《对镜仕女图》中有一位仕女两手托镜站于古树下,头部和手部的比例差异较大,极度夸张变形。画面正下方有石头数块,起稳定画面的作用,左边石块有水波纹衬托,动静结合赋予画面一线生气。《仕女图》作于1645 年春,背景作计白当黑的处理,画面右侧是一仕女侧身而立,画幅左侧的署款为:“天寒翠袖薄日暮倚修竹乙酉仲春画于龙山洪绶。”

《对镜仕女图》和《仕女图》同属于陈洪绶中期的作品,两幅画作仕女形象有相似之处。首先,人物构图均为三角形构图,呈上锐下丰之势,衣服下摆较宽,由下而上至肩渐缓收拢。两仕女体态笔直,整体形象圆润丰满,头身比例约为1:5,头宽与肩宽比例约为1:1.2,人物头大肩窄,身材短小。毛奇龄的《陈老莲别传》记载:“莲尝模周长史画,至再三,犹不欲己。人指所模画,谓之曰:’此画已过周,而犹嗛嗛,何也?’曰:’此所以不及者也。吾画易见好,则能事未尽也。长史本至能,而若无能,此难能也……”7由此可知陈洪绶认真临摹过周昉的画,中期时其作品风格有别于明代晚期唐寅、仇英追求纤弱女子的画法,仍可见其早期习唐仕女画以丰腴为美之韵味。陈洪绶不随波逐流,继承唐风进而创新,形成自己独特的画风。两幅画仕女虽肩部消瘦,但腹部微挺,仕女面部的处理较圆润,下颚较宽,使之身材呈丰腴之态。唐代仕女画描绘贵族夫人,而陈洪绶则描绘平民女性,这是他与众不同之处。

1644 年明王朝覆灭,黄涌泉《陈洪绶年谱》云:“先生闻知国变后,在绍兴哭泣狂呼,见者贤指为狂士。”8可见其情绪状态。此后,坏消息接踵而至。次年,祝渊、刘宗周等诸多陈洪绶的好友相继殉国,周亮工降清,陈洪绶陷入巨大的矛盾与痛苦中,他既没有慷慨赴死的决心与勇气,又无力改变现状,只得苟且偷生,避乱世于山中,削发为僧,改号悔迟、悔僧。陈洪绶在这样的背景之下,创作了《拈花仕女图》和《折梅仕女图》。

《拈花仕女图》现藏于上海博物馆,款识仅有“老迟洪绶”四个字,画中一仕女垂眉站于画中央,手持桃花,作低头掩腹之姿。《折梅仕女图》现藏于辽宁省博物馆,左侧为款识:“庚寅秋老莲洪绶画于眉舞轩。”作品塑造了三位仕女形象,人物位置高低错落,布局疏密而有序,上方留大片空白。画面人物用色淡雅,持奉器物施以朱砂重色,这是陈洪绶人物画的特色之处。两幅画皆于1650 年作,属于陈洪绶的晚期作品,对于仕女形象的处理有相似之处,仕女头部与身躯的比例约为1:6,在造型上更加的夸张,呈奇骇怪状,画中仕女的体态皆有驼背现象,膝盖略微弯曲,这种身体姿态呈水波状的处理方式使人物气质愈加孱弱无力,甚至给人以病态感。明代妇女绘画对于女性的审美是清瘦柔弱,追求身材的瘦长苗条,陈洪绶中期的作品风格有别于明代绘画流行风尚,晚期的风格却与时代之审美相吻合。这两幅仕女画并无其他景物及器具的衬托,以布白的方式处理背景,通过人物的动态及位置使空白成为画面中不可或缺的重要成分,构图极具空间感和意趣美。

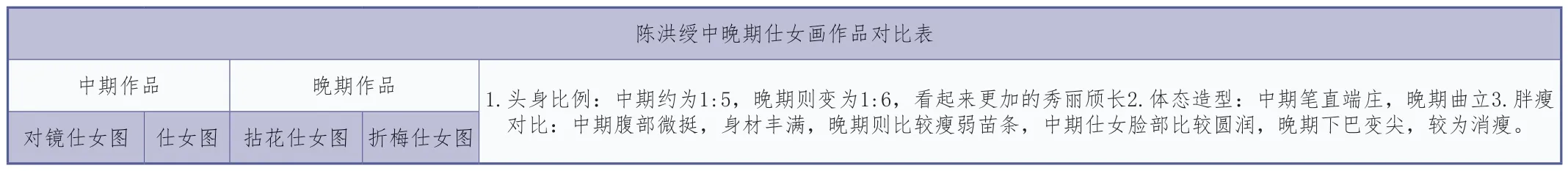

上述讲述的四幅仕女画的共同特点是设色清新脱俗,格调高雅。人物比例方面头大肩窄,人物造型都有不同程度的夸张,呈现高古奇骇之状。人物背景无论留白处理还是描绘器具景物,都极具空间感。陈洪绶中期时仕女画的头身比例约为1:5,至晚期时画中人物头身比例已变为1:6。相比之下,晚期作品的人物面部较中期时的人物面部消瘦,下巴略尖。中期画中仕女的形体造型圆润丰满,体态笔直端庄,有别时代审美。而晚期的仕女画则呈绵软无力、含胸弓背掩腹的柔弱病态美,在一定程度上与明清时期对于女性的审美一致,但因其造型的独特,其画风依然别具一格。陈洪绶对于仕女画体态的描绘从中期的丰满之势,至晚期清瘦颀长有明显变化(如表1)。

表1 陈洪绶中晚期仕女画作品对比表

陈洪绶的绘画极具个性色彩,随着年龄的增长其仕女画风格愈加夸张。笔者认为,陈洪绶晚年的绘画风格之所以迎合时代的转变,不能武断地视为创作者主观的变化,不排除碍于生活拮据和赞助者、索画者的要求而做出的改变。9坎坷不幸的经历使其屈从于现实,原先意气风发的斗争精神不复存在,这一切促成其仕女画阶段性的风格变化。画中卑躬屈膝的状态表现令人与陈洪绶的遭遇相联系,这种变化是其真实情感的自然流露,也是前文分析其中期、晚期仕女画变化关键所在。陈洪绶的仕女画风格对后世产生深远影响,诸多画家学习、传承其画风,使其影响远胜于陈洪绶所处的时代。

注释

1 陈传席.陈洪绶集[M].北京:中华书局.2017年,第26页。

2 于安澜.画史丛书[M].郑州:河南大学出版社.2014,第1578页。

3 陈传席.中国名画家全集—陈洪绶[M].石家庄:河北教育出版社.2003年,第3页。

4 殷德俭.陈洪绶书画集[M].北京:中国民族摄影艺术出版社.2003年,第1页。

5 陈建用.陈洪绶卷轴画人物面相造型特征管窥[J].艺术评论,2015(06):69-72。

6 《对镜仕女图》作于1636年,现藏于清华大学美术学院,绢本设色,纵103.5厘米,横43.2厘米。

7 吴敢.陈洪绶集[M].杭州:浙江古籍出版社.1994年,第590页。

8 黄涌泉.陈洪绶年谱[M].北京:人民美术出版社.1960。

9 《何天章行乐图》画中题有:“陈洪绶补衣冠,门人严水子补图。”由此可知何天章请三位画家为其画像,这幅画作属于陈洪绶参与制作的手卷,何天章的面部为李宛生所画,陈洪绶负责卷中人物衣冠,其弟子严湛绘制树石景物。由《宣文君授经图》的款识可知,这幅作品是陈洪绶为其姑母所作的祝寿图,图中端坐的女性人物即经过其艺术化处理的其姑母形象。俞广平《〈来鲁直夫妇像〉考释》中记载:陈洪绶应来咨隆之请为其已逝的父母画像,由于陈洪绶所作之《来鲁直小像》和《来鲁直夫人小像》与画中人物实际年龄偏差较大,故推断陈洪绶受其亲属要求对画作进行艺术加工处理。