黄河口凹陷中洼古近系火山岩发育特征及其对油气成藏的控制作用*

2021-02-23张志军张笑桀徐德奎

张志军 张笑桀 徐德奎

(中海石油(中国)有限公司天津分公司渤海石油研究院 天津 300452)

黄河口凹陷中洼古近系是渤海油田的重要勘探层系[1-2],但古近系火山岩大量发育,严重影响地震资料品质,很难弄清火山岩对(准)同沉积期碎屑岩地层油气成藏的影响,这在很大程度上制约了该地区油气勘探成效。与常规沉积岩层不同,火山岩层基本不受可容空间限制,具有典型异化地层特征。至20世纪中叶,火山研究不断深入,发现火山岩层具有独特的成因序列[3-6],如谢家莹[4]、冀国盛[5]等先后在勘探成熟区重点基于测井、钻井资料精细对比,提出了旋回、组、岩相、层和旋回、亚旋回、岩流组、岩流单元的划分方法;王璞珺 等[6-7]在松辽盆地徐家围子火山岩研究中提出了基于岩性、测井响应和地震反射外型的段、旋回、期次划分方案,实现了少井区火山岩层序横向对比,且取得了良好应用效果。但比较而言,黄河口凹陷中洼古近系火山岩存在多期叠置、被复杂断裂系统切割、与常规碎屑岩伴生及物性特征复杂等难题,且火山岩层地震反射外形、岩相、厚度等特征与松辽盆地巨厚火山岩有显著差异[6-7],因此上述针对少井区火山岩体刻画的方法、经验已难以直接应用。

在火山岩对油气成藏控制作用方面,前人亦有大量研究,但大多集中于松辽盆地、塔里木盆地。研究表明,物性较好的火山岩可作为有效储层[1-6],致密火山岩可作为碎屑岩油气藏的盖层或侧向遮挡条件[7-9],但火山活动对附近烃源岩生、排烃和碎屑岩储层的影响尚存多种不同理解。例如,刘嘉麒[10]、郭占谦[11]等在松辽盆地、鄂尔多斯盆地、四川盆地的相关研究中发现火山活动产生的岩浆、火山灰流会侵占碎屑岩沉积可容空间,不利于优质储层、烃源岩发育,穿切沉积岩地层的火山岩对油藏、源岩有强烈破坏作用,火山热液与硅质碎屑发生作用会产生矿物沉淀充填原生孔隙,从而降低储层物性;但也有研究认为,火山活动为优质碎屑岩储层发育提供了良好物源条件,岩浆热液携带CO2对形成次生孔隙具有建设性,中基性凝灰质在酸性环境中极易溶蚀,火山岩围区砂岩溶蚀孔隙与火山物质密切相关,火山活动产生额外热能、微量元素对生排烃有积极作用[12-17]。

本文选择黄河口凹陷中洼南部斜坡带为靶区,以井筒、三维地震资料为核心,建立了地质与地球物理互馈的研究模式,对该区古近系火山机构的形成、演化进行了精细解剖,并结合地球化学资料探讨了火山活动期次、强弱对(准)同沉积期碎屑岩油气成藏的影响。

1 区域地质概况

黄河口凹陷位于渤海海域东南部(图1),郯庐断裂带纵贯切割整个凹陷,北与渤南低凸起相望,南接莱北低凸起、垦东凸起,西与沾化凹陷相连,东以郯庐断裂为界,面积约3 300 km2[1-2]。该凹陷具有北断南超、西深东浅的结构特征和三洼一隆的构造格局,主要发育北东向走滑断裂和近东西向伸展断裂,断裂样式复杂、圈闭类型多样,具有复式成藏特征,是渤海海域三大富烃凹陷之一。受控于同期伸展作用所形成的半地堑格局,该凹陷发育以深湖—半深湖相厚层泥岩为主的古近系优质烃源岩层系,纵向上具有良好的储盖组合,但在凹陷中洼、东洼有大量火山岩发育,具有厚度变化大、岩性多样(以玄武岩、凝灰岩、辉绿岩为主)、平面分布广、多期次叠置的特点。

图1 研究区构造纲要图Fig .1 Structural framework of the study area

2 火山岩喷发期次及地球物理响应特征

与沉积岩不同,火山岩作为火山活动的产物,其生成、发育不受水体可容空间控制,地层岩性从火山口向外由火山岩逐渐过渡为常规沉积岩,在地震剖面上具有异化地层穿时的特征[6]。火山活动旋回是划分火山活动变化的层序单元,具有规则性、规律性、同源性,包含起始期至高峰期、高峰期至衰退期、衰退期至休眠期的整个过程,反映火山活动在时间上的演化序列。研究表明,火山岩旋回划分标志主要有3个:一是具有区域对比性的火山质沉积岩、沉凝灰岩夹层;二是上下存在火山活动强度、岩性、岩相差异的不整合面;三是火山岩具有明显叠置特征差异[7]。

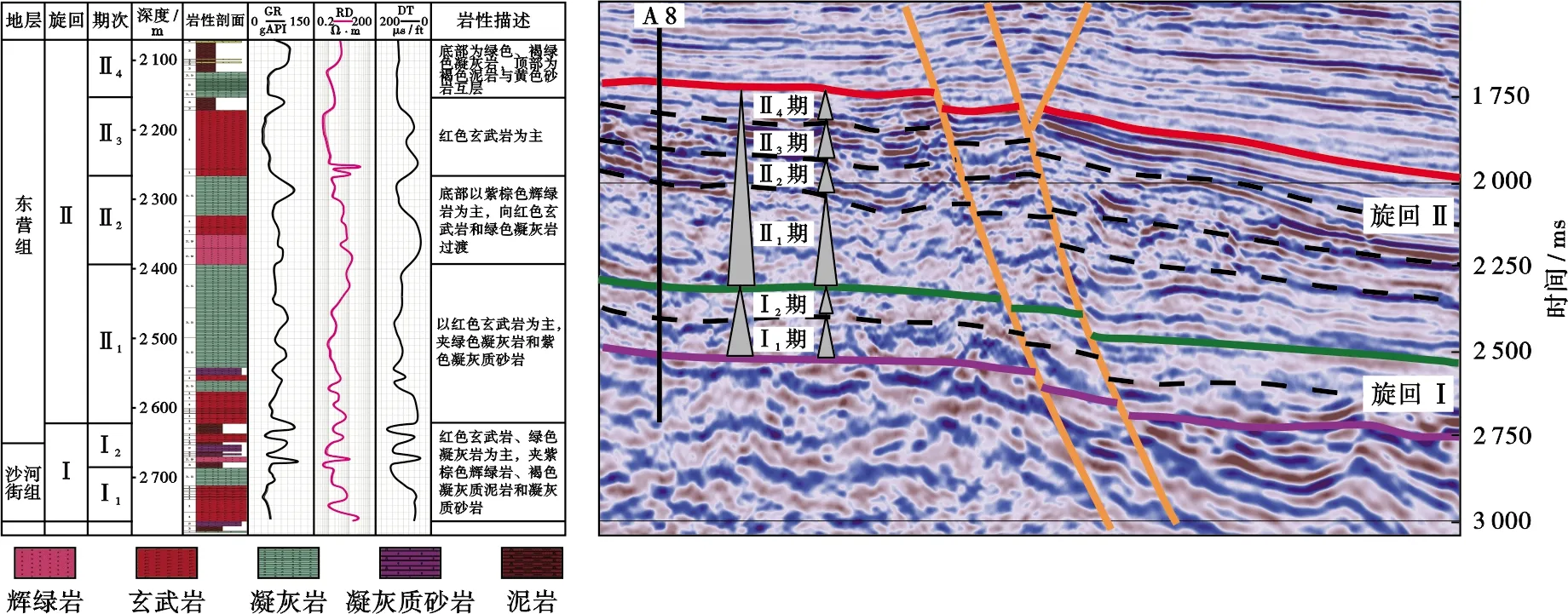

本次研究中将火山岩旋回划分的主要标志和岩性组合与地震响应特征相结合,将研究区火山活动划分为两大旋回、6个期次。一个完整的火山活动旋回包括多个活动期次,从平静期到起始期,再到发展期,止于休眠期,而稳定分布的沉积岩夹层、不整合面是划分火山活动旋回的最明显标志。以A8井为例,东营组顶部、沙河街组顶部发育2套稳定分布的泥岩,据此将研究区古近系火山活动划分为两大旋回,在测井曲线上表现为高自然伽马、高声波时差、中低电阻率的特征,其中旋回Ⅰ顶部发育的沉积岩层在地震剖面上表现为中弱振幅、中连续、低频反射特征,受到上覆厚层火山岩能量屏蔽影响而反射能量较弱,但与火山岩杂乱反射有明显区别;旋回Ⅱ顶部发育的大套沉积岩层在地震剖面上表现为中强振幅、中频、连续反射特征,成层性明显,与上覆地层为超覆接触关系,是渤海油田的区域不整合面(图2)。

图2 黄河口凹陷中洼南部斜坡带A8井地质综合柱状图与典型地震剖面Fig .2 Typical geological comprehensive columnar map and seismic profile of A8 well in the southern slope zone of middle subsag,Huanghekou sag

火山活动期次是一次相对连续的火山活动,具有规律性、同源性的特征;单一火山旋回可划为多个喷发期次[8-12],且同一火山旋回不同喷发期次的岩性类型、韵律结构、厚度以及地震反射强度、连续性、反射构型、接触关系(超覆、下超、削截等)都有不同,可作为期次划分的依据。仍以A8井为例,研究区古近系火山活动旋回Ⅰ可划分为2期,其中Ⅰ1期底部以似层状红色玄武岩为主,受到上覆火山岩强反射能量屏蔽影响,地震剖面上以似层状、强振幅、中连续反射为主,上覆凝灰岩以弱振幅、杂乱反射为主,为高峰期;Ⅰ2期以泥岩、细砂岩为主,厚度约为50 m,是火山岩夹层的2倍,为衰退期或短暂休眠期,即旋回Ⅰ、Ⅱ的分界面,地震剖面上具有由弱连续杂乱反射向层状连续反射过渡的特征,横向对比性较好。旋回Ⅱ是研究区主要火山活动旋回,可划分为4期,其中Ⅱ1期以凝灰岩为主,仅在底部发育一套玄武岩,地震剖面上具有由底部中强振幅强连续反射向上覆厚层弱振幅杂乱反射变化的特征;Ⅱ2期下部以辉绿岩和玄武岩为主,顶部发育厚层凝灰岩,具有多火山口大规模喷发特征,地震剖面上具有下部强振幅强连续反射与上部中弱振幅杂乱反射并存的特征,与下伏地层为超覆接触关系;Ⅱ3期发育大套玄武岩,为火山活动高峰期,地震剖面上以强振幅强连续反射为主,成层性好,与下伏地层为超覆接触关系;Ⅱ4期以凝灰岩、褐色泥岩为主,为火山的衰退期和静止期,地震剖面上以中弱振幅连续反射为主,成层性较好。

3 火山机构类型特征及演化模式

3.1 火山机构类型特征

作为火山岩的主体,火山机构是指一定时期由同源火山物质组成的三维空间结构体[12-14],即由同一火山口喷出的火山岩堆积而成。显然,火山通道及火山口相是火山机构的核心,因此对火山通道进行准确刻画是火山研究的首要任务。研究区火山通道有两类,即地堑或半地堑式和中心式火山通道,是与基底断裂伴生且具有杂乱断续强反射特征的裂隙式通道。依据火山通道类型,可将研究区火山机构分为3类(图3),即中心式、裂隙式、复合式。由于火山机构发育区存在强多次波干扰、偏移成像精度不足等原因而导致资料品质不佳,因此需要据火山机构特征优选地震刻画手段。

研究区中心式火山机构由火山颈和火山口亚相组成,地堑式火山口下部可见类似走滑断裂的穿切式火山颈,火山口直径290~1 050 m,纵向规模可达408 m;火山颈直径普遍小于50 m,纵向穿切深度超617 m,顶部玄武岩盖厚度达105 m,幅度最大约150 m。裂隙式火山机构规模不等,以切穿基底的大中型断裂为通道,岩浆由裂隙传导喷溢,在断裂一侧可见杂乱反射或强反射(由于郯庐断裂的影响,研究区断裂系统复杂,多期断裂相互穿切,裂隙式火山通道响应特征更加复杂)。复合式火山机构表现为多中心式、裂隙式火山机构相互叠置,不同活动期形成的火山岩厚度、规模变化剧烈,下伏地层反射更弱、杂乱,导致该类火山机构地震反射辨识度更低(图3),常规几何属性刻画难度较大。通过波动方程火山机构正演模拟,筛选出基于倾角体的边缘检测双向增强属性,进一步减弱沉积地层强反射、构造起伏的影响,采用沿断裂、构造走向和倾向分别计算火山机构杂乱反射边界,增强了火山机构反射边界强度,结果显示同一时期检测值越高,火山机构规模越大,数量越多,溢流相玄武岩越发育,火山活动性越强(图4)。

图3 黄河口凹陷中洼南部斜坡带典型火山机构类型Fig .3 Typical types of volcanic structures in the southern slope zone of middle subsag,Huanghekou sag

图4 黄河口凹陷中洼南部斜坡带火山机构识别Fig .4 Central volcanic mechanism identification of the southern slope zone in middle subsag,Huanghekou sag

3.2 火山机构演化过程

通过对不同期次火山机构的研究,发现研究区火山机构的发育、展布具有明显的时空差异,具体表现为:

1) Ⅰ1期对应早始新世裂陷Ⅰ幕,该时期形成大量断裂,沟通深部岩浆房,火山开始活动,在底部发育红色玄武岩;北西—南东向伸展断裂发育,断裂根部有环形火山口亚相分布,沿断裂伴生玄武岩强反射,但火山活动总体不强,火山机构规模较小、数量少,A8、A6井钻遇同期溢流相玄武岩,厚度分别为42 m和32 m(图5a)。

图5 黄河口凹陷中洼南部斜坡带火山岩期次演化过程Fig .5 Evolution of volcanic activity stages in the southern slope zone of middle subsag,Huanghekou sag

2) Ⅰ2期属于Ⅰ幕裂后热沉降拗陷幕,火山岩厚度薄,火山活动变弱并进入平静期,该时期火山口反射强度弱,检测结果主要受断裂控制,仅A8井钻遇同期火山岩,厚度为18 m(图5b)。

3) Ⅱ1期属于始新世中期裂陷Ⅱ幕,右旋走滑断裂活化,伴随北西—南东向伸展和幔隆运动,断裂活动性、岩浆活动强度增强,火山活动也进入复苏期,A1、A4、A8井钻遇同期火山岩,厚度分别为38 m、28 m和41 m,但同期新增火山机构较少(图5c)。

4) 随着右旋走滑和地幔活动,Ⅱ2期底部发育厚层辉绿岩、玄武岩,A8、A4、A6、E1井钻遇同期火山岩,厚度分别为71 m、43 m、35 m和25 m,检测结果继续增强,为火山活动的接力增强期,火山口发育数量增多,规模增大,均沿主干断裂展布,表现为较多孤立的中心式火山,且由斜坡高部位向凹陷内部迁移(图5d)。

5) Ⅱ3期是高峰期,岩浆活动强烈,A8、A6、E1、A4、A2井钻遇同期火山岩,厚度分别为95 m、76 m、46 m、42 m和34 m,该时期火山活动最强,岩浆喷发持续最长,对应的检测结果也最强,火山口数量、规模、反射强度均达最大,且沿断裂带自东向西展布,在A1井两侧、A2井东侧、A4井南侧均可见到规模型中心式火山通道发育(图5e)。

6) Ⅱ4期属于衰退期,表现为泥岩之间夹有多个凝灰岩层,火山口数量、规模均较小,检测结果较弱,以断裂为主(图5f)。

由此可见,研究区整个火山活动演化过程呈现断裂活动强烈、岩浆活动频繁、活动中心自始新世早期逐渐向西迁移的特征,具有东强西弱的基本格局。

4 火山活动对油气成藏的控制作用

4.1 火山活动对成烃的影响

有学者认为,火山活动会导致水体环境改变、抑制生物富集、侵占湖相泥岩发育空间、有机质高温分解等不利因素,阻碍优质烃源岩的发育和热演化进程[11-12]。有机质丰度和成熟度是评价烃源岩最重要的指标,其中有机质丰度直接与烃源岩质量相关,评价指标通常包括有机碳含量(TOC)、氯仿沥青“A”、总烃质量分数和岩石热解生烃潜量(S1+S2)等;而成熟度直接决定有机质的排烃时间,评价指标有Ro、岩石热解峰温及生物标志化合物参数等[11-14]。本次研究中,采用TOC、S1+S2、Ro等评价指标综合分析火山活动强度对黄河口凹陷中洼烃源岩的影响。

研究表明,沙三段深湖—半深湖相泥岩、沙一二段滨浅湖相油页岩、东三段半深湖—深湖相泥岩为黄河口凹陷的主力烃源层系[15],成烃物质基础较好,其中沙三段TOC值最高,为0.42%~9.2%,平均2.27%;沙一二段TOC值次之,为0.3%~4.8%,平均1.8%;东三段TOC值最低,为0.3%~2.8%,平均1.2%。统计分析表明,黄河口凹陷中洼受到火山活动的影响,TOC值大于2%的好烃源岩样本占比为48%,TOC值大于1%的中等烃源岩样本占比为30%(图6a);而黄河口凹陷西洼未受到火山活动的影响,TOC值大于2%的好烃源岩样本占比达65%,TOC值大于1%的中等烃源岩样本占比为32%(图6b)。

图6 黄河口凹陷中洼、西洼烃源岩有机质丰度样品分布频率Fig .6 Distribution frequence of organic matter abundance of the source rocks in middle and western subsags,Huanghekou sag

S1+S2值能够更好地反映烃源岩的有机质丰度,常与TOC联合使用。对于渤海海域,一般认定烃源岩S1+S2值大于10 mg/g时为优质烃源岩。统计分析表明,黄河口凹陷中洼沙三段S1+S2值为2.1~61.2 mg/g,平均27.6 mg/g,其中有45%的样本达好烃源岩标准,有32%的样本达较好烃源岩标准;沙一二段S1+S2值为0.76~21.6mg/g,平均7.3 mg/g,其中有28%的样本达好烃源岩标准,有31%的样品达较好烃源岩标准;东三段S1+S2值为0.31~30.60 mg/g,平均5.7 mg/g,其中有32%的样品达好烃源岩标准,有29%的样品达较好烃源岩标准(图7a)。可见,黄河口凹陷中洼三套烃源岩TOC、S1+S2值均较高,其中沙三段烃源岩物质基础最好,生烃潜力最强,与整个黄河口凹陷烃源岩特征完全一致,并未因火山活动而改变有机质的富集。

图7 黄河口凹陷中洼烃源岩TOC、S1+S2及Ro分布特征Fig .7 TOC,S1+S2 and Ro distribution of source rock in middle subsag,Huanghekou sag

有机质丰度决定烃源岩的成烃潜力,而有机质成熟度最终决定烃源岩能否生成油气。研究表明,火山运动导致地壳深部携带高温岩浆物质喷出地表、侵入岩层,这些火山岩的温度基本超过600 ℃,在冷却过程中促使邻近地层变为热源体,将加热促进有机质的成熟,这种现象称为灶体热源[11-12]。统计分析表明,黄河口凹陷西洼未受到火山活动的影响,烃源岩Ro值为0.38%~0.62%,约有50%的样本Ro值大于0.5%,处低熟—成熟阶段,生烃门限在2 600 m左右;而黄河口凹陷中洼烃源岩Ro值为0.46%~0.76%,绝大部分样本Ro值大于0.5%,处于低熟—成熟阶段,生烃门限在2 200 m左右(图7b),可见同沉积期火山活动高峰期对黄河口凹陷中洼有机质的加快成熟具有建设性作用,有利于油气更早大量生成。

此外,火山热液中包含大量Fe、Zn、Ni、Co、Cu、Mn等金属元素,在有机物质向石油天然气转化的过程中,这些金属元素矿物可以显著提高有机质生烃量,加速石油的生成,甚至生成低熟油气[10-11]。B4井位于黄河口凹陷西洼,基本不受火山活动的影响,过渡金属元素含量较低,东营组与沙河街组差异不大,以Ni和Co为例,均值分别为27.8 μg/g和14.6 μg/g(表1);而A1井位于黄河口凹陷中洼中心断裂北侧,过渡金属元素含量高,纵向各层差异明显,以Ni和Co为例,东二段均值分别为95.7 μg/g和40.3 μg/g,东三段均值分别为33.9 μg/g和17.1 μg/g,沙河街组均值分别为25.1 μg/g和12.5 μg/g(表1),可见金属元素含量随火山活动增强而升高。若在后期发现中洼产出原油中Fe、Mn等金属元素含量偏高,则进一步印证火山热液金属元素的催化作用。

表1 黄河口凹陷中洼南缘、西缘地层元素含量对比数据Table 1 Comparison data of element contents in the southern and western margins of middle subsag,Huanghekou sag

4.2 火山活动对储层的影响

研究区火山活动由始新世早期开始,各期火山活动强度与机构规模、类型差别较大,同沉积期碎屑岩沉积规律也不同。始新世早期,断裂活动剧烈,大量断裂开启深部岩浆房,多个火山机构在中、东部开始形成,但火山机构规模较小并未影响碎屑岩搬运规律,来自西南侧垦东凸起的物源向凹陷方向减薄,为典型三角洲相;始新世早中期,为沙一段沉积期,属于裂后热沉降坳陷期,火山活动相对较弱,火山机构数量、规模基本与始新世早期保持一致,沉积中心主要受断裂控制,但整体沉积面貌仍为自西南向凹陷深部减薄的三角洲相沉积;始新世中期,火山活动增强,火山机构数量增多、规模显著增大,沿主干断裂出现众多火山机构,伴生溢流相玄武岩、岩墙侵入体,使得中央火山机构群开始阻断来自西南的三角洲向凹陷深部运移,沉积中心变为由西至东,在火山机构富集区形成砂体富集带;始新世晚期火山活动强度达顶峰,强烈的火山活动进一步阻断沉积物沿斜坡向凹陷运移,沉积中心逐渐由东西两个中心变为东西带状分布,可见火山活动在占据沉积物可容空间时会改变沉积物搬运模式,在火山机构群的一侧、间隙内形成局部沉积中心,可作为优质勘探靶区(图8)。以沙一段优质储层为例,A1、A4、A5井反演厚度分别为22.0、36.0和32.5 m,实钻厚度分别为24.0、33.8和29.0 m,平均误差小于9%,反演效果较好。

图8 黄河口凹陷中洼南部斜坡带古近系相控储层厚度演化反演Fig .8 Inversion of Paleogene facies-controlled reservoir thickness evolution in the southern slope zone of middle subsag,Huanghekou sag

此外,火山活动产生大量的热液、金属元素等物质,对碎屑岩储层的成岩演化具有多方面的影响。如火山活动会导致水解反应,使喷发物不稳定组分析出Na+、Ca2+、Mg2+、Si4+、Al3+、Fe3+等阳离子,可形成碱性还原环境,促使蒙皂石形成,并加速蒙皂石向绿泥石转换;而火山热液会导致硅质胶结,不利于原生孔隙的保存[16-17]。通过对研究区200余块岩石薄片的分析发现,主要储集层段受火山热液硅质成分的影响较小,基本未见热液导致的硅质胶结,石英次生加大不明显;火山岩绿泥石蚀变现象较多,在同沉积碎屑岩储层中可见颗粒四周有明显的绿泥石包膜,能够抑制石英加大边的发育,有利于原生孔隙保存,而后期排烃所形成的大量有机酸又能够通过薄膜,对溶蚀次生孔隙的形成有积极作用。相应地,镜下薄片还可见到大量火山沸石充填,可增强储层抗压强度,有利于储层原生孔隙保存;该火山矿物是在碱性环境中形成的易溶矿物,在后期有机质热演化生成的有机酸等溶蚀流体通过原生粒间孔注入上覆碎屑岩储层内部时会形成更多的溶蚀次生孔隙(图9)。综合分析认为,研究区火山活动对同沉积期碎屑岩储层原生孔隙保存、次生孔隙发育有积极意义。

5 结论

1) 利用区域标志层与地震相特征相结合的方法能够较好地进行火山活动旋回与期次划分,其中全区稳定分布的沉积岩、沉凝灰岩夹层、不整合面是火山活动期次识别的基础,而地震反射连续性、振幅强弱、成层性的变化是火山活动期次区域识别的标志。研究区火山活动可划分为2个旋回、6个期次,该区整个火山活动演化过程呈现断裂活动强烈、岩浆活动频繁、活动中心自始新世早期逐渐向西迁移的特征,具有东强西弱的基本格局。

2) 火山活动对研究区烃源富集及油气生成具有建设性作用。火山活动不会显著改变洼陷的有机质富集规律,但所携带的高温灶体热源会加速有机质的演化进程,使烃源岩生烃门限变浅,有利于油气的大量生成;同时,火山活动携带的大量金属元素对低熟油气、生烃量的增加具有建设性作用。

3) 研究区火山活动的高峰期是火山机构大规模发育时期,所伴生的火山口、伴生溢流相玄武岩、岩墙侵入体除了可以形成侧向圈闭外,还可能改变沉积物的富集规律,在火山机构富集区面向物源的一侧形成厚砂层,可作为优质勘探靶区。此外,火山活动产生的绿泥石包膜、沸石等矿物有利于同沉积期碎屑岩储层原生孔隙、次生孔隙的形成,对优质储层的发育具有积极意义。