低油价背景下中国海油油气勘探进展与发展思考*

2021-02-23谢玉洪

谢玉洪

(中国海洋石油集团有限公司 北京 100010)

中国海洋油气是当前海洋能源的重要组成部分,也是支撑海洋强国建设的基础[1]。“十三五”期间,中国海油通过加强地质研究、提升作业管理,不断提高勘探成功率,在中国海域成熟区、双深双高双新领域(深水深层、高温高压、新区新领域)勘探都取得了长足进展[2-4],获得渤中19-6等九大油气发现。2020年是我国“十三五”规划收官之年,“七年行动计划”承上启下的关键之年。突如其来的新冠肺炎疫情和国际油价下跌的挑战,使得油气勘探形势变得极为严峻,中国海油针对坚决打好疫情防控阻击战、增储上产进攻战、应对低油价挑战主动战进行了全面的部署。以获取经济可采储量为目标,以提高探井成功率、降低发现成本为宗旨,优化部署、提升管理、提质增效,严控投资和成本,以低成本取得了丰硕的油气勘探成果,确保“七年行动计划”顺利实施,保障了国家能源安全。本文总结了2020年中国海油在低油价背景下的勘探策略及油气勘探重要进展,提出了近期油气勘探策略及攻关方向。

1 勘探策略

2020年新冠肺炎疫情的暴发给全球石油市场带来深远影响,全球石油需求坍塌式下降,应对油价下跌,油气勘探需以低成本获取更优质储量,保障可持续发展。中国海油积极调整策略,注重技术革新,实现油气勘探的提质增效。

1.1 勘探部署

1) 突出规划引领,确保“七年行动计划”实施。将勘探规划与储量规划、勘探部署密切结合,动态调整勘探节奏。

2) 梳理资源潜力,集中勘探投资。优化勘探部署原则:一是向勘探成效高的领域倾斜,提高勘探成功率;二是强化勘探开发一体化,加快储量向产量转化;三是加大天然气勘探,提升天然气资源供给能力;四是择机探索新领域,寻找储量接替区。

3) 发现规模储量,提高勘探效益。制定了“立足关键、动态调整、适度甩开、加快一体化”勘探策略,聚焦关键勘探项目推动成熟区高效勘探,强化技术创新提高新区新领域勘探成效,开展规模滚动勘探加快储采转化进程,推动勘探开发开采一体化建设。

1.2 技术支撑

随着勘探强度增加,勘探成效下滑明显,成本显著升高,低油价背景下提质增效是油气勘探的关键。提升勘探效益从两个方面入手:一是以强化勘探关键技术攻关,提升勘探成功率;二是发展安全高效的钻井技术和变革作业模式,进一步降低作业成本。

1.2.1加强地震勘探关键技术攻关

加强地震采集参数设计,提出基于经济技术一体化的变观测系统采集设计。综合效果、效率和成本等因素确定最佳经济方案,根据地质条件差异变观测系统设计施工,降低二次三维地震勘探综合成本,破解复杂观测系统效率低、成本高的矛盾。

加强地震资料处理技术攻关[5-8]。围绕中深层、潜山顶面和内幕地震成像品质改善及裂缝性储层预测等问题,采用自主研发、平行处理、生产与科研相结合等多种攻关途径,推动宽照明地震采集设计和观测系统优化[9-11]、宽方位高精度地震处理、潜山裂缝性储层预测和综合解释等核心技术体系建设,指导了文昌9-7、陵水25-1W等目标钻探。

1.2.2建立安全高效的钻井技术系列

1) 创新中深层软硬交互地层高效钻井关键技术[12-14]。该技术系列包括花岗岩地层钻井提速技术和抗高温防水锁无固相储层保护钻井液设计。渤海湾潜山探井的钻井成本由4.61万元/m降为1.80万元/m,综合提效18%;惠州26-6古潜山地层探井,平均机械钻速提升30%,加速了勘探领域向中深层拓展进程。

2) 发展浅层探井综合提速技术[15-16]。井筒瘦身技术,实现了隔水导管与表层套管“二合一”、技术套管与目的层“二合一”,提升了钻井效率;国产化单筒三井井口采油树技术,创新双占位钻具工艺、浅层分离定向钻井,实现2 500 m当量钻井周期8.75 d,提效24.1%、降本15.6%;小井眼技术,平均钻井周期较常规井眼缩短19.86%,泥浆使用量和岩屑排放量减少41.2%。

1.2.3推广高效作业技术

1) 建立潜山储层的作业技术系列。包括潜山界面精准卡层技术、“双烃组分”流体识别技术和裂缝储层电缆地层靶向取样技术等,整体提高了作业效率,实现26口井/34次多重潜山卡层 “零失误”、变质岩潜山储层有效性评价及产能预测准确率进一步提高。

2) 创新针对性的测试技术。浅层疏松砂岩井下控温-控砂稠油测试技术体系[17-18],包括井下测试管柱控温技术、稠油高压物性(PVT)取样技术和稠油测试配套计量技术,解放了渤海稠油、恩平和陆丰区块上部高含蜡原油的测试产能问题,实现了800~4 000 mPa·s稠油测试作业常规化,大幅提升了稠油油藏的评价效率,降低评价成本;探索深层碳酸盐岩潜山储层改造技术,释放了古生界潜山低渗储量;通过非酸缓速解堵体系、降阻络合酸体系组合,解决了深部底层带来的高温腐蚀严重、管柱摩阻大等难题,如KL10-1N-2d井产能由酸压前4.3×104m3提升至酸压后14.7×104m3,增产2.4倍。

1.3 管理保障

建立基于“收益-风险”的勘探项目运行管理模式。以勘探项目为核心,推行集勘探部署与动态调整、勘探目标评价与钻前论证、作业实施与预算管控、技术攻关与成果转化为一体的勘探项目运行管理,以实时跟踪、定期回顾、及时调整的动态管理,推动勘探部署不断优化。

以“精细管理、制度优化、创新增效”为主题,创新多元作业方式协同的作业管理模式。推动基于多专业联合作业的技术攻关及跨部门协同管理,创建“1+N”复杂断块集束钻探、“工厂式”集成化作业、“N+1”滚动勘探等多元作业方式,提高作业各环节控制能力及资源利用率,实现低经济门槛的、区域资源共享的勘探作业集约化管理。

2 勘探进展

2.1 多措并举,推动成熟区高效勘探

2.1.1集束评价,低成本落实渤海海域垦利6-1亿吨级大型油田

垦利6-1油田位于渤海海域莱北低凸起,2020年继续集束评价。采用“1+N”复杂断块集束钻探模式(图1),通过小井眼、井身结构“瘦身”、取心卡层等技术创新,多专业协同管理,实时优化地质资料获取项目和主井眼套管下深等作业方案,缩短工期,40天完成18口井钻探,发现石油地质储量超过1亿t,平均钻井成本0.78万元/m,桶油发现成本1.62美元/bbl,实现了低成本勘探。同时,加快油田建设,实现了当年完成勘探评价、当年完成开发方案设计、当年完成投产基本设计,计划2021年底投产,建成高峰产能超过250万t。

图1 垦利6-1油田“1+N”集束钻探模式Fig .1 “1+N” cluster drilling mode of Kenli 6-1oilfield

垦利6-1油田的发现,揭示莱北低凸起南部和东北部两大“汇聚脊”为新近系油气规模性聚集提供了良好的运移条件,为环渤中凹陷其他地区新近系明化镇组大型岩性圈闭勘探提供了借鉴[19-21]。2020年下半年,在渤中地区浅层岩性领域获得5个商业或潜在商业油气发现,展现了该领域广阔的勘探前景。

2.1.2风险探井快速评价,获得南海东部惠州26-6大中型复式油气田发现

在珠江口盆地富烃的惠西南老油区,十年来一直没有新突破。通过系统研究,首次明确了南海北部海域中生代陆缘岩浆弧成山机制(图2),建立了断-溶联控古潜山风化裂缝带和内幕裂缝带成储机制,并形成了古潜山“甜点因子”孔隙形状表征与优势方位融合微断层预测技术,确立了南海北部油型盆地断-压双控、宽窗强势供烃、晚期高效充注的天然气成藏模式[22-23]。指导发现了惠州26-6大中型复式油气藏,实现了惠西南地区“双古”领域的勘探突破。2019年底,首钻HZ26-6-1井成功,之后快速部署8口井展开评价,落实探明地质储量超过5 000万m3油当量,实现了当年战略发现、当年勘探突破、当年评价展开。

图2 南海北部海域中生代陆缘岩浆弧成山机制Fig .2 Mesozoic continental margin magmatic arc formation mechanism in the northern South China Sea

惠州26-6大型油气田是珠江口盆地古潜山新领域勘探和浅水区天然气勘探的首次重大突破,展示了泛潜山油气藏(即古潜山—古近系复式油气藏)的巨大潜力,拉开了珠江口盆地富烃洼陷周缘深埋潜山凝析气勘探帷幕。惠州26洼天然气资源量3 139×108m3,预测天然气圈闭资源量864×108m3,具有巨大的勘探潜力。

2.1.3推进渤中19-6及围区拓展评价,渤中13-2油田复合潜山获领域性勘探突破

渤中19-6油气田发现后,继续在渤中凹陷周缘进行油气勘探。通过烃源岩、储集层、输导体系及成藏期次等关键油气成藏要素的系统研究,明确了渤中西次洼共计发育沙三段、沙一段及东三—东二下段等3套烃源,周缘构造带发育中生界火山岩及太古界变质岩裂缝型储层和古近系—新近系三角洲—河流相砂岩孔隙型储层[24-25]。洼陷生成的油气沿断层和不整合面向斜坡带运移至周缘构造带内聚集成藏,形成了3套油气成藏组合,具有复式油气成藏特点。提出中生界覆盖区变质岩潜山“印支成山-燕山造缝-喜山活化”多元应力叠加控储机制,建立复合型潜山优质储层发育模式,明确优质储层发育区,突破中生界覆盖区潜山难以形成优质储层的传统认识,明确以潜山为主的复式油气聚集带是渤海海域盆地重要的油气富集形式[26-27]。

渤中19-6气田北扩勘探,获得中生界覆盖区渤中13-2太古界勘探大发现(图3)。渤中13-2油田目前整体探明储量超过1亿t。中生界覆盖区太古界的勘探突破,拓展了渤海潜山勘探领域,对渤海一系列类似潜山勘探具有重要的指导意义。

图3 渤海湾盆地渤中13-2多层潜山成藏模式图Fig .3 Hydrocarbon accumulation mode of Bozhong 13-2 multi-layer buried hill in the BohaiBay basin

2.1.4创新构造认识,珠江口盆地西部原油勘探获历史性突破

珠江口盆地西部油气成藏条件复杂,长期以来勘探未能突破,成效低迷,去年单井探明储量已下滑至21.8×104m3。通过地震资料重处理技术攻关,以斜滑断层地质模式为指导,应用地震属性体、等时切片等技术,精细解释断层(图4),精细落实圈闭;以构造转换带控藏理论为指导,重新解析文昌9-7构造成藏要素,剖析南断裂分段张扭特征,建立文昌A洼“内气-外油” 差异聚集模式,明确洼陷外带是原油主要富集区。WC9-7-1井钻遇珠海组油层85.6 m,WC9-7-1Sa井油层93.7 m,测试日产原油297 m3,新增原油探明地质储量约600×104m3。创下了10年来珠江口盆地西部单井探明储量最大、发现油层最厚、珠海组测试产量最高等多项新纪录,不仅打开了文昌凹陷勘探新局面,同时展现了文昌A凹原油广阔的勘探前景,周边潜力约8 500×104m3,开拓了在珠江口盆地西部找油新领域。

图4 文昌9-7区地震剖面重处理前后成像质量对比Fig .4 Imaging quality comparison between original and re-processing seismic of Wenchang 9-7 area

2.2 适时甩开,领域勘探开拓油气发现新方向

2.2.1岩性勘探获油气重大发现

1) 渤海湾盆地古近系多个湖底扇岩性油藏勘探取得成功。以“汇聚脊”理论为指导,创新迭代谱反演精准储层预测技术,辽中西斜坡古近系岩性勘探获重大突破。LD10-6-2井钻遇124.5 m油气层,是渤海油田古近系岩性勘探单井最大油气层厚度。测试为高产凝析气层,产油212.64 m3/d ,产气403 011 m3/d,气油比1 895。随后拓展旅大10-5/6古近系岩性油藏勘探,成功打开了古近系岩性油气藏勘探新局面,将有力推动环渤中、辽北等地区的岩性油气藏勘探(石油潜在资源量5 000×104m3),有望在辽中凹陷西斜坡建立大中型岩性轻质油气田[28]。

2) 涠西南凹陷流一段湖底扇勘探获突破。近十几年湖底扇等岩性体勘探逐渐成为热点[29-31]。涠西南凹陷是北部湾盆地第一个被证实的富生烃凹陷,是南海北部重要的原油生产基地。随着油气勘探程度的不断提高,涠西南凹陷内构造圈闭几乎钻探殆尽,油气勘探逐渐向岩性等隐蔽性油气藏转移,流沙港组一段(简称流一段)在涠西南凹陷中心发育湖底扇群,是该区岩性油气藏勘探的重要层系。早期针对流一段湖底扇砂体勘探取得了一定的成果[32]。通过老井复查,WZ12-1W-1井3 148~3 199 m井段岩性为泥质粉砂岩,其底部杂乱地质体并非都是泥岩,预测可能发育优质储层,加上超压保护,物性可能比较好。通过对涠西南凹陷 B 洼流一段高位体系域湖底扇沉积特征、形成条件及成因模式等深入研究,提出了B洼流一段上层序内发育砂质碎屑流沉积的新认识;且B洼流一段上层序被成熟烃源岩包裹,与深湖相泥岩形成了自生、自储、自盖的成藏组合,具有近源成藏的特点,成藏条件优越。WZ12-1-13d井的钻探,揭示近80 m厚砂岩,油层垂厚57 m,揭示流一段上层序湖底扇岩性圈闭具备较大勘探潜力(图5)。

图5 涠洲B洼流一段上层序成藏模式图Fig .5 Accumulation model map of upper sequence of Liu-I formation in Weizhou B sag

3) 琼东南盆地深水中央峡谷外梅山组海底扇天然气勘探获得领域突破。以梅山组作为勘探层系,历经20余年,钻探10个构造11口井,一直未获商业规模的发现。通过深化区域沉积认识、改进地球物理属性识别技术,创新深水大型海底扇岩性圈闭群识别评价技术,揭示了梅山组具有“源内大型构造脊控汇聚、垂向沟源断裂/裂隙带+侧向砂岩控输导、有效圈闭控富集”的天然气富集规律。LS25-1W-2井在黄流、梅山组发现气层41.9 m,梅山组孔隙度22.6%,测压平均流度28.1 mD/(mPa·s),烃类气含量97%~98%,首获规模性商业发现,打开了琼东南盆地深水区梅山组海底扇勘探新领域。研究表明乐东-陵水凹陷梅山组海底扇成群成带分布,勘探潜力大。

2.2.2秦南凹陷新区勘探获得油气突破

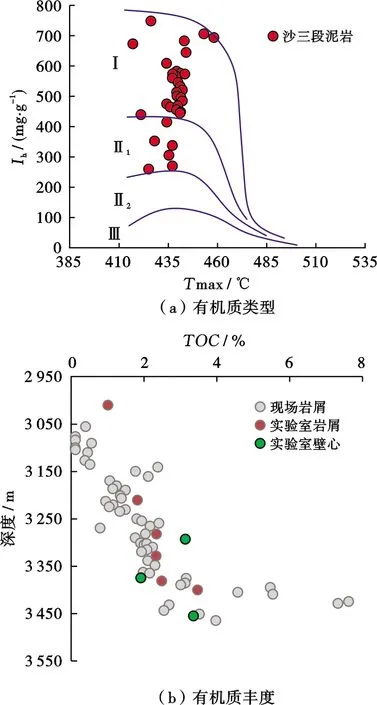

渤海海域秦南凹陷北部,历经30余年勘探,钻4口探井,仅发现三级地质储量约1 000×104t,整体勘探程度低。2020年钻探了QHD22-3-1井,在东三段—沙三段发现油层37.9 m,钻遇沙三段烃源岩有机质类型为Ⅱ1—Ⅰ型(图6),有机质丰度TOC平均值大于1.5%、最大值达7.62%,证实了秦南东洼发育优质烃源岩。秦南凹陷发育规模性圈闭群,预测资源规模8×108t,该凹陷将成为渤海油气勘探新战场。

图6 秦南东洼烃源岩有机质类型及有机质丰度Fig .6 Source rock organic matter type and organic matter abundance in Qinnan eastern sag

2.2.3阳江凹陷战略展开中实现烃源新突破

继续阳江凹陷的勘探,6口井油气显示丰富,证实恩平21洼发育中深湖相烃源岩。恩平21-4和恩平21-3的钻探结果表明,恩平21洼文昌组泥岩有机质丰度高(TOC平均2.35%~2.43%)、类型优(Ⅱ2—Ⅱ1)。研究表明恩平21洼中深湖相优质烃源岩规模大,面积67~166 km2,最大厚度2 000 m,大大提升了阳江凹陷的勘探潜力[33-34]。恩平21洼断裂活动强度控制油气垂向运移,洼陷边缘潜力更大,剩余资源量近5 000×104t。

2.3 精细研究,规模滚动勘探加快储量转化

在渤海围绕11个油田围区滚动勘探,其中在渤中8-4南和渤中29-4两个油田区新增探明储量均超千万吨,将为快速建产上产做出贡献;在珠江口盆地评价钻探惠州25-2获得成功,探明储量达到千万吨,落实了一个中型油田;在北部湾乌石16-1油田滚动评价勘探,加强乌石16/17富油区复杂断块和储层的精细落实研究,改变断层解释模式,在老油区内发现多个新断块,钻遇油层厚度连番打破纪录,WS16-1-19d、18、13d三口井发现油层厚度分别为246 m、166 m、268 m,新增探明地质储量超千万吨,创近年单井探明储量历史新高,进一步夯实了乌石区油田上产的储量基础。

2.4 持续勘探开发一体化,陆上非常规勘探步入良性轨道

勘探开发一体化已成为中联煤层气有限责任公司非常规气藏深度挖潜储量、快速上产的主要手段。通过边勘探、边评价、边开发、边试采,缩短勘探开发周期,形成规模可控、产能可控、技术可控、风险可控的致密气勘探开发一体化模式。临兴气田围绕甜点区一体化滚动建产,平均无阻流量5.8×104m3/d,较历史平均值提高50%,两个一体化区建成3×108m3/a生产能力,临兴气田已成为中国海油首个超1 000×108m3储量规模的致密气气田。神府气田持续推动勘探开发一体化,有效应用储层精细描述技术、水平井开发技术、密切割储层改造技术、产能预测技术,一体化一期Ⅰ类气层钻遇率100%,已压裂试气井100%获工业气流,SM1-X井无阻流量50.9×104m3/d,标志神府区块主力层太原组水平井开发试验取得成功。

煤层气开发老区勘探挖潜取得新成效,开展降压提产、储层改造、煤粉解堵、新技术应用等措施作业,潘庄老气田薄煤层资源产能得到释放,目前单井平均日产6 149 m3,井底流压1.01 MPa,展现出良好的开发潜力,将成为增储上产接替的重要领域。

2.5 坚持海外经营勘探,圭亚那勘探再续佳绩

圭亚那是近年全球油气勘探热点,中国海油在Stabroek区块深水浊积岩领域获得了Mako、Uaru、Redtail和Yellowtail深层4个商业发现。其中Mako和Uaru油田为圭亚那第15、16个发现;圭亚那Yellowtail亿吨级油田评价成功,并在新层系获得突破,被列为2020年全球勘探十大油田之一。截止目前,圭亚那项目已经累计获得18个勘探商业发现,不断提升该区块的可采储量,区块内可采储量已超过80×108bbl油当量,中国海油拥有25%权益,有力地支持了海外油气产业的可持续发展。

3 勘探发展思考

2020年新冠肺炎疫情的暴发使全球GDP预计下滑5.2%[35],国际原油价格持续低位徘徊,这种低迷态势预计将持续到2023年[36]。全球油气公司正在迅速调整策略,升级技术,将智能化融入油气勘探,提升油气勘探的精度和效率。中国海油近海油气勘探实践证明,地质理论认识创新、关键瓶颈技术突破及勘探管理优化是勘探高质量发展的必要条件,智能勘探是中国海域油气勘探的发展方向。

3.1 面临的挑战

一是当前形势下,无论是中国还是全球油气勘探,均面临勘探对象越来越复杂、勘探程度偏高和资源劣质化的问题;二是近年国际形势发生深刻变化,公司油气产业链、供应链的稳定和安全面临挑战,抗高温随钻定向测井及深水完井测试等高端技术还被海外少数企业垄断;三是深水深层、高温高压及非常规领域的作业成本居高,不适应低油价下的油气勘探发展;四是海外油气勘探的储量有效接替区尚不明朗。

班主任负责班级的全面管理工作,是落实学校教学理念的关键环节。但是由于中小学生在身心发展方面不够全面,在日常的班级管理工作中,班主任面临的工作任务比较多,这对于班主任的个人能力和素质提出了比较高的要求。许多班主任在工作的过程中容易感受到心理不平衡,认为自己的付出与回报不成比例,在工作的过程中身心疲惫,严重地影响了班主任工作的效率,面对这些问题,需要不断地完善班主任的发展策略。

3.2 油气勘探方向

3.2.1中国海域资源分布

据最新一轮油气资源评价结果,我国海洋油气资源丰富,资源探明程度油、气分别占25%、9%,原油勘探处于高峰前期阶段,天然气勘探处于早期阶段,待探明资源潜力巨大。中国近海石油地质资源量主要分布于浅层、中深层和浅水区,以中高渗为主;天然气地质资源量主要分布于深层、中深层,以低—特低渗为主(表1)。其中,中高渗石油地质资源占石油总量的79.8%;低—特低渗天然气地质资源量占总量的53%。

表1 中国海域油气资源分布表Table 1 Distribution of oil and gas resources in Chinese seas

3.2.2国内常规油气勘探

近年来,中国海油在岩性、中-古生界潜山等领域的勘探突破,为海域油气产量的增长奠定了基础。今后一段时间内,复杂的地层-岩性油气藏、中深层储层、潜山储层、深水浊积砂岩储层等领域仍是勘探重点方向。同时,要持续加大天然气资源获取力度,全面提升海上天然气资源供给能力,为实现“我国二氧化碳排放力争2030年前达到峰值,努力争取2060年前实现碳中和”的双目标做出贡献。

一是围绕潜在富生烃凹陷或洼陷,特别是待发现油气资源量大的区域,适当投入勘探工作量,加强油气运聚分析、圈闭识别、区带划分和评价等研究工作,指出后备勘探领域。

二是深层—超深层已成为油气资源发展的重要新领域,多项成果显示该领域资源潜力大,是今后需要开展重点研究、加快探索发现的关键领域之一。重点围绕秦南、辽中、辽西、西湖、惠州、莺歌海、开平等凹陷开展勘探研究工作,创新相应关键技术,优选评价风险勘探目标,力争获得大中型油气田勘探重大发现。

三是加快深水油气勘探进程。虽然新冠肺炎疫情与低油价合力冲击了油气行业,但油气公司仍保持对深水油气勘探的青睐,加快推进深水油气资源勘探开发进程,圭亚那、加勒比海、南大西洋南端和东地中海等仍是全球油气勘探的重点区域[37-39]。中国海域天然气资源54%在深水及超深水,尚有多个盆地未进行实质性勘探开发,深水勘探将是天然气勘探的主战场。

四是加大天然气勘探,推动能源转型。未来天然气勘探方向以常规天然气重点勘探领域与非常规天然气为主。最新一轮油气资源评价结果显示,中国海域天然气资源较为丰富,主要集中在构造、生物礁和深水岩性3个领域,中浅海天然气探明率为26%,深海探明率为0。因此,中国近海具有广阔的天然气勘探空间,勘探方向主要在东海盆地、琼东南盆地、珠江口盆地、渤海盆地,尤其是东海盆地。

3.2.3国内非常规油气勘探

非常规油气的勘探开发进展及资源潜力决定了未来能源市场的格局。未来,我国非常规油气的地位与作用将更加重要[40-41]。据预测2035年非常规石油产量将超过5 000×104t,约占全国石油产量的1/4;非常规天然气产量有望达到1 300×108m3,约占全国天然气产量的半壁江山。中国海油非常规油气勘探主要是在现有区块内积极寻找可动用地质储量,推进地质工程一体化,加快勘探开发一体化产能建设,努力获取页岩气优质区块,打造非常规油气增储上产新阵地。同时,深化煤层气、发展陆上页岩气、探索近海页岩(油)气勘探,加快推进天然气水合物和常规油气一体化勘探开发,形成国内天然气产量的重要接替力量。

3.2.4海外油气勘探

近10 年来全球新增储量60% 以上来自海域,其中海域大油气田储量占比更是超过70%。近期的勘探实践揭示,勘探热点仍然以海域为主,其中已证实的热点领域主要包括墨西哥湾、中—南大西洋两岸、东非海域、东地中海、波斯湾周边,未来热点领域主要有阿根廷海域、加勒比海、加拿大东海岸、北极地区、东非索马里海域等[42]。据不完全统计,2019年海上招标区块主要位于大西洋两岸、东地中海、东非、北极和东南亚等海域,且深水—超深水面积超过80%,成为国际石油公司角逐的主战场[43]。中国海油将按照“做实亚太—俄罗斯,做大中东,做优非洲,做强欧美”的海外发展战略,重点围绕中南大西洋两岸、东非—北非及中东—中亚3大领域,通过适当加大并购力度、适当争取较高潜力区块的勘探权益等途径,加大海外风险勘探区块的获取力度,实现近期效益勘探和中长期资源储备的平衡发展。

3.3 跨界融合技术攻关

未来油气勘探技术将以低成本、高精准度的技术为主导,通过技术跨界融合,实现油气勘探技术不断深化,突破技术瓶颈,从而提升油气勘探效率,推动油气行业不断创新发展。

多学科融合攻关是突破勘探瓶颈技术的关键,如沉积、地球物理及地球化学相结合,深化发展烃源岩定量预测与评价技术;地质和地球物理相结合发展完善“处理-解释-储层预测”一体化评价技术、岩性圈闭识别技术;沉积储层和地球物理相结合探索岩性储层预测技术;同时,油气藏智能识别与储量和产能预测技术、人工智能地震解释技术、智能钻机技术等智能勘探开发技术的研究应用,将推动勘探精度不断突破。

3.4 智能化勘探作业模式

在全球能源转型、数字化转型及低油价的背景下,对勘探作业技术提出了绿色低碳、数字化和提质增效的更高要求。利用大数据、云计算、数字孪生和数字平台等技术,将突破数据采集效率的界限,实现数据实时传输、智能解释,由此带来作业模式及商务模式的变革。智能化勘探作业管理将更加关注设备性能和人工智能技术的应用,提高作业自动化程度,实现高效快捷钻探,高质量作业管理和实时决策是今后发展趋势。

4 结束语

2020年中国海油在应对新冠疫情和低油价挑战中,通过狠抓研究成果转化力度,打通应用“最后一公里”,强化风险识别,优化勘探部署,提高了勘探成功率;通过创新作业模式,集约作业资源,实现桶油发现成本3.03美元/bbl,较2019年降低18%,实现了高效低成本勘探的目标。

2021年是“十四五”的开局之年,也是“七年行动计划”的关键之年,中国海油将紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围,切实把党的十九届五中全会精神和中央经济工作会议精神,落实转化到勘探高质量发展的实践中去,以石油精神和新时代海油精神,积极融入新发展格局,持续推进科技创新,扎实推进“七年行动计划”,以寻找大中型油气田为主线,持续加大地质认识创新和技术攻关力度,加强区域研究和基础研究,提升研究质量,力争在新区、新领域及新层系实现勘探突破,推动高质量发展再上新台阶。