白薇化学成分与药理作用的研究进展

2021-02-21舒朋华喻梦竹李亚敏刘安琦刘婉蓉罗跃辉刘昊孙娜魏夏兰

舒朋华 喻梦竹 李亚敏 刘安琦 刘婉蓉 罗跃辉 刘昊 孙娜 魏夏兰

摘 要 目的:总结白薇化学成分与药理作用的研究进展,为其深入开发与利用提供参考。方法:以“白薇”“萝藦科”“化学成分”“药理作用”“生物活性”“Cynanchum atratum”“Cynanchum versicolor”“Asclepiadaceae”“Chemical constituents”“Pharmacological activity”“Biological activities”等为关键词,在中国知网、万方数据、维普网、PubMed、SciFinder、Web of Science等数据库中组合查询2006年7月-2020年8月发表的相关文献,对白薇化学成分及藥理作用的研究进行归纳与总结。结果与结论:白薇为萝藦科植物直立白薇C. atratum Bge.或蔓生白薇C. versicolor Bge.的干燥根及根茎,其主要化学成分包括C21甾体皂苷类、挥发油类、生物碱类、芳香类化合物等,如直立白薇苷A、白前苷A、正十六烷酸、9-脱氢安托芬、3,4-二羟基苯乙酮;具有抗炎、抗肿瘤、美白等多种药理作用。然而,现有研究大多集中在直立白薇上,对蔓生白薇的研究较少;对化学成分的研究主要集中在C21甾体皂苷类化合物上,而涉及其他类型化合物的研究不多;有关C21甾体皂苷类的药理活性研究主要集中在单个化合物层面上,而构效关系研究较为少见。因此,为了更好地开发和利用白薇药材资源,有必要进一步对其化学成分、药理作用、作用机制及构效关系等进行深入研究。

关键词 白薇;C21甾体皂苷;化学成分;药理作用;研究进展

中图分类号 R284;R285 文献标志码 A 文章编号 1001-0408(2021)02-0253-04

DOI 10.6039/j.issn.1001-0408.2021.02.22

白薇为萝藦科植物直立白薇Cynanchum atratum Bge.或蔓生白薇Cynanchum versicolor Bge.的干燥根及根茎。据2020版《中国药典》(一部)记载,白薇性寒,味苦、咸,具有清热凉血、利尿通淋、解毒疗疮等多种功效,可用于温邪伤营发热、阴虚发热、骨蒸劳热、产后血虚发热、热淋、血淋、痈疽肿毒等病症的治疗[1]。为进一步挖掘白薇在新药研发中的价值及拓展其临床应用,笔者以“白薇”“萝藦科”“化学成分”“药理作用”“生物活性”“Cynanchum atratum”“Cynanchum versicolor”“Asclepiadaceae”“Chemical constituents”“Pharmacological activity”“Biological activities”等为关键词,在中国知网、万方数据、维普网、PubMed、SciFinder、Web of Science等数据库中组合查询2006年7月-2020年8月发表的相关文献,并就白薇的化学成分与药理作用的研究进展进行归纳总结,为该药材的进一步开发与利用提供参考。

1 化学成分

化学成分是中药材发挥药效的物质基础,也是评价中药材质量的重要依据。目前,已从白薇中鉴定出C21甾体皂苷类、挥发油类、生物碱类等化学成分,其中C21甾体皂苷类为其主要化学成分[2]。

1.1 C21甾体皂苷类

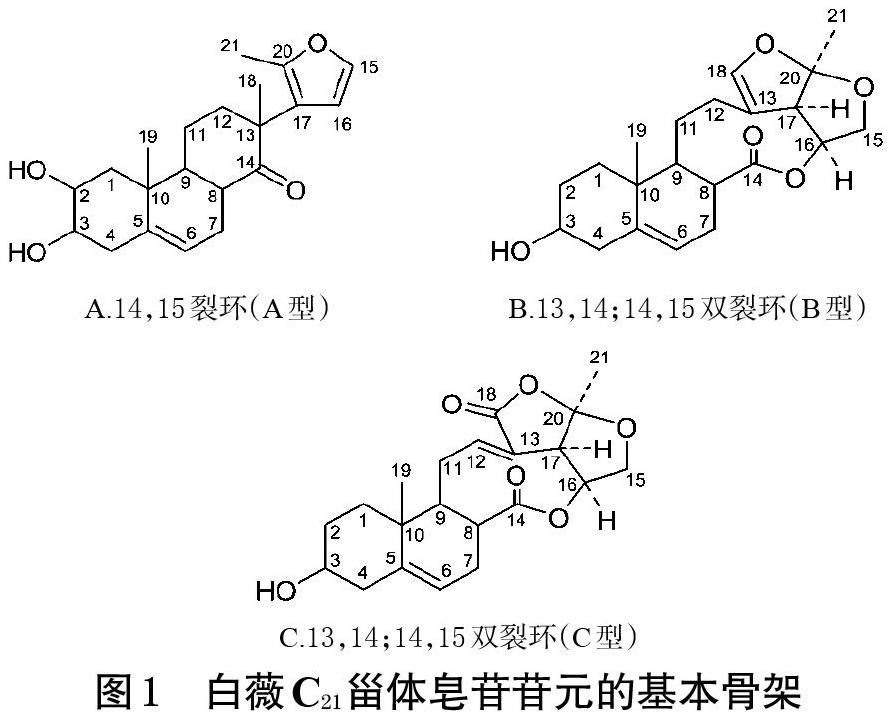

甾体皂苷由甾体苷元和糖基结合而成。其中,C21甾体是一类含有21个碳原子的甾体衍生物,存在于萝藦科、玄参科、夹竹桃科、毛茛科等科属植物中,具有抗炎、抗肿瘤、抗生育等生物活性[3]。白薇中的C21甾体皂苷具有以下结构特点:(1)甾体皂苷苷元均以孕甾烷或其异构体为基本骨架,C、D环易发生变形,具有特殊的14,15裂环(A型)或13,14;14,15双裂环结构(B、C型)(图1);(2)苷元C-3位置上通常有β-OH,C-5、C-6位通常有双键;(3)糖链通常与苷元C-3位的OH相连,糖与糖之间的连接通常发生在C-4位;(4)糖的类型主要有黄花夹竹桃糖、夹竹桃糖、洋地黄毒糖、地芰糖、加拿大麻糖和葡萄糖,且通常为6-去氧糖或2,6-去氧糖[2]。

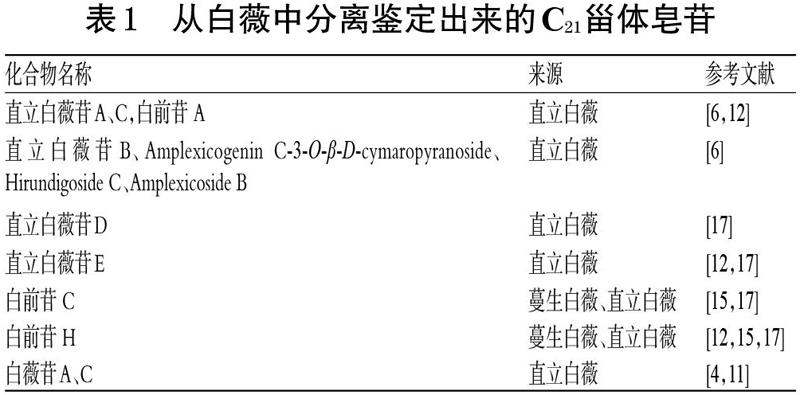

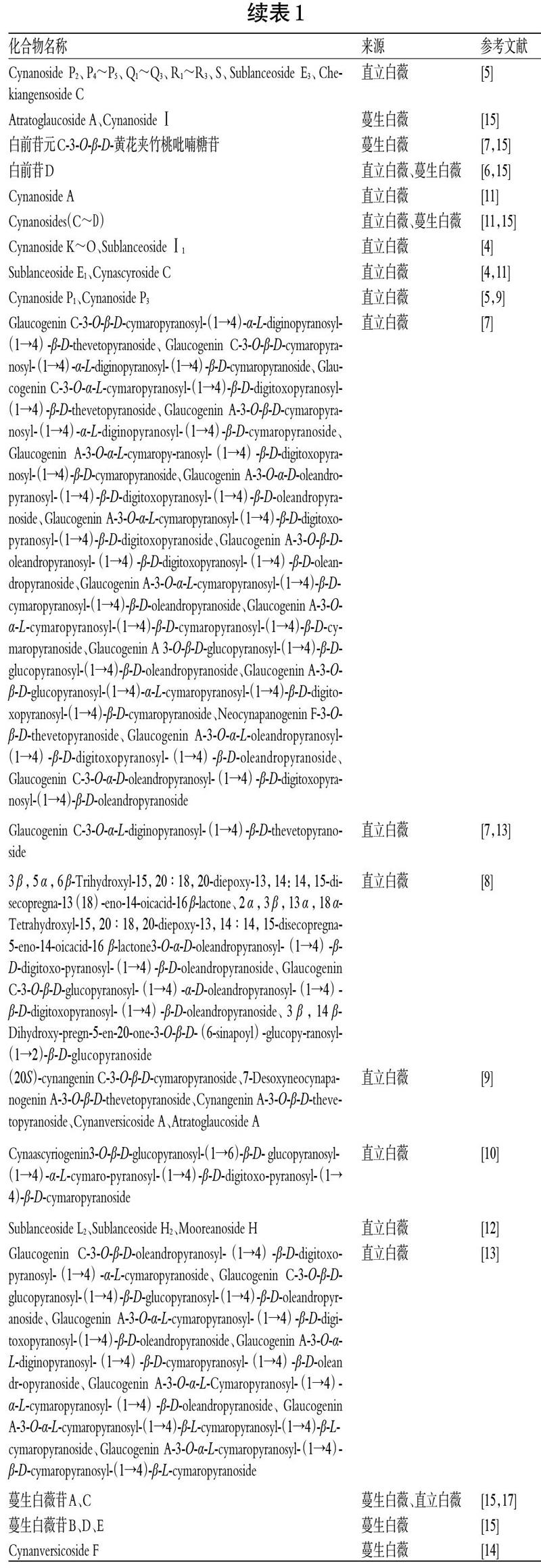

迄今为止,研究者已从白薇中鉴定出大量的C21甾体皂苷,具体如表1所示。从来源上看,从直立白薇中发现的C21甾体皂苷数量远远多于蔓生白薇[4-17],二者共有的成分为蔓生白薇苷A、C,白前苷 C、D、H,Atratoglaucoside A,Cynanosides C、D和白前苷元C-3-O-β-D-黄花夹竹桃吡喃糖苷。

1.2 挥发油类

白虹等[18]采用水蒸气蒸馏法从白薇中提取挥发油,并采用气质联用技术从挥发油中鉴定出20种化学成分,其中脂肪酸类化合物占75.74%、酯类化合物占12.44%、醛类化合物占3.90%、酮类化合物占3.51%、烷类化合物占0.55%;挥发油中含量最高的化学成分为正十六烷酸,占总量的47.76%。

1.3 生物碱类

陈楚英等[19]采用抑菌活性靶向分离、溶剂萃取、柱层析等手段从白薇正丁醇部位中分离出5种生物碱类化合物,分别为10β-N-氧化-7-脱甲氧基娃儿滕碱、9-脱氢安托芬、9,14-脱氢安托芬、14-羟基-N-氧化-7-脱甲氧基娃儿滕碱、10α-N-氧化-7-脱甲氧基娃儿滕碱;从结构类型上看,5种生物碱均为菲骈吲哚里西丁类生物碱,且都具有良好的抑菌活性。Xin等[20]采用超声辅助提取法从白薇中分离鉴定出安托芬。生物碱类化合物的发现为后续开展白薇抑菌活性成分、抑菌机制、构效关系研究及植物源保鲜剂的研制奠定了基础。

1.4 其他类

袁鹰[17]从白薇中还分离鉴定出了豆甾醇、β-谷甾醇、β-胡萝卜苷以及一系列芳香类化合物,如3-甲氧基-4-羟基苯乙酮、3,4-二羟基苯乙酮、2,6,2′,6′-四甲氧基-4,4′-双(2,3-环氧-1-羟基丙基)联苯、2,4-二羟基苯乙酮、4-羟基苯乙酮、丁香酸、2,6-二羟基苯乙酮、4-羟基苯甲醇、苯甲酸等。

2 药理作用

白薇的药用历史悠久,在民间应用广泛。现代药理学研究表明,白薇主要具有抗炎、抗肿瘤、抑制免疫和美白等功效[21-22]。

2.1 抗炎

Choi等[23]对白薇水提物抑制特应性皮炎的作用机制进行了深入研究,发现其作用机制可能为下调促炎因子(如白细胞介素6、白细胞介素1β、肿瘤坏死因子、白细胞介素4等)的表达,但该研究并未明确白薇水提物中发挥抗炎作用的具体物质基础。Hu等[24]通过活性跟踪法从白薇甲醇提取物中发现了能够显著改善BALB/c小鼠乳腺炎症状的物质——直立白薇苷C,并阐明其抗炎作用机制可能与抑制乳腺组织中Toll样受体4的表达、阻断核因子κB(NF-κB)和丝裂原活化蛋白激酶信号通路有关。Kim等[25]的研究结果表明,白薇乙醇提取物可通过抑制促炎因子的表达来改善卵白蛋白诱导的小鼠气道炎症状,并减轻脂多糖诱导的小鼠急性肺损伤症状。李秋月等[26]研究了白薇水煎液对脂多糖诱导的鸡小肠炎模型的治疗效果,结果发现,白薇水煎液可显著抑制血清中淀粉样蛋白A、卵转铁蛋白、α1-酸性糖蛋白、白细胞介素1β等炎症因子的表达,减轻脂多糖导致的肠绒毛黏膜损伤和炎性细胞浸润,对肠黏膜有较好的保护作用。可见,白薇水提物和醇提物均具有较好的抗炎效果,且作用机制多为下调或抑制炎性相关因子的表达。

2.2 抗肿瘤

Bai等[4-5]研究发现,从白薇甲醇提取物中分离出来的Cynanosides R1、R2、L、M对人早幼粒白血病细胞HL-60具有较强的毒性,半数抑制浓度(IC50)分别为29.47、52.26、40、28 μmol/L,均高于阳性对照药物依托泊苷的IC50(0.2 μmol/L)。王征等[27]通过噻唑蓝比色法(MTT)观察了白薇水煎液对人宫颈癌细胞HeLa和人胃癌细胞SGC-7901体外增殖的影响,发现白薇在5~800 μg/mL质量浓度范围内对这两种细胞的增殖都表现出明显的抑制作用,且无细胞毒性。杨利红等[28]在活性追踪试验的协助下,从白薇乙醇提取物中筛选了可诱导人肺癌细胞A549凋亡的活性成分,发现了1个C21甾体皂苷——直立白薇苷 C;通过进一步的研究,该研究团队发现直立白薇苷 C诱导人肺癌细胞A549凋亡的作用机制可能为上调肿瘤坏死因子编码基因的表达,增强胱天蛋白酶9(Caspase-9)和Caspase-3的活性,以及下调生存素编码基因的表达。Zhang等[8]发现,从白薇乙醇提取物中分离所得的4个C21甾体皂苷均能够有效抑制人肝癌细胞HepG2和人肺癌细胞A549的增殖,且能诱导上述肿瘤细胞凋亡,其作用机制可能与上调肿瘤细胞中Caspase-3和Caspase-9的表达有关。由此可见,白薇中的活性成分能够诱导多种肿瘤细胞凋亡,具有被开发为抗癌药物的潜在价值。

2.3 其他

白薇与地骨皮等中药配伍具有明显的美白效果[29]。陈晓璐等[30]采用MTT法、多巴氧化法和氢氧化钠裂解法研究白薇经皮透过液对黑色素瘤细胞B16增殖的抑制效果,以探究白薇作为皮肤美白剂的可行性。结果表明,经不同方法提取的不同浓度白薇经皮透过液对B16细胞的增殖、酪氨酸酶的活性以及黑色素的含量均有抑制作用,其中白薇醇提物的作用效果优于水提物,且以95%乙醇提取物效果最佳。Jin等[9]研究发现,白薇甾体皂苷可以抑制黑色素的生成,减少色素沉着。可见,白薇具有一定的美白作用,可用于美白产品的开发。此外,白薇乙醇提取物还具有免疫抑制[31]等药理活性,其水提物还能够促进肝脏血管再生[32]。

3 结语

白薇为我国传统中药,有着悠久的用药历史,且在多种中药方剂中出现,可单用或与其它药物配伍使用以治疗各种炎症[32]。近30年来,学者们对白薇的化学成分、药理作用及其作用机制进行了大量研究,发现白薇中含有C21甾体皂苷、挥发油、生物碱等化学成分,具有抗炎、抗肿瘤、美白等多种药理活性,其中C21甾体皂苷为白薇的主要化学成分及药理活性成分。然而,现有研究大多集中在直立白薇上,对蔓生白薇的研究较少;对化学成分的研究主要集中在C21甾体皂苷类化合物上,而涉及其他类型化合物的研究不多;有关C21甾体皂苷类的药理活性研究主要集中在单个化合物层面上,而构效关系研究较为少见。由于C21甾体皂苷类化合物在抗炎和抗肿瘤方面均具有较强活性,故此类化合物可作为先导化合物,学者们后续可针对其构效关系展开深入探索,为其成药性研究及临床应用提供参考。

综上所述,为更好地开发和利用白薇资源,有必要对其化學成分、药理作用、作用机制及构效关系等进行深入地研究,从而进一步开发和利用其药材资源。

参考文献

[ 1 ] 国家药典委员会.中华人民共和国药典:一部[S]. 2020版.北京:中国医药科技出版社,2020:115-116.

[ 2 ] 袁鹰,张卫东,柳润辉,等.白薇的化学成分和药理研究进展[J].药学实践杂志,2007,25(1):6-9.

[ 3 ] 谭仁祥,王剑文.甾体化学[M].北京:化学工业出版社,2008:8-9.

[ 4 ] BAI H,LI W,KOIKE K. Pregnane glycosides from Cynanchum atratum[J]. Steroids,2008,73(1):96-103.

[ 5 ] BAI H,LI W,ASAD Y,et al. Twelve pregnane glycosides from Cynanchum atratum[J]. Steroids,2009,74(2):198-207.

[ 6 ] WANG SL,SHAN WG,MA LF,et al. Two new pregnane glycosides from the roots of Cynanchum atratum[J]. J Chem Res,2013,37(12):727-729.

[ 7 ] YAN Y,ZHANG JX,LIU KX,et al. Seco-pregnane steroidal glycosides from the roots of Cynanchum atratum and their anti-TMV activity[J]. Fitoterapia,2014. DOI:10. 1016/j.fitote.2014.03.027.

[ 8 ] ZHANG J,MA L,WU ZF,et al. Cytotoxic and apoptosis- inducing activity of C21 steroids from the roots of Cynanchum atratum[J]. Steroids,2017. DOI:10.1016/j.steroids. 2017.03.004.

[ 9 ] JIN QH,HAN XH,YUN CY,et al. Melanogenesis inhibitory pregnane glycosides from Cynanchum atratum[J].Bioorg Med Chem Lett,2018,28(7):1252-1256.

[10] WU YJ,QIAO LM,LIU HW,et al. A novel C21 steroidal glycoside from Cynanchum atratum[J]. Lat Am J Pharm,2018,37(8):1568-1571.

[11] 赵新超,白虹,刘拥军,等.直立白薇C21甾体苷类LC- MS分析[J].中国中药杂志,2009,34(2):186-188.

[12] 孙瑜,田树成,刘德军,等.中药白薇化学成分研究[J].中国药业,2019,28(7):9-11.

[13] 晏英,汤磊,王建塔,等.白薇化学成分及其抗烟草花叶病毒活性研究[J].天然产物研究与开发,2020,32(5):792-798、804.

[14] ZHENG ZG,LIU RH,KONG LY,et al. A steroidal glycoside from Cynanchum versicolor Bunge[J]. Chin Chem Lett,2006,17(7):919-921.

[15] 郑兆广,柳润辉,张川,等.蔓生白薇中的C21甾苷类成分[J].中国天然药物,2006,4(5):338-343.

[16] 郑兆广,张卫东,柳润辉,等.蔓生白薇的化学成分研究[J].中草药,2006,37(7):987-989.

[17] 袁鹰.直立白薇活性成分及质量控制研究[D].上海:上海交通大学,2007.

[18] 白虹,王元书,刘爱芹.直立白薇挥发油成分的气相色谱-质谱联用分析[J].时珍国医国药,2007,18(10):2343- 2344.

[19] 陈楚英,彭旋,陈金印,等.白薇生物碱类成分抑制柑橘采后青霉病菌活性[J].果树学报,2019,36(1):94-102.

[20] XIN ZT,OUYANG QL,WAN CP,et al. Isolation of antofine from Cynanchum atratum Bunge(Asclepiadaceae)and its antifungal activity against Penicillium digitatum[J].Postharvest Biol Technol,2019. DOI:10.1016/j.postharvbio.2019.110961.

[21] 袁鹰,张卫东,张川,等.直立白薇化学成分研究[J].中国中药杂志,2007,32(18):1895-1898.

[22] 雷辉,王永兵,肖功胜,等.蔓生白薇有效部位化学成分研究[J].中药材,2014,37(10):1798-1800.

[23] CHOI YY,KIM MH,LEE H,et al. Cynanchum atratum inhibits the development of atopic dermatitis in 2,4-dinitrochlorobenzene-induced mice[J]. Biomed Pharmacother,2017. DOI:10.1016/j.biopha.2017.03.065.

[24] HU G,HONG D,ZHANG T,et al. Cynatratoside-C from Cynanchum atratum displays anti-inflammatory effect via suppressing TLR4 mediated NF-κB and MAPK signaling pathways in LPS-induced mastitis in mice[J]. Chem Biol Interact,2018. DOI:10.1016/j.cbi.2017.10.017.

[25] KIM YY,LEE S,JANG HJ,et al. Cynanchum atratum ameliorates airway inflammation via maintaining slveolar barrier and regulating mast cell-mediated inflammatory responses[J]. Am J Chin Med,2019,47(8):1-20.

[26] 李秋月,韦东来,贺尚文,等.白薇对LPS诱导的鸡小肠损伤及炎症因子的表达[J].北京农学院学报,2020,35(4):93-96.

[27] 王征,刘建利,王翠玲,等.用两种细胞评价中药白薇寒热药性[J].中华中医药杂志,2016,31(4):1383-1385.

[28] 杨利红,赵费敏,张特,等.直立白薇苷C诱导肺癌A549细胞凋亡的作用机制[J].中成药,2017,39(3):612-615.

[29] 马宪友.白薇美容祛斑效果佳[J].中医杂志,2006,47(10):737.

[30] 陈晓璐,毕颖娜,刘承萍,等.白薇经皮透过液对B16黑色素瘤细胞的作用[J].中国实验方剂学杂志,2014,20(12):193-196.

[31] ZHANG ZJ,DING ML,TAO LJ,et al. Immunosuppressive C21 steroidal glycosides from the root of Cynanchum atratum[J]. Fitoterapia,2015. DOI:10.1016/j.fitote.2015. 07.010.

[32] 孟繁偉.白薇根部提取物上调部分肝切除后血管再生相关蛋白的表达促进肝脏新生血管形成[J].细胞与分子免疫学杂志,2015,31(4):478-483.

(收稿日期:2020-08-25 修回日期:2020-12-21)

(编辑:罗 瑞)