从验证到探究的高校有机化学实验教学探讨

2021-02-12吴腊梅赵新筠张展胡晓允周忠强

吴腊梅,赵新筠,张展,胡晓允,周忠强

中南民族大学化学与材料科学学院,武汉 430074

加强高等学校本科教学工作提高教学质量,对于实验科学的教学来说,其最关键的一步是加强实验教学,有机化学的实验教学对于提高学生的综合素质、培养学生的创新精神与实践能力具有特殊作用。教育部明确要求本科教育,不仅要保证实验课的开出率,更重要的是要开出一批新的综合性、设计性实验。要根据科技进步的要求,注重更新实验教学内容,提倡实验教学与科研课题相结合,创造条件使学生较早地参与科学研究和创新活动。有机化学和有机化学实验教学应该是相辅相成的。有效的有机化学实验教学,一方面能提高学生对理论课的学习兴趣,另一方面让学生有探究理论的动力[1]。而现实中,有机化学课程和有机化学实验往往不能完全同步,照着葫芦画瓢的实验课并不能发挥出与理论课程的互相促进作用。教学实践中往往先完成实验课后面才学到理论知识,或者先完成理论课教学,后面才有实验课任务。不管哪种形式,在有限的实验课时中,学生都是对着实验步骤照方抓药[2],做出产品完成实验课学习。虽然训练了实验动手能力但是不能将理论和实验融会贯通,不利于培养学生的探索意识和质疑精神,不能有效地激发学生做实验的兴趣和自主学习的热情,更谈不上提高学生独立分析问题、解决问题的能力,培养高素质、创新型人才[3]。当理论课中再次涉及到已经做过的实验内容时,课堂提问往往还是一问三不知,比如,乙酰水杨酸合成反应式都会写错。实验课也很少能提高学生学习理论课的兴趣,更谈不上会有去探究问题的想法。对学生的科研素质、创新能力的提高不利。因此改进有机化学实验教学方法使之与理论课相得益彰,能够加深学生对知识点的印象,提高学生发现问题、分析问题、解决问题的能力是有机化学实验教学亟待解决的问题。美国教育学家Michaelsen L. K.近年提出的TBL (team-based learning)教学法,是以团队为基础、以学生自主学习为主的教学方法,有助于促进学习者的团队协作精神,注重学生的创造性以及在教学中的参与度,不仅教授学生基础知识,而且教导其如何运用基础知识[4],有助于培养学生解决复杂问题的综合能力和高级思维。有机化学实验课以14-20人为一小组,在小组内也可再分几个小组作对照,可以较好地运用上述教学方法。为了实现知识、技能和素养的切实提高,从而提高高校实验教学的效率[5-7],我们以香豆素-3-羧酸的合成为例对探究实验教学进行尝试与探讨。

1 探究实验教学的实施

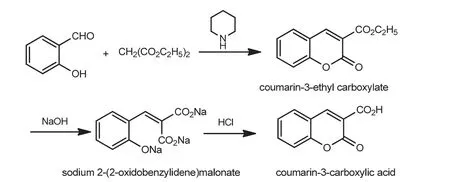

香豆素-3-羧酸的合成,实验分为三步。如图1所示,第一步,用无溶剂法以水杨醛和丙二酸二乙酯在六氢吡啶催化下热水浴加热,发生Knoevenagel缩合反应制得第一个产物香豆素-3-羧酸乙酯(coumarin-3-ethyl carboxylate)[8],方法比较简单快速,液体原料生成固体产物,分离纯化也很容易;第二步,由香豆素-3-羧酸乙酯在碱性条件下于醇水体系中发生酯基水解反应生成2-(2-羟基苄叉基)丙二酸钠盐(sodium 2-(2-oxidobenzylidene)malonate);第三步,钠盐酸化得到最终产物香豆素-3-羧酸(coumarin-3-carboxylic acid)。

图1 香豆素-3-羧酸合成步骤

第二步水解反应及第三步酸化成环反应具体操作步骤如下:在圆底烧瓶中加入1.6 g香豆素-3-羧酸乙酯、1.2 g氢氧化钠、8 mL乙醇和4 mL水,加热回流约15 min。反应液趁热倒入4 mL浓盐酸和20 mL水的混合溶剂中,有白色产物析出,冷却过滤,冰水洗涤滤饼,得到粗产物。这两步水解-酸化反应,学生的实验产率普遍较高,有较多同学的产率超过100%。然后同学们分析各种原因,不得要领。

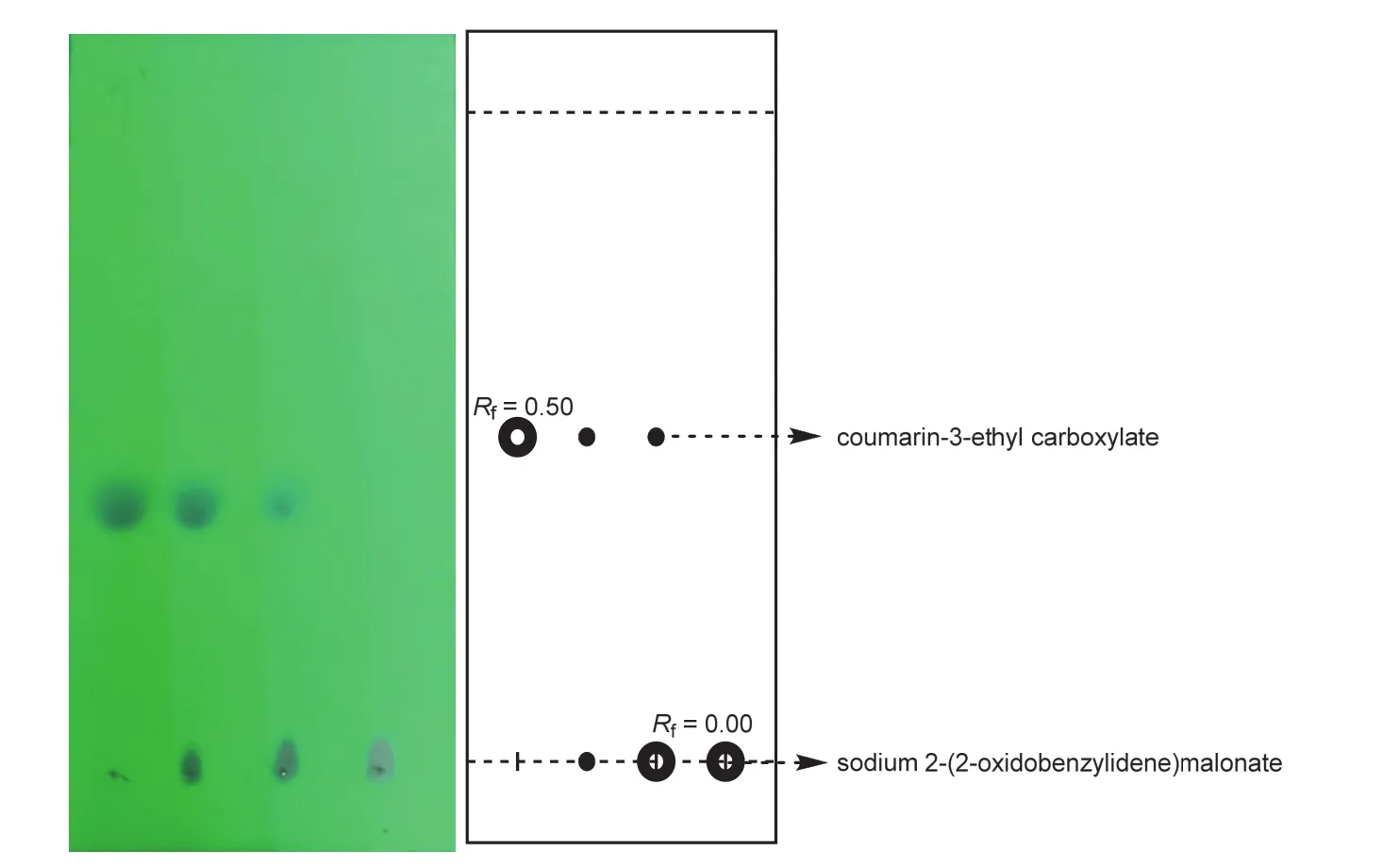

当我们将学生实验所得产物拿回实验室进行薄层层析检测后发现,没有水解的原料比例高达20%-30%。由于本科实验要在规定的时间内做完实验得到产物,没能检测反应的完成程度。香豆素类化合物具有苯并吡喃荧光基团[9],在紫外灯下显色也非常明显。因此,我们以此实验为例,让学生实时监测反应过程。把一组16名学生分为两个对比组,一组按教材方法完成。另外一组8人以薄层层析法监测反应过程,分别用毛细管取原料香豆素-3-羧酸乙酯的乙醇溶液,水解过程中加热溶解反应物5 min、10 min、15 min后的反应液,由左至右点在画有4个点的薄层硅胶板上,用石油醚:乙酸乙酯=3 : 1 (V:V)作为展开剂进行展开,然后在紫外灯下观察。其中一名学生加热溶解效果最好,薄层层析结果如图2所示。

图2 香豆素-3-羧酸乙酯水解过程薄层层析结果

从薄层层析结果可以看出,随着反应物的溶解水解反应的进行,原料香豆素-3-羧酸乙酯(Rf=0.50)处样品点慢慢变淡,水解反应生成的产物钠盐,由于极性较大,在硅胶板上吸附较强,不随石油醚/乙酸乙酯向上移动,停留在原点(Rf= 0.00)处,样品点颜色越来越浓。反应15 min后,Rf= 0.50处样品点消失,说明水解反应完全。可以进行下一步酸化处理。反应进程程度非常直观。

但是,还有几位同学即使水解反应回流了20 min,结果并不理想,薄层层析显示仍然有原料点没有水解完全,通过仔细观察这几组实验发现,有固体粘在烧瓶壁上,推测是原料溶解不充分。然后提出以下几种解决方案:1) 摇动烧瓶让固体溶解,有几位同学摇动烧瓶后回流3-5 min,反应完全。但是还是有部分同学的样品,溶解不完全。2) 再加混合溶剂直到烧瓶中固体溶解,继续回流3-5 min后,薄层层析发现原料点消失。3) 加水2-4 mL,溶解较好,继续回流3-5 min后,薄层层析发现原料点消失。4) 加无水乙醇4 mL,溶解效果不是很好,继续加水2 mL则可全部溶解。总结提问:加混合溶剂和加水哪种方法更好?从后续酸化产物的溶解性考虑,来启发学生作答。

另外一组运用教材方法,最终产品回收后,让学生取产品试样用乙醇溶解,对照原料香豆素-3-羧酸乙酯的乙醇溶液做薄层层析检测,发现有几位同学水解酸化后产物中原料点还是较浓。水解不完全。

总结上述水解反应不完全的关键点在于,反应物溶解不完全,粘壁严重,而且是普遍现象。因此才出现最后产率较高甚至超过100%的情况。为了解决此问题,让学生提出解决方案作为此次实验思考题:1) 探讨15-20 min反应不能完全水解的问题关键——反应物的溶解不彻底的问题。解决思路:仔细操作确保原料全部溶解;加大溶剂用量。2) 为什么用混合溶剂;能否改变溶剂和碱。解决思路:原料香豆素-3-羧酸乙酯是脂溶性的有机物,溶于乙醇,而强碱氢氧化钠是水溶性的无机碱,溶于水。只有用醇水混合溶剂才能让反应物在加热情况下都能溶解。若使用单一溶剂,一种原料不能溶解,就是非均相反应,需要机械搅拌装置而不是简单加热回流,反应时间也更长。同时还要保证产物钠盐在反应条件下是可溶解的,最后与盐酸的中和也要趁热倒入,才能使反应顺利完成。强碱氢氧化钠不溶于乙醇只能溶于水,但是氢氧化钾在乙醇中溶解性较好,能否将氢氧化钠换为氢氧化钾,反应溶剂换为单一乙醇溶剂呢?这里,除了两种碱的价格差异,还要考虑水解产物钾盐在热的乙醇中的溶解性,而且必须控制乙醇的量不能太大,否则最后与酸水中和后产物香豆素-3-羧酸在溶剂中溶解太多,也会影响最后产率。

探究实验教学方法的优点及效果:1) 此实验同时完成了薄层层析实验。理解并初步熟悉有机合成后处理、产物分离纯化的主要方法和基本原理。2) 讨论薄层层析监测方法的适用范围,对化合物的紫外-可见光谱性质与结构特征的关系有进一步了解。3) 在没有教材给出参考反应时间节点的情况下,学生也可以找到方法监测反应进程程度。为学生以后的科研工作、毕业设计的顺利完成,以及自主创新实验提供了一种简单而又行之有效的方法。4) 通过探讨大部分同学15-20 min反应不能完全水解的问题关键——反应物的溶解不彻底。提出问题,怎么解决。提高学生发现问题、解决问题的能力。5) 让学生知道,教材方法只是一种参考,也不是十全十美的。培养学生养成勤思考多动脑的习惯,以后做每一个实验都要想一想为什么这样做,怎么才能做得更好,而不是糊里糊涂地照方抓药。这样才能体现出每一个实验的开设意义,让学生不仅仅熟悉了实验操作,还加深了对理论知识的理解,将理论与实验相结合,学习到理论课里体会不到的知识与乐趣。增加了学生的学习兴趣与热情,让学生体验经过抽丝剥茧的学习,收获能力、提高素质的成就感。探究性实验与传统实验比较如图3所示。

图3 探究性实验与传统实验比较

2 探究实验教学的应用

通过探究实验教学激发学生自主学习的动力,培养学生运用理论指导实验的思维习惯,提升学生分析问题、解决问题的能力,唤醒学生的创新潜质,从而培养学生的科研素养,促进学生的科研和工作能力的提高[3]。由于本科教育中有机化学实验的开设是有课时要求和内容要求的,所以,不是每个实验都适合或真正能做到探究式实验。因此,对于每学期的有机化学实验课,我们会选择1-2个实验做探究实验,每个实验多花1-2课时时间,对其他实验起到抛砖引玉的作用。对于不能分组实施探究的实验,可以要求学生在预习报告中给出各种探究方案并说明原因:提高产率的方案;监测反应的方法;可替代的反应物、催化剂以及溶剂体系。比如,对硝基苯甲酸的合成反应,反应转化率较低,要求学生在预习报告中分析转化率低的原因,提出实时监测反应进程以及提高转化率的方法。有些学生分析转化率低的原因是:原料对硝基甲苯升华损失,非均相反应原料的溶解较差使反应转化不完全。监测方法是:取反应体系混合样品溶于醇水体系,用薄层层析监测反应转化情况。提高转化率的对应策略为:控制回流温度防止升华,延长回流反应时间提高转化率。而对于苯甲酸乙酯的合成,教材要求回流分水一个半小时,让学生自主通过监测反应进程调整反应时间。对于有理有据可以实施的方案,可以提供给本组同学探讨借鉴,让实施方案的学生与按教材方法实验的学生结对成组,在实验报告的讨论部分,就产率、产品质量及反应时间与教材方法进行比较评价。

3 对学生探究实验教学的自主创新能力成绩评价

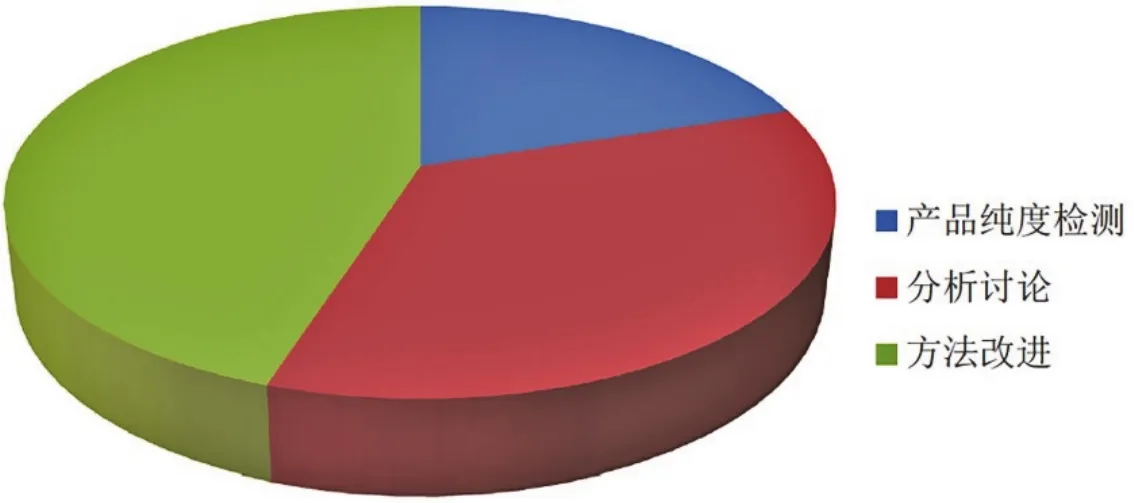

1) 产品纯度。薄层层析的结果,作为产物质量的评分标准。2) 实验报告问题的分析、讨论和解答。这部分分数比例较其他传统实验有较大提高。3) 实验改进方案及理由阐述。作为自主创新能力分数。其他合成实验如:乙酰水杨酸的合成、对硝基苯甲酸的合成、苯甲酸乙酯的合成、乙酰苯胺的合成等都在预习报告中设有要求需提交:合理的合成过程监测方法,合成方法改进方案等提案。作为自主创新能力分数。自主创新分数组成如图4所示。

图4 自主创新分数组成

4 探究实验对学生学习兴趣及创新能力的影响

一改过去照本抄书、照方抓药,在教材中找思考题答案的被动完成任务式的实验课模式,探究实验从预习开始就让学生自主设计反应监测方法,提出优化和改进的实验方案。在实验操作过程中实施检验监测方法的可行性,亦可以分组对照实施优化方案。最终结对成组对实验结果进行比较评价,课后在实验报告中给出分析报告,并对教师提出的问题进行分析解答。整个实验课过程,学生都在用所学的理论知识指导实验方案的设计,用化合物的化学性质和结构特征指导反应的监测手段,用反应平衡原理指导设计优化实验方案。其影响结果可总结为:1) 促进学生对有机化学理论知识的学习和巩固,让学生主动用理论来指导实验,用实验来验证理论知识。这样学生对知识的理解掌握就更加牢不可破,运用起来也能得心应手。由于实验课程总评分中自主创新分数比例加大,所以每次有机化学理论课堂上学生都争先恐后地讨论询问上次实验留下的思考题,以及下次实验涉及的方案优化问题。无形中活跃了理论课堂,提高了学生的学习兴趣。比如乙酰水杨酸合成实验之前,有同学提出,原料水杨酸和产物乙酰水杨酸虽然都有紫外吸收可以用薄层层析检测,但是两者都有羧基,极性都较大,可能在薄层硅胶板中都停留在原点处不会移动,怎么监测实验转化情况呢?经过讨论以后,有同学就提出可以由酚羟基与三氯化铁的颜色反应来监测反应完成情况。2) 对学生发现问题,能够独立分析问题,想办法解决问题提供了锻炼的机会。不再是一遇问题就问老师,让他们尝试自己也能当老师的成就感。通过理论课堂和实验课堂的讨论,学生们集思广益,从理论知识中找到解决问题的方法,大家都不甘落后,学习积极性相较原来有极大提高。3) 通过比较教材实验和自己设计的优化方案实验,让学生尝到理论指导实验的甜头以后,对每个实验都跃跃欲试,这极大地激发了学生的学习积极性和创新能力,提升了学生的创新自信心。增强了学生经过认真学习收获能力和素质提高的成就感。这些对学生创新能力和综合素质的培养,为学生能很顺利地完成毕业论文和尽快适应科研和工作打下了坚实的基础。不同于理论课的一学期一大考,只有干巴巴的分数。用理论指导实验可以在每次实验中都有各种看得到的结果,还可以互相竞赛,你追我赶。所以,这些有形的结果对学生的吸引力更大,通过一学期探究性有机实验的教学,一组同学中就有多位要求上课之余进入实验室跟研究生一起做实验,周末也来出席组会,一同讨论实验中的问题,寻求解决问题的方法。参加这些学习的学生,毕业论文都做得非常顺利,进一步考研深入科学研究的动力明显增加。

5 结语

通过探究性实验过程的完成,我们发现探究实验提高了学生学习有机化学理论的兴趣,课堂上经常有提问某个实验的原理,以及某些操作的原因和改进的设想。提高了学生参与业余科研的兴趣,有些学生进入实验室参加实验和课题组组会,提前参与科研实验,学习实验原理,分析实验成败原因以及改进实验的方法。这些为学生以后更好地投入到科研和工作创造了更好的条件,真正做到学以致用。