北京昌平南口地区常州沟组砂岩粒度分析及其沉积学意义

2021-02-11王帅迪阮壮王一鸣吴劲岳

王帅迪,阮壮,王一鸣,吴劲岳

北京昌平南口地区常州沟组砂岩粒度分析及其沉积学意义

王帅迪,阮壮,王一鸣,吴劲岳

(中国地质大学(北京),北京 100083)

作为华北克拉通经吕梁运动后的首次盖层沉积,长城系的沉积时代和沉积背景对认识中元古代地壳演化及古地理变迁至关重要。粒度分析可以反映沉积作用的流体力学性质,为沉积介质能量的衡量、岩石沉积环境的划分、沉积水动力条件的确定提供重要的依据。本文基于岩石学和沉积学的基本理论,通过对北京昌平南口地区常州沟组砂岩的粒度测定与统计,开展了常州沟组砂岩沉积介质动力条件及其沉积环境的研究,结果表明:阴极发光技术对变质砂岩中颗粒和成岩胶结物的区分具有明显的优势。北京昌平南口地区常州沟组下部水动力条件相对较强,为河流相沉积环境;中部水动力条件较弱,沉积物较细,为潮坪沉积环境。在太古代片麻岩基底上沉积的常州沟组下部发育于河流相背景下,随后燕辽裂陷海的形成和持续性的海侵使研究区由海湾环境演变为滨岸。相关认识为北京周边地区中元古代的古地理及古地貌研究提供了新的素材。

粒度分析;常州沟组;阴极发光;中元古界;华北克拉通

就全球地质演化历史而言,结晶基底的形成标志着古元古代的结束。在华北克拉通,吕梁运动是结晶基底最终形成的标志性构造-热事件(赵宗溥,1993;白瑾等,1996)。自古元古代后期,华北地块南、北边缘处于伸展构造环境并形成许多裂谷盆地(Lu et al.,2002;Peng et al.,2007),此后开始发育以长城系为代表的地台型沉积盖层(赵太平等,2015)。常州沟组作为华北地区长城系最下部的地层单元,是燕辽拗拉槽(裂谷)最早的沉积记(翟明国,2004),其本身及与下伏岩石关系是研究长城系底界的必选目标。目前,在常州沟组的年龄、沉积构造以及生物化石意义等方面,前人已经做了大量工作,在年龄的厘定上大多将常州沟组沉积时限确定在17~18亿年,如万渝生等发现常州沟组砂砾岩中碎屑锆石的最小年龄锆石为1805±25Ma,认为该组初始沉积时限介于18.0至17.5亿年(万渝生,2003);彭澎等根据岩墙与常州沟组底砾岩不整合覆盖的接触关系和岩墙中斜锆石的年龄,建议将长城系起始沉积时代定为17.3亿年或稍晚(彭澎等,2011);和政军等对在密云大城子乡杨各庄北部发现环斑花岗岩的古风化壳-碎屑岩进行了碎屑锆石U-Pb年龄测定,分别获得1682 ± 20Ma和1708 ± 6Ma的年龄数据(和政军等,2011a;和政军等,2011b)。在生物化石方面,常州沟组内报道的微体化石(Lamb et al.,2007;Lamb et al.,2009)及疑似后生动物潜穴(刘鹏举,2003)是探讨生命起源的重要线索。然而,对于常州沟组的沉积环境,内部亚环境、微环境的演化过程研究却很少涉及,上世纪80年代宋天锐和高健指出常州沟组大体上是滨浅海条件下的沉积产物(宋天锐和高健,1987)。而在随后的十几年间,对于常州沟组内部自下而上亚环境、微环境演化的研究报道却不多,北京北部地区的报道则更为稀少。众所周知,单点剖面的精细沉积环境研究是开展区域古地理研究以及分析区域沉积演化的重要基础,因此开展北京北部地区常州沟组的沉积环境和沉积演化研究具有现实的迫切性。

粒度分析在沉积学中有着广泛的应用。粒度可以作为研究沉积物及沉积岩分类的定量指标,同时还可以反映沉积作用的流体力学性质(Folk,1974;成都地质学院陕北队,1978;刘岫峰,1981)。碎屑岩的粒度信息能够为沉积介质能量的衡量、岩石沉积环境的划分、碎屑物质运输方式的判定、沉积水动力条件的确定以及沉积储层的评价提供重要的依据(王慧中等,1979;朱筱敏,2008;李勇等,2015)。通过粒度分析,可以确定岩石中滚动组分、跳跃组分和悬浮组分的分布频率,进而推断岩石形成的水动力条件,通过岩石粒度概率曲线与现代环境下建立的概率曲线对比,确定碎屑物质发生沉积的亚环境或微环境。母岩风化后产物在搬运及沉积作用进程中,鉴于搬运介质动力情况的相异、流体性质的差别,使得粒径相异的沉积物在概率累积曲线上呈现出不一样的特征,因此概率累积曲线能够显著的判别碎屑沉积物的搬运方式、介质能量强弱及沉积环境(朱筱敏,2008;范天来和范育新,2010;杨飞等,2013;高运志,2019)。

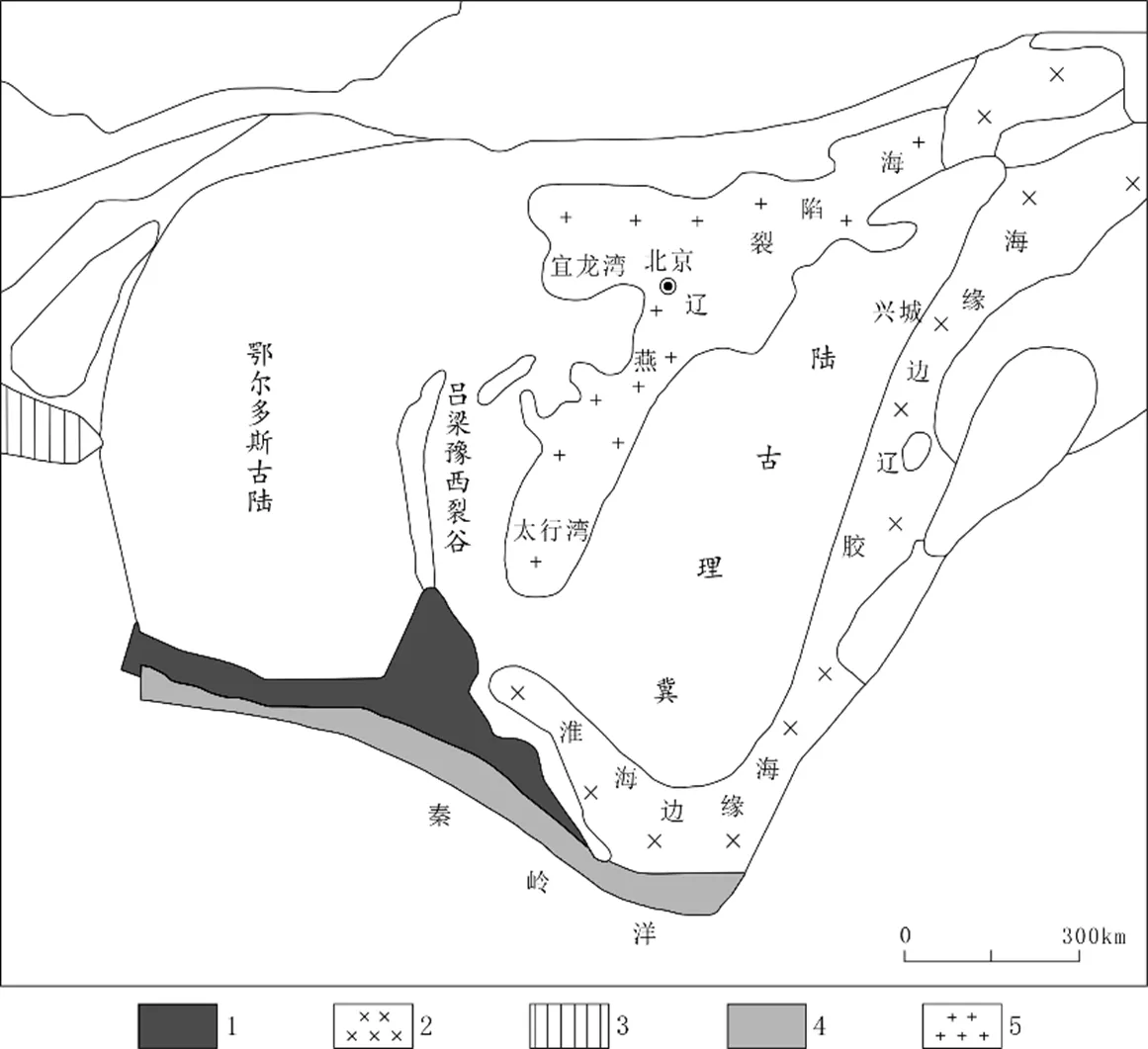

图1 燕山地区中、新元古界分布略图

(据(朱士兴等,2005)略修改)

针对以上问题,本文以北京昌平南口地区常州沟组剖面为研究对象,通过对该组内砂岩、变质砂岩的岩石学观察和粒度统计分析,厘定常州沟组的沉积环境,通过不同层段粒度统计结果的对比分析,讨论北京昌平南口地区常州沟组沉积期的环境演变,为华北地区前寒武纪的古地理研究提供新的素材。

1 地质背景

吕梁运动期间,华北克拉通结晶基底最终形成,燕辽地区在克拉通基底上发育了以长城系-蓟县系-青白口系为代表的中元古代沉积地层(赵太平等,2019)(图1),其厚度约4300m。前期的研究表明,中元古界长城系由下向上可划分为4个组(图2):常州沟组(Ch)、串岭沟组(Ch)、团山子组(Ch)、大红峪组(Ch)(宋天锐,2007;张拴宏等,2013),整体为一套河流-滨浅海碎屑岩和碳酸盐岩组合,代表燕辽坳拉槽伸展背景下的最早期沉积(靳松等,2020)。

图2 北京十三陵地区长城系柱状图及采样位置 (据(宋天锐,2007)略修改)

图中所标注的图4-e、a、c、d为位于采样位置的样品的手标本照片

图3 德胜口水库附近岩壁取样点和响潭水库东南方向公路东北侧取样点所在位置

(据全国地质资料馆1∶20万水文地质图K5032幅(北京市)绘制,有所修改)

从华北全区来看,常州沟组可划分为3个沉积旋回。下段主要发育含细砾粗砂岩,为分支河道-海湾沉积环境,与太古代黑云母角闪片麻岩呈角度不整合接触,中部可见石英砂岩-粉砂岩薄层与粉砂质泥岩互层的潮汐韵律,为潮坪沉积环境,上段主要由纯石英砂岩组成,为滨岸砂坝沉积环境(宋天锐和高健,1987;宋天锐,2007)。串岭沟组主要由黑色页岩-粉砂岩夹白云岩透镜体和夹层组成。团山子组主要岩性为白云岩、泥晶白云岩及少量粉砂岩及页岩,在其上部层位局部夹少量火山岩夹层。大红峪期燕山裂谷产生大量火山喷发,其岩性主要由富钾粗面岩、富钾玄武岩、角砾状白云岩、石英砂岩及长石石英砂岩等组成(宋天锐,2007;张拴宏等,2013)。北京昌平南口地区中元古界在岩石组成上约70%以上为碳酸盐岩,而碎屑岩只出现在底部和顶部层段(宋天锐,2007)。

2 样品及分析测试方法

本文所述样品均采自于北京昌平南口地区(图1)。其中样品SS-01至SS-15采于北京十三陵地区德胜口水库附近岩壁,取样点经纬度为116°10′E 40°18′N。样品XT-01至XT-07采于北京昌平地区响潭水库东南方向公路东北侧(图3),取样点经纬度为116°05′E 40°14′N。其中SS-11和XT-01、XT-02分别为南口剖面和响潭水库剖面底部的太古代片麻岩。样品编号及其岩性可见表1,具体在常州沟组内的取样位置可见图2。

表1 样品编号及岩性描述

注:*代表该样品开展了薄片磨制和粒度统计

在完成取样后,选取18件样品进行磨片(表1),共磨制薄片25张,此工作在中国地质大学(北京)磨片室完成。在偏光显微镜下对岩石薄片进行观察与拍照。

图4 样品SS-08正交偏光照片(a)和阴极发光照片(b)

3 测定结果

3.1 岩石学特征

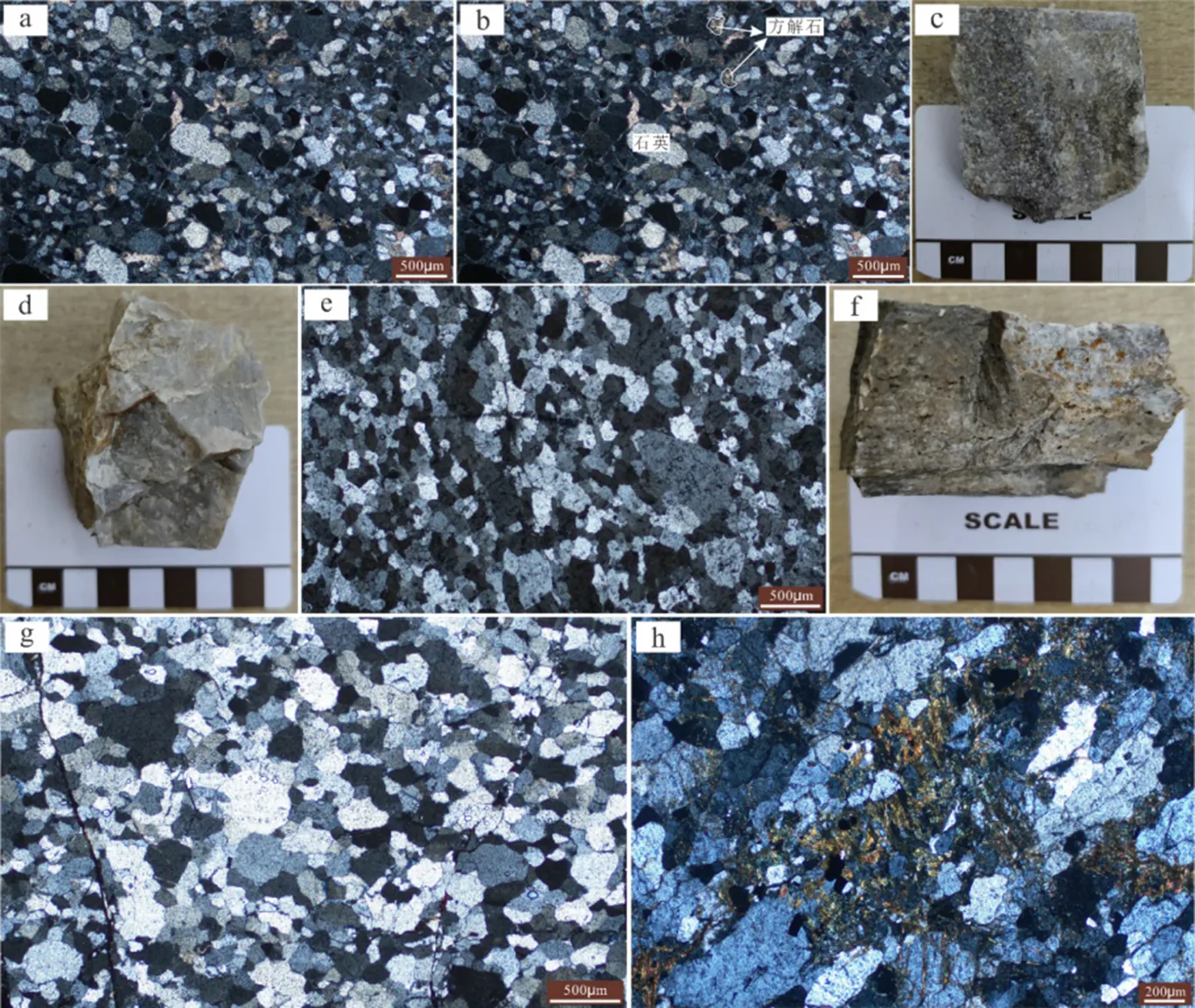

所有样品的岩性在表1中已经列出。常州沟组下部岩性为长石石英砂岩(图5-a),但含有一定量的长石碎屑,含量约为15%~20%。常州沟组中部岩性为细粒石英砂岩-石英粉砂岩(图5-b、c),镜下可以看到矿物成分主要为石英碎屑,颗粒之间有少量的方解石胶结物充填,含量约为15%。常州沟组上部为石英净砂岩(图5-d、e),石英颗粒可以占到95%以上,结构成熟度以及矿物成熟度很高,表面纯净,几乎没有层理构造。常州沟组下伏的基底岩石岩性为变质石英砂岩(图5-f、g),在响潭水库地区可见片麻岩(图5-h)。

表2 图解法计算沉积物粒度参数公式(Folk and Ward,1957)

3.2 粒度参数

表3列出了常州沟组中下部样品粒度参数特征值。常州沟组下部的平均粒径(Mz)在2.65~3.34Φ之间,平均值为3.09Φ,表明样品以细砂为主。标准偏差位于0.45~0.75之间,平均值为0.64,表明样品分选性较好。偏度值位于-0.76~0.09之间,平均值为-0.15,表明样品为负偏至近对称,说明样品粗细分布较为均匀。峰度值位于1.42~2.92之间,平均值为2.12。常州沟组中部的平均粒径(Mz)在2.53~3.35Φ之间,平均值为3.18Φ,说明样品以细砂为主。标准偏差位于0.47~0.63之间,平均值为0.55,表明分选性比较好。偏度值位于-0.28~0.07之间,平均值为-0.069,表明样品为负偏至近对称,说明样品粗细分布较为均匀。峰度值位于1.98~3.24之间,平均值为2.44。总体上看,常州沟组中下部砂岩均以细粒为主,但下部的粒度相对更粗。

图5 北京昌平南口地区常州沟组砂岩及太古代变质石英砂岩和片麻岩照片

a. 常州沟组下部粗粒长石石英砂岩正交偏光照片;b. 常州沟组中部粗粒石英砂岩单偏光照片;c. 常州沟组中部细粒石英砂岩;d. 常州沟组上部石英砂岩;e. 常州沟组上部石英砂岩正交偏光照片;f. 十三陵地区太古代基底变质石英砂岩;g. 十三陵地区太古代基底变质石英砂岩正交偏光照片;h. 响潭水库地区太古代基底片麻岩正交偏光照片

3.3 频率分布曲线

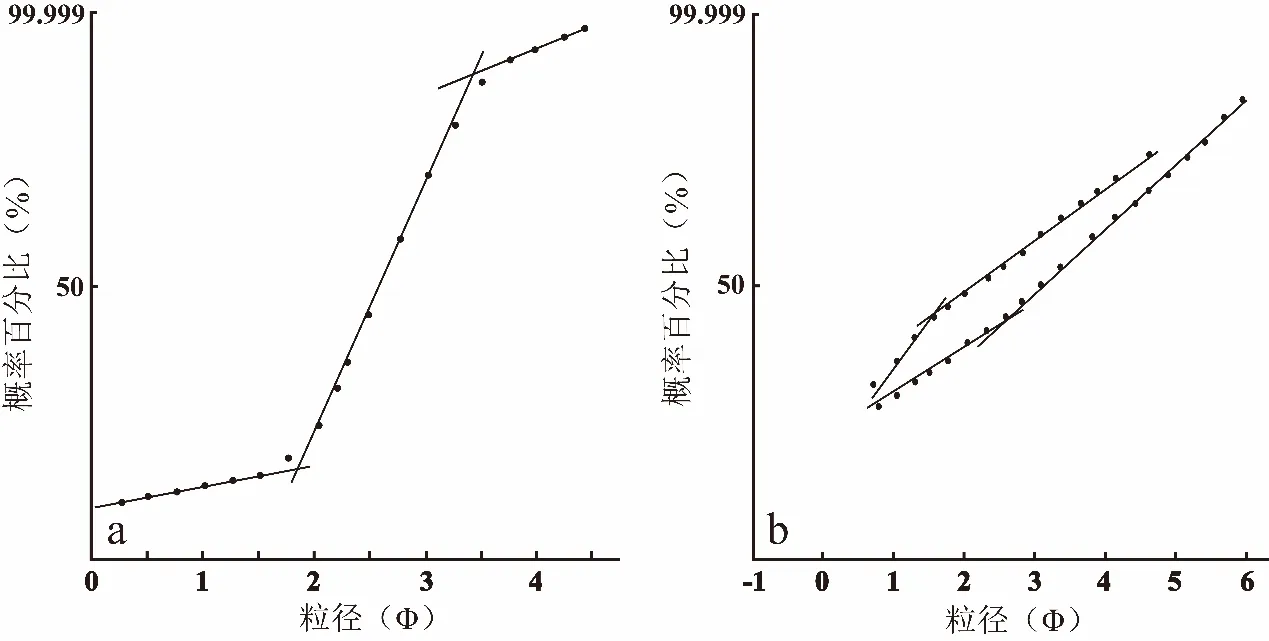

常州沟组所有的频率分布曲线都为单峰曲线。本文将频率分布曲线与三种概率累积曲线一一对应。概率累积曲线为一段式的样品(常州沟组中部):频率分布曲线(图6-a)可以分为两种。一种为众数峰在2.5~2.7Φ之间的XT-07样品。样品的粒度基本为中砂和细砂,相对来说,代表了较中低等水动力沉积环境。另一种为众数峰在3.4~3.8Φ之间的SS-1、2、3和XT-06样品。样品的粒度基本为细砂和极细砂,代表了相对较低的水动力沉积环境。概率累积曲线为二段式的样品(常州沟组下部):频率分布曲线(图6-b)众数峰在2.8~3.3Φ之间。说明样品主要由细砂粒级构成,代表了中低等水动力沉积环境。概率累积曲线为三段式的样品(常州沟组下部与太古宇片麻岩交界处):频率分布曲线(图6-c)的众数峰在3.0~3.3Φ之间。这表明样品主要由细砂粒级构成,代表了中低等水动力沉积环境。

图6 常州沟组一段式(a)、二段式(b)、三段式(c)频率分布曲线

4 讨论

4.1 沉积环境指示

应用Visher提出的粒度概率值累积曲线图建立沉积环境的典型模式的方法(Visher,1969),将研究区样品的概率累积曲线分为一段式、二段式、三段式三种类型。

表3 常州沟组中下部样品粒度参数特征值

SS-1、2、3和XT-6、7样品具有一段式的累积曲线形态(图7-a)。该类曲线形态呈一条简单直线段,以悬浮总体为主,缺少滚动和跳跃组分。直线倾角一般在45°~60°之间,表明碎屑颗粒分选较好,粒径分布范围从1.5~5.1Φ均有,表明机械沉积分异作用不明显,搬运方式比较单一,以悬浮搬运为主,水动力较弱,沉积物较细。

SS-6、7、8和XT-4、5样品具有二段式的累积曲线形态(图7-b)。由跳跃和悬浮两个组分组成,缺少滚动组分。粒径分布范围从0.5~5.5Φ,三个曲线的交截点都分布在2.5~3.0Φ之间。相较于一段式,含有的粗粒成分较多。但整体还是以细粒为主。悬浮组分含量都在60%以上,斜率都较大,说明分选程度较好。这种曲线类型对应的是水动力条件相对较强的沉积环境。

图7 常州沟组一段式(a)、二段式(b)、三段式(c)概率累积曲线

XT-03样品具有三段式的累积曲线形态(图7-c)。该点样品采于响潭水库附近的常州沟组与下部太古代片麻岩交界处(图8)。该类型概率累积曲线由两个跳跃次总体和悬浮次总体组成。粒径分布范围从1~5Φ都有。两个跳跃次总体交截点在1.8~2.2Φ之间。第一个跳跃次总体占12%左右,斜率在60°左右,第二个跳跃次总体占约50%,斜率为45°左右。表明第一个跳跃次总体分选好于第二个跳跃次总体。悬浮次总体占30%~35%,斜率为60°左右,分选较好,与跳跃次总体的交截点在3.3~3.6Φ之间。该种曲线类型对应的是水动力更强,水体较动荡的沉积环境。

图8 XT-03样品采取位置图

图9 a-Visher潮坪沉积模式粒度概率累积曲线;b-和常州沟组底部次长石砂岩粒度概率图

(a据(Visher,1969)略修改;b据(宋天锐和高健,1987)略修改)

一段式概率累积图(图7-a)与Visher所做的乔治亚州潮坪沉积环境的概率累积图(图9-a)中跳跃组分相似(Visher,1969)。由于Visher统计的粒度十分全面,因此图中滚动组分、跳跃组分和悬浮组分都存在。这可以表明常州沟组中部为水动力条件相对较弱的沉积环境,可能为潮坪沉积。二段式概率累积图(图7-b)与前人(宋天锐和高健,1987)所作的常州沟组底部概率累积图(图9-b)基本吻合。这可以说明常州沟组下部为水动力条件相对较强的沉积环境,为河流相沉积。

本文在通过对岩石薄片进行阴极发光拍照以排除变质作用和成岩改造作用对沉积物粒度分析的干扰后,对北京昌平南口地区常州沟组中下部砂岩的粒度进行定量分析得出的结论与前人的研究——常州沟组下部主要为粗砂岩,为分支河道-海湾沉积环境;中部主要由粉砂岩和泥岩组成,为潮坪沉积环境(万渝生等,2003;宋天锐和高健,1987)是相符合的。

4.2 常州沟组的环境变迁

德胜口水库地区的常州沟组下部可观察到明显的低角度槽状交错层理(图10-a),以及中部砂岩中的韵律层理和透镜状层理(图10-b、c、d)。这与前人在常州沟组底部石英砂岩中观察到众多的槽状交错层理以及在常州沟组中部发现的一套韵律层状薄层黑白相间的潮坪沉积岩层相符合(宋天锐和高健,1987)。

可见,北京十三陵以及响潭水库地区的常州沟组的环境变迁应当为:在吕梁运动之后的中元古代早期,来自于东北方向的河流向华北地块南、北缘处于伸展构造环境的裂谷盆地(Lu et al.,2002;Peng et al.,2007)侵入,在昌平地区太古宇片麻岩基底上形成了河流相的沉积物。随后海侵范围扩大,形成海湾,河口湾相沉积物在海湾环境下堆积。此后,燕辽裂陷海形成,但水流受限,以潮汐作用为主,因此常州沟组中部沉积期的粉砂、泥质互层沉积,指示了潮坪环境潮下-潮间带的砂坪、泥坪沉积。到常州沟组沉积晚期,随着裂陷海的扩大,海浪作为成为区内的主要动力条件,沉积了一套滨岸相的厚层细粒石英砂岩。

图10 北京昌平南口地区常州沟组沉积构造

a. 十三陵地区常州沟组槽状交错层理;b. 十三陵地区常州沟组中部砂岩中的韵律层理;c、d. 黄线为响潭水库地区常州沟组的层状形态,红线为节理

后来的串岭沟组、团山子组、大红峪组、高于庄组以及整个蓟县系都是在这样一种伸展构造背景下形成和发展的(陈晋镳,1983;和政军等,1994;曲永强等,2010;温献德,1997)。

5 结论

(1)常州沟组的年代较老,有些地方已经发生变质作用或者成岩改造作用。这对开展沉积物粒度分析会增加很多干扰。由于在阴极发光下可以很清晰地辨认出原生沉积的沉积物的粒度(田洪均,1989)[42]。因此可以利用阴极发光与显微镜观察结合的办法,开展更精确的统计。

(2)通过对样品的频率分布图和概率累积图进行定量分析,可以看出:常州沟组下部为水动力环境相对较强的河流沉积环境,中部为水动力环境相对较弱的潮坪环境。

(3)北京昌平南口地区常州沟组沉积演化(图11),在吕梁运动之后,华北克拉通由之前的碰撞造山转变为伸展构造环境。在中元古代时期,燕辽裂陷海由北东向南西插入华北克拉通中部地区。在北京十三陵以及响潭水库地区,早期只有河流,后来海侵范围变大,形成一个海湾,在太古代片麻岩基底上沉积了常州沟组下部(分支河道-河口湾沉积)。随着燕辽裂陷海的形成,研究区由分支河道-河口湾沉积转变为潮坪环境,常州沟组中部的一套粉砂岩和泥岩互层逐渐沉积。

图11 华北地区中元古代(长城纪18.5~17亿年)古地理图(据(王鸿祯和乔秀夫,1985)略修改)

1. 裂开盆地陆相-海相基性-酸性-碱性喷发;2. 边缘海砂泥质复理石组合;3. 深浅海碎屑及复理石组合;4. 半深海基性火山喷发;5. 陆表海碎屑、泥质组合

赵宗溥.1993.中朝准地台前寒武纪地壳演化[M].科学出版社.

白瑾,黄学光,王惠初,郭进京,颜耀阳,修群业,戴凤岩,徐文蒸,王官福.1996.中国前寒武纪地壳演化[M].北京:地质出版社.

Lu S N, Yang C L, Li H K, Li H M.2002. A Group of Rifting Events in the Terminal Paleoproterozoic in the North China Craton[J]. Gondwana Research,5(1):123-131.

Peng P, Zhai M G, Ernst R E, Guo J H, Liu F, Hu B.2007. A 1.78 Ga large igneous province in the North China craton: The Xiong'er Volcanic Province and the North China dyke swarm[J]. Lithos,101(3):260-280.

赵太平,邓小芹,胡国辉,周艳艳,彭澎,翟明国.2015.华北克拉通古/中元古代界线和相关地质问题讨论[J].岩石学报,31(6):1495-1508.

翟明国.2004.华北克拉通2.1~1.7Ga地质事件群的分解和构造意义探讨[J].岩石学报,20(6):42-53.

万渝生,张巧大,宋天锐.2003.北京十三陵长城系常州沟组碎屑锆石SHRIMP年龄:华北克拉通盖层物源区及最大沉积年龄的限定[J].科学通报,48(18):1970-1975.

彭澎,刘富,翟明国,郭敬辉.2011.密云岩墙群的时代及其对长城系底界年龄的制约[J].科学通报,56(35):2975-2980.

和政军,张新元,牛宝贵,刘仁燕,赵磊.2011a.北京密云元古宙环斑花岗岩古风化壳及其与长城系常州沟组的关系[J].地学前缘,18(4):123-130.

和政军,牛宝贵,张新元,赵磊,刘仁燕.2011b.北京密云元古宙常州沟组之下环斑花岗岩古风化壳岩石的发现及其碎屑锆石年龄[J].地质通报,30(5):798-802.

Lamb D M, Awramik S M, Zhu S.2007. Paleoproterozoic compression-like structures from the Changzhougou Formation, China: Eukaryotes or clasts?[J]Precambrian Research,154(3):236-247.

Lamb D M, Awramik S M, Chapman D J, Zhu S.2009.Evidence for eukaryotic diversification in the∼1800 million-year-old Changzhougou Formation, North China. [J]Precambrian Research, 173(1):93-104.

刘鹏举.2003.燕山地区中元古代常州沟组潜穴化石[J].地质论评,49(5):522-524.

宋天锐,高健.1987.北京十三陵前寒武系沉积岩[M].地质出版社.

Folk R L.1974. Petrology of Sedimentary Rocks[M].Austin: Hemphill Publishing Company.

成都地质学院陕北队.1978.沉积岩(物)粒度分析及其应用[M].地质出版社.

刘岫峰.1981.粒度分析讲座(一)[J].矿物岩石,(6):104-116.

王慧中,项立嵩,张国栋.1979.运用粒度分析方法探讨古代砂体的沉积环境[J].同济大学学报(自然科学版),(2):38-53.

朱筱敏.2008.沉积学岩石学[M].北京:石油工业出版社,64-79

李勇,李海燕,赵应权.2015.沉积物粒度特征及其对环境的指示意义——以濠河为例[J].吉林大学学报(地球科学版),45(3):918-925.

范天来,范育新.2010.频率分布曲线和概率累积曲线在沉积物粒度数据分析中应用的对比[J].甘肃地质,19(2):32-37.

杨飞,邹妞妞,史基安,龙国徽,姜华,柳双权,杜忠明,许野,李亚锋.2013.柴达木盆地北缘马仙地区古近系碎屑岩沉积环境粒度概率累积曲线特征[J].天然气地球科学,24(4):690-700.

高运志.2019.思茅盆地MZK-3井下白垩统碎屑岩粒度特征及沉积学意义[D].中国地质大学(北京).

赵太平,庞岚尹,仇一凡,祝禧艳,王世炎,耿元生.2019.古/中元古代界线:1.8Ga[J].岩石学报,35(08):2281-2298.

宋天锐.2007.北京十三陵地区中元古界长城系沉积相标志及沉积环境模式[J].古地理学报,9(5):461-472.

张拴宏,赵越,叶浩,胡健民,吴飞.2013.燕辽地区长城系串岭沟组及团山子组沉积时代的新制约[J].岩石学报,29(7):2481-2490.

靳松,郭华,余文超,杜远生,马鹏飞.2020.燕辽坳拉槽古—中元古代裂谷盆地演化及其对锰矿沉积的控制作用[J].古地理学报,22(5):841-854.

朱士兴,黄学光,孙淑芬.2005.华北燕山中元古界长城系研究的新进展[J].地层学杂志,(S1):437-449.

宋志敏.1993.阴极发光地质学基础[M].中国地质大学出版社,102.

Friedman G M.1958. Determination of Sieve-Size Distribution from Thin-Section Data for Sedimentary Petrological Studies[J]. The Journal of Geology,66(4):394-416.

Friedman G M.1962. Comparison of moment measures for sieving and thin-section data in sedimentary petrological studies[J]. Journal of Sedimentary Research,32(1):15-25.

Udden J A.1914. Mechanical composition of clastic sediments[J]. Geological Society of America Bulletin,25(1): 655-744.

Wentworth C K. 1922.A Scale of Grade and Class Terms for Clastic Sediments., 30(5):377-392.

冯静,王为.2018.基于Origin的概率累积曲线的计算与绘制[J].热带地理,38(4):565-574.

Folk R L, Ward W C.1957. Brazos River bar: a study in the significance of grain size parameters[J]. Journal of Sedimentary Research, 27(1): 3-26.

Visher G S.1969.Grain size distributions and depositional processes. Jour. Sediment. Petrol,39:1074-1106.

陈晋镳.1983.中朝准地台中—末元古代地质演化的初步探讨[J].地质论评,29(1):1-8.

和政军,孟祥化,葛铭.1994.燕山地区长城纪沉积演化及构造背景[J].沉积学报,12(2):10-19.

曲永强,孟庆任,马收先,李林,武国利.2010.华北地块北缘中元古界几个重要不整合面的地质特征及构造意义[J].地学前缘,17(4):112-127.

温献德.1997.华北北部中、上元古界的大陆裂谷模式和地层划分[J].前寒武纪研究进展,20(3):21-28.

王鸿祯,乔秀夫.1985.中国古地理图集[M].北京:地图出版社.

田洪均.1989.阴极发光技术在沉积学中的应用[J].岩相古地理,(5):56-64+8.

Grain Size Analysis of Sandstone of the Changzhougou Formation in the Changping-Nankou Region, Beijing and Its Significance in Sedimentology

WANG Shuai-di RUAN Zhuang WANG Yi-ming WU Jing-yue

(China University of Geosciences (Beijing) , Beijing 100083)

Sedimentary time and geological background of the Changcheng System is of great importance to understand the Middle Proterozoic crustal evolution and palaeogeographic changes in North China. The grain size analysis of sandstone can reflect the fluid mechanics nature of sedimentation and provide important bases for measurement of the energy of a sedimentary medium, division of sedimentary environment and determination of sedimentary hydrodynamic conditions. This study carries out makes a study of dynamic condition of sedimentary medium and sedimentary environment of sandstone of the Changzhougou Formation in the Changping-Nankou Region, Beijing based on basic theory of petrology and sedimentology and by means of measurement and statistics of grain size of the sandstone. The results indicate that cathode-luminescence technique has obvious advantages in distinguishing the grain from the diagenetic cement in the metamorphic sandstone. The lower part of the Changzhougou Formation is fluvial deposit with relatively strong hydrodynamic conditions and the middle part is tidal flat deposit with relatively weak hydrodynamic condition. This provides new data for understanding palaeogeography and palaeogeomorphology during the Middle Proterozoic around Beijing.

grain size analysis; Changzhougou Formation; cathode-luminescence; Middle Proterozoic; North China craton

P588.21+2

A

1006-0995(2021)04-0568-08

10.3969/j.issn.1006-0995.2021.04.007

2021-03-12

本文研究内容受中国地质大学(北京)大学生创新创业项目(编号:202011415149)资助

王帅迪(2000— ),男,哈尔滨人,本科生,地质学专业