“与古为徒”,文化多元时代对中国传统的坚守

2021-02-09朱洪举

朱洪举

元人方回在《读张功父<南湖集>序》中曾写道:“且如‘人生守定梅花死’,此句殊佳,何人辄用朱笔圈改?予窃谓朱笔之人未得所谓正法眼藏也。”此处所谓“正法眼藏”,乃佛教用语,指无上正法,亦指彻见真相辨别优劣的智慧之眼。方回此处,指判断诗句好坏的眼力。

若把这段话用之于书法,则指书家对书法有识别判断的能力,具有这种能力难能可贵。在书法领域,各种创作思潮与观念频繁更迭,在这个文化多元化的时代,一些人看似有了很多的自由选择,但正因为缺乏“正法眼藏”,而对诸种观念失去自己的判断力。

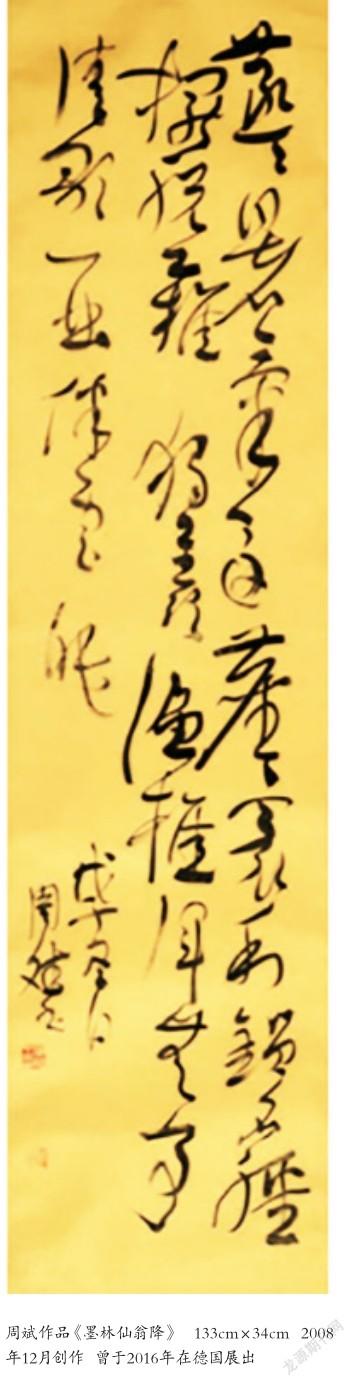

周斌身处的正是这样一个时代。他早在1990年就已加入中国书法家协会,成为当时中国书协最年轻的会员之一。他亲身经历了书坛的各种思潮,但他不为各种时髦的创作理念所动,他选择的是从古代经典中汲取营养,“咬定青山不放松”,不断临摹,使之融会贯通在自己的创作中,从而使得作品既有古人气象,又有自家面貌。

我每次到周斌的工作室,经常见他临摹王铎的草书,他说王铎更能给自己带来创作的灵感,如果用戏剧中的角色比喻,王铎更像老生,沧桑有力,味道丰富,有书卷气和文人气,更能代表中国艺术所蕴含的美。周斌的很多草书作品,开阖自如,意态孤高,大都能见到王铎对他的影响。当然,他所师法的还有二王、张旭、怀素等,这些书家的经典是他进行书法创作的源头活水。他时常提醒学书法的人,字要写得有古意,这需要长时间临摹古人的作品,进而把古人的东西融化在自己笔下。他的书法创作与教学,强调的都是这种取法古人、尊重历史经验的意识。

近些年来,有些书家以后现代主义为指导进行创作,强调碎片、平面、拼贴、挪用、反权威、去中心、无深度,追求断裂、解构、差异。他们主张解构书法背后的传统以及书法所依附的文人价值体系,将水墨等元素从传统的书法体系中剥离出来。在某种程度上,这种观念对于书家探索新的形式语言、去除过度的程式化等方面,有一定的启发。但这种创作理念潜藏着很大的危险,中国书法几千年的历史,不仅是形式层面的积淀,还有智慧意味层面的积淀,即所谓“精、气、神”的形而上学的层面,这二者共同支撑起“书法”、“书道”,它们是二位一体、水乳交融的关系。以“水墨”名义试图将书法与传统文化剥离,是一种釜底抽薪的做法,这样会使书法创作失去源头活水,极易使创作模式化、粗鄙化。在早期出現这样的作品,确实会引起震撼与反思,但如果更多人效仿,则会容易出现粗率轻浮、不严谨、不扎实的恶劣书风。究其原因,这种解构主义的书法创作大多只是表达一种文化立场,而不具有建构性与生发性。

周斌经常把传统经典比作泥土,书家的创作应扎根于历史的土壤之中,才能写出丰富的意味来。任何植物若要生发,都需要用根须从土壤中不断获取养分,对于书法艺术而言,更是如此。

周斌之所以能不被各种新的思潮与主义所动,且往往能看破很多打着创新旗号的书法运动,辨别真伪,在我看来,主要是凭借他的学识。清人叶燮在《原诗·内篇》中,将制约艺术家创造能力高低的要素,概括为四点:“曰才,曰胆,曰识,曰力。此四言者所以穷尽此心之神明。”一般书家往往有才有胆,但较乏“识”与“洞见”,佛教所谓以“法眼”识得高低优劣、看清事物来龙去脉的能力。

对于周斌来说,这种“识”主要来自于他丰富的创作经验与人生阅历,正如刘勰在《文心雕龙》中所言:“观千剑而后识器”。周斌生长在文化氛围浓厚的上海,在他少年时期,就亲眼见过当时大多人很难见到的古人笔札。我有一次采访他,他谈到自己在最初学习书法时,经常到上海中国画院图书馆看书,在那里有很多历代书法家作品集的藏品,除了比较常见的书法字帖如颜真卿、柳公权、欧阳询等,还能看到理学家朱熹等人的一些手札。这些作品给他提供了更多可师法学习的对象,打开了他的视野。

“不畏浮云遮望眼,只缘身在最高层”,周斌对于书法的“识”与“洞见”,也与他长期在大学学术机构工作有关。他作为一个学者,对于很多事情往往以研究的态度来对待。在书法学术研究领域,他曾出版有《阮元书学思想研究》、《东巴文异体字研究》、《书法篆刻》、《欧阳询 虞世南》、《中国书法大讲堂:楷书四大家——赵孟頫<胆巴碑>》、《齐白石》、《中国书法简史》等著作,发表论文50余篇。当然,他的研究不限于对历史文献的考察,往往还具有开拓性与前瞻性,如他将西方心理学的研究方法引入到中国传统书法的研究上,在权威期刊发表了系列研究成果;他将现代传播学理论引入到中国书法的国际传播中,提出了一套适合中国传统文化与中国书法的传播理论与方法。

有丰富的创作经验对于书家非常重要,它有助于培养书家对形式的敏感,但当代很多书家有过度推崇个人创作经验的倾向,以致因自己有长期的创作经历而自负,由此不太重视学问,认为书法是手上的功夫,认为学术与书法实践相隔膜,而在当代书坛形成一种轻视学问与学人的风气。一些搞书法创作的人对于国学相关的书籍缺乏辨识能力,我经常见一些书家把心灵鸡汤式的国学类书籍摆在书桌,奉若神明,这些书其实错误百出,但很多书家没有觉察。书法是国学的一个重要领域,出现此现象,实属不该。

理论研究者往往缺乏临池体验,这种现象的确普遍存在,但我们不能因此而否定学问。高二适曾在1974年1月19日致张诚的信中说:“今日之青年学子,惟一在能读少许书,书翰能行文畅达。同志来函,似已有基础,欲求书艺文字精进,可选购古文及诗篇,熟读之,于书法涵润尤有功也。”他在致费在山的信件中提到:“适廿年来提示友人读书自养,书法更为怡怀之事,时下子每忽之,此士流之益趋于沉没也。”他慨叹很多人不重视学问,以致几千年来守护传统文化的读书人越来越少,他在1974年致费在山的信札中说:“惟今天下无读书种子,则一可嗟事也。”他的女儿高可可女士在回忆文章中说:“父亲晚年时,许多人登门求教,大多是来学书法的,他总是劝他们要多读书而不光是写字。父亲为人非常耿直,说话总是非常坦率。他常批评一些青年说:‘你不好好读点书,写到死也是个写字匠。’”在中国古代艺术品评体系中,“匠”的评价不是很高,指还停留在形而下的技艺层面。

周斌重视读书与做学问,在他的书房,传统文史类的图书占了大多数,他读书非常认真,在书中很多位置可以见到他做的密密麻麻的批注和读书笔记,书中的错误或有争议之处,他都一一指明,对于经典书籍,他读得更为仔细。他鼓励自己的学生多参加读书会,彼此在学术层面相互切磋砥砺。他所交往的朋友,也大多是在高校从事学术研究的学者。这种重视学术与读书的环境,自然能使他对一些书法现象具有远见卓识,在此方面,他不同于一般的只注重技艺层面的书家。

周斌对书法的识见,还来自他长期在海外国家的访学经历。由于工作提供的便利,他很早就曾到过日本、韩国,当中国书坛“流行书风”还未兴起时,他已在日本见到手岛右卿写的《崩坏》等少字数派的作品。上世纪90年代后期,周斌主要在欧美国家进行学术交流与书法讲学,已处在后期资本主义的西方国家文化景观主要呈现为多元化态势。他在中西文化艺术之间来回穿梭,面对西方的文化艺术,他越加深切地认识到自己民族文化的特征,更加激起了对自己民族文化的热爱。有一次,他对我说,他在西方国家博物馆、美术馆欣赏的艺术品越多,就越加喜爱我们自己民族的艺术。中国古代艺术和具有写实之美的西方艺术不同,而是带有灵性的写意之美,对于书法艺术而言,更是写意艺术的代表。他深深感受到书法所承载的写意美学体系,是一个特有的值得珍视的文化艺术体系,值得我们当代人珍惜,值得让其它民族的人了解与学习。

周斌在很多欧美国家见到一些中国艺术家到国外举行书法展览,可能是为了迎合西方人的趣味,把文字笔画完全拆解重组,变成支离破碎的东西,作为写意艺术的书法,“意”完全见不到了,书法背后的灵魂没有了,他认为这种书法作品急于从传统中走出,以获得现代西方人的认同,却把最核心的东西丢掉了。

当然,周斌的创作并不拘泥于传统,他不断尝试将他在不同文化体系中所见到的有价值的因素融合到自己创作中,以期打破铁板一块、程式化的书写状态,走出可能被逐步定型、固化的风格,进而在形式探索上有所突破。他反对一生只写一种书体。周斌的创作以草书闻名,他的狂草作品往往大开大阖,线条变化丰富,一笔而下,如万岁枯藤,极具张力,富有书卷气。除了狂草外,我还经常见他坐在书桌前,平心静气地埋头在扇面上写小楷,此时任何事似乎都与他无关,都很难打破他那强大的气场和气定神闲的状态。周斌平时也写篆隶,他说篆隶中有金石气,他尝试将这种高古的气韵融合到自己的草书创作之中,以期使作品不是单面的温婉优美,还能有朴拙崇高之美,以達到刚柔相济的效果。

周斌的书法创作始终保持一种在现场的状态,不断尝试突破自己,他有意识地将西方抽象画的一些因素融合到自己创作中来,进行另外一种风格的创作。一般而言,大多艺术家只能从事一种审美范式的创作,或是古典的,或是现代的,且容易定型。优秀的艺术家往往不给自己设限,他们不愿意被别人贴给他的标签所局限,不愿被模式化、程式化、标签化,我所见到的周斌也是如此,他的创作是丰富多元的,很难用一种风格去称谓他、概括他。

有评论家把周斌称作“学院派”书家,这可能与他长期在大学研究机构从事学术工作有关;也有评论家把他的作品纳入到“传统文人书风”,这恐怕与他尊崇传统经典与古人书帖、文化情结浓厚有关。这些称谓都有一定的道理,都是认识周斌书法的一个角度,但都不全面,因为这些称谓很容易遮蔽掉很多东西。一个书法家的创作,很难用外在的身份、地域去了解,最好的认识途径是看他的作品,当我们把周斌早期、中期与近期的创作梳理清楚后,往往会清晰地看出他的变化与对自我不断突破的过程。

周斌对有探索性、实验性的书法创作是持肯定与赞赏态度的,但他有一个最基本的要求,就是不能背离传统、丢弃几千年来书法中积淀下来的文化与智慧。在他看来,如果书法变成仅仅是传达形式美感的东西,会把书法本有的文化高度大大降低,变得肤浅与简单了,在书法形式背后,还有更深层的我们先人对人生与世界的思考,隐藏着儒、释、道的哲学智慧。如果解读王羲之的《兰亭集序》,可以看到道教文化的痕迹;分析颜真卿的《祭侄文稿》,可以感觉到儒家文化的气象。书法之所以被很多人喜欢,就在于一笔一划中蕴含着精、气、神。在周斌看来,书法可以求变通,所谓一时代有一时代之面貌,但他提醒自己的学生更要注意体会“变中的不变”。这个不变,就是中国几千年一直延续下来的文化精神。我们可以用探索性的形式去激活它,但不要去破坏与解构、颠覆它,因为这种文化精神对于当代人是非常宝贵的,我们的文化修养已与古人有了很大的差距,我们没有理由去破坏它。中国历朝历代的书家都有创新,但都没有抛弃这个不变的传统,我们这个时代却有人受到西方一些艺术思潮的影响,打着创新的旗号,把中国书法变成面目全非的东西,这不是真正意义的创新。

当代书家日益“专业”化,书法日益脱离了古代“六艺”文化体系,有把书法设计化的倾向。周斌说,有一次他参加上海举办的文化创意作品展览,他见到有艺术家把汉字拆解成一个个偏旁部首,他作为评委当场指出这不是“创意”,这是对我们民族文化的破坏与不尊重。由此可见他对中国书法传统的深厚感情。

周斌评价书法作品的好坏,所用的基本是来自传统文人书家一直沿用的标准,他在教授学生学习书法的过程中,重点强调的是用笔之法,“结字因时相传,用笔千古不易”,我们可以通过在网络上发布的他的教学视频,看出他对笔法示范得非常清晰。周斌是严谨承继传统正宗的书法理路走下来的,他的每一笔绝不凭空臆造,都很讲究,提按顿挫、轻重缓急,都有非常微妙精细地处理。

《庄子·人间世》云:“为人之所为者,人亦无疵焉,是之谓与人为徒。成而上比者,与古为徒。”所谓“与古为徒”,即与古人交朋友。周斌每天的生活,已经离不开古人,他每天花出大量时间临摹古人的书帖,收集古代的金石碑版,研究古人留下来的文献,创作带有古意的作品。唐君毅先生曾感慨中国文化“如一园中大树之崩倒,而花果飘零”,周斌所做的,就是竭力守住中国文化大树之根,并使之能开花结果。

(本文为2016年度教育部哲学社会科学重大课题攻关项目“中国书法文化国际传播的理论与实践研究”(项目批准号:16JZD031);2021年度上海高等学校一流本科课程建设(市级重点课程建设)阶段性成果)作者单位:上海大学