穆格莱德盆地A区块构造特征对油气分布的影响

2021-02-05ALIYEVAGunay黄志龙金振奎聂其海张修强

ALIYEVA Gunay 黄志龙 金振奎 聂其海 张修强 赵 刚

(①中国石油大学(北京)地球科学学院,北京102249;②东方地球物理公司研究院,河北涿州072750)

0 引言

穆格莱德盆地位于非洲苏丹和南苏丹境内,是中非剪切带走滑拉张形成的中、新生代裂谷盆地[1-3], 面积约为12×104km2。A区块位于盆地南端的南苏丹境内,涉及多个构造单元,面积为1.9×104km2。该区油气勘探活动始于20世纪70年代,早期研究主要集中在中非剪切带对盆地影响[1]、地壳拉张程度对盆地形成的作用[2]、区域构造对基底和油气聚集的控制[4]。自20世纪90年代后期,深化了生、储、盖组合研究[5-7],分析了油气成藏主控因素和机理[8-11],总结了盆地的构造差异和有效圈闭类型,提出了勘探新领域[3,12-13]。前人研究成果深化了对穆格莱德盆地构造、石油地质方面的认识,但是由于A区块构造位置特殊、断裂特征复杂、构造样式多,现有的研究成果不能满足A区块勘探、开发需求。为此,本文通过综合分析地震、地质资料,重新划分构造分区、深入研究断裂活动期次、对比构不同造单元之间活动差异性、恢复构造演化历史,总结A区块断裂活动和构造特征对油气聚集的影响,以期为油气潜力评价提供进一步的依据。

1 区域地质背景

1.1 构造背景

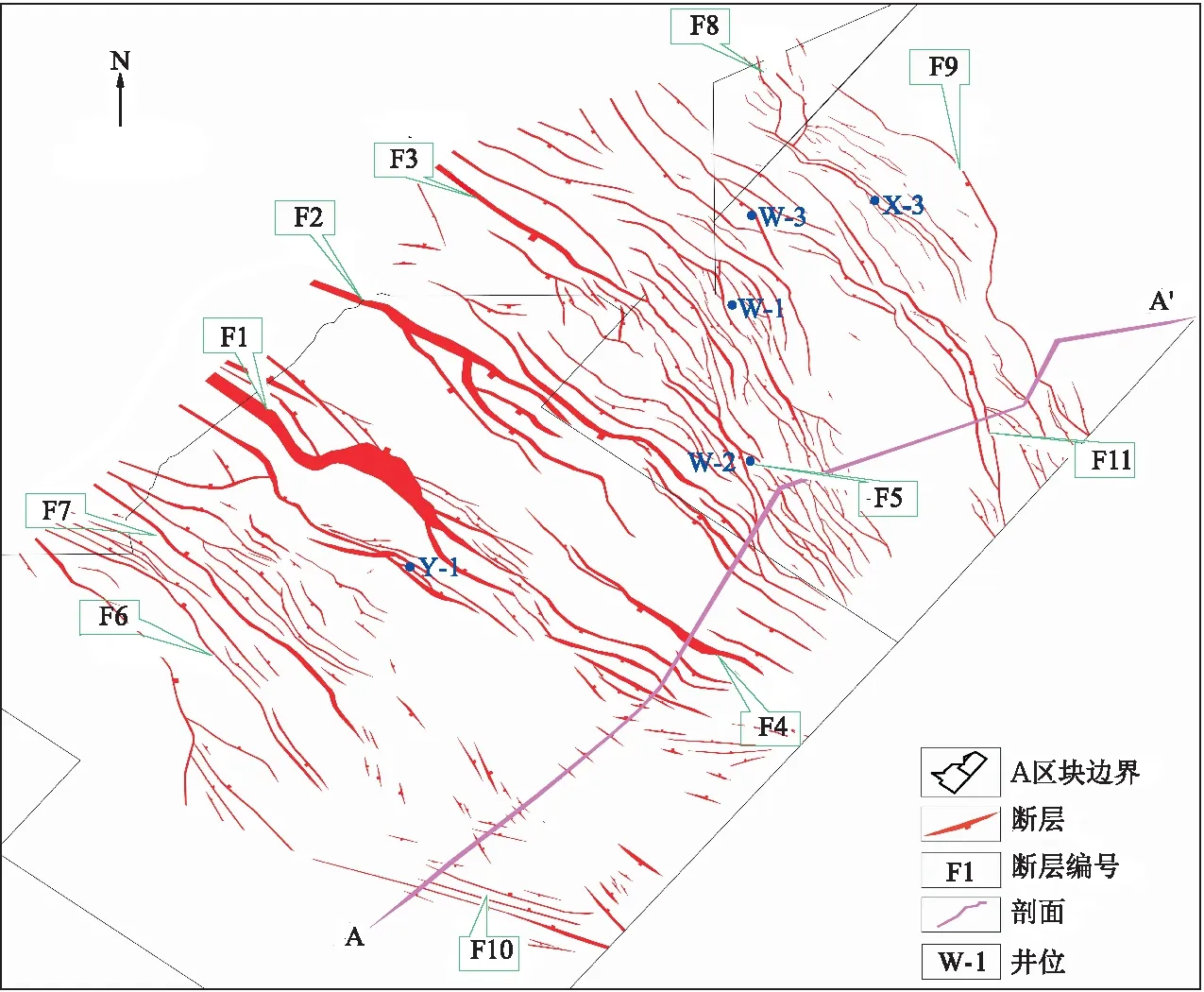

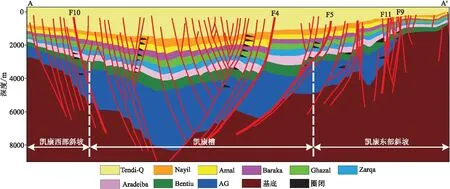

穆格莱德盆地北部宽、南部窄,北、南部构造带方向分别为EW、NW向(图1)。A区块位于盆地南部,横跨凯康西部斜坡、凯康槽以及凯康东部斜坡。穆格莱德盆地是以拉张为主的被动裂谷盆地,经历三个断坳旋回,即前裂谷期、同裂谷期和后裂谷期[14],其中同裂谷期又进一步划分为三个构造阶段,即早白垩世—晚白垩世、晚白垩世—古新世、始新世—上新世[6, 15-16]。

图1 穆格莱德盆地构造单元划分图(据文献[8]修改)

1.2 地层特征

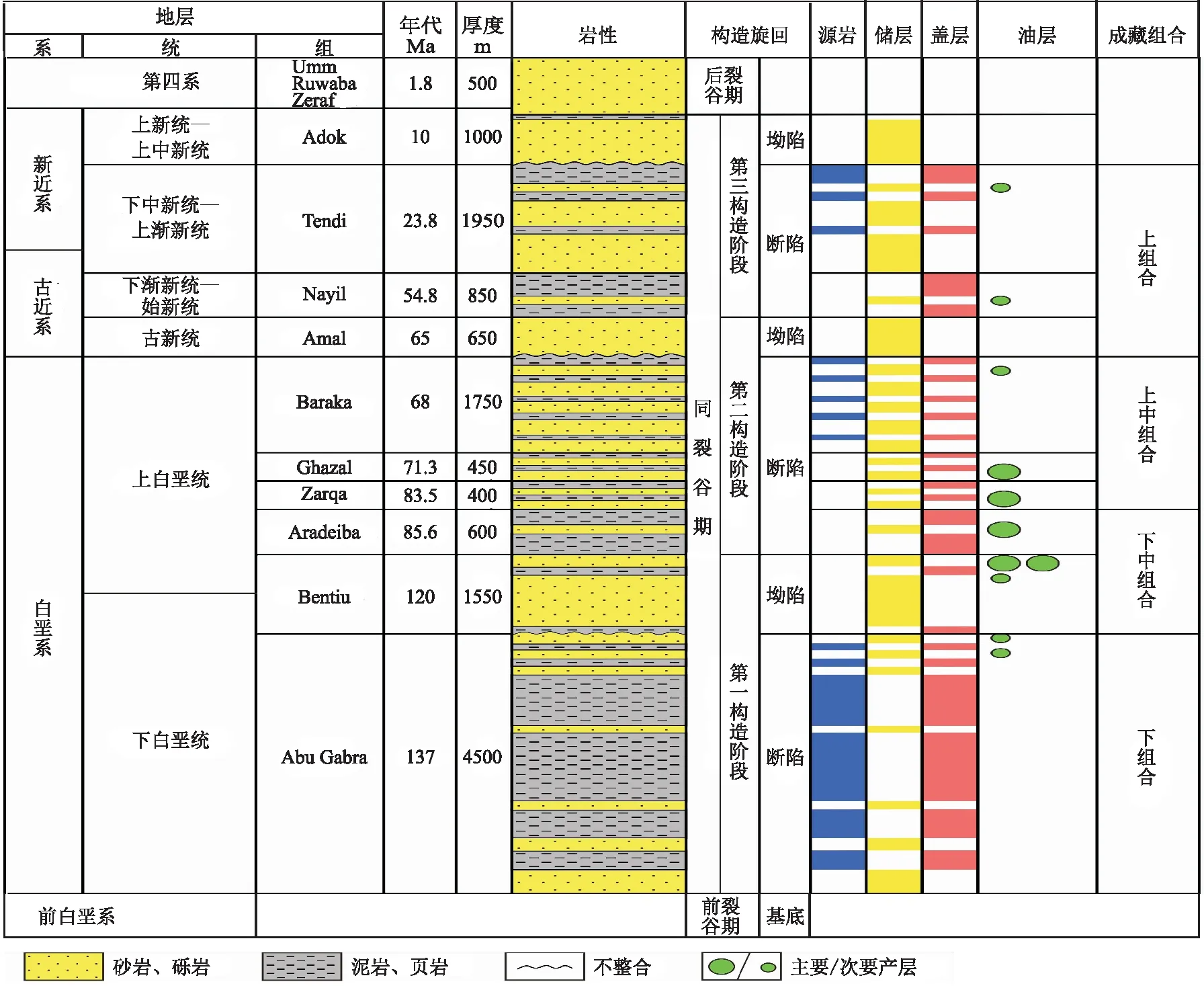

钻井揭示A区块地层由下至上依次为前白垩系结晶基底,白垩系河流—半深湖—深湖相Abu Gabra组(AG)、河流—浅湖相Bentiu组、深湖相Darfur群(Aradeiba、Zarqa、Ghazal和Baraka组),古近系河流—泛滥平原相Amal组、三角洲—湖相Nayil组,新近系湖泊相Tendi、Adok组和第四系(图2)。

图2 穆格莱德盆地地层综合柱状图(据文献[14]修改)

1.3 油藏特征

A区块已发现16个油田,其中15个位于凯康东部斜坡,主要产油层系属于Bentiu组和Aradeiba组;

中部地区钻井较少,只有1个油田,主要产油层系属于浅层的Tendi组;凯康西部斜坡未钻井。

根据前人研究以及钻井揭示,A区块主要烃源岩为AG组巨厚泥岩,产油地层从浅到深依次为Tendi、Nayil、Baraka、Ghazal、Zarqa、Aradeiba、Bentiu和AG组,从深层到浅层划分为下组合、下中组合、上中组合、上组合(图2)四套成藏组合。在凯康东部斜坡和凯康西部斜坡以下组合、下中组合以及上中组合下部为主力成藏组合,上中组合上部以及上组合为次要成藏组合;在凯康槽以上中组合上部和上组合为主力成藏组合,下组合、下中组合以及上中组合下部为次要成藏组合。

2 构造特征

2.1 断裂特征

2.1.1 平面特征

图3 A区块断裂展布简图

2.1.2 剖面特征

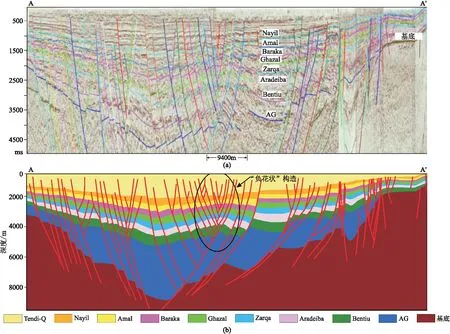

A区块的断裂具有以下剖面特征(图4):①断面较陡,倾角大于45°,具有重力作用和水平张力作用下形成的正断层的典型特征;②全区大部分断裂断开层位多,从基底一直断达古近系、新近系,其中在东部地区断裂从基底向上断达始新统(Nayil组),在中西部地区断裂从基底一直向上断达中新统(Adok组);③断层上盘发育一些小型断层,与主断裂斜交,呈“Y”字型组合;在工区中部地区发育“负花状”构造,反映该区中新世处于张扭构造应力环境。

图4 A区块典型地震剖面(a)及其地质剖面(b)剖面位置见图3

2.2 构造演化

2.2.1 主控断裂生长指数

同生断层是在沉积物沉积的同时或准同时连续发生的正断层,其断距随深度逐渐增加,同时下降盘的地层厚度总是大于上升盘的相应地层。断裂生长指数是断层上、下盘地层厚度的比值,可以反映断裂在某一段时期的活动强度。文中详细统计了A区块断裂生长指数(表1),可以研究断裂开始发育时期、活动最强烈时期及活动末期的构造特征。

由表1可见,A区块的断裂活动分为三个时期,分别为AG~Bentiu组、Aradeiba~Amal组以及Nayil组~现今沉积时期。

表1 A区块断裂生长指数统计

根据断裂生长指数变化以及断裂的平面展布特征,认为A区块中部洼陷断裂生长指数大于东部和西部,说明中部洼陷断裂活动强度较大;北部断裂生长指数大于南部,尤其是在Nayil组沉积时期,说明中、北部断裂在Nayil组沉积时期活动强度最大。

Model Builder在建设用地报批线状地物面积自动扣除中的应用 张海龙,赵耀龙,叶 璐(3-8)

2.2.2 演化特征

根据前人的研究成果及断裂生长指数变化结果,可将A区块构造演化分为前裂谷期、同裂谷期和后裂谷期(图2)。前裂谷阶期(距今约550~130Ma)处于地台演化时期,构造稳定,长期隆起遭受剥蚀,仅局部地区可能有陆相碎屑岩沉积[17-19];同裂谷期又进一步划分为三个从裂陷到坳陷的构造阶段(图5);后裂谷期从Adok组地层沉积以来至第四纪时期,构造活动趋于停止,构造定型[17]。下面分述同裂谷期的三个构造阶段。

图5 A区块构造演化剖面 (a)Bentiu沉积前; (b)Aradeiba沉积前; (c)Baraka沉积前; (d)新近系+第四系沉积前; (e)现今

(1)第一构造阶段(早白垩世—晚白垩世)

该阶段包含了裂谷和坳陷两个阶段,裂谷阶段具有快速沉降的特征,沉积的AG组地层厚度变化大,横向变化快,断裂生长指数大,介于1.2~1.4(表1、图5a);坳陷阶段沉积的Bentiu组地层横向变化不大,断裂生长指数不大,小于1.1(表1、图5a)。

(2)第二构造阶段(晚白垩世—古新世)

该阶段在第一构造阶段的基础上继续发展,除了前期部分断裂再次活动外,还发育了新断裂。早期剧烈的断陷活动沉积了较薄Aradeiba组地层,横向变化快,断裂生长指数大,介于1.1~1.4(表1、图5b);中—晚期的裂陷微弱活动沉积了Zarqa-Baraka组地层,断裂生长指数为1.0~1.3(表1、图5c),裂谷期基本停止。随后的坳陷阶段沉积了较薄的Amal组地层,断裂生长指数不大,小于1.1(表1、图5c)。

(3)第三构造阶段(始新世—上新世)

该阶段是一个新的裂陷(Nayil、Tendi组沉积时期)到坳陷(Adok组沉积时期)的构造阶段。Nayil组地层横向变化快,断裂生长指数变化很大,介于1.1~2.0;Tendi组地层厚度大,横向变化快;Adok组地层厚度大,横向变化快(图5d)。

2.3 构造分区

通过分析断裂分布及活动特征,依据同裂谷期构造活动强度,A区块从东向西可以划分为继承稳定型及持续活动型两种构造分区。

继承稳定型区域在第一和第二断陷期均发生了较大的沉降,在第三断陷期沉降相对较弱,以凯康东部斜坡以及凯康西部斜坡为典型。该区域在构造演化阶段的构造活动强度表现为“强—强—弱”的特征。

与继承型区域相比,持续活动型区域在三个构造阶段构造活动均较强烈,断坳转换对该区域的影响明显增加,以凯康槽为典型。该区域现今的残余地层结构组成变化较大,在构造演化阶段的构造活动强度表现为“强—强—最强”的特征。

3 构造演化和断裂活动与油气成藏的关系

3.1 第一构造阶段控制烃源岩

A区块AG组沉积时期明显受该期断裂的控制,断层上盘和下盘地层厚度差异较大。受早白垩世强烈断陷的影响,沉积了巨厚的AG组烃源岩。

3.2 第二构造阶段控制构造圈闭

第二构造阶段为晚白垩世—古新世,具有断裂继承性发育特征。穆格莱德盆地由中非剪切带走滑拉张形成,具有特殊的多层结构和复杂的构造演化史,因此构造圈闭类型多、样式复杂、分布层系广泛(图6)。

图6 A区块地质剖面上的圈闭分布

根据A区块构造运动和断裂展布特征可知,构造圈闭主要包括背斜圈闭和断层圈闭,断层圈闭又细分为顺向断块、反向断块、顺向断鼻和反向断鼻(图7),其中反向断鼻为最有利构造圈闭。

在凯康东部斜坡和西部斜坡构造圈闭主要发育于Bentiu组,Aradeiba、Zarqa组也有分布;在凯康槽构造圈闭主要发育于Tendi、Nayil、Amal、Baraka和Ghazal组,Zarqa、Aradeiba及Bentiu组也有分布。在构造图上均为单条断层控制的反向断鼻构造(图7c)。

图7 断层圈闭类型(Bentiu组)(a)反向断块; (b)顺向断鼻; (c)反向断鼻等值线数值单位为m

3.3 第三构造阶段控制油气运移

第三构造阶段为始新世—上新世。在东部斜坡和西部斜坡区断裂活动较弱;在凯康槽以主断裂的复活及相关派生断裂产生为标志,断裂活动较第一构造阶段强,导致凯康槽构造及断裂复杂化,同时对早期油藏具破坏作用。因此,在第三构造阶段发育的断裂是凯康槽油气运移的主要控制因素。

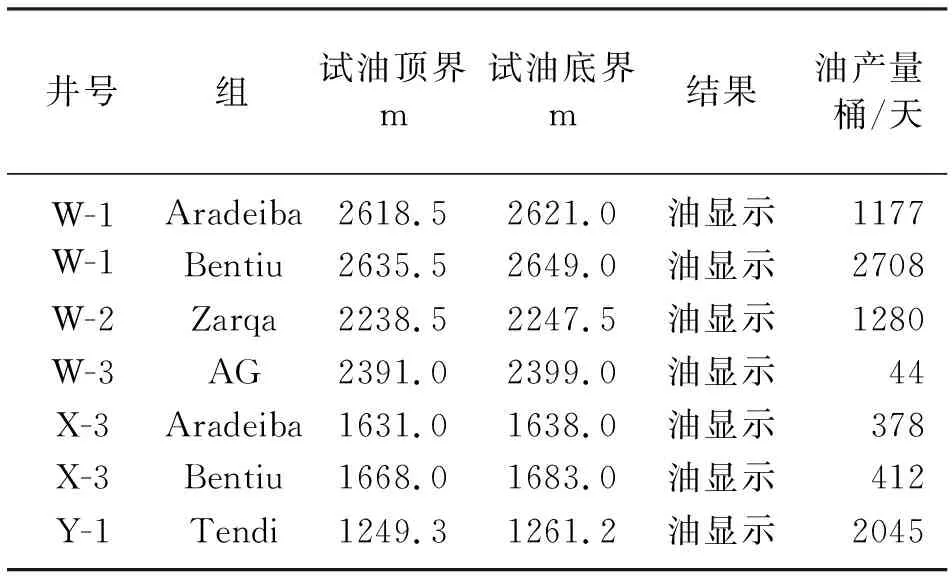

结合试油结果(表2)和构造运动特征,在A区块存在两种成藏模式,即“断裂活动减弱型深层”和“断裂活动持续型的晚期调整多层系”。

表2 A区块试油结果统计表

第一种成藏模式常见于凯康东部斜坡和凯康西部斜坡。由于断裂早期活动较强,AG组烃源岩生成的油气沿开启的断裂运移至上覆的Bentiu和Aradeiba组圈闭中成藏; 后期构造运动较弱导致凯康东部斜坡和凯康西部斜坡的断裂活动明显减弱,以封闭作用为主导,不足以破坏早期形成的油气藏或断裂达不到油气运移的要求,油气不能从深层向浅层继续运移,因此在浅层不具备油气成藏的条件(图8a)。

凯康槽中发育多条断穿Tendi组至基底的大断裂,可作为油气垂向运移的通道,因此产生第二种成藏模式。根据Y-1井区试油结果,在凯康槽深层的AG和Bentiu组见到油迹油斑,在浅层的Tendi组见到工业油流,推测可能存在二次运移成藏。当生烃中心的烃源岩开始排烃,油气沿着大断裂向上运移,通过AG组顶的不整合面和Bentiu组的砂岩输导层向高部位侧向运移,在构造高部位形成油气藏。由于凯康槽受第三构造阶段断裂活动的影响,部分早期形成的油气藏遭到破坏,油气再次沿断裂向上运移,在上覆地层的构造圈闭中形成新的油气藏(图8b)。

图8 A区块油气成藏模式(a)断裂活动减弱型深层; (b)断裂活动持续型的晚期调整多层系

4 结论

本次研究对A区块重新划分构造分区、深入研究断裂活动期次、对比不同构造单元之间活动差异性、恢复构造演化史,并分析构造演化与油气成藏的关系,取得以下认识:

(1)研究区构造演化过程经历三个断坳旋回,即前裂谷期、同裂谷期和后裂谷期。同裂谷期又进一步划分为三个构造阶段,即早白垩世—晚白垩世、晚白垩世—古新世、始新世—上新世,分别控制烃源岩、构造圈闭、油气分布。

(2)研究区从东向西可以划分为继承稳定型和持续活动型两种构造分区。前者以凯康东部斜坡和凯康西部斜坡为典型,在演化阶段构造活动强度具有“强—强—弱”的特征;后者以凯康槽为典型,在演化阶段构造活动强度具有“强—强—最强”的特征。

(3)研究区存在两种油气成藏模式,分别为“断裂活动减弱型深层”和“断裂活动持续型的晚期调整多层系”。前者多见于凯康东部斜坡和凯康西部斜坡,后者常见于凯康槽。