Winny事件日本最高法院裁决与 “中立行为”论

2021-02-03龟井源太郎钱日彤闻志强

[日]龟井源太郎 著 钱日彤 译 闻志强 校

内容提要:以往的观点多数局限于中立行为的范畴内展开对Winny事件的分析,然而该案的根本特征在于通过互联网向不特定多数人统一提供兼具合法用途与违法用途的软件,而并非典型的中立帮助行为。通过梳理各级法院的裁判思路与既往判例可知,对于向不特定人提供价值中立工具的行为成立帮助犯,应当以具有超出一般可能性的具体的侵害利用情况为必要,同时要求提供者对此存在认识和容认。日本最高法院2011年12月19日裁决的裁判基准放弃了对中立行为理论的依赖,而是在坚持传统帮助犯理论的基础上,合理地附加了限制性要素,从主、客观两个层面综合考察价值中立行为的可罚性。

引言

被告人通过在互联网向不特定多数人公开、提供同时具有合法用途与侵害著作权用途的文件共享软件Winny,从而帮助正犯利用这一软件侵害了著作物的信息网络传播权。在这起案件 (最决平成23年12月19日刑集65卷9号1380页)①原文涉及日本年号的时间,除判例引用年号之外,本文一律翻译为公元纪年。——译者注。中,被告人被指控成立侵害著作权罪的帮助犯,但被认定欠缺帮助犯的故意。本文将对这一案例展开若干讨论。

在本案中,一审法院认定被告人所实施的行为成立侵害著作权罪的帮助犯,而控诉审和上告审②控诉审与上告审是日本刑事诉讼制度中的术语,前者是指针对第一审判决,向直接管辖的上一级裁判所请求撤销或者变更,相当于我国刑事诉讼制度中的二审;而后者是指以高等裁判所的一审或者二审判决违反宪法及其判例等理由向最高裁判所提出上诉,请求变更原判决。具体可参见 [日]田口守一:《刑事诉讼法》(第五版),张凌、于秀峰译,中国政法大学出版社2010年版,第355-360页。——译者注。则判决其无罪。可见,各审级采取了各不相同的,同时又值得注意的判断思路。因此,下文首先将归纳最高法院的判决要旨,并在此基础上,再稍微详细地确认这一案件中各级法院的判决要旨,希望据此探讨其所采取的判断路径。此外,在学说上对于Winny事件存在着不少关于其是否成立所谓“中立帮助行为”问题的讨论。相应地,下文也将尝试对Winny事件的最高法院裁决与 “中立行为”理论之间的关系展开探讨。

一、最高法院2011年12月19日裁决

(一)事实的概要

本案中,被告人开发了文件共享软件Winny,并在对其反复改进的过程中依次将该软件在网站上公开。在通过互联网向不特定多数人提供时,有两名正犯利用这一软件将作为著作物的游戏软件等信息设定为可以自动向互联网用户进行信息网络传播的状态。由于行为人实施了违反著作权法的犯罪行为,侵害了著作权人对于自己作品所享有的信息网络传播权 (著作权法第23条第1款);被告人则在各正犯实施各自犯罪行为之前,公开、提供了Winny的最新版本,从而被认定为正犯侵害著作权罪的帮助犯而受到起诉。③此外,关于本案中向知情人质询以及是否需要告知其享有供述拒绝权,本案控诉审 (参见大阪高判平成21年10月8日刑集65卷9号1635页)对此作出了颇有深意的判决,但是由于最高法院并未谈及这一点,本文亦不将其作为讨论对象。

一审认为,④参见京都地判平成18年12月13日刑集65卷9号1609页,并可参见本文第7页以下。关于此类案件,由于各正犯不存在法定的阻却事由,也没有取得著作权人的同意,而使用Winny向不特定的网络用户自动传播、提供作为著作物的游戏软件及电影信息。在实施侵害各著作权人所享有的向公众传播权的违反著作权法的犯行之时,“在此之前……虽说被告人认识到了Winny被不特定多数人广泛用于接收侵害著作权人对于著作物所享有的信息网络传播权的信息,但又对这一情况却予以容认,⑤按照日本 《广辞苑》的解释,原文中的 “認容”是认可容许之意,相当于汉语中的 “放任”,但又具有一定的主观愿望。另外,由于日本刑法中不存在间接故意的概念,故本文不将其译为 “放任”,而译为容认 (下文同)。——译者注。甚至在其主页上提供Winny的最新版本,使得不特定多数人能够获取。同日……提供给各正犯下载,便利了 (各正犯)前述的犯罪行为,对此成立帮助行为。”“判决所示被告人所实施的行为……无一不符合刑法第62条第1款、根据平成16年法律第92号修改前的著作权法第119条1号、第23条第1款,”从而判处被告人罚金150万日元。

对此,控诉审则认为,⑥参见大阪高判平成21年10月8日刑集65卷9号1635页,并可参见本文第10页以下。“Winny属于价值中立的软件”,基于此,“关于在互联网上公开、提供价值中立的软件Winny,当下载者利用其实施违反著作权法的行为时,提供者是否成立帮助犯”的问题,“被告人在互联网上公开并提供本案中作为价值中立软件的Winny之时,认定其对出现侵害著作权的人的可能性和盖然性存在认识,并对此加以容认。但是除此之外,由于不能认定被告人在互联网上劝诱他人将该软件专门用于侵害著作权或者作为其主要的用途,并加以提供,所以不能认为被告人成立帮助犯。”进而宣判被告人无罪。

针对控诉审的判决,检察官提起了上告。这一上告的意图涉及到诸多方面,但大体上包括以下主张:一审判决违反了判例、一审判决所要求 “劝诱违法使用的行为”属于法律解释适用的错误、Winny并非价值中立的软件;此外,被告人积极地怂恿了违法使用行为。

(二)最高法院的裁决

最高法院认为,关于违反判例这一点,由于引用了案件事实截然不同的判例,故对于本案是不适用的。⑦检察官主张原判决违反了关于帮助犯成立要件的判例 (最判昭和24年10月1日刑集3卷10号1629页),最高法院以 “案件事实不同”为由,驳斥了这一主张。但是,最高法院引用了这一决定,认为 “刑法第62条第1项的从犯是指以加功他人犯罪的意思,通过有形或者无形的方法对其予以帮助,使得他人犯罪变得容易的人”,故一审判决的判断思路是 “对刑法第62条第1项的错误解释”。关于这一点,参见岛田聪一郎:《Winny開発·提供者の罪責に関する最高裁決定》,载 《刑事法ジャーナル》32号 (2012年),第146页。该文认为最决昭和24年归根结底只不过是为了推导出 “强盗罪的帮助是明知正犯劫取的财物属于赃物,并收购的情形,与教唆犯一样,也成立收购赃物罪的从犯”这一结论才使用了这一定义。关于违反判例的主张,“与案件事实不同”的情况也是显而易见的。换言之,最判昭和24年的判例是本犯的帮助者成立收购赃物罪 (当时)的问题,对于帮助犯的要件,并没有表明一定的立场 (参见大塚仁等编:《コンメタール刑法第二版第五卷》(2005年), 第537页 〔堀内信明=安广文夫〕)。若是如此,最高法院引用了这一决定论述帮助的要件应当也是相当含蓄的。最高法院的判词认为最决昭和24年并没有论述帮助的一般理论。此外,该决定也未就帮助的一般理论展开论述。可以说,无论是哪一个案件,其结论都必须限定在这一案件事实的关系上 (或许,不应当对其过度解读)。此外,事实认定错误、单纯违反法律的主张,不属于刑诉法第405条规定的上告理由,并据此驳回上告。⑧日本 《刑事诉讼法》第405条规定:对高等法院所作出的第一审或者第二审的判决,有以下列事由的,可以提出上告:一、违反宪法或者对宪法的解释有错误的;二、作出与最高法院的判例相反的判断的;三、在没有最高法院的判例时,作出与大审院或作为上告法院的高等法院的判例或者本法施行后作为控诉法院的高等法院的判例相反的判断的。——译者注。但是基于其职权,仍然作出了如下判决。

最高法院多数意见的判断由三点构成。

第一,一审判决所采取的思路是对刑法第62条的错误解释。最高法院采纳了检察官所提出的“一审判决所认为的作为帮助犯的成立要件至少以劝诱违法使用行为为必要是对刑法第62条的错误解释”这一主张,并据此作出如下论述。

刑法第62条第1项的从犯是指以加功他人犯罪的意思,通过有形或者无形的方法对其予以帮助,并为他人犯罪提供便利的人 (参见最高裁昭和24年第1506号同年10月1日第二小法廷判决刑集3卷10号1629页)。换言之,当认识且容认使得他人犯罪变得容易的行为,并且加以实施,而正犯行为实际实施时,帮助犯即告成立。一审判决着眼于本案行为是在互联网上向不特定多数人提供价值中立的软件这一特殊性,并认为仅限于 “劝诱他人将软件用于实施违法行为或者作为其主要用途,并在互联网上加以提供的情况下”,才成立帮助犯。而不问该软件的性质 (被用于实施违法行为的可能性)或者客观的使用情况如何,将帮助犯的成立限定于在外观上提供者劝诱他人违法使用并提供,难以认定具有充分的根据,故属于对刑法第62条的错误解释。

第二,关于本案所应当采取的判断路径。首先,最高法院指出了以下三点。亦即,1.Winny属于同时具备合法用途与违法用途的软件;2.通过互联网将处于开发状态中的软件无偿公开、提供给不特定的多数人,是软件开发方法中的合理做法;3.新开发的软件在社会上得到广泛的好评,同时如果考虑到开发迅捷性的要求,就应当避免对相关软件的开发行为过度限制。

最高法院在指出这些情况的基础上,又作如下论述,同时提示了其判断路径。

“单纯具有用于侵害他人著作权的一般可能性,提供者对此存在认识和容认,并公开、提供该软件,该软件被用于实施侵害著作权的行为时,不应当直接认为成立侵害著作权罪的帮助行为。”“为了成立帮助犯,应当以具有超出一般可能性的具体的侵害利用情况为必要,并且要求提供者对此存在认识和容认。”

最高法院对这一判断路径进行了解释,仅限于 “软件的提供者对正在利用该软件实施具体的著作权侵害存在认识、容认,并对该软件予以公开、提供,且实际上发生了著作权的侵害事实 (该情况称为a),又或者参照该软件的性质、客观的使用情况、提供方法等,能够认定在软件的获取者之中,不属于例外情况的使用者利用该软件侵害著作权的盖然性较高,而提供者对此存在认识、容认,并公开、提供该软件,且实际上发生了利用该软件侵害著作权的事实 (正犯行为)时 (该情况称为b),”则认为公开、提供该软件的行为属于侵害著作权的帮助行为。⑨此外,无论是这些解释中的哪一个下位标准,其后半段都要求必须实际实施了正犯行为,如果这一点涉及到了实行从属性的问题,则很难说是专属于本案的判决要旨。

第三,基于此类一般观点,最高法院就该案件事实得出以下结论。“被告人显然没有对正在发生的具体的著作权侵害事实存在认识和容认,并公开、提供Winny(即不符合前面的情形a)。”“若认定获取软件的人之中,不属于例外情况的使用者利用本案中的Winny侵害著作权的盖然性较高,针对被告人对该情况存在认识、容认,并且公开、提供Winny的行为展开讨论,则Winny本身是可以确保多种信息在通信秘密、高效率通信的状态下进行交换的软件,但尚未指出的一点是,其同时也是可以像本案中的正犯一样能够非常轻易地将其用于实施侵害著作权的行为。所以,正如一审判决所指出的,从本案当时的客观使用情况来看,根据行为时段以及所采取的统计方法,利用文件共享软件侵害著作权的情况也存在着相当的变动幅度。虽然本案当时并不存在可以准确证明Winny客观使用情况的证据,但是即使从原判决所援引的相关证据来看,也可以推测出在Winny网络上所传播的文件中有四分之一都是未经著作权人授权的著作物。因此,从本案中被告人提供Winny的方法来看,其采取了附注 “禁止用于获取非法文件”类似字样的注意事项等措施,但没有对能够下载的用户做出某种限制,并且还无偿地、持续地在网站上公开Winny。基于上述情况,在客观上不能否认被告人公开、提供Winny的行为是在不属于例外情况的使用者利用软件侵害著作权的盖然性较高的情况下的公开、提供行为 (即符合前面b情形的客观方面)。

另一方面,由被告人的主观方面观之,对于这一点,在能够认定本案中被告人在公开、提供Winny时,对有人利用其实施著作权侵害行为以及这类人的数量不断增加的事实存在认识的证据并不充分。此外,使用Winny侵害著作权的人是不属于例外情况的使用者这一说法是极为模糊的,而足以认定本案中被告人公开、提供Winny时,其对于不属于例外情况的使用者利用其侵害著作权的盖然性较高的事实存在认识、容认的证据也并不充分。

也就是说,最高法院所采取的判断路径是为了成立帮助犯,对于相关的软件提供行为,应当以存在超出一般可能性的具体的侵害使用情况为必要,并且要求提供者对此存在认识、容认。而在后者,即由于提供者欠缺这一认识、容认,故本案中被告人所实施的行为不能成立帮助犯。

对于这一结论,大谷刚彦裁判官提出了反对意见,并论述如下:“能够认定被告人……成立侵害信息网络传播权罪的帮助犯。”“为成立帮助犯,作为其主观要素,必须是帮助者对客观的高度盖然性存在认识和容认的故意。在结论上,多数意见认为至少要认定被告人对不属于例外情况的使用者利用该软件侵害著作权的盖然性较高这一事实存在认识、容认的要求是极为困难的。我认为,本案中可以判断被告人对用于侵害的高度盖然性存在认识和容认,反对多数意见的理由也尽在于此。”

(三)各级法院的判断路径

1.第一审

正如前文所述,第一审认为被告人使得各正犯的犯罪行为变得容易,从而确定被告人对其予以帮助。因此,其大致上采取了以下判断路径。

“被告人开发、提供的Winny为甲和乙各自的实行行为提供了手段,从而有形地便利了其犯罪行为。⑩对于这样的裁判要旨,不难看出是以促进关系说的思路进行因果关系的判断。参见小野上真也:《ファイル共有ンワトの提供につき公衆送信権侵害罪の幇助が否定された事例》,载 《早稻田法学》85卷4号 (2010年),第140页。除此之外,由于Winny具有匿名性的功能,在客观方面上也能够认定其在精神上使得犯罪行为变得容易。”“尽管如此,Winny是P2P型的文件共享软件……其自身不需要中央服务器,作为P2P技术的一种,是存在各式各样应用途径的具有价值的软件。被告人基于何种目的进行开发无关紧要,技术本身是价值中立的。并且,正如辩护人所主张的,如果提供价值中立的技术在一般情况下有可能成立犯罪行为,这样无限制地扩大帮助犯的成立范围是不妥当的。”“结果便是,实际上对外提供诸如此类技术时,对外提供行为自身是否具有帮助行为的违法性,就应当取决于这一技术在社会上的现实使用情况、对这一情况的认识以及提供时的主观情况如何。”

之后,第一审认为,“在本案中,在互联网上利用Winny等文件共享软件获取的文件中,有相当一部分是著作权的对象,正如包括Winny在内的文件共享软件被广泛用于侵害著作权一样,Winny在社会上既被用于侵害著作权,也被作为一种安全的软件使用,并且具备效率性和便捷性的功能,在得到广泛应用的现实使用情况下,被告人对于Winny的现实使用情况等存在认识,并期待这样的文件共享软件能够孕育新的商业模式,同时对于上述形式的使用情况予以容认。”进而得出结论,“本案中对于被告人公开这些软件并使得不特定多数人能够获取的提供行为可以评价为构成帮助犯。”

关于第一审的判断路径,是在宽泛地认定帮助的构成要件符合性之外,关于 “是否具有违法性”,采取了综合考虑 (i)技术在社会上的现实使用情况以及 (ii)被告人对此存在的认识,还有(iii)提供该技术时的主观情况的判断路径。换言之,可以归纳出其是在违法性阶段采取了特别的综合判断路径,①参见岛田聪一郎:《Winny事件二审判决と、いわゆる 『中立的行為による幇助犯』》,载 《刑事法ジャーナル》22号 (2010年),第60页。此外,还可参见前引注⑩,小野上真也文,第143页以下。以及在本案的情况下,可以认为提供Winny的行为并非中立的 (创设了侵害著作权的 “不被允许的危险”)行为,能够解释为肯定其作为帮助行为的可罚性。②丰田兼彦:《中立的行为》,载成濑幸典、安田拓人:《判例プラクティス刑法Ⅰ総論》(2010年),第344页。

即使是这样,对于前者的归纳结果,正如京都地方法院在前文所述的判词中所言,至少在宽泛地认定帮助犯的构成要件符合性上是存在疑问的。从形式上看,京都地方法院自始至终均围绕着“帮助犯的成立范围”这一问题,并得出结论,Winny的提供者 (即被告人)的主观情况决定着违法性的有无,这一点是毋庸置疑的。

诚然,虽然京都地方法院确立了 “是否具有作为帮助行为的违法性”这一问题,但是另一方面,法院又基于一定的事实关系,认为 “被告人公开这些软件,使得不特定多数人能够获取的提供行为构成帮助犯。”③在构成要件层面上,对于是否成立帮助犯的问题仍然存在解释上的余地。

因此,前者,亦即从 “是否具有违法性”这一论点来看,应该是过多地引用了学理上的观点进行理解的结果。④相关论文介绍了德国的类似理论,参见滨田新:《幇助犯の処罰根拠限定理論について——中立的行為事例を素材として》,载 《法学政治学論究》93号 (2012年),第246页以下。该文指出:根据 “罗克辛所提出的行为的性质是由行为所服务的目决定”的主张,除了着眼于参与者的主观层面,还需要判断其创设的危险。此外,从整体上通览京都地方法院的判词时也可以发现,在后者所归纳的内容中,果不其然会令人产生京都地方法院的思路是否可以评价为客观归属理论的疑问。

无论如何,京都地方法院的判决都认为被告人的行为属于有形地在精神上 “促进各正犯的客观行为”,同时又以Winny为价值中立为理由,限定了 “帮助犯的成立范围”。因此,此时所采取的限定方法是以处罚中立行为的帮助犯为前提,仅仅是该帮助行为在物理上和精神上促进各正犯者的犯罪行为是不够的,针对外界的提供行为自身是否具有违法性,还必须取决于技术在社会上的现实使用情况以及对此存在的认识,还有提供该软件时的主观情况。⑤对于这一点,参见前引注⑩,小野上真也文,第140页,“在此,从以往关于从犯的一般理论出发,不难看出其希望探讨是否成立从犯的态度。”

2.控诉审判决

对此,控诉审判决认为,Winny具有匿名性等功能,由于这些功能本身不应当被视为违法的技术,所以 “Winny是价值中立的软件,即具有确保多种信息在通信秘密、高效率通信的状态下进行交换的实用性,同时又能够被用于实施著作权侵害行为的软件。”在这一评价的基础上,其作出以下论述,从而否定了帮助犯的成立。

“在互联网上提供软件的行为成立帮助犯是迄今为止帮助犯的新类型,从罪刑法定的角度来看,对其是否需要科处刑罚有必要进行慎重的讨论。”

此外,控诉审还谈及Winny属于价值中立的技术。Winny是价值中立的技术,具有各种各样的用途,另外,被告人提供Winny的行为也属于价值中立的行为。被告人是向不特定的多数人,而非向特定对象提供Winny。而且,Winny下载者的行为具有独立性……被告人从一开始就无法控制Winny的下载者,并且对于这些人使用Winny的方法以及是否打算实施违反著作权法的行为也是无法掌控的。通常情况下,关于中立帮助行为的成立,对于正犯行为,必须是正犯客观上实施了犯罪行为;且提供帮助者对此知情,则提供帮助的行为即可评价为刑法所规定的帮助行为。反之,提供帮助者对于正犯如何利用其帮助行为并不知情时,又或者仅仅认识到这一帮助行为运用于犯罪的可能性时,则这一提供帮助的行为就不能评价为刑法所规定的帮助犯。在互联网上公开、提供开发的软件,从而向不特定多数人提供,则提供者对于软件的下载者是无法控制的,对于下载者是否希望利用这一软件实施违法行为这一点而言同样是无法左右的,却要因此对提供者追究与互联网上不特定多数人的共犯责任。对于提供价值中立软件的行为,若是认定其成立帮助犯的话,由于帮助犯的公诉时效是在正犯行为结束后才开始计算的,直到软件存续期间结束或者利用这一软件实施违法行为的正犯出现为止,就要对软件的提供者无期限地追究刑事责任。从这一点来看,对互联网上提供价值中立软件的行为追究帮助犯的刑事责任就必须持慎重态度。因此,如果要认定互联网上提供价值中立软件的行为使得正犯的实行行为变得容易,仅仅是软件提供者对不特定多数人中存在实施违法行为的人这种可能性或者盖然性具有认识、容认是不够的,除此之外,还应当理解为在互联网上劝诱他人将该软件专门用于侵害著作权或者作为其主要的用途,并加以提供时,才能成立帮助犯。

之后,正如前文所述,控诉审基于本案的事实关系,认为由于无法认定在互联网上劝诱他人将软件专门用于侵害著作权或者作为其主要的用途,并提供Winny,从而否定了帮助犯的成立。

换言之,控诉审认为:1.Winny是价值中立的软件,提供行为也属于价值中立的行为;2.正犯是不特定的多数人;3.下载者的行为具有独立性;4.在互联网上公开、提供软件,直到这一软件不存在或者利用该软件实施违法行为的不特定多数正犯出现为止,公诉时效就无法完成。在揭示上述要点的基础上,控诉审采取了以下裁判思路:“虽然在互联网上提供了价值中立的软件,但是若要将其评价为使得正犯的实行行为变得容易的帮助行为……还必须要求在互联网上诱导他人将该软件专门用于实施侵害著作权的行为或者作为其主要的用途,同时提供该软件。”⑥参见前引注⑩,小野上真也文,第141页。

尽管如此,其中所指出的关于公诉时效的第4点,即使是在特定的少数正犯案件中,也是同样适用的。⑦也就是说,在实体法上,利用竞合论解决成立的复数共犯关系时,采取的是共犯标准说 (即以共犯行为的个数为标准的观点)。此外,在程序法上,如果采取与公诉时效起算相关的结果说 (即认为公诉时效起算的时间节点为结果的发生时间的观点)以及与时效期间相关的一体说 (对于存在想象竞合关系的各罪的公诉时效,依照这些罪之中最重的罪确定公诉时效的观点),则毫无例外地,即使正犯是特定的,在帮助行为经过一定的时间之后,正犯利用其所提供的工具实施犯罪,也不妨碍公诉时效的完成。参见前引注⑩,小野上真也文,第145页。因而在控诉审所指出的诸多情况中,关于公诉时效的部分应当理解为并非本案所涉及到的特有情况。

关于该控诉审采取了对于部分帮助类型,限定其构成要件的做法。利用Winny交换的文件中仅有百分之四十到充其量百分之四十几左右……与现实的使用情况相去甚远,换言之,着眼于行为自身的性质,可以总结出对构成要件的双层次判断路径,⑧参见前引注①,岛田聪一郎文,第61页。在此,关于帮助犯的一般原理,该判决中所提及的 “提供帮助者对于正犯如何利用其帮助行为并不知情,又或者仅仅认识到这一帮助行为被用于实施犯罪行为的可能性,则这一提供帮助行为不能评价为刑法所规定的帮助行为”属于第一层次;“在互联网上劝诱他人将该软件专门用于侵害著作权或者作为其主要的用途,并加以提供”这一限定就属于第二层次。以及1.提供文件共享软件的特殊领域;2.在构成要件符合性的判断中,重视判断作为因果性起点的帮助行为。⑨参见前引注⑩,小野上真也文,第143页。

此外,控诉审判决对于第一审判决所采取的标准,展开了如下批判:即使 “认识到了Winny的现实使用情况并予以容认,”Winny历经多次改进 (版本),在此期间持续公开、提供,本案到2003年为止,从最初公开、提供时起并没有成立帮助犯,在这1年4个月之中,从哪个时间节点、提供了哪个版本的Winny开始,才成立帮助犯,凭借原判决的标准是无法作出明确判断的。

在公开、提供Winny时,没有明确判断对现实使用情况存在着何种认识,并且,利用情况达到何种比重的程度时才成立帮助犯,一审判决所采取的标准上也是模糊的。更何况,一审判决认为是否具有违法性应当取决于提供时的主观情况……由于实施了在互联网上提供技术自身是价值中立的Winny的行为,以何种主观意图开发、在互联网上是否有必要明确其主观意图,以及明确的时期,通过一审判决的标准也无法予以明确判断。因此,一审判决所采取的标准是极为不妥当的。

3.最高法院的裁决

如同前文所述,最高法院在对控诉审所采取的判断思路展开批判的同时,认为被告人对于提供Winny的行为欠缺违反著作权法的帮助故意。

在对本案中最高法院的裁决进行梳理时,可以发现该裁决依据了迄今为止几乎是很罕见的解释论,否定了被告人故意的成立,⑩林幹人:《ファイル共有ンワトのWinnyの公開·提供と著作權法違反幇助罪の成否》,载 《平成二十四年度重要判例解说》(2013年),第153页。并且在确认帮助犯一般原理的同时,通过采取与一审判决类似的构造,即 “不属于例外情况的使用者利用其实施侵害的盖然性及对此存在认识、容认”,以限制帮助犯的成立范围这一点上是值得重视的。从本案中对不特定多数人予以帮助这一点来看,作为不具有行为中立性的危险性判断方法,其着重于现实的使用情况也可以评价为是妥当的。①小岛阳介:《ファイル共有ンワトのWinnyの公開·提供につき、開発者に著作權法違反幇助の故意がないとされた事例》,载 《判例セルクト2012[Ⅰ]》(2012年),第32页。关于与客观方面相联系的判断思路,可以看出其采取了以下判断方法,即 “不属于例外情况的使用者”利用其实施违法行为的 “盖然性较高”的情况……达到足以与特定的正犯 “正在”实施违法行为等同视之的程度,就可以评价为存在着发生结果的危险。②参见前引注⑦,岛田聪一郎文,第150页。此外,同注第151页认为,虽然所谓 “不属于例外情况”……应当评价为 “专门为违法使用者制作”,但是已经很难说该结论是包含于规范之中的内容。

二、以往有关 “中立行为”的判例

由于存在着从与中立帮助行为之间的关系这一角度论述该案件的观点,下文也将大致梳理关于是否成立中立帮助行为的争议判例。如果要事先阐明结论的话,则是本案件显然无法纳入到中立帮助行为的范畴内。以往的判例,包括下列①—⑥需要指出的是,本案中小册子显然是作为广告派发给顾客的传单,此外,被告人还因为其他酒店经营者印刷宣传用的传单而受到警察的警告。。③参见丰田兼彦:《共犯的一般成立要件について》,载川端博等编 《理論刑法学の探究第三号》(2010年),第18页以下。此外,关于中立行为是否成立帮助犯的争议判例在审判实务上并不多见,参见前引注④,滨田新文。而且,对于这一原因,有学者指出是因为检察官具有追诉裁量的权利。岛田聪一郎:《広義の共犯の一般的成立要件——いわゆる 『中立的行為』に幇助によると関する近時の議論を手がかりとして》,载 《立命馆法学》57号 (2001年),第53页。

案例①:关于为斗鸡赌博提供军鸡者罪责的判例,大判昭和7年9月26日刑集11卷1367页。案件事实的详细情况已不明确,判决认为 “被告人……对赌场开设者将军鸡用于上述斗鸡赌博的事实知情,并提供军鸡,属于使得上述的赌场开设变得容易的帮助行为。”被告人 “所实施的行为符合刑法第186条第2款、第62条第1款、第55条 (连续犯,现已废除)的规定。”

当时,辩护人主张原本就从事贩鸡业务的被告人偶然在贩鸡途中,被正犯劝诱而向其贩鸡,而且仅仅只是贩卖了军鸡。“不考虑存在着何种程度的帮助意思,则不应当认为构成赌博的帮助行为。”大审院判决道:“由于从事贩鸡业务的人对于开设赌场的牟利者将军鸡用于斗鸡赌博的事实是知情的,当其出售斗鸡的行为使得开设赌场牟利的犯罪行为变得容易时,就应当以该罪的从犯论处。”

案例②:从事付还存款业务的人明知他人的付还目的中存在刑事不法要素,但由于其在程序上具备形式要件,而办理其付还请求;④从事存款付还工作的被告人明知农协的会长收取自己管理的付还存款后,企图将其占为己有,仍然办理其请求。被告人承担农协的出纳事务,收到存款权利人具备形式要件的付还请求时,由于对这一付还意图以及付还的用途没有深入调查的义务与权利,所以也不能拒绝这一请求。据此,在原判决中,尽管明知正犯具有侵占的意图,但仅仅办理了存款的付还业务,是否成立帮助犯仍然存在争议的余地。因而认定构成业务上侵占罪帮助犯的判例,高松高判昭和45年1月13日判时596号98页。法院认为,“作为付还存款业务的从业人员,即使付还请求具有程序上的形式要件,只要知道其付还目的存在刑事上的不法要素,则不能办理其付还请求在条理上也是理所当然的。”因此,这一拒绝义务属于法定义务,从而判决道:“违背上述义务而办理其付还请求,使得付还请求人的犯罪行为变得容易时,成立这一犯罪行为的帮助犯。”

案例③:关于为所谓的酒店旅馆制作宣传册的印刷业务从业人员构成卖淫斡旋罪帮助犯的判例,⑤卖淫防止法第6条第1项规定:为卖淫斡旋者,处2年以下惩役或者5万日元以下罚金。东京高判平成2年12月10日判タ752号246页。⑥针对辩护人的辩护意旨,法院以各被告人具有故意为由,指出该印刷行为并非正当业务行为。⑦东京高等法院认为,本案已经满足了帮助犯的全部要件,关于辩护人所指出印刷行为通常属于正当业务行为、且并没有取得与卖淫斡旋罪相关的特别利益等理由,无法得出不予追究被告人责任的结论。

案例④:对于根据地方税法规定的不缴纳汽油交易税罪,从实施该罪的特别征收义务人处购买汽油的买主,即使可以推定其明知卖家不缴纳汽油交易税的意图,也不认为构成共同正犯的判例,⑧熊本地方法院认为,由于没有实现为自己犯罪的正犯性,因而欠缺共同实行的意思与共同实行的事实。熊本地判平成6年3月15日判タ863号281页。该判例除了认为被告人不构成该罪的共同正犯之外,还对被告人的行为是否成立对正犯的帮助犯也一并进行了分析。被告人 “并非是以帮助正犯的犯罪行为的意思开始从事交易,而是同往常一样,为了谋求自己的交易利益,从正犯那里继续购买汽油。”因而,也否定了成立帮助犯的可能性。

对于汽油事件中的此类判决,除了依据促进意思理论予以解释的观点之外,⑨参见前引注④,滨田新文,第243页。促进意思理论是指 “为肯定中立行为成立帮助犯,参与者必须具有促进意思这一特殊的主观成立要件……参与者即使认识到了犯罪行为,但是没有促进犯罪的意思时,同样要否定帮助行为的成立 (同文第239 页)。”还有观点认为该判决存在着成立中立帮助行为的实质理由,从而否定帮助犯的成立。⑩丰田兼彦:《共犯の処罰根拠と客観帰属》(2009年),第178页。该文将其作为中立帮助行为相关的其中一个判例予以介绍,并指出 “本案中被告人没有超出单纯购买者的地位,并配合不缴纳汽油交易税的正犯行为,实施某种特别的行为。”丰田教授认为,“中立帮助行为”的问题是在间接惹起构成要件结果 (创设并实现结果发生的危险)的行为之中,如何区分不可罚的中立行为与可罚的犯罪行为。其核心问题是如何确定间接的结果惹起行为自身的社会意义,并对其予以说明。而“行为的社会意义”能够通过客观归属予以确定 (同书第174页,之后,丰田教授认为可以通过 “就像从正犯计划到正犯行为一样具体的实现,特别地形成自己的行为”或者 “从正犯计划到正犯行为及其特别的实现”等关键词语,确定行为的社会意义。同书第175页以下)。

案例⑤:向单间洗浴场的经营者提供融资资金的信用合作社分社长构成卖淫防止法第13条第1款的提供资金罪 (并非刑法总则中的帮助犯)的判例,大阪高判平成7年7月7日判时1563号,147页。①正如本文所述,本案是关于卖淫防止法中的提供资金罪 (同法第13条第1款规定,明知第11条第1款规定业务所需要的资金、土地及处所并提供者,处5年以下惩役或者20万日元以下罚金)的判决。根据认定被告人成立该罪的原判决,由于本案所审理的是相较于一般帮助犯处罚更重的独立罪名,即违反卖淫防止法第13条第1款的行为。故在认定被告人的犯罪故意时,仅仅存在诸如“福原地区的单间洗浴场均为卖淫场所是人尽皆知的”此类一般的、抽象的认识是不够的,由于融资方……所经营的单间洗浴场……专门从事提供卖淫场所的业务,所以也要求对于融资资金的用途存在具体的认识。”进而维持了原判决。

案例⑥:被告人身为生产、销售汽车用品业务的主管人员,配送销售或者经人代销可以使他人难以拍摄汽车登记号码的金属罩盖 (又称为 “巫师”),由于使得购买罩盖的正犯实施超速的犯罪行为变得容易,从而判决构成帮助行为的判例,大阪地判平成12年6月30日高刑集53卷2号,103页。②此外,在该判决中,虽然是由于存在着其他相关原因而被控诉,但也存在着部分贩卖 “巫师”而未被起诉的情况。大体上,作为应当构成犯罪的事实是,“正犯以超出最高时速的速度驾驶普通乘用车……在此之前,被告人……向正犯销售了一个金属罩盖 (又称为 “巫师”),此人将其装在车辆前部的汽车登记号码标志外侧,从而使自动监控超速装置在拍摄违反夜间行驶速度的证据时,难以拍到汽车的登记号码。据此,成立使得此人的上述犯罪行为变得容易的帮助行为。”对于这一认定结果,法院并未做特别的说明。

无论是上述哪一个案件中,法院都保持了一种十分沉默的态度,既没有谈及帮助犯的一般成立要件,也没有对 “中立行为”这一概念以及其所采取的中立行为理论进行根本性的解释。③如果一定要说的话,在案例③色情传单事件中,除了对正犯行为存在认识之外,还指出了其行为不属于正当业务行为。而在案例④汽油交易税事件中,只是提及了被告人没有以帮助犯罪的意思开始交易行为。

此外,关于Winny事件的各级法院也没有谈及这些判例。亦即,第一审与控诉审均没有论述关于先例的内容;此外,最高法院所引用的先例也仅仅是前文所述的最判昭和24年10月1日的判例。

三、向不特定的多数人统一提供④

④参见前引注⑦, 岛田聪一郎文, 第150 页, 其中表述为“向不特定多数人提供概括帮助的类型。” 丰田兼彦: 《不特定者に対する幇助犯の成否》, 载《立命馆法学》327=328 号(2009 年), 第569 页, 该文表述为“针对不特定多数人的帮助犯”。

对于Winny事件,有观点指出不能仅从 “中立帮助行为”这一问题上把握案件事实,换言之,本案中,被告人通过互联网上向不特定多数人公开兼具合法用途与侵害著作权用途的Winny,存在着向不特定多数人统一提供这一提供方式的特征,所以有观点认为其包括了 “中立帮助行为”以外的问题。⑤《匿名解説·判例タイムズ》136号 (2012年),第105页。此外,最高法院调查官亲自所写的判例解说指出,“尽管该决定并未涉及到 ‘向不特定人、不特定多数人提供帮助’这一论点,但是从其决定的内容来看,其判断是以成立不特定人或者不特定多数人提供帮助为前提的。”这暗示了本案并未采纳 “中立帮助行为”的裁判思路 (矢野直邦:《判解》,载 《Law Technology》5号 (2012年), 第74页)。

诚然,本案最高法院多数意见认为,“正如第一审、第二审所说的价值中立软件一样,Winny是既能够用于合法用途,也能够用于违法用途的软件,利用其实施著作权侵害行为还是将其用于其他途径,归根结底只能委任于对个别使用者的判断。”此外,反对意见认为,“虽然基于合法的目的利用,提供Winny的行为自身不具有侵害某一法益的危险性,但是滥用其实用性实施侵害行为的时候,提供行为就具有现实的法益侵害的危险性与违法性 (在此等意义上,可以将其称为价值中立行为)。”

详言之,尽管最高法院在前面提出了 “中立帮助行为”的概念,并且未就帮助犯的一般成立要件展开不同的讨论,但仍然可以看出其保持了谨慎的态度。

此外,正如前面所提及的,虽然无论是多数意见还是反对意见都出现了 “价值中立性”这一表述,但是并不存在采取前述的判断路径的根据。因此,应当谨慎看待将本案归纳为关于中立帮助行为的判例或者认为本案所采取的是以软件提供行为中立性为基础的判断路径的观点。

另一方面,如果可以将本案的特征归结为向不特定多数人统一提供,也能够更加清楚地理解本案中最高法院所采取的 “迄今为止极为罕见的解释论”。亦即,多数意见认为,“由于提供给不特定的多数人的软件,其最终用途依赖于对个别使用者的判断,则对于提供软件的行为,为了成立帮助犯,应当以具有超出一般可能性的具体的侵害利用情况为必要,并且要求提供者对此存在认识和容认。”同时,反对意见认为,“提供Winny行为的特征在于……其根据使用的方法……而具有法益侵害的可能性……,将这一软件提供给不特定多数人,提供的范围、对象完全没有限制。”因而,当认定正犯利用其实施侵害行为的具体高度盖然性时,则能够肯定其作为帮助行为的可罚性。⑥关于这一点,反对意见与多数意见在大体上存在着共通的认识和理解。同样,该提供行为不仅仅是中立的 (或者说除了是中立的之外),由于是向不特定多数人提供 (或者说正因为是向不特定多数人提供),才能够推导出限定帮助行为成立的结论。

此外,将这种理解与前述关于中立帮助行为的判例进行比较,也可以总结出本案具有向不特定多数人统一提供的特征。关于这一结论,在前述的判例之中,有论者就案例③ (色情传单事件)、案例⑥ (巫师事件)是否属于一对一的交易行为问题,⑦滨田新:《関与者によって提供提供される物の利用状況と幇助犯の成否》,载 《法学政治論究》96号 (2013年),第220页。展开如下论证。⑧参见前引注⑦,滨田新文,第220页以下。

虽然 “在色情传单事件中,被告人是印刷业务的从业人员,与很多顾客之间保持着交易关系,”但是,“被告人……在已经拒绝正犯的委托之后,又得到其为了不留下证据,不将交易内容记录在账簿上等条件的承诺,并答应为其印刷传单并装订成册。”由于 “已经超出通常的业务范围,并实施了个别的参与行为,”所以 “属于一对一的交易行为问题。”

“在巫师事件中,虽然向两名正犯中的其中一人配送商品,并经另外一人销售,但是除此之外无法认定其存在个别的参与行为。被告人对于正犯与其他大多数顾客一样同等对待。”如果着眼于这一事实,“巫师事件就属于一对多的交易行为问题。”此外,由于 “巫师”是通过邮购的方式销售的,所以能够将销售 “巫师”的行为评价为一对多的交易行为。

关于从一对特定多数交易行为的角度看待巫师事件仍然存在着不同的观点,⑨对于案例⑥的巫师事件,有观点将其评价为“一对一的交易行为问题”。参见前引注③,丰田兼彦文,第22页。这种评价的差异源于观察方法的不同,即是否属于 “一对一的交易行为”,究竟是着眼于帮助行为人与特定化的正犯之间所实施的个别的交易行为这一事实层面;还是如同本文所引用的观点一样,在考虑该行为与行为人所实施的其他交易行为之间是否存在着质的差异,如果能够认定存在质的差异,即使在外观上表现为反复实施同种交易行为,也要将其视为仅限单次的一对一的交易行为。此外,前引注③,丰田兼彦文,第22页。学者认为包括巫师事件在内的各判例,采取了下列判断路径,即 “在对作为交易对象的客体是否具有中立性存疑”的情况下,需要 “否定交易行为的中立性”(也就是说,只要满足了帮助犯的一般成立要件,帮助犯即告成立)。如果能够肯定客体的中立性时 (论者对于汽油事件就作出了类似评价),则要考虑 “该帮助行为对于正犯而言是否存在促进犯罪的意义”。对于这一案件,还存在着认为属于一对一交易行为问题的观点。但是,不管怎么样,在本案中被告人向不特定多数人统一提供Winny的行为 (即在主页上公开软件)很明显属于以往较少从正面角度⑩参见前引注④,丰田兼彦文,第570页。虽然 “并不存在从正面讨论针对不特定者是否成立帮助犯问题的最高法院判例”,但是在间接帮助的案件中,中间的帮助者是被特定化的,而在实施间接帮助时,正犯则未被特定化 (被告人借给A淫秽录像时,A将淫秽录像转借给B后,B将其公开上映,则存在被告人是否成立公然陈列淫秽图像罪的帮助犯的问题)。相关案例,参见最决昭和44年7月17日刑集23卷8号1061页。探讨的问题类型。①此外,对于教唆行为,通常理解为要求被教唆者为特定的。由于教唆是使特定的 “人”产生实施特定犯罪的决意,作为被教唆者的 “人”也必须仅限于特定化的人……对于不特定人实施教唆时,则要将其归入到到煽动的范畴。(参见前引注⑦,大塚仁等编,安广文夫书,第472页)。前引注④,丰田兼彦文,第538页。其中也肯定了针对不特定者成立帮助犯,而对于教唆行为,则要求被教唆者须是特定的 (由于教唆是指无犯罪决意者产生具体的犯罪决意,所以通常教唆以对特定的人发挥作用的必要条件)。

总结

(一)该裁决的意义——最高法院与 “中立行为”论

正如前文所言,尽管最高法院在先前提出了 “中立帮助行为”的概念,但并非是就帮助犯的一般成立要件展开不同的讨论。

近期,有学者指出 “中立行为”的概念存在着多种含义,或者说,“价值中立”的意义内容是极其模糊的,②参见前引注④,滨田新文,第251页。其中指出,“在中立行为的案例中,争议行为的性质往往大相径庭。”等于说是以某种形式限制其要件,或是以应当排除出处罚对象的先行价值判断为基础,将其作为后续的的理由使用,在这一点上,仍然没有摆脱循环论证的困境。③石井徹哉:《いわゆる 『デュアル·ユース·シール』の刑事的規制について (下)》,载 《千葉大法学論業》27卷2号 (2012年),第231页。因而,最高法院没有依据 “中立行为”的概念解决问题的态度,应当予以支持。

就此看来,对于Winny事件的最高法院裁决,与其说是作为关于中立行为的判例把握,倒不如说应当将其理解为以往极少讨论的对不特定多数人提供帮助的关系判断的判例。

(二)关于最高法院的判断路径

如同先前所言,最高法院认为,客观上存在着具体的侵害使用情况,亦即,能够认定 (本案中)不属于例外情况的使用者利用该软件侵害著作权的高度盖然性;主观上要求对这一事实存在认识、容认,在具体的情况下,从客观上来看,本案中被告人是在不属于例外情况的使用者利用其侵害著作权的盖然性较高的情况下公开、提供了Winny,但是难以认定被告人对于这一情况存在认识、容认。

概言之,在前文所提到的要件中,虽然满足了客观层面的要件,但是却并不符合主观方面的要件。最高法院认为在本案中,要求 “不属于例外情况的使用者利用软件实施著作权侵害行为的盖然性较高”;如果存在这样的盖然性,则 “达到可以与特定的正犯 ‘正在’实施违法行为等同视之的程度,就可以评价为对结果的发生存在着危险。”④参见前引注⑦,岛田聪一郎文,第150页。对于这一理解,笔者表示赞同。

如果仅将帮助犯的成立要件与正犯的成立要件在构造上同等考虑,则必须要求参与行为是类型化的帮助行为。⑤关于反对意见,参见前引注③,石井徹哉文,第222页 (“使他人的犯罪变得容易”的标准是用于解释从犯的判断标准,所以,关于其体系位置,即 “是否使得他人的犯罪变得容易”应当作为因果归属问题看待)。换言之,虽然帮助行为的实行行为性 (这样的表述可能会导致混淆)可能是帮助行为的类型性和定型性,但是在帮助犯中要求其行为作为因果性的起点时,即从一开始就 “认定不属于例外情况的使用者利用软件实施侵害著作权行为的盖然性较高”的时候,向不特定多数人提供道具 (即本案中的Winny)的行为也因此具备了类型化的违法性。

对于最高法院所采取的判断方法,还存在着下述不同的观点。

详言之,有观点认为,“如果被告人不存在故意……至少还应当强调被告人认为本案中的软件具有相当的有益性,本案与存在着多数人侵害法益的高度盖然性没有关系,由于有益性达到某种程度,至少在行为当时,应当解释为客观上不符合帮助行为。”⑥参见前引注⑩,林幹人文,第153页以下。

进一步从客观角度来看,又对这一观点论述如下。“至少在行为当时,存在着客观的有益性,”“在正当防卫理论中,客观上根据危险性与有益性 (在遭受急迫的不法侵害时,保全某一法益的可能性)之间的衡量,从而认定防卫行为的相当性……则应当肯定防卫行为具有相当性。”“如果对此做同样的理解,在本案中……否定客观的违法性也未尝不可。”⑦参见前引注⑩,林幹人文,第153页。

尽管如此,这样的理解仍然存在着诸多问题。正如该观点所认为的,如果以行为当时的有益性为由否定帮助行为的符合性,那么提供能够用于合法行为以及违法行为,并且具有较高实益性的工具时,通常 “在客观上都不属于帮助行为”。若是如此,由于菜刀也被广泛用于合法的烹饪中,毫无疑问其也是不可或缺的。因此,生产、销售菜刀的行为也具有相当的实益性,在特定情况下,即使向某一正犯提供菜刀,也因其具备有益性从而在客观上排除帮助行为的符合性。但是,这一结论难以令人接受。

此外,关于本案中否定故意的结论,属于事实认定的问题,故在此不再深入探讨。但是,也有反对意见认为,“在本案中,被告人对利用侵害的高度盖然性存在认识与容认”。所以,对于多数意见否定故意的做法,仍然存在着不同的观点。⑧参见前引注①,小岛阳介文,第32页。“由于附注了督促使用者不要用于实施侵害行为的留言,因此很难说被告人具有在网络上传播违法的复制品从而破坏现行著作权制度的目的,但是其没有正确地转告当时的客观使用情况,所以不能否定被告人对 “不属于例外情况的使用者用于实施侵害行为的盖然性”的认识。在对帮助的客观要素 (包括上述的盖然性)存在认识的故意之外,该决定并没有要求其他主观要素……因而反对意见在论理上是较为合理的。”此外,前引注⑦,岛田聪一郎文,第151页。该文指出,“该决定并没有断定不能认定被告人存在故意,而是可以理解为虽然存在着一定程度上可以证明被告人具有故意的证据,但是无法达到排除合理怀疑的程度。”

(三)该裁决的适用范围

最后,简单地探讨一下该裁决的适用范围。由于该裁决对于帮助的客观方面表现出双层次的标准,所以本文也将分为两个层次总结其适用范围。

正如近期学说上存在着多种主张,如果应当通过解释帮助的一般成立要件解决所谓中立帮助行为的问题,则该决定所要求的 “具体的侵害利用情况”及其适用范围应当涉及到帮助的一般内容。⑨参见前引注⑦,岛田聪一郎文,第47页。由于大谷的反对意见认为,“在讨论本案中Winny的有益性、帮助犯的成立、利用其实施侵害的高度盖然性等方面时已经予以考虑”,故推测该决定所展现的标准,即 “具体的侵害利用情况及对此存在的认识、容认”应当理解为其仅仅适用的前提是案件中所提供的工具存在有益性。但是,即使是主要是用于实施违法行为或者仅仅是用于实施违法行为的工具,在是否利用这一工具上,与 “委任于正犯”这一点上是一样的,所以理论上不应当具有这样的限制。其次,本文希望对该决定所采取的下位标准,即 “不属于例外情况的使用者利用软件实施著作权侵害行为的盖然性较高”,及该标准的适用范围予以探讨。

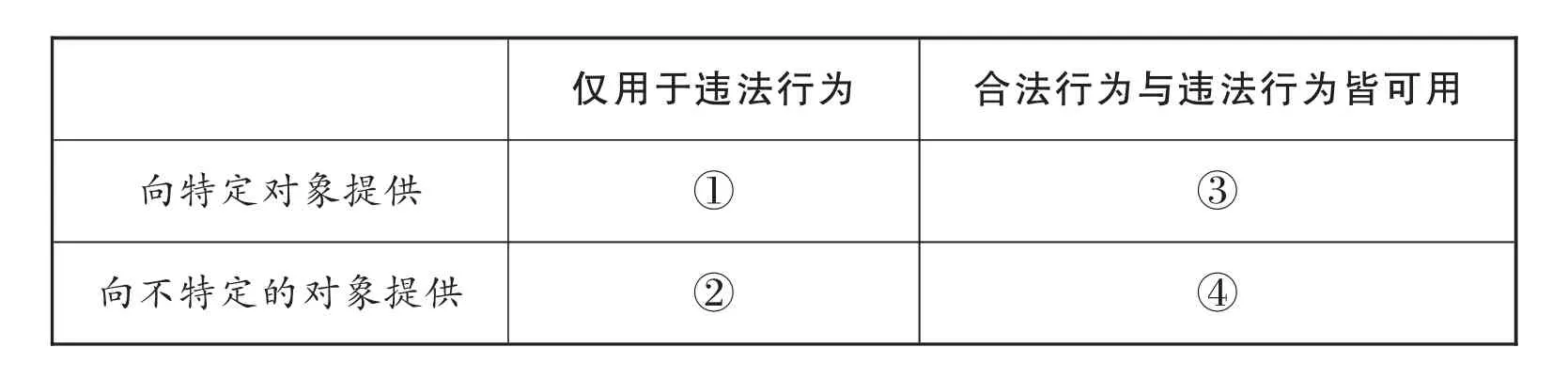

本案中,除了从 “中立帮助行为”这一切入点展开讨论之外,还可以从 “针对不特定对象的帮助”这一突破口论证案件事实,从而对帮助的要件进行严格解释,考虑其属于其中哪一种情况。亦即,关于 (a)是否是既可以用于合法用途,也可以用于违法用途,即是否为 “中立的”;(b)是否向不特定人提供,存在着四种可能的组合情况。在本案中,向不特定多数人提供具备合法用途和违法用途的工具的模式属于第④种情形 (参见下述表格)。

仅用于违法行为 合法行为与违法行为皆可用向特定对象提供 ① ③向不特定的对象提供 ② ④

①向特定对象提供仅能用于违法行为的工具;

②向不特定对象提供仅能用于违法行为的工具;

③向特定对象提供合法行为与违法行为皆可用的工具;

④向不特定对象提供合法行为与违法行为皆可用的工具。

可以将该裁决中的 “认定不属于例外情况的使用者利用该软件实施著作权侵害行为的盖然性较高”(与认识、容认 “正在发生”具体的著作权侵害情况,并公开、提供的情况不同)这一要求理解为考虑到对不特定对象提供帮助是本案的特征,同时也是判断是否存在 “具体的侵害使用情况”的下位标准。

因此,在本案中最重要的并非是否存在 “中立的行为”,而是是否存在对不特定对象的帮助。如果按照笔者的观点进行理解的话,本案中所呈现的下位标准 (不属于例外情况的使用者……)的适用范围就与中立帮助行为无关,而是可以普遍适用于向不特定对象提供工具的其他案件事实。

但是,像是本案这样,需要被迫对相关的界限作出区分判断的情况,似乎并不多见。同样地,即使是向不特定对象提供工具,在提供仅适用于违法用途的工具时 (第②种情形),则一旦该工具被使用也显然是用于实施违法行为。据此,对于此类提供工具的行为,在事实上不需要像本案一样予以谨慎考虑。

(四)待解决的问题

1.基于物理因果性的片面帮助

由于最高法院仅仅否定了被告人存在故意,所以对于像本案这样向不特定多数人提供软件的行为,并非一律否定帮助的成立。

对此,立足于否定片面帮助犯的立场,存在着如下批判。⑩参见前引注③,石井徹哉文,第220页以下。

正犯在实现自己犯罪时,使用了自己手边的其中一个工具,从而使该工具与实行行为之间发生了联系。因而,对于一开始提供工具的行为进行物理上的归属时,需要委任于对正犯的判断。如果行为人主观上不存在意思上的联络而提供工具,该工具偶然被正犯选中,并利用其实施犯罪行为,进而肯定帮助的因果性,这种结论难以令人赞同。从心理的因果性来理解共犯的因果性是较为妥当的。

这一观点是基于混合惹起说的立场对共犯的因果性予以限制的理解,值得重视。关于这一点,也期待能够在日后对其予以进一步探讨。

2.关于阻却违法的可能性

由于本决定的多数意见否定了被告人故意的成立,所以并没有涉及到关于阻却违法性的内容。但是,根据大谷刚彦裁判官的反对意见,在考虑认定被告人作为帮助犯的构成要件符合性及其故意之外,还应对是否阻却实质的违法性进行探讨。

详言之,反对意见认为,“被告人开发和提供Winny的主要目的是……为了追求技术的实际效益,”由于 “不能认为征集不特定多数人对于这一软件提供的意见,同时推进开发的方法欠缺特别的相当性”,“综合考虑行为的目的、手段的相当性、法益侵害之间的比较、或许还有政策上的考量等因素,在社会一般观念上可以被容许或者从整体法秩序的角度可以被容许时,存在着阻却违法性等关于实质违法性问题的讨论空间。”然而,“本案中,对于Winny所具有的法益侵害性与有益性的‘法益比较’这种相对比较实际上是不相适应的。”“本案中Winny的有益性,在关于帮助犯的成立,要求具有利用其实施侵害的高度盖然性等方面时已经予以考虑,再次考虑这一点讨论实质的违法性是不妥当的。”进而否定了阻却实质违法的可能性。

不过,在构成要件阶段考虑软件提供行为的有益性,就会将所谓的绝对轻微的可罚性判断和相对轻微的可罚性判断相混淆,①在可罚违法性的判断上,在判例中关于绝对轻微性的范畴,自一厘事件 (大判明治43年10月11日刑录16辑162页。该案中,被告人由于吸食了价格一厘钱的烟草而没有上缴给政府从而违反了旧烟草专卖法。法院认为,零细的犯法行为,只要不是在犯人具有危险性这种特殊情况下坚决实行的,就不能认为在共同生活的观念中存在应该要求通过刑罚制裁进行法律保护的法益,就没有必要以刑法处之,也没有必要施加刑罚制裁)以来,都是消解于构成要件的解释之中 (例如,十三张卫生纸,一张赛马券 [在此处作者实际上委婉地引用了一个判例试图说明将可罚违法性的判断融入到构成要件的解释之中。参见東京高判昭和45年4月6日判タ255号,第235页,该判例中,被告人盗窃了13张卫生纸与1张赛马券,法院认为价值过于微小,不值得作为盗窃罪的客体予以保护——译者注])。与此相对,关于相对轻微性的范畴则属于实质的违法阻却 (或者说刑法第35条规定的正当行为)的问题。参见前田雅英:《可罰違法性理論の研究》(1982年),第452页以下,第508页以下,同时可参见前田雅英:《刑法総論講義 (第五版)》(2011年),第101页,第328页。导致以往判例中出现可罚性判断路径不适当的问题。并且,由于以往就已经预想到难以比较的价值之间存在的法益衡量,②例如,最判昭和24年8月18日刑集3卷9号1465页 (被告人打伤了大罢工的指挥者的案件),在有限的情况下,允许为了国家、国民、公共的法益实施正当防卫时,则能够肯定对阻止罢工的利益 (本案中辩护人主张所防卫的是国民的生活权利)与罢工指挥者的利益 (身体)进行比较。故以 “本案中Winny所具有的法益侵害性与有益性”比较衡量较为困难为由,从而直接认为其丧失了阻却违法性的余地,很难说是没有疑问的。

目前关于这一点仍然有讨论的必要,③参见前引注⑩,林幹人文,第54页。正当化的原理遵循优越利益的原则,对犯罪的 “结果”与有益的 “结果”之间进行比较衡量。对于行为,如果在对法益侵害的 “盖然性”(危险性)与有益性进行比较衡量之后,否定其可罚性,则已经欠缺帮助犯的构成要件符合性 (此外,还可参见林幹人:《判例刑法》(2011年),第167页)。本文对于类似的疑问暂且先抛砖引玉,以待后续进一步探讨。