科学立法的效率价值及其实现

——法经济学的视角

2021-02-03王雄文

王雄文

内容提要:由于立法者能够控制的资源存在稀缺性,决定了立法者不得不对资源进行不同可能的选择与配置,因而,立法这一行为本身一定同时是经济行为,科学立法实际上就是对稀缺的资源进行有效和高效的法律配置。无论是作为法的基本价值之一的效率,还是其他基本价值如人权、自由、正义与秩序的实现,一样要遵循效率价值,因此,效率应该成为科学立法的核心价值与必要尺度:无论是立法本身的效率,还是法促进的社会发展效率。有效高效的立法产品——即法律制度及其体系——一定要建立在立法者意图实现的纳什均衡之上,否则,立法目标便难以实现。

当前学界关于科学立法的研究,既对过往经验进行总结,也为科学立法奠定了良好的理论基础与共识,这些研究对我国的科学立法水平的提升具有十分重要的意义。但是,这些研究大多限于科学立法的政治、哲学与抽象性和一般性要求层面,对科学立法进行跨学科研究的相关成果极少,尤其是对立法行为作为经济行为这一层面缺乏深入探讨。本文拟从法经济学的角度,探讨科学立法的效率价值,并努力寻求具象、微观与细化层面的工具与技术性突破。

一、科学立法是一种经济行为

“立法行为必然是经济行为”这一判断是探讨科学立法的必要认知前提。从基本法理与逻辑来看,立法行为无疑是属于法律行为的一种。因为 “立法是由特定的主体,依据一定职权和程序,运用一定技术,制定、认可与变动法这种特定社会规范的活动。”①张文显:《法理学》(第四版),高等教育出版社、北京大学出版社2011年版,第189页。而所谓法律行为,就是主体实施的、能够发生法律效力、产生一定法律效果的行为,它包括宪法行为、行政法律行为、民事法律行为与诉讼法律行为等。仅仅确认立法行为是法律行为只是 “立法行为必然是经济行为”这一判断的基础,还不能推论出这一判断本身。我们知道,法律行为是主体所实施的 “受人意志支配与控制,反映了主体对一定社会价值的认同、一定的利益和行为结果的追求以及一定的活动方式的选择”的行为。且 “纯粹无意识 (无意志)的行为,不能看作是法律行为。”②参见前引①,张文显书,第102-104页。推而论之,法律行为是具有意志性的选择行为。

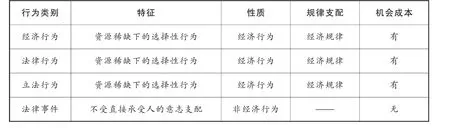

既然法律行为是具有意志性的选择行为,那么根据经济学的基本原理,法律行为就一般性地受经济学普遍规律的支配。诺贝尔经济学奖得主保罗·克鲁格曼认为,由于资源是稀缺的,所以 “每一个经济学话题从最基本的意义上来看都与个人选择有关,……如果没有选择也就没有了经济学。”③[美]保罗·克鲁格曼、罗宾·韦尔斯:《微观经济学》,黄卫平等译,中国人民大学出版社2012年版,第10页。美国经济学家罗宾·巴德也认为,基于稀缺性做出理性选择是经济学中最重要的思想。④[美]罗宾·巴德、迈克尔·帕金:《微观经济学原理》,张伟等译,中国人民大学出版社2010年版,第12页。进而论之,经济学的基本原理是围绕着下述论断展开的:即由于人们生存所在的世界的资源是稀缺的,人们作出行为的时候不得不进行选择,以用有限的资源最有效地满足自己的需要;进而推知,有选择的行为必然是经济行为,经济行为是建立在选择之上的。既然资源有限,在人们处于理性状态下,以最小的资源耗费来最大可能满足自己的需要才是理性选择。而法律行为也是选择性的行为,它必然也是经济行为。为了简述二者之间关系,以图1表述之。

图1 :

这里可以对图1进行简要陈述:由于同在资源稀缺的约束之下,且受意志性选择支配,因此法律行为必然是经济行为,也必然受经济规律支配;而立法行为是法律行为,因而,立法行为也必然是经济行为,且受经济规律支配。

为了进一步阐述上述判断,这里有必要阐述法律行为与法律事件背后不同的经济学意义。法律事件是法律规范规定的,不以当事人的意志为转移而引起法律关系形成、变更或消灭的客观事实。由于法律事件对于直接承受人而言不存在选择的可能性——它不因当事人的意志而转移,也即是直接承受人根本就没有选择的机会,因而,法律事件不存在经济学中的另一个重要概念,即机会成本。进而言之,法律事件本身无法用经济学的一般规律去衡量。

机会成本是探讨科学立法的一个基础且重要的概念。“机会成本概念对理解个人选择非常关键,……因为你所做出的每一个选择都有其他的备选方案。”而机会成本就是人们选择了某一方案而不得不放弃的备选方案的损失。⑤参见前引③,保罗·克鲁格曼、罗宾·韦尔斯书,第11-12页。由于立法行为是经济选择行为,就主体意欲规范的社会关系与社会事项而言,主体可以选择制定法律,也可以不制定法律,而选择交由其他的替代性的方式来规范,如市场调节、自治规范;在主体制定法律的情形下,主体可以选择制定这样的法律,也可以制定那样的法律。因而,主体的立法行为是存在机会成本的行为,而既然立法行为存在机会成本,那么科学的立法行为必然要确保立法主体立法选择的机会成本最小化——也即是立法主体要确保立法选择是最优选择。

既然立法行为是经济行为,“而法律制度像市场一样使人们面临其行为的成本”,⑥[美]理查德·A·波斯纳:《法律的经济分析》(上),蒋兆康译,中国大百科全书出版社1997年版,第519页。且立法行为存在着机会成本,那么,在社会资源——包括立法本身的资源,以及立法调整、规范与配置的社会资源有限的情形下,立法主体在制定法律与否、制定此法还是彼法的问题上都存在着需要将有限的资源效率最大化以获得最大立法价值的选择。

二、效率价值是科学立法的目的与工具

正如上文所述,既然立法行为是经济行为,且必然受经济学的一般逻辑所支配。那么,科学立法必然存在效率最大化的目标追求。之所以如此,是因为效率追求目标可以量化。可以量化测算是科学的一个重要特征。法学与经济学相比,之所以后者被誉为社会科学皇冠上的明珠,一个关键原因在于经济学引入了数学,能够建立数学模型并进行数学运算。法学与数学之间体系性、广泛性与细微性的关系尚未成为现实。然而,正如上文所述,如果法律行为是经济行为,为什么法学就不能体系性地引入数学呢?法律行为是经济行为,经济学的基本原理一样适用于法学研究,因而法学的数学引入并非存在不可逾越的鸿沟。当然,限于本文的中心论题与篇幅,这里不做进一步展开。但要强调的是,效率作为量化测算的价值目标是科学立法的重要目的与工具。

既然立法行为是经济行为,那立法的效率追求必然可以作为基本逻辑贯穿到科学立法的全部过程。效率目标作为科学立法的最基本价值追求,它体现在以下几个方面:

(一)科学立法本身需要追求效率

一国各种社会关系是否需要立法调整,这本身就面临着选择。这种选择的重要依据就是效率。因为社会关系的调整不仅仅依赖法律规范,也依赖其他的诸多社会规范如市场规范、自治规范、道德规范、宗教规范、传统与习俗规范等等。由于立法本身存在着巨大的成本,不同的社会关系又存在着优先立法调整的竞争关系,因而,立法机关不得不进行必要的选择:立法调整的收益应该大于立法成本,且立法收益与成本之正差也应该大于交由其他规范调整方式所带来的收益与成本之正差,否则以立法来调整便不是最优的调整方式。

(二)科学立法尤其要促进社会发展的效率

马克思主义基本原理认为,先进的社会制度最终赢于它能带来更高的劳动生产率。这一基本原理至今仍然具有科学性,一个不具有更高劳动生产率的社会制度很难说具有先进性,也难以具有发展的可持续性。现代社会是法治社会,社会制度都应该由立法予以确立与保障。因此,立法在制定具有更高劳动生产率和更高社会发展效率的制度方面承担着重要的功能。

(三)法的其他基本价值的实现需要效率

毫无疑问,现代法律制度不仅仅是以效率为唯一价值追求。人权、自由、正义、效率与秩序都是现代法律制度追求的基本价值。尽管如此,人权、自由、正义与秩序这些价值都需要以最小成本来实现其最大化的目标,亦即是这些价值的实现也需要追求效率。易言之,在法经济学的视野下,不仅在法运行的全过程中都存在效率优化的问题,而且法的所有基本价值的实现也存在效率优化的问题。法运行的效率价值与效率尺度不仅不影响其他价值的实现,反而有利于其他价值的实现,且必须要有效高效地实现。就权利的实现来说,“权利的背后,一定有资源的付出;运用资源时,不得不有成本的考虑。”⑦熊秉元:《正义的成本》,东方出版社2014年版,第115页。因而,“在考虑基本权利时,不要忘记潜在的成本。维持言论自由的权利比较便宜,而提供免于饥饿的权利比较昂贵。”⑧Arthur M.Okun,Equality and Efficiency:The big Tradeoff,Brookings Institution Press,2015,p.15.由此可见,以最小成本实现更多的权利,就必须考虑权利实现的效率。

不仅权利的实现如此,正义的实现一样存在成本的问题。“法学核心的 ‘正义’,不只可以得到经济分析的支持,而且可以完完全全享用经济分析一以贯之、所向披靡的火力。”⑨参见前引⑦,熊秉元书,第258页。由此简单分析可见,那种把强调科学立法的效率价值与尺度的追求和法的其他基本价值对立起来的判断是不正确的。无论从法运行的效率价值还是法的其他基本价值的实现,效率价值都是科学立法的重要价值追求与尺度。

三、科学立法效率目标实现的模型选择:纳什均衡及其构建

(一)有效的法律制度应该是纳什均衡

在科学立法的问题上,明确立法行为是经济行为,并将效率作为科学立法的重要价值追求与尺度仍然没有说明科学立法到底应该怎么做。前述论证构建了科学立法引入博弈论的理论基础。“博弈论只是进行人类行为研究的一种分析工具,如果把它视为一个学科的话,称之为互动行为学更为妥帖。”⑩张维迎:《博弈与社会讲义》,北京大学出版社2014年版,第12页。在当代社会学的发展上,“如果对博弈论不了解的话,那么,我们在经济学、法学、社会学、政治学等学科上都很难进行前沿性的研究。博弈论能够为所有的互动情形提供一个统一的分析框架,是一个 ‘统一场理论’。”①参见前引⑩,张维迎书,第13页。博弈论之所以能够用于科学立法的研究上,至少有如下几个方面的原因:第一,博弈论的理论基础与前提不仅不违反微观经济学的一般原理,而且还建立在微观经济学的一般原理之上,且服从微观经济学的一般分析方法;第二,科学立法本身也是一个博弈过程及结果的选择;第三,法作为科学立法的产品本身要调整的人的行为与社会关系是服从博弈论的方法与理论分析的。

进一步来讲,科学立法所创立的法律制度应该是在有效的法权威之下构成所调整的社会关系主体之间互动行为的纳什均衡,否则立法便难以实现其实然效力。也就是说,法的效力虽然由立法主体确定,但法的实效却是由纳什均衡来确定与实现。

所谓纳什均衡,是 “一种策略组合,使得每个参与人的策略是对其他参与人策略的最优反应。”②[美]朱·弗登伯格、[法]让·梯若尔:《博弈论》,黄涛等译,中国人民大学出版社2010年版,第10页。通俗地讲,“当人们不能通过做其他事情使自己的状况变得更好时,就实现了经济学家们所谓的均衡。”③参见前引③,保罗·克鲁格曼、罗宾·韦尔斯书,第18页。而科学立法要建构的社会关系主体之间互动的纳什均衡是指在立法所调整的社会关系主体之间,立法者所建立的制度正好是立法所调整的主体之间的稳定关系结局——即法律主体之间任何一方都没有额外的好处去违反法律制度;简言之,如果任何一方违反法律制度反而能获得额外的好处,那么这个法律制度就不构成纳什均衡,也难以为人所遵守,就会被破坏而达不到立法者期望的目标,法的效力便难以实现。因为 “任何制度,只有构成一个纳什均衡,才能得到人们的自觉遵守,一个制度即使听起来很好,但如果它不是一个纳什均衡,就不可能得到所有人的自觉遵守。”④参见前引⑩,张维迎书,第51页。

以2012年全国人大常委会修改 《中华人民共和国老年人权益保障法》为例,该法第十八条规定:“……与老年人分开居住的家庭成员,应当经常看望或者问候老年人。用人单位应当按照国家有关规定保障赡养人探亲休假的权利。”在这一条民间所谓 “常回家看看”入法的条文中,实际上存在两组博弈:第一组是家庭成员与法条的权威之间,第二组是用人单位与法条的权威之间。家庭成员面对老年人权益保障法第十八条,存在着两个选择,第一个选择是依照法律规定 “常回家看望或者问候老人”,第二个选择是拒绝按照法条的规定 “常回家看望或者问候老人”。由于该法并没有就该条的落实设定违法成本,那些本来就不准备 “经常看望或者问候老年人”的家庭成员存在违反该条规定的激励——违反该条就不用付出法律要求的 “经常看望或者问候老年人”的法律义务;易言之,违反法律可以使得自己的状况变好——不用承担自己不想承担的法律义务。因而,这一法条没有确定一个纳什均衡,其法的效力难以实现。类似的,用人单位也存在着类似的激励,即在给员工放探亲假与不给员工放探亲假之间,选择不给员工放探亲假得收益——违反法律使得自己的状况变好。这一立法确立的制度也非构成纳什均衡。因而,对老年人权益保障法第十八条来讲,那些不准备 “常回家看望或者问候老人”的家庭成员和不准备 “保障赡养人探亲休假”的用人单位都存在违反法律的激励,因为二者都会因违反法律而使得自己的状况变好。因而,尽管这条规定具有法的效力,但由于这条法律规定的实际纳什均衡是:那些本来就不准备 “经常看望或者问候老年人”家庭成员选择违反法律,而本来就不准备放探亲假的单位也会拒绝放探亲假,而这种结果也就是该法的实效——立法者目标之外的纳什均衡。

虽然法律制度应该尽可能构造为纳什均衡,但一个博弈可能有多个纳什均衡,不同的纳什均衡之间主体的收益是不同的,有的纳什均衡收益高,有的纳什均衡收益低。因此,科学的立法应该构建高收益的纳什均衡的出现,进而提高法律所能促进的效率。

(二)法律体系应该是纳什均衡体系

从上述分析可见,一个具体而细微的法律制度记载或者构建一个纳什均衡。既然如此,作为科学的立法者一定要有这样的立法理念,即一部规范性的法律文件实际上是有众多的纳什均衡构成的,而一国的法律体系也是有无数的纳什均衡构成的。根据立法所调整与构建的纳什均衡主体、层级与范围等不同,纳什均衡可以大概分为微观均衡、中观均衡与宏观均衡。当然,这里的分类只是相对而言的,尤其是中观均衡。⑤纳什均衡是均衡中最一般最基础性的均衡。所有的博弈论中的均衡都是纳什均衡,因为如果不构成纳什均衡,那么这个“均衡”就不可能构成均衡——不具有均衡所具有的稳定性。纳什均衡是均衡中最一般最基础性的均衡。

所谓微观均衡,一般是指某一具体制度的均衡。更为具体而言,微观均衡一般体现为法律规则,反之亦然。法律规则应该是纳什均衡的记载或者构造一个纳什均衡,规范性法律文件主要部分都是由微观纳什均衡组成的。中观均衡一般是规范性法律文件整体力图所构造的均衡。中观均衡一般都体现在规范性法律文件的法律原则之中,它为微观的制度纳什均衡提供基础与条件,并影响微观制度纳什均衡的构成与变迁。宏观均衡一般为宪法中的制度。如1982年 《宪法》第五条第三款,“一切法律、行政法规和地方性法规都不得同宪法相抵触。”这一规定试图构造一个宏观均衡,它落实在整个法律体系中,这个均衡能否实现要通过立法法构造的中观均衡和微观均衡以及立法审查制度去实现。

通过纳什均衡这一概念与角度来认识一国的法律体系,重要的目的在于让立法者看到制定法律时协调不同层级纳什均衡的重要性:如果微观与具体层面的法律制度不能形成有效的纳什均衡,那么它势必会影响中观层面的纳什均衡的形成,进而影响到宏观层面的纳什均衡的实现;反之亦然。如此形成制度纳什均衡的系统效果,法律便难以实现立法者意欲实现的目标。

就科学立法而言,微观均衡不能破坏中观均衡,当然也不能破坏宏观均衡,中观均衡也不能破坏宏观均衡;反过来,宏观均衡与中观均衡要为微观均衡提供具体的博弈前提与条件,进而促进符合立法者意图的均衡的实现。总之,一国法律体系应该是一个纳什均衡系统,相互关联、相互影响。

不同的法律制度之间相互影响,构成不同制度均衡的基础与条件。一个制度纳什均衡要实现立法者的目标,和这一制度相关的制度必须构成纳什均衡并为其提供稳定的基础与条件,使得立法者意图确立的纳什均衡能够实现。例如,我国 《宪法》第六十七条第四项规定全国人民代表大会常务委员会行使解释法律的职权。《立法法》为了落实这一制度,亦即是意图确定的这一纳什均衡,其在第四十五条规定:法律解释权属于全国人民代表大会常务委员会,并对立法解释的具体范围做出了规定;而为了落实宪法与立法法相关规定,《立法法》又在第一百零四条规定:最高人民法院、最高人民检察院作出的属于审判、检察工作中具体应用法律的解释,应当主要针对具体的法律条文,并符合立法的目的、原则和原意。该条又规定,最高人民法院、最高人民检察院以外的审判机关和检察机关,不得作出具体应用法律的解释。也就是说,关于法律解释权制度,它是立法者意图确定的纳什均衡,但这一均衡的实现是以其他的制度纳什均衡为条件的,如 《立法法》第一百零四条关于司法解释的制度纳什均衡。可是,由于我国的司法解释备案审查制度、人大立法备案审查制度并不够成纳什均衡,因而这一制度存在没有严格执行的问题。因此,我国司法实践中常常出现“司法解释超越了对属于审判、检察工作中具体应用法律进行解释的范围,对本应由立法机关制定法律或者作出法律解释的事项进行了解释”⑥武增:《中华人民共和国立法法解读》,中国法制出版社2015年版,第364页。的现象。实际上,《立法法》第一百零四条并没有构成纳什均衡,而 《立法法》第四十五条和 《宪法》六十七条第四项中立法者意图确立的纳什均衡又是受《立法法》一百零四条的影响,因而 《立法法》第四十五条和《宪法》第六十七条第四项意图确立的纳什均衡并没有成功建立。

换言之,由于我国的司法解释的监督机制并不完善,司法解释 “立法化”现象在2015年 《立法法》修改后仍然没有得到有效改变。当最高人民法院在制定 “立法化”的司法解释后,并没有有效的机制予以审查与监督。因而,最高人民法院就有继续制定 “立法化”的司法解释的激励,进而,《宪法》第六十七条第四项与 《立法法》第四十五条设定的制度就并非是纳什均衡,就会被破坏,并形成新的纳什均衡——这一纳什均衡并不符合立法者的本意。进一步来讲,相关三个制度的设立并不符合科学立法的要求。

(三)构建纳什均衡的基本要件

1.法律制度要确立为纳什均衡须穷尽相关变量

科学立法要确立的法律制度应该确保其所调整的主体的行为选择为纳什均衡,而要确保这一制度内含着主体行为选择的纳什均衡,就要穷尽影响主体行为选择的关键变量。我们常常在立法中忽视了重要的变量,这导致立法者意欲构建与实现的纳什均衡常常会发生变化。之所以如此,是因为纳什均衡本身非常敏感,如果关键变量发生变化,且导致违法的成本与收益发生了颠覆性的变化,纳什均衡就会改变,相应的法律制度也就被破坏。

例如,我国高速公路应急车道的非法占用问题屡禁不止,问题的关键就在于目前法律与行政法规设定的制度本质上并不能构成一个严格的守法的纳什均衡——守法并非是驾驶人的优势策略。我国道路交通安全法及其实施条例规定,非法占用应急车道处扣6分、罚款200元的行政处罚。这一处罚的依据源于2003年制定的 《道路交通安全法》与2004年制定的 《道路交通安全法实施条例》及相关的公安部规章的规定。然而,过了十多年了,这一处罚并没有发生改变。根据有关数据,2017年我国机动车辆拥有量是2003年的12.5倍,而人均GDP是2003年的近6倍。如果说,2003年制定的交通法律法规能够在当时形成有效的守法的纳什均衡的话,那么如今这种占用应急车道的违法成本早已不能构成有效的法律威慑,形成守法的纳什均衡。

除了违法成本的设置外,科学的立法一定不能忽视违法行为被查处的概率这一关键的变量。因为对不特定的潜在的违法者而言,一次非法占用应急车道的违法成本并不是扣6分并罚款200元,而是要将其乘以被查处的概率。如果被查处的概率非常低,那么对于潜在的不特定的违法者而言,非法占用应急车道的成本就非常低,以至于只要有机会就有人去非法占用应急车道。在高速上的很多路段,非法占用应急车道被查处的可能性为零,因此,违法的成本就为零。在这种情形下,对那些潜在的非法占用应急车道的驾驶人而言,违法就成了纳什均衡,立法者意图确立的守法的纳什均衡就不会实现。

从目前我国非法占用应急车道的严重程度来看,道路交通安全法及其实施条例制定时对违法成本的确立很难说考虑到了违法行为被查处的概率这一个变量。如果漏掉了违法被查处的概率来设定法律,立法者意图确立的守法均衡就难以实现。

2.纳什均衡的敏感性使得违法成本最好设计成函数

因为纳什均衡的稳定性是建立在主体的收益函数之上的,如果违法的成本大于收益,守法的纳什均衡就能保持其稳定性。如果违法的成本小于违法收益,主体的收益函数发生质的改变,违法就可能变成纳什均衡,立法者的意图就难以实现。进一步而言,纳什均衡存在敏感性,科学的立法应该确保主体守法上的收益函数不会发生质的改变。不幸的是,“每一种制定出来的规则,从本性上说是不完整的,一旦它被制定出来,就已过时了。”⑦Eugene Ehrlich,Fundamental Principles of the Sociology of Law,Transaction Publishers,2001,p.823.社会生活千姿百态、不断变化,这种变化常常影响到主体在守法问题上的收益函数,如果立法者在设定违法成本时普遍使用常量,社会生活的变化——例如一国人均收入的不断变化,会导致守法的纳什均衡很快就变成违法的纳什均衡,违法便成了主体的最优行为选择。

为了进一步阐述这个问题,这里以深圳市特区立法为例进行说明。在非法占用应急车道的问题上,深圳市立法紧跟社会的变化。2010年,深圳市制定 《深圳经济特区道路交通安全违法行为处罚条例》规范道路交通安全秩序,紧接着在2011年、2012年和2014年,深圳市三次修改该法,以趋跟上不断变化的道路交通安全形势。在非法占用应急车道问题上,2010年的特区法规规定罚款500元,并规定一年之内若累计5次,加重处罚;到2014年非法占用应急车道的处罚修改为3000元罚款,一年之内累计三次以上的,加重处罚。一方面,这种高频率快速的立法变化反映了深圳市立法快、效率高,能够通过修法紧跟时代立法的需求与变化;但另一方面,四年内修法3次,非法占用应急车道从500元升至3000元,翻了6倍,这也说明制度的纳什均衡应该通过收益函数来确定,其中最为关键的违法成本应通过函数关系来设计,否则立法机关就会疲于应付,甚至难以反映时代变化的要求,无法实现科学立法。

深圳市因为享有特区立法权,法律规范的社会事项相对较少,相对全国人大及其常委会来讲,具有更高的立法效率与反应速度,因此它能够紧跟现实变化,不断修法以保持守法的制度的纳什均衡不发生颠覆性变化。全国人大及其常委会就难以拥有这种立法的机动性,如果在设计违法成本上,不注意利用违法成本的函数关系而大量应用常量,就会经常发生法律无法适应时代需要且难以实现立法者意图的情形。

如何实现通过函数关系来保持制度的纳什均衡的稳定性呢?最高人民法院在 《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第二十五条规定:“残疾赔偿金根据受害人丧失劳动能力程度或者伤残等级,按照受诉法院所在地上一年度城镇居民人均可支配收入或者农村居民人均纯收入标准,自定残之日起按二十年计算。”由于受诉法院所在地上一年度城镇居民人均可支配收入或农村居民人均纯收入标准是一个变量,这个司法解释实际上就是确定了一个残疾赔偿金的函数关系,而非仅仅是一个固定的常量标准,这种规定能够稳定地保持赔偿的纳什均衡的稳定性。另外,深圳市在非法占用应急车道的处罚上设置累计加重处罚制,也就是在违法次数与违法成本上建立涵括变量的函数关系,这也能够有效地保持守法的纳什均衡不至变动。从经济学的角度来讲,如果一个人非法占用应急车道被处罚多次,一般能够表明驾驶人在违法成本上具有消费者剩余,⑧消费者剩余是指消费者 (这里的违法者)消费一定数量的某种商品愿意支付的最高价格 (意愿为违法承担的成本)与这些商品的实际市场价格 (实际的违法成本)之间的差额。这种违法消费的价格差会给消费者带来心理上的满足感,激励违法者继续违法。这表明非法占用应急车道的一般处罚对其没有威慑力,应建立累计加重处罚制度,以保证守法的纳什均衡的稳定性。

总之,要保持守法的纳什均衡不至于蜕变为违法的纳什均衡,就要保持违法的收益小于违法的成本。而要在法律运行的社会条件不停发生变化的条件下保证违法的收益小于违法的成本,就必须就违法的成本计算上设计函数关系,以涵纳社会变化给违法的成本与收益带来的变动,防止违法的成本与收益发生颠覆性变化,进而保证守法的纳什均衡的稳定。

3.通过构造科学的制度来确立制度上的纳什均衡

正如上文所述,科学立法最重要的是要构建高效的制度纳什均衡,而构建高效的制度纳什均衡,世界上一般有两种典型的途径。第一种途径是普通法系国家的法院通过司法程序构造。美国法经济学家波斯纳认为:“美国上诉法院的法官,他们制定了绝大多数判例法规则,……他们会根据案件中对抗行为中的何种行为在经济意义上更有价值来进行判决。”⑨参见前引⑥,理查德·A·波斯纳书,第682页。也就是说,美国上述法院的法官不仅造法,而且他们造法是依据效率价值并以之为尺度来进行的。“普通法程序中有一种固有的向效率进化的趋势”。⑩Thomas J.Miceli,An Equilibrium Model of Lawmaking,University of Connecticut Working Paper,2008,p.22.美国上诉法院的法官通过具体案例来一事一理,通过具体案件制定判例法规则,构建效率追求的纳什均衡,促进普通法系的科学化。第二种途径是大陆法系国家通过立法来确立高效的制度纳什均衡。由于成文法立改废的立法程序没有普通法司法程序那么分散、具体、便利与快捷,因此,要及时因应社会的快速变化并构建能够保持稳定的制度纳什均衡殊为不易。简言之,普通法系国家的司法程序中,法院对纳什均衡的构建与维持更为敏感与及时,每一层级的每个法院每个工作日都可以通过具体案例确定高效的制度纳什均衡,但成文法系国家的立法机构相对集中,且只能耗时漫长且一般性地确定法律规则,难以根据具体社会情形构造高效的制度纳什均衡。波斯纳对上述不同有着明确的论述,他认为,“许多诉讼判决的终极问题是,什么样的资源配置才能使效率最大化。”①参见前引⑥,理查德·A·波斯纳书,第519页。但在立法程序中,“立法往往受到利益团体的影响,而且立法被当作重新分配财富的工具,所以立法对社会效率的促进远不如司法程序。”②参见前引⑥,理查德·A·波斯纳书,第683页。

从中国法治实践的实际出发,由于中国不是判例法国家,判例并非法律体系中的正式渊源,中国法律体系中的制度纳什均衡是由立法机关构建的。因此,立法程序要如何敏感与及时地反映时代的变化,构建并维持有效高效的制度纳什均衡,便是科学立法的重要问题。

一般而言,成文法国家构建并维持高效的制度纳什均衡通过两个途径:一是通过立法尽可能构建程序框架,通过科学的程序框架来保证法律实体内容实施,同时又能赋予执法者与司法者最大可能地根据效率——无论是效率作为直接的目标价值,还是作为人权、自由、正义与秩序的实现价值来进行自由裁量;二是尽可能地渐进稳妥下放立法权。我国2015年的立法法修改已经体现了这一思路,但目前地级市拥有的立法权仅限于城乡建设与管理、环境保护与历史文化保护三个方面,而原来既有的较大市的立法权还有所收缩。中国地缘辽阔,要解决我国发展不平衡不充分的根本问题,应更充分赋予地方以立法权,且逐渐扩大其权力范围,使各地能够更敏感及时地根据自身情况,制定出解决问题的高效的法律制度来。深圳市之所以能在非法占用应急车道的规制上及时地制定出有效的地方性法规,关键在于深圳市的特区立法权较一般地区的立法权大,有更多权力制定出合乎本地发展的高效法律制度。