基于比率低频振幅方法初步探索针刺治疗腹泻型肠易激综合征的潜在神经机制

2021-01-31刘永康方晓堃裴丽霞孙建华王中秋

刘永康,方晓堃,马 凯,陈 晓,李 静,裴丽霞,孙建华,王中秋

(1.江苏省中医院a 放射科,b 针灸康复科,江苏 南京 210029;2.南京航空航天大学计算机科学与技术学院,江苏 南京 210016)

腹泻型肠易激综合征(diarrhea-predominant irritable bowel syndrome,IBS-D)是临床最常见的功能性肠道疾病之一,其病因不明、病情反复,严重影响患者日常工作及生活。针刺治疗IBS-D 有确切疗效[1-2],但效应机制尚不清楚。研究[3]提示针刺有可能通过影响脑功能而发挥治疗作用。因此,本研究采用静息态fMRI 及比率低频振幅方法(fractional amplitude of low-frequency fluctuation,fALFF)观察针刺对IBS-D 患者自发性脑活动的影响及其与临床症状改善的关系,初步探索针刺在IBS-D 治疗中潜在的神经机制。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选择2016 年5 月至2017 年10 月江苏省中医院收治的IBS-D 患者27 例,其中男19例,女8 例;年龄21~55 岁,平均(39.6±11.0)岁;平均病程(104.8±78.4)个月;均为右利手。

1.2 纳入及排除标准

1.2.1 纳入标准 ①符合IBS-D 诊断标准;②年龄18~55 岁,病程>6 个月,右利手;③基线期IBS-D严重程度评分(IBS-SSS)>75 分;④接受本研究针刺治疗前,至少2 周内未接受相关药物治疗,以及近3 个月未接受其他针刺治疗;⑤未同时参与其他临床科研项目;⑥自愿参加本研究项目,并签署知情同意书。

1.2.2 排除标准 ①明确患有肠道器质性疾病者;患有甲状腺功能亢进、糖尿病等系统性疾病影响胃肠道动力者;有消化道手术史者。②经常服用影响胃肠道动力的药物或针刺治疗同时采用可能影响结果判定的其他治疗者。③患有严重心脑血管疾病、肝、肺、肾等全身系统性疾病及精神心理疾病者。④妊娠期、哺乳期或产妇(分娩1 年内者)。⑤严重惧针、金属过敏或过敏体质者;幽闭恐惧症、活体植入物(如耳蜗植入物、血管夹等)及心脏起搏器者。⑥依从性差;正在参与其他课题研究;未签署知情同意书者。

1.3 仪器与方法 分别于针刺治疗前、针刺6 周结束后行静息态fMRI 扫描。采用Siemens Verio 3.0 T 超导MRI 扫描仪,8 通道头颅线圈。静息态fMRI 数据采集:患者取仰卧位,以海绵垫固定头部,佩戴隔音耳塞,双目紧闭,避免思考等意向性思维活动,全身放松,保持清醒。结构像采集采用3D MPRAGE 序列,TR/TE 2 500 ms/2.26 ms,翻转角8°,视野256 mm×256 mm,矩阵256×256,体素大小1.0 mm×1.0 mm×1.0 mm,层数176。静息态BOLD-fMRI 采用GREEPI 序列,TR/TE 2 310 ms/21 ms,翻转角90°,层厚3.5 mm,视野224 mm×224 mm,矩阵64×64,体素大小3.5 mm×3.5 mm×3.5 mm,共采集210 个动态。使用华佗牌一次性针灸针,规格0.30 mm×25 mm,购自苏州医疗用品厂有限公司。选百会、印堂、双侧天枢、双侧足三里、双侧上巨虚、双侧三阴交、双侧太冲穴。患者取平卧位,由主任医师采用调神健脾针法施针治疗,得气后每隔10 min 行针一次,留针30 min,3次/周,治疗6 周。

1.4 临床量表评估 分别于针刺治疗前、针刺6 周结束后采用IBS-SSS 及生活质量量表(IBS-QOL)评价病情及针刺疗效。

1.5 数据处理分析 采用静息态数据处理助手DPARSF(Data Processing Assistantfor Resting-State,http://restfmri.net/forum/)进行静息态fMRI 数据预处理分析。主要流程包括:剔除前10 个时间点,分层时间校正,头动校正,配准到标准空间,空间平滑处理,去除线性漂移,高通滤波。采用REST 软件对针刺治疗前后2 组fALFF 值进行配对t 检验。IBS-SSS 及IBS-QOL 评分与差异脑区fALFF 值及差值作Pearson相关分析,以P<0.05 为差异有统计学意义(AlphaSim校正)。

2 结果

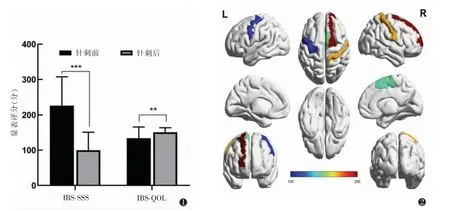

2.1 针刺后临床量表评估 经针刺治疗后,27 例IBS-SSS 评分显著降低(t=8.12,P<0.001),IBS-QOL评分提高(t=3.42,P<0.01)(图1)。

2.2 针刺治疗前后差异脑区 与治疗前相比,针治后右侧中央后回、左侧中央前回、右侧辅助运动区和右侧额上回fALFF 值显著升高(表1,图2)。

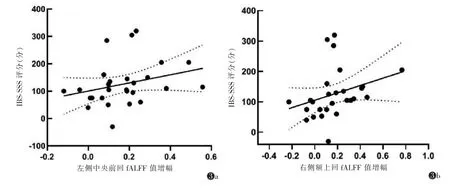

2.3 差异脑区fALFF 值改变与临床症状改善情况左侧中央前回、右侧额上回fALFF 值升高与症状改善显著相关(P<0.05,r=0.403;P<0.01,r=0.528)(图3)。

3 讨论

针刺是治疗IBS-D 的有效辅助或替代手段,其效果甚至优于药物治疗[4]。本研究发现针刺可显著缓解IBS-D 患者临床症状,提高生活质量。腹痛是IBS-D常见症状,可能与内脏感觉高敏有关。IBS-D 患者存在内脏感觉调控相关脑区活动异常。相对于正常人,IBS-D 患者可出现中央后回等脑区的局部一致性增加[5]及低频振幅(ALFF)减低[6]。与缓解期相比,发作期患者中央前回、中央后回等脑区活动降低[7]。上述研究提示IBS-D 患者不仅存在内脏感知觉调控异常,且在不同疾病状态下相应脑区活动也存在差异。这也为通过观察特定脑区功能活动变化反映治疗疗效提供了潜在可能。本研究结果显示,脑区功能活动的变化在一定程度上反映了临床治疗效果。针刺治疗后患者右侧中央后回、左侧中央前回、右侧辅助运动区和右侧额上回的fALFF 值增加,且左侧中央前回、右侧额上回的fALFF 值增加幅度与临床症状改善相关。笔者推测,内脏痛觉信息经丘脑投射到岛叶及初级、次级躯体感觉运动皮质时,患者痛觉信息调节、处理异常而产生症状,而针刺治疗可能修复或部分修复相关调控脑区的异常活动,进而缓解临床症状。

图1 针刺前后临床量表评分对比,配对样本t 检验,**P<0.01,***P<0.001(IBS-SSS,肠易激综合征严重程度评分;IBS-QOL,肠易激综合征生活质量量表评分)图2 腹泻型肠易激综合征(IBS-D)患者针刺治疗前后比率低频振幅(fALFF)差异脑区。配对t 检验,P<0.05,AlphaSim 校正。L 代表左侧大脑;R 代表右侧大脑;蓝色代表中央前回;橙色代表中央后回;绿色代表辅助运动区;深红色代表额上回

图3 Pearson 相关分析,针刺后左侧中央前回(图3a)、右侧额上回(图3b)fALFF 值升高与IBS-SSS 评分改善呈正相关

额前叶皮质属于高级认知神经中枢,参与内脏感知网络、疼痛矩阵网络、默认网络等多个网络,与抑郁、焦虑、腹部不适等IBS-D 相关的主要症状相关。研究[8]发现,IBS-D 患者相对健康人群在右侧额上回局部脑区神经自发活动同步性下降,并与焦虑症状评分相关;推测IBS-D 患者的长期消极情绪引起前额叶脑区神经元功能损伤,从而导致局部神经自发活动异常。Qi 等[9]采用ALFF 的方法也发现前额叶在内的多个默认网络核心区域下降,提示可能与IBS-D 发病的中枢神经机制有关。本研究发现针刺引起IBS-D 患者右侧额上回fALFF 增加,且与临床症状改善相关,推测针刺可能一定程度上修复相关脑区自发性活动异常,直接或间接发挥治疗作用。

尽管针刺治疗IBS-D 效应机制尚不明确,越来越多的研究[10]提示针刺可能通过调控脑肠轴发挥作用。本研究发现针刺可影响IBS-D 患者内脏感知觉、认知网络等多个特定脑区功能活动,并可部分反映针刺治疗效果,提示针刺调节相关脑区功能活动可能是针刺治疗IBS-D 潜在的神经机制。本研究也是针刺调节脑肠交互效应机制的补充和验证。

本研究尚存在一些不足之处:①样本量较小,尽管已通过多重校正减少样本量所致的偏倚,未来研究仍需增大样本量。②关注于局部脑活动改变,未从整体功能网络水平进行深入探讨。③安慰针刺效应未纳入研究,今后需补充完善,使结果更可靠。

综上所述,针刺可能是通过影响内脏感知觉、疼痛处理及认知调控等多个脑区活动而发挥治疗作用。基于fMRI 的研究为深入理解针刺疗效的神经机制提供了一个新视角。