认知错觉模型的构建及其对网络放大效应的解析

2021-01-30王凌晖

王凌晖

(安徽工商职业学院管理学院,安徽合肥231131)

现实生活中存在着这样一种现象:同样的后果,人们往往对那些经常发生的影响生活的事件视而不见,反而更在意对那些偶尔发生的事件,甚至形成特定的认知.例如:道路交通事故已成为意外死亡的首要因素,据官方媒体报道,我国每年因交通事故死亡人数超过10 万人,平均每五分钟就有一人死亡,这一数据是发达国家的数倍.但很少有人因此对出行充满畏惧,更没有人把出一趟远门当成是一次生死之行.但却有相当一部分人对航空出行心存恐惧,即使有确凿的证据证明飞机是最安全的交通工具.又例如:在与周围的群体比较收入时,很多人总觉得自己是收入偏低的甚至是最低的,以至于形成一种“月薪五千是乞丐、月薪过万是小菜”的感觉.但据国家统计局发布的《2019 年居民收入和消费支出情况》,2019 年全国城镇人均可支配收入只有42 359 元[1],一线城市上海的年人均可支配收入64 183元,居各省市之首.即使是这个国内经济最发达的地区,人均月收入也不过5 000 多元.这说明,“月薪过万”可能在某些行业或者领域里很常见,但就大范围而言,一定是小概率事件,至少不是大概率事件.若说“月薪五千是乞丐”,显然是不合常理的.上述案例说明,人们对外界信息的接收与判断,存在着误差.误差的不断积累,产生了对事物错误的判断,进而形成特定的看法和舆论倾向,在一些社会热点问题上,显得尤为明显,甚至起到了负面作用.因此,深入研究这种现象的内部原理与形成机制、探究消除误差的途径,非常有必要.

认知错觉是指人们的认知过程与结果系统性地偏离理性标准的一种现象,是认知的扭曲面[2].本文将上述现象称之为“认知错觉”现象,即人们受到外界事件的刺激和影响,进而形成一种主观上特定认知的现象,即使这种认知并不符合事实.关于这类问题或现象,已有学者从不同视角、不同领域进行了广泛地探索,但大多就某一特定事件展开论述,分析单一事件中群体认知的变化及网络对个体的影响.例如:祝阳、雷莹基于公共卫生事件,研究了网络对于社会风险的放大机制[3];许莹就当前的网络暴力现象,深入研究了反向社会情绪的放大机制,强调了负面情绪因网络而快速扩散所造成的环境不稳定[4];郭小安、李玉立研究了热点问题在传播过程中的叠加效应,深入探讨了隐藏在背后的社会结构与政治生态因素[5].王水雄基于社会经济变迁以及互联网的影响研究了中年危机情绪如何被渲染扩大[6].综合而言,主要存在以下不足:①研究对象均为特定事件或特定领域,过于强调特定性而缺乏普遍意义.②研究方法均为理论性分析与阐述,更多地从社会学的研究视角进行人文社科分析,严谨的逻辑推导与数学论证不足.而此类问题普遍具有复杂的内部形成机制,将更适合数学化、公式化的自然科学方法研究.

因此,本文通过探讨影响个体认知的主要因素,用数学建模手段描述其内部逻辑结构,构建个体认知错觉模型,以此为微观视角,结合互联网的影响并引入平均场理论,构建宏观层面的群体认知错觉模型,在此基础上,尝试用模型来解释一些常见的社会现象并提出对策和建议.

1 模型原理与研究假设

1.1 模型原理

1.1.1 事件属性与个体刺激

事件,代表影响人们生活的各种现象.观察现实生活可见:①人皆有好奇心、猎奇心,喜欢刺激.因此,人们通常更关心个案、非普遍的事件,例如:因个人泄愤而制造的交通事故比普通交通事故更让人恐惧.②当自身处于某种状态时,对与此状态相关的事件较为敏感,即“做贼心虚”.③在其他属性相同的情况下,造成较大后果的事件一般更能吸引人们的注意力.

因此,本文将事件的属性分解为特殊性、针对性、后果性3个维度进行分析.分别令其为θ1、θ2、θ3,其中θi∈[0,1](i=1,2,3),属性值越高,代表引起的关注越大.因此事件属性θ=θ1θ2θ3,可见θ ∈[0,1],但是0和1属于极端情况,现实世界里并不存在这种现象,因此最终θ ∈(0,1).

事件会对个体产生刺激,刺激的程度与事件属性正相关.为简化模型,可用θ 值表示刺激程度.客观上,现实世界中的事件由于其包含内容的不同蕴含了对人积极或消极的情感,即事件的正面性或负面性;但从个体心理刺激的角度而言,无论“正能量”还是“负能量”事件,都会产生对心理刺激,因此,刺激程度是一个标量而非矢量,正如过度“兴奋”或“悲伤”都会对健康造成负面影响.由于个体具有审美疲劳,因此刺激具有时效性,表现为刺激的程度随时间衰减,衰减率与事件属性负相关,即θ 越高,衰减率越低.若T 表示时间,T ≥0,则刺激随时间变化的程度可表示为θ1+T.刺激具有叠加性,即多次事件的刺激程度等同于其中每次事件刺激效果的叠加.但根据衰减原理,需考虑事件发生的时间间隔差所带来的衰减效应.

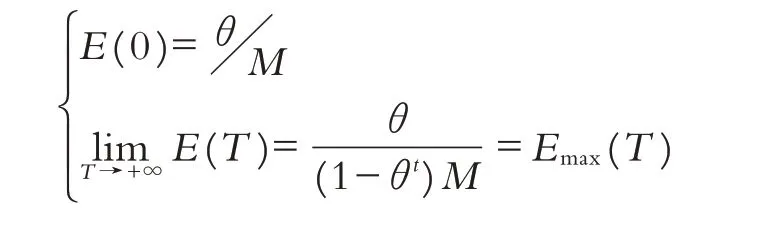

1.1.2 事件刺激与认知错觉

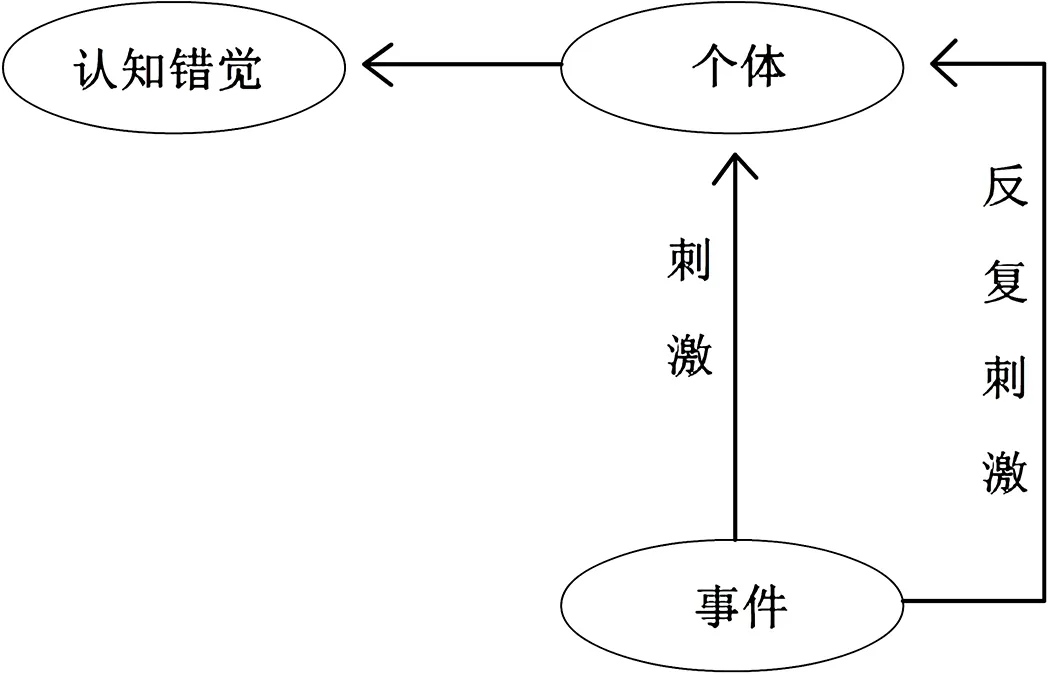

一般而言,个体根据经验会保持对某一类事物的固定认知,但若不断地受到外界事件刺激,且刺激累积到一定程度,超过某个极限值,个体原有认知会发生改变,即认知错觉(图1).若大量个体发生了认知错觉,则产生了群体认知错觉.所谓错觉,就是个体或群体对某类事件产生了特定看法和认知,即使这种认知并不符合事实.

1.1.3 事件与母事件

若某类事件较为普遍,属性中的特殊性下降,则会降低其对个体的刺激程度,但根据刺激的可叠加性假设,事件的普遍所带来的重复性又会增强这种刺激的程度.反之亦然.这种悖论说明上述研究前提存在不足,现实事件的特殊性并不能完全用普遍性来衡量.

图1 认知错觉

因此,本文从概念范畴上将事件分为两个层次,即:事件本身与母事件.事件本身指具体的事件,而母事件代表该具体事件所属的事件类型或某个社会领域,每个母事件都可以包含有限或无限个具体事件,每个具体事件都有唯一的母事件.任何一件具体的事件都可以归纳到某个母事件中.即事件包含事件本身和母事件两个层面,事件本身与母事件都可以数值方式量化衡量.本文以下部分中“事件”一词均指事件本身.

对于任意事件,事件本身体现事件属性中的特殊性,而母事件体现的是其所属事件类型的普遍程度.因此事件本身与个体的刺激正相关,母事件则与之负相关.例如:意外死亡作为具体事件,其特殊的死亡方式对个体存在一定的刺激;而该事件的母事件则是死亡,死亡是个体不可抗拒的最终结局,是极为普遍的自然法则.虽然意外死亡作为一种特殊事件,对个体有一定的影响,但死亡作为其母事件极为普遍且与刺激程度负相关,因此绝大多数人不会因为存在意外死亡的可能性而处处担惊受怕.

1.2 研究假设

为更好地设计并推演模型,本文假设如下:

(1)时间是一个永恒的标量,既有离散型数据的特点,又有连续型的特点.严格来说,事件的时间发生点为离散型分布形式,表现为离散型数据,但为了简化计算及模型设计的需要,在时间跨度足够大、导致事件发生的次数足够多的前提下,可近似地认为这些时间点的分布符合连续型数据分布形式.

(2)为简化模型,同一群体样本中的所有个体被假定为同质化,即相同属性的事件对不同个体具有相同的刺激程度.在小群体中,这种假设可能过于理想化而脱离现实情况;但是在大群体中,个体的差异被庞大的群体效应所弱化,这种同质化假设不会影响模型的现实映射能力.

(3)事件的发生具有随机性,具体的发生时间点可能是随机的.假设在时间为T 的跨度内,发生了m次事件,则用来表示事件的发生平均间隔,t与事件发生的频率呈反比关系,t 越小,事件发生频率越高.

2 模型的建立

2.1 个体认知错觉模型

2.1.1 模型的建立

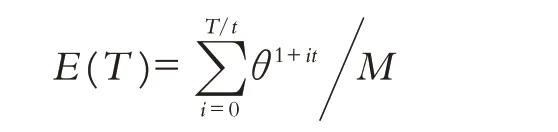

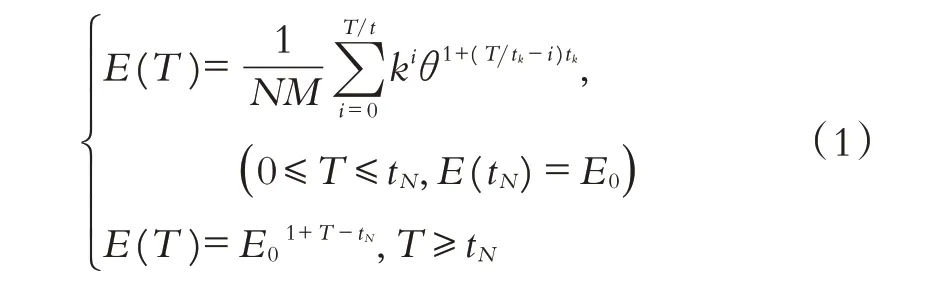

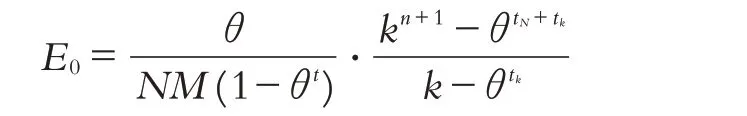

由于人们对外界信息的接收受到时空限制,个体更倾向关注眼前的事物.令个体在时间跨度为T的范围内接受到具体事件的个数为m,其中事件属性为θ=θ1θ2θ3,θ ∈(0,1),θi∈[0,1](i=1,2,3),t 为时间T内事件平均发生间隔,E为多次事件对个体刺激的叠加综合.以首次发生事件为时间起点,T 为自变量,E 为因变量,根据模型原理,母事件反映了个体对事件普遍程度的主观感知,进而影响到事件对个体的刺激程度,令母事件数为M,M 与事件个体刺激呈反比关系,因此得到个体刺激模型:

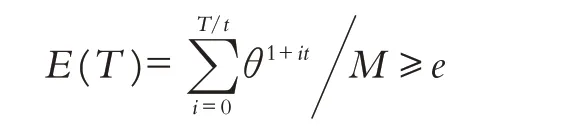

同样,根据模型原理,当个体刺激累积程度超过某个临界值,则发生认知错觉,令大于0 的常数e 为临界值,因此得到个体认知错觉模型:

其中:e >0,T为自变量,T ≥0,e、M、t为常数.

2.1.2 模型的分析

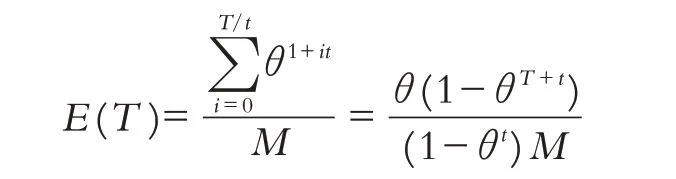

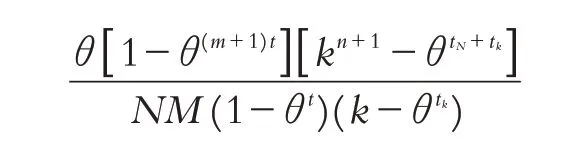

对模型进行计算及简化,有:

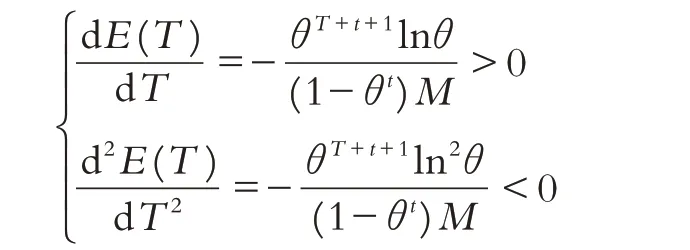

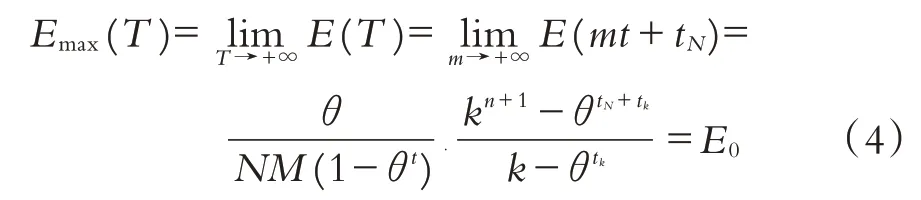

由于时间是一个永恒的标量,T 的最终值理论上为∞.当T分别取值为0以及正无穷大时,有:

对T进行求导,得到E(T)为减函数:

由此绘出个体认知错觉图(图2).由图2可知:

①当Emax(T)≥e:发生个体认知错觉,即个体对某类事件产生了特定的认知,即使这种认知并不符合真实情况.其中T0为个体发生认知错觉的临界时间点.

②当Emax(T)<e:则无论时间跨度多长,个体都不会发生认知错觉.

图2 个体认知错觉

因此,在其他变量保持不变的情况下,事件发生频率越高,或事件属性值越大,Emax(T)越大,发生认知错觉的概率也越大.这说明,对于个体而言,存在一些事件,认知错觉极易发生或者不可能发生.

2.2 群体认知错觉模型

假设群体内的个体数量为K 且K 足够大,个体随机分布且同质化,信息的传播可通过平均场理论来刻画.假设个体之间均通过信息媒介相互连接,若个体i 具有ki个邻居,则个体i 的度为ki,其中,0<ki<K.令则称k 为该群体的平均度.运用平均度理论,将群体中复杂多变的微观个体进行宏观模糊处理,使多维度变量进行低维度化处理,以便于研究计算,一般地,k ≫1.

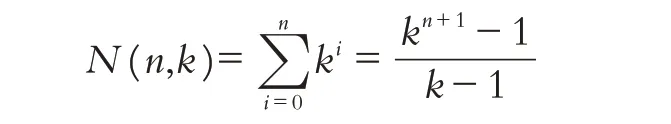

根据平均度的概念,即得到群体传播数量模型:

其中:n 为平均度k 条件下的群体扩散层级数,即为信息通过n 级扩散完成个体数量为N 的群体内扩散.令每一级传播耗时为tk,n 级传播耗时为ntk=tN.一般而言,现实中信息完成群体内扩散耗时小于事件平均发生间隔,为简化模型及计算的需要,设定t ≥tN,t为事件发生时间间隔.

根据个体认知错觉模型及群体传播数量模型,以首次发生事件为时间起点,即得到群体数量为N、平均度为k的单次事件群体刺激模型:

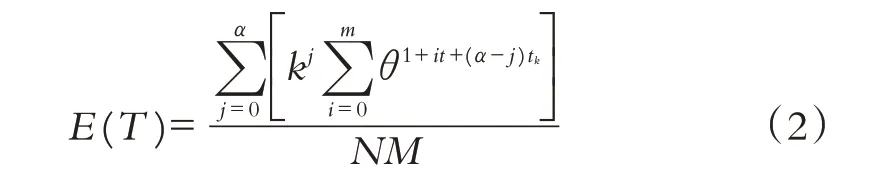

根据模型(1),当发生m 次事件且第m 次事件完成群体内α 级扩散(0≤α≤n),包含作为时间起点的事件在内,累计m+1次事件对群体的刺激程度为:

其中T=mt+αtk≤mt+tN≤(m+1)t.

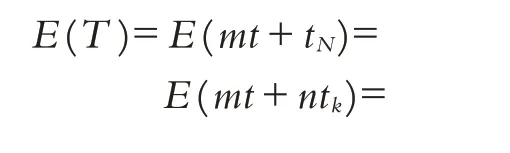

根据模型(2),m 的变化等同于T 的变化.同时,在N、k固定的情况下,ntk=tN为常数.当发生包含作为时间起点事件在内的m+1 次事件且第m+1 次事件完成群体内所有层级扩散,令常数e 为认知错觉临界值,在模型(2)的基础上得到群体认知错觉模型:

其中T=mt+tN=mt+ntk.

2.3 模型分析

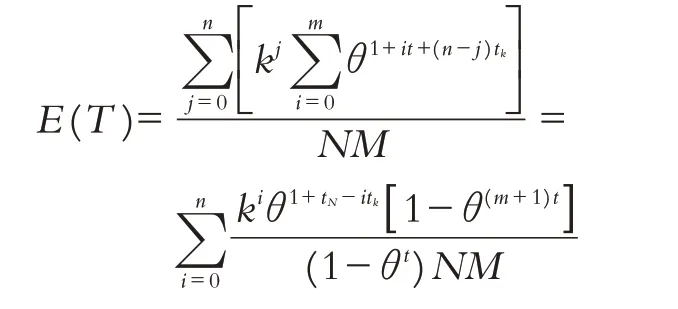

对模型(3)进行简化计算:

进一步化简可得:

最终得到:

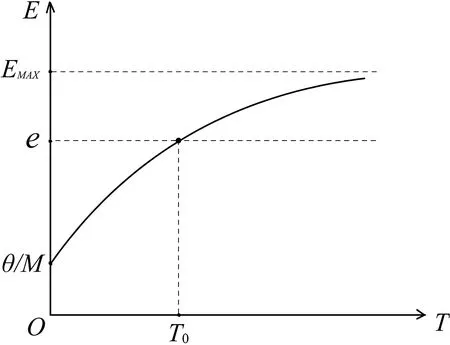

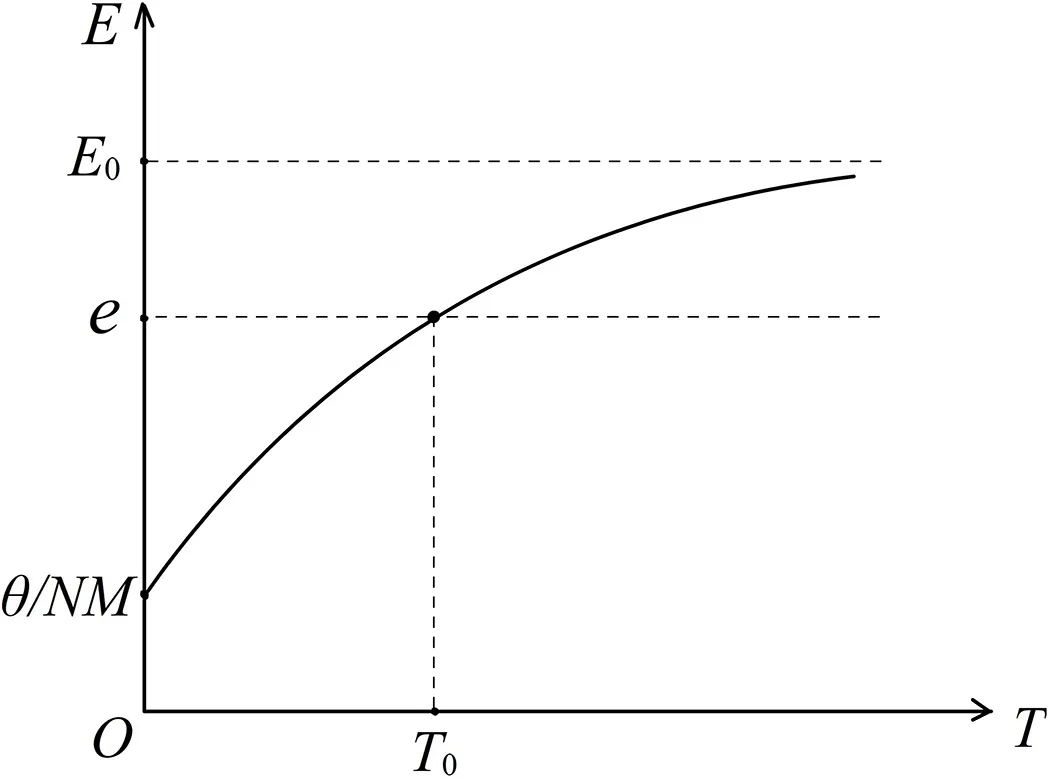

由于时间变量T 是一个永恒的标量,当时间一直变化,即得到:

根据式(4)可以得到类似于图2 的曲线(图3),此时T0为群体发生认知错觉的临界时间点.

图3 群体认知错觉

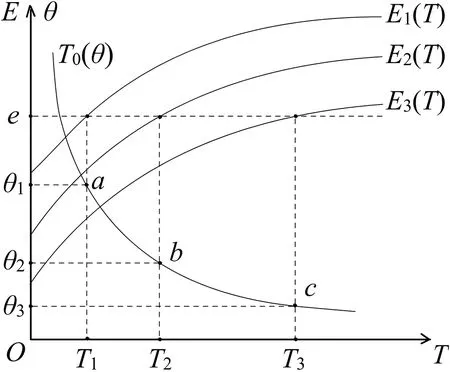

2.3.1 对θ进行分析

在图4 的认知错觉曲线中,事件属性θ1>θ2>θ3,所形成的E(T)曲线分别为E1(T)、E2(T)、E3(T),将纵轴同时标记为θ、E,横轴保持不变.以θ1、θ2、θ3为纵坐标,以发生认知错觉的时间临界点T1、T2、T3为横坐标,得到a、b、c三点.将三点以光滑曲线连接,形成认知错觉曲线T0(θ),可以发现,θ 与T0呈反比关系,即事件属性越高越容易发生认知错觉.这表明,一些特殊事件更容易挑动公众神经,极易形成特定认知和舆论倾向.

图4 认知错觉曲线

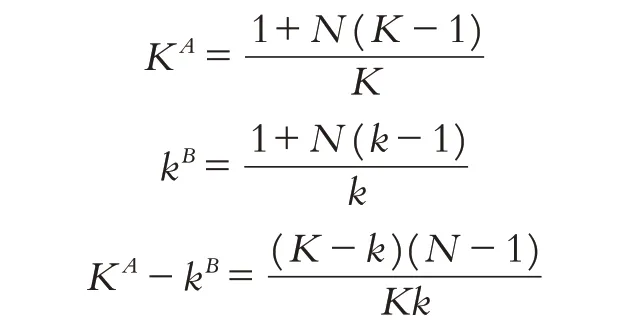

2.3.2 对k进行分析

在群体数量N 及其他变量不变的情况下,本文提出如下假设:

E0与k 呈正比关系,即群体平均度越高,刺激极限值越大.

证明:由式(4)可知

令:N=1+K+K2+⋅⋅⋅+KA,N=1+k+k2+⋅⋅⋅+kB(其中K >k,A、B均为正整数),得:

3 研究结论与案例分析

从上述模型分析,可以得到如下结论:

(1)在其他条件不变的前提下,t 越小或θ 越大,即事件发生频率越高或事件属性值越大,发生认知错觉的概率也越高.反之亦然.

(2)群体内信息扩散所需时间tN对于事件刺激极值E0的影响非常有限.

(3)平均度k 越大,刺激极值E0越大,越易发生认知错觉.

(4)变量t、θ、M 共同决定了E0的值,存在E0永远无法高于临界值e的可能性.

根据以上结论,就可以解释为什么有的事情不断发生,每天都在发生,却也无法改变人们的看法.例如E0无法高于临界值e,就表现为现实中公众的“麻木不仁”“不长记性”.相反,那些属性值θ 较大的事件,例如热点或敏感、离奇的事,总能第一时间引起人们的注意,并迅速改变人们原有的看法.有时事件的真实度较低,但如果当该事件所包含的内容,与社会价值观或群体利益等因素具有较高的关联时,由于人们“宁可信其有,不可信其无”的心态,就极有可能使信息在传播过程中造成认知、情感与行为效果上的社会放大[7].

互联网的出现,使信息传播得以质的提升.人们接收信息不再局限于单一的时空界限内,表现在即使足不出户,不同时空范围内的事件借助网络的传播,就像发生在身边一样.客观上,似乎事件发生的频率变高了,即t 变小了.根究到底,网络把各地偶然发生的类似事件集中展现在公众的面前,使t趋于0,E0值迅速增大,极大地增加了认知错觉的发生概率.社交媒体的网络重复性扩散产生了Renn 所说的立体声效应[8],这很好的解释了为什么网络时代一些错误观点让人深信不疑.本文将这种现象称为“网络放大效应”.

通过模型结论,可以解释很多常见社会案例.例如:广告轰炸是企业常见的营销策略,其核心就是让广告无处不在,达到“只要你一睁眼就能看到我的广告”的效果.如果把播放一次广告当作是一次事件,该策略的本质就是缩短事件发生的平均事件间隔.即将t 减小以提高认知错觉的发生概率,从而潜移默化地在消费者心中营造出品牌效应,“谎言重复一千遍即真理”就是最好的例证.然而随着广告轰炸方式的泛滥,消费者逐渐厌倦与麻木,相当于母事件M 的增大,因此,这种营销策略的效果已大不如前.又例如:炒作是当下极为普遍的成名方式.炒作的基本方式是制造噱头以吸引关注.通过网络推手或者幕后人,引起公众的注意和激烈讨论,从而增加人气,当人气增加到一定程度,就会提高产品或人物的知名度,最终转换成经济利益和商业价值.可以看出,制造热点事件和幕后推手是炒作的核心.炒作的题材必须火辣、刺激,可直接挑破公众的眼球,绝不能四平八稳,这相当于事件属性值θ 极高;而幕后推手的作用相当于将群体平均度k无限放大.当θ和k 被人为地提高后,极易发生群体认知错觉,即实现了炒作的目的.

错觉是一种特殊的错误,它特别令人困惑,因为人们对造成的这种错误始终具有迷惑力,甚至当人们已彻底认识到这是一种错误时亦然[9],对此,提出以下几点建议:

(1)热点事件由于网络放大效应极易产生偏见性的舆论氛围,适度降低群体平均度,正确处理民意,是舆情降温的有效方式.

(2)正面事件的广泛传播,或对各地区正面新闻进行集中宣传,对于营造良好社会氛围,具有积极意义.

(3)开启民智,普及科学,尤其对于复杂、敏感事件进行深入剖析,有助于消除民众疑惑,减小心理刺激,缓和公众紧张情绪;对于需要公众关注的领域,则可反其道行之,加大心理刺激程度,引起公众的警觉,避免因公众漠视而造成不必要的损失.