北斗数传通信模块在智能电网中的应用

2021-01-29郭易鑫谢文武

郭易鑫,谢文武

(1.国家电网山西省电力公司,山西 太原 030021;2.湖南理工学院 信息科学与工程学院,湖南 岳阳 414006)

0 引言

中国幅员辽阔,大量以农牧为主的自然村庄地处偏远,居民居住分散、供电地区地形复杂;自然资源丰富,成千上万的小型水电站分布在深山老林之中,陆续建成和不断在建的光伏发电站、风力发电站大多分布在人烟稀少的戈壁或广袤草原上;“西电东送”的国家宏伟工程,其长长的输电线路途径茫茫雪山、广阔的原野或一望无际的戈壁等[1].

这些地区的电力建设为国家发展、人民安居乐业作出了巨大贡献,但同时也因地处偏远给电力系统正常的自动化通信带来了一些困难.常规通信通道(如手机网络、光纤网络等)无法覆盖,若电网自主建设专有通信网络则存在成本高昂、通信架构受限、建设与维护难等系列问题.这给现代电网智能化带来了诸多不便:(1)大量电力设备与电力自动化主站之间无法通信,无法实现数据自动化流转,大量工作仍需人工现场完成,不仅数据实时性达不到管理要求,也浪费大量人力物力[2];(2)在这些地区进行电力作业时,存在非常大的安全隐患,工程车辆抛锚、施工意外、巡检遇险等事故发生时不仅无法求援,后期施救也难以展开[3];(3)电网的安全稳定运行有着重要意义,意外发生时其后果往往极其严重,因此电力通信上通常要求主/辅通道互为备用,但也有不少地区因客观环境限制,通信通道单一,无有效的备用通信通道[4].

一方面在通信发达地区形成了以高科技为基础、现代化管理为理念的智能电网建设,并取得了卓越成效;而另一方面在通信落后地区,依然只能依靠高危险、高消耗的原始操作.通信障碍严重制约着偏远地区电网智能化的发展进程,因此本文主要对中国自主建设的北斗卫星系统短报文通信功能进行研究,探索其在智能电网中的应用.通过研究北斗卫星短报文通信功能,研发出专用于电网的北斗电力通信通用模块,架起了信息孤岛电力设备与主站端自动化业务系统之间的通信桥梁.该模块外置网络、串行等通用物理接口,方便与各种现有的电力设备如集中器、负控终端等进行对接;内置多种电力自动化通信规约,可智能区分所对接电力设备的类型;具备完善的数据暂存和处理能力,能完成数据暂存、通信中大帧数据拆包组包、网络自动路由等功能.该模块提供二次通信协议嵌入接口,能按照新协议便捷实现远程控制等新功能.本模块通过与电力计量设备对接,可实现偏远地区用电采集全覆盖,电力用户电费实时计算、提前预警、欠费远程停复电等功能,与一体化多渠道缴费系统配合,为电力智能营销开创了崭新的收费和停复电模式;通过与以清洁能源发电的电力设备对接,可提供新的通信通道,为电力远动、继保等自动化远程控制保驾护航;通过与电网巡检、应急指挥设备相结合,可低成本地解决偏远地区车辆与人员定位、通信的难题.该模块在电网多领域开辟了一种全新的通信模式,产生了显著的经济效益和社会效益.

1 原理与设计

1.1 北斗通信原理

北斗通信方式通过申请北斗通信卡,在北斗通信终端之间互相发送短信(数据),这种双向通信功能是中国北斗卫星导航系统区别于其它卫星导航系统的独特发明.端到端的通信方式不受地理位置限制,露天情况下通信无盲区,成本低廉,可作为通信手段匮乏的偏远地区通信方式的有效补充.

北斗通信的报文长度和通信频次由国家发放的通信卡等级决定,对民用开放的通常是通信间隔为1分钟的分钟卡,单帧可发送报文长度为78.5 字节.通信频次更高、单帧容量更长的高等级通信卡需要特殊申请以解决特定应用.

1.2 业务需求分析

通过对现有电力自动化业务系统和电网智能化需求进行分析,发现存在通信障碍的业务需求主要有:

(1)用电信息采集实现全覆盖难:2011年中国国家电网公司就对所辖电力公司提出了居民用电信息、各厂站电能量数据实现“全覆盖、全采集、全费控”的要求,目前仍未实现.

(2)工程应急车辆执行任务时,管理难:目前通用车载终端均采用GPS 定位、手机网络通信的工作方式,然而诸多地方尚未覆盖手机通信网络,工程车辆在行至该类地区执行任务时,其安全、沟通、行车人员管理都成了难题.

(3)电力员工外出巡检时,与电力公司中心沟通难:大量架空输电线路行经人迹罕至的草原、戈壁,技术人员户外巡检时,通常无法与主站人员保持及时沟通,这样上级部门无法考核下属员工实际是否完成巡检,巡检人员也无法第一时间将发现的问题进行汇报.

(4)各偏远地区安装的电力设备通信难:各小型光伏站、水电站分布在牧区、山涧,其所在地区远方设备不能正常与主站系统进行交互,无法满足自动化管理的要求.

(5)在电力公司部分应用中,缺少有效的备用通信手段:如应急通信车辆执行任务时,若应急车辆内海事卫星电话设备故障,将与外界失去联系.一些偏远地区的变电站只能采用单一的光纤通信,且光纤拉线长,途径山区、草原等,工作环境恶劣,一旦光纤通道发生故障,该变电站的通信就会中断.

2 系统设计

2.1 系统架构设计

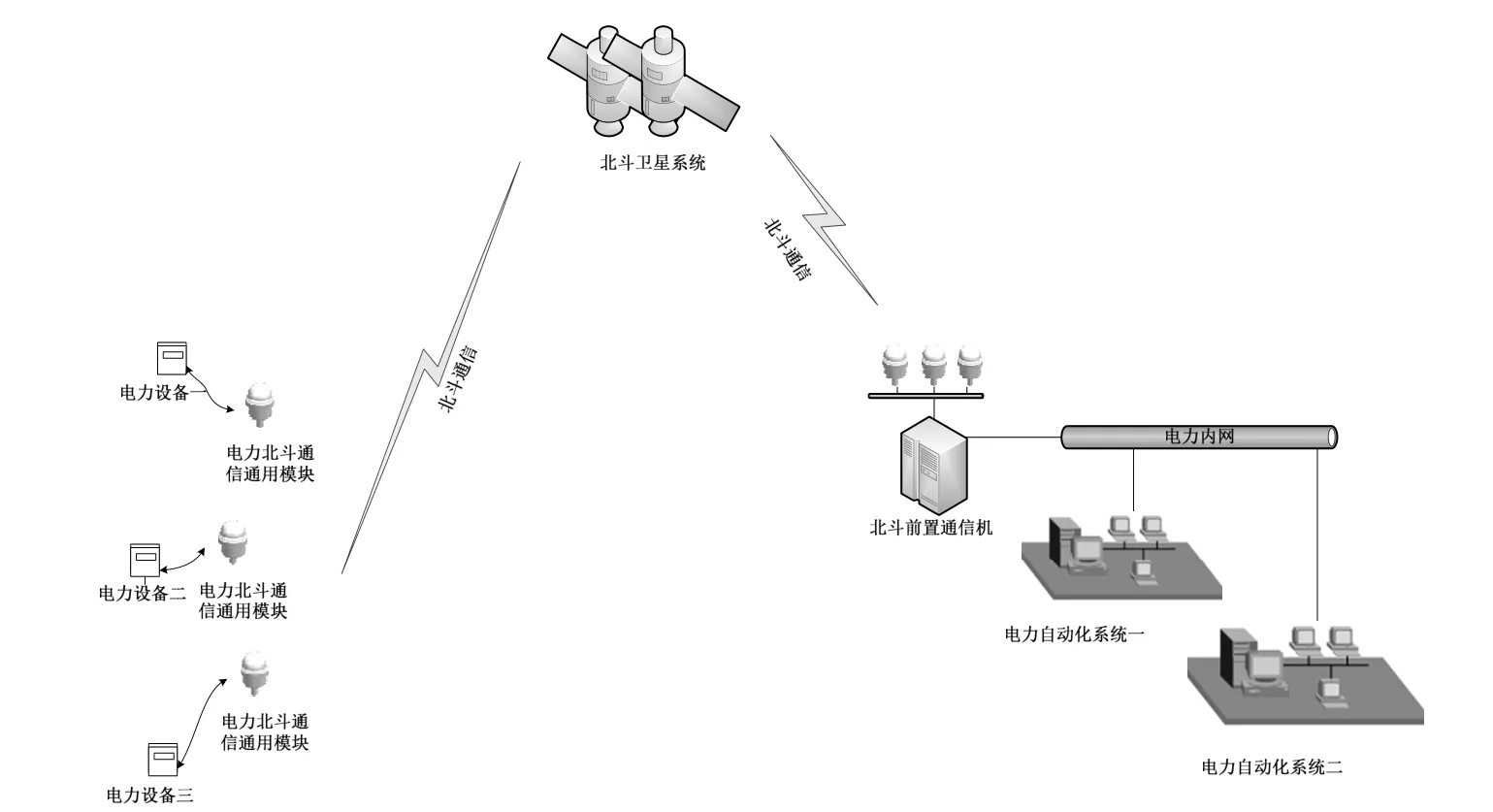

本文设计旨在建设服务于电网公司的北斗综合应用平台,集中利用北斗相关民用服务解决电力自动化应用上的业务需求,按照模块化的方式解决各项业务需求或弥补其原有方式的不足.方案以不改变已投运设备或已部署的电力应用系统为原则,透明地嵌入北斗通信通道.系统架构设计如图1所示.

在传统的通信方式中,各电力设备利用既有的通信通道与对应业务的电力自动化主站系统进行通信.当偏远地区的电力设备无法与主站系统建立连接时,可在远方现场加装电力北斗通信通用模块,远方现场电力设备通过原有的通信接口(如网口、串口等)与电力北斗通信通用模块对接,电力北斗通信通用模块将电力设备上送的数据进行协议转换后,利用北斗卫星通信通道,将数据上送至北斗前置通信机,北斗前置通信机进行规约还原,将还原后数据发送给对应的电力自动化主站系统.同理,各电力自动化系统亦可完成对现场电力设备参数指令的下发.

图1 系统架构

2.2 电力北斗通信通用模块设计

在设计上,电力北斗通信通用模块提供多种通信接口,方便与各类电力设备对接通信,在通信时可将本终端作为通用的数据传输天线使用[5].具体描述如下:

(1)同时提供RS232 串口、RS485 串口及网口三种通信方式,方便与各种远方电力设备通信接口对接;

(2)采用性能良好的芯片作为主处理器,使之具备良好的数据存储和处理能力,对于短时间内电力设备上送的大量数据,电力北斗通信通用模块因受限于北斗通信带宽限制无法及时完成上送,本地设备自动将数据暂存,按照北斗通信带宽逐步发送;

(3)预留二次开发接口,方便植入其它通信协议.

2.3 电力公司北斗通信前置设计

电力公司北斗通信前置建设在各自动化业务主站系统前端,是远方现场设备与各自动化业务主站系统通信的桥梁,以一对多的方式与现场各终端设备通信.其功能可简单描述为:接收现场终端的上行数据,进行正向数据处理后转发给自动化业务主站系统;针对自动化业务主站系统下行的指令,进行反向数据处理后,下发给现场终端.如在处理用电信息采集业务时,电表上行的居民用电数据传输到电力公司北斗通信前置时,电力公司北斗通信前置接收并将数据包还原为用电信息采集协议,并转化成TCP/IP 连接方式上送给电力公司用电信息采集系统.下行时,北斗通信前置接收电力公司用电信息采集系统指令数据,将数据格式转化为北斗通信协议,并以串口通信方式下行.

因单张北斗民用卡一分钟只能通信一次的频次要求,因此主站侧北斗通信前置容易成为整套系统的通信瓶颈,该问题可通过多卡并联或者多终端并联的方式解决,并联卡的张数或终端数根据实际的业务需要设置[6].

2.4 数据透明传输的实现与设计

要实现数据的透明传输,又不对现有的软硬件系统作任何调整,需在应用中解决两方面问题:

(1)数据帧的拆包组包:电力自动化协议对数据帧长度的规定远高于北斗单帧短报文78.5 字节的要求,因此传输中必须对电力数据报文进行拆包组包,使得发送时的报文和最终接收端收到的报文完全一致;

(2)协议转换:电力自动化协议多为网络协议,如TCP、UDP 等,而北斗通信终端之间的通讯方式为串口连接,因此在通信中需进行协议转换,使得数据传输协议在经过北斗通信通道后,其通信协议依然与原方式保持一致[7].

2.4.1 数据的拆包组包实现

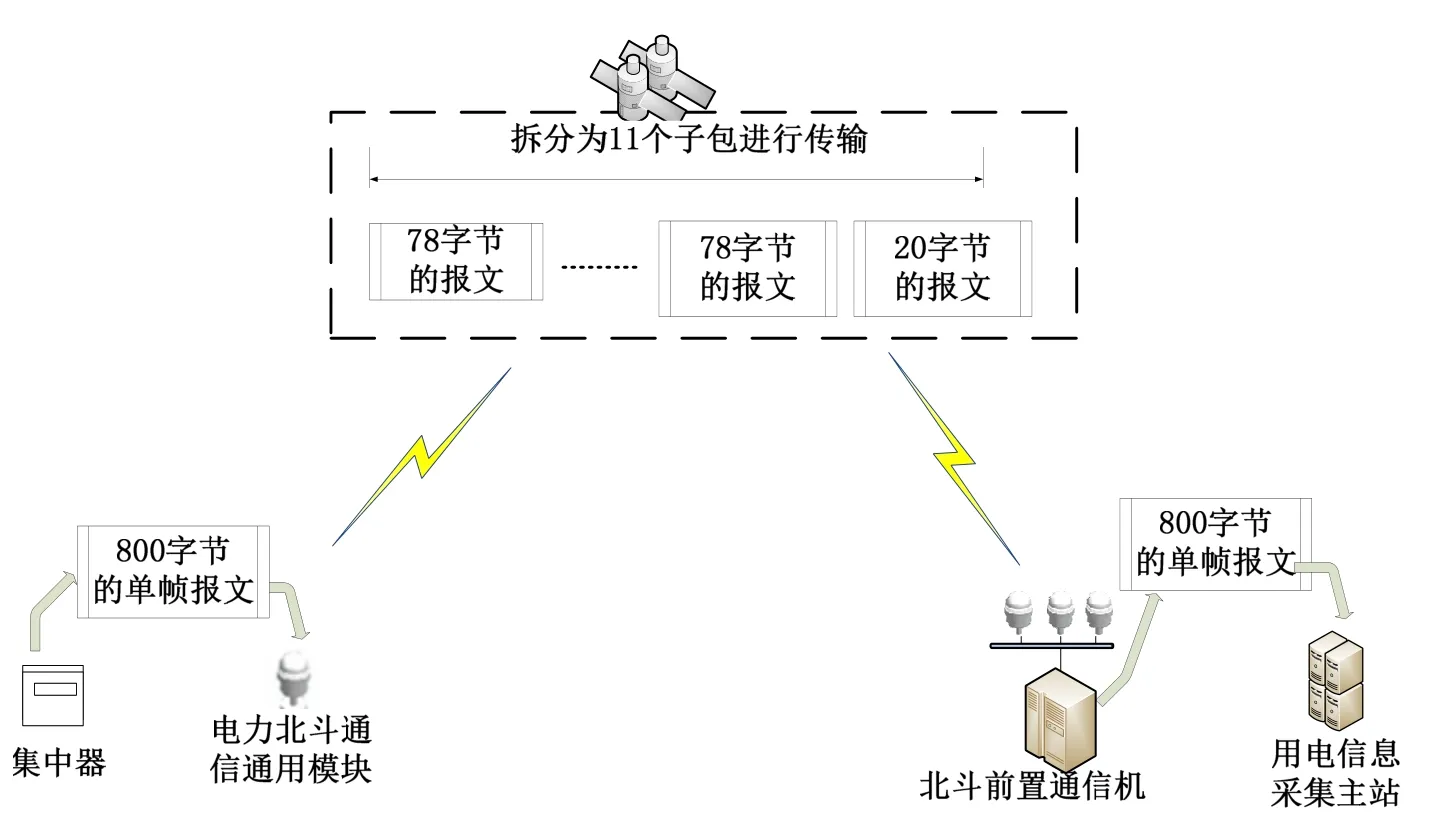

“北斗”卫星导航系统的报文有严格长度限制,在传输大数据包时,必须分包进行发送,并在接收端重新组包.这种拆组包处理方式适用于本文中讨论的全部电力自动化业务系统,下面仅以用电信息采集业务为例进行阐述.

例:若远方集中器将长度为800 字节的数据帧上送给电力北斗通信通用模块时,电力北斗通信通用模块将数据帧拆分成11 个子包(10 个78 字节和1 个20 字节),并利用北斗通信通道,逐一上送给主站北斗前置通信机,主站北斗前置通信机在接收完11 个子包后,重新组包,还原成原数据包格式并上送至用电信息采集系统主站.

图2 数据拆包、组包传输架构

2.4.2 规约转换实现

电力自动化协议多为网络协议,如中国国家电网用电信息采集业务以TCP 方式进行通信,中国南方电网输电线路状态监测业务以UDP 方式通信,这些业务在利用北斗卫星进行通信时,均需要先将其数据格式转化为符合北斗通信规约的报文格式,再以串口形式发送和接收,在接收端恢复原数据格式的同时,恢复为原有的TCP 或UDP 等形式[8].

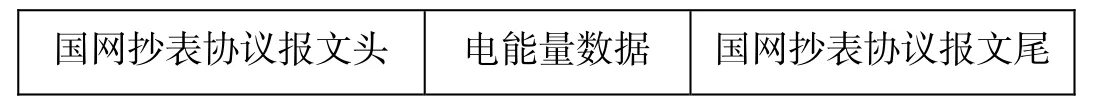

仍以用电信息采集业务为例进行阐述.中国国家电网公司用电信息采集均按照《电力用户用电信息采集系统通信协议 第一部分:主站与采集终端通信协议》(简称:国网抄表通信协议)进行,该协议数据包需转换成北斗协议数据包,经北斗通信通道送至北斗前置通信机,在北斗前置通信机端将北斗协议数据包还原为国网通信协议的数据包.

以上协议转换在北斗通信通道两端进行,不影响原通信方式,实现数据透传.国网通信协议数据包格式如图3所示.

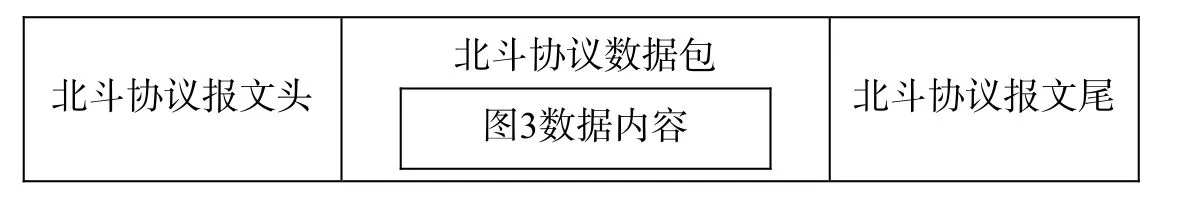

转换成北斗协议后,国网通信协议数据包将作为北斗协议的数据包,封装在北斗协议的帧格式中,数据包格式如图4所示.

图3 国网用电数据采集协议格式

图4 北斗协议封装后的国网用电数据通信协议格式

3 功能扩展与应用挖掘

3.1 二次通信协议的嵌入

上文已经实现数据的透明传输,但针对某些电力自动化业务系统,还存在一个明显时延缺陷.如某自动化业务系统主站服务端程序与远方电力设备双向交互通信时,其系统延时要求为10 秒以内,而北斗单次通信时延为1 分钟,这样就可能形成主站端在连续多次下发数据召唤后,远方设备第2 次及以后回复数据报文需要在1 分钟以后上送,导致回复数据报文因超过系统时延而被系统认为无效.

此时可针对具体的电力自动化业务系统,利用电力北斗通信通用模块的二次开发接口,将自动化业务系统关心的数据召唤指令,预先嵌入到电力北斗通信通用模块中,由电力北斗通信通用模块发起数据召唤并主动上送到北斗通信前置机,北斗通信前置机进行数据预存.在主站业务系统发起数据召唤时,北斗通信前置机从本地提取对应数据,并响应主站业务系统,对于电力北斗通信通用模块内置指令之外的数据请求,才实际下行到远方电力设备[9].

这种处理方式对业务系统有一定的通信时延,其时延长度一般可控制在10 分钟以内,但这种方式不适用于请求指令格式多变的业务系统.

3.2 电力北斗通信终端其它应用挖掘

在利用本方案解决偏远地区既有的电力自动化业务通信的同时,也探索在电力智能化其它方面的应用,如电力巡检,应急抢险[10].将手机与本系统中的电力北斗通信通用模块结合,可形成以下应用效果:

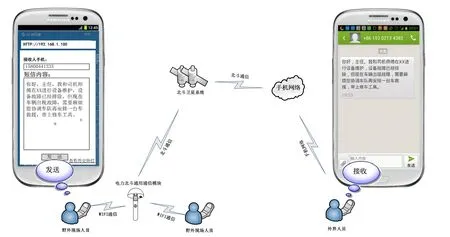

(1)手机通过Wi-Fi 方式与电力北斗通信通用模块简单互联:在手机浏览器中输入电力北斗通信通用模块IP,即可在通信盲区与外部人员进行手机短信发送和接收,实现对外实时沟通,如图5所示.

图5 智能电网中的电力巡检应用

(2)电力北斗通信通用模块能将户外活动人员的位置信息定时上传至上级部门,上级部门能及时追踪到其行动轨迹.

北斗手持可以利用北斗卫星系统的定位功能,定位出自身坐标和高程信息.因此利用手机APP 访问北斗手持后,可以了解自身的位置信息.同时可以将共同执行工作任务的班组人员绑定在一起,通过位置共享的方式,实时了解到队内每一个成员所在位置.这种功能在分开执行任务、队友失踪等情形下,可以发挥重要作用.

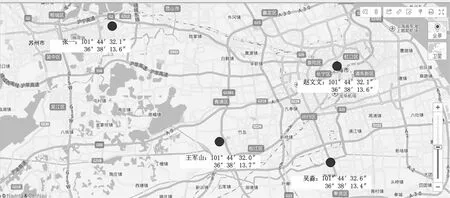

如果把一个公司或单位在偏远地区执行工作任务的所有帮组位置信息共享在系统后台上,主站管理人员可以知道户外全部人员的位置信息和历史路径.该功能可在人员考勤或意外发生时的后期搜救上发挥重要作用.如图6所示.

图6 全体偏远地区值勤人员在后台系统中的位置共享

(3)在意外发生时,户外人员可通过电力北斗通信通用模块向主站管理人员发送包含位置坐标内容的求救信息.在偏远地区执行紧急工作发生意外情况,或特殊事件(如地震灾害)发生时的应急救援现场,按下设备“紧急救援按键”3 秒,设备指示灯闪烁后,配置在系统中的特定人员可收到设备发出的救援短信.

4 结论

本文对中国北斗卫星系统的短报文通信的特点进行了研究,研发电力北斗通信通用模块,通过对运行在偏远地区的电力设备加装电力北斗通信通用模块,在电力公司部署北斗通信前置机进行数据转发和协议转换的方式,能在一定程度上解决偏远地区的电力设备通信难题,此方式下现场安装极为简单,对电力施工技术人员进行简单培训后,即可独立完成远方设备的安装.受北斗卫星民用卡每分钟只能通信一次,单次通信只有78.5 字节的通信限制,超过此长度的数据包只能分包传输,因此本文阐述方案只适用于解决数据传输量不是很大、实时性要求不是非常高的电力自动化系统.属于此类的电力自动化系统有:居民用电信息采集系统,电力负控系统,电力费控系统,输变电设备运行状态监测系统,电力车辆调度与管理系统等.对于通信数据量大、实时性要求非常高的电力自动化系统,此方案并不适用,如:电力视频监控系统、电力保护设备的实时通信系统等.此外,将北斗卫星系统的定位和通信功能结合起来,可用于偏远地区电力巡检时对外的沟通交流或应急抢险时的求援定位等.此方式还具备不占用电力公司内网IP,也不占用电力信息内网带宽等优势.