治疗原发性三叉神经痛3种方法疗效比较研究

2021-01-29张玲康怀鑫姚建国

张玲康怀鑫姚建国

(1南昌大学附属儿童医院康复中心 南昌330006;2南昌大学医院 江西南昌330006)

原发性三叉神经痛属于一种较常见的疼痛性神经功能性疾病,发病率为12.6/10万人[1]。由于发病机制不明确、易复发、难以根治,且发作时疼痛剧烈,该病被认为是“世界上人类最大的敌人”[2]。目前针对原发性三叉神经痛,临床治疗方法多种多样,疗效因人而异。本研究比较了伽玛刀、针灸、伽玛刀联合针灸3种方案治疗原发性三叉神经痛的临床疗效。现报道如下:

1 资料与方法

1.1 一般资料 回顾性纳入南昌大学医院2010年3月~2016年9月收治的原发性三叉神经痛患者144例作为研究对象。纳入标准:(1)符合《现代临床医学诊断标准丛书/内科疾病诊断标准》[3]中原发性三叉神经痛诊断标准;(2)治疗前未接受任何相关治疗或相关治疗无效,已停止6个月以上;(3)能接受和坚持医嘱治疗,并签署知情同意书;(4)MRI扫描能清晰显示三叉神经根部。排除标准:(1)肿瘤压迫或血管畸形等所致的继发性三叉神经痛者;(2)心、肝、肾等器官严重衰竭者;(3)针灸治疗禁忌证者;(4)存在MRI检查禁忌证者。按治疗方法不同将144例患者分为A、B、C三组,各48例。A组男26例,女22例;年龄28~76岁,平均(55.54±4.87)岁;病程6个月~25年,平均(150.07±2.42)个月;左侧21例,右侧27例;疼痛区域分布,Ⅰ支1例,Ⅱ支4例,Ⅲ支17例,Ⅰ+Ⅱ支5例,Ⅱ+Ⅲ支20例,Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ支1例。B组男28例,女20例;年龄29~77岁,平均(56.13±2.91)岁;病程3个月~24年,平均(149.88±2.68)个月;左侧17例,右侧31例;疼痛区域分布,Ⅰ支1例,Ⅱ支6例,Ⅲ支15例,Ⅰ+Ⅱ支4例,Ⅱ+Ⅲ支19例,Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ支3例。C组男24例,女24例;年龄29~76岁,平均(54.96±3.97)岁;病程4个月~24年,平均(149.35±3.66)个月;左侧23例,右侧25例;疼痛区域分布,Ⅰ支2例,Ⅱ支4例,Ⅲ支18例,Ⅰ+Ⅱ支4例,Ⅱ+Ⅲ支19例,Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ支1例。三组患者中有102例(A组31例,B组35例,C组36例)为患侧三叉神经分布区域反复突发闪电样阵发性剧烈疼痛,42例(A组17例,B组13例,C组12例)为持续性疼痛阵发性加重;138例(A组45例,B组45例,C组48例)有“扳机点”,刺激“扳机点”可诱发疼痛,患者往往畏惧张口、咀嚼、触摸、刷牙等;123例(A组41例,B组39例,C组43例)伴有患侧颜面部麻木或味觉功能减退;78例(A组24例,B组27例,C组27例)曾疑为牙病,有反复拔牙病史。三组患者一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。本研究经医院医学伦理委员会批准。

1.2 治疗方法

1.2.1 A组行伽玛刀治疗。患者在局麻下安装瑞典Elekta公司生产的Leksell-G型立体定位头架定位,头架前后的X轴中点与头颅中线共线,两侧的Y轴与听眦线平行。定位后应用美国GE公司生产的1.5T MRI扫描仪,层厚3 mm、无层间距头颅轴位与冠状位扫描。将定位影像传输至Masep Super plan V4.2头部治疗计划系统,重建后由临床医师、物理师共同制作治疗计划:将患侧三叉神经根部勾画为计划靶区,选用4 mm准直器,在三叉神经根部沿其走行部位设置2个靶点,用50%的等剂量曲线包绕计划靶区,给予40~45 Gy的处方剂量;脑干区以13%~15%等剂量曲线评估,剂量应小于12 Gy。计划制作完成后,将患者按照治疗计划所提供的X、Y、Z三维坐标数值,准确置于MASEP旋转式头部伽玛刀治疗系统中进行治疗,治疗结束拆除头架。

1.2.2 B组 行针灸治疗。患者取靠背坐位或仰卧位,充分暴露治疗部位。选取印堂、人中、神庭、外关、完骨、天柱、合谷、风池等作为主穴,第Ⅰ支痛患者加取患侧阳白、攒竹、头临泣、丝竹空为配穴;第Ⅱ支痛患者加取患侧上关、四百、太阳为配穴;第Ⅲ支痛患者加取患侧大迎、下关、地仓为配穴;多支痛患者加取上述患侧相应穴位为配穴。常规消毒后,取苏州天协针灸器械有限公司生产的25号毫针(1.5~2.0寸),采用针刺泻法,以提插捻转手法施针,施针过程中保持与患者沟通,进针深度约0.5寸,待患者感觉有麻、重、触电、酸胀等感觉后停止,留针20 min/次,1次/d,10次为一个疗程,每个疗程结束后休息1 d,连续治疗3个疗程。

1.2.3 C组行伽玛刀联合针灸治疗。患者行伽玛刀治疗(方法同A组)后,即刻行针灸治疗(方法同B组)。

1.3 观察指标 (1)采用疼痛视觉模拟评分表(VAS)[4]评估三组患者治疗前、治疗后1周、1个月、6个月,及治疗后1、2、3年的疼痛程度。0分表示无疼痛;1~3分表示轻微疼痛;4~6分表示中度疼痛;7~10分表示重度疼痛。(2)采用即时止痛率评估三组患者即刻止痛效果:即效为0~10 min即刻止痛;显效为10~30 min疼痛明显减轻;好转为30 min~2 h疼痛有所减轻;无效为2 h以上疼痛未减轻。即时止痛率=(即效例数+显效例数)/总例数×100%[5]。(3)观察三种治疗方法下,患者3年内不良反应发生情况及复发率。(4)采用治疗总有效率评价三组患者3年内临床疗效。疗效判定:临床治疗总有效率参照《中医病证诊断疗效标准》[6]中有关评判标准拟定。痊愈:疼痛完全消失;显效:疼痛大部分消失,发作频率较治疗前减少50%以上;有效:疼痛有所减轻,发作频率较前减少25%~50%;无效:疼痛无明显改善,发作频率较前减少小于25%。治疗总有效率=(痊愈例数+显效例数+有效例数)/总例数×100%。

1.4 统计学方法 采用SPSS20.0统计学软件进行数据统计分析。计量资料以(±s)表示,治疗前后比较采用配对样本t检验,组间比较采用方差分析;计数资料采用率或构成比表示,组间比较采用χ2检验。P<0.05表示差异有统计学意义。

2 结果

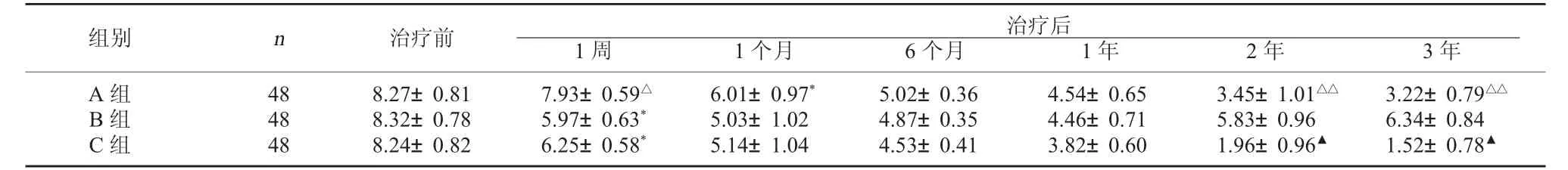

2.1 三组VAS评分比较 治疗前三组VAS评分比较,差异无统计学意义(P>0.05)。A组治疗后1周与治疗前比较,差异无统计学意义(P>0.05);治疗后1个月,A组VAS评分较治疗前明显降低(P<0.05)。B组及C组治疗后1周VAS评分较治疗前明显降低(P<0.05)。治疗后1周,B、C组VAS评分低于A组(P<0.05),但B组与C组比较,差异无统计学意义(P>0.05)。治疗后1个月~1年,三组VAS评分比较,差异无统计学意义(P>0.05);治疗后2年~3年,C组<A组<B组(P<0.05)。见表1。

表1 三组治疗前后VAS评分比较(分,±s)

表1 三组治疗前后VAS评分比较(分,±s)

注:与同组治疗前比较,*P<0.05;分别与同列B组、C组比较,△P<0.05;与同列A组比较,▲P<0.05;与同列B组比较,△△P<0.05。

组别 n 治疗前 治疗后1周 1个月 6个月 1年 2年 3年A组B组C组48 48 48 8.27±0.81 8.32±0.78 8.24±0.82 7.93±0.59△5.97±0.63*6.25±0.58*6.01±0.97*5.03±1.02 5.14±1.04 5.02±0.36 4.87±0.35 4.53±0.41 4.54±0.65 4.46±0.71 3.82±0.60 3.45±1.01△△5.83±0.96 1.96±0.96▲3.22±0.79△△6.34±0.84 1.52±0.78▲

2.2 三组即时止痛效果比较 治疗后三组患者即时止痛率比较,A组<B组<C组。其中A组与B组比较,差异有统计学意义(P<0.05);B组与C组比较,差异无统计学意义(P>0.05)。见表2。

表2 三组即时止痛效果比较[例(%)]

2.3 三组不良反应发生情况及复发情况比较 治疗后3年内,三组不良反应发生率比较:B组<C组<A组;三组复发率比较:C组<A组<B组,差异均统计学意义(P>0.05)。见表3。

表3 三组不良反应发生情况及复发情况比较

2.4 三组临床疗效比较 治疗后3年内,三组患者治疗总有效率比较:B组<A组<C组。其中B组与A组比较,差异无统计学意义(P>0.05);A组与C组比较,差异有统计学意义(P<0.05)。见表4。

表4 三组患者临床疗效比较[例(%)]

3 讨论

三叉神经是人体最粗大的一对混合性脑神经,分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三支,分别负责头顶部、颜面部、口腔的感觉及咀嚼肌运动。三叉神经痛是一种以患侧颜面部反复发作的剧烈性疼痛为主要特征的慢性疾病,其发病机制现有“脱髓鞘病变”及“血管压迫”两种学说。“脱髓鞘病变”学说认为三叉神经有髓纤维局部发生脱髓鞘样改变,抑制或降低了传导速度,导致神经纤维局部肿胀,交叉兴奋,引起兴奋性提高产生疼痛;“血管压迫”学说认为三叉神经根部受周围血管压迫导致水肿,易产生自发性冲动放电,引起疼痛发作[7]。现今临床上治疗原发性三叉神经痛的方法多样,但疗效差异较大,故无统一的治疗选择标准。目前伽玛刀放射外科治疗由于定位精确、创伤小、疗效确切且复发率低,针灸治疗由于即时止痛效果好、简便易行、经济安全且毒副作用小,两者越来越为临床医师及三叉神经痛患者所接受和青睐[8~9]。伽玛刀放射外科治疗是将多束伽玛射线通过弧形聚焦于三叉神经根部,经过大剂量照射,引发部分三叉神经感觉支变性、溶解、空泡化、脱髓鞘改变、线粒体肿胀、施旺细胞破坏,甚至轴突断裂,影响神经电位的传导通路,使疼痛缓解或消失,因运动支不受照射影响,故三叉神经的运动功能依然存在[10]。中医学认为,三叉神经的分布与三阳经循行十分吻合,患者因外感、内伤等引发风寒或风热,邪入三阳经络,致三阳经络阻塞,引起风火上扰及筋脉痉挛,使阳气交汇于头面部,从而出现头面部疼痛。针灸治疗则具有疏通经络、调整气血等作用,通过在主穴施针的基础上,按患者疼痛部位,根据气血不足、风邪阻络及血瘀阻络辨证取配穴施针,刺激相应穴位可促进三阳经络通畅,改善血液循环,确保气血正常运行,同时对三叉神经异常放电传导作用产生阻断效果,达到迅速止痛的目的[11]。

研究发现,伽玛刀放射外科治疗由于安装Leksell-G型立体定位头架,易引起患者头痛头晕、恶心呕吐等不良反应,导致即时止痛效果不明显、作用相对缓慢[12]。但该治疗方法因定位精准,治疗直接作用于三叉神经根部,故而提高了治疗总有效率(A组,81.25%,39/48),降低了疼痛复发率(A组,14.58%,7/48),研究结果与康怀鑫、孙君照、张欣杰等[13~15]报道的文献结果基本相符。针灸治疗即时止痛效果明显(B组,64.58%,31/48),研究结果与吴家利等[5]报道文献结果基本相符。该方法简便易行,但因三阳经络易受外感内伤、情志情绪等方面的影响,导致复发率较高(B组,25.00%,12/48),总有效率相对偏低(B组,70.83%,34/48),研究结果与吴宏达、李冬伟、刘征等[16~18]报道的文献结果基本相符。伽玛刀联合针灸治疗是将两种方法相结合,充分弥补了这两种方法单纯治疗的不足,大大提高了治疗效果,减轻了患者的痛苦。本研究结果显示,伽玛刀联合针灸治疗的总有效率为95.83%(46/48)、即时止痛率为81.25%(39/48),均高于单纯伽玛刀放射外科治疗及单纯针灸治疗;复发率只有4.17%(2/48),均低于单纯伽玛刀放射外科治疗(14.58%,7/48)及单纯针灸治疗(25.00%,12/48);不良反应发生率为41.67%(20/48),明显低于单纯伽玛刀放射外科治疗(75.00%,36/48)。三者VAS评分比较亦充分佐证了伽玛刀联合针灸治疗总有效率高、即时止痛效果好、复发率低、不良反应轻微的临床疗效。

根据放射治疗生物学及剂量衰减原理,伽玛刀治疗作用相对缓慢,一般在治疗后12个月左右生物学反应达到最大,遂后残余剂量逐渐衰减、反应逐渐降低,24个月左右残余剂量基本消除。参照国内外相关报道,依据研究组多年随访追踪统计,伽玛刀治疗后2~3年为副作用最多、复发率最高阶段。因此,研究组判定临床疗效时间节点定为3年。本研究存在的限制与不足:(1)本研究在行伽玛刀治疗时安装定位头架易引起患者头痛头晕、恶心呕吐,这些因素对即时止痛率、VAS评分、并发症的统计及比较产生一定程度的影响。期待后续病例在治疗中,尽量减少相关因素的影响。(2)随访时间相对较短,无3年后的随访统计分析。以后要进一步统计更长时间的随访,观察比较3年后的并发症、复发率及治疗有效率。(3)研究例数有限,无法进行大规模、大数据的统计分析。期待后续有高质量的大样本进行观察对比,进一步明确伽马刀联合针灸治疗的长期疗效。

综上所述,伽玛刀联合针灸治疗是先借助伽玛刀放射外科治疗从内源根本上达到止痛效果,再通过针灸治疗从外源穴位上进一步发挥即时止痛效果。两种治疗方法结合使用起到协同增效作用,提升治疗效果。两者作用相互补充,达到内外结合、标本兼治的目的,使疗效达到最优化,损伤达到最小化。伽玛刀联合针灸治疗能够有效地治疗原发性三叉神经痛,全程减轻患者痛苦,提高其生活质量。