钝鞘中脉叶蜂的预测方法

2021-01-28牟顺泰魏小虎莫晶毛浩龙杨燕萍

牟顺泰,魏小虎,莫晶,毛浩龙,杨燕萍

(1.甘肃省小陇山林业实验局林业有害生物防治检疫站,甘肃 天水 741020;2.甘肃省小陇山林业实验局林业科学研究所,甘肃 天水 741022)

钝鞘中脉叶蜂MesoneuratruncatathecaWei,属膜翅目叶蜂科中脉叶蜂属[1-2],于2011年在秦岭发现。该虫在小陇山林区1 a发生1代,以老熟幼虫结茧在树冠下的枯枝落叶层下越夏越冬;幼虫阶段取食危害锐齿栎Quercusalienavar.acuteserrata和辽东栎Quercusliaotungensis叶片,在暴发期也危害山榆Ulmuspropinqua和铁橡树Quercusspinosa[3];暴发周期约8 a(2010—2020年连续观察),在暴发期,蔓延迅速,几乎可食完树上的所有叶片,使栎类阔叶混交林林分在夏季呈现整片或斑驳化光秃。如果不采取防治措施,其连年危害,会造成寄主树势严重衰弱、生长量降低甚至死亡,是目前小陇山林区危害锐齿栎和辽东栎的主要有害生物。为准确预测钝鞘中脉叶蜂的发生期、发生量和危害程度,制定科学的防治措施,有效控制其危害,笔者2012—2019年对钝鞘中脉叶蜂的预测技术进行了研究与应用。

1 研究方法

1.1 研究区自然概况 研究区位于甘肃省小陇山林区张家庄林场和党川林场(34°06′~ 34°26′N,106°04′~106°45′E),海拔 1 250~2 740 m,坡度一般在30°~45°之间,属秦岭西端南坡,地势险峻。大陆性季风气候,年均气温11.7℃,年均降雨量748 mm,7—9月降水量约占全年的70%。土壤以棕色森林土(棕壤)为主,土层厚度30~50 cm。森林覆盖率91.4%,在海拔1 400~2 000 m主要分布栎类阔叶混交林,主要组成树种有锐齿栎、辽东栎、山杨Populusdavidiana等,下木有箭竹Sinarundinarianitida、马氏忍冬Loniceramaackii、榛子Corylusheterophylla、美丽胡枝子Lespedezaformosa等,地被物以禾本科、莎草科植物为主。

1.2 蛹期发育调查 3月中旬在张家庄林场桥地沟采集钝鞘中脉叶蜂茧1 400枚,按1 000枚和400枚分装在2个缝制好的尼纶网袋里,在采集点(固定观察点)选择不易受牲畜、野生动物践踏的地方,依照钝鞘中脉叶蜂结茧的自然环境将其分开掩埋。1 000枚组,每2 d挖开1次,随机抽取10枚剖检,检查是否有幼虫化蛹;从第1头幼虫化蛹之日始,每日剖检20枚,记录抽样数、死亡幼虫数、化蛹数和指示植物物候,计算越冬幼虫存活率和化蛹百分率,直至连续3 d抽样中不再出现存活幼虫;然后根据计算的化蛹百分率筛选指示植物。同时,取剖检时发现的20头蛹,分装在20个养虫盒内,观察蛹发育历期。待1 000枚组化蛹、羽化结束后,将另外400枚的茧取出,带回室内统计越冬幼虫化蛹羽化率。

1.3 成虫羽化调查 在研究蛹的采茧区域挖取带钝鞘中脉叶蜂虫茧的落叶层,分装在5个木箱中,木箱的上口用尼纶网袋套住,放置在固定观察点的背阴处;从箱内出现第1头成虫开始,每天1次记录成虫的羽化数、雌雄数,直至羽化结束;确定其发育进度,统计其性比、寿命,并剖检雌成虫,统计孕卵量。在发生区捕捉濒死的雌成虫剖检遗腹卵,根据孕卵量、遗腹卵数据计算成虫的产卵量。

1.4 卵期调查 2014年4月在固定观察点的受害树上挂牌标记易观察的有卵叶20个,每天观察1~2次,记录卵的形态、色泽、种群数量随发育时间变化的特征,统计卵历期及卵孵化率。

1.5 幼虫发育与取食危害调查 选择卵期调查的自然小群为研究对象,从出现第1头幼虫开始,每天1~2次观察记录幼虫的形态、色泽、种群数量及幼虫危害状随发育时间变化的特征,直至幼虫下树结茧。统计各龄幼虫的头宽、体长、历期、存活率、危害状及幼虫结茧率。

1.6 幼虫食叶量调查 在观察自然小群幼虫进入2,3,4,5龄和5龄幼虫下树的当天,随机抽取10株未受害的锐齿栎样树,在每株样树的东南西北4个方位各随机摘取1个生长正常叶片,用方格纸调查样叶的单叶面积。

在钝鞘中脉叶蜂卵期,随机抽取10株易观察的锐齿栎受害树,在每株样树的东南西北4个方位各选取1个有卵叶挂牌标记。在1龄幼虫孵出的当天,保留1个目标幼虫,摸除本叶上的剩余幼虫和周围树叶上全部幼虫,在目标幼虫进入2,3,4,5龄及5龄幼虫下树的当天,用方格纸调查标记叶的剩余面积,统计各龄幼虫的食叶量。

2 结果与分析

2.1 卵不同发育阶段的形态 初产卵呈长梭形,黄白色,随着发育时间的延长,卵形逐渐趋于椭圆形,卵壳薄而透明(表1)。

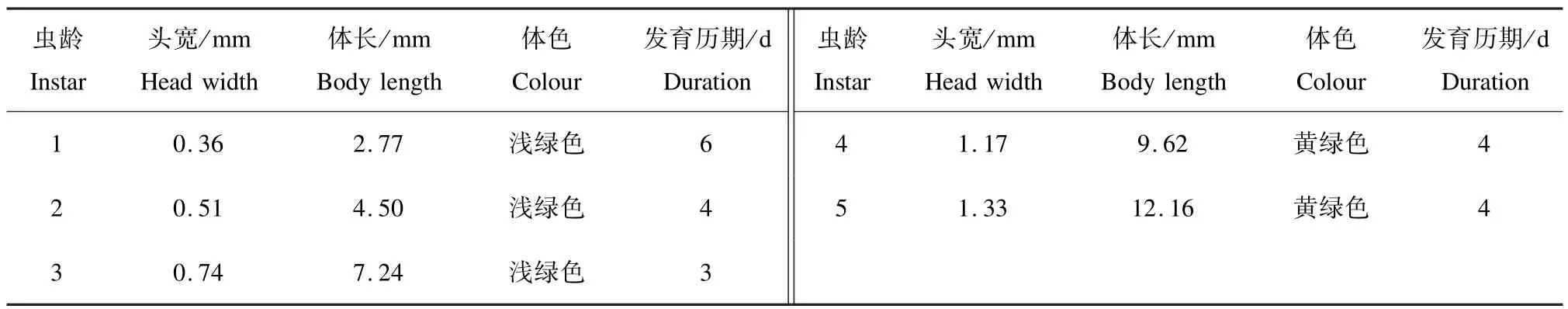

2.2 各龄幼虫的形态和历期 钝鞘中脉叶蜂1~5龄幼虫各10头的头宽和体长平均值见表2。1~3龄幼虫浅绿色,4~5龄幼虫黄绿色。

表1 钝鞘中脉叶蜂卵不同发育阶段的形态Tab.1 Morphology of M.truncatatheca egg at different developmental stages

表2 钝鞘中脉叶蜂幼虫的形态和历期Tab.2 Morphology and duration of M.truncatatheca larvae

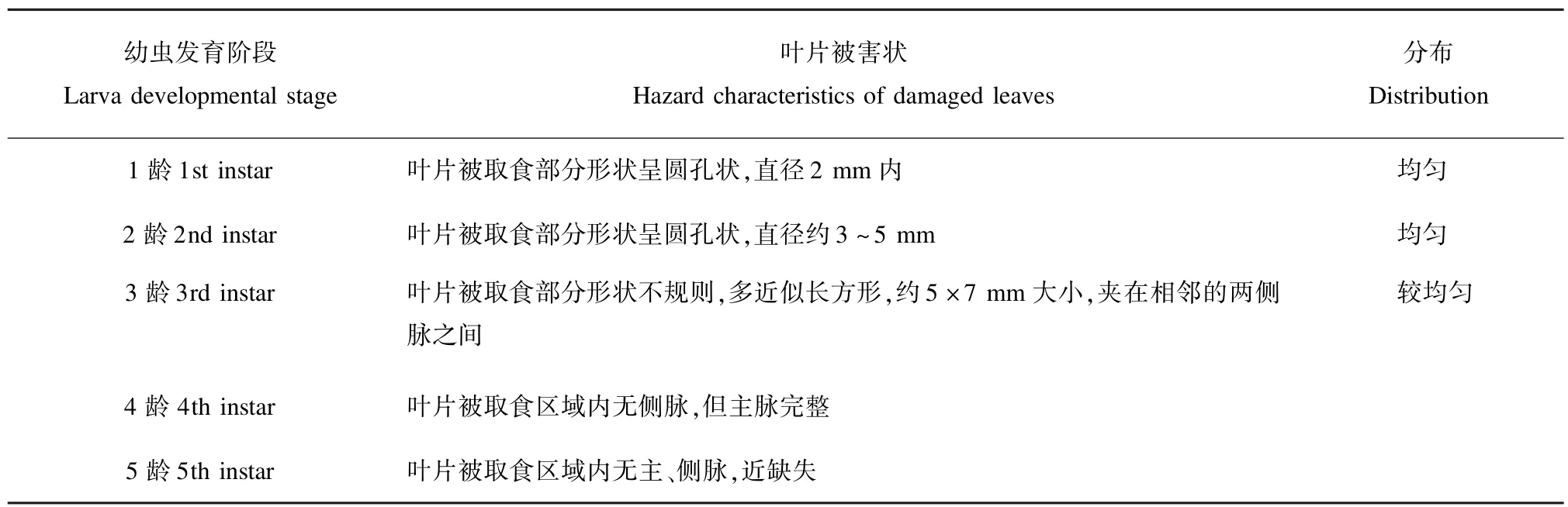

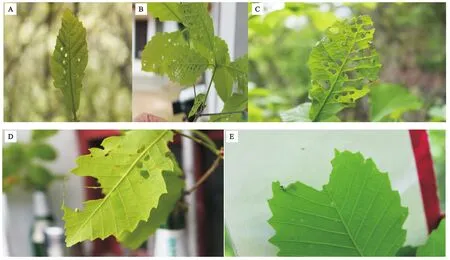

2.3 各龄幼虫危害状 钝鞘中脉叶蜂各龄幼虫的危害状有明显的规律性,1龄与2龄幼虫的危害状都呈圆形,且夹在相邻两侧脉间,面积大小不同;3龄幼虫危害状不规则,夹在相邻两侧脉间;4龄幼虫危害后无侧脉,但主脉完整;5龄幼虫危害状呈片状,无主侧脉(表3,图1)。

表3 钝鞘中脉叶蜂幼虫不同龄期的叶片被害状特征Tab.3 Hazard characteristics of leaves damaged by M.truncatatheca larvae at different instars

图1 钝鞘中脉叶蜂1~5龄幼虫危害状Fig.1 Hazard characteristics of M.truncatatheca larvae from 1st instar to 5th instar

2.4 物候预测 筛选出分布广、较常见、物候期特征比较明显,可以用来预测钝鞘中脉叶蜂发育时期的12种植物。钝鞘中脉叶蜂发育时期与指示植物物候期的对照见表4。

表4 钝鞘中脉叶蜂发育时期与指示植物物候期对照Tab.4 Comparison of development stage of M.truncatatheca and indicator plant phenophase

2.5 发生期预测(期距法)

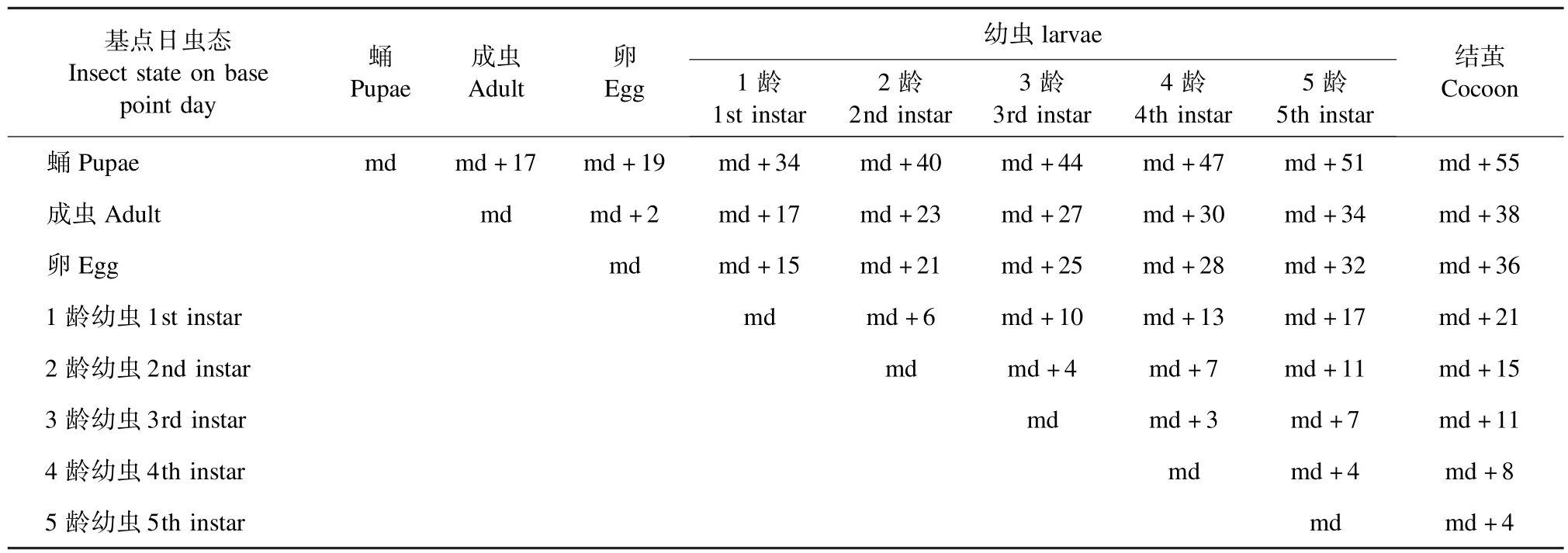

2.5.1 预测方法 钝鞘中脉叶蜂不同虫态历期分别为:蛹17 d,成虫产卵前期2 d,卵15 d,幼虫历期21 d。同虫态期距为:初见期至始盛期4 d,始盛期至高峰期3 d,高峰期至盛末期3 d。根据钝鞘中脉叶蜂各虫态历期建立发生期预测表(表5)。成虫产卵后,钝鞘中脉叶蜂以多种虫态共存于树上、地上、枯枝落叶层下。根据总体数量变化节点,将发生期预测分为成虫产卵前(基点日)和成虫产卵后(基点日)2种情况进行推算。

2.5.1.1 基点日在成虫产卵前的预测方法 第1步,在钝鞘中脉叶蜂发生区抽样挖取虫茧,统计羽化数(羽化孔),化蛹数,确定基点日发育进度;第2步,根据钝鞘中脉叶蜂发生期预测表推算目标虫态的发生期。

2.5.1.2 基点日在成虫产卵后的预测方法 第1步,在钝鞘中脉叶蜂发生区抽样调查出发育最快的小群(记为a小群),根据a小群的虫态对照表1或表2或表3,确定a小群基点日发育时期并推算此虫态的初见期;第2步,根据表5预测目标虫态的初见期;第3步,利用同虫态期距预测目标虫态的始盛期、高峰期、盛末期。

表5 钝鞘中脉叶蜂发生期预测Tab.5 Occurrence forecast on M.truncatatheca

2.5.2 应用实践 2016年4月21日在党川林场龙王沟抽样调查20株受害锐齿栎,发现当日卵、成虫、蛹、老熟幼虫共存,早期卵呈长椭圆形,卵壳薄,有光泽,但无黑点;查“表1钝鞘中脉叶蜂卵不同发育阶段的形态”,这些卵应为第Ⅲ阶段(第8~12天),推算出产卵初见期在4月9—13日;对照“表5钝鞘中脉叶蜂发生期预测表”中的“md+25”预测3龄幼虫初见期应出现在5月4—8日;根据同虫态期距“初见期至始盛期4 d,始盛期至高峰期3 d”推算出当年此发生区钝鞘中脉叶蜂3龄幼虫高峰期应出现在5月11—15日。当年3龄幼虫实际高峰期是5月13日,预测较为准确。

2.6 发生量预测

2.6.1 建立预测式 在秦岭西端小陇山林区以锐齿栎为主要优势树种的栎类林分中,钝鞘中脉叶蜂越冬幼虫(茧内)化蛹羽化率为43%,雌雄比1.4∶1,每头雌成虫产卵量为19粒,卵孵化率为81.3%,1龄幼虫存活率为74.3%,2龄幼虫存活率为70.9%,3龄幼虫存活率为66.7%,4龄幼虫存活率为96.2%,5龄幼虫结茧率为100%。利用有效虫口基数法建立小陇山林区钝鞘中脉叶蜂发生量预测式。

短期预测式P卵=5.07P0茧,P3龄幼虫=1.43P0茧。式中,P为繁殖量;P0为上一代虫口基数。

中期预测式P茧=1.39P0茧。式中,P为繁殖量;P0为上一代虫口基数。

2.6.2 应用实践 2016年3月,在小陇山张家林场兴隆场、大沟、菜籽岭钝鞘中脉叶蜂发生区分别抽样10株锐齿栎,3块样地的树冠下茧密度分别为26,19,13 个/m2。根据P茧=1.39P0茧计算出,下一年3地的茧密度约为36,27,18个/m2。2017年3月在原地用同样的方法调查,3地茧密度分别为40,25,14个/m2,与预测基本吻合。

2.7 成灾预测 在钝鞘中脉叶蜂1~5龄幼虫的最后1天,测得生长正常的40个锐齿栎样叶平均单叶面积依次为 5.1,14.0,32.6,47.0,80.6 cm2。1~5龄幼虫每头的平均食叶量依次为0.036,0.167,4.075,6.671,13.450 cm2。国家林业局关于印发《主要林业有害生物成灾标准》的通知[7]中,非检疫性有害生物叶部害虫的成灾标准为失叶率60%以上,以此推算出钝鞘中脉叶蜂1~5龄幼虫的虫口密度依次达到 85.0,50.3,4.8,4.2,3.6 头/叶时为成灾。

3 讨论

2012年在钝鞘中脉叶蜂幼虫期,天气偏暖。在标记观察的自然小群中,最早孵出的2头幼虫1~5龄各龄历期分别为 6,3,2,4,4 d,然后蜕皮进入 6龄,6龄历期7 d,幼虫期共26 d。其余幼虫均5龄,历期平均20 d,与其余年份观察的幼虫历期21 d相近。各年历期基本相同,用历期预测发生期是比较准确的。

在钝鞘中脉叶蜂暴发期,寄生蜂种群数量增长非常快,如果在钝鞘中脉叶蜂卵孵化期看到树冠上寄生蜂密集,发生量预测时就要考虑下一年钝鞘中脉叶蜂化蛹、羽化率突降、甚至趋近于零的可能性。

用幼虫危害状进行幼虫期监测与预测,可以解决林区寄主植物树体高大、近距离观察统计难的问题,是一种简单易行的方法。