BSHM空间统筹设计评价法对江村沟垃圾填埋场场地更新的实践研究

2021-01-26王程胜王怡丹

王程胜,曹 宁,王怡丹

(西北农林科技大学 风景园林艺术学院,陕西 杨陵 712100)

据统计,我国城市垃圾堆存已累计侵占土地超过5亿m2,约2/3城市出现垃圾围城现象[1]。对此,垃圾填埋场在封场后其职能的延续在业界逐渐形成共识,景观改造更新在当下体现出受益广、见效好、文化延续高、生态价值大等巨大优势成为重要议题,相关文献数量也在逐年增长。近年,S.Kapilanetal[2]利用GIS和多准则决策分析(MCDA)对城市固体废物处置选址进行研究,意在通过合理的选址以降低封场后面临的问题;杨锐等[3]提出在电子垃圾回收处理过程中引入“景观基础设施”,以挖掘场地重建的潜质;王琳等[4]通过α-多样性指数等计算了物种多样性,为垃圾填埋场景观恢复的优选物种和改造建议提供思路。但基于空间统筹角度下的研究还欠缺,缺乏多方位、多层级的统筹设计及评价体系。西安市江村沟垃圾填埋场是目前国内日处理量最大的垃圾填埋场,于2020年2月27日封场,封场后的更新目标将其塑造为面向大众的公共空间,提升其场地价值,激活场地活力,恢复生物多样性,重构生态系统,体现人文景观、突出地域特色、使其成为具有多重含义的城市公共空间。

首先,综合考虑生态规划、文化设计、人文地理、空间布局、区位交通等因素;其次,在场地设计中,需合理统筹规划水文分布、地势环境、现状植被、现存建筑、生态设计、生物群落、主题性景观、使用人群等因素;之后,对完成的改造设计需进行统筹评价。因此,垃圾场的改造设计要因地制宜,遵循环境与设计的耦合关系。

空间再造的意义不仅局限于景观空间的再生,而是提出一种区域尺度的综合性设计方向,即尊重场地历史文化,发扬场地精神,最终达到优化国土空间的目的。本研究以西安市江村沟垃圾填埋场为例,旨在建立封场后的场地更新改造设计及其评价体系。

1 材料与方法

1.1 基于空间统筹的BSHM规划设计及评价架构

1.1.1 改造规划设计架构 BSHM空间统筹设计体系基于周聪惠等[5]环境(environment)、空间(space)和设施(facility)3方面ESF体系发展而来,综合国内外对于垃圾填埋场的改造设计研究,研究架构从生物群落(biocenosis)、空间(space)、人文(humanity)和管理(management)4方面因素,建立针对江村沟垃圾填埋场改造设计的空间统筹设计体系(图1)。

图1 BSHM空间统筹规划设计架构Fig.1 BSHM spatial planning and design architecture

1.1.2 统筹评价架构 垃圾填埋场的改造设计受到场地区位、现状自然环境和人文环境等影响,因此,不同垃圾填埋场的改造设计定位是不同的,其偏向重点也不一样。通过BSHM空间统筹设计体系对江村沟垃圾填埋场进行改造设计后,进而对改造设计的方案进行统筹评价,以验证针对江村沟垃圾填埋场的设计合理性。统筹评价基于BSHM 4模块进行分析,并最终分别验证BSHM各模块的侧重点是否具有针对性。

1.2 江村沟垃圾填埋场封场后BSHM规划设计的实践及统筹评价建立

综合考虑生物群落、空间、人文和管理等方面,通过初期调研、场地定位、策略制定、概念方案4步走策略对西安市江村沟垃圾填埋场制定(BSHM)空间统筹设计体系,提出“空间重塑,场地更新”。对此需进行3阶段的修复工作,即封场后初期(2020-2025年)、中期(2025-2030年)和后期(2030-2040年)(图2),场地更新与景观设计后的定位为集公众休闲娱乐、科普教育反思、生态等为一体的开放式公园(表1)。

表1 西安市江村沟垃圾填埋场场地更新再造的BSHM空间统筹设计体系Table 1 BSHM spatial planning system for site renewal and reconstruction of Jiangcungou landfill site in Xi'an city

图2 封场后3阶段修复示意Fig.2 Schematic diagram of three-stage restoration after site closure

2 结果与分析

2.1 生物群落重建

江村沟垃圾填埋场在其长达26 a的服役中,其自然资源、生物群落、生态环境、地质地貌等都遭受不同程度的破坏,综合各种生态因素,以土壤微生物活化为基础措施,以植被恢复为表层手段,以多种类乔灌草群落骨架恢复生态,在对场地“空间重构”之前恢复其“生物多样性”,重建生物群落,实现生态环境的稳定。

2.1.1 水环境策略 垃圾渗滤液对于周遭水环境存在严重危害,马劲[6]相关研究表明一期工程由于降雨天渗滤液产量急速增加但因处理不及时,导致垃圾渗滤液外排进入江村沟垃圾填埋场下游的肖家寨村和唐家寨村水库,对地表水造成严重污染的同时进而下渗至土壤间接影响填埋场周围地下水环境,而唐家寨村位于江村沟垃圾填埋场下游终末端,其水源最终汇入灞河;徐福军等[7]也有文献指出其渗滤液甚至对灞河造成污染,导致鱼类等生物死亡。因此,对于垃圾填埋场周围的地表水源和地下水源在其封场后也应进行严格的监测管理,特别是作为“八水绕长安”的浐、灞两河。对于封场后的水环境应实施场地外部拦水监测及场地内部截流净化,场地外部需建设多级水质监测系统,场地内部因垃圾渗滤液处理存量大,可考虑建设纳污水域以进行生物法处理等方式后的稀释净化,再进入到稀释净化的阶段内便可通过场地内生物群落进行改善,在防止外部河流受到污染的同时方便场地内部循环处理。

2.1.2 植物策略 李胜等[8]提出在进行垃圾填埋场植物种植时要注意“分期种植”,并搭配以乡土树种。同时,J.P.Grime[9]的CSR生存策略理论认为,群落生态系统中存在竞争型植物(C型)、耐胁迫型植物(S型)和杂草型植物(R型),3类植物相生相克,通过演化能形成稳定的种间关系和群落生态系统。对此,江村沟垃圾填埋场植物种植应分为3阶段种植,根据垃圾填埋场场地结合现有植被进行植物配置,并通过引入草本、木本植物和场地内原生植物结合种植以构建CSR群落体系。

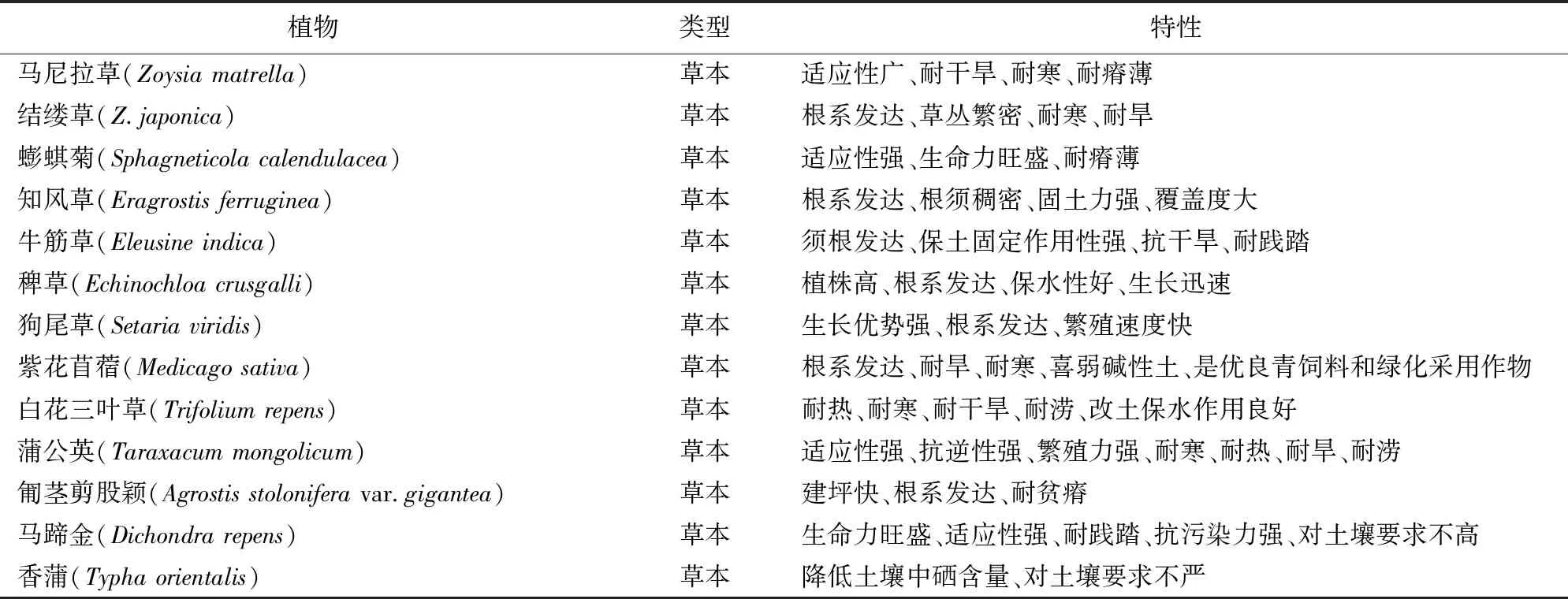

第1阶段(2020-2025年):通过现场调研表明,江村沟垃圾填埋场的现有草本植被包括:狗牙根、白三叶、狗尾草、黄花地丁、石灰菜等,因此选取适应性好、抗逆性强的先锋类植物改善土壤环境提高土壤肥力,此阶段,植物种植以草本为主(表2)。

表2 江村沟垃圾填埋场场地修复适宜草本植物Table 2 Suitable herbaceous plants for remediation of Jiangcungou landfill site

第2阶段(2025-2030年):通过草本类的先锋植物初次修复后,土壤对于植被生长条件的限制性因素已得到改善。在此阶段,选择木本类植物以丰富场地群落环境,利用木本类植物对垃圾填埋场进行第2阶段的修复,结合场地现状木本类灌木,如迎春花、大叶黄杨、紫叶小檗等进行配置,要考虑其生长周期、抗病抗污染能力、根系深浅、耐涝耐旱能力、改良土壤能力等(表3)。

表3 江村沟垃圾填埋场场地修复适宜灌木植物Table 3 Suitable shrubs for remediation of Jiangcungou landfill site

第3阶段(2030-2040年):通过草本及木本类灌木的铺垫,土壤环境得到极大改善,生物群落愈发丰富,同时因次生演替已形成一定的群落环境,所以此阶段可选择景观效果良好的植物进行造景,对于植物的造型、风韵、色彩、芳香、肌理等要素统筹考虑,结合场地内现有乔木,如:臭椿、白杨、柳树、沙枣树、榆树、侧柏、刺槐等,通过乔-灌-草的搭配组合营造多样化空间,增加植物层次使场地的景观效果变得更加饱满、立体(表4)。

表4 江村沟垃圾填埋场场地修复适宜乔木植物Table 4 Suitable arbor plants for remediation of Jiangcungou landfill site

2.1.3 动物引入 通过自然生境的恢复及植物群落的构建,已初步形成一定的生态系统,各类生物与其周围环境逐渐构成自然综合体,生物与其周围的各种环境因子相互作用。但此时生态环境脆弱且不完善。因此适当引入当地的爬行类(reptilia)、鸟类(aves)、昆虫(insect)、及微生物(micro-organism)等生物可加快完善生物群落,以达到尽快培育生物多样性目的。

2.2 空间设计

2.2.1 空间基础 西安市江村沟垃圾填埋场于1994年建成,位于西安市白鹿原,是目前国内日处理量最大的垃圾填埋场。该垃圾填埋场于2020年2月27日封场,场地周围距江村和肖高村不到一公里,除此之外还有众多学校在此(图3)。

图3 场地周围教育资源布局Fig.3 Educational resources layout around the site

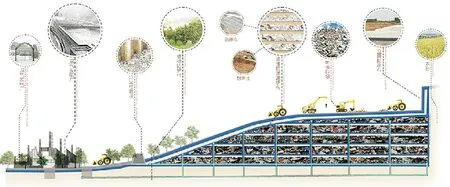

江村沟垃圾填埋场实行单元式分层填埋,每30 m为1个单元,1个单元填满后,由推土机压实。场内随填随覆盖,以缩短处理时间(图4)。

图4 场地剖面分析Fig.4 Site profile analysis

2.2.2 景观重建 首先,对垃圾填埋场周围交通进行梳理,人车分流,场地减噪降噪,提升村民居住品质。其次,对江村沟垃圾填埋场进行规划设计改造,创建景观资源、休闲娱乐资源、科普教育基地、摄影取景地等,且在一定程度亦可促进当地就业、青壮年返乡创业,缓解江村等空巢老人、留守儿童等问题。

2.2.3 地形层面 江村沟垃圾填埋场在封场后其地质还会继续发生变化,场地结构的不稳定性使得垃圾填埋场的承重能力削弱,而垃圾堆体的沉降比例等因素具有不均匀性且较难人为控制,在场地封场的初、中期阶段不宜进行大面积的改造,否则易导致基层塌陷等事故。因此,江村沟垃圾填埋场应该利用垃圾堆体的现有造型进行设计,中国传统园林设计理念“因地制宜”在场地景观重建中有着重要的借鉴作用,根据各垃圾堆体的高度、坡度、地势等进行景观规划会在减少土方工程的同时营造丰富的高差变化,以形成“谷”之景观[11]。

2.2.4 弹性设计搭建与再野化 江村沟垃圾填埋场在转型为城市公园后,笔者认为随着其年限的增加,对于场地人为干扰应逐渐弱化,让自然化程度加快,即“再野化”。这对提升场地的生态韧性是友好的。J.Lorimeretal[12]总结说,再野化的努力旨在维持或增加生物多样性,并通过恢复物种和生态过程来减轻现在和过去的人类干预所带来的影响——也就是说,要让自然重获自由。当然,江村沟垃圾填埋场的再野化并不是将改造设计后的场地全部抹除,其需要的是空间规划更为灵活的“弹性搭建”[13]。再野化进程中,场地内的硬质开始减少,但流线和基本的观景空间要保留,届时场地将进化为野趣横生的“自然博物馆”。

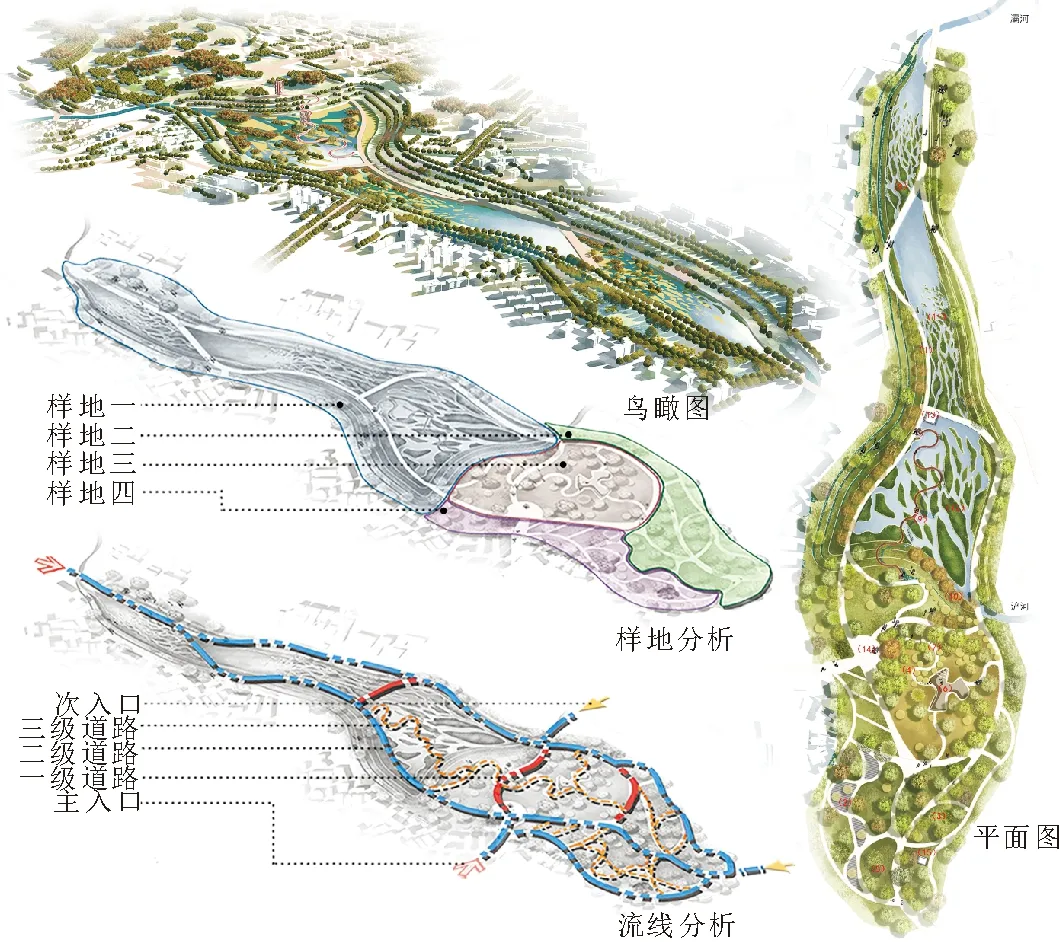

场地设计平面图功能分区见图5,设置有生境复育观察步道,儿童游乐区,苗木培育基地,反思主题构筑物、雕塑区,摄影基地区,覆土建筑,反思之路,人工生态浮岛,景观曲桥,梯田式花海,二次过滤浮岛,三次过滤浮岛,水质监测站,人文科普展示区,园务后勤区。

图5 江村沟垃圾填埋场改造设计鸟瞰图、样地分析、流线分析和平面图(第3阶段)Fig.5 Aerial view,sample plot analysis,streamline analysis and plan of Jiangcungou landfill site (in the third stage)

2.2.5 方案时间线 方案将场地规划分为6阶段,以时间轴的形式进行叙事。通过18张分析图展现从建造垃圾填埋场前的自然风貌到开始建造垃圾填埋场,以及在封场后进行生态修复等举措,再到改建为城市绿地,最后在经历了数十年后,人为条件下的环境开始弱化,而自然界的力量开始抬头,逐渐接管场地,开始潜移默化的改造、升级。通过河流侵蚀的艺术手法并结合平面形式表现历史痕迹,意在展现人为与自然二者关系,河流侵蚀代表了自然之力,引水入场等措施表现了人为介入,以冲积扇的形式去表现地景艺术,以此描绘出“人为”与“自然”的关系耦合(图6)。

图6 方案思路时间轴Fig.6 Time axis of scheme idea

2.3 人文策略

江村沟垃圾填埋场封场后会遗留一些建筑物、构筑物、设施、废弃建筑材料等,简单地将其消解埋藏是不可取的,这些遗存是具有历史文化意义的,应给予它们深厚的文化和艺术价值,良好的改造设计需要文化景观,通过废弃物元素的置入、改造以延续场地文脉,改造设计活动中要突显场所精神,重视场地性格,从场地性格中发掘设计的内涵精神,并考虑人的使用以及心理感受,深度挖掘文化景观,为场地赋予灵魂。

2.3.1 反思类主题 场地内设计反思道路,在入口道路两侧以景观序列的形式进行设计,以时间为叙事手法,去展现垃圾从产生到分解,从对环境产生的污染到艰难的修复过程最终体现完整场地生态退化过程,引起公众的节约资源意识。沿主路向内推进,人们依次会看到:森林主题展示区a——林地主题展示区b——戈壁主题展示区c——垃圾主题反思区d。每个分区营造出不同的景观空间,第3个展示区向第4个展示区过渡时以先扬后抑的手法为公众营造视觉及心理感受,在“垃圾主题反思区”采用格宾笼对经过处理后的垃圾物进行装填展示,同时在外侧使用琥珀材质围合,在防止异味散出的同时告诫人们垃圾的降解就像琥珀的形成一样绝非三年五载(图7)。

图7 反思之路设计Fig.7 Design of reflection road

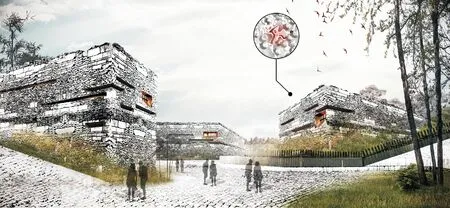

在场地沉降稳定后 ,设计反思主题展示馆,展示馆的灵感来源于“创伤”,意在表现江村沟垃圾填埋场虽然进行后期修复改造,但已然是大地上不可抹去的创伤。将建筑与地景艺术相结合,以地坑的形式进行表达。同时,考虑到江村沟垃圾填埋场的不均匀沉降会削弱地基的稳定性,影响建筑质量,因此在填埋堆体的沉降彻底完成之前,不在堆体上建设。为了降低封场后垃圾沉降对于建筑的影响,在设计展示馆时采用网架结构以达到建筑稳定的最大化,将场地内经过处理后达到使用标准的建筑废砖瓦进行二次利用,并将其应用于幕墙,以保留场地记忆(图8)。

图8 反思主题展示馆Fig.8 Reflection theme exhibition hall

2.3.2 科普学习 设计生境复育观察游步道,满足造景效果的同时一方面可提供学术研究取样,另一方面可供学校科普教学使用。定期举办科普性质的场地改造设计内容分享,包括对土壤环境监测、湿地环境监测、场内植物群落演替、昆虫、鸟类等动物的分析报告,增加群众对场地再生的认知,这些数据进行回归分析也可供学校、科研单位等参考使用。

2.4 管理维护

2.4.1 后期管理层面 在场地更新完成对外开放后,对场地逐年监测的同时定期走访垃圾填埋场半径2 km内的片区或场地内的一级使用人群,拟定相关的问卷调查同时建立群众意见回馈系统,并落实回访,构建由公众参与式决策的垃圾填埋场后期维护管理机制。

2.4.2 监测层面 垃圾填埋场作为特殊的棕地性质用地,其生境复育存在诸多问题,对此要建立完善的监测体系,定期监测场内垃圾填埋气、渗滤液等有害物质浓度比例,精准把握封场后土壤质量、动植物生存情况、空气环境、水质等。垃圾填埋场面向社会开放前,此时生物群落已初步重建,应对改造设计后的场地进行初次监测取样,以便为后续研究进展提供参照数据,之后对场地逐年进行监测记录,了解场地监测阶段的环境因素状态,对此做出应对策略、数据记录和经验总结。

2.5 BSHM统筹评价

针对江村沟垃圾填埋场改造设计的合理性提出统筹评价策略,结合场地具体情况,为江村沟垃圾填埋场的统筹评价制定了实用的评价因子[14],设立准则层、指标层、层值、权重和各类层值总和(表5),并分析得出相应的加权平均值(表6)。BSHM统筹评价表针对样地1、样地2、样地3和样地4(图4),各类层值总和为0.25,其层值根据该分类影响高低进行设定,层值及权重按照“有”或“无”进行计量。

表5 BSHM空间统筹评价Table 5 Overall evaluation of BSHM space

表6 BSHM各类样地各项加权平均值Table 6 Weighted average values of BSHM sample plots

(1)

式中,x1,x2,…,xn表示n个数的层值,w1,w2,…,wn表示权重,则x为这n个数的加权平均值。

3 结论与讨论

设计生物群落、空间、人文和管理四位一体法,通过改造场地缓解人地矛盾,垃圾填埋场的改造设计应从BSHM 4方面出发,以建立多层级的改造设计架构,在兼顾生态设计的同时也保留场地记忆。生物群落层内的生态浮岛权重最高,稳定的生物群落环境是再生设计可持续发展的基础[15],空间层内的趣味设计权重最高可吸引公众入园,人文层内的科普学习权重最高,为今后的生态环保科教可提供平台,管理层内的园务后勤及水质监测考察权重并列最高,为场地的稳静化发展提供保障。样地1的加权平均值排序依次为B>H>M>S,样地2的加权平均值排序依次为M>S>B>H,样地3的加权平均值排序依次为H>S>B>M,样地四的加权平均值排序依次为S>H>B>M,由此可以看出BSHM在样地1的关键因素是生物群落、样地2是管理因素、样地3是人文因素、样地4是空间因素,在不同样地中有不同侧重点。

综上,西安市江村沟垃圾填埋场的改造设计研究在结合BSHM空间统筹设计评价体系后,不同的样地区域表现出不同的设计侧重点,且各样地侧重点合理。因此,建立该体系对于垃圾填埋场的改造设计工作具有一定指导意义,另一方面,今后的研究应建立不同地域、不同人文下的BSHM空间统筹设计评价体系数据库,从而更加系统科学的指导垃圾填埋场的更新改造,将“城市废弃用地”转为“城市的开放型公共空间”。

致谢:感谢刘媛老师、田永刚老师给予的帮助;感谢田佳宾、旷文胜、董艳伟在方案设计过程中做出的贡献。