不同密度人工云杉林土壤质量评价

2021-01-26侯亚莉陈学龙马维伟

原 源,侯亚莉,赵 阳,陈学龙,马维伟

(1.甘肃农业大学 林学院,甘肃 兰州 730070;2.甘肃省白龙江林业管理局 林业科学研究所,甘肃 兰州 730046;3.甘肃白龙江森林生态系统国家定位观测研究站,甘肃 舟曲 746300)

林分密度是影响人工林生态系统结构与功能的主要因素[1],直接影响着人工林群落的水、热等生态因子的分配[2-3]。土壤作为森林生态系统中物质和能量交换的重要参与者和载体,为植物生长提供必需的矿质营养和水分[5]。在人工林生态系统中,林分密度及其物种组成状况影响着土壤发育以及养分的有效性[6],而土壤养分质量又反过来影响人工林群落的生长[7]。定量评价不同密度林分土壤养分及质量状况,有助于充分理解林分密度与土壤质量的关系并充分认识林地养分获取和转化等过程,这对林分结构化经营、提高人工林林地生产力和维持森林健康具有重要意义。

我国有人工林5 333万hm2,居世界第1位,但是总体质量不高,人工林在发挥一定生态效应的同时也带来一系列生态问题,如土壤退化[7]、生物多样性下降等[8]。因此,如何提高人工林生产力,维持人工林生态系统的健康和稳定成为林学界关注的焦点[8-9]。人工云杉林作为甘肃亚高山地区生态屏障的重要组成部分,对甘肃南部的生态平衡起着重要作用,其森林质量不仅关系到该区的生态建设,对于当地的水源涵养、防止水土流失也起到不可替代的作用。目前关于人工云杉林的研究主要集中在群落结构[10]、空间结构[11]、物种多样性[11]、林下生态位[13]以及土壤质量性状演变[14]等方面。冯宜明等[15]认为,人工云杉林林分密度对土壤特性影响显著,与林分结构特征密切相关[16],而有关不同密度人工云杉林土壤质量评价的研究鲜见报道。

白龙江林区有人工云杉林约54 131.7 hm2,是20世纪80年代末在原始林采伐迹地上营造的用材林(设计密度为5 000株·hm-2)[16],立地继承了原始林累积的大量凋落物,土壤质量处于同一水平。但受地形及经济条件影响,造林后的10余a管理不善,干扰破坏的存在致使云杉林密度始终处于一定的变化中,直至1998年天保工程实施。经过30多a生长到林地郁闭,形成了现有的密度。但部分林分由于密度过大,又缺乏实用的经营技术和科学理论指导,致使林分长势弱、林况差,土壤退化严重,病虫害(如云杉叶锈病、落针病等)高发[17],森林生态服务功能不能充分发挥。因此本研究从林地土壤方面入手,选取5个密度等级的人工云杉林,分析不同密度林分土壤理化性质,揭示其变化规律,并对土壤质量进行评价,以期为今后人工云杉林的密度调控、土壤质量恢复,森林可持续经营以至生态服务功能评估提供理论依据。

1 研究区概况

沙滩林场位于甘南藏族自治州舟曲县武坪乡,白龙江中上游支流拱坝河流域(104°02′15″-104°22′05″ E,33°34′10″-33°46′25″ N),属岷山山系,境内海拔1 790~4 536 m,南高东低,为地势陡峻的高山地貌。年均气温4.3℃,最热月7月,平均气温20.8℃,最冷月1月,平均气温-13.3℃,年均无霜期96.7 d。年均降水量951 mm,多集中在7、8月,蒸发量918.8 mm,空气相对湿度82%,年均日照时数1 394.8 h,日照率32%。土壤为山地棕色森林土[11],区内有天然林保护面积24 228.7 hm2,人工累计造林面积7 674.8 hm2。是甘肃省“三北”防护林体系及天保工程的重要组成部分。常见的造林树种有云杉(Piceaasperata)、油松(Pinustabuliformis)、落叶松(Larixgmelinii)等。主要乔木树种有云杉、冷杉(Abies)、桦木(Betula)等;主要灌木有山梅花(Philadelphusincanus)、悬钩子(Rubuscorchorifolius)、箭竹(Fargesiaspathacea)等;主要草本有东方草莓(Fragariaorientalis)、荨麻(Urticafissa)、冷蕨(Cystopterisfragilis)等[11]。

2 研究方法

2.1 样地设置

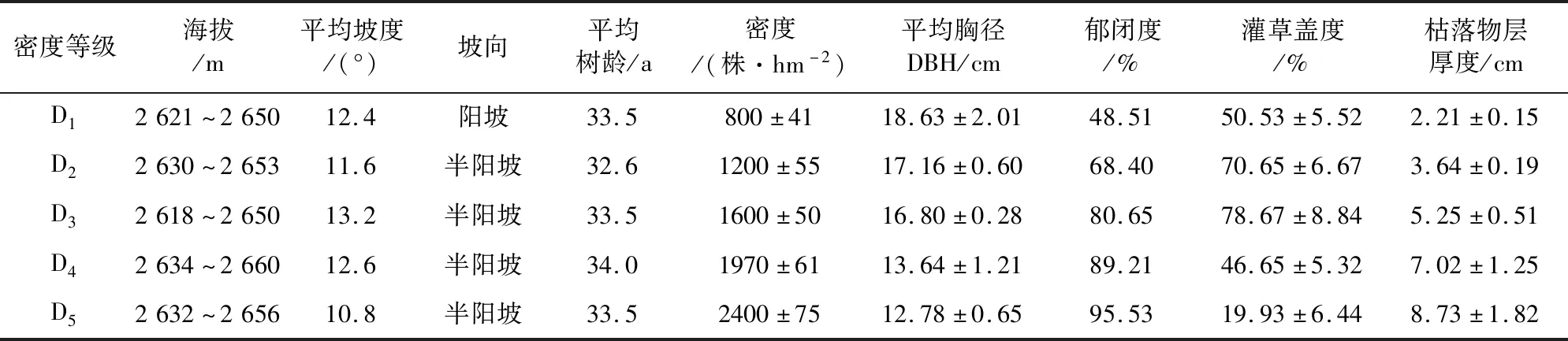

2018年7-8月,在对研究区进行全面踏查的基础上,选择立地条件基本一致,林相相对整齐,密度不同的人工云杉林设置样地,共设置5个密度等级20 m×20 m的标准样地20块,每个等级4块(表1),记为:D1=800株·hm-2,D2=1 200株·hm-2,D3=1 600株·hm-2,D4=1 970株·hm-2,D5=2 400株·hm-2,测定样地坡度、坡向、海拔、经纬度等因子,并对样地内胸径(DBH)≥5 cm的乔木树种进行每木检尺,调查林下灌木、草本多样性等。

表1 样地基本概况Table 1 General situations of the sample plots

2.2 土壤样品的采集与测定

在各样地内采用5点法取样,为避免降水的影响,在连续48 h未降水的条件下于2018年7-8月完成土样采集工作。每个样点取样深度均为60 cm,分3层(0~20、20~40、40~60 cm)用环刀取原状土带回实验室,用室内浸水法测定土壤含水量、容重、孔隙度等物理指标[18],并用四分法取1 kg土样,除去石块、根系等杂物,带回室内自然风干、过筛后进行的测定。土壤有机质、pH值及各养分元素含量测定方法参见《土壤农业化学分析法》[19]。

2.3 数据处理

采用Office 2010进行相关数据的处理和绘图,用SPSS21.0软件采用单因素方差分析法(ANOVA)和差异显著性检验法(Duncan)对重复测定结果分析和检验,并运用主成分分析法对不同密度林分的土壤质量进行评价。

2.3.1 数据标准化 由于土壤质量指标多样、且属性和量纲各不相同,因此在对土壤质量进行评价时,需要对各测定的指标进行标准化处理,将其转变为0~1之间的无量纲值,实现对指标的量纲归一化[6]。16项指标为:土壤自然含水率(X1)、土壤容重(X2)、饱和含水量(X3)、毛管持水量(X4)、田间持水量(X5)、总孔隙度(X6)、毛管孔隙度(X7)、非毛管孔隙度(X8)、pH值(X9)、有机质含量 (X10)、全N含量(X11)、全P含量(X12)、全K含量(X13)、有效N含量(X14)、有效P含量(X15)、速效K含量(X16)。

数据标准化公式为:

F(Xi)=(Ximax-Xij)/(Ximax-Ximin)

(1)

式中,F(Xi)为各土壤因子的隶属度值,反映各评价指标的优劣;Xij为第i项因子的实测样品平均值;Ximax为第i项因子中的最大值;Ximin为第i项因子中的最小值[6]。

2.3.2 土壤质量指数计算 由于土壤质量受不同因子影响程度不同,需予以不同的权重。用主成分分析法对经标准化的土壤指标数据进行分析,计算各因子的贡献率和累积贡献率,核算土壤质量指标的公因子方差,表示其对土壤质量总体变异的贡献,将各指标公因子方差占总公因子方差的比例作为权重[6]。在评价指标因子隶属度和权重确定的基础上,运用式(2)计算不同密度人工云杉林土壤质量指数。

(2)

式中,F为土壤质量指数;Wi为各土壤因子的权重,反映各评价指标的重要性。

3 结果与分析

3.1 土壤物理性质

土壤容重和孔隙度反映了土壤的通气性和透水性,是土壤质量的重要指标。由表2可知,5个密度等级的人工云杉林土壤自然含水率为24.00%~46.33%,大小依次为D3>D2>D4>D1>D5,其中D3、D2显著大于D4(P<0.05),D4显著大于D1、D5。土壤容重在1.02~1.43 g·cm-3,大小为依次为D1>D5>D4>D2>D3,D2、D3显著小于D1、D5(P<0.05)。总孔隙度在40.36%~67.70%,大小为依次为:D3>D1>D4>D1>D5。密度为1 600株·hm-2时,土壤容重最小,含水率和总孔隙度最高,其次为1 200株·hm-2。土壤总孔隙度包括毛管孔隙度和非毛管孔隙度,其变化规律与含水率一致,与土壤容重相反。土壤物理指标除容重外,均随林分密度增大呈先增大后减小的变化趋势,说明林分密度影响到土壤物理性质。由此可见,不同密度下长期经营能改变土壤物理性质。

表2 不同密度云杉林土壤物理性质Table 2 Soil physical properties of P.asperata plantations with different stand densities

对不同土层而言,5个密度等级不同土层土壤物理性质均出现了显著差异(P<0.05)。相同密度下,在0~60 cm土层范围内,随着土层深度的增加,土壤容重逐渐增大,含水率和孔隙度逐渐降低,各物理指标均在0~20 cm最佳,说明表层土壤物理性 质最好。由此可见,在相同密度下,林地土壤物理性质的变化主要表现在表层土壤。

3.2 土壤化学性质

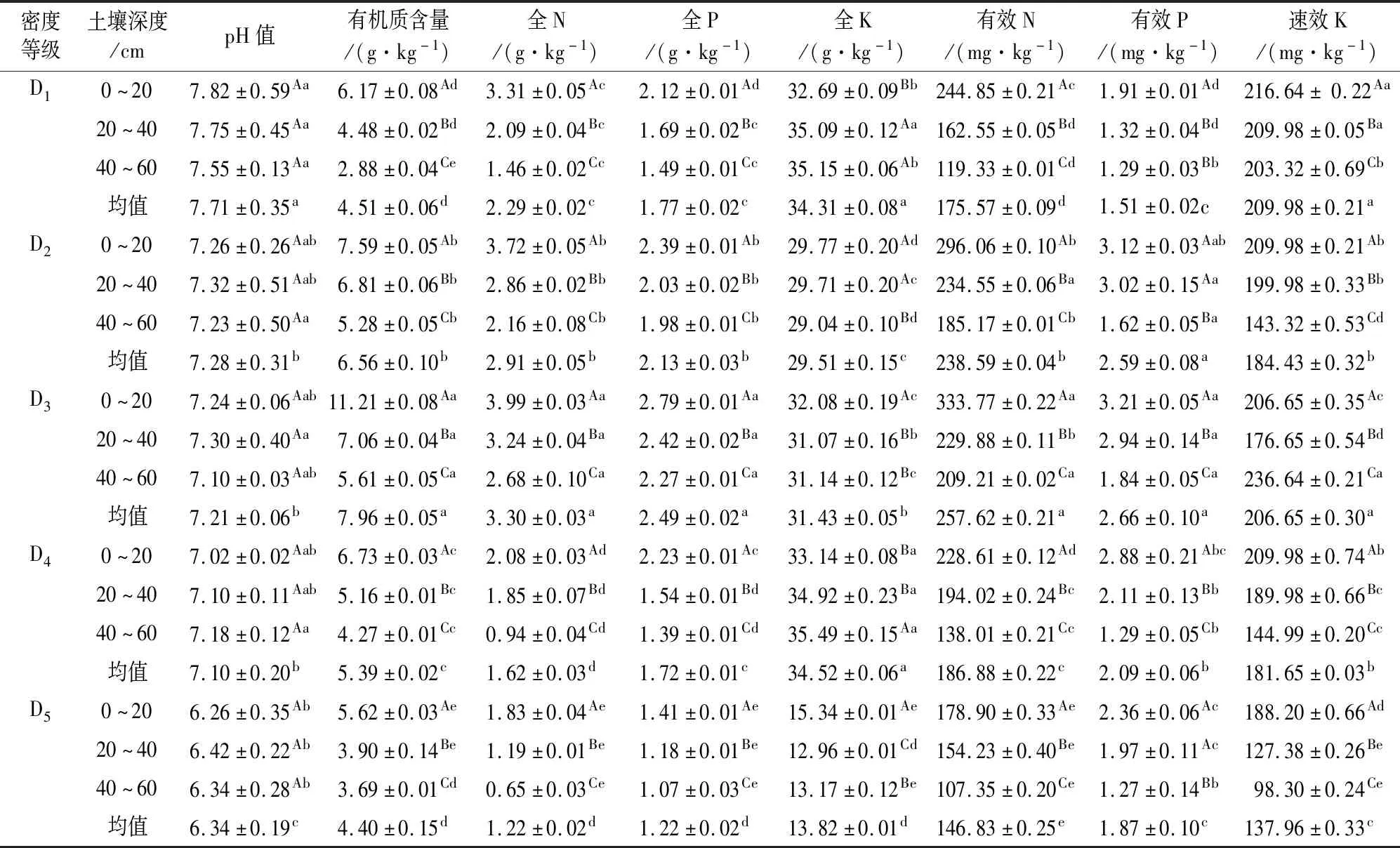

由表3可知,本区域人工云杉林土壤pH值为6.26~7.82。不同密度林分土壤pH值随密度增大而减小,密度小pH值大,土壤偏碱性,密度大则pH值小,土壤偏酸性。在800株·hm-2时,pH值显著大于(P<0.05)其他4个密度,D2、D3、D4的pH值差异不显著,但显著大于D5。不同密度林分土壤有机质及各养分元素含量也出现显著差异(P<0.05),有机质含量依次为:D3>D2>D4>D1>D5。

表3 不同密度云杉林土壤养分含量Table 3 Soil nutrient contents of P.asperata stands with different stand densities

当密度为1 600株·hm-2时,土壤有机质、全N、全P,有效N和有效P含量均达到最高。除全K和速效K外,有机质和其他养分元素含量均表现为随着林分密度增大先增大后减小的变化趋势。可见林分密度影响着土壤有机质及养分元素的变化。

同一密度不同土层土壤pH值差异不显著,而有机质及各养分元素含量差异显著(P<0.05),在0~20 cm土层,全N、全P、有效N、有效P和速效K含量均最高,土壤有机质及各养分元素含量均随土层深度加深而显著减小(P<0.05),并表现出一定的“表聚”特征,全K含量受其淋溶性的影响,随土层深度呈不规律的变化。

3.3 土壤质量评价

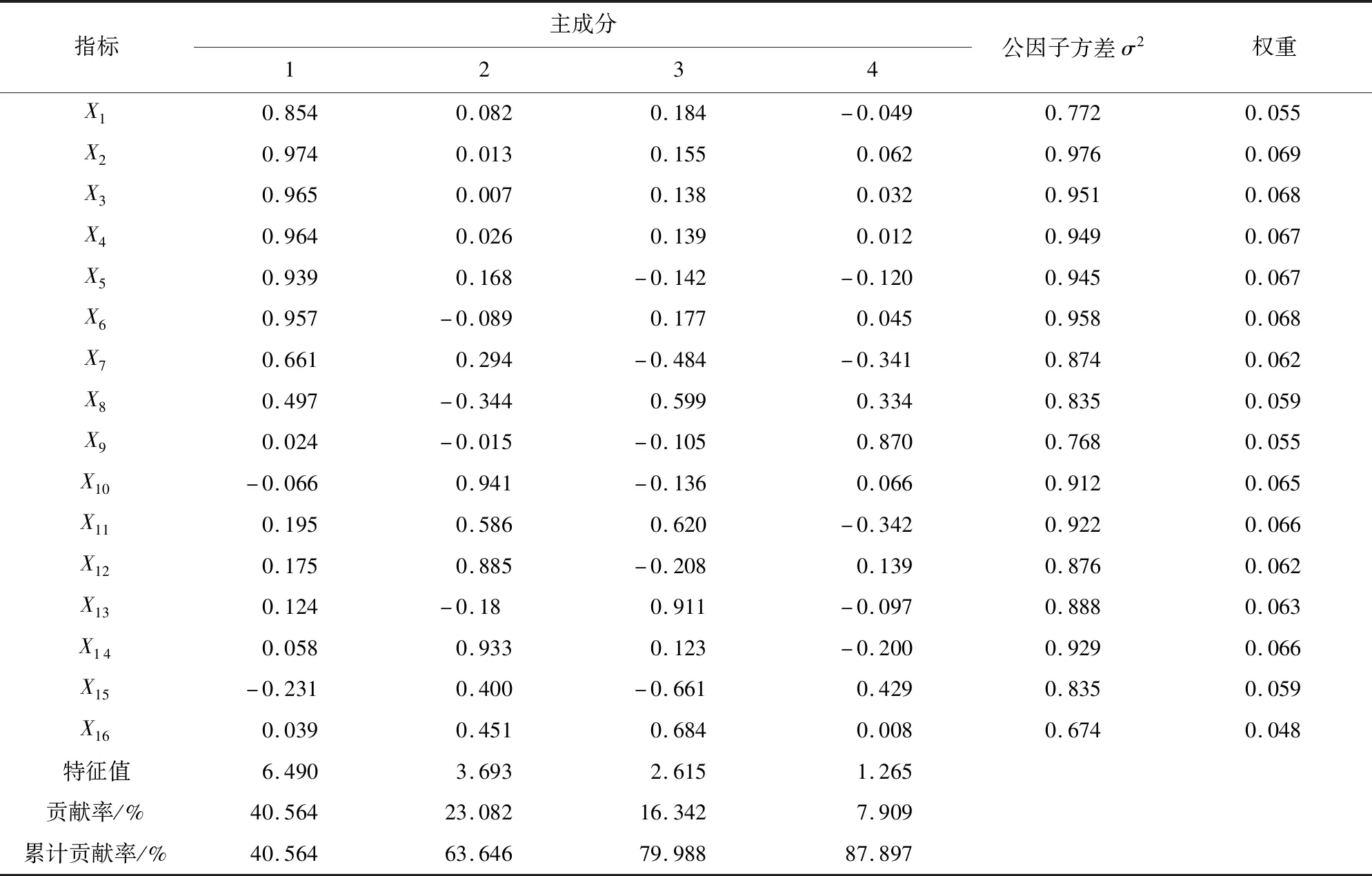

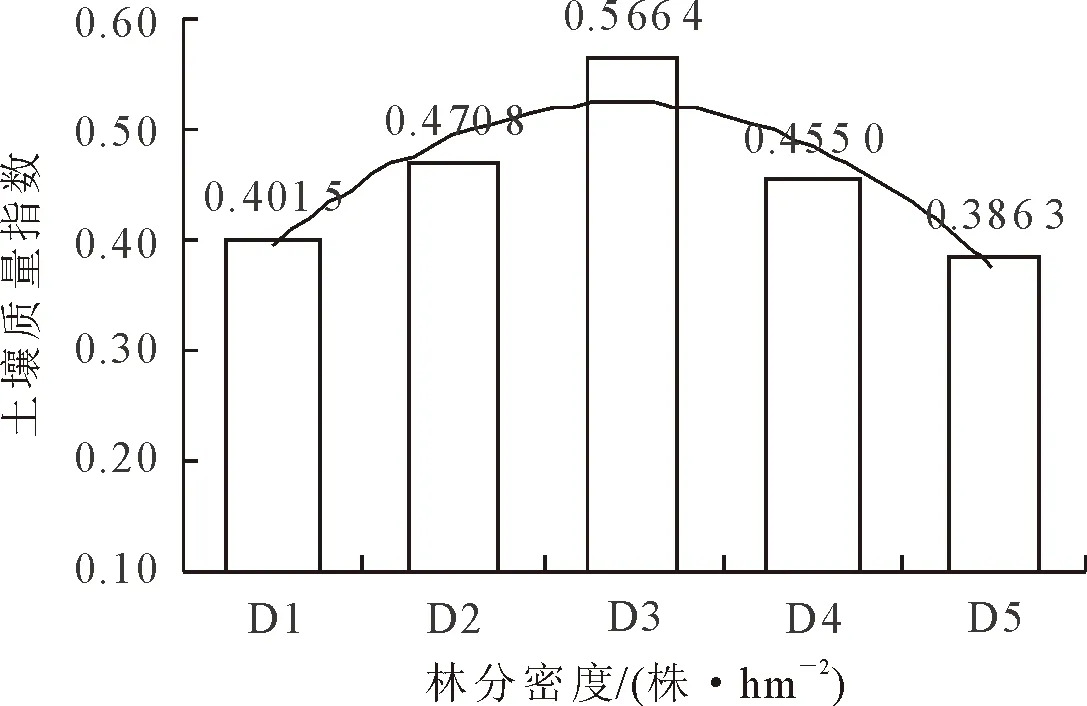

3.3.1 指标权重的确定 由于土壤容重的大小与土壤质量呈反比,故对土壤质量评价时(X2)采用容重的倒数(1/Xij),又因为本研究中土壤接近于中性土壤(6.26 按照特征值>1 的原则,提取的4个主成分(表4)的累计贡献率为87.897%,符合主成分分析累计贡献率≥80%的条件[6]。第1主成分的特征值为6.490,主要综合了土壤含水率(X1)、1/土壤容重(X2)、饱和持水量(X3)、毛管持水量(X4)、田间持水量(X5)、总孔隙度(X6)的信息,解释了总变异量的40.564%,第2主成分主要综合了有机质含量 (X10)、全P含量(X12)、有效N含量(X14) 的信息,解释了总变异量的23.082%,第3和第4主成分因子中,全K含量(X13)、速效K含量(X16)和土壤pH值(X9)的载荷相对较大。 表4 正交旋转后前3个主成分的载荷矩阵、各因子公因子方差及权重Table 4 Rotated principal component matrix,communality and weight of each indicator 3.3.2 土壤质量指数 在评价指标因子隶属度和权重确定的基础上,运用加权综合法和模糊数学中的加乘法则[式(2)],计算不同密度云杉林土壤质量指数。土壤质量密度效应及土壤质量指数变化趋势见图1。由图1可知,土壤质量指数随人工云杉林密度增大呈先增大后减小的变化趋势,5个密度等级林分土壤质量指数大小依次为1 600 株·hm-2(0.566 4)>1 200株·hm-2(0.470 8)>1 970株·hm-2(0.455 0)>800株·hm-2(0.401 5)>2 400株·hm-2(0.386 3)。即自800株·hm-2起,土壤质量指数随着林分密度的增大逐渐提高,密度为1 600株·hm-2时,土壤质量指数最大,土壤质量最佳,密度>1 600株·hm-2时,随着林分密度增大土壤质量指数逐渐减小,土壤质量下降。 图1 不同密度林分土壤质量指数Fig.1 Soil quality index of different stand densities 研究表明,不同密度下长期经营的人工云杉林土壤理化性质及质量出现差异,并呈一定的变化规律。在1 600株·hm-2时土壤含水率和孔隙度最高,容重最小,土壤物理性质最佳。土壤pH值随林分密度增大而逐渐减小,有机质及各养分元素含量随林分密度增大呈先增大后减小的变化趋势。相同密度下随着土层深度加深,土壤含水率、孔隙度等逐渐降低,容重逐渐增大,有机质及各养分元素呈明显的“表聚”特征,表层土壤(0~20 cm)理化性质最佳。在800~2 400株·hm-2密度范围内,随着林分密度增大,土壤有机质、养分元素含量及土壤质量指数均先增大后减小,密度为1 600株·hm-2时,土壤质量最佳,1 200株·hm-2和1 970株·hm-2土壤质量差异不大,2 400株·hm-2时土壤质量最差。可见,林分密度能影响土壤质量,中密度林分利于改善土壤质量,1 600株·hm-2为本区域人工云杉林的最适经营密度。 4.2.1 林分密度与土壤物理性质 已有研究表明[6,16],土壤理化性质与林分密度密切相关,林分密度对土壤物理性质的影响主要表现在土壤容重和孔隙度上,康冰等[3]、周树平等[20]也认为,土壤容重、孔隙度等物理性质受林分密度影响显著。这均与本研究结论一致。本研究中,人工云杉林在1 600株·hm-2时土壤容重最小,孔隙度最大,自然含水率也显著高于其他4个密度等级。可以认为,人工云杉林在1 600株·hm-2时,土壤物理性质最佳,大于和小于此密度土壤物理性质均会降低。究其原因,是因为密度对林地土壤物理性质的影响主要通过林内水热状况发挥作用[6],密度小的林内光照强、温度高,林地蒸发散作用强,土壤水分容易丧失;密度过大时林下植被少,但过密的立木生长及蒸腾作用吸收大量水分同样会使土壤含水量降低,林地生物、微生物生存的水分环境受到破坏,影响土壤团粒结构的形成[20],均不利于土壤的发育。此外,本研究虽涉及林下植被的研究,但从其盖度等差异及相关研究也可推测[16],林下植被、枯落物组成和分解状况及林地微生物活动也必会影响土壤物理性质[21]。 4.2.2 林分密度与土壤化学性质 林分密度对土壤化学性质的影响同样是通过影响林内水热状况而发挥作用的[6]。周树平等[20]研究表明林分密度对土壤全N、全P、速效N、速效P含量影响显著,林分密度过大会导致土壤酸化,从而加速土壤有机质和养分元素的消耗[21]。研究发现,不同密度云杉林土壤化学性质变化明显,土壤pH值随林分密度增大而减小,pH值偏大或偏小均不利于有机质及其养分元素积累[22]。密度为1 600株·hm-2时,土壤有机质、全N、全P,有效N和速效P含量均达到最高,经调查分析可知,这可能与枯落物厚度有关[5]。调查发现,密度过大时林下枯落物组成结构单一,紧实厚度大,厚厚的枯落物覆盖在土壤表面致使土壤无氧呼吸增强而增加了酸性物质的释放[5],因此pH值减小,土壤的酸化又加速了有机质和各养分元素的消耗,这与孙千惠等[22]研究观点一致。 土壤化学性质还与枯落物的养分归还及林木对养分元素的吸收有关[23]。林分密度通过影响土壤水热条件而影响有机质的积累,土温过高或过低均不利于有机质的保存,土壤湿度大有利于有机质的积累[24]。当云杉密度超过1 600株·hm-2时,随着密度增大,密集的树冠阻挡了光照,林地能量输入不足,较低的林地温度影响了微生物活动及养分归还,过密的林木生长也加速了土壤有机质及养分元素的消耗,土壤养分供不应求,从而导致土壤退化;密度过小林木占有的资源空间增大,但乔木对林下物种的抑制作用更加剧烈[2-3],且林分密度过低时,较强的光、热破坏了林下水分环境而使土壤相对干燥,也不利于有机物质的积累和养分循环。此外,密度大于和小于1 600株·hm-2均会使枯落物的针叶成分增加,针叶长期存留致使枯落物分解速率低,养分归还少,土壤养分长期处于“供”大于“还”的状态[24],故而土壤质量下降。 研究还发现,相同密度林分,随土层深度增加土壤容重逐渐增大,孔隙度逐渐减小,这与范少辉等[6]的研究结果一致。5个密度等级的人工云杉林表层(0~20cm)土壤物理性质最佳,有机质及养分元素含量呈明显的“表聚”特征,这与王岳等[23]的研究结果一致,主要是由于地表凋落物的分解及有机物质淀积所致,有机质及营养物质的“表聚”提高了表层土壤理化性质。 4.2.3 林分密度与土壤质量 主成分分析显示,在评价土壤质量的16个因子中,第1主成分均反映的是土壤物理性质,即土壤容重、孔隙度等,第2和第3主成分反映土壤化学性质,即有机质、全P、有效N,全K等养分元素含量等,第4主成分主要反映土壤酸碱度(pH值)信息。由此可见,影响人工云杉林土壤质量的主要为物理性质,也就是说,林分密度首先通过影响土壤物理性质而影响着土壤养分元素含量和酸碱度,进而响着土壤质量,这与戎宇等[25]的研究一致。 已有研究表明[26],密度调控是人工林近自然经营的主要手段,合理经营能优化林分结构,间伐能促进林下植被生长,加速枯落物分解及土壤养分循环,改善土壤质量,而土壤质量改善可反过来促进林分生长[7]。本研究区人工云杉林的最适经营密度为1 600株·hm-2,有利于土壤的发育和林分生长,因此,今后本区域人工云杉林经营及调控中应将密度控制在1 600株·hm-2左右为宜。对过密的林分可通过间伐减小密度,对过疏的林分可人工引入阔叶树种[11],改善林分结构,同时加强抚育管理,改善林内及林地微环境,加快林下植被更新及土壤恢复。此外,也可人工改善土壤质量,促进人工云杉林健康生长。这对本区域人工云杉林地力恢复、结构优化及其生态服务功能的发挥有着积极意义。

4 结论与讨论

4.1 结论

4.2 讨论