内镜黏膜下剥离术治疗早期胃癌或胃癌前病变临床效果及并发出血影响因素分析

2021-01-26陈志娟

王 珣,曾 会,陈志娟,刁 卓,司 毅

胃癌在发展过程中需要经历癌前病变、原位癌和浸润癌3个阶段,若在癌前病变这一时期进行相关干预治疗可阻碍肿瘤进展,将肿瘤扼杀于摇篮之中[1];若不及时治疗,任肿瘤继续发展则可发生癌变,发展为早期胃癌。早期胃癌的癌组织仅存在于黏膜层或黏膜下层,可伴有淋巴结转移[2]。由于早期胃癌临床表现不明显,多数患者仅出现反酸和胃灼热等不适症状,难以引起患者重视,导致早期胃癌诊断存在一定难度[3]。随着内镜技术的飞速发展,内镜黏膜下剥离术作为一类微创治疗技术具有切除率高、治愈性强和术后并发症少等优点,被逐渐运用于早期胃癌或胃癌前病变的治疗中[4]。本研究探讨内镜黏膜下剥离术治疗早期胃癌或胃癌前病变的临床效果并分析并发出血的影响因素,以期为临床应用内镜黏膜下剥离术治疗早期胃癌或胃癌前病变提供参考,现报告如下。

1 资料与方法

1.1一般资料 回顾性分析2018年2月—2019年2月在汉中市中心医院就诊符合纳入及排除标准的行内镜黏膜下剥离术治疗确诊早期胃癌30例及胃癌前病变66例的临床资料。96例中男70例(72.92%),女26例(27.08%);年龄49~78(59.14±4.62)岁,其中年龄≥65岁49例(51.04%),<65岁47例(48.96%);手术时间≥1.2 h 39例(40.63%),<1.2 h 57例(59.38%)。病变位于胃下1/3部位42例(43.75%),位于胃上2/3部位54例(56.25%),其中胃窦42例(43.75%),胃体33例(34.38%),胃底-贲门21例(21.88);病灶直径≥1.5 cm 50例(52.08%),病灶直径<1.5 cm 46例(47.92%);病变形态为Ⅰ型(隆起型)45例(46.88%),Ⅱ型(扁平型)51例(53.13%);病理分级胃低级别上皮内瘤变34例(35.42%),胃高级别上皮内瘤变30例(31.25%),早期胃癌32例(33.33%)。

1.2纳入及排除标准 纳入标准:①所有患者影像学及血清学检查结果等资料完整,术前和术后病理资料完整;②均进行胸和腹部CT平扫加增强扫描,皆未见淋巴结转移;③均在术前确诊为低级别或高级别上皮内瘤变或早期胃癌;④术前15 d已停用抗凝和抗血小板药物;⑤患者和(或)其家属签署相关知情同意书。排除标准:①存在严重凝血功能障碍和心、肺等重要器官衰竭者;②病灶侵犯至固有肌层者;③无法耐受静脉麻醉者;④经影像学检查高度怀疑存在淋巴结转移者。

1.3治疗方法 器械准备:电子胃镜(型号:GIF-Q260)、软式透明帽(型号:D-201-11804)、热止血钳(型号:FD-410LR)、金属止血夹(型号:HX-610-135)和IT刀(型号:KD-611L)均由日本Olympus公司提供;高频电刀(型号:ARC250)由德国BOWA公司提供;二氧化碳送气装置及送水装置由安杰思医学科技有限公司提供。

具体操作方法:①术前完善常规检查,评估病变大小、组织分化程度,进一步确定有无淋巴结转移。术前1 d 10点后禁食水,术前30 min口服去泡剂西甲硅油乳剂30 ml及黏液去除剂链霉蛋白酶,所有患者取左侧卧位并全身麻醉。②在普通白光内镜下观察病变范围,用Dualknife刀对边界进行电凝标记,并在病灶标记点外缘黏膜下注射0.9%氯化钠注射液、甘油果糖、盐酸肾上腺素混合液,2~5 ml,至病变区均匀隆起。沿标记点切开病变组织,分离黏膜及黏膜下固有肌层,一次性完整切除病灶。③用热止血钳对创面进行止血,若出现穿孔,可用钛夹夹闭。对切除的病灶组织进行固定染色,送检至病理科。④术后密切观察患者生命体征,术后当天予以常规抗生素、胃黏膜保护剂及止血等治疗,术后2 d内禁食水,2 d后予以流质饮食。必要时复查站立位腹部X线平片及血常规等。

1.4观察指标 收集所有患者一般资料,观察治疗后临床效果,记录并发症、复发及生存情况,并采用单因素及多因素Logistic回归分析对内镜黏膜下剥离术治疗早期胃癌或胃癌前病变患者并发出血的影响因素进行分析。①收集所有患者一般资料,包括姓名、性别、年龄、病变部位和病灶大小等。②临床治疗效果判定标准[5]:根据整块切除、完全切除、治愈性切除诊断标准,计算病灶整块切除、完全切除和治愈性切除率。整块切除为病灶在内镜下一次性整块切除,获得单块标本;完全切除为病灶整块切除且标本边缘和基底部均未见异型肿瘤细胞;治愈性切除为达到完全切除且无淋巴结转移。③并发症情况:并发出血包括急性术中出血及术后延迟出血。急性术中少量出血是指术中创面渗血或喷射性出血持续<1 min,内镜能成功止血;急性术中大量出血是指术中活动性渗血或喷射性出血,内镜下止血困难,需中断手术和(或)输血治疗;术后延迟出血是指术后24 h~30 d出现呕血或黑便等临床症状和(或)血红蛋白下降≥20 g/L,且需内镜下急诊止血[6]。④通过门诊复查方式对96例进行随访。要求患者术后1、3、6及12个月来医院进行内镜复查,并记录患者是否存在复发情况。复发标准:复查内镜发现治疗后的部位出现任何损害,进行活组织病理检查后确定有无复发。

1.5统计学方法 应用SPSS 22.0统计学软件对所有数据进行处理分析,患者基本临床资料及临床治疗效果用率(%)表示,采用χ2检验进行比较;应用多元Logistic回归分析对行内镜黏膜下剥离术治疗早期胃癌或胃癌前病变患者并发出血的影响因素进行分析,以α=0.05为检验水准。

2 结果

2.1临床治疗效果及并发症情况 本组均成功切除病灶组织,整块切除96例(100%),完全切除93例(96.88%),治愈性切除90例(93.75%)。并发出血22例(22.92%),均为急性术中出血,在予相应处理后,出血得以控制;12例出血量较少,经电凝止血后出血基本停止,10例为较大动脉喷射性出血,经止血夹夹闭动脉后出血基本停止。并发穿孔3例(3.12%),采用止血夹和荷包缝合法缝合创口。

2.2术后随访情况 本组出院后均遵医嘱于术后1、3、6及12个月来院进行内镜复查,其中1例于术后6个月、1例于术后12个月内镜复查发现创面瘢痕组织形态异常,经活组织病理检查证实为复发,术后1年复发率为2.08%;94例术后创面愈合良好,未见复发。随访截止至2020年2月,96例术后1年生存93例(96.88%)。

2.3内镜黏膜下剥离术治疗早期胃癌或胃癌前病变患者并发出血影响因素单因素分析 单因素分析结果显示,年龄≥65岁、病变部位位于胃上2/3和病灶直径≥1.5 cm的早期胃癌或胃癌前病变患者并发出血率高于年龄<65岁、病变部位位于胃下1/3和病灶直径<1.5 cm的早期胃癌或胃癌前病变患者,差异有统计学意义(P<0.05),见表1。

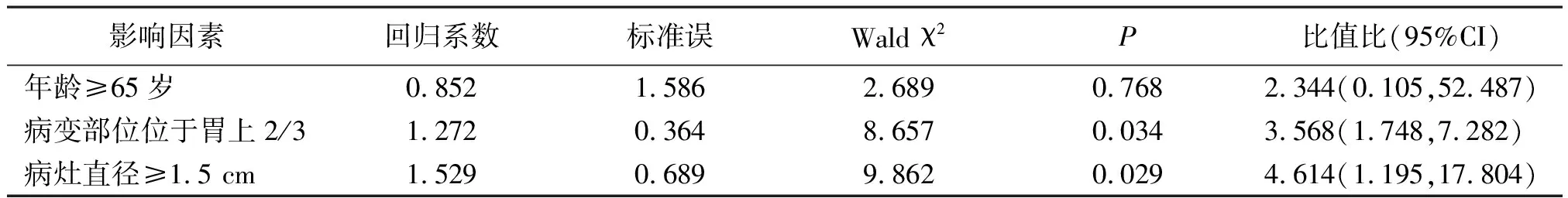

2.4内镜黏膜下剥离术治疗早期胃癌或胃癌前病变患者并发出血影响因素多因素Logistic回归分析 以单因素分析差异有统计学意义的影响因素为自变量进一步行内镜黏膜下剥离术治疗早期胃癌或胃癌前病变患者并发出血影响因素多因素Logistic回归分析,结果显示病变部位位于胃上2/3和病灶直径≥1.5 cm为影响内镜黏膜下剥离术治疗早期胃癌或胃癌前病变患者并发出血的独立危险因素(P<0.05),见表2。

3 讨论

胃癌是消化系统常见的恶性肿瘤,发病率较高。绝大多数胃癌患者在肿瘤进入进展期方就诊,此时只能采取外科手术或化学治疗,但治愈率低,且具有较高的并发症发生率及病死率。

表1 内镜黏膜下剥离术治疗早期胃癌或胃癌前病变患者并发出血影响因素单因素分析[例(%)]

表2 内镜黏膜下剥离术治疗早期胃癌或胃癌前病变患者并发出血影响因素多因素Logistic回归分析

以往临床上早期胃癌及胃癌前病变的治疗以外科手术治疗为主,但因外科手术治疗存在创伤大、患者恢复时间长和并发症多等缺点逐渐被微创治疗所取代[6]。近年来,内镜黏膜下剥离术已成为治疗早期胃癌或胃癌前病变的有效微创治疗方法,因其具有较高的整体切除率而得到国内外专家的认可[7]。内镜黏膜下剥离术可将病变一次性完整切除,同时原位复发率较低[8]。有资料表明,内镜黏膜下剥离术治疗早期胃癌或胃癌前病变的整块切除率为83.10%~98.27%,复发率为0.38%~3.00%[9-11]。本研究结果显示,本组整块切除96例(100%),完全切除93例(96.88%),治愈性切除90例(93.75%),术后1年复发率2.08%,与以往文献报道基本一致。

既往文献报道,出血、穿孔和狭窄为内镜黏膜下剥离术治疗最主要的并发症[12]。本组22例并发出血,并发出血率为22.92%,均为术中急性出血,在予相应处理后,出血得以控制;3例并发穿孔,并发穿孔率为3.12%,采用止血夹和荷包缝合法缝合创口。并发出血22例中12例出血量较少,经电凝止血后出血基本停止,10例为较大动脉喷射性出血,经止血夹夹闭动脉后出血基本停止。既往文献报道,内镜黏膜下剥离术治疗早期胃癌或胃癌前病变患者术后延迟出血发生率为0.5%~10.8%[13]。本组并发出血22例均为术中急性出血,考虑与本组纳入的研究对象过少有关。

本研究单因素分析结果显示,年龄≥65岁、病变部位位于胃上2/3和病灶直径≥1.5 cm的早期胃癌或胃癌前病变患者并发出血率高于年龄<65岁、病变部位位于胃下1/3和病灶直径<1.5 cm的早期胃癌或胃癌前病变患者,差异有统计学意义。进一步行多因素Logistic回归分析,结果显示病变部位为胃上2/3和病灶直径≥1.5 cm为影响内镜黏膜下剥离术治疗早期胃癌或胃癌前病变患者并发出血的独立危险因素。有研究报道病变位于胃上2/3的早期胃癌或胃癌前病变患者手术操作难度远大于病灶位于胃下1/3的早期胃癌或胃癌前病变患者,考虑与黏膜下血管分布情况有关,导致病变部位位于胃上2/3的患者易并发术中出血[10]。有研究表明,术中出血可采用在内镜下进行电凝、热止血钳钳夹和止血夹夹闭血管等方法止血,基本不需要进行外科手术治疗[14-18]。另有研究显示,肿瘤病灶直径越大,手术医师在术中剥离时间也会越长,从而增加并发出血的风险[19]。

总结本组并发出血22例的止血经验发现,术中虽然可采取有效方法对患者出血部位进行止血,但出血会影响手术医师操作视野而延长手术时间,同时在手术过程中可能会存在部分手术医师操作不当等情况而引发穿孔等并发症。因此,为避免内镜黏膜下剥离术治疗早期胃癌或胃癌前病变患者术中出血和穿孔等并发症出现,手术人员需在术前进行充分准备,严格遵循手术操作流程,以保证手术顺利完成。

综上所述,内镜黏膜下剥离术治疗早期胃癌或胃癌前病变患者病灶整块切除率高,病变部位位于胃上2/3和病灶直径≥1.5 cm为影响内镜黏膜下剥离术治疗早期胃癌或胃癌前病变患者并发出血的独立危险因素。内镜黏膜下剥离术作为一种新型的治疗技术,在早期胃癌或胃癌前病变患者病灶整块切除上凸显优势,但是由于本研究纳入样本量相对较少,而且随访时间较短,远期治疗效果仍待进一步研究确定。